不同行距配置和密度对玉米农艺性状及产量的影响

李国芳 杨清龙 赵菁菁 苗中芹 王锡久

(1.山东省淄博市数字农业农村发展中心 山东 淄博 255000;2.山东省桓台县数字农业农村发展中心 山东 桓台 256400)

构建合理的群体结构有利于提高作物光合作用,协调植株个体发育与群体平衡发展,是玉米获得高产的基础[1]。 适宜的密度和行距配置可以在一定程度上改善植株群体冠层通风透光条件, 提高群体的光合效率,从而使群体光合势高值持续时间长、穗位叶光合速率高值持续期延长, 有效地调节植株个体与群体间的矛盾, 有利于提高干物质积累量和籽粒产量[2-3]。 由于受各地生态条件、耕作制度、土壤肥力和生产投入的制约, 玉米种植行距配置与种植密度各有差异, 因此需要探求与当地生产实际相适应的种植密度和行距配置。 采用5 个密度梯度和2 个行距梯度, 分析不同密度条件下玉米农艺性状及产量的变化规律,为获得高产提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地基本情况

地 点 选 在 桓 台 县 索 镇 镇 睦 和 村 (36°99′N、118°11′E),播种时间为2021 年6 月18 日,收获时间为10 月6 日。 该地块水浇设施条件好,地势平坦,属于砂姜黑土,中壤,基础肥力较高,0~20 cm 土壤有机质15.5 g/kg、碱解氮69 mg/kg、速效磷28 mg/kg、速效钾152 mg/kg。 前茬作物为小麦,前茬秸秆全部粉碎还田。

1.2 试验设计

供试品种选用登海605。 本试验行距为60 cm时,设置3 500 株/亩(T1)、4 000 株/亩(T2)、4 500 株/亩(T3)、5 000 株/亩(T4)、5 500 株/亩(T5) 株/亩5 个密度处理; 行距为75 cm 时, 设置4 000 株/亩(T6)、5 000 株/亩(T7) 株/亩2 个密度处理,共7 个处理。小区面积为60 m2,采用随机区组设计,重复3 次,四周设保护行,按照高产田进行田间管理,满足试验期间的肥水需求。

1.3 测定项目及方法

1.3.1 产量构成因素及产量的测定 各处理在成熟期收获测产。每个小区收获中间10 m 3 行,用于测定产量, 玉米籽粒产量按14%含水量校正。 另外取样10 穗考种,在室内分别考察出籽率、千粒重、穗长、穗粗、秃尖长、穗行数、行粒数。

秃尖比(%)=秃尖/穗长×100;

收获指数(HI)=经济产量/生物产量;

出籽率(%)=籽粒总重/果穗总重的比值×100。

1.3.2 植株干物质积累量 于开花期和成熟期取样,将植株分为茎秆(包括叶鞘)、叶片(包括苞叶)、雄穗、穗轴和籽粒5 部分,将样品置于烘箱105℃下杀青30 min 后80℃下烘至恒重,然后测量各部分干物质重。

1.3.3 植株和茎秆节间参数 采用精度为1 mm 的卷尺测量玉米株高,采用YYD-1 茎秆强度测定仪测量茎秆倒数第三节间抗折强度(BR)、穿刺强度(BS)。

1.4 数据统计与分析

采用Excel 2010 和DPS 15.10 软件进行试验数据分析,利用Sigma plot 10.0 软件作图。

2 结果与分析

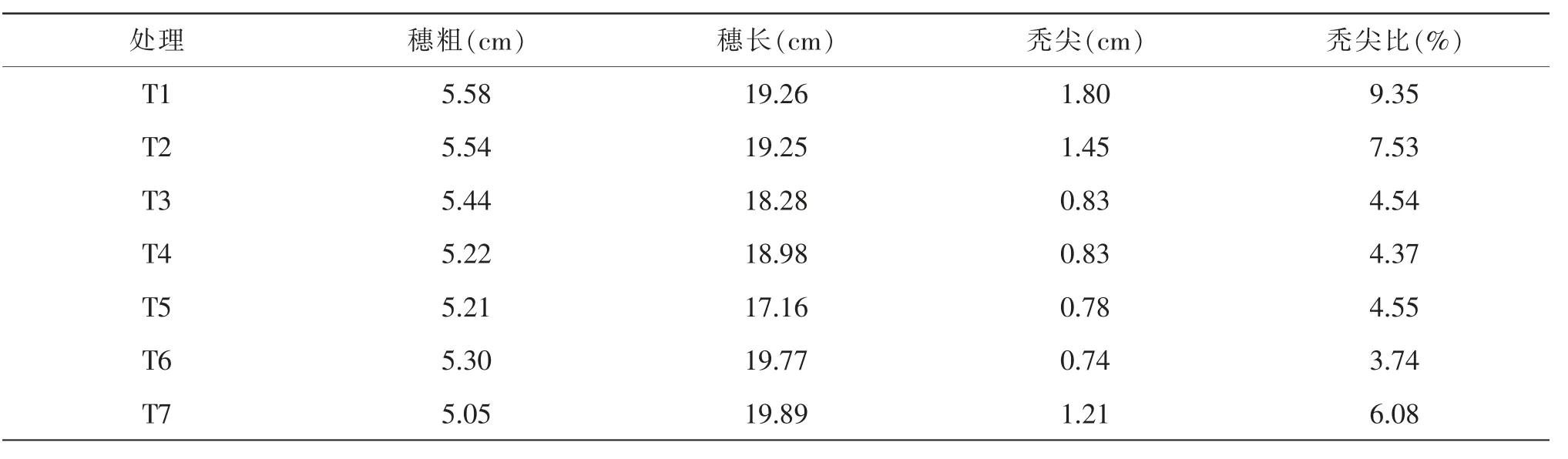

2.1 不同处理对玉米穗部性状的影响

由表1 可知,在同一行距下,随着密度的增加,穗粗先变小后趋于平稳,在密度为T4(5 000 株/亩)时趋于平稳,T1 处理较T4 处理穗粗减少了6.45%;随着密度的增加, 穗长和秃尖逐渐变小,T1 处理较T5 处理分别减少了10.90%和56.67%;随着密度的增加,秃尖比先降低后增加,在密度为T4(5 000 株/亩)时达到最小值,T1 处理较T4 处理秃尖比减少了53.26%。 在同一密度下,增加行距导致穗粗变小、穗长变长;在低密度下,增加行距导致秃尖和秃尖比变小,高密度下则相反。

表1 不同密度对玉米穗部性状的影响

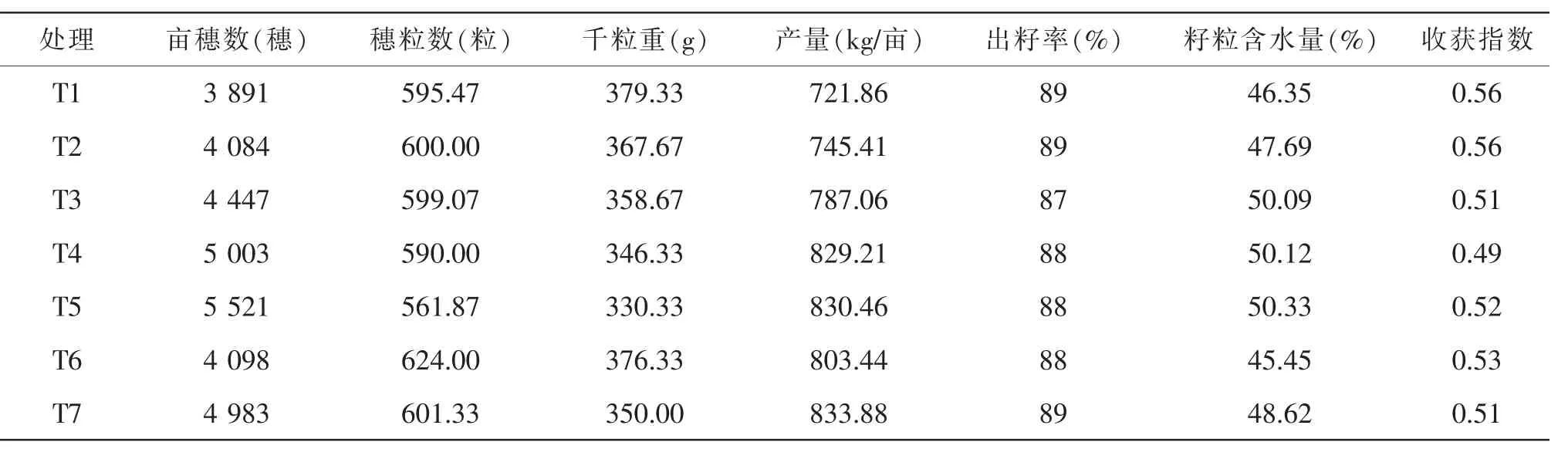

2.2 不同处理对玉米产量及其构成因素的影响

由表2 可知,在低密度(3 500 株/亩)条件下,由于存在双穗使得亩穗数值高于实际种植密度, 其他处理的亩穗数值基本和密度一致。 在同一行距下,随着密度的增加,各处理间的产量构成因素差异不大。当密度过高时(5 500 株/亩)穗粒数减少;随着密度的增加, 千粒重逐渐降低,T1 处理较T5 处理降低了12.92%;随着密度的增加,籽粒产量先增加后趋于平稳,在密度T4 时趋于平稳,T4 处理较T1 处理产量增加14.87%。各处理间的出籽率差异不大,随着密度的增加籽粒含水量逐渐增大;高密度较低密度HI(收获指数)偏低。 在同一密度下,增加行距穗粒数、千粒重、产量,籽粒含水量降低。

表2 不同密度对玉米产量及其构成因素的影响

2.3 不同处理对干物质积累量及其分配的影响

由表3 可知, 植株群体和单株干物质积累量在不同密度和同一密度不同行距间均存在显著差异,表明密度和行距对植株干物质的积累量均产生较大的影响。 随着密度的增加,开花期和成熟期的群体干物质积累量先增加后趋于平稳,T4(5 000 株/亩)时群体干物质积累量较高; 同一密度条件下,75 cm 行距下群体干物质积累量高于60 cm 行距处理。 随着密度的增加,单株干物质积累量逐渐降低,在开花期和成熟期T1 处理较T5 处理分别降低了30.05%和13.75%;同一密度条件下,75 cm 行距处理单株干物质积累量高于60 cm 行距处理。 随着密度的增加,花前积累量整体呈现下降趋势, 密度的增加提高了花后干物质转运量。在低密度(4 000 株/亩)条件下,75 cm行距处理花后干物质积累量高于60 cm 行距处理;在高密度(5 000 株/亩)条件下,60 cm 行距处理花后干物质积累量高于75 cm 行距处理。

表3 夏玉米开花期前后干物质积累及转运

2.4 不同处理对玉米基部抗折力和穿刺强度的影响

由图1 可知,在开花期随着密度的增加,茎秆基部第三节间抗折力呈下降趋势,T1 较T5 处理降低33.26%; 同一密度条件下,75 cm 行距处理茎秆基部第三节间抗折力高于60 cm 行距处理。 同时,随着密度的增加,茎秆基部第三节间穿刺强度呈下降趋势,T1 较T5 处理降低18.03%; 同一密度条件下,75 cm行距处理茎秆基部第三节间穿刺强度高于60 cm 行距处理。

图1 不同密度处理对玉米基部第三节间抗折力和穿刺强度的影响

3 讨论与结论

3.1 讨论

种植密度对玉米籽粒产量和农艺性状的影响要大于品种、肥水、化控等栽培措施[12]。随着种植密度的增加,秃尖长增大,而穗长、穗粗、穗粒数、粒重等穗部性状值呈不同程度的下降[4-5]。 前人的研究认为,在单穗粒重稳定或稍有减小的前提下,逐步增加种植密度是今后超高产栽培的发展趋势[6]。 合理的行距配置配套适宜的种植密度, 能够充分发挥植株个体的发育潜力,使玉米群体与个体得到协调发展,保证植株获得较好的生育环境。 本试验结果表明,随着密度的增加,产量先增加后趋于平稳,在密度为5 000 株/亩时产量效益最高。 同等密度下,75 cm 行距下产量高于60 cm 行距, 主要原因是随着密度的增加亩穗数增加。 在密度低于5 000 株/亩时, 亩穗数对产量的影响占主导作用, 随着密度增加穗粒数和千粒重逐渐降低, 尤其是千粒重下降比较明显。 当密度高于5 000 株/亩时,穗粒数和千粒重对产量的影响占主导作用,这表明玉米在高密度条件下产量的提高,主要是通过提高玉米穗粒数和千粒重来实现的。 同时当密度为5 000 株/亩时, 在75 cm 行距下秃尖比低于60 cm 行距处理,干物质积累量较高,增强了茎秆抗倒性,为获得高产提供了基础。

3.2 结论

种植密度与玉米产量之间存在着紧密的联系,在一定范围内随种植密度增加,玉米的产量更高。 在鲁中地区,登海605 在种植密度为5 000 株/亩、等行距75 cm 的条件下玉米植株抗倒性最佳, 干物质积累量较高,为获得高产提供了基础。