南海北部拖网方形和菱形混合网目网囊的渔获性能研究

晏 磊,杨炳忠,李亚男

( 1.中国水产科学研究院 南海水产研究所,广东 广州 510300; 2.农业农村部外海渔业开发重点实验室,广东 广州 510300; 3.仲恺农业工程学院 动物科技学院, 广东 广州 510225 )

拖网是南海区海洋渔业最主要的捕捞渔具,年捕捞量约占整个海区的40%[1]。但是,拖网选择性差,幼鱼及副渔获物的兼捕问题突出[2],严重制约了南海区拖网渔业的健康发展。为了更好地开发利用近海鱼类资源,维持近海渔业的可持续发展,不同网目大小和结构的研究,特别是方形网目的研究和使用,越来越受到科研学者的关注[3-7]。

研究证明,方形网目扩张效果更好,有利于幼鱼的逃逸[8-9]。有研究显示,网目逃逸与鱼类体型密切相关,方形网目对于圆体型鱼类的释放效果较好,而菱形网目对于纺锤型和平扁型鱼类释放效果较好[5,10]。近年来,各个海区相继开展了不同渔获种类的拖网选择性研究[11-14],为最小网目尺寸的制定提供了依据,而针对不同网目形状,也有学者开展过方形网目的选择性试验研究[5,10,15-16],但是对于混合网目网囊的研究很少。GB 11780—2005《南海区拖网网囊最小网目尺寸》中规定,拖网网囊结构要求前、后段为菱形网目,中间段为方形网目。但是,针对南海拖网渔业种类多样的特点,仅仅在中间段的上部采用方形网目,是否可以在减少渔民工作量的同时达到甚至更好地释放幼鱼?因此,笔者开展上下结构的方形和菱形混合网目与传统菱形网目2种网囊的选择性试验,对比分析其选择性能,以期提高该类网具的选择性,为渔业资源的合理利用及科学管理提供数据支撑。

1 材料与方法

1.1 试验时间和海域

试验于2016年9月18日—10月29日在南海北部海域进行,试验区为:N 21°05′~21°30′,E 112°12′~113°39′,泥沙底质,水深35~59 m。

1.2 试验渔船和渔具

试验船为“粤阳东渔19363”,单船拖网,钢质,船长35.18 m,型宽7.20 m,型深3.90 m,总吨位283 t,主机2台,标定功率均为290 kW,总功率580 kW。

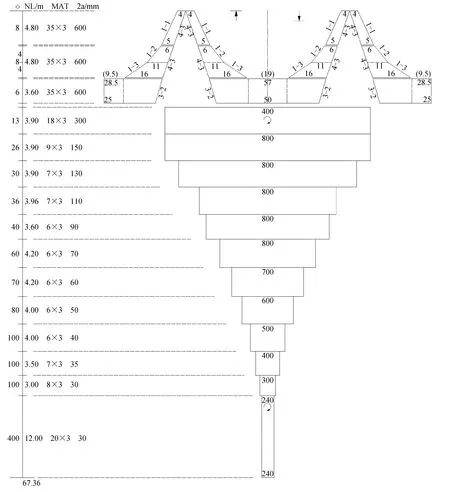

试验拖网主尺度为136.80 m×67.36 m(图1),网口网目尺寸为600 mm;网身部分为12段,网目尺寸由300 mm递减至30 mm;网上后端连接网囊,网囊纵向拉直总长为12.00 m。

图1 试验拖网的网衣展开示意Fig.1 Specification of the test trawl◇表示网衣纵向网目数;NL表示纵向拉直长度;MAT表示材料;2a表示网目大小;图中数据表示网衣横向网目数;1-1等表示网衣斜边斜率.◇-vertical mesh number of net;NL-straight end length of vertical mesh;MAT-material;2a-mesh size;The number in the figure shows horizontal mesh number of the net;1-1 and the similar ones show the cutting ratio of the net.

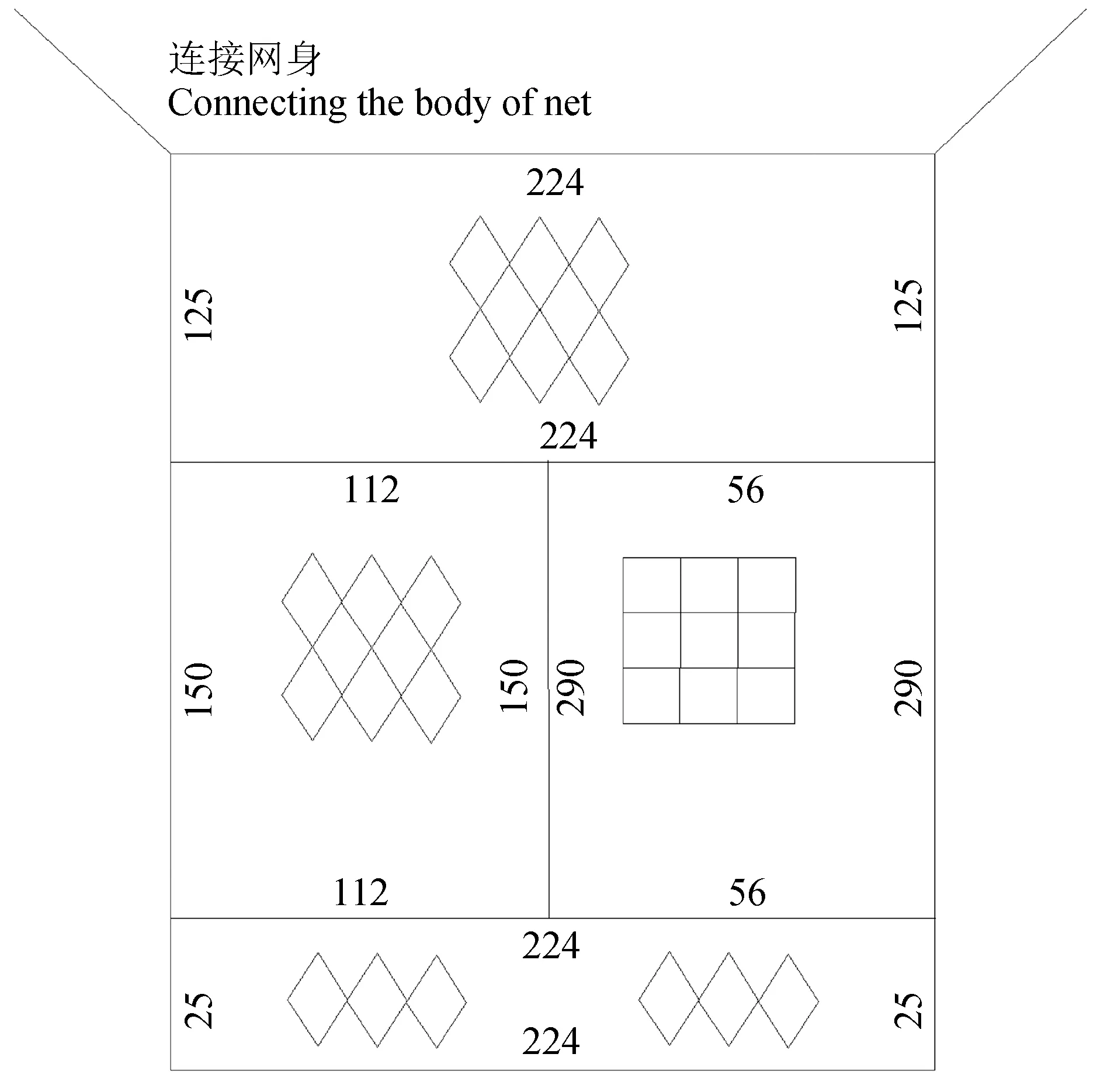

常规菱形网目网囊作为对照网,方形和菱形混合网目网囊作为试验网。网目尺寸均为40 mm,网线规格为PE12tex×3×2。试验采用“套网法”进行。套网采用网线规格为PE7tex×3,网目尺寸为20 mm,长度和宽度均比网囊放大20%,即套网网囊纵向拉直总长为14.4 m,横向拉直周长为10.8 m(方形和菱形混合网目网囊规格见图2,安装时采用方形网目在上部)。渔船拖速3.7~4.9 kn,拖曳约3 h后起网,然后继续放网,2种网囊试验时1种网囊试验结束后再换另1种,试验网和对照网分别进行10网次和9网次的有效捕捞试验。

图2 方形与菱形混合网囊规格示意 Fig.2 The schematic diagram of combined square and diamond mesh Codends图中数字表示网目数.The number in the figure shows mesh number of net.

1.3 数据收集与处理

1.3.1 数据收集

起网后分别对网囊和套网中的渔获物进行分类统计并随机抽样。渔获物较少的种类全部测量,渔获物较多的种类开展2次随机抽样,随机抽取50尾样品测量(体长单位为mm,质量单位为g)。所有样品个体鉴定到种,质量精确到1 g。在分析渔获体长分布时,对于取样种类按照取样比例进行加权处理。

1.3.2 逃逸率

统计网囊和套网中各个渔获种类的数量逃逸率(Rn,%)和质量逃逸率(Rm,%),计算公式如下:

Rn=n2/(n1+n2)

(1)

Rm=m2/(m1+m2)

(2)

式中,n1、n2分别为该种渔获在网囊和套网的数量(尾),m1、m2分别为该种渔获在网囊和套网的体质量(g)。

1.3.3 选择性模型

采用Logistic曲线模型和Richards曲线模型对比分析拖网对主捕对象的选择性模型[3,17-18], Logistic选择性曲线表达式为:

(3)

其选择性指标为:

(4)

(5)

Richards选择性曲线表达式为:

(5)

其选择性指标为:

(6)

(7)

式中,r(li)为网囊网目对体长组li的选择率,li为体长组的特征体长,a、b为选择性参数,δ为非对称程度的控制参数(当δ>1时,曲线呈在L50点左侧稍长的曲线形式,当0<δ<1时,曲线呈在L50点右侧稍长的曲线形式,当δ=1时,曲线即为标准左右对称的Logistic曲线),L50为50%选择体长,SR为选择性范围。

1.3.4 选择性模型参数估计的解析方法

使用极大似然法估计模型的选择性参数,并根据模型拟合的残差是否服从χ2分布判断模型拟合的优劣性[17-19],其似然函数为

(8)

式中,nni为第i体长组鱼被网囊留存下来的数量,nci为第i体长组鱼逃出网囊被套网捕获的数量。

以上有关计算通过Excel 2010软件完成,选择性模型参数的估计通过“规划求解”实现。

2 结 果

2.1 渔获组成

试验网和对照网中主要渔获的数量、质量及逃逸率见表1、表2。试验网网囊中共捕获渔获种类57种,测量渔获样品1243尾、79.393 kg;套网中共捕获渔获种类43种,测量渔获样品959尾、22.937 kg。对照网网囊中共捕获渔获种类70种,测量渔获样品1341尾、83.753 kg;套网中共捕获渔获种类35种,测量渔获样品527尾、12.475 kg。

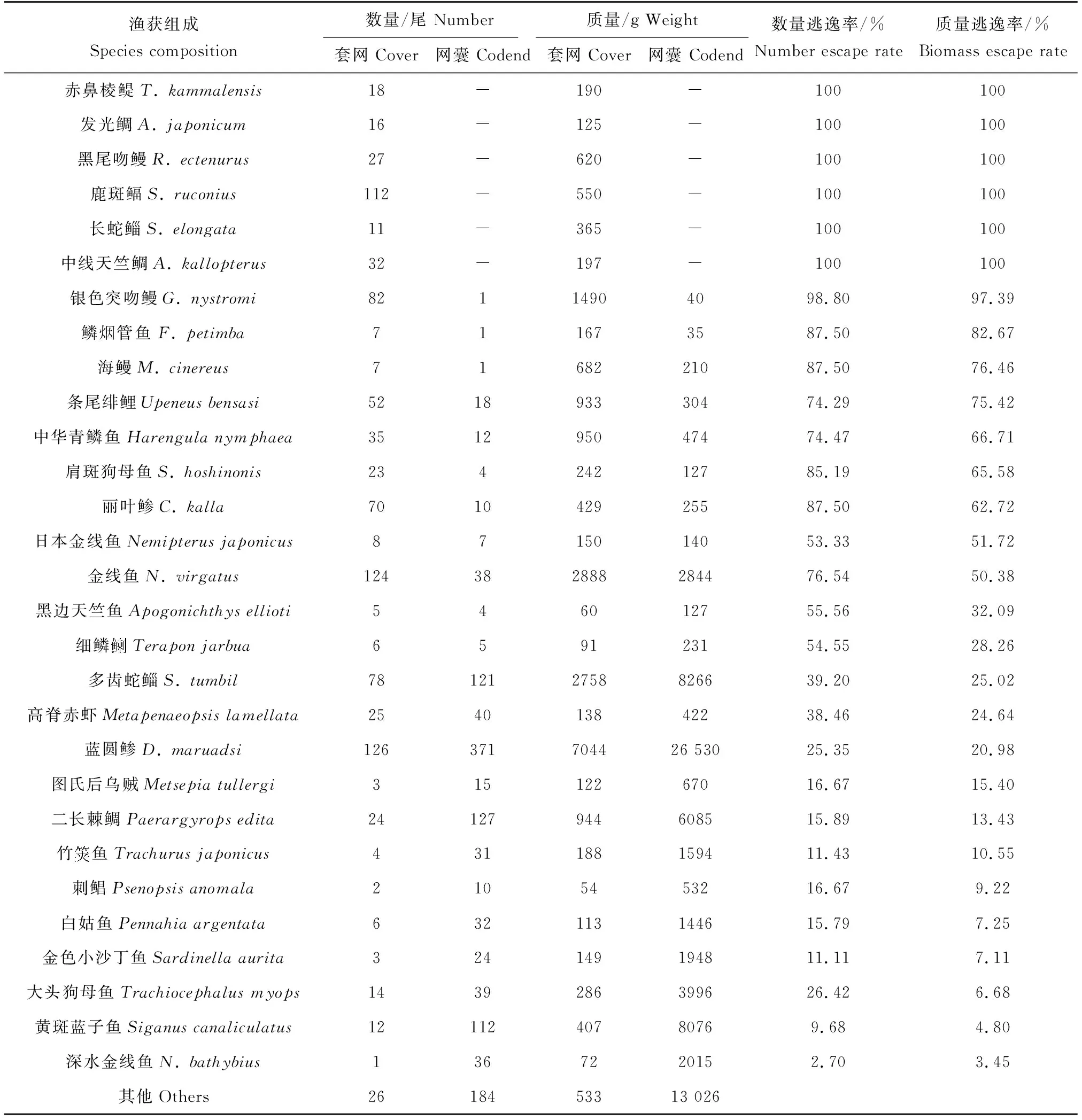

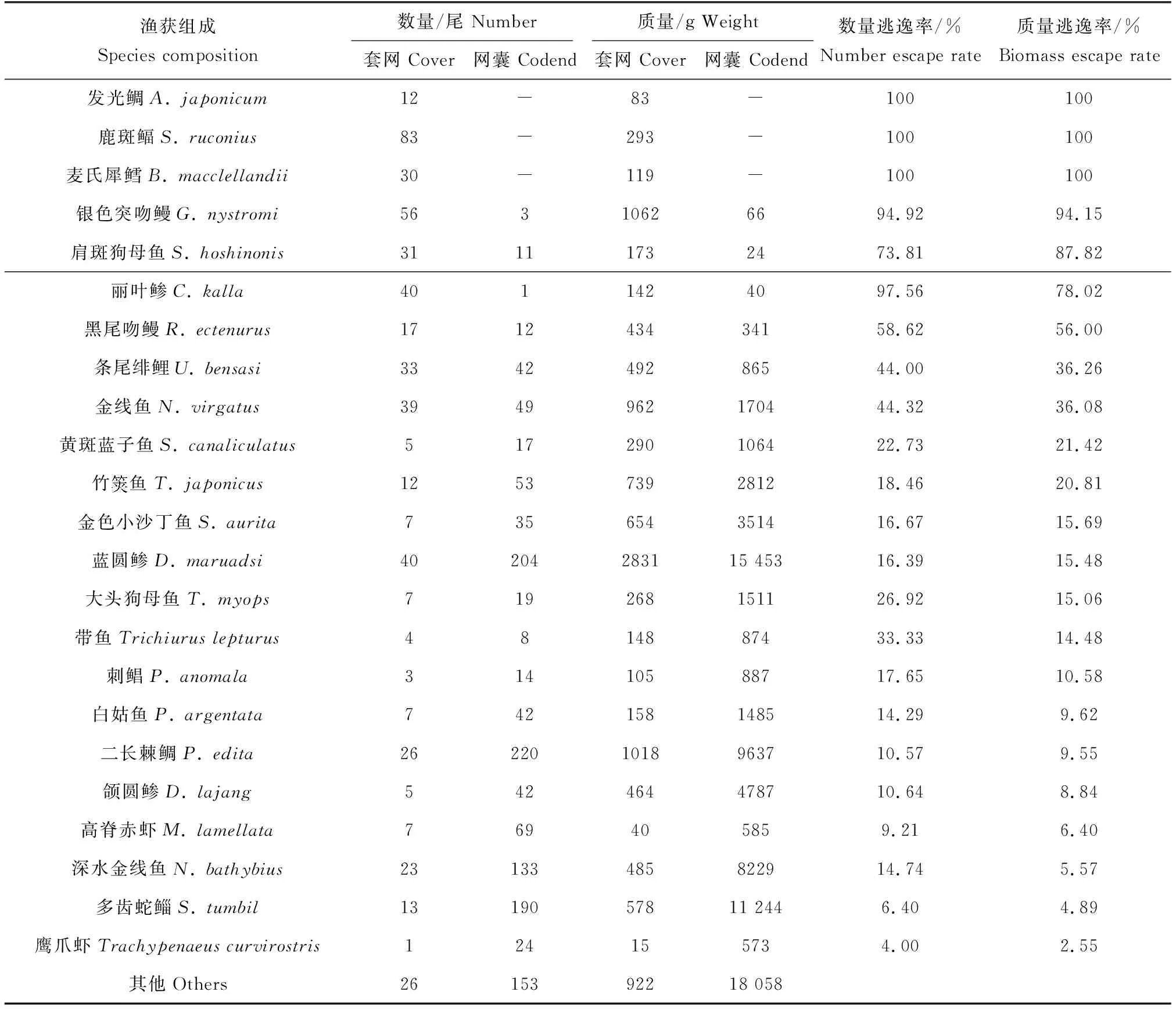

表1 方形和菱形混合网目网囊渔获统计Tab.1 Catch number, weight, and escape rate in the combined codend for main species

表2 菱形网目网囊渔获统计Tab.2 Catch number, weight, and escape rate of the diomond codend for main species

试验网中,全部逃逸的渔获种类有赤鼻棱鳀(Thryssakammalensis)、发光鲷(Acropomajaponicum)、黑尾吻鳗(Rhynchocongerectenurus)、鹿斑鲾(Secutorruconius)、长蛇鲻(Sauridaelongata)、中线天竺鲷(Apogonkallopterus);数量逃逸率80%以上的渔获种类有银色突吻鳗(Gnathophisnystromi)、鳞烟管鱼(Fistulariapetimba)、海鳗(Muraenesoxcinereus)、肩斑狗母鱼(Synodushoshinonis)、丽叶鲹(Caranxkalla);质量逃逸率80%以上的渔获种类有银色突吻鳗、鳞烟管鱼。渔获质量最高的种类蓝圆鲹(Decapterusmaruadsi)的数量逃逸率和质量逃逸率分别为25.35%和20.98%。

对照网中,全部逃逸的渔获种类有发光鲷、鹿斑鲾、麦氏犀鳕(Bregmacerosmacclellandii);数量逃逸率80%以上的渔获种类有银色突吻鳗、丽叶鲹;质量逃逸率80%以上的渔获种类有银色突吻鳗、肩斑狗母鱼。渔获质量最高的种类蓝圆鲹的数量逃逸率和质量逃逸率分别为16.39%和15.48%。

2.2 选择性分析

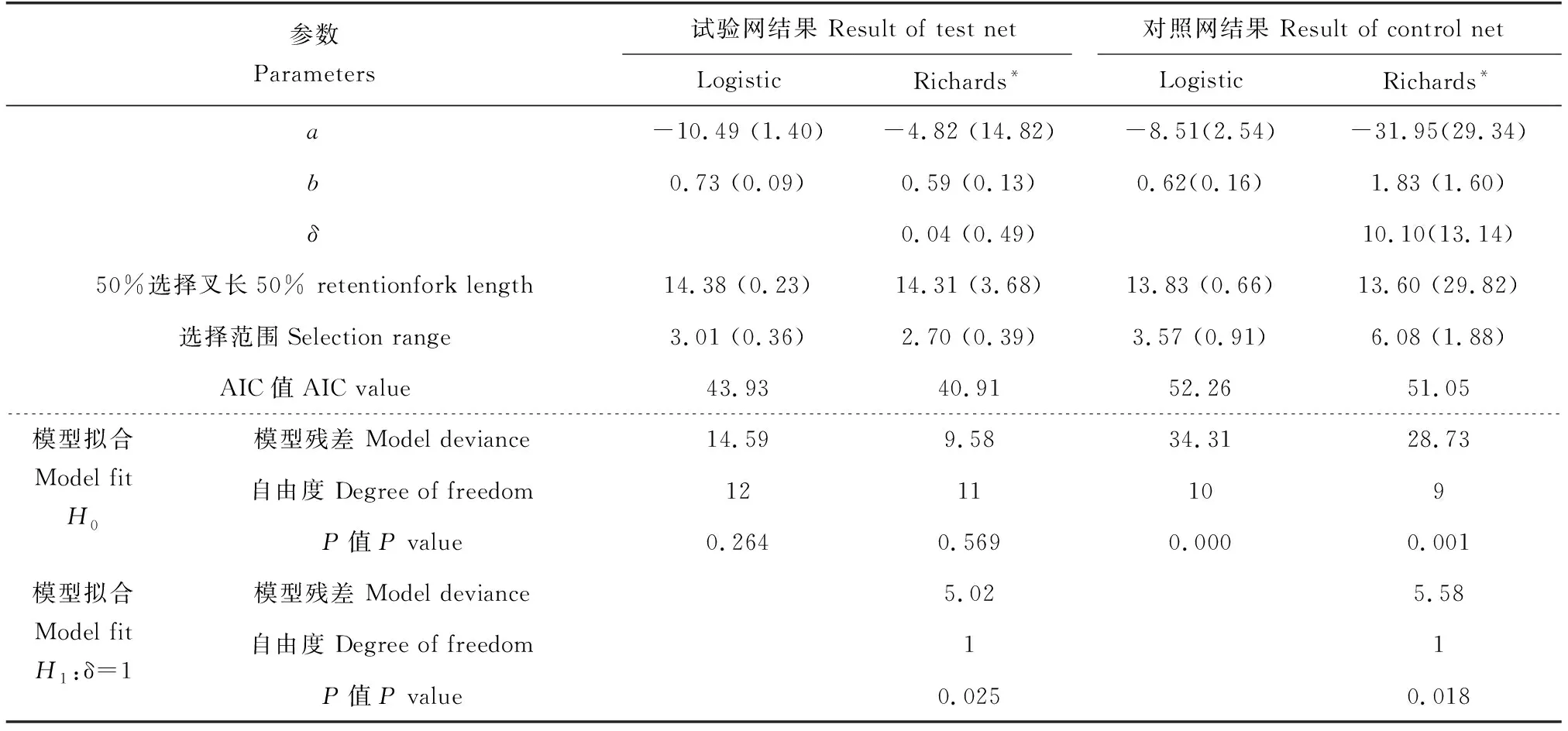

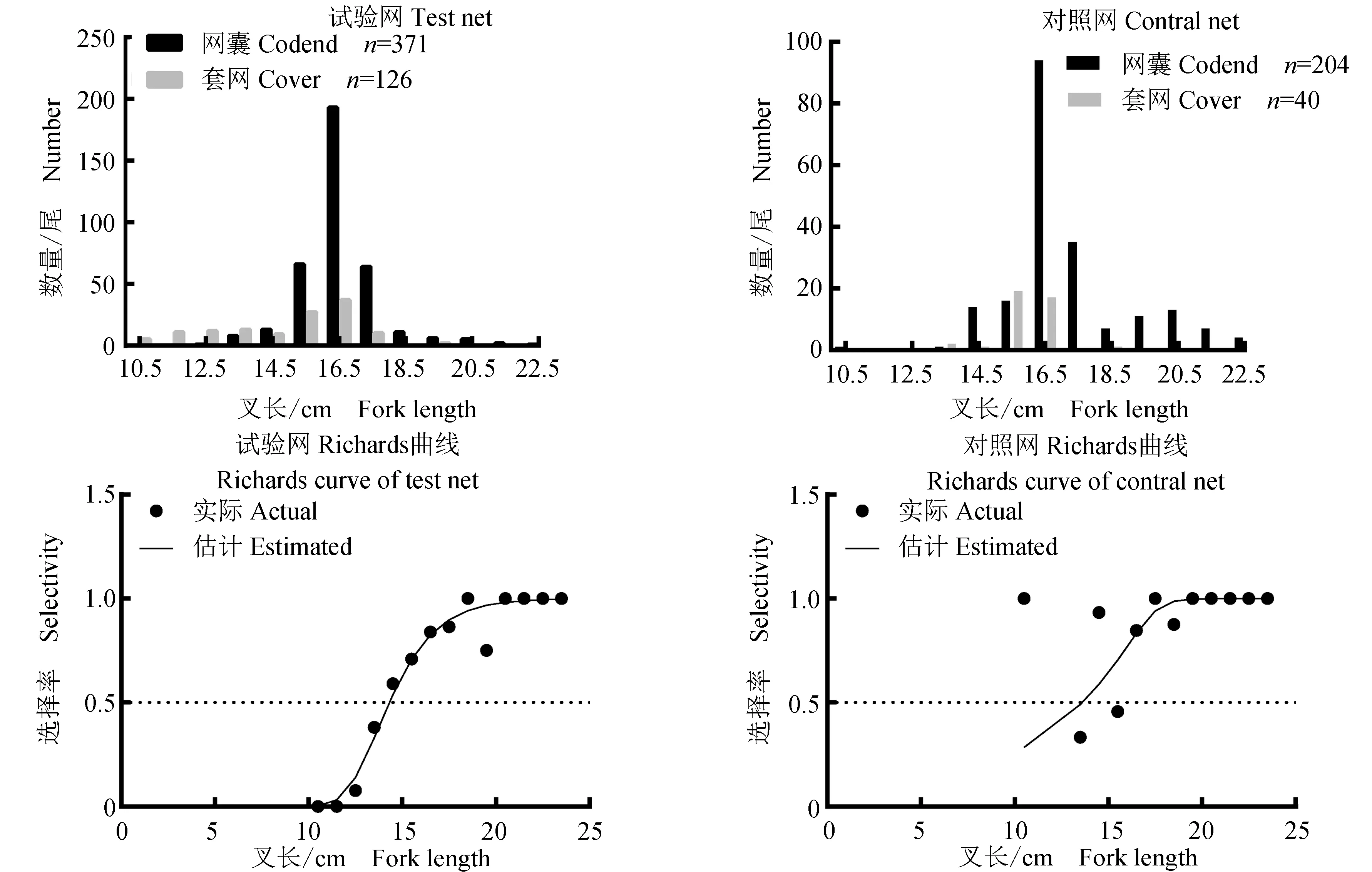

试验中,其他渔获因网囊和套网渔获对比数据较少,极大似然法估计选择性参数时未能得到有效解,故笔者仅对蓝圆鲹进行选择性分析,估算的选择性参数、假设检验的相关参数见表3。结果显示,试验网和对照网网囊的Logistic曲线的模型残差均大于Richards曲线,赤池信息指数(AIC值)更大,Richards曲线拟合明显改善(P<0.05),表明试验网和对照网2种网囊Richards曲线拟合更好。试验网和对照网拟合的蓝圆鲹的50%选择叉长(L50)分别为14.31 cm和13.60 cm,均小于最小可捕规格15 cm。试验网中蓝圆鲹的叉长明显高于对照网,且发现对照网网囊选择性曲线在叉长点左侧稍长,而试验网网囊选择性曲线在叉长点右侧稍长,表明试验网囊选择性效果更好。其叉长分布图及选择性曲线见图3。

表3 蓝圆鲹的Logistic和Richards曲线的估计参数和假设检验Tab.3 Estimated parameters and the test of hypotheses of the Logistic and Richards curves for blue round scad D. maruadsi

图3 试验网和对照网中蓝圆鲹的叉长分布及选择性曲线Fig.3 Fork length distribution and selectivity curve of blue round scad D. maruadsi in test net and contral net

3 讨 论

3.1 鱼类体型与网目形状分析

相较于20世纪90年代杨吝等[10,15]的研究结果,本试验结果显示,渔获物中蓝圆鲹无论是数量还是质量都列首位,说明蓝圆鲹仍然是南海北部渔场的优势鱼种,其次是多齿蛇鲻、二长棘鲷等。且南海拖网渔业渔获种类多,每网次渔获种类均为50~60种,除了主要的经济种类外,还兼捕大量的副渔获物。该结果再次印证了南海拖网选择性差、副渔获物问题严重的特点,与相关研究一致[2,20-22]。从数量逃逸率和质量逃逸率来看,不同网型与不同体型渔获的逃逸率密切相关。体型纤细或圆体型的渔获种类,如蓝圆鲹、多齿蛇鲻、条尾绯鲤等,试验网中逃逸率明显高于对照网;而体型侧扁或纺锤型的渔获种类,如刺鲳、黄斑篮子鱼等,试验网中逃逸率又稍低于对照网。这个结果说明了方形网目对于圆体型鱼类的释放效果较好,而菱形网目对于纺锤型和平扁型鱼类释放效果较好,与相关研究结果一致[7,23-25]。试验网为方形和菱形混合网目网囊,结合了方形网目和菱形网目各自的优势,在保证了更多副渔获物及幼体的逃逸下,又可以确保大个体渔获的产量。

3.2 网目选择性分析

套网法是渔具选择性研究中运用最广泛的试验方法,可以直观地展现网囊逃逸渔获的数量,但是套网法的覆盖效应也会阻碍渔获的逃逸,影响选择性估计的精确度[3,26]。为尽量减少覆盖效应的影响,笔者将套网的横向和纵向拉直长度均放大了20%,网目尺寸也选用20 mm。以对称的Logistic曲线和非对称的Richards曲线相结合进行分析,拟合结果显示,2种网具最佳的选择性拟合曲线均为Richards曲线。相较于菱形网目,方形网目因其纬线不受力,扩张更好,进入网囊的渔获逃逸概率更高,表现为选择性方面就是50%选择体长更大和选择范围更小[27]。本试验中,试验网和对照网拟合的蓝圆鲹的50%选择叉长分别为14.31 cm和13.60 cm,选择范围分别为2.70和6.08,与上述研究结果一致。

张旭丰等[16]分析了南海北部拖网4种方形网目网囊的选择性,根据其研究结果,蓝圆鲹50%选择叉长为13.70 cm,而本试验中试验网拟合的蓝圆鲹的最小可捕规格为14.31 cm,稍大于张旭丰等[16]的研究规格。这主要是由于本试验使用的套网网目为20 mm,小于张旭丰等[16]使用的25 mm,造成套网中小个体渔获比例增加,进而导致50%选择叉长增加。参照《农业部关于实施带鱼等15种重要经济鱼类最小可捕标准及幼鱼比例管理规定的通告》,2种网囊中蓝圆鲹的幼鱼比例分别为5.93%和7.84%,符合幼鱼比例小于20%的规定,但本试验中2种网囊中蓝圆鲹的50%选择叉长均小于最小可捕规格。综合50%选择叉长和最小可捕规格差距及幼鱼比例和逃逸率的数据,笔者认为,上下结构的方形和菱形混合网目网囊在减少人工成本和释放副渔获物方面效果更理想。

3.3 展望

研究显示,方形网目和T90网目更容易扩张,有利于渔获的逃逸[28-30]。笔者采用方形和菱形混合网目网囊和传统菱形网目网囊进行对比试验,在一定程度上可以揭示2种不同网目结构的优缺点,研究结果也显示,该混合网囊具有较好的选择性,与杨吝等[10,15]的研究结果一致。但是,鱼类群落结构是一个动态的变化过程[31],目标鱼种也在不断变化,最小网目尺寸应该随着资源的变动而改变,不同网目结构的混合网囊是否能够适用不同的海域,还需要进一步试验。今后应加强混合网囊的试验研究,动态分析南海拖网的最佳网囊结构,为拖网渔业管理提供数据支撑。

4 结 论

方形和菱形混合网目网囊中数量逃逸率和质量逃逸率均高于80%,渔获种类明显多于菱形网目网囊,且方形和菱形混合网目网囊中蓝圆鲹的50%选择叉长明显高于菱形网目网囊,表明方形和菱形混合网目网囊具有更好的选择性,能释放更多的副渔获物。