高校“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”探析

肖鹏 肖文学

摘 要:课堂教学是普及大学生心理健康知识,提升大学生心理健康水平的主渠道,而畅通主渠道的关键是创新教学模式。在此背景下,构建高校“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”,厘清其构成维度及内涵,阐述其必要性和现实条件,明确需注意的关键问题,才能稳步推进“大学生心理健康教育”课堂教学,进而完成心理育人、课程思政任务,践行高校心理健康教育在立德树人过程中的使命。

关键词:大学生;心理健康教育;课堂教学

中图分类号:G641 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2023)08-0050-04

一、引言

“大学生心理健康教育”课堂教学模式构建历来都是高校教师和研究者关注的焦点问题,特别是随着党和国家对高校心理健康教育工作的重视,为了充分彰显“大学生心理健康教育”第一课堂主渠道在心理育人中的地位,聚焦心理健康课堂教学模式改革,提升心理健康教育课堂教学实效性更是成为研究热点。在吸纳、借鉴众多研究成果的基础上,探索构建高校“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”,并在课堂教学实践中进行应用,是新时代心理健康教育工作者的使命所在。

二、高校“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”构成维度及内涵

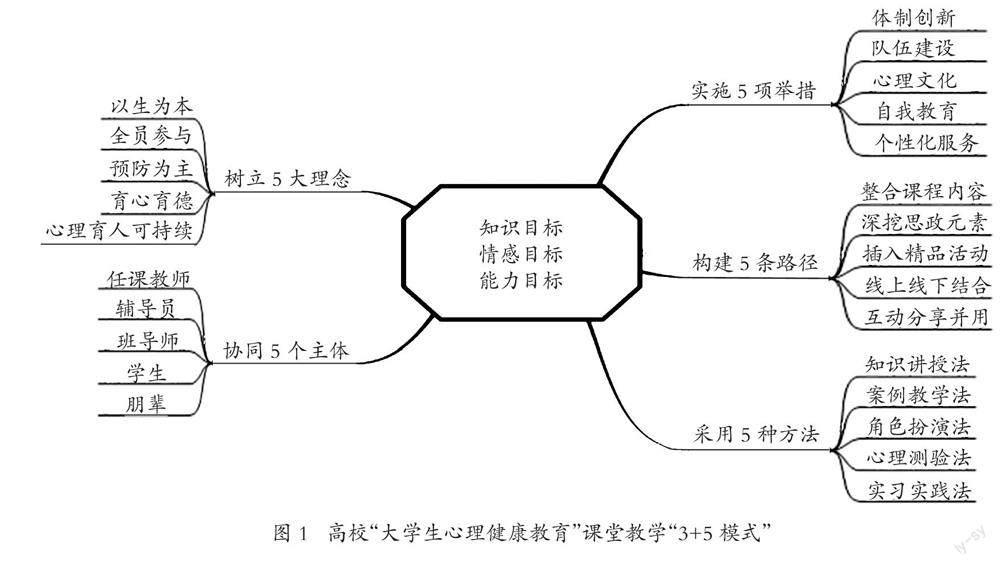

“3+5模式”是指高校“大学生心理健康教育”课堂教学是由3个目标,5个维度构成的一体化教学模式(图1)。3个目标是指教学目标包括3个层次,即知识目标、情感目标、能力目标。5个维度是指教学实施过程应体现5大方面,即树立5大理念、协同5个主体、实施5项举措、构建5条路径、采取5种方法。

上述教学模式的多维度构成,体现了新时代“大学生心理健康教育”课堂教学的新特点、新趋势、新任务,站位高远,层次清晰,内涵丰富。

从教学目标层面说,知识目标、情感目标、能力目标3个层次目标统一,突破了课堂教学长期以知识传授为目标的局限,注重课堂教学目标的多层次、多维度、多视角,切实与教育部办公厅印发的《普通高等学校学生心理健

康教育課程教学基本要求》提出的3个层面目标,即知

识、技能和自我认知相契合,同时,把自我认知整合为情感目标进行表述,凸显了心理健康教育课程思政的时代性和重要性。

从教学理念层面说,树立5大教学理念,即“以生为本、全员参与、预防为主、育心与育德统一、心理健康可持续发展”理念,是对国家关于心理健康教育和心理咨询工作所应遵循理念的贯彻落实,又是高校心理健康教育课堂教学理念的更新和扬弃,更是新时代高校心理健康教育必须长期坚持和一以贯之的理念。

从协同主体层面说,该模式立足课堂教学实际,提出了授课教师、辅导员、班导师、学生、朋辈5个主体互相协同配合,是对教育部要求的“充分发挥心理健康教育教师、心理咨询师、辅导员、班主任等育人主体的主导作用”的具体修正和整合[1]。避免了课堂教学单向的理论灌输和知识传授现象,充分调动了多主体参与课堂教学的积极性和主动性。

从实施举措层面说,无论是提出了“大学生心理健康教育”体制机制创新问题,还是队伍建设,亦或是心理文化、自我教育、个性化服务,都是确保第一课堂主渠道畅通和教学取得实效性的有力举措,从宏观到微观彰显了高校“大学生心理健康教育”课堂教学既要有制度保障,又要注重队伍建设,还应注重多种举措协调并用,才能为教学模式的实施奠定基础,提供保障。

从采用方法层面说,根据教育部提出的“课程要采用理论与体验教学相结合、讲授与训练相结合的教学方法”的要求[2],该模式立足课堂教学现实,采用了知识讲授法、案例教学法、角色扮演法、心理测验法、实习实践法,突出强调第一课堂与第二课堂的协同配合,以及教学主体的参与性、教学技术的实用性,实现了课堂教学方法的创新。

总而言之,高校“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”,既把国家教育行政部门关于“大学生心理健康教

育”教学相关政策文件落到实处,又结合现实,探索建立了课堂教学的新模式。在此,特别强调3个目标是“树

干”,是“根本”,是“大学生心理健康教育”课堂教学的核心价值取向和目标归宿;5个维度是“分枝”,是“枝条”。二者相辅相成,互相促进,密不可分。3个目标引领5个维度,5个维度服务3个目标,形成了全新的教学模式,即“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”。

二、高校“大学生心理健康教育”课堂教学实施“3+5模式”的必要性

随着党和国家高度关注高校心理健康教育教学工作,通过第一课堂主渠道,普及心理健康知识,提高学生心理健康水平已经成为共识,助推了课堂教学模式改革势在必行,其必要性主要体现在3个方面。

(一)创新“大学生心理健康教育”课堂教学模式的需要

《普通高等学校学生心理健康教育课程教学基本要

求》规定,“高校学生心理健康教育课程是集知识传授、心理体验与行为训练为一体的公共课程”[2]。教学目标包括知识、技能和自我认知3个层面。基于此,近年来,为了发挥第一课堂主渠道作用,各高校普遍狠抓“大学生心理健

从构建路径层面说,针对高校心理健康教育课堂教学长期以来形成的路径依赖问题,构建整合课程内容、深挖思政元素、插入精品活动、线上线下结合、互动分享并用5条路径,是课堂教学路径的新探索。形成了课内与课外、教育与指导、育心与育德、主体与客体、线上与线下紧密结合的心理健康教育的路径体系。

康教育”课堂教学,探索出若干包括课堂教学在内的“大学生心理健康教育”模式,如高校“大学生心理健康教育63模式”、高校“大学生心理健康教育12345模式”等。这些模式,虽各具特色、亮点纷呈,但实效不强、局限较多,与高校“大学生心理健康教育”课堂教学现状、师资队伍建设现状、大学生心理健康水平现状不相符,使其借鉴

性、推广性较差。而构建高校“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”,准确把课堂教学目标定位为知识、情感、能力3个层次,并从理念、主体、举措、路径、方法5个维度推进课堂教学取得实效,全景展示了“大学生心理健康教育”课堂教学的模式,与教育部规定的“大学生心理健康教育”课程属性和教学目标相契合,全面体现了“大学生心理健康教育”课堂教学应树立的理念、应参与的主

体、应实施的举措、应构建的路径、应采用的方法,是课堂教学模式的又一次创新,是新时代高校“大学生心理健康教育”课堂教学的需要。

(二)确保心理育人取得实效性的需要

2017年,中共教育部党组印发的《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》把心理育人作为十大育人体系

之一纳入其中,“加强知识教育,把心理健康教育课程纳入学校整体教学计划”[3]。2018年,为了促进心理育人取得实效,教育部印发的《高等学校学生心理健康教育指导纲要》再次强调,“大力倡导面向全体学生开设心理健康教

育选修和辅修课程,实现‘大学生心理健康教育全覆盖”[1]。可见,为了实现心理育人目标,开设“大学生心理健康教育”课程,注重课堂教学,加强知识教育,全面提升大学生心理健康水平势在必行,同时更要注重针对性、实效性、吸引力和感染力。但是,纵观高校“大学生心理健康教育”课堂教学现实,“大班型、受众多、课时少、任务重、师资缺、学生厌”的现象比比皆是。因此,在教学实践中,“大学生心理健康教育”授课教师应注重课堂教学模式的选择

和教学方法的创新,在教学中,由知识传授者转变为知识学习的参与者、指导者、促进者,调动多主体协同配合,同向同行;由以教师为中心向以学生为中心转变,树立正确的教学理念,构建多条教学路径、采用多种教学方法,争取在面向全体学生与个体相结合中实现知识传授。而高校“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”,就是适应这些要求的最好选择,突出知识、情感、能力3个目标,强调课堂教学,不仅要掌握知识、注重情感,更要提高能力。同时,该教学模式探索构建推进课堂教学的5个维度,从理念、主体、举措、路径、方法等方面进行创新,实现了育心与育德的统一,增强了心理育人的實效性。

(三)进行课程思政建设的需要

习近平总书记指出,“各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[4]。基于此,教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》明确指出,“全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中”[5]。而“大学生心理健康教育”与思想政治教育有着很好的融合性和贴合度,二

者具有共同的思想起源、相同的教育目标和教育对象,这些同质性决定了“大学生心理健康教育”课堂教学具有实现课程思政的先天优势,理应为构建“大思政”格局做出贡献,进而实现育心与育德的统一。但是,由于高校对心理健康教育认识不到位,授课教师角色定位不清晰,课堂教学模式选择不当,教学路径和方法单一,再加上授课教师传道情怀、授业底蕴、解惑能力有限,致使“大学生心理健康教育”课堂教学有名无实,育心实效性大打折扣。同时,由于无力深挖思政元素,学生的政治认同、家国情怀、人文素养、道德修养等课程思政内容供给侧严重不足,课程思政的效果和目标无法实现。实施“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”,立足知识、情感和能力3个目标,整合课程资源,通过5个维度,挖掘“大学生心理健康教育”课程的思政元素,找到课程思政的载体,立足学生主体性参与、体验和互动,立足使用多种教学方法和手

段,立足多条路径推进课堂教学,立足教学内容自然融

合、有机渗透,寓教于乐,潜移默化地达到思想政治教育的目标。可以说,这一模式有效促进了“大学生心理健康教育”的课程思政建设。

三、高校“大学生心理健康教育”课堂教学推进“3+5模式”的现实条件

可能性和现实性是揭示事物发展过程中某种潜在发展趋势怎样转化为现实的一对辩证法范畴,近年来,国内外心理健康教育发展趋势,为课堂教学模式创新提供了充分的现实条件。

(一)多学派的理论支撑

目前,国内外心理学、教育学理论研究取得了巨大成就,涌现了众多心理学理论流派,催生了不同观点的教学理论,直接促进了心理健康教育课堂教学模式不断创新。实施“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”,应以若干不同学派的心理学、教育学的理论及观点作为支撑。一是认知派心理学家B. 布鲁姆(B. Bloom)提出的教学目标分为认知、情感和动作技能3大领域理论;二是人本主义心理学家C. R. 罗杰斯(C. R. Rogers)提出的教学要“以学生为中心,探究式学习,做中学的学习模式”理论[6];三是社会学习理论的创立者A. 班杜拉(A. Bandura)提出的个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用理论;四是以

J. 皮亚杰(J. Piaget)为代表的建构主义学习理论及认知发展理论。上述理论为集目标分类、知识传授、心理体验、行为训练、主体参与、能力提升、心理成长、情感表达为一体的“大学生心理健康教育”课程教学模式改革提供了理论依据。

(二)多成果的吸收借鉴

近年来,随着高校心理健康教育工作模式的大发展,研究大学生心理健康课堂教学模式成果呈现井喷态势。分享—体验—内化教学模式、视觉6步教学模式、多元互动的教学模式、工作坊教学模式、探究式教学模式、主体参与式教学模式、案例教学模式等具有代表性。形式多样的高校大学生心理健康课堂教学模式,借鉴国内外其他课程已有的教学模式,从课程目标的设定、教学内容的选取、教学资源的整合、教学流程的设置、教学理念的更新、教学方法的改革、教学路径的建构、教学主体的协同、教学效果的评价等不同侧面,为“大学生心理健康教育”课堂教学提供新视角,注入新活力,丰富了“大学生心理健康教育”课堂教学模式的内涵,为高校“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”的实施提供了更多的经验借鉴。

(三)多层面的大力支持

大学生心理健康是关乎学生成长成才的关键性问题,而发挥第一课堂主渠道作用,创新课堂教学模式,提升大学生心理健康意识和水平已经成为共识。进入21世纪以来,教育部多次下发关于高校大学生心理健康教育的文件,每次都把“大学生心理健康教育”课程摆在重要位置,从政策层面支持“大学生心理健康教育”课程建设和教学模式创新;同时,在国家的推动下,全国高校和众多心理健康教育教师摆正位置、明确职责,纷纷投入到

“大学生心理健康教育”课堂教学改革和研究中,用实际行动支持课堂教学模式创新,创造了若干可操作、可推广的成果。特别需要强调,高校学生自身认识到心理健康的重要性,实现了从“要我学”到“我要学”的转变,全力支持课堂教学模式改革。不仅如此,众多学生以课堂教学主体的身份,积极参与到课堂教学模式的创新之中。多层面支持、多部门协同、多主体参与,为高校“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”的实施提供了动力支持。

(四)多载体的有效配合

教育部《普通高等学校学生心理健康教育课程教学基本要求》规定,“在教学过程中,要充分运用各种资源”[2],而心理健康教育各种资源载体的有效配合,助推了高校“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”的顺利实施。一是心理健康教育网站、微信、微博和手机客户端等新媒体平台,广泛宣传心理健康知识,提高了大学生的心理保健能力,延展了第一课堂的时空。二是心理测评系统、心理教育软件、音像教学资料、合适的教学场所等载体,为课堂教学模式改革提供了必要的设备和资料。三是团体训练、情景表演、角色扮演、体验活动等心理文化第二课堂活动,为第一课堂的教学模式改革和实效性提供了保障。四是学校—学院—班级—寝室“四位一体”心理育人体系,以及学生按要求成立的心理社团,按规定设置的心理委员、寝室长,发挥主体作用,各司其职,协同配合,保证了课堂教学心理健康知识的全覆盖,学生心理健康水平显著提升。

四、践行高校“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”应注意的问题

高校“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”是新生事物,是课堂教学模式的创新。实践中,决不能急于求成,一蹴而就,应注意以下问题。

(一)关注教育教学理念更新

习近平总书记在视察国防科学技术大学时指出,要更新教育理念,创新培养模式。在践行“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”前,要注意坚持如下教育教学理念。一是坚持“三全育人”理念,把教育部《关于开展“三全育人”综合改革试点工作的通知》规定的全员、全过程、全方位的理念贯彻到课堂教育教学的始终,力争全员参与、全过程衔接、全方位覆盖。二是坚持课程思政理念,紧密结合思想政治教育与心理健康教育的融合关系,深挖“大学生心理健康教育”课程中的思政元素,把“大学生心理健康教育”课程作为提升学生思想政治素质的抓手。三是心理育人理念,明确心理育人在高校人才培养中的地位,切实做到育心与育德的统一,完成立德树人根本任

务。如此,才能为高校“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”改革指明方向,提供正确的指导思想。

(二)关注教师素质提升

教师是人类灵魂的工程师,承担着神圣使命。践行

“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”前,要关注教师素质的提升,一是努力提升专兼职授课教师的专业化水平。通过接受专业督导、考取国家相关职业资格证、参与内容多样的校本培训,培养一批具有专业胜任力的心理健康教育教师。二是加强师德师风建设。以教育部印发的《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》为准

绳,明确师德师风底线和红线,使以德立身、以德立学、以德施教成为心理健康教育授课教师的人生信条。三是加强授课教师的创新能力,要让高校“大学生心理健康教

育”课堂教学“3+5模式”成为授课教师的指挥棒,使授课教师在践行中进行创新,不断丰富、创新“3+5模式”的内涵。

(三)关注绩效评价机制

绩效评价是檢验“大学生心理健康教育”课堂教学

“3+5模式”持续运行的标尺,教学实践中,应建立科学的绩效评价机制。一是考核机制。坚持学生评价、同行评价、教学部门评价相结合的考核机制,把考核结果作为下一年度选拔授课教师的依据。二是反馈机制。教学督查部门要向心理健康教育授课教师及时反馈绩效考评结果,使教师不断完善自我。三是激励机制。从评优选先、职称评聘等方面,向心理健康教育授课教师倾斜,确保“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”焕发勃勃生机,可持续发展。四是退出机制。为了充分调动教学主体参与教学模式改革的积极性,对教学大纲和教学计划设定的,而又不适合课程模式改革需要的评价机制,适时进行调整、修订,使其退出教学评价环节,确保“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”的实施。

五、结束语

习近平总书记指出,要加大心理健康问题基础性研究,做好心理健康知识和心理疾病科普工作。作为宣传、普及心理健康知识的重要渠道,高校“大学生心理健康教育”课堂教学主渠道作用无可替代,教学模式创新势在必行,期待高校“大学生心理健康教育”课堂教学“3+5模式”运行收到累累硕果,彰显心理育人的巨大魅力,推动高校心理健康教育不断开创新局面。

参考文献:

[1] 中共教育部党组关于印发《高等学校学生心理健康

教育指导纲要》的通知:教党〔2018〕41号[A/OL].

(2018-07-04)[2022-11-08]. http://www.moe.gov.

cn/srcsite/A12/moe_1407/s3020/201807/t20180713_

342992.html.

[2] 教育部办公厅关于印发《普通高等学校学生心理健

康教育课程教学基本要求》的通知:教思政厅〔2011〕

5号[A/OL].(2011-05-28)[2022-11-08]. https://

clxy.xtu.edu.cn/info/1060/8332.htm.

[3] 中共教育部党组关于印发《高校思想政治工作质量提

升工程实施纲要》的通知:教党〔2017〕62号[A/OL].

(2017-12-05)[2022-11-08]. http://www.moe.gov.

cn/srcsite/A12/s7060/201712/t20171206_320698.html.

[4] 习近平在全国高校思想政治工作会议上强调 把思

想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教

育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(1).

[5] 教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲

要》的通知:教高〔2020〕3号[A/OL].(2020-05-28)

[2022-11-08]. http://www.gov.cn/zhengce/zheng

ceku/2020-06/06/content_5517606.htm.

[6] 俞爱月.“大学生心理健康教育”课程教学模式改革

研究[J].绍兴文理学院学报(自然科学),2014,34

(1):85.

编辑∕丁俊玲