藏族大学生就业期望调查及影响因素研究

张雁军

近年来,在党和国家的支持下,西藏自治区高等教育得到了快速发展,在为西藏经济社会发展提供人力资源支持的同时,高校毕业生的就业也面临巨大压力。以2003年西藏自治区颁发的《西藏自治区政府批转自治区人事厅等部门关于改革大中专毕业生就业制度意见的通知》(藏政发〔2003〕19号)为标志的西藏高校大学生就业政策改革,改变了传统的“统分统包”,逐步实施“供需见面、双向选择、自主择业”的市场化就业政策改革。然而,纵观近年来西藏高校大学生就业情况,由于西藏现代产业发展不足,社会文化因素对毕业生及其家庭就业观念的影响,(1)陈进、韩利君、张暇等:《西藏高校毕业生就业政策及其价值取向分析》,《民族教育研究》2017年第6期,第48—53页。导致市场化就业政策难以得到落实,西藏高校大学生还是以政府就业(2)包括公务员、事业单位工作人员考录,“西部志愿者”、“三支一扶”、“援藏就业”等形式。为主,政府依然在就业上占据着主导地位,其本质上是以公考的形式实施毕业生分配就业。(3)仓拉:《政策归因:基于对西藏籍藏族大学生就业倾向的考察》,《行政管理改革》2018年第12期,第108—113页。随着西藏高校毕业生以及西藏生源的高校毕业生总量的逐年增加,以政府为主导的公考就业政策面临着严峻挑战,高校毕业生供大于求的就业矛盾进一步凸显。

从现有文献来看,有关藏族大学生(4)本研究涉及的藏族大学生,是指户籍在西藏自治区,就读学校也在西藏自治区的藏族大学生,不涉及其它省市以及区外高校的藏族大学生。就业研究主要集中在就业政策变迁、(5)格桑卓玛:《民主改革以来西藏就业发展历程》,《民族学刊》2019年第2期,第1—18、96—100页。就业胜任力、(6)肖铖、罗玉正:《西藏高校藏族大学生就业胜任力现状调查》,《西藏大学学报》2015年第1期,第88—91页。就业观念以及就业能力(7)敖俊梅、次旦央吉:《西藏籍藏族大学生就业准备状况调查研究》,《民族教育研究》2017年第2期,第32—37页。等方面,普遍忽视了藏族大学生个体最初的主观就业心理,即就业期望。结合国内就业期望研究成果,本研究对藏族大学生的就业期望现状进行了实证分析,并对影响藏族大学生就业期望的相关因素进行了初步探讨,以期为藏族大学生实现更高质量和更充分就业提供现实依据。

一、文献简述及问题提出

就业期望是影响大学生充分就业的重要前因变量,是大学生就业研究领域的热点话题。从概念来看,关于就业期望的界定并不明确,研究者多是按照概念的外延,即就业期望包括的具体内容来理解。(8)Scott J.Adams.“Educational Attainment and Health:Evidence from a Sample of Older Adults”,Education Economics,Vol.10,No.1,2002,pp.97-109.从国内的研究来看,就业期望主要包括薪资、单位性质、区域、去向等内容,同时研究也表明“就业期望越高,就业情况越不理想”。(9)黄亚楠、华磊、饶武元:《就业期望:经济学类大学生就业影响因素研究》,《教育学术月刊》2014年第8期,第86—91页。对大学生就业期望的研究主要包含三种视角:一是就业期望现状,研究多从薪酬、单位性质、地域等就业预期方面对大学生的就业期望现状进行描述;(10)缪小红、罗玲英、雷玲:《当代大学生就业期望调查研究》,《高等农业教育》2012年第10期,第64—67页。二是就业行为视角,即从就业行为反映就业期望,如就业目标、行业目标以及薪酬目标等就业状况,同时研究发现语言能力、综合素质、专业成绩等是影响大学生就业行为、岗位获取的主要因素;(11)杨江涛:《大学生就业期望及影响因素的调查与分析》,《中南大学学报》2010年第4期,第40—44页。三是就业准备视角,(12)彭仲生、罗筑华:《大学生就业准备评估量表的编制与应用》,《现代大学教育》2015年第1期,第90—93页。研究者将就业期望看作一个就业准备的前提,从择业期望、择业流动意愿、择业竞争意识等方面对大学生就业进行研究,同时指出政策导向、就业过程不公平以及社会文化等均可影响大学生就业期望。

从现有文献来看,就业准备、就业行为、就业价值观念等多视角研究丰富了对大学生就业期望的认识,但研究方法相对单一,对影响因素的研究分析不够全面,在一定程度上限制了学界对就业期望的全面理解。从少数民族大学生就业研究来看,尽管近年来对少数民族大学生的就业期望进行了较为系统的研究,(13)李玲、蔡文伯、杨建刚:《少数民族大学生就业期望影响因素分析》,《贵州民族研究》2016年第9期,第228—231页。但总体而言多以政策层面的理论分析为主,实证研究依然较少。具体到西藏高校大学生就业来看,自2006年西藏自治区正式启动实施高校毕业生就业制度改革以来,经过十多年的改革实践,西藏高校藏族大学生就业工作总体上取得了较好的成效,就业规模持续扩大、就业结构不断优化、就业局势稳中向好,但鉴于政府政策导向、(14)郭卫平、贾仲益:《西藏自治区少数民族高校毕业生就业现状探析》,《民族教育研究》2013年第4期,第22—29页。传统文化、(15)措姆:《欠发达地区特色经济发展之路——西藏特色经济发展态势的调查及对策研究》,《党政干部学刊》2006年第8期,第40—41页。社会经济发展水平、(16)琼达卓嘎:《西藏生产总值达1148亿元》,http://npc.people.com.cn/n1/2017/0111/c14576-29014648.html.访问日期:2022年12月23日。高校专业设置、(17)陈静、杨婷婷、仁青拉姆:《西藏大学生就业心理倾向研究》,《中国民族医药杂志》2013年第8期,第71—72页。就业价值观(18)米江霞、张凯、杨大川:《藏族大学生就业价值观调查与研究——基于对青海省高校藏族大学生的调查分析》,《劳动保障世界》2015年第9期,第61—63页。等多层面影响,西藏高校藏族大学生就业依然面临着一些困境,如就业渠道以政府为主,就业方式以考公务员、事业编为主;就业观念保守,就业意向单一;就业竞争意识弱,存在等靠要思想倾向等。因此,深入研究分析西藏高校藏族大学生在就业实践过程中所呈现的就业期望,可为西藏高校藏族大学生就业政策改革提供参考。

就本研究而言,就业期望本质上是就业主体对即将从事的工作在工资、福利、自我发展、职业地位等层面对自我物质与精神需求满足程度的心理期待。从概念的操作化上看,本研究采用了就业期望的外延分类来描述藏族大学生的就业期望情况,具体包括就业薪酬、就业单位性质、就业区域、就业去向、创业意愿、就业影响因素认知六个方面,同时研究探讨了学生个体特征、家庭环境、学习背景(专业)和学生人力资本等因素与藏族大学生就业期望之间的关系。

二、研究对象及方法

在现有研究基础上,本研究以藏族大学生为具体研究对象,以自编的藏族大学生就业期望及影响因素问卷为工具,开展相关数据收集分析工作。

(一)调查对象

本研究以西藏自治区某高校2021届藏族大四学生为研究对象,选取文学院、旅游与外语学院、教育学院、工学院、理学院、经济与管理学院6个学院;涉及的专业有汉语言文学、中国少数民族语言文学、新闻学、旅游管理、言语、教育技术、学前教育、应用心理学、电子信息工程、水利工程、环境工程、数学、化学、生态学、经济学、财务管理等专业。为了便于数据统计分析,将所有专业按照文科、理科、工科进行归类处理。问卷调查时间为2021年4—5月,采用集体施测方法,共发放问卷800份,回收问卷800份,剔除规律作答、漏答等无效问卷27份,有效问卷为773份,有效问卷回收率为99.6%。在有效问卷中,男生有402人,占52%,女生有371人,占48%;文科生有287人,占37%,理科生有253人,占33%,工科生有233人,占30%。从研究对象的家庭所在地来看,217人来自农牧区,占28%,412人来自县城,占53%,144人来自城市(地区),占19%。

(二)调查工具及统计方法

根据以往研究采用的测量工具,本研究自编了藏族大学生就业期望及影响因素问卷。问卷分为两个部分:第一部分为个体特征、家庭基本情况、父母受教育程度、职业状况等方面的情况;第二部分为就业期望,(19)根据现有研究文献,结合西藏高校藏族大学生就业实际情况,将薪资期望分为6000元以下、6000—7000元、7000元以上;就业单位性质分为国有单位(包括政府机关、事业单位以及国有企业)和非国有单位(包括各类企业);就业区域分为城市(地区)、县城、乡村;就业取向分为就业与继续深造;创业意愿分为愿意创业与不愿创业;就业影响因素认知分为专业因素、社会关系及综合能力三方面。包括就业薪酬、就业单位性质、就业区域、就业去向、创业意愿、就业影响因素认知等。本研究使用SPSS20.0统计软件对数据进行统计分析。

三、藏族大学生就业期望的基本现状

使用SPSS20.0对藏族大学生就业期望的外延分类内容,即就业薪酬、就业单位性质等六个方面进行描述性统计,同时对性别、家庭所在地、学科以及是否担任学生干部在藏族大学生就业期望上的差异进行了卡方检验(chi-square test),即χ2检验。

(一)薪酬期望值

对藏族大学生初次月薪期望值进行统计发现(见表1),初次月薪在6000元以下的学生占18.5%,6000—7000元的占24.9%,7000元以上的占56.6%。

表1:藏族大学生薪酬期望的描述性统计(%)

卡方检验发现,性别对初次月薪期望值存在显著差异(χ2=19.25,P=0.041)。初次月薪在7000元以上的男生比例(59.8%)显著高于女生(52.2%);初次月薪在6000—7000元的女生比例(25.2%)显著高于男生(23%);初次月薪在6000元以下的女生比例(22.6%)显著高于男生(17.2%)。

不同家庭所在地对初次月薪期望值有显著差异(χ2=14.31,P=0.021)。初次月薪在6000元以下的城市(区)学生比例(21.9%)显著高于县城与乡村学生比例(15.7%,12%),且县城学生比例显著高于乡村学生比例;初次月薪在6000—7000元的县城学生比例(30.6%)显著高于城市(区)与乡村学生比例(28.6%,20.1%),且城市(区)学生比例显著高于乡村学生比例;初次月薪在7000元以上的乡村学生比例(67.9%)显著高于县城与城市(区)学生比例(53.7%,49.5%),且县城学生比例显著高于城市(区)学生比例。

卡方检验发现,不同学科对藏族大学生初次月薪期望值有显著差异(χ2=14.31,P=0.028)。文科与工科的初次月薪在6000元以下的比例(19.7%,15.8%)显著高于理科学生(10.3%),且文科生比例高于工科生比例;初次月薪在6000—7000元的理科生比例(25.7%)显著高于文科生与工科生比例(22.6%,20.1%),且文科生比例显著高于工科生;初次月薪在7000元以上的文科生比例(57.7%)显著低于理科生与工科生比例(64%,64.1%)。

卡方检验发现,是否担任学生干部对初次月薪期望值存在显著差异(χ2=17.31,P=0.013)。初次月薪在6000元以下的担任班干部的学生比例(9.5%)显著低于非班干部学生比例(20.3%);初次月薪期望值在6000—7000元以及7000元以上的担任班干部的学生比例(28.7%,61.8%)显著高于未担任班干部学生比例(24.6%,55.1%)。

(二)就业单位性质期望

对藏族大学生就业单位性质期望进行统计发现(见表2),藏族大学生期望到国有单位就业的比例为68.8%,期望到非国有单位就业的比例为31.2%。期望到国有单位就业的人数高于期望到非国有单位就业的人数。

表2:藏族大学生就业单位性质期望的描述统计(%)

卡方检验发现,性别以及学科背景在藏族大学生就业单位性质期望上不存在显著差异(χ2=0.071,P=0.082;χ2=0.084,P=0.079);家庭所在地对藏族大学生就业单位性质期望有显著影响(χ2=14.61,P=0.041),期望到国有单位就业的乡村学生比例(71.7%)显著高于城市(区)与县城的学生比例(57.4%,58.1%),期望到非国有单位就业的乡村学生比例(28.3%)显著低于城市(区)与县城的学生比例(42.6%,41.9%);是否担任学生干部在藏族大学生就业单位性质期望上存在显著差异(χ2=11.36,P=0.030),担任班干部的学生期望到国有单位就业的比例(72.8%)显著高于非班干部学生比例(58.7%),同时期望到非国有单位就业的非班干部学生比例(41.3%)显著高于担任班干部学生比例(27.2%)。

(三)就业区域期望

对藏族大学生就业区域期望进行统计发现(见表3),藏族大学生期望在城市就业的比例为78.1%,期望在县城就业的比例为20.3%,期望到乡村就业的比例仅有1.6%。可见,藏族大学生普遍期望到城市就业。

表3:藏族大学生就业区域期望的描述统计(%)

卡方检验发现,性别在藏族大学生就业区域期望上存在显著差异(χ2=6.728,P=0.041)。具体来看,期望到城市就业的女生比例(80.6%)显著高于男生比例(73.6%),期望到县城与乡村就业的男生比例(23.3%,3.1%)显著高于女生比例(18.7%,0.7%);家庭所在地、学科背景以及是否担任班干部对藏族大学生就业区域期望没有显著差异(χ2=2.104,P=0.061;χ2=3.013,P=0.072;χ2=2.672,P=0.083)。

(四)就业去向期望

由表4可知,总体而言,藏族大学生期望毕业后立即就业的占88.1%,期望继续深造的占11.9%。

表4:藏族大学生就业去向期望的描述统计(%)

卡方检验发现,性别在藏族大学生就业去向方面存在显著差异(χ2=8.052,P=0.011)。期望毕业后立即就业的男生比例(92.6%)高于女生(85.3%),期望继续深造的女生比例(14.7%)高于男生(7.4%)。不同家庭居住地在藏族大学生就业去向期望上存在显著差异(χ2=11.107,P=0.006)。来自乡村的学生毕业后立即就业的期望比例(96.2%)高于来自城市(区)与县城的学生比例(83.6%,84.1%),且继续深造的期望比例(3.8%)低于城市(区)与县城(16.4%,15.9%)。不同学科背景在藏族大学生就业去向上存在显著差异(χ2=9.107,P=0.015)。工科学生选择继续深造的学生比例(5.3%)低于文科与理科学生比例(10.6%,11.3%)。是否担任学生干部在藏族大学生就业去向方面不存在显著差异(χ2=2.021,P=0.127)。

(五)创业意愿期望

对藏族大学生创业意愿期望进行统计发现(见表5),总体而言藏族大学生期望毕业后进行创业的比例(7.9%)远远低于不创业学生比例(92.1%)。

表5:藏族大学生创业意愿的描述性统计(%)

卡方检验发现,性别在藏族大学生创业意愿期望上存在显著差异(χ2=14.132,P=0.003),愿意创业的男生比例(9.1%)高于女生(2.3%)。家庭所在地在藏族大学生创业意愿期望上存在显著差异(χ2=17.507,P=0.002)。来自城市(区)的学生在愿意创业期望上的比例(19.7%)高于县城与乡村的学生比例(4.3%,1.6%),来自县城的学生在愿意创业期望上的比例(4.3%)高于乡村的学生比例(1.6%),来自城市(区)不愿创业的学生比例(80.3%)低于县城与乡村学生比例(95.7%,98.4%)。学科背景在藏族大学生创业意愿期望上存在显著差异(χ2=14.337,P=0.017)。期望创业的工科学生比例(10.6%)高于文科与理科学生比例(7.5%,4.4%),期望创业的文科学生比例(7.5%)高于理科学生比例(4.4%)。是否担任学生干部对藏族大学生创业意愿没有显著影响(χ2=1.740,P=0.102)。

(六)就业影响因素认知

对藏族大学生就业影响因素认知进行统计发现(见表6),总体而言,藏族大学生在就业影响因素认知的排序为社会关系(21.5%)、专业因素(22.6%)和综合能力(55.9%)。

表6:藏族大学生就业影响因素认知的描述性统计(%)

就性别而言,男、女生在藏族大学生就业影响因素认知上存在显著差异(χ2=7.503,P=0.05)。女生认为专业因素与社会关系因素更重要,其比例(24.5%,23.8%)显著高于男生(20.7%,20.2%),而男生则认为综合能力因素更重要,其比例(59.1%)显著高于女生(51.7%)。不同家庭所在地的学生对影响就业因素的认知有显著差异(χ2=8.331,P=0.047)。在对社会关系因素的认识上,来自乡村的学生比例(26.2%)高于城市(区)与县城(20.3%,21.6%),且综合能力方面,来自乡村的学生比例(53.6%)低于城市(区)与县城(61.5%,59.2%)。不同学科背景在藏族大学生就业因素认知上存在显著差异(χ2=12.417,P=0.035)。在专业因素上,工科学生比例(30.5%)高于文科与理科学生比例(18.5%,16.2%),但在社会关系与综合能力两个因素上,工科学生比例为19.4%与50.1%,文科学生比例为27.4%与54.1%,理科学生比例为27.8%与56%,工科学生比例明显低于文科与理科学生比例。是否担任学生干部在就业影响因素认知上不存在显著差异(χ2=2.803,P=0.069)。

四、藏族大学生就业期望的影响因素

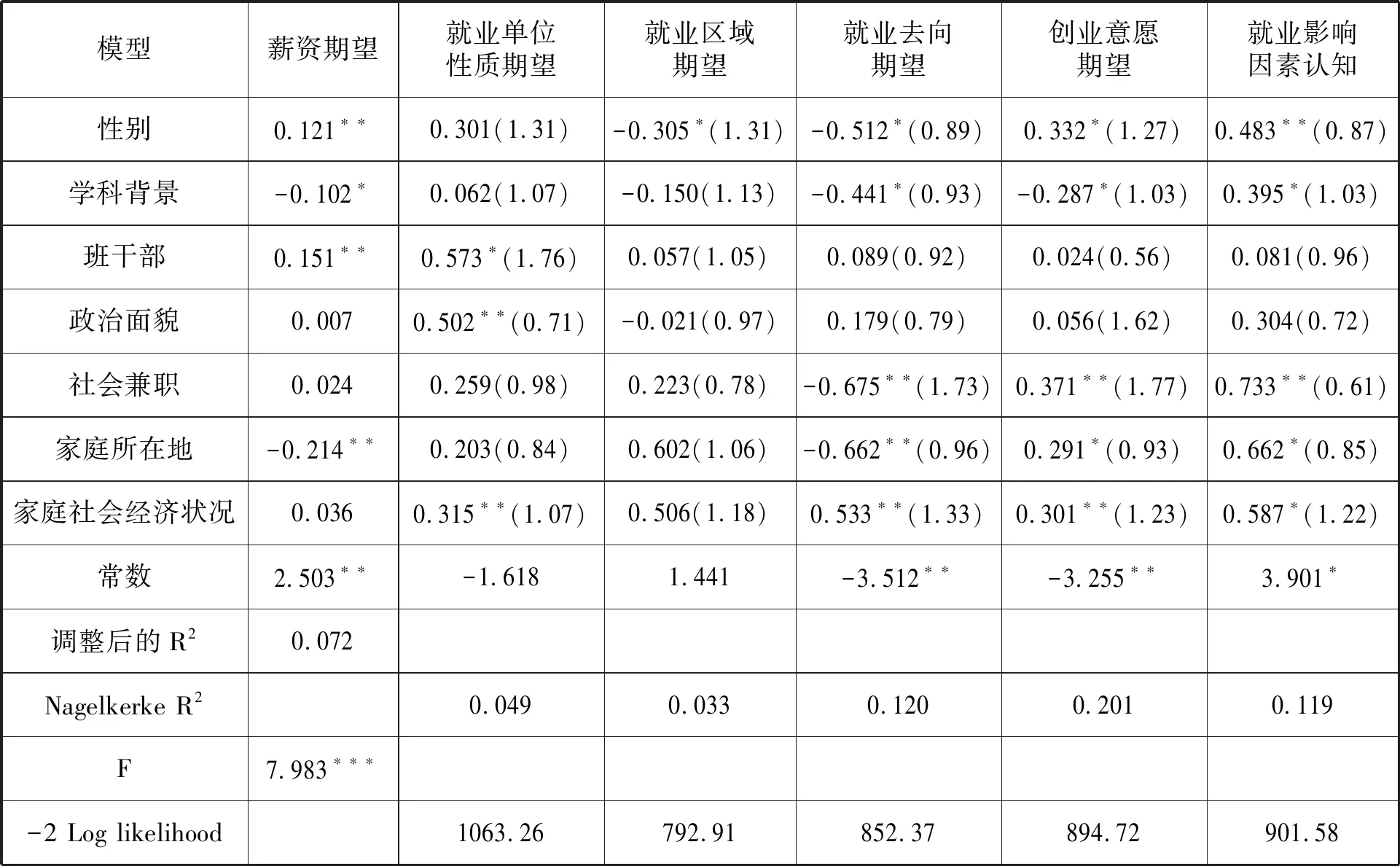

根据已有文献,本研究以调查对象个体特征、家庭背景、专业背景及人力资源为基础,归纳出性别、学科背景、是否担任班干部、政治面貌、社会兼职、家庭所在地、家庭社会经济状况等七个方面,探讨了影响藏族大学生就业期望的因素。按照本研究对就业期望的外延分类,共建构了六个回归模型(见表7)。

表7:藏族大学生就业期望影响因素回归分析结果(20)此表中“模型”一栏中的性别以女性为参考,学科背景以文科为参考,班干部以非班干部为参考,政治面貌以非党员为参考,社会兼职以无兼职为参考,家庭所在地以乡村为参考。(%)

在模型1中,性别、专业类别、是否担任班干部以及家庭所在地对藏族大学生初次薪资有显著影响。具体来看,男生对初次薪资的期望值显著高于女生;理、工科生对初次薪资的期望值显著高于文科生;班干部对初次薪资的期望值高于非班干部;家庭所在地为乡村的学生对初次薪资的期望值显著高于家庭所在地为城市(区)与县城的学生。本质上看,薪资期望值是大学生的一种心理期待,但结果所揭示的性别以及家庭所在地对薪资的影响,说明藏族大学生对薪资的期望值在一定程度上受到先赋性因素的影响,这可能会导致个体在社会地位获取过程中忽视教育人力资源的作用。(21)陈于:《大学生就业的人力资本与社会资本因素分析》,《南通大学学报》2014年第6期,第104—110页。

通过二元逻辑斯蒂回归进行分析发现(模型2),是否担任班干部、政治面貌以及家庭经济状况对藏族大学生就业单位性质期望具有显著影响。期望到国有单位就业的班干部学生比例高于非班干部学生比例,政治面貌为中共党员的学生期望到国有单位就业的比例高于非党员学生;家庭经济状况越好的学生,越期望到国有单位就业。近年来,尽管西藏自治区一直致力于改革高校毕业生就业政策,不断扩大就业渠道,但鉴于西藏社会经济发展现状,国有单位对藏族大学生依然具有巨大吸引力。

在模型3中,通过二元逻辑斯蒂回归进行分析发现,仅性别对藏族大学生就业区域期望有显著影响,其他因素影响均不显著。相比男生而言,期望到城市就业的女生比例高于男生,而期望到乡村就业的男生比例高于女生。研究结果与内地同类研究具有一定的差异性,如对内地大学生进行研究发现,政治面貌、家庭背景等因素均影响大学生的就业区域期望。(22)李锋亮、欧阳沁、张非男:《中国大学生就业期望研究》,《云南师范大学学报》2012年第5期,第105—112页。本研究也间接说明了西藏区域发展差异以及自然地理环境在藏族大学生就业区域期望上具有巨大影响。由于西藏社会经济发展具有较大的区域差异,市(区)与县城、乡镇间在经济社会发展上存在较大距离,而自然环境也会在就业区域期望上体现出性别差异,(23)蒲柯竹、美郎宗贞:《西藏区域经济发展差异实证研究》,《西藏大学学报》2019年第4期,第155—163页。因此藏族大学生在就业区域选择上出现了以市级区域为主的倾向。

通过二元逻辑斯蒂回归进行分析发现(模型4),性别、学科背景、社会兼职、家庭所在地以及家庭经济状况对藏族大学生就业去向期望有显著影响。具体而言,期望继续学习深造的女生比例高于男生,期望毕业后立即就业的文科生比例高于理、工科学生比例,有社会兼职背景的学生比没有社会兼职背景的学生更愿意选择毕业后立即就业,来自乡村的学生比来自城市(区)、县城的学生更愿意选择毕业后立即就业,家庭经济状况越好的学生越可能期望继续深造学习。总体上而言,藏族大学生毕业后期望就业依然是就业去向的主流。受传统生产方式与生活习俗等影响,许多藏族群众形成了随遇而安的生活模式与平和、顺从的民族文化性格,(24)桑杰端智:《藏族传统文化与藏族人格》,《青海社会科学》2006年第1期,第117—122页。受其影响,藏族大学生就业去向的选择多以毕业后立即就业为主,以尽快毕业参加工作为导向。然而,随着西藏毕业生的逐年增加,藏族大学生面临着越来越严峻的就业形势,进一步扩大就业市场或缓解就业压力则变得极为重要。

在模型5中发现,性别、家庭所在地、学科背景、社会兼职以及家庭经济状况对藏族大学生创业意愿有显著影响,其中愿意创业的男性学生比例高于女性,来自乡村、县城的学生则更不愿意创业;相对于理、工科学生而言,文科生更愿意创业;相比无兼职背景的学生而言,有社会兼职背景的学生更愿意创业;家庭经济状况越好的学生,其创业愿望越强烈。以往研究也发现,男性、有社会兼职背景的学生创业意愿更高,(25)钟云华、吴立保、夏姣:《大学生创业意愿的影响因素及其激发对策分析》,《高教探索》2016年第2期,第86—90页。但本研究发现,家庭背景如家庭经济情况较差的藏族大学生更不愿意创业,这与已有研究是有差异的。如时昱研究发现,家庭社会经济地位较低的大学生拥有较高的创业意愿。(26)时昱:《当代中国大学生创业意愿与创业实践——基于全国12所高校调查数据的经验发现》,《青年研究》2017年第3期,第1—11、94页。从创业动机上看,家庭社会经济地位较低的大学生创业意愿较高,可能与通过创业改变较低社会地位的动机有关。与内地大学生相比,藏族大学生受传统社会文化观念的影响,通过创业改变社会地位的动机更小。同时,创业意愿与创业环境也有密切关系,与其他经济发达省市相比,西藏的社会经济发展相对滞后,可能阻碍了藏族大学生的创业意愿。

通过二元逻辑斯蒂回归进行分析发现(模型6),性别、学科背景、社会兼职以及家庭背景在藏族大学生就业影响因素认知上存在显著差异。女生认为专业因素和社会关系更重要,而男生则认为综合能力更重要;在社会关系因素认知上,来自农村的学生比例显著高于来自城市(区)与县城的学生比例;工科生认为专业因素更重要,其比例高于文科生比例,而在社会关系与综合能力两个因素上,文科生比例高于工科生;有社会兼职背景的藏族大学生认为综合能力更重要,家庭所在地为城市(区)与县城以及家庭经济状况较好的学生认为综合能力更为重要。总体上而言,在就业影响因素认知方面,藏族大学生认为综合能力是主要的就业因素。这也说明藏族大学生在对影响就业因素的认知上更倾向于内因,对是否能够实现就业具有较为理性和客观的认知。

五、结论与启示

自2006年西藏高校毕业生就业改革以来,经过十多年的努力,西藏高校基本步入了“市场导向、政府调控、学校推荐、学生与用人单位双向选择”的就业机制。但由于就业政策的政府主导性、区域社会经济发展滞后性、传统文化观念的本土性以及就业价值观念的落后性等方面影响,西藏高校大学生就业形势并不乐观。(27)郭洋,马少飞:《新形势下西藏高校大学生就业观念影响因素分析——以西藏农牧学院为例》,《教育教学论坛》2019年第10期,第249—250页。从藏族大学生就业期望现状来看,主要体现在薪酬期望偏高、单位性质以国有单位为主、就业区域以市(区)级区域为主、就业去向以毕业后立即就业为主、创业意愿不足等方面,而这种状况可能会进一步加剧西藏高校毕业生的就业压力。

本研究将影响藏族大学生就业期望的因素分为个体特征(性别)、学科背景(专业)、家庭背景(家庭所在地和家庭经济状况)以及社会资本(政治面貌、是否担任班干部以及社会兼职)四个类别,分析了这些因素与藏族大学生就业期望间的关系。

首先,除就业单位性质外,个体特征对藏族大学生薪酬期望、就业区域期望、就业去向期望、创业意愿以及就业影响因素认知有显著影响。研究结果与现有相关研究文献具有一定的相似性,即藏族大学生在就业期望上也体现出一定程度的“性别困扰”问题,(28)刘洋、韩雪峰:《高校大学生就业影响因素分析及对策》,《社科纵横》2019年第5期,第79—84页。男生在就业市场中占据着一定优势。与女生相比,藏族男大学生更愿意去偏远的乡村就业,对就业影响因素的认知也更为理性,因此藏族男大学生在薪酬方面比女生期望更高。随着西藏城市就业市场的饱和,以及政策层面的引导,男生更愿意去条件艰苦的乡村就业,而女生可能对去乡村就业有一定的心理负担。可见西藏高校就业指导工作应该重视性别在大学生就业实践过程中的影响,根据不同性别及其优势,积极引导藏族大学生树立适合他们的就业价值观,在就业规划指导中既要发挥性别中的积极优势,也要梳理化解性别带来的就业困惑。

其次,从学科背景上看,除了就业单位性质外,学科背景在就业期望的其他外延分类上有显著影响。专业的学科教育是藏族大学生进入社会、参加工作的必要准备,也是学生自我成长和社会化的基本渠道,它不仅影响藏族大学生的就业期望,同时在就业实践以及职业发展方面也会产生直接影响。因此,要根据时代变化和西藏社会经济发展,及时对西藏高校的专业设置进行调整,以适应社会发展和学生需求。(29)巴果:《西藏高校特色专业建设路径探析》,《大学教育科学》2012年第2期,第35—39页。

第三,从家庭背景来看,家庭所在地对藏族大学生薪酬期望、就业去向期望、创业意愿以及就业影响因素认知有显著影响,而家庭经济状况则对藏族大学生就业单位性质期望、就业去向期望、创业意愿以及就业影响因素认知有显著影响。研究结果表明,先赋性家庭资本以及经济资本已渗透到藏族大学生的就业过程之中。(30)夏仕武:《民族院校大学生就业资本与就业效果的实证分析》,《民族教育研究》2012年第3期,第32—37页。家庭所在地偏远、家庭经济状况较差的背景必然会对藏族大学生就业期望乃至就业实践产生消极影响,且很难在短时间内改变。因此,高校就业工作一定要重视家庭环境处于劣势的学生,防止原始家庭对藏族大学生产生负面影响。同时,在高校职业发展规划工作中要结合家庭背景,给予大学生有差别的就业指导,帮助家庭背景较差的学生提振信心、增强自我效能感,(31)李志飞、张伟:《家庭资本对新疆兵团高校大学生职业生涯规划影响的实证研究》,《中国大学生就业》2020年第3期,第59—64页。以此消除家庭背景在就业过程中的不利影响。

最后,从社会资本角度来看,研究发现是否担任班干部对藏族大学生薪资期望与就业单位性质有显著影响;政治面貌对藏族大学生就业单位性质有显著影响;而社会兼职对就业去向期望、创业意愿期望以及就业影响因素认知有显著影响。结果表明,这些后致性的社会资本能够增强藏族大学生的就业信心。因此,在对藏族大学生进行就业指导时,不能仅仅给予简单的就业建议,而要通过职业规划不断充实、完善藏族大学生的能力,如专业水平、学习能力、实践能力、管理能力以及自我修养等。同时,需要注意的是,后致性社会资本也可能给藏族大学生就业带来一定困扰,如本研究发现班干部对初次薪资的期望更高,党员更希望到国有单位上班,因此,需要通过就业指导或职业规划来进行疏导,让藏族大学生以理性的心态对待这些社会资本。

就业期望是就业主体根据自身情况,结合就业市场供求关系变化,对自己将要从事的工作在满足自我物质、精神需求的一种心理期待。本研究对藏族大学生的就业期待及影响因素进行了初步探讨,研究结果表明藏族大学生就业期待表现出薪酬偏高、以国有单位为主、以市(区)级区域为主、以毕业后立即就业为主及创业意愿不足等特征,个体、家庭、学校(专业)以及社会等层面也对藏族大学生的就业期望均有一定影响。因此,在西藏高校大学生就业研究领域,尤其是针对藏族大学生的就业问题要进行更加细致深入的探讨,特别是对就业期待的前因与后果要有更好的把握。同时,对于西藏高校就业工作而言,要形成“个体、家庭、学校、社会”的网格化就业指导模式,从普遍化指导模式转向差异化指导模式,以应对藏族大学生群体的多样性需求。