痴迷收藏老物件,记录“光阴的故事”

周慧超

已到古稀之年的陈晓华老人是一名老物件收藏的“铁杆”爱好者。从20年前起,他就开始收集不同时期的老物件。由闲置房间改造而成的收藏室里那些杂七杂八的“破烂儿”,是他痴迷的宝贝,也是半部民间史。

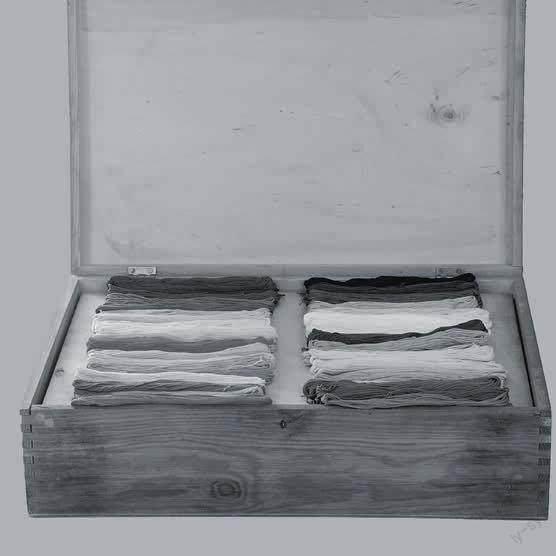

走上收藏之路有何机缘?陈晓华告诉记者,按照江西九江的习俗,老人去世后,生前用过的大部分物件都会被丢掉或烧掉。当年母亲病逝,看着母亲的大部分遗物被付之一炬,陈晓华很心疼。最终,他在烈火吞噬那些物件前“抢救”下了母亲当年出嫁时从山东老家带来的部分嫁妆:梳妆箱、大襟衫、老式鞋托等。“有些老物件寄托着我们对亲人的思念,也是时代的见证,如果不趁早收藏,以后就没有了。”此后,陈晓华开始收藏一个又一个老物件,收藏成为他生活中不可或缺的一部分。

陈晓华做过运输司机,卖过肉,开过小卖部。每次赚的钱在他的腰包里还没焐热,就因为收购老物件而落入了别人的口袋。以并不富裕的家境近乎痴迷地搞收藏,陈晓华没少被妻子埋怨,子女也不理解。“我只能省吃俭用,合理安排开支,既保证家庭和谐,又能专注于自己的兴趣爱好。”陈晓华开玩笑地说。

“小时候,我们认为爸爸是在浪费钱财回收破烂。现在看来,他是在做一件很有意义的事情,是一位文化的守护者。”陈晓华的儿子说。如今,他已经理解了父亲的行为。

“我收购的第一个物件是个针线盒,是跑到沙河去收的。”“我曾经花3万多元入手了一个老物件,那是我最昂贵的一次收购。”“有人曾经缠着我买走了一顶清代的尖顶竹帽,事后我很后悔、心痛,觉得不该卖出去。”“我收藏了一张民国二十三年(1934年)的结婚证书,上面的证婚词写得很美。”……说起过往“淘宝”的点滴,陈晓华津津乐道。

“我搞收藏不是为了赚钱。我收藏的东西,曾经有人出高价想买,但我不愿意转手。”陈晓华说,每一件器物背后都有着动人的故事,都蕴含着我们祖先的勤劳和智慧,他希望更多的人关注民间收藏,守护民族瑰宝,更好地弘扬中国传统文化。

在陈晓华收藏的老物件中,他最“宝贝”的是几十枚战役纪念章。这些战役纪念章虽然不大,承载的历史却十分厚重。“每一枚纪念章都代表着一次战役,代表着在这些战役中浴血奋战的人,也代表着我们曾经走过的路。”

陈晓华说,每一枚纪念章都蕴藏着特定时期的历史,这些东西是一个见证,对我们的下一代有很大的教育意义,提醒我们今天的幸福生活来之不易,是无数革命先烈用鲜血和生命换来的。这些东西丢了、毁了,就永远没有了。“只有铭记历史,才能更好地展望未来。这些老物件都是不同时期的产物,承载着数代人渐行渐远的记忆,应该得到保护。”

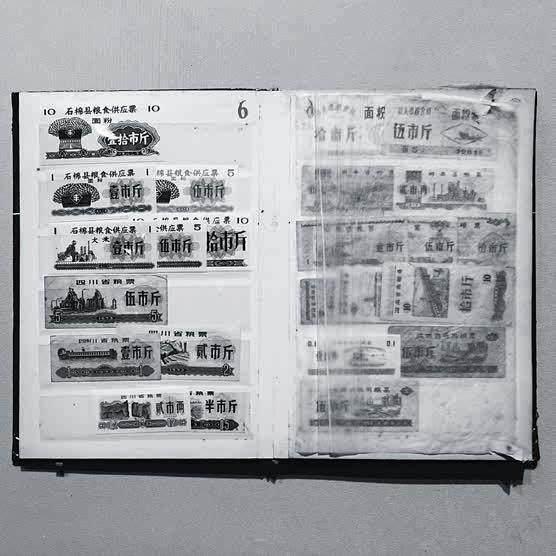

在陳晓华老人的家中,还有几张发黄褪色的粮票。陈晓华说,中华人民共和国成立初期,商品供应严重不足,为保证群众的基本生活需要,国家决定实行统购统销政策,发放了各种商品票证,有计划地分配商品。在那个凭票购物的年代,各种票证与人们的生活息息相关。“在计划经济时代,想吃个包子,除了钱,还必须有粮票,光有钱没有粮票不行。”短短几十年间,粮票已退出历史舞台。从计划经济到市场经济,国人的购物方式也折射出了经济的变化、国家的强大。从“有啥吃啥”到“吃啥有啥”,从“凭票购物”到“扫码支付”,从“无书读”到“读好书”,从战争年代到和平安定、生活幸福……各种老物件是不同时代的人心中的宝贵记忆,也见证着时代的巨变。

(摘自《浔阳晚报》2023年5月13日,冬之寒荐)