博爱县月山一带采石场矿山地质环境特征及恢复治理研究

崔立东

(河南省焦作地质勘察设计有限公司,河南 焦作 454000)

为了保障河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程建设,主管部门将该区域划分为6大流域(安阳河流域、汤河流域、淇河流域、大沙河(卫河)流域、沁蟒河流域和小浪底—西霞院水库汇水区),对区内的生态保护修复工程开展多要素本底调查,并编制生态修复方案[1-5]。博爱月山一带采石场矿山地质环境重点治理项目属于大沙河(卫河)流域矿山环境生态治理类项目,是河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程的重要组成部分[6-9]。

该矿山于20世纪90年代末开始开采,现已关闭。早期的掠夺式开采,和滥采乱挖,“只破坏、不治理”,遗留下了严重的矿山地质环境问题。开采岩层主要是奥陶系中统上马家沟组中段石灰岩。开采方式为:露天+硐采。露天开采造成高陡边坡、地形地貌景观破坏严重、压占损毁土地资源。渣堆沿自然坡体堆放,形成不稳定斜坡,易造成滑坡威胁引丹水渠、月山水库和周边村民生命财产安全。矿山地质环境治理已迫在眉睫,本文以矿山地质环境调查为基础,开展生态地质环境恢复治理研究工作,以保障南太行地区山水林田湖草生态保护修复[10-16]。

1 地质环境概况

1.1 自然地理条件

博爱县地处太行山脉与豫北平原的过渡地带。地貌由平原与山区两大基本结构单元构成,由北向南依次为:构造溶蚀低山—构造剥蚀丘陵—山前冲洪积倾斜平原—冲积平原。研究区地貌为构造剥蚀丘陵,地貌类型单一,其沟谷发育,区内地面高程为+280~+320 m,相对高差40 m。地形起伏不大,冲沟较发育,多呈树枝状,切割深度一般达30 m。地表多为林地,植被覆盖率较高。勘查区位于山脊及山顶处,坡度10°~25°。受采矿活动影响,形成了高陡采矿边坡、废石废渣堆积和无序采坑,地形地貌和地表植被遭到了严重的破坏。

1.2 地质环境条件

勘查区出露地层较为简单,以沉积岩为主,主要为奥陶系中统上马家沟组中段及石炭系、第四系。岩层成单斜构造,产状为160°~170°∠5°~15°。构造以断层为主,北侧为凤凰岭断层,南侧为盘古寺断层。

1.3 地质环境条件

勘查区岩土类型分为坚硬厚层状中等岩溶化石灰岩岩组,坚硬中厚层状砂岩、泥岩岩组,砂性、黏性多层土体3个工程地质岩组。

(1)较坚硬的中厚层状砂岩、泥岩、泥灰岩、页岩岩组:主要由砂岩、泥岩、泥灰岩、页岩组成。岩质较软弱,抗剪强度低,易风化,页岩力学强度具各向异性。地下工程及水工建筑物易沿软弱夹层产生滑动。岩石干抗压强度65~180 MPa,软化系数为0.75~0.94。工程地质问题为页岩易造成边坡失稳。

(2)坚硬厚层状灰岩、白云岩岩组:主要由岩溶化石灰岩、鲕状灰岩、白云岩组成。岩石一般致密坚硬,抗压强度高,溶洞发育,具软弱夹层。岩石干抗压强度120~230 MPa,软化系数0.77~0.81。

(3)黏性土单层土体及亚黏土、亚砂土、细砂多层土体:主要由全新统、上更新统、中更新统组成。岩性为砂、粉砂、砾石层和黄土状亚黏土、棕红色亚黏土。粒间联结极弱,孔隙比较大,连通性好,力学强度低,透水性好。

2 矿山地质环境现状

2.1 研究区分布概况

勘查区主要为博爱县下岭后村建筑石料用石灰岩采石场,研究区总面积1.7 km2,调查面积2 km2。包含2个勘查子区(图1),分别为半架山西勘查Ⅰ区,月山水库东勘查Ⅱ区。Ⅰ区位于东矾厂村东0.7 km,月山寺北1 km,东怕沟南侧1 km,面积约0.32 km2,涉及旱地1.83 hm2、工矿废弃地3.33 hm2、裸地0.27 hm2、其他草地26.58 hm2;Ⅱ区西侧紧邻月山水库,东侧紧邻省道S237,南侧紧邻焦枝铁路,面积约1.38 km2,涉及旱地9.23 hm2、工矿废弃地5.5 hm2、裸地0.86 hm2、村庄1.87 hm2、建制镇0.34 hm2、其他草地121.15 hm2。

图1 研究区周边及矿山分布情况Fig.1 Distribution of surrounding areas and mines in the research area

2.2 矿山地质环境现状

研究区的主要生态、矿山地质环境问题包括植被破坏、土壤破坏、地形地貌景观破坏、土地资源占用、地质灾害及不良地质现象等[16-17]。

(1)生态环境现状。矿山开采对生态环境造成了严重破坏,大面积基岩裸露的采坑和随意堆放的弃渣改变了原来的地貌景观,破坏原有林地,部分原生植被遭到严重破坏,使矿区大面积林地变成裸地,可利用的土地资源减少。造成林草地质量下降,自然灾害加剧,生态平衡难以为继[13]。

(2)土地利用现状。两个勘查区均位于近山顶位置,地形起伏小,汇水面积有限,汇水小范围内基本沿山顶四处流散,大范围内整体流向向南。由于勘查区干旱少雨,岩层以黏土岩为主,风化严重,岩体破碎,同时渣堆杂乱堆放,在水流冲蚀下渗的作用下,形成冲沟,废石废渣沿自然边坡下滑,自然坡面形覆盖废渣,植物在废渣坡面上几乎无法生存,裸露的山体在雨水和风力的作用下水土流失严重,甚至在雨季,废渣大规模滑落,覆盖沟谷植被。

(3)植被现状。勘查区位于太行山南部,隶属大沙河(卫河)流域,流域植被可分为山区植被和平原植被两大类、6个植被类型,分别是针叶林、阔叶林、草甸、竹林、灌丛及草灌丛和沼泽及水生植被。勘查区自然植被类型是以落叶阔叶林的次生林为主,灌木及草地。根据现场调查情况,勘查区自然植被情况汇总见表1。

表1 自然植被现状统计Tab.1 Statistics on current situation of natural vegetation

3 矿山地质环境现状

根据矿山地质环境问题分布不同,将勘查Ⅰ区分为6个子勘查区,勘查Ⅱ区分为17个勘查子区,共计23个勘查子区,此次勘查工作对23个勘查子区进行了现场踏勘与调查,得出如下结论:

研究区子区面积459 753 m2,存在渣堆21处,渣堆水平投影面积130 632 m2,渣堆体积315 694.9 m3,渣堆边坡长度2 571 m;高陡边坡19条,长度共计3 436 m,边坡投影面积25 981 m2,岩性多为灰岩、黏土岩边坡,上部存在少量覆盖层,覆盖层厚度一般0.1~0.2 m,植被较稀疏;采坑3处,采坑容积2 544 m3,各类平台5个,平台面积11 022 m2,采硐18个,开采矿层均为黏土岩,上覆岩层均为灰岩,现状条件下,只要受采动影响,上覆灰岩均受到不同程度破坏;地裂缝12条,总长度1 348 m;滑坡体1处,整体滑动方向向西,受威胁对象为边坡下方不定行人及月山水库,滑动体长494 m,宽度20~80 m,高度20~45 m,投影面积34 600 m2,体积103.8×104m3,属大型滑坡;崩塌地质灾害隐患1处,危岩体方量约25 104 m3,属中型崩塌,发育4组竖向裂隙,危岩体呈块状,块度长2 m、宽3 m、高2 m,坡面倾向190°,岩层产状100°∠5°。

3.1 研究区分布概况

勘查Ⅰ区分为6个子勘查区,以Ⅰ-5区矿山地质环境问题为例,根据现场调查,Ⅰ-5区破坏地形地貌景观及土地资源10.68 hm2(图2),本区山顶之上全部为废渣堆堆积,高陡边坡2条,裂缝6条。

图2 Ⅰ-5区内成区连片的渣堆及采坑破坏地形地貌Fig.2 Landform and topography of contiguous slag piles and mining pits in area Ⅰ-5

(1)废渣堆及采坑破坏地形地貌景观。本区位勘查Ⅰ区最大分区,面积106 828 m2,破坏区位于山顶,区内废石废渣随意弃置,原私挖乱采从东南侧开始向西北侧进行,开采矿种为黏土矿,工作面向西北推进过程中产生的废渣随即排放在后方,顺山坡及沟谷倾倒,现状本区局部区域已被荒草覆盖,个别地区椿树生长极好,但整体废渣裸露严重,植被无法自然覆绿。

山顶上废渣无序堆放形成的边坡及废渣合围而成的渣坑、平台、斜坡随处可见,难以进行详细区分,另外南侧及西侧原始边坡上方均堆有2~4 m厚废渣,山顶整体地势中间高,南北均低。

废石废渣沿沟谷倾倒后压占林草地,导致边坡上方植被无法自然生长,水土流失严重,主要成分为半风化黏土岩废渣,含有灰褐色及青灰色碎石。碎石粒径为1.0~5.0 cm,含量约为60%;偶含块石,最大块径50.0 cm。渣堆南侧紧邻渣坑,连接渣堆边坡,渣堆平均厚2~4 m,部分大渣堆厚度4~10 m。渣堆面积54 340 m2,体积141 242 m3。

(2)高陡边坡破坏地形地貌。区内不稳定高陡边坡长359 m,高7~22 m,坡度60°~80°,边坡坡向60°~120°,边坡BPⅠ-5-1为灰岩、黏土岩边坡,坡面十分破碎,竖向节理裂隙发育,存在崩塌地质灾害隐患,对来后期治理施工可能存在威胁。边坡BPⅠ-5-2为黏土岩、第四系黄土边坡,坡面现状较为完整整洁,但此处山体发育多条裂缝,整个山体呈松散状,坡面稳定性差。边坡特征见表2。

表2 Ⅰ区边坡特征Tab.2 Characteristics of slope in zone Ⅰ

(3)地裂缝破坏地形地貌。区内发育裂缝6处,其中有2处为渣堆渣堆顺山坡堆放后形成的后缘拉张裂缝,另4处位于该区山顶上部,山体向南北两侧倾斜,而在顶部形成的拉张裂缝。

裂缝LXⅠ-5-1与裂隙LXⅠ-5-2为渣堆顺坡倾倒,渣堆自然下沉后在原始边坡顶部边沿位置形成的后缘拉张裂缝,该裂缝走向与原始边坡走向基本一致,裂缝宽度1~5 cm,可见深度10~20 cm,裂缝位置较高,除自然降水下渗外,无其他汇水水流倒灌,若遇强降雨,存在继续下滑的可能性。

裂缝LXⅠ-5-3长度80 m,宽度0.3~0.6 m,可见深度1~2 m;裂缝LXⅠ-5-4长度139 m,宽度0.3~0.8 m,可见深度1~3 m;裂缝LXⅠ-5-5长度69 m,宽度0.3~0.5 m,可见深度1~2 m;裂缝LXⅠ-5-6长度109 m,宽度0.4~0.6 m,可见深度1~2 m。4处裂缝均位于山顶上,为4条相互平行的裂缝,4处裂缝将岩体切割成块状,导致整个山体稳定性差,其中裂缝LXⅠ-5-4向西北向延伸,已破坏一处穿山渠。裂缝特征见表3。

表3 裂缝特征Tab.3 Crack characteristics

3.2 勘查Ⅱ区矿山地质环境问题

勘查Ⅱ区分为17个子勘查区,以Ⅱ-11区矿山地质环境问题为例,根据现场调查,Ⅱ-11区破坏地形地貌景观及土地资源2.7 hm2,存在废渣堆3处,高陡边坡2处,采硐5处,渣堆边坡总长541 m,投影面积11 651 m2,方量27 539 m3。废石废渣沿山坡倾倒,压占其他草地,导致边坡上方植被无法自然生长,水土流失严重,主要成分为半风化黏土岩废渣,含有灰褐色及青灰色碎石。碎石粒径为1.0~5.0 cm,含量约为50%;偶含块石,最大块径45.0 cm。渣堆特征见表4。

表4 渣堆特征Tab.4 Characteristics of slag heap

高陡边坡破坏地形地貌1 346 m2,边坡总长194 m,均为灰岩、黏土岩边坡,坡面较为破碎,稳定性较差。边坡特征见表5。

表5 Ⅱ区边坡特征Tab.5 Characteristics of slope in zone Ⅱ

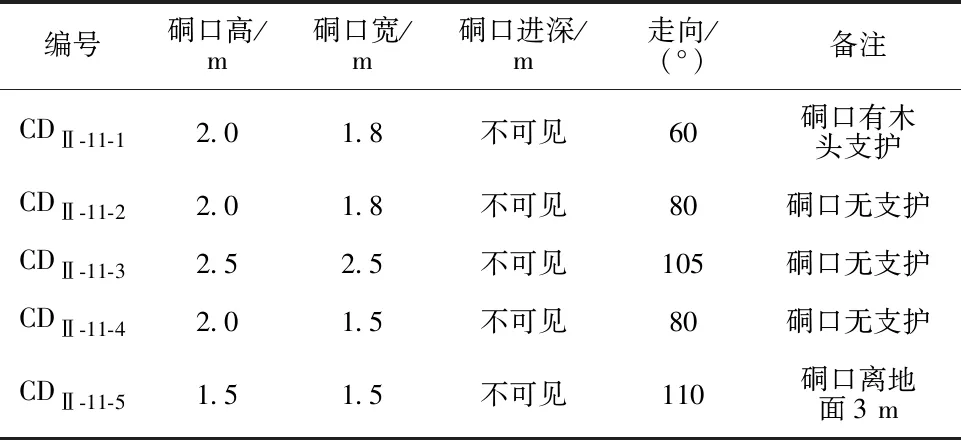

高陡边坡下方有采硐5处,均为黏土岩采坑,硐口有木桩支护,部分硐口已被废石废渣半掩埋,硐深不可见,硐口高1.5~2.5 m,宽1.5~2.5 m。采硐基本情况见表6。

表6 采硐基本情况Tab.6 Basic information of excavation chamber

3.3 土地资源占用破坏

勘查区内采矿活动在严重破坏原生林地地形地貌景观的同时,对土地资源也造成了严重破坏,致使勘查区植被稀少,生态环境恶化。主要表现为矿产开采将上覆岩层和表土剥离后形成的废弃采矿边坡与废弃采坑造成土地资源毁损,开挖产生的废弃废渣随意堆放压占土地资源。

(1)按地类划分。勘查Ⅰ区涉及旱地1.83 hm2、工矿废弃地3.33 hm2、裸地0.27 hm2、其他草地26.58 hm2。勘查Ⅱ区涉及旱地9.23 hm2、工矿废弃地5.5 hm2、裸地0.86 hm2、村庄1.87 hm2、建制镇0.34 hm2、其他草地121.15 hm2。

(2)按土地权属划分。勘查Ⅰ区涉及寨豁乡土地15.67 m2、占用月山镇土地14.8 m2、占用柏山镇土地1.54 hm2,勘查Ⅱ区占用寨豁乡土地2.02 hm2,占用柏山镇土地136.94 hm2。

4 治理方案优选

根据勘查区的分布位置,参考近年来博爱县对类似矿山地质环境问题的治理措施,建议对勘查区采取以下治理工程设计方案[11-19]。

4.1 方案比选

(1)方案Ⅰ。①边坡清理、坡脚回填和坡顶裂缝回填:采用坡面清理将坡体表面危岩体清除。之后将清坡后的碎石在坡脚堆积,并回填一部分废渣,回填角度小于25°,从而降低边坡的高度。同时,将坡顶裂缝进行回填。②场地整理:在整齐、美观的基础上,根据勘查区渣堆、采坑及采矿平台分布情况,将勘查区根据地形分为若干个小平台,每个小平台通过不同高度、不同坡度与周围地形相结合。③绿化:在勘查区中较平整的地段种植生态林侧柏。

(2)方案Ⅱ。①危岩清理:采用坡面清理将坡体表面危岩体清除。之后将清坡后的碎石在坡脚堆积。②渣堆挖填:根据勘查区现状地形,在整齐、美观的基础上,根据勘查区平台和渣堆的分布情况,随坡就势进行平整。③挡墙及排水工程:沿废渣边坡下缘修建挡墙,防止废渣滑塌,在汇水区修建排水渠,防止水流的冲蚀下渗。④绿化:采用适宜当地环境的藤、树、灌、草相结合立体绿化系统。由于勘查区地处山顶且土壤贫瘠,养护水源有限,故选择喜光、耐干旱瘠薄的植被;其中乔木选择为侧柏,侧柏终年常绿,是博爱地区人工复绿的主要树种,且枝叶较小,兼顾森林防护;灌木选择自然生长较好的杠柳;藤类植物选择地锦和扶芳藤;草本植物选择多种草籽混合椿树、榆树籽播撒。

4.2 治理方案

上述2种方案都能起到消除或减轻地质灾害隐患,恢复地形地貌景观的效果,但考虑到本勘查区属于焦作市矿山地质环境恢复与综合治理规划中的近期亟须治理区之一,同时月山水库东存在滑坡地质灾害隐患,半架山西存在崩塌地质灾害隐患,故应采取更加有效的工程措施,本文选取方案Ⅱ为治理方案[8-16]。

5 效益分析

5.1 社会效益

通过废弃矿山恢复治理,将有效地保护和恢复勘查区内的地质环境,改善生态环境,提高当地生态环境质量,同时以新兴旅游产业带动博爱县经济的迅速发展,促进第三产业的持续、快速增长,对于实现柏山镇、月山镇、寨豁乡全面建设小康社会及经济的可持续发展具有重要意义[18]。

5.2 环境效益

通过矿山生态修复,治理矿山2处,治理地灾隐患点2处,治理面积133.8 hm2,新增林地36.5 hm2,植树91 176棵,其中经济林45 588棵,废渣回填的体积量为50 000 m3,客土回覆46 682 m3,场地平整24.31 hm2。植树造林可以有效地涵养水源,控制水土流失,增加植被,改善气候条件,促进生态环境的良性循环。勘查区除高陡边坡及部分无法种植灌草的区域外,基本恢复为林地、草地,植被覆盖率达到75%以上,可有效改善勘查区水土流失、石漠化现状,恢复生态环境,净化空气,调节小气候及生物多样性起到不可估量的作用,使焦作市北部山区生态景观得到恢复;较好地改善月山水库东与半架山西村及周边居民的人居环境,提升博爱县旅游城市整体形象有深远意义,环境效益非常显著[20]。

6 效益分析

(1)矿山因不规范开采,对生态环境造成了严重的破坏,大面积基岩裸露的采坑和随意堆放的弃渣改变了原来的地貌景观,破坏原有林地,部分原生植被遭到严重破坏,使矿区大面积林地变成裸地,可利用的土地资源减少。造成林草地质量下降,自然灾害加剧,生态平衡难以为继。

(2)本次废弃矿山生态恢复治理研究,包含2个勘查子区,分别为半架山西勘查Ⅰ区,月山水库东勘查Ⅱ区,总面积1.7 km2。针对不同的地质环境问题,采用危岩清理、渣堆挖填、植被复绿等治理措施,改善矿山生态环境和消除地质灾害隐患。

(3)通过废弃矿山经地质环境综合治理,将消除地质灾害隐患,遏制水土流失的发生,消除对周边环境的污染,解决了历史遗留的矿山地质环境问题。从而促进了柏山镇、月山镇、寨豁乡旅游资源的开发,可增加当地群众的收入,发展农村经济,实现乡村振兴。