我国网络社群研究述评与展望

魏彤儒 孙纪

摘要:近年来,网络社群作为大学生新的生活方式之一,引发了学界的广泛研究。本文通过对CNKI历年文献的Citespace可视化定量分析以及对网络社群相关研究内容的系统梳理,充分把握国内学者关于网络社群研究的基本概况和热点问题,得出结论:学界关于网络社群研究成果主要集中于网络社群概念、类型、特征、应用领域四个方面,在应用领域着墨最多。学界现有研究在理论内容和实践应用方面多有共识,但仍存在研究深度和广度欠缺、应用价值发挥的一般规律抽取不足、研究方法单一等问题,在此基础上,本文将从丰富研究视角、挖掘研究内容、抽取共性规律、改进研究方法等方面进行展望。

关键词:网络社群;述评;可视化定量分析;展望

网络社群作为虚拟数字世界的重要存在形式,是大学生参与互联网生活的重要载体,也是开展学生网络教育的组织依托,网络社群对现实世界的人尤其是大学生群体的生活态和教育态产生着重要影响。国内学者围绕网络社群这一议题从多维度展开了分析与探讨,在网络社群的概念界定、类型分析、特征研究、应用领域研究四个方面颇有建树,但未找到关于其综述的研究文献。本文采用Citespace计量分析软件,对该视角下相关文献进行可视化定量分析,明确已有成果和存在问题,为后续相关研究提供数据支撑,并为今后的理论和实践研究奠定基础。

一、网络社群研究概况

在中国知网以 “网络社群”为关键词进行文献检索,手动剔除相关无效文献,共获取到1 536篇期刊,368篇学位论文,其中核心期刊346篇。本研究采用全覆盖的方式对文献进行分析。

(一)文献研究前沿变迁

本文应用CiteSpace计量分析软件,将关键词 (Keyword)作为节点,将时间跨度 (Time Span)设置为1999—2022年,以此来形成关键词突变图谱 (详见图1)。根据关键词突变图谱,可以看出关于网络社群的文献研究前沿变迁分为三个阶段。

第一阶段为1999—2010年,学者研究的关键词为网络社群、网络社会等。这一阶段学者们开始探寻网络社群的一般理论和应用。国内首篇研究网络社群的文章为 《网络社群营销新路》,该文以网络社群如何应用于营销领域为核心研究点,在介绍社群概念、社群成员特征的基础上,以社群网站为切入口,描述了社群应用于分众营销的可能性及思路构想。

第二阶段为2010—2015年,这一阶段学者研究的关键词为微博、Web2.0、社群互动、网络舆情等,这意味着随着互联网时代的兴起,突发的舆情事件、公共事件等引起学界重视,关于网络社群的研究进一步加深。

第三阶段为2016—2022年,这一阶段学者研究的关键词为自媒体、社群经济、风险营销等,不难看出网络社群的应用成为这一时期的研究重点,关于网络社群应用的研究渐趋专业化。

(二)论文引用情况

被引期刊论文数量最高的前10篇文献中,核心期刊有6篇 (详见表1)。从内容上来看,引用量高的文章主要聚焦于三方面的内容:一是包括社群概念、组织特征、群体性特征在内的网络社群一般理论研究;二是网络社群的政治参与、亚文化建设、舆情干预等网络社群应用研究;三是网络社群的产生、构建、发展等运行机制研究。另外,纵观前10篇高引用率论文可以发现,高引用率的文章主要集中于网络社群的应用视角。

二、研究的热点分析

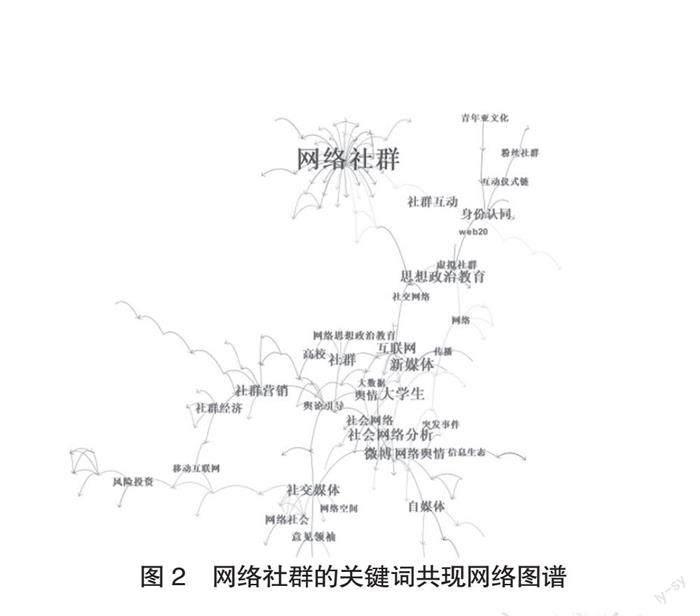

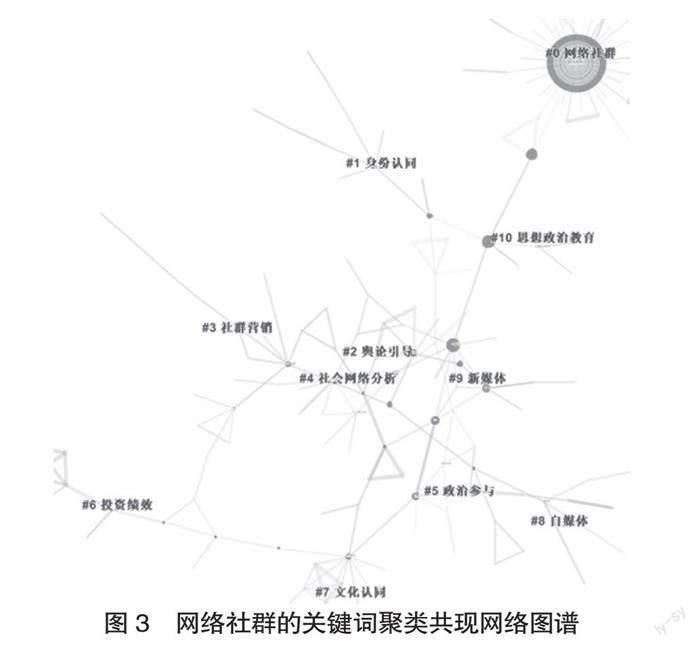

将文献数据导入CiteSpace软件进行转换,与此同时设置相应的指标,运行后形成关于网络社群的关键词共现图谱 (详见图2)。关于网络社群的关键词共现图谱中有185个节点,216条连线,在185个关键词的基础上,依据关键词之间的共现关系及强度进行关键词聚类,得出了10个聚类标签 (详见图3)。从图中可以看出学界关于网络社群的研究以网络社群为核心向身份认同、舆论引导、社群营销、社会网络分析、政治参与、投资绩效、文化认同、自媒体、新媒体等多个方向发散。

(一)网络社群的概念

关于网络社群的概念,目前有半数以上进行过相关研究的学者进行过界定,总体来看,虽在文字表述上有所差别,但其概念中包含着相同的元素,包括依托互联网技术、共同的兴趣或价值观、互动、社群关系等。比较有代表性的观点有:范小青 (2020)指出,网络社群是指人们通过互联网互动而形成的、由一定的社会关系连接起来进行共同活动的集合体。[1]

(二)网络社群的特征

学界关于网络社群特征的研究集中在网络社群的结构特征、网络社群成员特征、网络社群互动过程特征。

从网络社群结构特征来看,其扁平性、去中心化、內紧外疏、相对稳定性等特征是学界一致的认知。张长立 (2020)就网络社群结构提出其具有扁平化、去中心化的特征。[2]

从网络社群成员特征来看,网络社群成员具备弱联系、多样性、变动性等特征。张培培 (2017)提出,网络社群具有技术依赖性凸显、打破时空限制、自组织和去中心化、社群成员间的弱联系的特征。

从网络社群互动过程特征来看,网络社群的互动过程具有超时空性、开放性、相对稳定性等。蒋武轩等 (2019)基于话题社群标签与社群特征具有强关联性、稳定性强,基于成员兴趣网络标签能够及时准确表征社群动态兴趣。

(三)网络社群的类型

学界根据网络社群的定义、特征、地域、内容等将其按照不同标准进行了类型划分。从宏观角度来看,根据新媒体结社的平台和性质不同,从常见的知名社会新媒体的平台与社区和社群属性进行分类,如张传香 (2017)将网络社群分为以扩大交友范围为主要目的社交网络 (SNS)、以共享平台 (Sharing)为基础形成的新媒体社群组织、以论坛 (BBS)为代表的观点消息告知平台等六种类型;[3]从微观角度来看,根据网络社群不同的特征、地域、内容、成员属性等进行分类,如王琪 (2011)从正式网络社群和非正式网络社群两方面进行了阐述。

(四)网络社群的应用领域

学界关于网络社群应用领域的研究十分广泛,在投资营销、舆论引导、政治参与、成人教育、医学改革等多个领域都有涉及,其中,在投资营销领域着墨最多,占比约为三分之一。关于网络社群应用研究中比较有代表性的观点是:

从投资营销的角度,学界普遍认为对共同兴趣爱好聚集在一起的社群成员,出于其社群成员身份认同,对营销、投资绩效等有显著的促进作用。如蒋海鸥 (2017)提出,社群营销已经成为图书编辑不得不重视和研究的文化现象。[4]

从舆论引导的角度,学界研究了网络社群对于舆论引导的重要性和不同引导阶段中发挥的作用差异性。从重要性上来看,龍思思等 (2018)提出,政府要注重和发挥好这些由中等收入群体所组成的网络社群力量,引导舆论理性发展。从作用发挥差异性来看,张传香 (2017)提出新媒体用户基于共识性意见形成网络共同体,新媒体下的网络社群实现了最大化的自由结社。

从医学改革的角度,网络社群对卫生事业改革、社会公益援助、医疗卫生服务供给模式构建以及树立政府威信等方面起着重要作用已经成为学界一致的认知。刘晖 (2014)提出,通过关注互联网自治组织罕见病群体社交现状,认知罕见病网络社群顺利发展,对卫生事业改革、医疗技术发展、社会公益援助有着深远影响。[5]

三、研究评价与展望

(一)研究基本共识

从网络社群的理论研究方面来看,一是关于网络社群的理论指导作用方面的共识。学者们通过研究网络社群在不同领域的应用,验证了网络社群的价值观念对社群成员行为具有积极或消极导向作用。二是关于理论研究内容方面的共识。学界对网络社群的概念、特征、类型等方面进行了充分研究,并达成一致意见。

从网络社群的实践应用方面来看,一方面,学者充分肯定了网络社群的应用前景。随着互联网时代的到来,学界已经逐步认识到网络社群普遍存在人们的生活中,并在投资营销、政治参与、舆论引导、文化传播、教育改革等多方面发挥着重要作用,应用前景十分广阔;另一方面,学者对网络社群在实践中的作用发挥进行了探索并认为,网络社群不但整合了现实生活中的社会关系,又建立了与陌生人的新的关系,关系的结构更加多元化,社群资源日益呈现互补化。

(二)研究不足之处

从网络社群的理论研究方面来看,一是研究深度不足,学界无关于网络社群的专题研究,仅部分文章中涉及网络社群的概念、类型、形成过程等方面的内容,研究有待深入;二是研究视角局限,虽涉及网络社群概念、特征、类型等方面,但研究成果寥寥,目前学界研究重心仍聚焦在网络社群应用领域,集中于其在投资营销、舆论引导、教育改革等领域的作用发挥上,缺乏对网络社群本身机理问题的探索。

从网络社群实践应用角度来看,一方面,学界对多领域网络社群应用研究较为广泛,涉及投资营销、舆论引导、政治参与等多个方面,但研究深度略有不足,未能提取出其中蕴含的一般规律和主要特征,未能形成一般意义上的指导性研究,研究有待深入;另一方面,对网络社群互动过程研究较少,仅从共同兴趣价值、群体意识、互动等方面入手,浅谈了网络社群互动表象,研究深度和广度都有待加强。

(三)未来研究建议

针对已有研究存在的不足,笔者认为关于网络社群的研究需要在理论和实践方面展开进一步的探讨。

从理论研究上来看,应当丰富网络社群的研究视角,深挖其研究内容、影响因素和一般过程。要重点梳理网络社群认同的基本特征和一般规律,把握网络社群认同机理问题,形成系统化、体系化理论成果。

从实践应用上来看,应当提取网络社群应用价值发挥的共性规律。现有网络社群应用涉及的研究领域较广,但对其中蕴含的共性特征梳理不够,应进一步探索网络社群自身价值及作用发挥规律,更好地发挥其指导作用,并更好地为相关决策提供理论帮助和数据支撑。

四、结束语

回顾学者们有关网络社群的研究,颇有成就,呈现出稳中向好的研究趋势,在社会虚拟化大大加深的背景下,网络社群的研究对于建设数字社会起到了一定的引领作用,未来在各个领域也将继续发挥重要作用。针对现有研究中存在的一些问题,需要专家学者们进一步思考钻研,精益求精,理论研究不断丰富,实践研究不断深化。相信未来学术界对网络社群的研究会更加全面和深入,以更好地指导实践。

参考文献:

[1] 范小青.时空的补偿与再造:网络社群对少数民族口头传统传承的影响[J].学习与实践,2020(07):129-135.

[2] 张长立.网络社群对公共政策执行的积极影响及优化策略[J].社会科学辑刊,2020(06):74-79.

[3] 张传香.新媒体下的社群组织类型、社会动员及舆论引导:以山东于欢刺死辱母者案为例[J].现代传播(中国传媒大学学报),2017,39(08):70-73.

[4] 蒋海鸥.刍议图书编辑与图书社群营销[J].出版广角,2017(08):13-15.

[5] 刘晖.医学伦理规范融入罕见病网络社群的思考[J].医学与哲学(A),2014,35(12):43-44+66.