美丽乡村建设背景下十八行村活化提升设计研究

李悦雯

摘要:在经济发展和城镇化的影响下,乡村的年轻人选择外出务工,从而产生了乡村空心化的现象,乡村空心化带来的影响不仅是劳动力的减少、乡村老龄化的加重,对于乡村建筑而言,村民的离开使得无人居住的建筑增多,这会导致乡村建筑的破败,对传统建筑的影响则更为严重,这对于我国的一些特色保护类村庄更是致命的打击。在乡村振兴战略中特别强调了传统村落、历史名村、民族村寨及特色村庄的发展。因此,对传统村落进行活化提升成为当务之急,通过对村庄的生产、生活、生态、历史文化等方面进行充分的活化,使村庄重新焕发活力。本文以海南省文昌市会文镇十八行村为例,探讨传统村落活化提升设计思路。

关键词:乡村振兴;传统村落;活化提升

一、十八行村概况

十八行村位于海南省文昌市会文镇湖峰村委会中部,海南岛的东北部,村域面积约87.2公顷,始建于明代。根据 《湖峰村委会志》记载,明正统年间 (1436—1449年),十八行村先祖从大陆迁入,传承了二十多代,至今已经有550年的历史。[1]

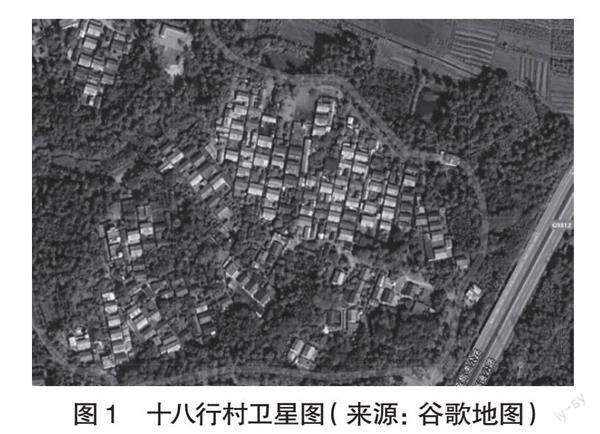

村中保存较好的明清时期的古宅较多,是海南省现存明清建筑规模最大的古村落,2010年住房和城乡建设部、国家文物局授予其第五批 “中国历史文化名村”的荣誉称号。十八行村整体呈现扇形结构,建筑为多进式院落,布置在南高北低的台地上,顺坡而建,成为梳式布局。十八行村民先祖在选址时进行了多重考虑,在十八行村的村后、村东和村西种植密集的果树,果树形成了天然的防护林。村落周边生态环境较好,水系发达,良田生意盎然,[2]现今良好的生态环境得益于全国水系连通及农村水系的综合整治 (详见图1)。村中的历史遗存丰富,比如林家宅是十八行村现存最久的宅院,林家宅又称九牧堂,相传九牧堂这块牌匾是皇帝所赐 (详见图2)。[3]除林家老宅九牧堂之外,十八行村的其他建筑大多数都有一二百年的历史。十八行村建筑装饰主要有灰塑、石作等,装饰的选材多为广曲、草尾、云纹、文字等,每种装饰的意义也不同。十八行村不仅是传统村落,还是有名的侨乡,明清时期就有闯荡在外的人,20世纪二三十年代,出洋闯荡的人更多。

二、现存问题

十八行村面临着传统建筑老化、部分传统文化断层、发展经济困难等问题,主要体现在以下几个方面:(1)传统建筑年久失修、破败,部分房屋有空置现象,一些房屋由于修复手段不当破坏了原本的风貌,造成了二次破坏。(2)随着时代的发展,部分传统民俗文化变得 “简单”甚至失传。(3)村中缺少公共服务设施,没有场所为村民与游客提供休闲空间;缺少医疗、商业和文化设施,水电和村子周边道路需要完善。(4)村落周边不够整洁,缺少规划。(5)村中大量年輕人涌入城市,村中人口结构发生改变,老龄化严重。

三、保护传统建筑风貌与活化改造

(一)传统建筑现状分析

根据十八行村传统建筑受损情况,将其分为四大类。

1.保存较为完好的建筑,或者按照十八行村建筑风貌修复较好的建筑 (详见图3)。

2.主体建筑原有风貌基本保留,但横屋、入口门楼和院墙有不同程度的损坏,建筑的门窗及屋内的木质结构有不同程度的损坏 (详见图4)。

3.建筑的基本形制得到保留,但院墙、屋顶及门窗等破损严重。

4.危房,建筑受自然因素或者人为因素的破坏,建筑主体基本不完整。

十八行村中第一类建筑大多是村民按照老宅原有风貌进行翻修和修复的,最终修复的结果并不影响原本建筑的风貌。第二类建筑为建筑有人居住,居住的主屋保存较好,其他无人居住的房间受到了损害,部分经济条件较好的村民会根据自身生活需要对建筑进行修建或者改造,但由于缺乏正确指导,与原本建筑风格不同。第三类、第四类建筑多为无人居住的建筑,建筑的主人多在外定居或者在村子外围新建住宅。

(二)传统民居保护改造与活化

根据十八行村内建筑现存情况、历史价值和建筑特征进行分类保护和改造,根据建筑的不同情况采取保护、修复、改造、拆除等措施。

对于文物保护建筑进行保护、修缮和日常的维护,对具有传统风貌的建筑进行保留,根据其破损情况进行修缮。受损严重的建筑且具有原本风貌的建筑,在保留其建筑风貌的前提下,依照相关法律法规,将建筑进行创新型的更新改造。可根据建筑主人的需要将建筑更新改造,成为为游客提供住宿的民宿或者成为商业空间,将建筑进行活化,为村民增加经济收入。对与传统建筑风貌相协调的新建建筑进行保留和改善,对村中无法修缮的危房进行拆除,危房拆出的建筑材料整理保留,在修缮其他建筑时二次利用,尽量修旧如旧。由于十八行村建成时间长,建筑材料大多不再生产,这些拆除的建筑材料就应该挑选较为完整的材料保留,在日后修缮工作中进行利用。[4]

对于村中建筑的活化可以根据建筑的种类和建筑面积来分成不同的模块,根据模块的不同,分成商业区、休闲区、住宿区等。十八行村生态环境好,当地的生活节奏慢,不仅适合游玩,同样适合有康养需求的中老年人和年轻人。

(三)营造公共空间

十八行村村民日常休闲的地方只有村中的小广场,举行节庆活动时也是在小广场举行,村中缺少功能完善的公共空间,可在村庄主入口的空地处新建农旅两用的乡村游客中心,村民日常可以在此休闲娱乐,游客来此地游玩时也可做接待、休闲使用。村中的小广场也可以进行完善功能和修缮,增加路灯、桌椅和扩音设备等,使广场的功能更加完整。[5]

四、民俗文化保护与传承

民俗文化不仅仅是一种文化的现象,它同时是一种地域的特征,民俗还是一种传承,不同的地域其民俗也不尽相同,比如春节,每个地区的庆祝方式都不同,甘肃春节的新年舞社火、重庆春节吃汤圆、广东春节要搭彩楼和摆花市。十八行村的民俗同样与其他地区有所不同,民俗有很多,如正月十四 “送灯”的年俗、拜八仙和元宵节盅盘龙等。通过对十八行村民俗文化的活化,将一些民俗场景还原、民俗仪式再生,以此来吸引游客 (详见表1) [6],同时对于民俗文化的保护也起到积极作用。

(一)营造文化空间

在十八行村营造一个公共的文化博物馆,展示十八行村建筑装饰的传统工艺及民俗文化,十八行村的建筑装饰是汉文化与海南当地文化的结合,建筑中的不同装饰都有着不同的寓意。十八行村中的民俗文化可通过虚拟展示、影片播放等方法,使前来旅游的游客了解当地的民俗文化。

(二)民俗场景还原

十八行村可将节日的场景进行布置,通过村中老人的回忆叙述将过去古老的传统民俗进行布置,在文化博物馆中进行展览,并且将过去用过的道具进行展览,再制作一些新的道具供游客参观。

(三)民俗文化完整化

通过查询县志、村志和询问村中老人等方法,将村中的民俗仪式进行补充或者再生,比如,虽然现在立春仍然有仪式,但是与过去相比简便很多,那么就可以找回过去立春的民俗仪式,同时游客也可以参与其中感受民俗文化的乐趣,并将十八行村的民俗文化宣传出去。[6]

(四)组织民俗文化活动

十八行村民俗文化豐富,十分具有吸引力,如 “公期”,虽然在云南、两广的一些地区都有这种习俗,但是海南的 “公期”极具当地特色,除此之外还有 “三月三”、婚礼习俗、年俗等,很多民俗文化都可以与旅游文化相结合,游客不仅可以了解十八行村的民俗文化,也可以参与其中,体验到十八行村民俗文化的乐趣。

(五)民俗文化产品创新

十八行村的元宵灯节、天灯活动的灯都是村民自己制作的,在村中可以开设制灯手工坊,不仅村民可以在手工坊中制作花灯,外来游客也可以在手工坊中体验制作花灯的乐趣。十八行村的灰塑、住宅壁画等都极具特色,同样可以开放手工坊,村民教授游客制作灰塑、绘制壁画,游客在制作完成后可以携带回家成为旅游的纪念品,不仅使游客感受到了其中的乐趣,同时将这门手艺让更多的人知晓,在继承和传播上起到积极的作用。[7]

五、结束语

十八行村作为历史名村,将村子进行活化提升设计不仅可以整治村民的居住环境,还可以提升当地经济,为保护十八行村的历史建筑提供资金。将十八行村活化的同时也应该考虑村中的建筑保护、生态环境、当地居民等因素。十八行村活化提升设计可以从三个方面进行:首先是十八行村的特色历史建筑,将建筑原本风貌进行最大限度的保留,为经济发展和历史文化传承做出贡献;其次是将当地的民俗文化进行活化,民俗文化不仅丰富了当地村民的生活,更是对于民俗文化的传承;最后是努力吸引人才,为十八行村的发展提供支撑。

参考文献:

[1] 林广臻.海南历史建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,2019.

[2] 李超.文昌十八行 “梳式”聚落的成因及形态特征研究[D].武汉:华中科技大学,2011.

[3] 李华云,华敬友.“兄弟同心,邻里不欺”:侨乡十八行村的古建文化寓意[J].中国建筑装饰装修,2018(05):112-117.

[4] 王玉芬,邢泓茹.文昌十八行梳式聚落复兴的可行性分析[J].华中建筑,2015,33(04):100-103.

[5] 蔡雪艳,李泽新,孙卓元,等.乡村振兴示范村人居环境整治活化策略:以绵阳市官渡村为例[J].规划师,2021,37(19):56-64.

[6] 胡赛强.风貌、文化、产业三位一体的少数民族特色村寨规划设计探讨:以罗源县霍口畲族乡福湖村为例[J].小城镇建设,2015(06):98-104.

[7] 王美,陈兴贵.传统村落 “整体活化”理路分析[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2020,37(06):25-33.