大概念统领下的单元复习课探究

王曼玉

摘要:本文以大概念“物质的多样性”为统领,以“种茶-泡茶-用渣-除垢”为教学情境,展开沪教版初中化学第二章“身边的常见物质”复习教学。帮助学生在主题情境中深入理解和运用知识,架通学科知识和学科素养之间的桥梁。

关键词:大概念;单元复习;核心素养;化学物质

文章编号:1008-0546(2023)12-0064-05 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2023.12.014

初中化学复习课侧重于“教、授”层面的知识讲解,就“知”论“知”式的教法和学法,使得知识在生活中的应用难以展开,无法体现化学来源于生活,服务于生活的立意。如何减少“静态知识”的机械记忆,将知识活化并转化成素养,解决真实问题,则迫切要求我们的课堂要从“学知识”转向“用知识”。

大概念是指反映学科本质,具有抽象性、概括性、统摄性和广泛迁移价值的学科观念、思想和方法等。聚焦大概念的内容组织与教学,以其“少而精”及“像专家一样思考”的内在属性,能够让教师从关注知识点的碎片化教学中突围,帮助学生习得可迁移的课程核心素养。[1]因此理解大概念有助于达成高通路迁移,形成具体与抽象交错的复杂认知结构,不仅可以打通跨学段、跨学科的学习,而且能解决学校教育和真实世界相阻隔的问题。[2]以大概念为核心,将单元内容重整、优化,有利于将零散的知识结构化,帮助学生在主题情境中深入理解和应用知识,架构学科知识和学科素养之间的桥梁。

一、教学设计思路

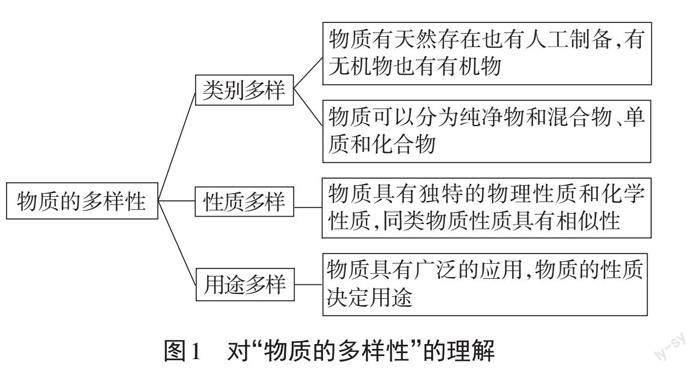

“身边的化学物质”为沪教版初中化学第二章的教学内容,主要围绕氧气、二氧化碳、水等身边常见的物质,研究它们的性质、用途、制法等,让学生初步感受到化学是一门研究物质的性质和变化、组成和结构、用途和制法的学科;通过对比二氧化碳和氧气的实验室制法,帮助学生搭建实验室制备气体的思路和方法模型;通过一系列的化学反应,体会、认识物质在一定条件下可以进行转化,并且存在重要意义。本章节突出的核心大概念为“物质的多样性”。依据课标,“物质的多样性”这一核心大概念可以理解为:物质的类别、物质的性质、物质的用途均具有多样性,具体如图1所示。

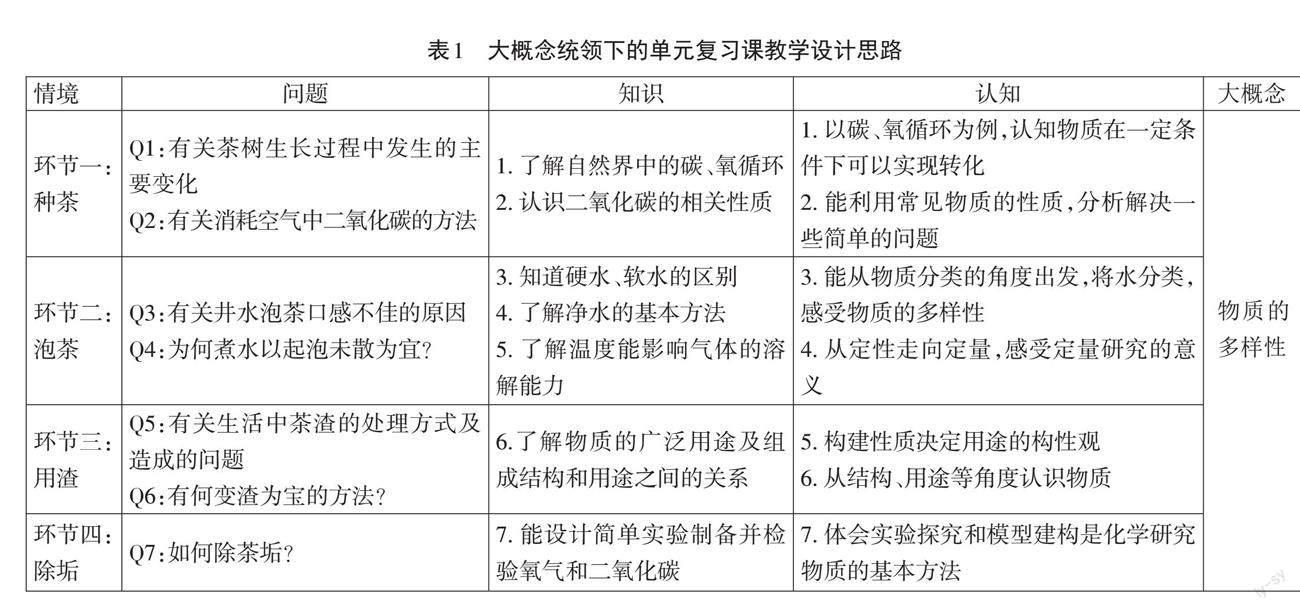

本节课以茶为主情境,围绕“种茶—泡茶—用渣—除垢”四个环节展开,挖掘适宜的问题,并以问题的解决为载体,实现从“学知识”到“用知识”的转变,让核心素养在课堂落地生根。具体教学设计如表1所示。

二、教学过程

【引入】播放视频:常州博物馆内盏茶视频。

【教师】茶是中国最常见的饮料,是许多人生活的必需品。常州的好茶更是数不胜数,如茅山青峰茶、金坛雀舌茶、阳湖新月茶。今天老师和大家一起来进入茶的世界,探究茶的奥秘。

设计意图:地域文化总是更能引起学生情感上的共鸣。以学生熟悉的常州好茶作为情境,可以快速引导学生进入学习情境,展开学习活动。

环节一:种茶

【提问】从茶籽到茶树,在茶生长的过程中发生的主要化学变化是什么?

【追问】光合作用的原料是什么?请结合资料卡写出光合作用的符号表达式。

【追问】除了光合作用,是否还有其他方法消耗空气中的二氧化碳?

【讲解】固碳的方式有很多,但是光合作用是二氧化碳最主要的消耗途径。下面我们通过数据感受茶树的固碳能力。

【资料卡1】

①中国每年因茶树可吸收固定的二氧化碳达1202.5万吨。

②成人每天可以产生1kg左右的二氧化碳。

③常州约500万人。

【提问】每年因种茶能吸收常州市民多少天仅通过呼吸作用产生的二氧化碳?

【讲解】通过数据我们能感受到茶不仅是味蕾上的享受,还是我国实现碳中和目标的重要途径,同时顶尖嫩芽还可制成茶叶,具有重要经济价值。

设计意图:以茶树生长过程中发生的化学变化以及消耗空气中二氧化碳的方法两个问题为载体,体会自然界的氧循环和碳循环;构建二氧化碳的物质转化图,渗透培养学生的转化观,通过构建的转化图直观地感受在一定条件下可以实现物质的转化,同时感悟物质的多样性。再以一道体验式的计算,从数据的角度出发,感受茶树的固碳能力,初步点到本节课的主题“碳中和的精致味道”,也让学生确实感受到学习的内容贴近于生活,贴近国家的战略发展方向。

环节二:泡茶

【资料卡2】古人云“天泉”“朝露”最宜泡茶,味浓色正,井水则口感不佳。

【提问】你觉得井水泡茶口感不佳的可能原因是什么?

【再问】在生活中可以如何解决这个问题?

【追问】如何检测加热后的水是否为软水?

【讲解】除了利用肥皂水进行定性检验之外,我们还可借助TDS水质检测笔进行定量检测。所谓TDS,是指水中溶解性固体总量,它是评价水的纯净度的重要参数。TDS越小,水越纯净。

【学生实验1】测量加热前后井水的TDS。

【提问】结合实验,你有何收获?

【再问】煮沸可以在一定程度上减少可溶性杂质,使水软化,但仍有残留的杂质。有何方法获得杂质更少的水?

【资料卡3】煮水以起泡未散为宜,弱酸性的水更有利于茶中营养物質的释放。

【提问】煮水过程中起泡,产生的气体是什么?

【再问】你这样理解的依据是什么?

【提问】为何起泡未散为宜?

【资料卡4】目前我们家庭生活中常见的烧水设备有电磁炉、电水壶、天燃气灶,它们将1L水从20℃加热至100℃所排放的二氧化碳当量(单位:gCO2e)分别约为99.61、100.78、33.38。

【提问】结合资料,从碳中和的角度出发,判断哪种设备更适宜?原因是什么?

设计意图:运用水的相关性质,分析、解释一些生活中的现象,培养和提升学生在真实情境下问题解决的能力。在硬水软化的实验中,借助测量 TDS 的数字化传感器,感受定量角度也是研究物质的重要方法。最后通过选择适宜的加热方式,培养学生的信息获取、整合、输出等学科关键能力,同时渗透“科学态度和社会责任”的核心素养。

环节三:用渣

【资料卡5】据报道,2021年上半年我国茶叶产量为306万吨,茶叶消费的副产物茶渣也十分巨大。

【提问】在生活中,茶渣一般是如何处理的?可能会引起什么问题?

【再问】能否变渣为宝,实现茶渣的一些妙用?

【资料卡6】茶渣在生活中的用途:造纸、花肥、制成茶渣生物炭。

【提问】茶炭燃烧时有明显茶香,且燃烧时间更长久。请同学们尝试写出茶炭燃烧的化学方程式。

【讲解】合理利用茶炭可减少每年因木炭市场需要而引起的树木砍伐。少砍伐的树木可通过光合作用进一步消耗二氧化碳助力碳中和。

【提问】茶炭内部为疏松多孔的结构,类似于我们已经学习过的哪种物质?

【追问】你觉得茶炭还有何性质和用途?

设计意图:通过对茶渣变渣为宝的处理方式,在渗透环保意识的过程中渗透物质的构性观,能从物质的结构出发推测物质的性质和用途。

环节四:除垢

【展示】长期使用的茶壶。

【提问】你发现了什么问题?

【追问】有何方法清除茶垢?

【资料卡7】气泡除垢法及除垢剂的主要成分是过碳酸钠。

【提问】你觉得这款茶垢清洁剂产生的可能是什么气体?

【追问】你猜测的依据是什么?

【提问】你能否设计一套发生和收集装置,制取一定量的气体,以便后续进行检验?

【提问】你设计这款发生装置的依据是什么?

【追问】能介绍一下你设计的这款发生装置的特点吗?

【提问】选择这样的收集装置的原因是什么?

【提问】若现在我们已经制取到了一定量的氣体,且产生的气体中有氧气,如何检验?

【追问】利用的是氧气什么性质?

【提问】若产生的气体中有二氧化碳,如何检验?

【演示实验】过碳酸钠加水。

【提问】该反应释放气体非常地缓慢,有何方法解决这个问题?

【学生实验2】

实验目的:检验除垢剂遇水产生的气体成分。

实验仪器:试管、酒精灯、烧杯、单孔塞、导管。

实验用品:棉花、小木条。

实验药品:除垢剂、水、澄清石灰水。

实验现象:木条复燃、澄清石灰水无明显现象。

实验结论:产生的气体中有氧气。

【资料卡8】过碳酸钠溶于水会形成碳酸钠和过氧化氢两种物质。

【提问】结合资料你能写出产生氧气的化学方程式吗?

【提问】茶垢中常含有碳酸钙等物质,你觉得还可以利用什么物质除去茶垢?

【讲解】家庭中稀盐酸并不常见,且酸性较强、具有一定腐蚀性,常利用性质相似的柠檬酸代替。

【提问】若从减少二氧化碳排放的角度出发,你觉得哪种方式更合适?

设计意图:初步构建实验室制备气体的模型,逐步走向基于模型认知的应用模型,旨在培养学生的高阶思维能力。在探索除垢剂遇水产生气体的成分实验过程中,强化对科学探究的一般过程的理解。最后通过两种除垢剂原理的比较,选择合适的除垢剂,再次回归到碳中和的主题上,将情境一贯到底。

【总结】今天我们从种茶、泡茶、用渣、除垢四个环节出发,复习了部分身边常见物质的性质,归纳了实验室制备气体的一般思路和方法,体会到化学是一门研究物质的性质和变化、组成和结构、用途和制法的学科,同时也深刻地感受到茶在实现碳中和目标中的重要价值。希望今后同学们能学以致用,以用促学,为碳中和贡献自己的一份力量。

设计意图:将本节课的核心知识进行总结深化,帮助学生形成清晰的知识脉络体系,同时对主旨进行升华,贯彻学以致用的思想。

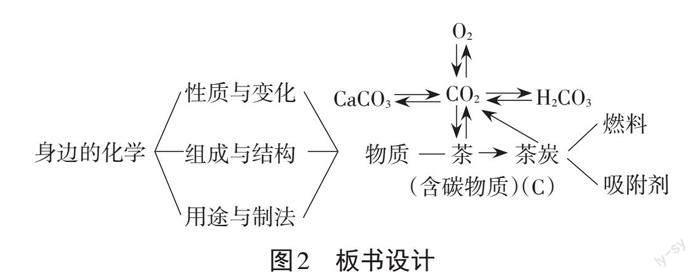

三、教学板书设计

板书是课堂教学的组成部分,是教师对于学科知识理解的重要呈现方式,也是帮助学生建构知识体系的重要手段。本节课的板书设计如图2所示。

四、教学总结与反思

1.发展高阶思维,促进素养落地

高阶思维形成于将知识输出转化为问题解决方案,从而倒逼大脑对知识或信息进行深度加工的过程。[3]因此,学生的学习模式应当是学知、用知、增慧这样一个逐步深入的过程,且用知是发展高阶思维的关键所在。若仅停留在学的层面上,未历经用知、反思、内化等环节,则无法形成素养。因此,整节课以问题的解决为载体,引导学生将知识转化为问题的解决方案输出,激活知识,强化思维;同时将许多封闭性问题转化成开放性问题,给予学生开放性思考空间,并能紧跟学生的思维,及时给予点拨,推动学生向前进阶。

2.精选适宜情境,唤起情感共鸣

情境搭建是情境授课的重点,搭建的情境类型与品质直接决定着情境授课的过程与效果。[4]地域文化贴近学生的生活,是不可替代的课程资源。[5]以地域文化为情境进行教学有以下几点好处:一是有利于文化的传承,了解自己的家乡,热爱自己的家乡,能激发学生的文化自豪感,同时厚植爱国主义情怀,让教育更有人情味;二是有利于拉近学生和学习的距离,在熟悉的情境中展开知识的应用和迁移,可以达到快速进入有效学习的状态,让教学减少距离感。

3.反复推敲实验,减少操作障碍

本节课的学生实验1和学生实验2在课前均进行了大量的测试和改进。

关于实验1:测量加热前后井水的TDS

问题发现:沪教版课本49页利用肥皂水检验软水和硬水时,是采用氯化钙溶液作为硬水进行实验的,所以最开始该实验中使用的“井水”为氯化钙溶液模拟,在进行实验测试的过程中发现了两个问题:①多次实验发现氯化钙溶液加热后的TDS数值明显变大,和理论的硬水软化相违背;②学生取水量较大,加热至沸及冷却至室温耗时过长,课堂进度难以把控。

基于问题①的改进措施:由于井水中的钙镁离子多以碳酸氢钙和碳酸氢镁的形式存在,所以将原本的氯化钙溶液换为碳酸氢钙溶液。

基于问题②的改进措施:该实验目的是渗透定量的研究思想,不宜耗时过长,所以教师提前在小试管内装好“井水”,严格控制加热的液体量。为了让加热后的液体尽快冷却,需要倒入其他容器降温,若倒入烧杯则液体量过少无法浸没探头,所以改用倒入多孔隔板内冷却,口径小,液柱高。

关于实验2:探究茶垢清洁剂产生的气体

问题发现:茶垢清洁剂内多添加活性发泡剂等物质,在加热的过程中常产生大量泡沫,对利用带火星小木条检验是否含有氧气时存在较大干扰,且泡沫完全溢出后,由于试管内此时水蒸气含量较大,带火星木条也无法复燃,实验多以失败告终。

改进措施:受高锰酸钾制氧气时在管口塞棉花的启发,该实验也在管口塞一团棉花,目的在于避免泡沫外溢,同时吸收一定量的水蒸气。鉴于棉花是一种易燃物质,为防止学生实验时引燃棉花,所以在试管上画上一条黑线,明确告知棉花务必塞到黑线以下。具体如图3所示。

参考文献

[1]郑长龙.大概念的内涵解析及大概念教学设计与实施策略[J].化学教育(中英文),2022,43(13):6-12.

[2]刘徽“. 大概念”视角下的单元整体教学构型:兼论素养导向的课堂变革[J].教育研究,2020(6):64-77.

[3]王红,黎燕,张倩.发展高阶思维要培养学生输出转化能力[J].人民教育,2022(Z3):95-97.

[4]陈龙兵.新课程背景下初中物理情境教学的思考[J].中学课程辅导(教师通讯),2020(20):32-33.

[5]杜秀锦.地域文化融入生物学教学的实践探索[J].现代教学,2022(19):61-62.