为了心中那抹圣洁竹绿

付金琪

一纸调令又开始了新工作的旅程。

换办公室对我来说是习以为常的事了。掐指一算这是我第十三次调换办公室,望着几个打好包的纸箱,我心中有莫名的感动。抬头习惯性地看去窗前那盆陪伴我多年的绿竹,再三叮嘱大家搬运竹一定小心,每一片绿叶对我来说都是宝贝。

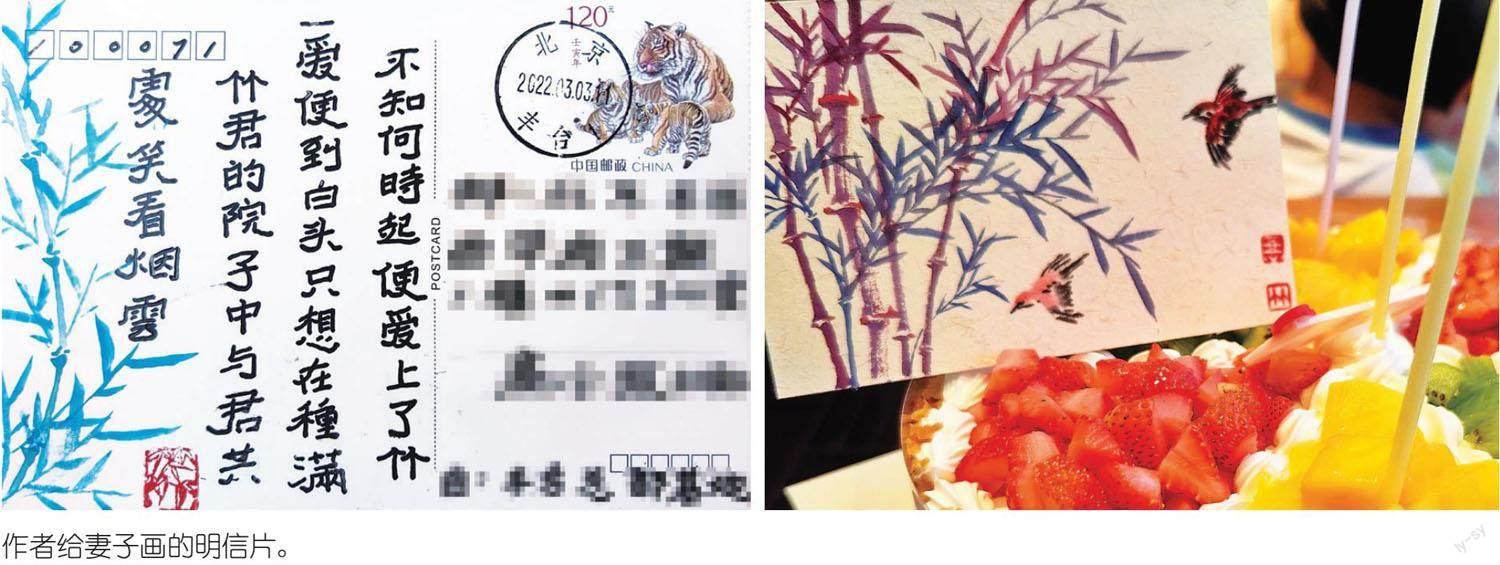

记得去年妻的生日,我给她画了一张的明信片,几杆翠竹中间两只麻雀快活地飞翔,很是可爱。明信片背面是我用心写的一段话:“不知何时起便爱上了竹,一爱便到白头,只想在今后的日子里,与你在种满竹子的庭院中,一起坐看云起云落。爱你的竹。”那天,我特地去邮局盖了当天的邮戳,因怕丢,没敢实地邮。晚上妻吹完蜡烛,许完愿,我拿出我的最“廉价”的原创礼物时,妻看到后竟少有的喜欢和激动。在饭店吃完饭回到家,妻第一件事将明信片小心翼翼地用纸包好,放到她的首饰盒中,一再要求每次她过生日都要一张画满绿竹的明信片。夜晚,在床头灯下看书的我一回身,看到妻手中攥着那张画满翠竹的明信片睡着了,脸上露出幸福的笑意,然而,她已不再光润的眼角在台灯的照射下却闪出来细碎的泪花。

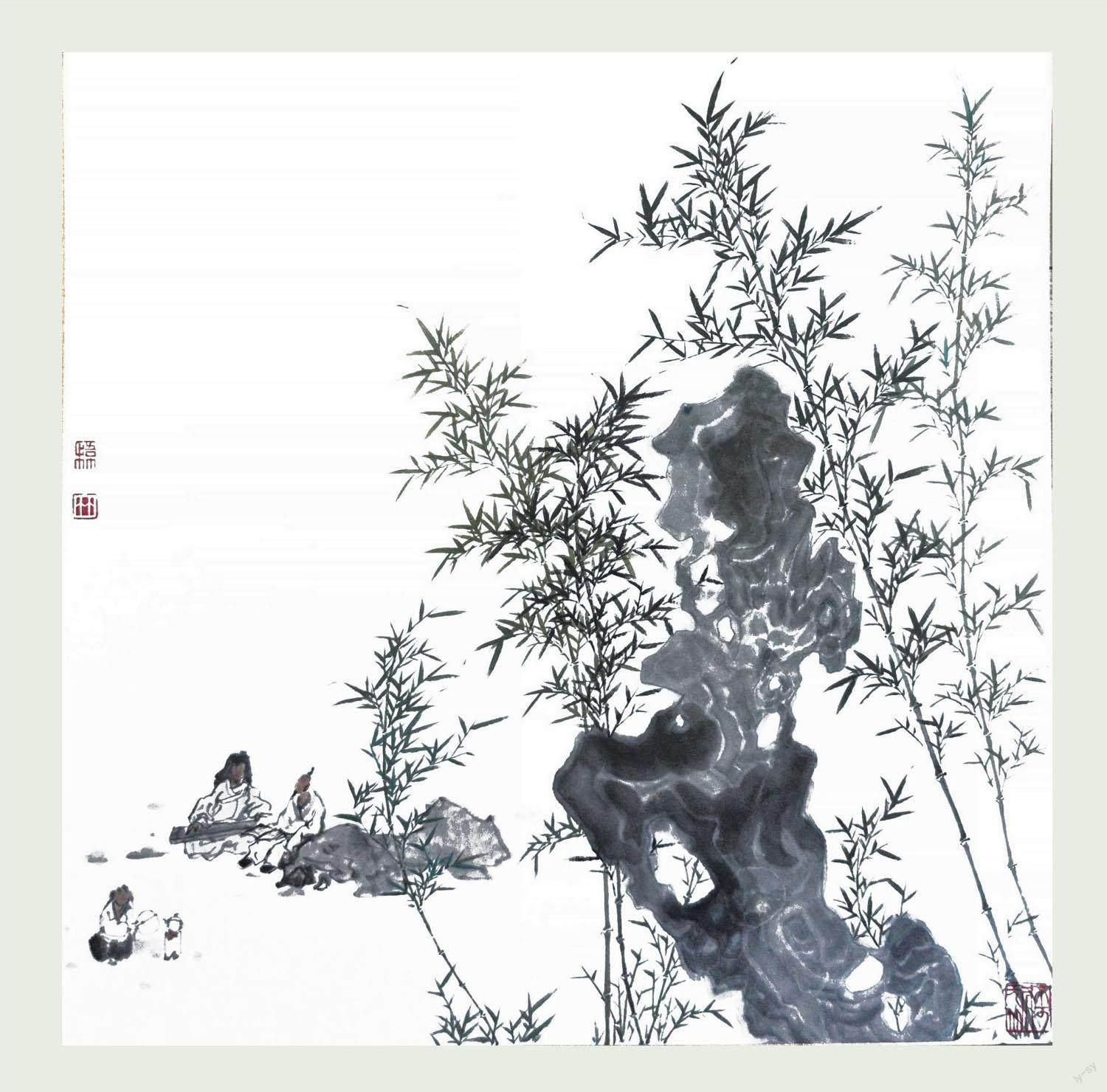

说到我喜欢竹,熟悉我的人都知道,我的微信名是“悟竹”,从始至终没有改变。种竹、画竹、照竹、藏竹画、读竹诗,是我除了工作时间以外的唯一痴迷爱好了。

说到画竹,我也记不清从哪年起开始的了,现在已是行业内小有名气的画竹“高手”。但我清楚地记得,我的绘画启蒙是临摹妈妈绣在书包上、门帘上的熊猫翠竹开始的。上世纪七、八十年代,北方大多数家里会挂一面门帘。传说门帘是王昭君出塞时向汉武帝要的嫁妆之一,后人效仿,相沿成俗。结婚日,新郎新娘进洞房后,新娘的弟弟拿出一条门帘挂在新房的门上。门帘多是红色,帘上多绣鸳鸯等吉祥图案,挂上帘后,男方用红纸包钱送给新娘的弟弟,称送喜钱。1987年我姐结婚,挂门帘非我莫属的,那是我儿时得到的最大的一个红包了,十元钱。在那时代也算发了个小财了。

那个年代,家家都不富裕,能自己做的东西定是自己动手的。家里的门帘、沙发罩、电视机罩、洗衣机罩等全是出自我老妈之手。妈妈出生在河北古都正定,也许是千年古都的文脉给了妈妈艺术传承,没有念过几年书的妈妈居然能绣出金玉满堂、荷花鸳鸯、熊猫竹子等精美的图案。现在我们老同学聚会,当时去过我家玩耍的同学还记得老妈的手艺。那个时代家里孩子多,我家兄弟姐妹四人,仅凭老爸一个人的工资是养活不了的,为这,随老爸从农村老家来到北方工业城市唐山的老妈不得不四处打工。老爸因工作原因,一年大部分时间在外地,一年中难得回家几次,除了大哥已下乡,我们哥仨全凭老妈拉扯。老妈在铁路上扛过垫路轨用的枕木、食堂做过面点工、在街道的企业纸箱厂干过记件工。每天晚上在照顾我们哥仨吃完饭,写完作业,洗漱完上炕睡着后,妈妈经常在昏暗的灯光下给我们缝补衣服上的口子,也经常会将街道工厂的小加工件拿家里加工。

半夜醒来,我总会看到妈妈因营养不良蜡黄的脸,在灯光的映衬下更加消瘦。妈妈一针一线地给我们缝补衣服,糊火柴盒,一边干活,一边不时回头看看,把我们哥仨伸出的胳膊腿腋进被窝。调皮的我因怕妈妈唠叨,总是眯着眼装睡,看着妈妈用粗糙的手温柔地抚摸我们的脸颊,是那样温存享受。妈妈瘦弱的身躯在灯影的笼罩下,像镀了一圈淡黄的光环,那样神圣。

第二天清晨,我在大公鸡的打鸣声中醒来,枕头边放着我的军挎书包。书包传到我已是第四个使用者,因年代太久久颜色已洗得发白。昨天我上学因迟到跳墙时把书包刮了一指长的口子,现在书包上撕裂口子处,妈妈用细致的针脚缝得基本看不出来了,更为神奇的是,为给口子遮丑,妈妈绣了两枝翠绿的竹子,而且分成层次远近,近的一枝用的是墨绿的绣线,远的一枝用淡绿色,几片绿叶深浅不一,错落交叉,在翠竹的右下角一只憨态可掬的熊猫正在卖力地啃竹叶。

我高兴得一蹦三尺高,背上书包就跑。妈妈倚在门框旁一再喊:“慢点、慢点,小心跌跟头。”因熬夜略显疲惫的脸上流露出淡淡的幸福。此后,书包上的熊猫翠竹图案就成了我的绘画启蒙临本。有一次我临的翠竹熊猫还被美术老师用作范本在全班展示,极大满足了我的自尊心和对绘画的兴趣。从那以后,一直到初中毕业我一直是班里的美术课代表,并加入到学校的美术兴趣小组,可以说妈妈是我画竹子的启蒙老师。

一生兰,半生竹。画竹是非常难的一项绘画技能,草木本无情,按其自然属性和生长成型的特点,人们倾注感情,化为忧伤喜乐,用艺术的手法塑造出“竹之君子”的形象,是朴素的,也是浪漫主义的,表达了人们对生活与理想的追求,形成了我国民族的一种美学思想。《墨竹记》(元.张退公著)云:“夫画竹者,肇自明皇,后传萧悦,因观竹影而得意,故写竹君。”宋代黄山谷云:“吴道子画竹不加丹青,已极形似。”或传说西蜀李夫人月夜映窗描竹。这是我国最早追溯的关于画竹的记载。历史上畫竹著名的还有李颇、李煜、徐熙、黄筌父子等,但从对后人的影响和竹画地位来讲,画竹首推宋代文同(字与可,四川梓潼人,曾任湖州太守,世称文湖州)。文同留下的作品不多,流传有序的应该是个位数,他最有名的一副《墨竹图》,被今人称颂为千年来画竹的天花板级作品,现收藏于台北故宫博物院。此图画低垂而倔强向上的墨竹。中锋出竿,节与节虽断而意连;小枝用笔迅疾坚挺,竹叶浓淡相间。史传文氏之竹“浓墨为面,淡墨为背”整幅作品聚散无定,疏密有致,显示了作者的深厚功底。文同与大文豪苏轼是表兄弟,又是诗文书画相知的朋友,苏轼曾说文同画竹是“诗不能尽,溢而为书,变而为画”,文同画竹又经常请苏轼题诗,世称“文画苏题”。两位文化大咖共同总结画竹经验时,又有一段精辟的见解,其中苏东坡的“胸有成竹”道出了绘画规律与自然规律的一致性。这个理论贡献,影响了后世绘画的发展,因此文同、东坡备受时人和后人的推崇。其他画竹名家如元代的吴镇、管道昇、明代的金农、夏昶、清代的郑燮、李方膺等人,无不受其影响,值得提出的是,苏轼自称画竹师同文同,他在画竹的实践中积累了可贵的经验,成就很高。苏轼画竹孤本《潇湘竹石图》为60年代邓括捐赠,现藏于中国美术馆,本人有幸曾两次目睹真容。据专家说,这张苏轼孤本价值连城。如果现身拍卖行,起拍价会超过4亿元。

竹文化是中国特有的文化,在竹子身上人们看到的是气节、风骨、虚心、谦恭,于是竹子的风姿会经常出现在历代文人的诗词歌赋中。一代文豪苏轼一生爱竹、赏竹、品竹、画竹、写竹,留下了多首咏竹佳作。其中,广为流传的一首诗是《于潜僧绿筠轩》,“可使食无肉,不可居无竹。无肉令人瘦,无竹令人俗。人瘦尚可肥。士俗不可医。旁人笑此言,似高还似痴。若对此君仍大嚼,世间哪有扬州鹤。”此诗的大意是:吃饭可以没有肉,但居处必须有竹。没肉可以瘦,没有竹人就会俗气。旁人笑我此言既清高又似疯言疯语,如果对着竹君都可以世俗,那世间还会有扬州鹤的存在吗?作者以自嘲、幽默地写出了对竹子的喜爱之情,同时传达了自己远离世俗,清高自洁的美好品行。“宁可食无肉,不可居无竹”,九百多年来已成为普天之下爱竹文人的座右铭。

如果说,东坡居士的竹诗体现了文人对“采菊东篱下,悠然见南山”气节情怀,那清代郑燮的《潍县署中画竹呈年伯包大中承括》“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县史,一枝一叶总关情”确实展示出诗人对百姓真挚而执着的人道主义情怀。全诗语言朴实,既有明智自勉之心,更含有相与为善之意,竹之清雅超拔与诗人的两袖清风的高尚节操自然相照。把诗人对百姓真挚而执着的情怀寄寓其中,是古往今来提画诗中的佳作。

多年来,竹子已融入我的身体。十二年前,我们一家搬到了现在的住处。一层有个不大的庭院,勤劳持家的爱人想在院子里种点蔬菜和她喜欢的花花草草。极少当家的我却为那抹竹绿初心不改。最终,对我了解太深的爱人还是接纳了我的倔强,买来竹苗,种了一排北方毛竹。十几年过去了,当时的一排竹苗已长成两层楼高疏密有致的“小院竹林”了。它和我们夫妻一起经历了数度的春秋冬夏。每年春天第一场雨后,我和爱人就会来到“小院竹林”看看雨后的春笋,细心地数冒出来几棵竹笋。最多一次竟冒出了十几棵。雨后春笋节节高,春笋有的粗有的细,像极了一个个娇嫩的娃娃。春日的风是经常吹的,随着风的强度竹子随势翩翩起舞,风住,它又回到自己的岗位,真应了那句“风过不折”。

“小院竹林”为喜欢摄影的我创造了得天独厚的拍摄条件,十几年来我拍摄了上万张竹子的风、雨、晴、雪图。我曾在微信群里发过一张“雪竹”作品,画面中一枝略粗的竹竿在六节处折断,断碴处已被白雪覆盖,露出几点绿色的不规则碴口,一根竹枝被雪压得已快着地,像拉满的弓,好像随时要折断,又好像要恢复与天齐。几簇竹叶上面撒满了白雪,在初晴刺眼的阳光下不时闪着绿莹莹、白晶晶的光。这张照片拍出了“雪压竹枝低、虽低不着泥”的不屈精神以及“待到红日出、依旧与天齐”的情景。

说起对竹画的痴迷程度,我一定是相当于围棋九段水平的,对历史上的画竹名画如数家珍。我也收藏了几幅自己心仪的竹画作品,其中一幅管桦的《墨竹图》的收藏经历可谓一波三折。

管桦,已故著名作家,诗人,画家,河北丰润人,小学课本里《小英雄雨来》的作者,曾任北京作家协会主席。管桦画竹,自成一派一家。他的竹子稀落成章,粗狂而明亮,文人气息浓厚,人称“管竹”,驰名画坛。管桦名气大,人品又好,所以他的竹画一幅难求,贗品也多。记得2005年7月的一天下午,我接到书承斋画廊陈师傅的电话,他告诉我刚刚有两个丰润人因家里急需钱,到画廊出售一副管桦的竹画。据卖画人讲,这张画是管桦给同学父亲画的。画要价一千元,因画廊给的价达不到他们的要求,买卖没有谈妥,两人就想走。陈师傅留了他们的联系方式,告诉我他看着是真品,希望我收下。我联系到卖家,他已经快出市区了。见面后,我在路边急忙打开画轴。画幅约是四平尺竖幅,一浓、一淡两根粗大的竹竿占据画面的右面,从右底角生出浓淡两枝竹枝,竹枝和竹叶随风势交叉向画面的左上角努力地摇曳。画面竹干粗豪,竹上似有风雨,上不见梢,下不见根,巍然耸立。画面左下角是一块顽石,笔意老辣;上面几簇兰花与竹叶上下呼应。左上角题字:思念大地之恩泽。落款是“庚辰年管桦”,名下盖有一枚阴刻管桦章。整幅画面文人气息浓厚,脱俗而清高,典型的管竹风格无疑。当我兴奋地看完画准备付钱时,卖家也许通过我的表情猜到了我的心思,竟提出一千六才卖,短短两个小时坐地涨价六百元。没办法,我得为自己的喜形于色买单,与卖家进行了几轮讨价还价,最终一千三成交。卖家说,我再晚来几分钟他就坐上公交车回家不想卖了。拿着几经周折得到的战利品,我既有得到宝贝的喜悦,又有多花三百元钱和如何向媳妇交差的“苦恼”。

为保险起见,拿到画的第一时间我找到家乡经营字画的黄老板,请他鉴别一下。黄老板是我爱好字画的领路人,我在他那里经常买几张便宜小品字画,听他讲收藏界的故事。黄老板慢条斯理地戴上老花镜,远近、上下看个遍,貌似忠厚地眯起笑眼说:“这张画仿得不错,是丰润管桦家乡一带的仿品,笔墨、气息都不错,但就是字软一点。”一听这话,我好像被迎头浇了一盆凉水,霎那间心情由幸福到懊恼。当时一千三百元相当于半个月工资,也是个不小的数字。这时黄老板又说,这张仿品一般人看不出来,要不你就放我这里,应该可以卖出去,我给你一千五百元,也不让你白忙活。我一听马上就心存感激地想把画转让给他,但又一琢磨,黄老板为什么多出二百元买一张他认定的仿品呢?这里面说不定有故事,就说:“谢谢黄兄的好意,刚买的,在我手里还没热乎,我还是留几天看看再说吧。”这以后,随着自己的书画阅历逐渐丰富,那张管桦竹也经过多位专家的掌眼,大家一致认为这张确实是一件“管竹”中的“打开门”的精品。书画店黄老板的小心机,也应了商界那句老话“无商不奸”啊。

竹子代表了中华民族的气节,应是不为过的。竹子几乎包含了华夏民族传承的所有高尚品德。凌霜傲雪,严寒独立,教会了我们如何自我坚持,战胜自我;四季常青,出泥不染,让我们懂得了洁身自好,修身正气;铁骨有节,凌云明志,告诉我们要百折不挠,虚心向上。竹子就像一位翩翩君子,不激烈,不张扬,不卑不亢。自古以来,它就用一抹翠绿,绿到沁人心脾,用一节节中空外坚的风骨,支撑着华夏民族的坚守和谦逊。所以说,看竹、赏竹、画竹,不仅仅是艺术的追求,更是人生的感悟。唐朝钱樟明的《水调歌头·咏竹》中写道:“有节骨乃坚,无心品自端。几经狂风骤雨,宁折不易弯。”这几句词诠释了竹子给我们思想的触动与人生价值的培育。

今年过年,我与妻子及好友一家驾车转了几个心仪已久的城市。在瓷都“景德镇”,我参观了景德镇陶瓷博物馆。给我留下最深印象的是景德镇“珠山八友”之一刘雨岑的一幅翠竹瓷板画。晚上,在景德镇陶瓷大师李健的工作室里,我在大师的指导下画了此生第一幅瓷画,图案当然是我心中的竹了。

我们还去了井冈山革命博物馆参观。从馆中出来,雨势渐渐小了,馆外四面环山,山上长满了翠竹,一杆杆井岗翠竹笔直地插入云霄。井岗翠竹是为革命立过功的,竹笋作过红军露营野炊的菜,竹板作过军民挑粮食、运弹药的扁担,深深的井岗竹林更是红军战士出其不意打击敌人的天然掩体。眼前一排排的翠竹象征了战争年代坚强不屈、勇敢乐观的军民。从远处看,竹林郁郁葱葱,重重叠叠,望不到头;近处看,修直挺拔,好似当年的哨兵。当地人每当说起井冈翠竹,总会自豪地说:天下竹子数不清,井岗竹子第一名。

正当我的思绪随着井冈翠竹浮想联翩时,朋友的孩子悄悄靠近我,神秘地把他肉滚滚的小手里的东西放到我的手里。我展开手掌,竟是一枚印有“井冈竹”的彩色纪念章。看来我的竹缘真是“妇孺皆知”啊!