贵州三个国家级自然保护区爬行动物分类修订及群落相似性

冉 辉,杨天友,米小其,梅 杰

(铜仁学院贵州省梵净山地区生物多样性保护与利用重点实验室,铜仁学院农林工程与规划学院,铜仁,554300)

梵净山国家级自然保护区位于贵州省东北部,1986 年批准建立,总面积38 743 hm2,海拔500.0~ 2 570.5 m,地理位置为27°49′50″—28°1′30″ N,108°45′55″—108°48′30″ E,处于云贵高原向湘西丘陵过渡带上[1]。雷公山国家级自然保护区位于贵州省东南部,2001 年批准建立,总面积47 792 hm2,海拔650.0~2 178.8 m,地理位置为26°15′—26°32′ N,108°5′—108°24′ E,是长江水系与珠江水系的分水岭[2]。佛顶山国家级自然保护区2016年批准建立[3],位于贵州省东北部,总面积15 200 hm2,海拔500.0~1 869.3 m,地理位置为27°15′34″—27°26′28″ N,107°55′45″—108°12′20″ E,处于云贵高原向湘西丘陵过渡带上[4]。

1959—1963 年,胡淑琴等[5]对贵州省两栖爬行动物进行过调查,调查地点包括梵净山和雷公山。1975—1979 年及1981—1982 年,伍律等[6]对黔北10县两栖爬行动物进行了深入调查,并结合历史文献资料于1985年出版了《贵州爬行类志》[7]。此后各保护区在建立和建设过程中的调查研究,丰富了各保护区爬行动物种类[1-2,4,8-12]。各保护区良好的自然生态环境为爬行动物物种多样性及其生存、繁衍提供了良好的条件,同时接近的地理位置和同属中亚热带山地季风气候,使3 个自然保护区具有较多相同的爬行动物物种。佛顶山处于梵净山和雷公山这两大区域之间,成为承接武陵山脉与苗岭山脉的重要生物廊道结点。由于爬行动物系统分类学的发展,许多物种的种属关系、分类地位和名称发生了变化,因此及时更新3 个自然保护区爬行动物名录,以便国内外学者了解3 个自然保护区爬行动物的物种多样性现状,对促进自然保护区爬行动物科学研究与保护具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 爬行动物物种名录

梵净山、雷公山和佛顶山3 个自然保护区爬行动物物种名录分别以魏刚等[1]、陈继军等[10]和吕敬才等[4]的研究为基础,同时补充上述学者报道之后在3个自然保护区发现的新纪录物种。

1.2 爬行动物系统分类修订

以《中国两栖、爬行动物更新名录》为分类修订依据,该名录依据新的爬行动物分类学文献,梳理并更新了截至2019 年底我国现生本土爬行动物分类变更情况,共记录爬行动物3 目35 科135 属511种[13]。同时,依据赵尔宓先生在2006 年出版的专著《中国蛇类》的观点,把“华珊瑚蛇属”的中文名修订为“中华珊瑚蛇属”[14]。

1.3 群落相似性分析

分布型主要参考《中国动物地理》[15],濒危级别参考《中国脊椎动物红色名录》[16]。分别用Jaccard指数Cs=c/(a+b-c)[17]和Sørenson 指数S=2c/(a+b)[18]计算各保护区爬行动物群落相似性,其中Cs和S分别表示群落相似性指数,c为2 个群落共有物种数,a和b分别为群落A和群落B的物种数。Cs和S数值越大,表明2个群落间物种组成的相似性越高。

2 结果

2.1 分类修订及物种多样性

按《中国两栖、爬行动物更新名录》[13]对3 个自然保护区爬行动物进行分类修订。《梵净山两栖爬行动物》记录爬行动物有2 目10 科31 属49 种[1],对28 个物种的分类地位、学名或中文名作了修订。《雷公山自然保护区爬行动物调查报告》记录爬行动物有3 目10 科33 属60 种[10],对49 个物种的分类地位、学名或中文名作了修订,同时据赵尔宓等[19]研究,将贵州原记录的台湾地蜥(Platyplacopus kuehnei)标本重新鉴定为峨眉草蜥(Takydromus intermedius),因此删除了原名录中的台湾地蜥。《贵州佛顶山两栖爬行动物》记录爬行动物有2 目13 科32 属44 种[4],将游蛇科(Colubridae)10 个物种修订为水游蛇科(Natricidae)。

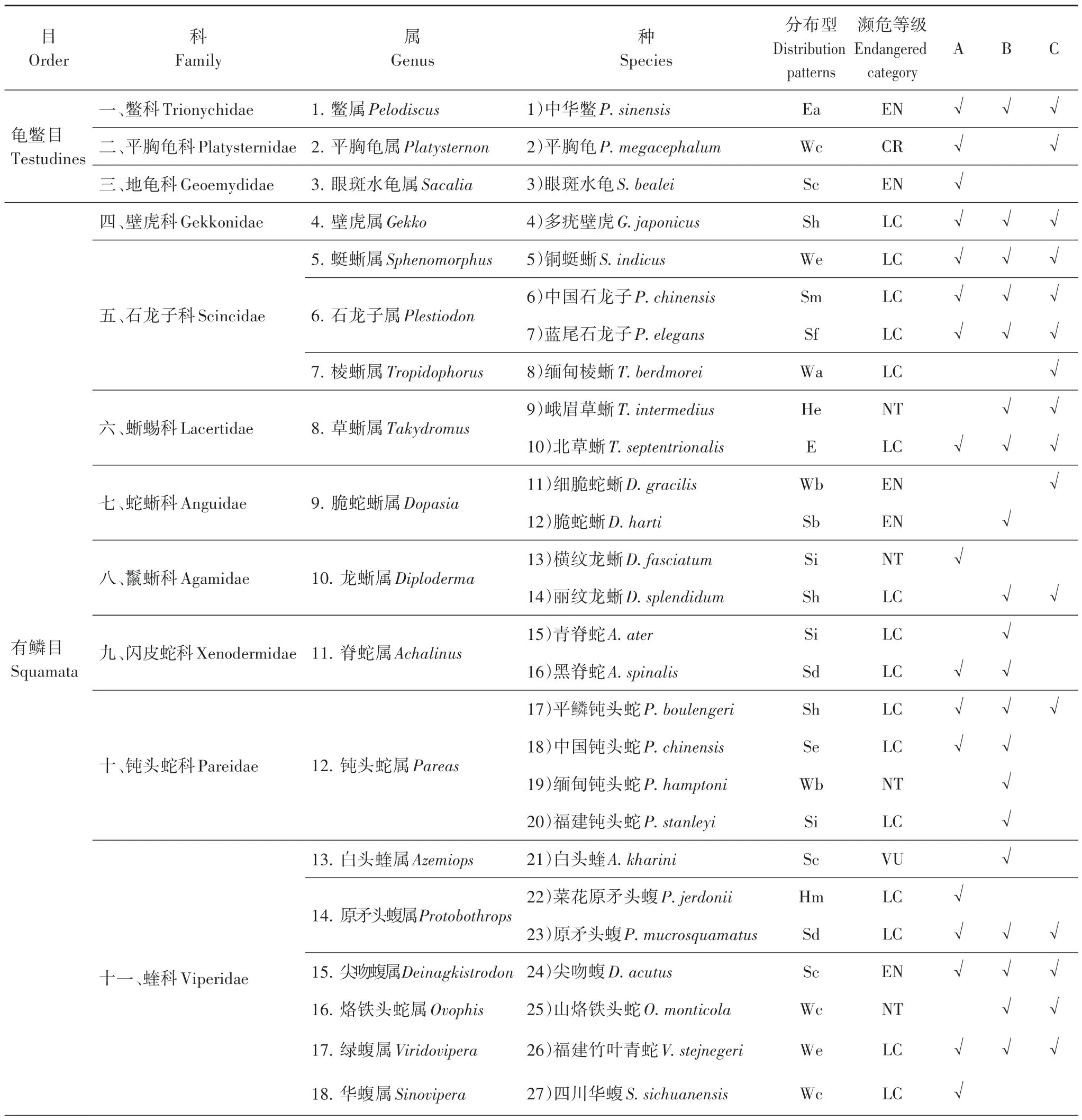

本文增补了近年来在3 个自然保护区发现的 5 个贵州省爬行动物新纪录种,其中雷公山3 种:黑带腹链蛇(Amphiesma bitaeniata)[20],本文修订为(Hebius bitaeniatus),赵氏后棱蛇(Opisthotropis zhaoermii)[21]和福建颈斑蛇(Plagiopholis styani)[22];梵净山1 种:方花蛇(Archelaphe bella)[23];佛顶山1 种:缅甸棱蜥(Tropidophorus berdmorei)[24]。修订和增补后,3个自然保护区爬行动物名录见表1。

表1 3个自然保护区爬行动物名录Tab.1 List of reptiles in the three nature reserves:Fanjing,Leigong and Foding Mts

修订及增补后,梵净山有爬行动物2 目15 科33属50 种,雷公山有2 目15 科37 属62 种,佛顶山有2目14 科33 属45 种。3 个自然保护区中雷公山爬行动物物种丰富度更高。《中国两栖、爬行动物更新名录》统计中国爬行动物共511 种[13],3 个自然保护区共有2目17科43属77种,占中国爬行动物物种数的15.07%,其中龟鳖目(Testudines)有3 科3 属3 种,有鳞目(Squamata)蜥蜴亚目(Lacertilia)有5 科7 属11种,蛇亚目(Serpentes)有9 科33 属63 种,3 个自然保护区爬行动物的主要类群是蛇类。

2.2 分布型及区系组成

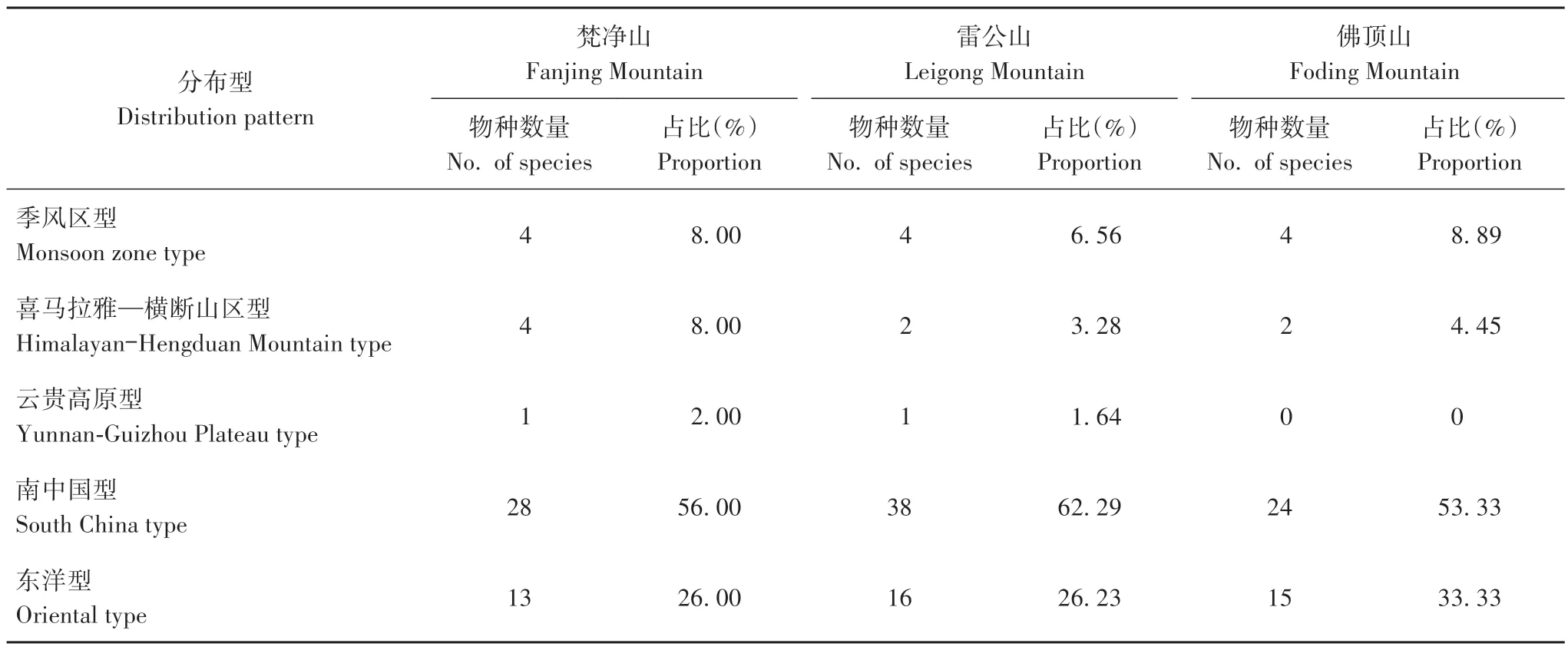

梵净山和雷公山爬行动物的分布型各有5 类,佛顶山有4类,缺乏云贵高原型(表2)。

表2 3个自然保护区爬行动物分布型Tab.2 Distribution pattern of reptiles in the three nature reserves:Fanjing,Leigong and Foding Mts

爬行动物分布型除雷公山分布的赵氏后棱蛇因数据缺乏未统计外,3个自然保护区属古北界的都仅有季风区型一种分布型,包括中华鳖(Pelodiscus si-nensis)、北草蜥(Takydromus septentrionalis)、赤链蛇(Lycodon rufozonatus)和虎斑颈槽蛇(Rhabdophis tigrinus)4种,分别占梵净山、雷公山和佛顶山爬行动物种数的8.00%、6.56%和8.89%。梵净山、雷公山属东洋界的各有4类分布型,分别有46种(占92.00%)和57种(占93.44%);佛顶山属东洋界的有3类分布型,共41 种(占91.11%)。3 个自然保护区爬行动物区系含东洋界、古北界2 种成分,但东洋界种类占绝对优势,与3 个自然保护区在中国动物地理区系的位置相一致。

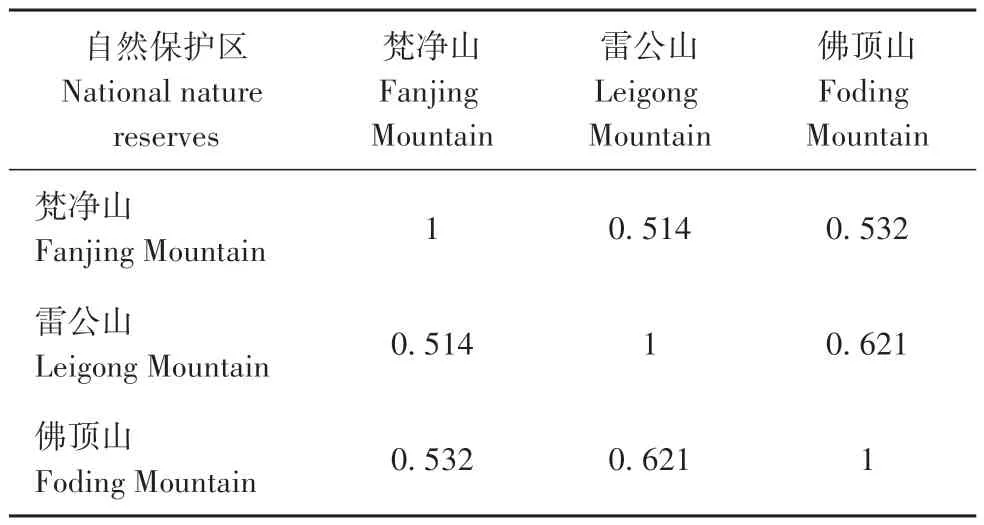

2.3 群落相似性

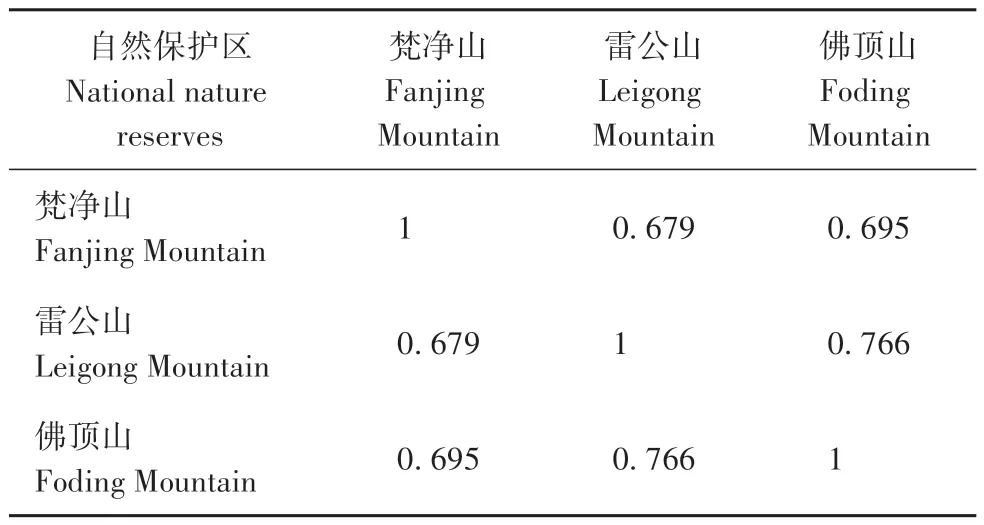

77 种爬行动物中,3 个自然保护区均分布的有32 种;在其中2 个自然保护区分布的共16 种,包括梵-雷6 种、梵-佛1 种和雷-佛9 种;仅在1 个自然保护区分布的共29 种,其中佛顶山3 种、梵净山11 种和雷公山15 种。采用Jaccard 指数和Sørenson 指数对3 个自然保护区爬行动物群落的相似性进行比较,得到一致的结果,即雷公山与佛顶山爬行动物群落的相似性最高,梵净山与佛顶山次之,梵净山与雷公山最低(表3,表4)。

表3 3个自然保护区爬行动物群落Jaccard指数Tab.3 Jaccard index of reptiles community of the three national nature reserves:Fanjing,Leigong and Foding Mts

表4 3个自然保护区爬行动物群落Sørenson指数Tab.4 Sørenson index of reptiles community of the three national nature reserves:Fanjing,Leigong and Foding Mts

2.4 物种濒危情况

根据《中国脊椎动物红色名录》[16],3 个自然保护区爬行类中被列为极危(CR)的有1 种(平胸龟Platysternon megacephalum),11 种评估为濒危(EN),10 种评估为易危(VU),7 种评估为近危(NT),47 种评估为无危(LC),赵氏后棱蛇未被评估。

3 小结

3.1 新纪录

近年来在3 个自然保护区共发现5 个贵州省爬行动物新纪录种,其中雷公山3 种,梵净山和佛顶山各1种,表明3个自然保护区爬行动物仍有一些新纪录物种有待发现。贵州省新纪录中国棱蜥(Tropidophorus sinicus)2022年在梵净山自然保护区附近的江口县亚木沟风景区被发现[25],提示除了应加强对自然保护地等关键区域爬行动物的监测工作外,同时也应该扩大调查范围,特别是自然保护地之外的邻近区域。

3.2 丰富度

从属、种分类阶元看,3个自然保护区中,雷公山爬行动物丰富度最高,梵净山次之,佛顶山最低。影响爬行动物丰富度的主要因素有自然保护区面积和森林覆盖面积、纬度和温度。一般来说,自然保护区面积和森林覆盖面积越大,适应爬行动物生存的环境越广,物种数就越多。我国爬行动物分布具有明显的纬度地带性规律,低纬度地带气温较高,物种数越多[9]。3 个自然保护区爬行动物丰富度与主要自然条件吻合。

3.3 群落相似性

3 个自然保护区爬行动物群落相似性结果反映了纬度和温度是影响爬行动物分布的关键因素之一。雷公山与佛顶山纬度较梵净山低,2个自然保护区年平均气温相近且都比梵净山高,是佛顶山与雷公山相似性指数最高的根本原因,同时还反映了佛顶山是梵净山与雷公山爬行动物分布的过渡地区。