强可持续发展框架下生态空间评价

王光耀 陈亚宁 张正勇

摘要 强可持续发展坚持自然资本的不可替代性与唯一性,保持自然资本基本持有量在代际之间的传递,通过跨期环境福利效用最大化,实现环境公平与代际公平。该研究分析了强可持续发展范式判别生态空间的维度,把生态空间识别划分为强可持续发展与弱可持续发展空间。其中,强可持续发展空间是维持该区域生态安全的关键性生态空间,需要优先保持生态系统现状不至于衰退;弱可持续发展空间是相对于关键性生态空间而言的,属于非关键性生态空间,可以在生态安全阈值内进行适度开发、适度建设。以塔里木河流域为研究案例,基于强可持续发展理念,沿袭生态服务功能和生态敏感性综合评价方法,对该流域生态空间的划定和强弱可持续格局进行了研究。研究表明,塔里木河流域敏感和极敏感区域分别占总区域面积的55. 01%和29. 23%。强可持续发展类生态空间包含底线型生态空间、危机型生态空间,二者的面积分别为305 257. 84、573 281. 16 km2,各占研究区面积的29. 28%、54. 98%。研究表明,塔里木河流域土地利用生态安全冲突等级较高,强可持续发展类生态空间的系统调节能力很差。强可持续发展类生态空间是重要生态功能空间,对其进行精准识别能够为生态保护红线划定及生态空间管治提供科学依据,基于强可持续发展范式下进行生态空间评价能够为后续各自区域的发展策略提供生态优先下的绿色发展规划思路。

关键词 强可持续发展;“两山”理论;生态空间;塔里木河流域

中图分类号 X82 文献标志码 A 文章编号 1002-2104(2023)07-0030-14 DOI:10. 12062/cpre. 20230113

可持续发展理念最早用于解释自然资源的稀缺性和环境的损害等议题时产生[1]。1992年6月,联合国在里约热内卢召开的“环境与发展大会”,通过了以可持续发展为核心的《里约环境与发展宣言》《21世纪议程》等文件,标志着可持续发展的概念和内涵进一步得到官方的认可,并得到学界的广泛探讨[2]。学者们在探讨可持续发展形式时注重人类需求与地球供应能力之间的匹配问题,由此引出“弱可持续发展”与“强可持续发展”两种类型的争论[3]。强可持续发展是第二代可持续发展观,在对弱可持续发展观反思的基础上,加入生态极限这一考查维度[4],强调关键性自然资本非减少下的综合资本增长,即意味着关键性自然资本的非零增长是生态环境安全的基础[5]。中国国土辽阔,自然资本丰富,随着经济的快速发展,生态约束不断趋紧,生态系统退化趋势依然严峻。为了扭转资源环境衰退趋势,需要在辨识和评价生态空间的基础上,对国土空间布局和生态格局进行优化。目前在区域生态空间评价中多采用遥感数据和GIS技术从生态服务功能重要性和敏感性两个方面进行辨识和评价[6-7],存在仅顾及生态单一视角现象及研究模型方法泛化等问题[8],这些问题的存在势必影响后续国土空间布局和生态格局进行优化的顺利开展。强可持续发展坚持生态优先、绿色发展的理念,秉持关键性自然资本的不可替代性,强调经济发展中和划定生态红线中考虑各地区的资源环境承载能力,可在生态空间划定中用于理论指导。目前鲜有使用强可持续发展理念进行生态空间评价的研究成果,为此该研究在对强可持续发展进行理论梳理的基础上,进一步探讨在该范式下生态空间判别的维度,并以塔里木河流域为研究范围进行案例分析。

1 文献综述与理论框架

1. 1 文献综述

随着经济社会快速发展,生态经济服务需求日益增大,生态系统服务功能退化的风险加大,生态空间判别与规划成为推动生态文明建设的基础性工作[9]。在可持续发展理念下,生态文明建设基本要求是维持生态系统服务功能的可持续性供给,人们对生态系统服务需求的增加客观要求加大基于生态系统的景观异质性、生态安全格局分析基础上的生态空间的判别,并在明确国土空间“三区三线”基础上,进一步转变国土空间开发模式与保护范式。目前关于生态空间的研究集中在生态空间服务[10]、生态空间评价[11-13]、生态空间规划[14-15]、生态空间格局优化[16-17]等议题,关于生态空间评价的研究集中在重点生态空间[18]、生态保护红线[19]、关键性生态空间[20]的范畴。这些研究一方面推进了生态环境功能辨识;另一方面,通过研判分析生态空间重要性与敏感性的关系,能在推进生态文明建设中为国土空间布局和生态格局优化提供理论支持和政策指导。可持续发展是处理经济、社会、人口与环境等各种要素之间有机协调关系的永续发展,在指导国土空间分析方面具有较强的理论指导意义。强可持续发展理念是生态空间研究的重要分析范式,尤其对于关键性生态空间的判别与优化具有较强的政策导向作用[21-22]。目前学界基于强可持续发展理念下对生态空间研究尚缺少系统性的论证与分析。该研究在阐释强可持续发展理念用于分析生态空间相关问题理论与方法的基础上,以塔里木河流域为案例,进行实证研究,通过强可持续发展视域下生态空间的研究和分析可以为生态文明的顶层设计提供理论依据和政策启示。

1. 2 理论框架

1. 2. 1 基本概念分析

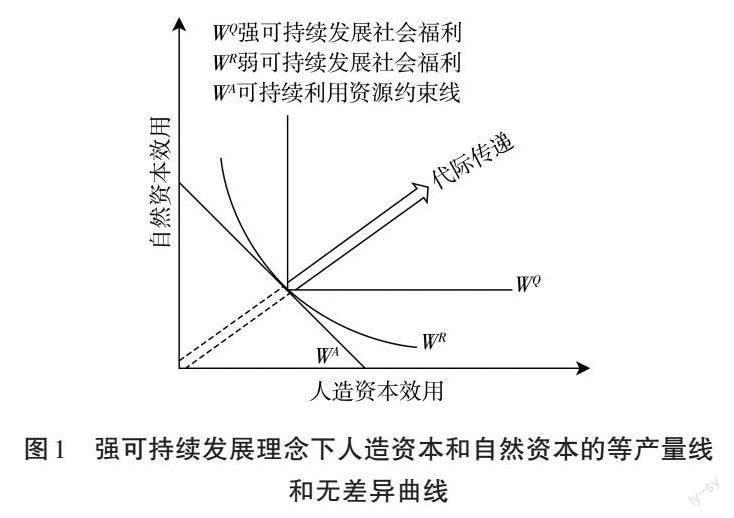

可持续发展的内涵有三个维度:一是从时间维度上看,实现自然资源在代际之间的公平分配;二是空间维度上看,实现自然资源在不同区域之间以及区域内不同群体之间的公平分配;三是从需求维度上看,需要满足人们物质需求与精神需求的能力。Pezzey[23]从人类福祉出发分析了经济可持续发展的代际公平问题:相比于当代人中的典型个体,全部后代中的典型(平均意义上的)个体能够获得更高福祉,或者实现至少相同的福祉水平。即可持续性意味着全部后代的典型个体不会发生效用水平的下降。新古典经济学认为人类福祉的分配和享用具有无差异性,即支撑人类高质量生活的各类资本,包括人造资本(制造资本、人力资本、社会资本)和自然资本具有相互替代性,从总体上保持这些资本的动态平衡即可实现代际公平,这是弱可持续发展秉持的理论要义[3]。弱可持续发展把自然资源看成实现人类效用最大化的一种资源,这种资源可以通过多种途径实现替代,譬如通过技术的进步,人造资本可以替代自然资本,所以自然资源稀缺不会阻止经济的发展,只要保持资本存量的总值不下降,就能够实现代际公平[24]。弱可持续发展视域中的可替代性借鉴了经济学关于产品生产和消费过程中的等产量曲线和无差异曲线,如图1所示。代表弱可持续发展范式下的社会福利线,在这条曲线上,社会总体福利的获得可以通过不同的自然资本与人造资本组合获得,且自然資本与人造资本具有可替代性,二者总和保持不变即可实现弱可持续发展,衡量代际公平的标准是自然资本与人造资本的价值总和在代际传递过程中不发生减少[25]。所以弱可持续性秉持不降低资本存量(自然资本加上人造资本)的总价值的理念。总资本中的每一个组分的价值都可以降低,只要其他组分的增加价值(一般通过投资)足以使总体价值未发生变化即可。

与新古典经济学家主张不同,生态主义经济学家们主张的强可持续发展理念与专注于社会总体福祉不变不同,强调自然资本价值的不可替代性,在弱可持续发展基础上增加了对生态极限的思考,强调对自然资本的使用不能超过其再生能力[4]。Rogers等[26]、樊越[27]主张面对愈演愈烈的生态危机,强可持续发展理念应当借鉴生态中心主义的基本准则,追求人类内部以及与其他物种的生态正义。基于生态正义理念的生态主义者在分析自然生态系统与社会经济系统相互作用关系时强调自然生态系统在复杂人类经济社会系统中的基础地位,主张自然界是经济社会系统运行的支撑系统。生态系统一旦发生突然和急剧的灾难性问题,自然界原有的生态平衡将会被打破,产生破坏性,这种破坏性会损坏建立在原有平衡基础上的人类福祉赖以存在的基础条件[28]。生态经济学家们是技术悲观主义信奉者,认为持续的生态恶化不可能通过技术创新得到解决,却可以导致大的、不可预测的生态问题或者灾难,因此保持必要的生态资本存量是避免灾难的关键[5,29]。如图1所示,是强可持续发展范式下的社会福利线,在这条折线上,自然资本受到生态阈值限制,不能超过一定的限度,存在一个最大值即垂直于自然资本效用轴的线,与这条线垂直的是一条能与其最优结合的人造资本值,即与人造资本效用轴垂直的线。两条线的垂点即自然资本约束下的最大社会福利产出量。展示了强可持续发展理念下自然资本存量在代际之间的传递原则,为了可持续发展需要坚持底线思维,维持自然资本存量不变(或者增加)。这种底线思维应坚持基本的生态安全标准,为实现生态安全标准仅仅依靠价格机制和市场手段来完成是远远不够的,需要协调社会力量和政府的行政手段发挥关键作用[9]。

1. 2. 2 强弱可持续发展的基本主张

强可持续发展坚持自然资源(至少是关键性的自然资源)的不可替代性,在这一点上与弱可持续发展产生了分歧,二者之间的分歧见表1。可以看出,在研究范式上,弱可持续发展没有突出自然资本的独特作用,认为技术在经济运行中发挥着基础性作用,可以在不降低代内与代际总体环境福利的前提下,通过技术的持续创新,完成当期环境福利平衡与公平分配以及代际总资本价值的动态均衡。需要指出的是,这里的环境福利是指自然资本和人造资本共同作用对人类产生的总体价值。强可持续发展在思考生态与经济相互作用时,看到技术发展对生态系统与经济系统发展发挥不同作用:一方面,技术创新对人造资本具有巨大的推动作用,能够有力提升人造资本价值;另一方面,技术发展提升人类使用自然资本的效率,但实际生活中由于长期忽视对自然资本补偿带来一系列生态问题,从全球范围看在相当范围内造成了生态灾难的发生。基于此,强可持续发展坚持自然资本的不可替代性与唯一性,保持自然资本基本持有量在代际之间的传递,通过跨期环境福利效用值保持不变或者增加,实现环境公平与代际公平[30-31]。

1. 2. 3 “两山”理论对强可持续发展内涵的提升

习近平关于“绿水青山就是金山银山”的系列论述为新时代中国生态文明建设指明了方向和根本遵循。“两山”理论是习近平生态文明思想的理论内核和科学论断。2013年9月7日,习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲,强调“我们既要绿水青山也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山”的著名论断。绿水青山是自然资本范畴,金山银山是人造资本范畴,三句话既有所侧重又有机统一,构成了辩证统一关系,既看到了自然资本与人造资本相互协调演进的一面,也看到了人造资本对自然资本潜在或者现实的威胁的一面。“两山”理论强调自然资本的主导地位。当二者相互兼容、协调发展时,可以兼而有之,既要自然资本也要人造资本;当二者冲突时,自然资本和人造资本不可兼容性时,即人造资本的实现需要以牺牲自然资本为代价时,宁愿不要人造资本也要选择自然资本,保存自然资本的代内和代际存量。因为自然资本事关人类的长远发展,是更根本更全局的存在。从第三句可以看出,自然资本是人造资本产生的基础,本身具有巨大价值,从人类长远发展来看,保持自然资本的代际存量就是保存了代际之间传递的财富。在这里,自然生态系统不仅是一种资源,一种资本或者生产资料,更是一种我们赖以生存发展的生态资产。强调了“绿水青山”的自然资本的生产要素转化成“金山银山”资产的现实可能性。

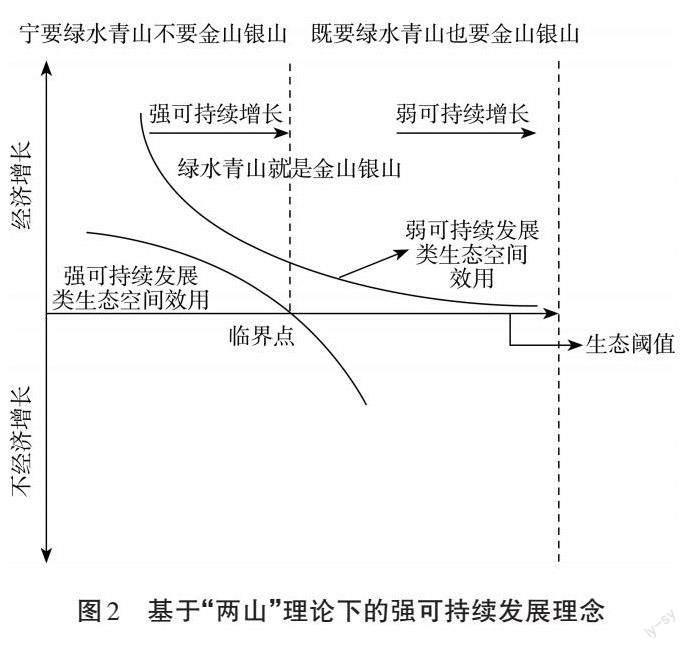

图2展示了基于“两山”理论下强可持续发展理念。在“两山”理论下,强可持续发展理念得到进一步提升。图中“两山”理论在强调生态阈值的基础上,肯定了“强”“弱”可持续发展的各自合理内核,并对两种发展类型进行区分,区分点就是图中的临界点。临界点左边是以关键性自然资本为主的生态空间,右边是以非关键性自然资本为主的生态空间,这里的关键性自然资本是指生态脆弱、极易突破环境容量或生态阈值的自然资本。对于这部分自然资本使用要坚持强可持续发展的理念,一旦超过临界点就会产生不经济增长,所以要秉持宁要绿水青山、不要金山银山的发展策略;对于环境承载力较高的非关键性自然资本可以秉持弱可持续发展理念,发挥科技创新能力,提升自然资本使用效率,在合理的自然资本消耗量中提高社会福利产出。所以,秉持既要绿水青山也要金山银山的发展策略,两种发展理念合力发挥各自优势,最终实现绿水青山就是金山银山的目标。“ 两山”理论既坚持了强可持续发展理念关于自然资本保有量不能减少的底线思维,也吸收了弱可持续发展理念关于自然资本与人造资本在一定机制下具有等价值性的转化思维,并在此基础上,提出人类行为抉择的价值判断依据,为新时代生态文明建设发展提供了原则遵循,也为生态空间的识别与规划提供了研判标准。

1. 2. 4 强可持续发展分析框架在生态空间分析中的应用

强可持续认为自然资本是人造资本得以发展的基础,自然资本和人造资本是不能够完全替代的,尤其是一些关键自然资本的功能是不能被人造资本所替代的,两者更多的是一种互补而不是完全替代的关系。因此,实现可持续就要求自然资本,尤其是关键自然资本的不减少,对关键性自然资本的使用需要在生态阈值内使用,关键性自然资本非减少的综合资本增长才是强可持续的发展[5,32,37-39]。强可持续发展并不完全排斥自然资本与人造资本的互补与替代关系,关键是看在地球物理极限内还是在地球物理极限外分析这个问题。强可持续发展观点认为,在地球物理极限内自然资本具有一定的可替代性,超过阈值肯定没有可替代性[5,32,36]。自然资本可不可以替代的閾值是个有弹性的区域,而不是一个刚性的边界线[36]。基于强可持续发展范式划分生态空间时,强调了关键性自然资本的不可损失性。所以把“关键性自然资本”,作为划分生态空间不同属性标准的依据。这里的关键性自然资本是生态红线和绝对脱钩依据的不可替代性自然资本[36]。因此关键性自然资本判断标准与生态红线划分标准具有一致性。

放在生态空间识别中关键性自然资本对应于关键性生态空间,即关键性生态空间是生态红线区的关键区域[40]。生态环境部、国家发改委联合发布的《生态保护红线划定指南》(环办生态[2017]48号)[41]明确提出,在资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价的基础上,按生态系统服务功能重要性、生态环境敏感性识别生态保护红线范围。参考学界研究成果[6-7,11,42],把生态红线区域内关键性生态空间定义为生态空间中对维系区域生态安全格局、保障社会经济可持续发展具有支撑作用的基础性关键区域。该研究使用关键性生态空间界定强可持续发展类生态空间,把非关键性生态空间界定为弱可持续发展类生态空间。参考生态红线的界定以及学界已有成果,该研究把基于关键性生态空间界定的强可持续发展类生态空间内容涵盖底线型生态空间与危机型生态空间,衡量指标分别为极重要区和极敏感区、重要区和敏感区两个类别[6-7,11,42]。

生态空间的可再生性与脆弱性决定了对生态空间的判别要坚持强可持续发展范式。在生态空间的评判中,在强可持续发展框架下,可以一定程度上坚持弱可持续发展的理念,对于相对不敏感、不脆弱的生态空间,进行适度利用和开发,通过人类行为介入提高生态空间的利用效率,提升这部分生态空间产生环境福利的使用效率。在政策决策上既要绿水青山又要金山银山,发挥人的主观能动性,在绿水青山可再生的生态阈值内,提高绿水青山的自然资本转化为金山银山人造资本的效率,增加人造资本与自然资本整体效用的提升,实现代内环境福利的提升,进而促进人类福利在分配上的环境公平[43]。

生态空间是以提供生态服务或者生态产品为主体的生态功能区,学界主要以生态服务功能重要性和生态敏感性作为生态空间判别与评价的维度。如图3所示,基于强可持续发展理念,根据生态系统服务功能重要性和生态敏感性等级进行叠加分析,计算出生态空间综合指数。生态空间综合指数是可持续发展政策抉择的基础,具有生态保护重要程度的等级,分别是极重要和极敏感区、重要和敏感区、较重要和中度敏感区、较次要和轻度敏感区以及次重要和不敏感区,并进一步依据强可持续发展分析框架,把生态空间识别划分为强可持续发展类与弱可持续发展类生态空间。其中,强可持续发展类生态空间是维持该区域生态安全的关键性生态空间,需要优先保持生态系统现状不至于衰退。这些区域处于生态极其重要和极其敏感区域或者重要与敏感区,属于底线型空间与危机型生态空间,在人类行为上需要重点保持其生态资本的现有存量。在政策选择上,当出现生态资本与人造资本冲突时,坚持宁要绿水青山不要金山银山的底线原则。弱可持续发展空间是相对于关键性生态空间而言的,属于非关键性生态空间,这部分生态空间具有一定的弹性和韧性,在经济生态系统中属于缓冲型生态空间与宜开发型生态空间,因为具有相对较高的生态承载力属于重要性与敏感性相对较低的生态空间,可以在生态安全阈值内进行适度开发,适度建设。可以秉持既要绿水青山也要金山银山政策导向,通过政策推进,技术创新等方式实现绿水青山向金山银山的转化。

参考谢花林等[6]、田浩等[7]、潘方杰[8],该研究对相关概念做如下界定:底线型生态空间是维持现有生态系统功能最基本、不可突破的最低限度或临界区域,一旦破坏会导致生态系统功能不可恢复的极严重后果。它在生态环境中发挥着极为重要的生态服务功能,同时也是区域生态系统中极为敏感脆弱的部分。危机型生态空间是其本身较为敏感或具备重要生态服务功能的空间,若受到过多的人为干预,则容易导致生态系统功能的失调。危机型生态功能空间包括生态功能高度重要和生态环境高度敏感区。缓冲型生态空间环境承载力较好,在干旱区生态环境脆弱、宜开发型生态空间较少的情况下,可作为相对高效的土地利用空间。缓冲型生态功能空间包括生态功能较重要和生态环境中度敏感区。宜开发型生态功能空间包括生态功能较次要区和次要区和生态环境轻度敏感区和不敏感区。

2 可持续发展类别在生态空间判别时的使用方法

2. 1 方法与模型

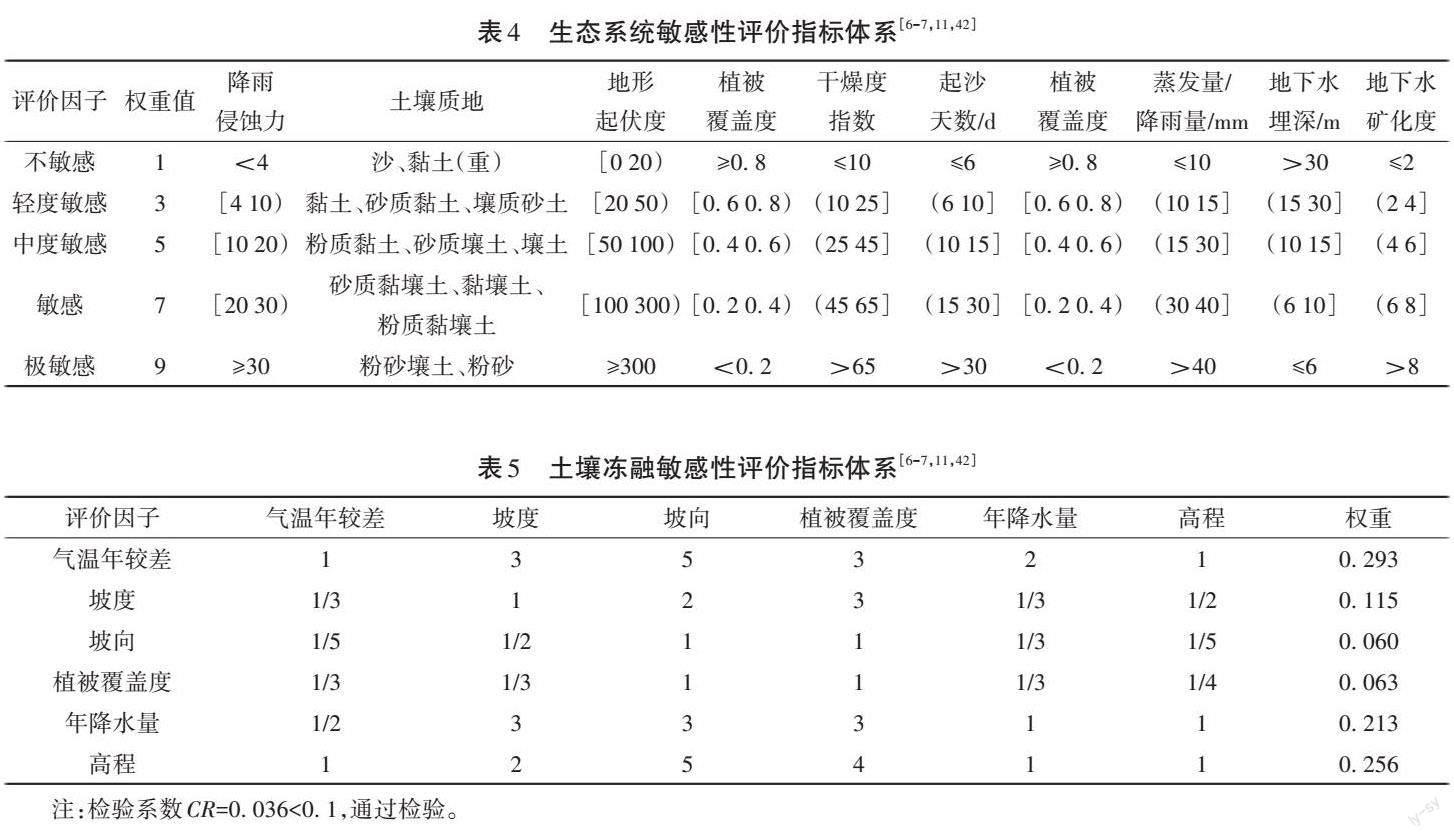

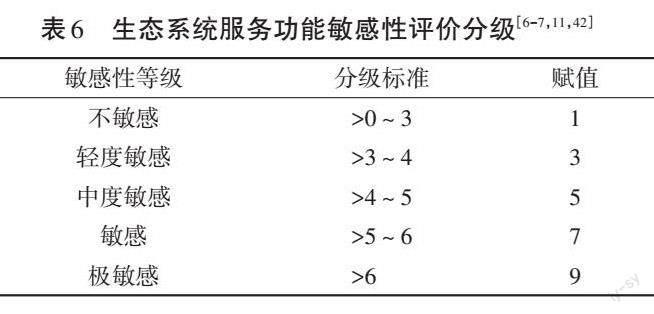

该研究基于强可持续发展理论对生态空间进行判别研究,研究案例是塔里木河流域。在强可持续发展视域下,生态空间类别分为强可持续发展类生态空间和弱可持续发展类生态空间。根据图3展示,把二级指标体系分为生态系统服务功能重要性和生态系统敏感性两大类,其涵盖的三级指标包含的要素见表2。参考已有的测算方法和研究成果[7,41],表2—表6把各指标要素及其计算方法以及基于强可持续发展理念下生态空间辨识方法作了阐述,并分析了其具体含义。

将冻融敏感性的计算结果进行分级赋值:0~0. 13赋值为1;>0. 13~0. 25 赋值为3;>0. 25~0. 40 赋值为5;>0. 40~0. 55赋值为7;大于0. 55赋值为9。

2. 2 研究区概况与数据来源

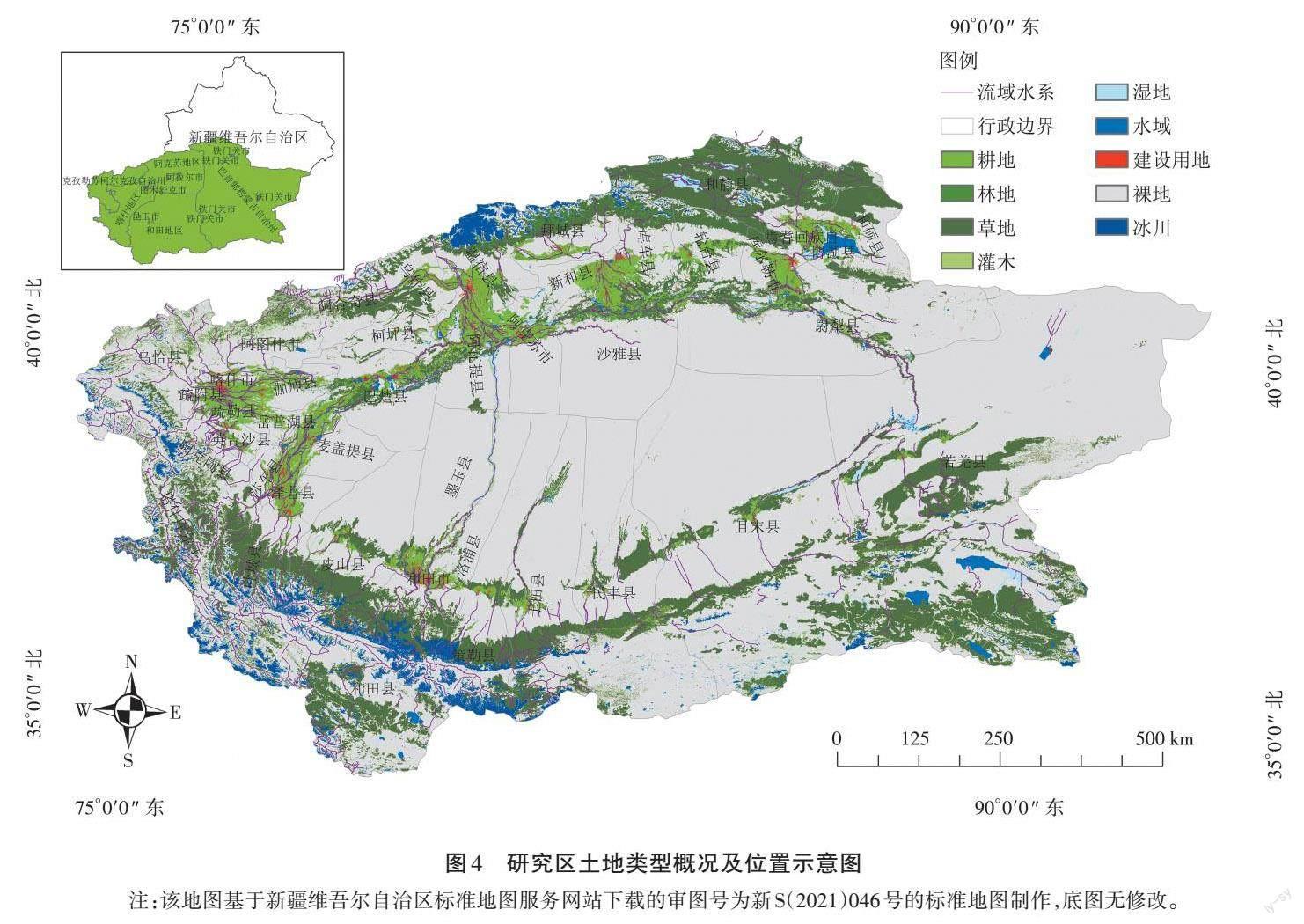

塔里木河流域包括向心聚流的九大水系和塔里木河干流、塔克拉玛干沙漠及东部荒漠区,如图4所示。塔里木河流域是一个封闭的内陆水循环和水平衡相对独立的水文区域,具有高原山区、山前平原和沙漠區复杂多样的地貌特征。其地势总体趋势为南高北低、西高东低;高山带除东部海拔在3 000 m和2 000 m外,其他各山系的海拔均在4 000 m以上,5 000 m以上的山峰常年积雪,是流域主要的补给水源。流域内土地资源、光热资源和石油天然气资源十分丰富,流域地处内陆,气候干旱,降雨稀少,蒸发强烈,水资源匮乏,生态环境脆弱。目前,在塔里木河流域九大水系中,与塔里木河干流保持有地表水力联系的仅有阿克苏河、和田河以及叶尔羌河,此外,开都河-孔雀河流域在孔雀河下游通过库塔干渠与塔里木河干流下游连接在一起,由此形成了塔里木河“四源一干”的格局。“四源一干”是新疆地区最重要的水源之一,是保障塔里木河流域绿洲经济、自然生态和各族人民生活的生命线,被誉为“生命之河”[44-45]。

该研究为提高研究的精确度以及判断的科学性,以2020年数据为准,采用以下数据,包括:植被指数(NDVI)数据、净初级生产力(NPP)数据、土地利用数据、气象数据、水文数据、土壤数据、数字高程模型(DEM)数据、矢量数据基于SPOT/VEGETATION以及MODIS等卫星遥感影像采用最大值合成法得到的NDVI数据,以NDVI数据为基础,利用光能利用率模型GLM_PEM计算获取净初级生产力,使用分辨率30 的全球地理信息公共产品Globe‑Land30将研究区土地利用/覆被类型分为9类(图4)。

3 研究结果与评价

3. 1 研究区生态系统服务功能重要性评价

塔里木河流域生态系统服务功能重要性评级以次要区域为主,占比为87. 97%,如图5所示,主要分布在塔克拉玛干沙漠腹地;重要和极重要的区域总共占比为1. 37%,占比较少,主要零星分布在塔河流域干流和天山山脉南坡部分区域。该区域生态服务功能较弱,生态系统整体较为脆弱,生态系统服务的产出能力较低,自然资本的存量处于低水平均衡的状态。

水源涵养功能是生态系统服务功能的重要组成部分,是区域水资源的可持续利用的关键因素。塔里木河流域生态类型多样,由于独特的地理环境以及不合理开发问题在一定程度上得到遏制,区域内地下水位下降趋势明显得到缓解。塔里木河流域“四源一干”承载着流域水资源总量56. 7%,目前流域内存在不同程度的超載现象,使得水资源供需平衡存在较大矛盾。开都河-孔雀河(含博斯腾湖)、阿克苏河、叶尔羌河、和田河四条河流上游的水源涵养林是流域重要的水源补给区,维系着塔里木河干流生态、经济的发展和生态的安全,因此水涵养功能评价重要以上的区域主要集中在这些河流的上游区域[44-45]。但是面积占比较小,仅为2. 14%,这些区域也是保护生物多样性的核心区。

研究区生物多样性次重要区域面积占比为94. 10%,说明流域内生物多样性整体水平不高。近年来,随着塔河流域生态治理工程逐步发挥作用,流域内生态用水补给保障到位,有效地遏制了生物多样性衰退趋势,流域内植被类型处于相对稳定状态。如图5所示,研究区内水土保持次重要等级区域占比为89. 71%,说明研究区域水土保持较为脆弱。近年来,水土资源开发与环境综合治理并行,局部地区出现水分条件失调情况,尤其是中下游地区,水土保持尤为不易,需要进一步加大生态保护与治理力度,进一步提升沿岸荒漠林的水土保持能力。

3. 2 研究区生态系统敏感性评价

塔里木河流域敏感性随着地形地貌的不同具有一定的差异性,如图6所示。从综合性敏感区来看敏感和极敏感的区域分别占总区域面积的55. 01%和29. 23%,占区域的绝大部分面积。其中叶尔羌河、和田河、开都河-孔雀河与干流都在沙漠区或沙漠边缘蜿蜒穿行。干旱和风沙是这些区域的主要灾害,土地沙漠化是这些地区干旱、风沙侵害的后果之一。流域内面临极为严重的土地沙漠化问题,其中中度敏感的土地面积占总面积的17. 42%,敏感的土地面积占总面积的61. 65%,极敏感的土地占总面积的13. 20%,塔河流域干流上下河道的土地沙化具有较强的异质性。塔里木河流域水土流失中度敏感以上区域占总体面积的25. 34%,水土流失较为严重。水土流失的类型以水力侵蚀和风力侵蚀为主,对整个流域的影响较大,波及范围较广,此外还有人力侵蚀、冻融侵蚀和重力侵蚀等。冻融作用使岩石遭受破坏,松散沉积物受到扰动与再分选,从而形成各种冻土地貌。土壤冻融发生在研究区的冰川作用区、高山区等区域,敏感和极敏感的区域占研究区的15. 22%和2. 74%,其分布涉及研究区部分天山山脉和昆仑山山脉。塔里木河流域盐渍化程度中轻度敏感区域占比35. 18%,其次为盐渍化敏感的区域占比29. 53%,中度敏感和极敏感的占比分别为18. 36%、12. 36%,可以看出该流域盐渍化程度较高。作为一个干旱区的内陆河流域,外泄条件不畅,上游途经的地区多为盐源覆盖区,在流域内形成土壤积盐,加上经济社会的发展和灌排不配套等原因,造成流域内土壤的次生盐碱化现象。

3. 3 基于强可持续发展类生态空间判别分析

生态空间可持续发展强弱的判定本质上是由景观或者生态系统在特定生态尺度上对于干扰的敏感性强弱与恢复力的大小决定的。塔河流域受自然及人为因素影响,一些地区自然资本消耗过大,又没有得到及时的补偿,生态系统处于退化状态,系统的生产力、恢复能力及调节能力受到不同程度的限制。塔河流域地域辽阔,生态空间的影响因子在不同区域不尽相同,水资源是整个流域自然资本主要组成部分,土地资源系统及植被资源系统是自然资本的重要组成部分。如图7、表7所示,强可持续发展类生态空间对应于底线型生态空间、危机型生态空间,二者的面积分别为305 257. 84、573 281. 16 km2,分别占研究区面积的29. 28%、54. 98%;弱可持续发展类生态空间对应于缓冲型生态空间和宜开发型生态空间,面积分别为112 845. 80、51 322. 16 km2,分别占研究区面积的10. 82%、4. 92%。可以看出,该流域生态系统整体处于脆弱性状态。大部分是风沙盐碱区,自然资本(水资源、土地资源和生物资源)与社会经济系统存在不同程度的不匹配、不协调的地方,在自然的扰动与人为行动的长期干扰下,区域内降雨稀少,风沙频繁,植被单一,生态系统对外界的干扰反应敏感,很容易造成区域内生物多样性减少、生态空间生产力下降等现象。为了遏制生态空间可能的退化,需要减少甚至杜绝人为的干扰,即作为强可持续发展类生态空间,在环境与发展经济产生冲突时,宁要绿水青山,不要金山银山。

塔里木河流域上游三源流区是区域水资源可持续利用的基础,整体来看生态空间脆弱程度相对较低。阿克苏流域处于研究区的西北部,基本处于研究区西北风的上风口,受沙尘暴影响天数较少,流域植被生长较好,水资源供给充沛,整个流域生态系统结构稳定,在整个流域系统中相对抗干扰能力最高。该区域整体可以划归弱可持续发展类生态空间,可以对区域内绿洲生态系统进行适度开发。叶尔羌河流域处于布古里沙漠和塔克拉玛干沙漠之间,由山前冲积扇顶部往下河网水系发育,呈树枝状散开,水渠纵横,扇面受河流浸蚀切割而遭受破坏,形成浸蚀阶地。该区域平原降水较少,蒸发量高,经常受到春旱、夏洪等危害,整个流域生态空间脆弱性与敏感性处于中等水平。流域内兼有强可持续类生态空间与弱可持续发展类生态空间,其中流域内绿洲社会可以划归弱可持续发展类生态空间。和田河流域位于研究区的下风口,处于极干旱区,水资源较为匮乏,植被、降雨稀少,生态敏感性与脆弱性较强,大部分划归为强可持续发展类生态空间,部分人工林区域可以划归弱可持续发展发展类生态空间。开都河流域降水量较大,气温较低,地下水位较高,土壤盐渍化普遍,而孔雀河流域气温较高,大风日数较多,土壤积盐较重,天然植被破坏严重,流域下段植被退化明显。

4 讨 论

该研究论证强可持续发展理念的分析框架,并在该框架下分析生态空间的划归类别,沿袭了学界对生态空间划归的基本思路,并进一步提升到强可持续发展与弱可持续发展两个范畴,从根本上讲是把生态空间的可持续利用资源进行分类,在增加底线思维的同时,进一步明确自然资本与人类实践可以有机结合的区域,促进区域内人们的福祉的提升。塔河流域作为生态系统极为脆弱的地区,整体处于干旱温带风沙盐碱区,能够进行人造资本改造的地区集中在绿洲区域,通过人类作用与实践在荒漠和绿洲上建了人工绿洲生态系统,涵盖人工水域生态系统为支撑的耕地生态系统(农田生态系统、人工林生态系统)、人工地表类生态系统(工业用地、采矿场、交通用地、村镇和城市生态系统),这些是可供人类实践使用的生态空间。

在绿洲生态系统中,具有一定的抗干扰性和反脆弱性,塔河流域綠洲生态系统以点状连线分布在“四源一干”各流域的水量丰沛的区域。在坚持生态安全下,可以适度进行人造资本的开发。耕地和人工地类生态系统大部分分布在天山山脉南麓塔河流域上游和干流北岸各绿洲生态系统。如表8、图8所示,天然绿洲一般属于弱可持续发展类生态空间。在该类生态空间内,人工地类区域处于缓冲型生态空间和宜开发型生态空间的面积分别为1 233. 60 km2、430. 32 km2,总占比为49. 12%;耕地生态系统处于缓冲型生态空间和宜开发型生态空间的面积分别16 961. 88 km2、5 189. 20 km2,总占比为44. 11%。为扩大人造资本的使用范围,在自然绿洲的外围,水资源条件较好的区域,对荒漠生态系统进行了生态改造。使用灌溉条件发展起来人工绿洲生态系统,这部分生态空间属于强可持续发展类生态空间,需要保持自然资本的总量不变的原则下进行人造资本的改造,使部分荒漠变成绿洲,拓展人类生存和发展的生态空间。基于强可持续发展类生态空间的特征,生物多样性发展不充分,种间结构层次简单,系统的调节能力很差。在该类生态空间内,人工地类区域处于底线型生态空间和危机型生态空间的面积分别为241. 20 km2、1 482. 12 km2,总占比为50. 88%;耕地生态系统处于底线型生态空间和危机型生态空间的面积分别为3 217. 36 km2、24 842. 56 km2,总占比为55. 89%。强可持续发展类生态空间是处于生态阈值的生态系统,在这类生态空间内建立人工绿洲,是按照人的目的改变自然荒漠系统以满足人类的需要。通过人工的措施,使自然资本(水资源、土地资源、生物资源和气候资源)进行合理搭配,减少和改变对人类生存和发展不利的因素。由于本身具有的脆弱性,在人工措施下,通过兴修水利,发展用水灌溉系统,不断改变生态系统平衡,从这个意义上讲,强可持续发展类生态空间在人工措施下,存在增强生态资本总体价值的可能性。但是从强可持续发展视角看,大量的人工地类和耕地分布在底线型和危机型生态空间上,其代价是牺牲部分用于生态自我调节的自然资源,存在超过生态阈值的现实性与潜在可能性,一旦超过生态阈值就存在生态崩盘的可能性,从这个意义上讲,该流域土地利用生态安全冲突较高。对于塔里木河流域这样的干旱区来讲,水资源是自然资本转化成人造资本的重要参与资源和关键要素,流域内生态平衡的变化主要取决于水资源的变化。研究区内水资源在一定时期内具有确定的总量限制,只有打破时空对水资源的限制,才有可能突破强弱可持续发展对自然资本的限制。需要考虑水资源的时空分布特点,充分利用水利设施和灌溉条件,实现自然资本与人造资本的转化,但是这种转化是脆弱的,水资源一旦出现长期的短缺,人工绿洲即会出现衰退现象。

生态空间范围广泛,在价值衡量与利用方式方面存在较大的异质性,因此需要把生态空间中不同属性的空间区域进行划分并提出对应的保护与发展思路[8]。生态功能区划从空间上明确界定了生态保护与生态安全格局的界线,是实施区域生态分区管理、构建国家和区域生态安全格局的基础,为生态保护与建设规划、维护区域生态安全、科学构建生态安全格局的最有效途径。生态空间功能区的科学合理规划,并在规划基础上提出科学的发展对策,需要相关理论进行指导,以便更好地推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。目前学界主流的生态空间的划分多以生态作为单一视角进行规划,而基于强可持续发展范式下生态空间评价提出了生态优先下的绿色发展规划思路,并为生态功能区评价完成后的各自区域的发展策略提供方法论指导。基于强可持续发展范式下对生态空间评价的政策含义就在于此。根据强可持续发展范式及其蕴含的政策含义,该研究尝试提出以下生态功能空间保护与发展对策思路,见表9。

5 基本结论与启示

5. 1 基本结论

(1)该研究以塔里木河流域为研究案例,探索使用强可持续发展范式对生态空间进行划定,根据自然资本的脆弱程度、敏感程度、可再生能力以及代际传递难易把生态空间分为强可持续发展类生态空间和弱可持续发展类生态空间,并进一步把生态空间划分为四个主要类别,分别是底线型生态空间、危机型生态空间、缓冲型生态空间、宜开发型生态空间。其中,强可持续发展类生态空间对应于底线型生态空间、危机型生态空间,二者的面积分别为305 257. 84、573 281. 16 km2,分别占研究区面积的29. 28%、54. 98%;弱可持续发展类生态空间对应于缓冲型生态空间和宜开发型生态空间,面积分别为112 845. 80、51 322. 16 km2,分别占研究区面积的10. 82%、4. 92%。强可持续发展类生态空间是重要生态功能空间,对其进行精准识别能够为生态保护红线划定及生态空间管治提供科学依据。

(2)塔里木河流域绿洲生态系统分布在“四源一干”各流域水量丰沛的区域,具有一定的抗干扰性和反脆弱性,在坚持生态安全下,可以适度进行人造资本的开发。天然绿洲一般属于弱可持续发展类生态空间,在该类生态空间内,人工地类区域处于缓冲型生态空间和宜开发型生态空间内,其面积分别为1 233. 60、430. 32 km2,总占比为49. 12%;耕地生态系统处于缓冲型生态空间和宜开发型生态空间内,其面积分别16 961. 88、5 189. 20 km2,总占比为44. 11%。这一结论有利于指导国土空间规划优化实践,兼顾区域生态功能空间保护诉求与社会经济发展要求。

5. 2 研究启示

该研究对强可持续发展的研究范式进行分析和论证,基于强可持续发展范式进行生态空间评价的方式能够突破传统单一生态视角,更好地兼顾生态环境健康和经济社会发展繁荣的要求。强可持续发展强调了自然资本是人造资本赖以存在和发展的基本条件,摒弃了新古典经济学把人造资本孤立于自然资本的观念,否定了人造资本可以无限增长的观点[46]。该研究探讨了强可持续发展理念与“两山”理论内涵具有内在一致性问题,认为“两山”理论是对强可持续发展内涵的提升,并从“两山”理论的学理维度,论证了人造资本发展与自然资本保护之间的辩证关系,阐述了“两山”理论对强弱可持续发展理念的兼容与内在联系、生态空间评价中“金山银山”与“绿水青山”的内在联系,揭示了“两山”理论实践过程的内在规律性,提出根据自然资本不同禀赋实施不同策略的发展方式。该研究基于强可持续发展范式下的生态空间功能划分,一定程度上拓展了强可持续发展理念在实践中的应用范围,丰富了生态空间功能划分的理论体系,为推动生态优先、节约集约、绿色低碳发展作出有益尝试。

参考文献

[1] 李晓西,刘一萌,宋涛. 人类绿色发展指数的测算[J]. 中国社会科学,2014(6):69-95,207.

[2] 埃班,斯蒂芬. 环境经济学[M]. 7版. 郎金焕,译. 北京:中国人民大学出版社,2019.

[3] 张晓玲. 可持续发展理论:概念演变、维度与展望[J]. 中国科学院院刊,2018,33(1):10-19.

[4] 任嘉敏,马延吉. 地理学视角下绿色发展研究进展与展望[J].地理科学进展,2020,39(7):1196-1209.

[5] 李志青. 可持续发展的“强”与“弱”:从自然资源消耗的生态极限谈起[J]. 中国人口·资源与环境,2003,13(5):1-4.

[6] 谢花林,姚干,何亚芬,等. 基于GIS的关键性生态空间辨识:以鄱阳湖生态经济区为例[J]. 生态学报,2018,38(16):5926-5937.

[7] 田浩,刘琳,张正勇,等. 天山北坡经济带关键性生态空间评价[J]. 生态学报,2021,41(1):401-414.

[8] 潘方杰.“两山”视角下生态功能空间划分及发展对策研究:以湖北省长阳县为例[D]. 武汉:华中师范大学,2020.

[9] 汤姆,琳恩. 环境与自然资源经济学[M]. 10版. 王晓霞,等,译.北京:中国人民大学出版社,2016.

[10] 祝汉收,翟俊,侯鹏,等. 生态系统服务权衡与协同视角下的重点生态功能区保护特征[J]. 地理学报,2022,77(5):1275-1288.

[11] 李恒凯,李淑芳,郑春燕,等. 基于生态系统服务功能的东江流域关键性生态空间识别[J]. 农业工程学报,2022,38(3):257-266,323.

[12] 趙海乐,徐艳,周翼,等. 生态空间定量识别及时空演变特征分析:以呼伦贝尔市为例[J]. 自然资源学报,2022,37(8):2153-2168.

[13] 赵宏波,魏甲晨,孙东琪,等. 基于随机森林模型的“生产-生活-生态”空间识别及时空演变分析:以郑州市为例[J]. 地理研究,2021,40(4):945-957.

[14] 张隆隆,朱晓华,邢志军,等. 乡村生态空间规划实践探索[J].地质通报,2021,40(9):1592-1600.

[15] 何舸. 山水园林城市生态空间规划研究:以南宁市为例[J]. 生态学报,2021,41(18):7406-7416.

[16] 赵寿露,李石华,许新惠,等. 耦合MOP‑FLUS模型的滇中城市群“三生”空间格局优化[J]. 水土保持研究,2022,29(4):322-328.

[17] 贾克敬,何鸿飞,张辉,等. 基于“双评价”的国土空间格局优化[J]. 中国土地科学,2020,34(5):43-51.

[18] 王传胜,朱珊珊,党丽娟. 辽宁海岸带重点生态空间分类研究[J]. 资源科学,2014,36(8):1739-1747.

[19] 李萌,王传胜,张雪飞. 国土空间规划中水源涵养功能生态保护红线备选区的识别[J]. 地理研究,2019,38(10):2447-2457.

[20] 杨帆,谌洁琼,雷婷,等. 流域型城市生态安全关键性空间识别与管控研究:以岳阳市为例[J]. 城市发展研究,2022,29(5):14-20,42.

[21] 黄金川,林浩曦,漆潇潇. 面向国土空间优化的三生空间研究进展[J]. 地理科学进展,2017,36(3):378-391.

[22] JIANG Z M,WU H,LIN A Q,et al. Optimizing the spatial patternof land use in a prominent grain‑producing area:a sustainable developmentperspective[J]. Science of the total environment,2022,843:156971.

[23] PEZZEY J. Sustainability:an interdisciplinary guide[J]. Environmentalvalues,1992,1(4):321-362.

[24] WILLIAMS C C,MILLINGTON A C. The diverse and contestedmeanings of sustainable development[J]. The geographical journal,2004,170(2):99-104.

[25] NEUMAYER E. Scarce or abundant: the economics of natural resourceavailability[J]. Journal of economic surveys,2002,14(3):307-335.

[26] ROGERS P,DALY H E. Beyond growth:the economics of sustainabledevelopment[J]. Population and development review,1996,22(4):783-789.

[27] 樊越. 可持续发展理念的历史演进及其当前困境探析[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版),2022(1):88-98.

[28] 孟庆民,韦文英,林承格,等. 可持续发展类型与测度的理论探讨[J]. 干旱区资源与环境,2001,15(1):42-50.

[29] ZHAO D D,LIU J G,SUN L X,et al. Quantifying economic‑socialenvironmentaltrade‑offs and synergies of water‑supply constraints:an application to the capital region of China[J]. Water research,2021,195:116986.

[30] 钟水映,简新华. 人口、资源与环境经济学[M]. 北京:北京大学出版社,2017.

[31] 王红帅,李善同. 可持续发展目标间关系类型分析[J]. 中国人口·资源与环境,2021,31(9):154-160.

[32] 诸大建,刘强. 在可持续发展与绿色经济的前沿探索:诸大建教授访谈[J]. 学术月刊,2013,45(10):170-176.

[33] 石敏俊. 用强可持续发展理念引领经济绿色增长[J]. 中国国情国力,2014(9):57-59.

[34] PEARCE D W,ATKINSON G D. Capital theory and the measurementof sustainable development:an indicator of ‘weak’ sustainability[J]. Ecological economics,1993,8(2):103-108.

[35] 张帅,史清华. 应用人类发展指数和生态足迹的可持续发展研究:基于强可持续的研究范式[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版),2017,25(3):99-108.

[36] 諸大建,张帅. 中国生态文明实践如何检验和深化可持续性科学[J]. 中国人口·资源与环境,2022,32(9):1-10.

[37] CIBULKA S,GILJUM S. Towards a comprehensive framework ofthe relationships between resource footprints,quality of life,andeconomic development[J]. Sustainability,2020,12(11):4734.

[38] BOIVIN N,CROWTHER A. Mobilizing the past to shape a betteranthropocene[J]. Nature ecology & evolution,2021,5(3):273-284.

[39] 孙陶生,王晋斌. 论可持续发展的经济学与生态学整合路径:从弱可持续发展到强可持续发展的必然选择[J]. 经济经纬,2001,18(5):13-15.

[40] 孔令桥,王雅晴,郑华,等. 流域生态空间与生态保护红线规划方法:以长江流域为例[J]. 生态学报,2019,39(3):835-843.

[41] 环境保护部,国家发展改革委. 生态保护红线划定指南.2017-05-27[2022-08-01]. https://www. mee. gov. cn/gkml/hbb/bgt/201707/W020170728397753220005. pdf.

[42] 林勇,樊景凤,温泉,等. 生态红线划分的理论和技术[J]. 生态学报,2016,36(5):1244-1252.

[43] 陆大道,樊杰. 区域可持续发展研究的兴起与作用[J]. 中国科学院院刊,2012,27(3):290-300,319.

[44] 陈亚宁,郝兴明,陈亚鹏,等. 新疆塔里木河流域水系连通与生态保护对策研究[J]. 中国科学院院刊,2019,34(10):1156-1164.

[45] LI X,ZUO Q T,ZHAI J Q,et al. Evaluation of adaptive utilizationcapacity of water resources and analysis of driving element:a casestudy of Tarim River Basin[J]. Water,2022,14(23):3820.

[46] 诸大建,张帅. 生态福利绩效及其与经济增长的关系研究[J].中国人口·资源与环境,2014,24(9):59-67.