鲁南地区水稻干尖线虫病防控技术研究

马永利 杨百战

摘要 为了明确郯城县水稻“植株矮缩叶片背卷”症状的发生原因,采用生物学鉴定明确“植株矮缩叶片背卷”是水稻干尖线虫导致的非典型症状之一,在稻田初现时间集中在7月中下旬至8月中上旬;2017—2021年郯城县水稻干尖线虫病发生总面积达6 133.33 hm2,造成损失达938.92 t;水稻干尖线虫会减少水稻上三叶叶面积(36.72%、27.63%、25.83%),降低株高(14.72%)、穗长(20.30%)、穗粒数(46.68%)、千粒重(18.85%)和单产(48.63%)。采用41.7%氟吡菌酰胺SC 10~160 mL/100 kg种子进行浸种和100~800 mL/100 kg种子包衣处理皆安全并可有效减少水稻干尖线虫发生,防效分别为82.34%~95.82%和97.00%~100%。阐述了郯城县水稻干尖线虫新的隐性症状和危害情况,并提出了新的防治措施。

关键词 水稻干尖线虫病;叶片背卷;41.7%氟吡菌酰胺SC;防控 ;郯城县

中图分类号 S 435.11文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)15-0127-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.15.031

Research on the Control Technology of Rice White-tip Nematode Aphelenchoides besseyi in Southern Shandong

MA Yong-li1,YANG Bai-zhan2

(1.Tancheng County Agricultural Technology Extension Center,Tancheng,Shandong 276100;2.Tancheng County Seed Company,Tancheng,Shandong 276100)

Abstract In order to clarify the causes of the symptoms of “plant dwarf leaf back curl” in rice in Tancheng County,biological identification was used in this study to confirm that “plant dwarf leaf back curl” was one of the atypical symptoms caused by the rice white-tip nematode Aphelenchoides besseyi,the initial appearance time of rice fields was concentrated in the middle and late July to the middle and early August;from 2017 to 2021,the total area of rice white-tip nematode Aphelenchoides besseyi in Tancheng County reached 6 133.33 hm2 ,resulting in an actual loss of 938.92 tons.Rice white-tip nematode Aphelenchoides besseyi reduced the area of upper three leaves (36.72%,27.63%,25.83%),plant height (14.72%),ear length (20.30%),grain number per ear (46.68%),1 000-grain weight (18.85%) and yield (48.63%).The use of 41.7% fluopyram SC 10-160 mL/100 kg seed soaking and 100-800 mL/100 kg seed coating treatments were both safe and could effectively reduce the occurrence of rice nematodes,with control effects of 82.34%-95.82% and 97.00%-100%.This study expounds the new recessive symptoms and damages of rice white-tip nematode Aphelenchoides besseyi in Tancheng County,and proposes new control measures.

Key words Rice white-tip nematode Aphelenchoides besseyi;Leaf back curl; 41.7% fluoropyramide SC;Prevention and control;Tancheng County

水稻干尖線虫(Aphelenchoides besseyi Christie)属于侧尾腺口纲(Secernentea)滑刃属(Aphelenchoides Fischer)的一类寄生性线虫,寄主广泛,水稻是其重要寄主[1-2]。该线虫病害是一种种传病害,在世界各国的水稻产区均有发生,目前已在我国各水稻产区广泛分布[3-4]。水稻干尖线虫一般潜伏在水稻谷粒颖壳和米粒之间越冬,播种后从秧苗芽鞘的缝隙间侵入到生长点周围,伴随着水稻生长进行危害[5]。干尖线虫会在水稻幼穗形成时侵入穗部,通过刺吸汁液影响籽粒正常发育,严重地块产量损失可达71%[ 6]。水稻干尖线虫危害水稻导致的典型症状是水稻孕穗期上部叶片的尖端变为淡黄色至苍白色,后扭曲成灰白色干尖,这是该病害田间诊断的主要依据[7]。近年来某些品种感染干尖线虫后无干尖现象,而是形成“小穗头”的非典型症状,对水稻产量产生巨大影响[6,8]。

郯城县地处鲁南地区,常年种植水稻超过2.5万hm2,水稻年产量2.8万t。近年来在郯城县稻田7、8月出现无光泽的“植株矮缩叶片背卷”症状,但无典型的叶尖干枯症状,疑似种子质量问题,引发经济纠纷,发生群众上访,影响社会稳定。笔者对郯城县“植株矮缩叶片背卷”的水稻进行病原生物学鉴定,明确了该症状为水稻干尖线虫危害所致,调查了其对产量性状的影响;同时进行了41.7%氟吡菌酰胺SC浸种和包衣处理试验,研究了对水稻发芽的安全性和水稻干尖线虫的防治效果。

1 材料与方法

1.1 水稻干尖线虫生物学鉴定及危害

1.1.1 水稻干尖线虫生物学鉴定。

发现水稻异常症状后,取病株在显微镜下检查,发现病株内有大量线虫,为明确该线虫种类,于2020年10月在郯城县蒲汪农场的水稻田采集“植株矮缩叶片背卷”水稻样品,委托安徽省农业科学院植物保护研究所进行线虫种类鉴定。经线虫分离、纯化,并根据行业标准SN/T 2505—2010《水稻干尖线虫检疫鉴定方法》进行形态学鉴定。

1.1.2 水稻干尖线虫病发生调查及对产量性状的影响测定。

2016—2021年对郯城县稻区开展水稻干尖线虫病发生调查。2020年10月,选取4块病田及4块健田调查,水稻品种为临稻16号,每田块5点取样,每点取3墩,测量上三叶(剑叶、倒二叶和倒三叶)叶面积、株高、穗长、穗粒数、穗数、千粒重,计算单产,调查病株率。

1.2 41.7%氟吡菌酰胺SC处理水稻种子试验

1.2.1 水稻品种及试验药剂。供试品种:感染水稻干尖线虫的精华3号稻种。

试验药剂:41.7%氟吡菌酰胺SC,拜耳股份公司,药剂编号为A;对照药剂:17%杀螟·乙蒜素WP,江苏省绿盾植保农药实验有限公司,药剂编号为B。按表1进行浸种和包衣处理,分别进行种子发芽的安全性试验和防治水稻干尖线虫防效试验[9]。

1.2.2 水稻发芽率和发芽势测试。

依据国标GB/T 5520—2011《粮油检验 发芽试验》开展水稻发芽率和发芽势测试。取按表1处理过的100粒水稻种子置于发芽盒内,4次重复,于30 ℃光照培养箱中培养,5 d检查籽粒发芽势(X),10 d检查籽粒发芽率(Y),称量百株鲜重,记录不正常发芽籽粒。

X=M1/M×100%

Y=M2/M×100%

式中:M1为5 d内正常发芽籽粒数;M2为10 d内正常发芽籽粒数;M为籽粒总数。

1.2.3 水稻干尖线虫防效测定。

浸种处理按表1操作,每处理取100粒稻种置入9 cm培养皿,3次重复,加入30 mL处理药剂或清水,B药剂按日浸夜露,均放入光照培养箱,保持25 ℃黑暗静置48 h,取出晾干种子,将种子剥开,颖壳、米粒一同放入塑料瓶中,加入15 mL 0.02%吐温20水溶液,置于转速60 r/min摇床中,25 ℃黑暗振荡处理4~6 h,使用80、400目标准筛逐级过滤,收集400目筛中的线虫进行镜检,解剖镜下检查时加入1滴10 mol/L氢氧化钠,虫体僵直不活动者判为死虫,记录不同处理死虫和活虫数,计算线虫存活率和防治效果。

包衣处理按表1操作,每处理取100粒置入发芽盒,3次重复,保湿稻种,B药剂浸种日浸夜露,均放入光照培养箱,其余步骤同浸种处理。

线虫存活率=活虫数/总虫数×100%

防治效果=(对照组线虫存活率-处理组线虫存活率)/对照组线虫存活率×100%

2 结果与分析

2.1 水稻干尖线虫生物学特性及危害

2.1.1 水稻干尖线虫危害症状及生物学特性。

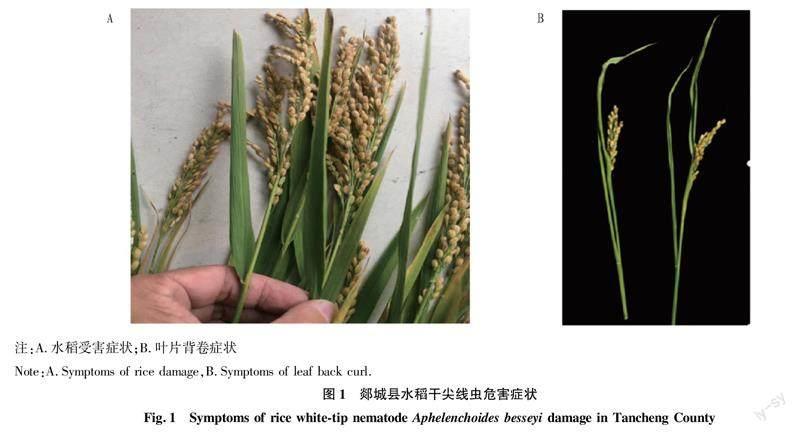

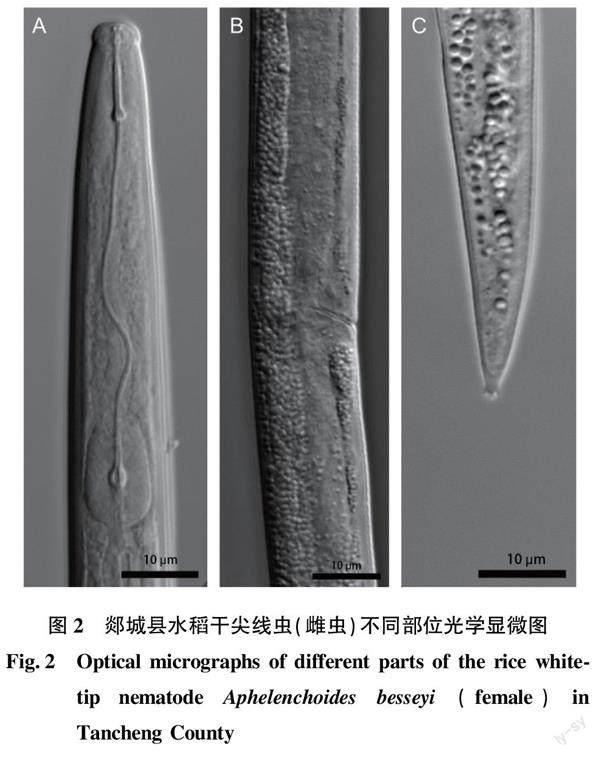

近年来, 郯城县田间观察到大量水稻植株表现矮小,叶片短小纵向背卷,叶色浓绿但无光泽的症状;抽穗后穗头小,穗粒数少,剑叶和倒二叶短小瘦弱,但无典型的叶尖干枯症状(图1)。采集以上症状的水稻样品进行线虫鉴定,结果显示以上水稻植株中可分离到线虫[10](图2)。经显微观察,雌虫口针较细弱,基部略膨大,长10~13 μm(图2A);唇区圆,中食道球卵圆形,瓣门清晰(图2A);阴门横列且阴门稍突出(图2B);尾部为圆锥形,末端有1个尾尖突,上有3~4个小尖突(图2C);以上形态学特征与水稻干尖线虫基本一致,由此判定郯城县水稻田“植株矮缩叶片背卷”的症状为水稻干尖线虫危害所致。

2.1.2 水稻干尖线虫病发生情况。由表2可知,2017—2021年水稻干尖线虫发生总面积达6 133.33 hm2,造成损失达938.92 t。调查发现,郯城县稻区首次發现“植株矮缩叶片背卷”症状的时间在7月中下旬至8月中上旬,此时正处于水稻分蘖拔节期,无干尖症状。

2.1.3 水稻干尖线虫病对水稻产量性状的影响。

由表3可知,水稻干尖线虫危害会造成水稻剑叶、倒二叶、倒三叶的叶面积减少36.72%、27.63%、25.83%,剑叶和倒二叶与健田相比差异极显著,倒三叶差异不显著;造成水稻株高降低14.72%,穗长减少20.30%,穗粒数减少46.68%,穗数增加19.66%,千粒重降低18.85%,单产减少48.63%,与健田比较均达极显著差异。水稻干尖线虫危害会增加分蘖,增加穗数,与健田相比差异极显著。

2.2 41.7%氟吡菌酰胺SC处理对水稻种子发芽的影响和干尖线虫的防效

2.2.1 41.7%氟吡菌酰胺SC处理对水稻种子发芽的影响。

分别用41.7%氟吡菌酰胺SC对水稻种子进行浸种和包衣处理,结果见表4和表5。由表4和5可知,浸种处理和包衣处

理中,与清水对照(CK)相比,41.7%氟吡菌酰胺SC各浓度对水稻发芽率、发芽势、百株鲜重和不正常发芽籽粒影响较小,表明41.7%氟吡菌酰胺SC处理对水稻发芽势、发芽率及生长均安全。在百株鲜重方面,A药剂处理较B药剂处理均有显著提高,表明41.7%氟吡菌酰胺SC药剂处理较17%杀螟·乙蒜素可湿性粉剂浸种有促进稻种生长的作用[11] 。

2.2.2 41.7%氟吡菌酰胺SC处理对干尖线虫的防效。

由表6、7可知,41.7%氟吡菌酰胺SC的5个浓度浸种处理对水稻干尖线虫的防效为82.34%~95.82%,显著高于17%杀螟·乙蒜素WP处理;41.7%氟吡菌酰胺SC包衣处理对水稻干尖线虫的防效为97.00%~100%,极显著高于17%杀螟·乙蒜素WP处理;其中浸种处理中41.7%氟吡菌酰胺SC 5 000倍液防效最高,包衣处理中41.7%氟吡菌酰胺SC 2 500倍和1 250倍液防效达100%;与浸种处理相比,包衣处理对水稻干尖线虫的防效更好。

3 结论与讨论

该研究明确了郯城县水稻“植株矮缩叶片背卷”是水稻干尖线虫病的一种非典型症状,在田间最早出现在7月中下旬至8月中上旬,是水稻干尖线虫病的一种新的隐性症状,该研究结果有利于对该病害的早期诊断。

目前在农业农村部登记的只有杀螟丹这一个有效成分且只能通过浸种方式防治水稻干尖线虫病[12]。氟吡菌酰胺是新一代杀线虫剂,对使用者和环境低毒,已在我国获得登记,用于防治番茄等的根结线虫。该试验结果表明,41.7%氟吡菌酰胺SC种子处理对水稻生长安全,显著和极显著高于17%杀螟·乙蒜素WP的防效,特别是种子包衣处理可有效预防浸种造成的线虫二次侵染,有利于直播稻种子包衣、机插秧和杂交粳稻育苗。同时还用氟吡菌酰胺与25 g/L咯菌腈FS混用浸种包衣、62.5 g/L精甲·咯菌腈FS混用包衣、600 g/L吡虫啉FS包衣[9],均表现对水稻生长安全且对水稻干尖线虫高效,能够兼治水稻恶苗病。

该研究为水稻干尖线虫病的防控提供了新药剂和新方法,将有力保障水稻生产安全。

参考文献

[1] 毛华方,朱龙粉,荆卫锋,等.水稻种子药剂处理综合防治多种病虫的效果[J].安徽农业科学,2003,31(3):471-472.

[2]刘丹,冯齐山,冯景科.水稻干尖线虫发生危害及防治技术[J].垦殖与稻作,2006,36(S1):50.

[3] 宋虎彪,单文忠,张鹏里,等.水稻干尖线虫病的发生与防治措施[J].垦殖与稻作,2006,36(4):47-48.

[4] 桑维钧,熊继文,杨昌达,等.毕节市水稻干尖线虫病发生及防治[J].耕作与栽培,1999(S1):76-86.

[5] 王玉东,孙振东,张丽娟,等.丹东地区水稻干尖线虫的发生与防治[J].中国农业信息,2017(21):56-57.

[6] 孫敏洁,刘维红,林茂松.温度和湿度及水稻不同生育期对水稻干尖线虫垂直迁移的影响[J].中国水稻科学,2009,23(3):304-308.

[7] 于新,朱镇,张亚东,等.干尖线虫病对不同水稻品种产量相关性状的影响[J].西南农业学报,2015,28(5):2048-2051.

[8] 汪智渊,陆菲,杨红福,等.水稻干尖线虫对水稻剑叶的危害及对生长和产量的影响[J].天津农业科学,2016,22(6):101-102,106.

[9] 周建宇,袁涛,叶姗,等.氟吡菌酰胺不同施药方式对水稻拟禾本科根结线虫的防治效果[J].植物保护学报,2018,45(6):1412-1418.

[10] 谢家廉,杨芳,徐幸,等.水稻干尖线虫生殖方式、生活史及温度对其存活能力的影响及其在水稻中的分布[J].植物保护学报,2022,49(3):816-823.

[11] 杨芳,谢家廉,潘存红,等.不同处理方法对水稻种传干尖线虫控制的影响[J].西南农业学报,2021,34(6):1229-1233.

[12] 顾冬勤,冯友华,王炳忠.水稻药剂浸种控制干尖线虫病试验简报[J].上海农业科技,2010(6):51-52.

基金项目 山东省科技型中小企业创新能力提升工程项目(2021TS-GC1223)。

作者简介 马永利(1967—),男,山东郯城人,高级农艺师,从事水稻病虫害防治技术研究。*通信作者,推广研究员,从事水稻新品种的选育及推广工作。

收稿日期 2022-08-05;修回日期 2022-10-11