面对大暴雨该如何应对?

杨智杰

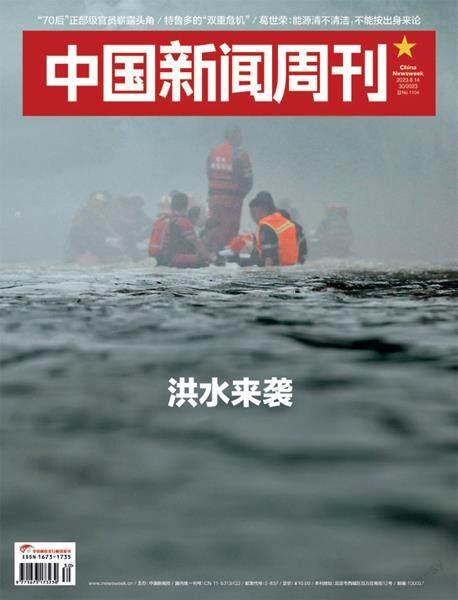

刚刚过去的这轮华北极端降雨,百年一遇,留给我们什么启示?

近年来,从高温到暴雨,极端天气发生频次正肉眼可见地增多。查资料时,我注意到一个寓言式的细节:去年5月,国务院郑州“7·20”特大暴雨洪涝灾害调查专家组组长张建云在一次分享中写到,郑州的极端暴雨完全有可能发生在北京,到时北京的灾害会到什么程度?我们希望能在上期杂志的封面报道中回答,此次华北地区在应对极端暴雨时的短板在哪儿,下一次洪水到来前,我们能做些什么。

多位受访者强调,面对极端灾害,水利工程调控能力有限,但工程達不达标,则是另一回事。2022年,水利部海河水利委员会相关专家写到,海河流域骨干堤防达标率仅为65%,河道泄流能力上下游不协调,一半以上的蓄滞洪区修建得不完备,一旦发生流域性大洪水,现有的工程难以应对。

工程调控之外,多位专家指出,应对极端天气,辨别风险、应急抢险、应急处置能力是关键。此轮华北暴雨和洪灾中,地方应急管理体系的问题引发讨论。天气预报的准确性已有显著提高,但许多人心存侥幸,没有提前转移。撤离、转移安置和救援工作有很多可以提升的地方。涿州在被洪水围困之初,多个救援队被卡在灾区之外,之后救援队过多,政府又不得不发通知劝退。

这些工作要在日常完善。多个专家都提到了日本,因常年遭遇台风、地震,日本的应急救援工作非常细致,小到指导公众避灾时,都会在图册中提醒哪一条路可能会被淹,给出安全的逃生路线。

近些年,中国一些城市的防灾意识有所强化,比如涿州这些年都在进行防洪演练。但专家指出,目前的防洪演练,预案的可操作性、针对性不足,距离实战还有很大差距。比如:专家建议,发布预警时,不只是说“红色预警”,而是提醒大众这次的水会淹到多高,哪个区域受影响最大;在救援协调时,面对通讯中断等极端情况,如何应对也要细化到方案中。此外,城市在规划建设中,也要把气象灾害的设防标准作为考虑因素,至少保证电力、供水、交通、通讯,不要一遇到暴雨洪灾时就瘫痪。

城市适应气候变化,是一个漫长的过程,专家认为,眼下最重要的是要提高防灾意识。气候变化不再只是一个遥远的概念,这几年的遇难者案例中仍有不少与侥幸心理有关,无论是政府还是个人,都要对历次极端天气事件进行复盘和反思。

封面反馈

30/2023 总第1104期

@微风:要着眼长远,加强北方地区水利等基础设施规划建设,提高水旱灾害防范应对能力。

《中国新闻周刊》 官方微博

http://weibo.com/chinanewsweek

读者来信

《吉达会议的“和平信号”》

战争停战规律:至少打到某一方有自知之明,明确了自身战争能力的底线,接受对方停战条件,否则还得接着打下去。(@小白杨)