《举孝廉等字残碑》伪刻考

解树明

摘 要:学界普遍认为《举孝廉等字残碑》为汉代《张寿碑》原石一部分,但事实并非如此,《举孝廉等字残碑》乃是后人伪刻之物,与现存《张寿碑》上碑残石并非同一刻石,实为伪刻者以《金石萃编》中《张寿碑》录文及相关研究成果为依据重新伪刻。

关键词:《举孝廉等字残碑》 《张寿碑》 辨伪

《举孝廉等字残碑》因刻石中有『举孝廉』三字, 故名。此残碑最早见于《汉碑全集》,[1]而后《汉碑残石五十品》《两汉残石精粹》亦收录此碑拓片。[2]又有学者如施永安研其书法,[3]董宪臣、王立军考其用字。[4]与此同时,《举孝廉等字残碑》的缀合问题,也得到学界重视。《两汉全书》虽未将此残碑收入,但于《张寿碑题记》中认为《举孝廉等字残碑》为《张寿碑》原碑之一部分。[5]此后,张翼飞、叶克勤亦持此观点。[6]从《举孝廉等字残碑》文字内容来看,为《张寿碑》一部分是没有疑问的,但《举孝廉等字残碑》是否为《张寿碑》原石,或者说与《张寿碑》上碑是否為同一刻石,值得研究。

伪刻缘由

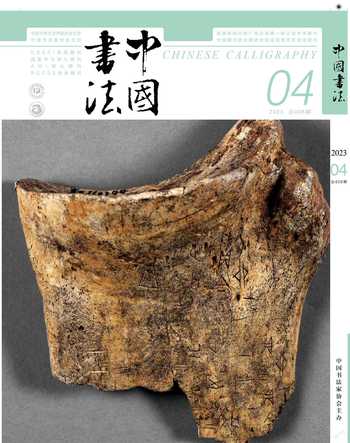

《张寿碑》,碑凡十六行,行三十八字,隶书,东汉建宁元年(一六八)五月立。元代时,《张寿碑》因盗贼扑折,后为邑人重新竖立,[7]而此碑上截后来被截作碑趺。目前所能见到者,即为中间凿有趺眼的《张寿碑》上截,残存文字共十六行,行十五字,趺眼损十行四十字。清乾隆五十六年(一七九一),成武县知县林绍龙重立残碑于孔庙敬一亭壁中,且于趺眼中嵌木块,刻题跋于其上,以识重树原委。[8]残碑现藏山东成武县博物馆。

《举孝廉等字残碑》系后人伪刻,那作伪者为何要伪造《张寿碑》残石呢?要回答这一问题,首先应该从汉碑研究史,更具体地说应该从《张寿碑》研究史回答此问题。汉代石刻,尤其是汉碑,为历代金石学人所青睐,清孙承泽《闲者轩帖考》称『汉之碑,宋之帖,可以只立千古』,[9]叶昌炽则认为:『金石刻词,昭示无斁。秦汉诸碑,炳焉与《雅》《颂》同文。』[10]历代学者对汉碑的高度关注,一方面促使汉代石刻研究的发展,另外也促使汉碑伪刻丛生。自宋及清末民国,汉碑重刻、伪刻,代代无穷。[11]

而《张寿碑》以其经学、文字学、史学等方面的重要价值,为历代金石学家如宋代洪适、娄机,清代顾炎武、钱大昕、王昶等所推崇。另外,《张寿碑》的书法地位,亦为学者、书家所重视。

牛运震在《张寿碑》跋文中说:『书法隆于汉代,得片石犹将尊彝崇之。』[12]方朔则评价《张寿碑》为『汉隶中之妙品』。[13]清代隶书大家邓石如更是痴迷于《张寿碑》方正古朴的隶书风格,邓氏尝言『三十年专学此碑,日日临写,始略得趣』。[14]由于《张寿碑》在经学、史学、书法艺术等方面的重要地位,加之其仅存上截残碑的独特存在方式,促使作伪者锁定这一目标。

伪刻证据

《举孝廉等字残碑》作为《张寿碑》下部残碑伪刻的证据主要有以下几点:第一,碑文行款与传世著录不符。关于《举孝廉等字残碑》行款问题,叶克勤先生存有疑问,叶克勤称:『《举孝廉等字残碑》,《汉碑全集》所载末行缺「澄」字(即《张寿残碑》八行第三十三字),余藏原拓尚存「澄」之「登」部(与洛阳藏家王恒所藏原拓同),而前后两拓「君」后「澄」前均未见有「微(或谓『彻』)」字,与《张寿碑》著录释文「君微(彻)澄清」不符。』[15]从存字多寡来看,叶藏本传拓时间早于《汉碑全集》本,叶藏本『前将放滥,君澄』,『君』下『澄』字尚存『登』字上半部,《汉碑全集》本则将此『澄』字残存部分刻石敲去,因此拓片『君』下无字,这又是何故?『君』下残存『澄』字一部分,恰恰是辨伪的重要考据点。因为『君』下有『澄』字,与传统金石学家对《张寿碑》录文不符。《张寿碑》原碑十六行,每行三十八字,『君』字若直接与『澄』字相连,则此行少一字。作伪者应该是发现残碑与《张寿碑》传世录文不符,故而将『澄』字敲去,以达到消灭作伪证据的目的。但是,幸好有两种拓本存世,这一破绽还是败露而出。

第二,汉隶字形与历代字书所摹迥异。由宋至清,学者对《张寿碑》的研究,主要从录文、编纂字书、证经补史等方面进行研究。在碑文录入方面,尤以洪适《隶释》为最早,洪氏为保留《张寿碑》隶字结构,用楷书笔法摹写隶书结构。而清人马邦玉《汉碑录文》则以通行楷书过录《张寿碑》隶字,对于字体结构则缺乏足够重视。因此,有专门摹录汉隶字形编纂字书者,如娄机《汉隶字源》、刘球《隶韵》、佚名《汉隶分韵》、顾蔼吉《隶辨》,以上诸家均对《张寿碑》文字有所摹录。经统计,《隶韵》收录《张寿碑》十七字,《汉隶字源》收录三十一字,《汉隶分韵》收录四十四字,《隶辨》收录二十七字。传世字书所摹《张寿碑》字形与《举孝廉等字残碑》字形相比,主要存在两方面的不同:一是文字所从部首不同。如『教民树艺』中的『艺』字,《举孝廉等字残碑》作『藝』,从『云』部,《汉隶字源》《汉隶分韵》《隶辨》均作『』,从『土』部,《隶辨》于此字注曰『《张寿碑》「教民树」,按,即「艺」字变云从土』,[16]不仅《汉隶字源》等字书『变云从土』,《隶释》明清刻本均从土部。[17]不仅字底不一致,就字头艹部而言,《举孝廉等字残碑》中的『艺』亦与传世字书不符。

另外还有『厉疾不行』的『疾』字,《举孝廉等字残碑》作『』,从日部,与《隶释》所录字形不同。以上所提到的两个字,均为《张寿碑》碑文中出现两次者,而《张寿碑》书丹者在同一字出现两次时,第一次用通行字体,第二次则改变其形体结构,多用异体或俗体字。如『登』字,第一次出现在『登善济可』中,正常书写,第二次出现在『登斑叙优』中,作『』。『艺』字与『疾』恰恰符合此特点。『教民树艺』中的『艺』字为第二次出现,从土部;第一次出现在『兼综六艺』一句中,从云部。『厉疾不行』中的『疾』字为第一次出现,碑文用通行写法,第二次出现在『遘疾无瘳』中,从日部。这几个字在《隶释》明清刻本中均作区别。另外,『有孔甫之风』的『孔』字,《举孝廉等字残碑》作『』,从子从卜,与传世文献著录不一,《隶释》明刻本从人部,清刻本改为通行写法。但是历代字书,如《汉隶字源》《隶辨》均作,而且这个『孔』字是撇短捺长,此种写法《衡方碑》亦如此。顾蔼吉在《隶辨》中云:『《衡方碑》「疑问芬」,按《张寿碑》「有孔甫之风」,孔亦作。』[18]二是字形结构与传世著录有差别。如『前将放滥』的『滥』字,《隶释》明清刻本均为左中右结构,汉隶字书如明汲古阁刻本《汉隶字源》『』,宋拓本《隶韵》『』,[19]元刻本《汉隶分韵》『』,《隶辨》『』均为左中右结构,而《举孝廉等字残碑》『』为左右结构,虽然此字已残缺,但右侧『监』字清晰可见为上下结构,从臣部,与传世著录从『』不同。

第三,文字写法与时代不符。如『廉』字,《举孝廉等字残碑》作『』,与汉人写法不符。汉代『廉』字写法多从灬部,如《乙瑛碑》『』《曹全碑》『』,即使不从灬部,但兼部都会呈现出手持双禾的形态,且突出禾头部分,如《马王堆帛书》中『』字,又如《娄寿碑》『』《袁良碑》『』。[20]我们搜集了存世的汉代简帛、石刻文献,未见『』字如此写者。其他如『野无淫寇』的『寇』字写法,《举孝廉等字残碑》从女部,这是受『寇』另一种写法从攵影响而从女部,攵、女字形相近。但在此处,『野无淫寇』的『寇』字正确写法是『』,首先《隶释》的两种刻本均如此,可知明清《隶释》刻本有所本;其次,钱泳在鉴定吴江翁广平赠送的双钩本《燕然山铭》时,认为此本『是后人重模,如西之作卤,『』之作氏,『』之作寇,铄之作烁,夐之作『』,皆非汉人字体』,[21]可知《举孝廉等字残碑》作『?』,不符合汉人书写习惯。

第四,书法风格与上碑有别。《举孝廉等字残碑》中『君』字共出现两次,《张寿碑》上截『君』字共出现三次,且首笔横折均呈现横画左高右低的形态,而《举孝廉等字残碑》中『君』字首笔横画均呈现水平态势。另外《举孝廉等字残碑》过分强调撇画末端向上勾起的写法,如『厥』字第二笔长撇,『君』字长撇,『外』字第二筆横撇,『廉』字第三笔长撇,『用』字、『内』字第一笔竖撇。

以《金石萃编》为伪刻底本

虽然《张寿碑》至清代已为残石,但王昶《金石萃编》则全文录入《张寿碑》。[22]与洪适、马邦玉不同的是,《金石萃编》对秦汉石刻多以石刻本身字体摹录,未见拓片者则以楷书录文,因此《张寿碑》上半截有拓片传世,则以隶书摹写,下半截无残石拓本流传,则以楷书录文。另外,《金石萃编》作为中国金石学史上的集大成之作,他的集成性主要体现在集目录、录文、题跋、文字摹录等方面。《金石萃编》辑录历代金石学家题跋,各有侧重,[23]如辑录洪适《隶释》(侧重碑刻基本信息介绍),叶奕苞《金石录补》(侧重字形研究)等。《萃编》的集成性,尤其是录文和题跋辑录,为作伪者提供了作伪的极佳素材,录文可以用来直接书丹,题跋集的研究成果,可以用来对照伪刻是否符合原碑概貌。

首先,伪刻《举孝廉等字残碑》的行款问题,可以参照《萃编》录文情况,现存《张寿碑》上截,每行第一字为原碑第一字,每行之中的其他文字可以根据《萃编》录文依次排列,因而《举孝廉等字残碑》的行款不成问题,但是伪刻者在书丹时还是将第八行第三十二字『微』字脱落,以致露出伪刻的破绽。

其次,伪刻《举孝廉等字残碑》的字形结构问题。

《萃编》辑录叶奕苞《金石录补》关于《张寿碑》用字问题的研究,如『孔』字,叶氏称『为孔』,[24]《萃编》在刊刻时作『』,与《金石录补》的几种刻本不同,但是《金石录补》刻本写法却与《汉隶字源》《隶辨》基本一致。可知,伪刻者误刻『孔』字从卜,或是受《萃编》影响所致。又『疾』字,叶氏称『为疾』,前文我们提到《张寿碑》中两次出现『疾』字,写法不同,第一次出现在『厉疾不行』句中,用通行写法,第二次出现在『遘疾无瘳』中,从日部,用异体字。伪刻者将从日之疾误刻入『厉疾不行』句中,这是受叶奕苞未摘例句影响,伪刻者以为《张寿碑》文中之『疾』均作『』。

再次,关于《举孝廉等字残碑》误字的刊刻。

《举孝廉等字残碑》误刻『野无淫』为『 』二字,乃是受《萃编》楷书录文影响,《萃编》刻作『』,伪刻者将《萃编》录文以隶书笔法书写,但是楷书字形仍然保留,并且将从攵的『』字误刻为从女之『?』。另外,『行将放滥』的『滥』字,亦是以楷书结构写隶书。

综之,《举孝廉等字残碑》并非《张寿碑》原石一部分,作伪者以王昶《金石萃编》录文和题跋为伪刻依据重新伪刻《张寿碑》残石。这种伪刻相对容易操作,因为有文本可以参照,只需要在字体、行款等方面伪刻的与《张寿碑》上截残石一致,并且符合前人研究成果即可。同时,作伪者为避免出现伪刻破绽,多以残石残碑为伪刻对象。