“清承明制”在赐服上的表现

李昕

关键词:“清承明制” 赐服 容像 孔子博物馆 衍圣公

在清代政治制度史的研究中,“清承明制”似乎已经成为共识,如《中国政治制度通史· 清代》中写道:

一个朝代的制度,必然有其前后的因袭关系,清代也是一样。在清朝的政治制度中,所受影响最大的,当然是明代。早在关外时期,就仿明设六部、都察院等衙门,把《大明会典》当作重要的行政法典。进关以后,礼乐典制,又多依照明代,故有所谓“清承明制”之说。1

就服饰制度而言,大抵也依循此制。

古代容像的制作,一方面具有严格的程式性,另一方面对像主人物容貌和服饰的刻画又存在一定的写实性。2 容像服饰尽管不是正式的服饰制度,但一定程度上可以反映当时服饰的真实状况,为冠服制度的研究提供实物依据。本文以孔子博物馆藏两幅清代衍圣公容像为切入点,通过对容像人物服饰特征的分析,结合文献、实物和图像资料,考察清代服饰对明代赐服制度的承袭情况,以探究“清承明制”在服饰制度上的具体表现。

一、孔子博物馆藏两幅清代容像服饰分析

孔子博物馆有两幅清代衍圣公容像,像主分别为六十五代衍圣公孔胤植以及孔胤植之子六十六代衍圣公孔兴燮,现介绍容像服饰内容如下:

(一)《六十五代衍圣公孔胤植衣冠像》

此像(图1)中,孔胤植头戴冬朝冠,身着大红小袖蟒袍,通身饰蟒纹,肩上附披领,袖口窄小。腰间系蓝色朝带,悬挂佩囊,足蹬蓝色朝靴。画像上端横题篆书两行“皇清诰授光禄大夫太子太傅累赠少傅兼太子太傅六十五代袭封衍圣公懋甲公像”。孔胤植为明清两代衍圣公,字懋甲,号对寰,他生于万历二十年(1592),泰昌元年(1620)授翰林院五经博士,3 后因六十四代衍圣公孔尚賢二子早卒,俱无子嗣,于天启二年(1622)袭封衍圣公。4 其在任期间,累加太子太保、少傅兼太子太傅。顺治元年(1644),朝廷采纳山东巡抚方大猷建议,恢复孔胤植衍圣公身份,照原阶兼太子太傅。5 顺治四年(1647)卒,终年五十六岁。

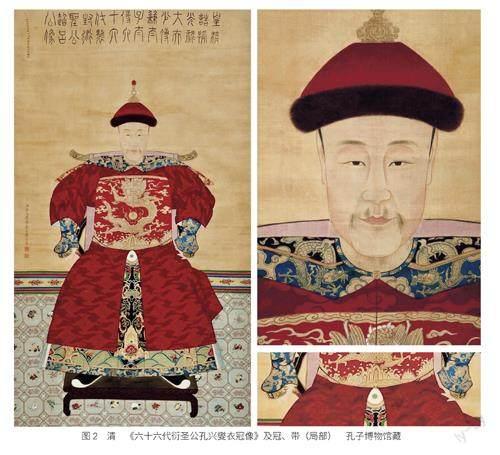

(二)《六十六代衍圣公孔兴燮衣冠像》

孔兴燮画像(图2)中,像主头戴冬朝冠,身着红色织金正蟒补褂,前门襟五粒扣,内穿石青色袍,肩部有披领,袖口马蹄袖,腰系朝带,足穿朝靴。画像下端为几何形地毯,上端为篆书题字:“皇清诰授光禄大夫少傅兼太子太傅六十六代袭封衍圣公起吕公像”。孔兴燮亦经历明清两代,字起吕,号辅垣,生于明崇祯九年(1636)。顺治五年(1648)三月,朝廷批准孔兴燮袭封衍圣公。顺治七年(1650)晋升太子太保,顺治八年(1651)晋阶少保兼太子太保。康熙六年(1667)卒,终年三十二岁。6

从画像题字内容和衍圣公生平经历可知,两幅容像表现的人物所处时代为清代。再从服装上初步观察,上述两幅容像人物服饰有一个共同特点,所穿服饰均为:头戴冬朝冠,腰系朝带,肩部有披领,袖口紧窄,或有马蹄袖。这种冠、带形制基本与清代服制相符。《康熙会典》记载:

崇德元年(1636)定……民公、郡主额驸冠顶上衔红宝石,中嵌东珠一颗,带用金圆版四片,嵌绿松石四颗。

顺治二年(1645)定,公冠用起花金顶,上衔红宝石,中嵌东珠三颗,带用金镶圆玉版四片,每片嵌绿松石一颗。

顺治八年(1651)定……民公冠顶嵌东珠四颗,带用金镶玉版四片,每片嵌猫睛一颗。7

根据画像所见,二人朝冠嵌东珠数量至少为三颗,可以推论两幅画像的成画年代不早于顺治二年。此外,容像服饰中披领、小袖等细节亦符合典型的满族服饰特征。

除了具备清代服饰元素外,这两幅容像人物服色花样和装饰图案也具有明代风格。其一,服饰均为大红色,绘有暗地四合如意云纹。明代公侯伯及一至四品文武官员袍服皆尚红;为进一步细化品官的等级标识,特别是一至四品官员服色都用绯色,难以辨别具体品级,又制定服饰花样,通过在面料上织造不同尺寸花纹来区别等级。8 其二,服饰图案分别采用通体蟒纹和方形蟒补的形式。孔胤植前胸绘蓝色过肩行蟒,两袖行蟒左黄右红,下有膝襕,行蟒左绿右蓝。孔兴燮前胸缀一块织金正蟒图案的方形补子,补子尺寸较大,一分为二,分别缀于对襟两边。综合服色花样、图案内容和布局形式来看,两幅容像服饰基本上延续了明代蟒服的表现形式。

蟒服属于明代赐服中的一类,赐服是皇帝赏赐给有关人员的服饰,一般高于被赐官员自身品级,以彰显穿着者与众不同的身份地位。9 作为世袭公爵,明清以来衍圣公的地位和品阶达到前所未有的高度。据《明史· 舆服志》记载:

历朝赐服,文臣有未至一品而赐玉带者,自洪武中学士罗复仁始。衍圣公秩正二品,服织金麒麟袍、玉带,则景泰中入朝拜赐。10

文献记载的只是麒麟服,而从孔府传世的明代服饰实物来看,衍圣公所受赏赐不乏蟒服、飞鱼服、斗牛服等数种,是衍圣公世受封爵及显赫地位的象征。而清代蟒服可直接作为官服穿用:

顺治九年(1652)题准,民公侯伯服用貂镶朝衣、貂裘、貂袍,蟒缎、妆缎、金花缎、倭缎、各样补缎、花素缎……用麒麟补,或四爪蟒补。11

不仅如此,清代统治者也曾将蟒服赐予衍圣公,如《圣祖仁皇帝实录》载,康熙二十三年(1684),康熙帝驾幸曲阜,衍圣公孔毓圻率博士孔毓埏等诸职官跪迎,“赐孔毓圻狐腋蟒服一领、黑貂褂一领、表里各五匹。赐孔毓埏、孔兴认等及四氏子孙在仕籍者,蟒服有差”,12 从这个意义上说,这里所赐蟒服行使的就是赐服功能。所以可以认为,清代蟒服实际上沿袭了明代赐服而将满族服制与其结合,由此体现了赐服制度当中的“清承明制”。

二、“清承明制”在赐服上的具体表现

结合明清服饰制度、服饰实物以及图像资料,进一步考察发现,清代服饰在蟒袍形式、云肩、通袖、膝襕纹样、补子制度等方面都具有明代赐服特点。下面依次展开分析。

(一)蟒袍形式

明代赐服有一定等级区分,大致包括蟒服、飞鱼服、斗牛服、麒麟服等种类。其中,蟒服在赐服中的位置等级是排第一位的,按等级又可分正蟒和行蟒(图3),穿用范围十分严格。“赐蟒,文武一品官所不易得也。单蟒面皆斜向,坐蟒则正向,尤贵。”13 明代蟒服通常为常服形式,由乌纱帽、圆领衫、中单、革带、靴子等组成。14 根据蟒纹标示位置不同,分为两种样式,一种是用补子表现蟒纹的,另一种是通体饰蟒纹的,后者更为常见。

例如,故宫博物院藏一幅明中期无款《男蟒袍像轴》(图4),画像中男子头戴乌纱帽,穿大红团领青蟒袍,腰系玉带,坐虎皮垫围椅上。饰满全身的蟒纹更加华丽,具有超越普通服装样式的特殊效果,以显示受赐者所获得的荣宠。

清代蟒袍承袭明代服饰制度,与明制蟒袍相似。徐珂《清稗类钞》载:

蟒袍, 一名花衣, 明制也。明沈德符《万历野获编》云:“蟒衣为象龙之服,与至尊所御袍相肖,但减一爪耳。正统初,始以赏虏酋。其赐司礼大珰,始于太祖时之刚丙,后王振、汪直诸阉继之。宏治癸亥二月,孝宗久违豫,大安时,内阁为刘健、李东阳、谢迁, 俱拜大红蟒衣之赐,辅弼得蟒衣始此。”按此知今之蟒袍,即为明之蟒衣无疑也。15

明清两代均使用蟒袍,然蟒袍名称相同而形制不同。由于满汉民族之间的文化差异,清代蟒袍款式从宽衣大袖改为紧身窄袖。根据穿用场合不同,蟒袍有两种形制,一种作为礼服,一种作为吉服。另外,清代蟒袍的服用人群较明代广泛,上至皇子、亲王,下至未入流官员,都可以穿用,但在纹饰上区分严格。蟒袍的纹饰,清初基本沿袭明代制度,蟒袍用四爪,区别于五爪龙袍。而清中后期,蟒与龙不再以爪数区分,故清代蟒纹有两种,一种为五爪蟒,一种为四爪蟒。如亲王、亲王世子、郡王等吉服袍,以五爪蟒纹为章;贝勒以下至九品文武官及未入流官员的吉服袍,以四爪蟒纹为章。可见,五爪蟒纹比四爪蟒纹更为尊贵。清代还规定,贝勒以下,民公以上,凡有赐五爪蟒者,亦得用之。例如,孔子博物馆藏有一件清代蓝绸蟒袍(图5),盘领、右衽、窄袖,马蹄袖端,袍身前后开裾。前胸、后背、两肩、马蹄袖端饰缂丝五爪金正蟒,前、后、左、右膝襕处饰缂丝金行蟒。衍圣公作为异姓公爵,按照清代服制规定服四爪蟒纹,因此,笔者推测此件蟒袍应是皇帝所赐。

(二)云肩、通袖、膝襕纹样

清代服饰上的云肩、袖端、膝襕紋样,从明代发展而来。明代赐服上广泛使用云肩、通袖、膝襕纹样,明人王世贞撰《弇山堂别集》中就有“大红金彩膝襕飞鱼纻丝纱罗衣”“织金四爪蟒龙膝襕八宝衣”“红粉皮圈金云肩膝襕通袖衣”等众多衣服名目记载。16 云肩、通袖、膝襕纹样,分别指的是装饰在两肩及后背处柿蒂窠形图案,肩部至袖口的直线条图案,以及前后衣襟下摆及膝处长条形图案。由于搭配赐服使用,云肩、袖襕、膝襕轮廓内装饰图案大多较为尊贵,如龙、蟒、飞鱼、斗牛、麒麟、狮子、虎、豹、獬豸等,这也体现了赐服使用高级图案的装饰特点。北京南苑苇子坑明墓出土一件明正德四合云地柿蒂窠过肩蟒妆花缎袍(图6),现藏首都博物馆。形制为斜襟、右衽、裙式。袍服前胸及后背柿蒂窠内饰过肩蟒纹,蟒首在前胸主要部位。两袖各有一条通袖蟒,下襟处有一条完整的蟒纹膝襕。

清代作为礼服穿用的蟒袍,其图案装饰形式也大体延续这种风格,但稍有变化。从廓形来看,云肩纹饰造型变化不大,清代下裳纹饰形式和位置基本接近明代膝襕;由于清代服饰袖口窄小,袖端有马蹄袖,故改明代通袖襕为袖端装饰纹样。云肩、袖端、下裳所饰蟒纹的分布和数量,在明代基础上开始制度化。规定为:皇帝蟒袍,云肩内部在上衣两肩前后饰正龙各1 条,下裳饰正龙2 条、行龙4 条,袖端饰正龙各1 条;皇子、亲王、亲王世子、郡王蟒袍,云肩内部在上衣两肩前后饰正蟒各1 条,下裳饰行蟒8 条,袖端饰正蟒1 条;皇孙、皇曾孙、贝勒以下至武二品官及文三品官蟒袍,云肩内部在上衣两肩前后饰正蟒各1 条,下裳饰行蟒8 条,袖端饰正蟒1 条;武三品以下及文四品以下蟒袍,云肩内部在上衣两肩前后饰正蟒各1 条,其下无纹饰。17 故宫博物院所藏大量清代帝后朝袍中,大多可见云肩、袖端及下裳纹饰(图7)。

(三)补子制度

补子制度是明代官服中比较有特色的内容,多用于常服中。明代“补子”是一块方形的织物,尺寸为30 ~ 40厘米见方,按照需求在上面织绣不同的动物形象,缀于圆领袍的前胸和后背,以此来区分官员的身份等级。补子形式是明代服饰制度的一个新创,正如《万历野获编》中所言:“文臣章服,各以禽鸟定品级,此本朝独创。”18 洪武二十四年(1391)制定补子等级:

公、侯、驸马、伯服,绣麒麟、白泽。文官:一品仙鹤,二品锦鸡,三品孔雀,四品云雁,五品白鹇,六品鹭鸶,七品鸂鶒,八品黄鹂,九品鹌鹑,杂职练鹊,风宪官獬豸。武官:一品、二品狮子,三品、四品虎豹,五品熊罴,六品、七品彪,八品犀牛,九品海马。19

除以上常服补子外,还有蟒、飞鱼、斗牛、麒麟、白泽等赐服补纹。如山东博物馆藏明无款《夫妇画像轴》(图8),男像主头戴乌纱帽,身穿红色圆领袍,胸前缀有飞鱼补子,内穿白色中单,腰系玉带,足穿靴。此外,明代帝王服装也采用类似补子的图案标志,明制规定,皇帝至郡王常服上,前胸、后背及两肩皆饰团龙图案。

清代基本延续了明代的补子制度,但不是施于常服,而是施于补服上。就补子图案来看,皇帝、皇子、亲王、亲王世子、郡王、贝勒、贝子、固伦额驸皆用圆补。因地位身份、亲疏远近的不同,圆补和方补的补纹也有差异,宗室用五爪蟒,其余人员用四爪蟒。皇帝和皇太子用团龙礼服,与明代帝王常服装饰基本相同。亲王、亲王世子补子图案为绣五爪金龙四团,前后正龙,两肩行龙;郡王补子图案绣五爪行龙四团,两肩前后各一;贝勒补子图案用四爪正蟒两团;贝子补子图案用四爪行蟒两团。镇国公、辅国公及民公侯伯等补子图案相同,均用四爪正蟒方补;镇国将军以下图案大体沿用明朝旧制,文官以禽鸟为纹,一品仙鹤,二品锦鸡,三品孔雀,四品雁,五品白鹇,六品鹭鸶,七品鸂鶒,八品鹌鹑,九品练雀;武官是一品麒麟,二品狮,三品豹,四品虎,五品熊,六品彪,七品、八品犀牛,九品海马。未入流者冠服制如文官九品。都御史、按察使等执法官员补子仍用獬豸。20

清代补子虽然承袭明制,但其图案布局、织绣手法、尺寸大小与明代略有差异。比如,清代补服为对襟,所以前胸的补子从中间分为两半,需要事先织绣好再缝缀于补褂。而明代赐服前胸的补子大多是完整的一块,有直接织绣于衣料再制作成衣的,也有单独织好再缝缀到补服上去的。再如,补子尺寸的大小不同,明代的补子较大,而清代的补子较小。最后,补子装饰也有差异,明代补子四周一般不用装饰;清代补子四周多用花边或金线装饰(图9)。

三、小结

综上所述,清代蟒袍制度在继承明代服制的基础上,又根据现实需求进行改进与调整,从而创造出独具清代特色的服饰制度,主要表现出以下几个特点:

第一,等级制度区分细化。明代蟒服仅有正蟒、行蟒之分,清代蟒袍在此基础上还有四爪蟒、五爪蟒、五爪龙之分。依据蟒纹爪数、形态、数量及分布位置等区分穿用人群,这种等级变化十分细致复杂,而且不同形制蟒袍按照不同等级的区分方式也不尽相同。

第二,服用人群的范围扩大。清代对于蟒袍穿用人群的限制较明代宽松,上至皇子、亲王,下至未入流官员,均可穿用。而在明代服蟒是极高的荣誉,甚至连文武一品官员都十分难得。

第三,社会功能清晰。清代蟒袍作为礼服、吉服分别穿用于不同场合,作为朝服,在朝会祭祀时穿用;作为吉服,在“筵燕(宴)、迎銮以及一切嘉礼”时穿用。明代赐服不属于国家正式的服饰系列,对其应用场景也就没有明确的规定。

此外,通过梳理“清承明制”在赐服上的具体表现,也透视出清代在服饰制度上如何承袭明代衣冠制度,其在坚守本民族实用性强的服饰特点的同时,借鉴汉族装饰纹样及彰显等级制度标识的服饰内容,伴随着周边民族与中原汉族服饰制度的不断融合,中华服饰礼仪文化得以传承延续。