个性时钟:复媒体环境中青年群体的平台摇摆与时间感知的关系研究

胡泳 王昱昊

【摘要】随着社交媒体逐渐成为我们日常生活中不可或缺的信息传播载体,处于复媒体环境中的用户开始自主进行社交媒体的分配性使用,这一使用行为被称作“平台摇摆”。既往有关研究多集中于摇摆需求动机分析,而鲜有对其背后“时间性”问题的深入探索。现以“时间”为切入点,采取深度访谈法探究青年群体在“平台摇摆”过程中的时间感知情况,以此来剖析复媒体环境中青年群体的时间感知特征及其发生变化的原因、影响。研究发现,“平台摇摆”刻画出青年专属的个人时刻表,形成“个性时钟”这一全新的时间感知特征。由于技术可供性差异,“媒介时间”的建构开始经历由“共性”向“个性”的变迁。多样化的“个性时钟”虽然某种程度上将青年从传统媒介时间的操纵下解放出来,但也导致注意力涣散等问题的发生,持续的“分心”将个体围困于平台所建构出的时间围城之中。

【关键词】复媒体环境;平台摇摆;时间感知;媒介时间;个性化

一、研究缘起

在过去的十年中,社交媒体逐渐成为日常生活中不可或缺的信息传播载体,其不仅体现在世界各地的用户量级,也体现在用户平台数量的选择上。特别是对于青年群体而言,他们正在浏览一个与其前辈不同的数字景观。2016年,皮尤研究中心针对五大社交媒体平台的调查发现,约56%的美国社交媒体用户使用不止一个平台[1];2022年,皮尤研究中心对10个平台的调查中,YouTube是美国青少年最常使用的平台(95%),其后依次是TikTok(67%)、Instagram(62%)和Snapchat(59%),较小的应用还包括Twitter(23%)、Twitch(20%)、WhatsApp(17%)、Reddit(14%)和Tumblr(5%)。[2]在中国,艾瑞针对常用移动社交媒体应用的调研显示,43.6%的受访用户日常使用3至4款应用,其中以微信、QQ为代表的即时通信类占到绝大比重。[3]随着技术的井喷,大量功能各异的社交媒体应运而生,让从小浸润在网络中的中国青少年很早就学会了在各类APP中“左右逢源”。中青校媒调查结果显示,受访者最常使用的社交媒体是微信(95.76%),随后依次为QQ(72.25%)、抖音(65.57%)、小红书(36.50%)、微博(35.91%)、B站(34.54%)、知乎(14.42%)等。[4]在此背景下,相较于以往单一的媒体平台使用研究,有学者结合当前的媒介生态环境提出“复合媒体理论”(polymedia),将新媒体环境中的交流机会视为一种综合、整体的“可供性环境”。[5]用户会主动采用“多任务处理”模式自由地将注意力分配至不同媒体[6],而基于多种需求“从一个平台摇摆到另一个平台”使用社交媒体的行为被称为“平台摇摆”(platform swinging)。[7]

有关“平台摇摆”的相关研究主要基于特定群体,生长于数字化时代的青年群体以其丰富的媒体使用经验与高水平的媒介素养成为主要的研究对象。该领域目前集中探究摇摆行为的特点与动机,而对于摇摆行为所带来的影响及其背后的注意力分配问题则较少被提及。由于技术与自身的时间形式存在着密切勾连[8],因而复媒体环境所携载的时间逻辑亦会镌刻进我们每一次的平台摇摆过程中。随着社交媒体时代的到来,媒介技术对于时间感知的建构正在悄然改变[9],而青年群体的数字化生存与日常时间感知也在潜移默化地发生变化。不论是倍速播放行为带来的“时间角逐”[10],还是追逐弹性内容生产的“数字灵工”[11]都启发我们:青年群体在复媒体环境中的平台摇摆蕴含着时间解放与感知异化间的矛盾与张力,青年在获得时间自主掌控权的同时,慢性注意力涣散、信息过载等问题也正在越发凸显,急需引起我们的警示。因此,本研究意在以“时间”为抓手,探索“平台摇摆”中青年群体的时间感知情况,并尝试进一步揭示平台摇摆这一现象带来的时间感知问题,以期引导青年群体能够同多样化的媒体平台展开积极、正向的良性互動。

二、文献综述

(一)复媒体环境与平台摇摆行为

复媒体(polymedia)这一概念旨在探讨当前媒介融合背景下所形成的一种新型媒介环境。当个体具备充足的媒介资源且不受媒介素养等因素的限制时,往往会将媒介交流机会视为一种综合环境,并对不同媒介进行定位。其重在探究个体于不同媒介之间进行的差异化选择会带来何种影响,并将这种交流环境视为一种综合的可供性结构[12],用户如何在综合性的媒介环境中利用媒体展开情感表达与管理媒体间的关系成为这一理论的重要命题。[13]相较于既往聚焦于单一平台使用行为的研究传统,复媒体理论能够引导研究者从更为宏观的角度考察用户对多种媒体平台的使用行为。该环境下,用户会同时使用多个社交媒体平台[14],也会为不同的媒体使用方式进行差异化定位。[15]在复媒体环境中,诞生了“平台摇摆”,这一概念被用来描述用户基于自身需求轮番使用、切换不同媒体平台的行为。因此,可以认为复媒体环境的出现为平台摇摆行为的产生奠定了基础,也为后续相关研究提供了研究语境,平台摇摆是用户在复媒体环境中的行为表征。

(二)平台摇摆中的时间感知问题

个人往往基于特定需求将自身注意力分配至不同的平台中,这证明除单一社交媒体的使用外,通过在不同社交媒体平台间的“摇摆”能够满足复媒体环境下的个体需求。[16]目前平台摇摆研究集中于对该行为的动机及特征进行探讨,主要植根于特定群体之中。青年群体在网络生活中常常会根据自身需求主动切换各种媒介平台,这些网生一代就像在“游牧”一样开展信息收集、自我呈现、社会交往等日常活动,[17]“高效与便捷的沟通、时刻在线的需要、随时随地记录与分享”[18]成为平台摇摆的主要动机,而用户“时间利用”模式的差异同样是影响个人平台摇摆的主观因素之一。[19]通过对阿根廷青年的社交媒体使用行为的持续研究,有学者发现青年会在复媒体环境中依据不同社交媒体所具有的时间节奏来按需使用媒体平台。[20]从时间动力学视角看,平台的时间节奏与信息制作、发布的时间密不可分。[21]当实时信息流APP的出现衍生出“刷”手机的实践日常,在信息不断涌现的过程中,时间成为媒体的组织原则[22],因此,个人的时间管理与平台实践密切相关,“社交媒体自身携载的时间特征塑造了个人对特定媒体的使用与认知”。[23]复媒体环境的出现改变了个人与信息间的关系语境,我们在多个平台进行注意力分配的过程即是在不断处理与时间的特定关系、在实践中强化时间感知的过程。若想探究当下个体时间观念建构的根源与平台摇摆背后的时间逻辑,需要将时间感知特征置于社会语境之中,并同这一时期的时间观念关联起来。

(三)媒介时间的演变与时间感知变迁

爬梳人类社会发展史,农业社会中的自然循环时间与工业社会中的线性钟表时间在媒介技术的变革下被切割成“点”状的时间分子云,大众媒介支离破碎的内容安排带来了以“瞬间化、零散化与无序性”为特征的“媒介时间”时代,瓦解了以往由钟表时间所掌控的时间感知体系。[24]媒介一方面取代了传统钟表的角色,使得时间参照以媒介为标准;另一方面则通过对内容的编排,主动建构着个人的日常时间感知。[25]我们所感受到的碎片化的媒介时间带给人类的压迫感、紧张感本质上是一种时间感知的变化[26],这反映出复媒体环境下媒介技术的演变与媒介时间特征的变迁。从媒介化研究视角出发,“作为情境的媒介”扩展了个体的社会实践方式[27],海量的平台选择与“此刻”满足的渴求使得用户根据个人意志对媒介使用的时间主动进行自由编排、拼贴与混搭,犹如操纵着属于自己的“时间游戏”[28],瞬时性共情营造的可能使得用户能够时刻在社交媒体中进行“情感展演”。[29]由此,媒介时间在复媒体环境中开始向“个性化”趋势演变,个人对于媒介时间的感知也开始变得更加多样,突破了以往“公共、统一”的时间感知。这使得处于复媒体环境中的个体持续性地处于多重时间维度下,在平台摇摆的过程中频繁在现实与网络时间中切换,协调不同维度的时间感知成为生活惯常。[30]

在社会向媒介化深度演进的当下,人们往往会存在两方面的时间感知:一种是现实世界中的自然时间,其始终如一地按照节奏运行且不会受到人为干扰;而另一种则是由媒介空间进行内容呈现时所建构的时间,即基于媒介内容生成的时间节奏。[31]本文主要探讨复媒体环境中由海量社交媒体所共同建构的媒介时间,以及个人在社交媒体平台中所花费的时间。

综上所述,复媒环境的衍生为摇摆行为的相关研究提供了理论基础,青年群体在摇摆的过程中正逐渐形塑属于自身特有的时间管理模式与平台使用节奏,其对于“媒介时间”的感知亦在潜移默化地改变。既往研究主要集中于对特定群体摇摆需求动机的探索,鲜有学者从时间感知视角探析摇摆行为对青年群体所带来的影响与改变。本研究通过定性研究的相关方法探析青年群体在日常摇摆行为过程中的时间感知情况,剖析平台摇摆与“媒介时间”二者间的关系勾连,这能够启发我们从新视角出发,细致阐释复媒体环境下青年与媒介平台的互动关系。

基于研究综述,本文提出以下四个研究问题:

RQ1:复媒体环境下,青年群体在平台摇摆过程中的时间感知有何特征?

RQ2:复媒体环境下,青年群体的时间感知特征发生变化的原因是什么?

RQ3:青年群体在复媒体环境下,其时间感知的个性化演变带来哪些负面影响?

RQ4:复媒体环境下,平台摇摆行为与“媒介时间”二者之间存在何种关联?

三、研究方法

本研究采取深度访谈作为研究资料的收集方式。研究者从2023年2月至2023年6月分别对20名青年展开30至60分钟不等的半结构式访谈。深度访谈采取目的性抽样,访谈遵循信息饱和原则,受访者在第20名时出现信息饱和,难以再获取新的信息材料,访谈资料的收集工作基本完成。为确保访谈样本的典型性与代表性,基于访谈数量的有限性,本研究在采取目的性抽样的同时结合异质性抽样,确保最大限度地反映访谈对象间的差异。

访谈开始前事先进行调研,以确保访谈对象同时使用两个及两个以上的社交媒体,存在分配性使用行为。访谈对象年龄介于19—26岁,符合我国《中长期青年发展规划(2016—2025年)》中对青年群体年龄界定的14—35周岁。同时,访谈对象均来自不同中心城市所在高校的不同专业,社交媒体使用频率较高且使用场景多样,确保受访样本符合研究需要。考虑到时间与地理因素的限制,访谈以线下线上结合的方式展开,遵循受访者知情同意原则,访谈过程进行了全程录音,以供后期整理并形成文字稿。

访谈问题共三个部分:第一部分涉及受访者对不同媒体平台的功能定位与使用动机;第二部分涉及受访者的社交媒体分配性组合使用行为,以及这一过程中受访者在分配使用中同时间相关的限制因素;第三部分包括受访者在使用某一平台或多个平台时的时间感知特征,以及个人对时间观念的认知等问题。访谈完成后,研究者反复逐字阅读分析访谈文本,以提取受访者谈论到的核心主题与关键概念,就其现象进行归纳总结,经过严谨分析论证形成本文主体结论。

四、研究发现

(一)平台摇摆中的时间感知特征

本研究基于对受访者社交媒体分配性使用行为的考察分析,在整合访谈内容的基础上,尝试勾勒平台摇摆刻画出的日常时间感知框架。随着海量社交媒体的出现,复媒体环境中“个性化的时间拼贴”与“多线程的任务交叠”成为平台摇摆行为背后时间性的具象表征,在青年群体的社交媒体使用行为不断趋向多样化的同时,由“搖摆”所刻画出的多元时刻表不断塑造出个性化的媒介时间,个人的时间感知亦逐渐走向复杂化。

1.选择:碎片时刻表的个性拼贴

由于对媒介内容的定位与需求有所不同,青年群体在面对差异化的媒体平台时会对社交媒体的使用时段进行主动划分。受访者S7表示:“如果是比较短暂的碎片化时间,比如在等车、走路的时候我会刷抖音,但如果在吃饭的时候,我会选择打开B站。”虽然平台功能是客观的,但个人会主动选择在何时去消费不同媒介平台中的内容,并且逐渐形成属于自己的媒体组合时刻表。

除此之外,同一平台内部的摇摆行为亦会影响个性时刻表的生成规律,“平台大号小号间的切换”就是平台内摇摆的主要表现。通过平台摇摆,青年群体自我形象的差异化呈现使得他们能够更高效地维系社交关系,及时收获新鲜的社会资本。正如受访者S14所言:“我有两个微博账号,小号只对关系很好的朋友开放,主要定期记录日常生活,大号倾向于一些观点的输出,进行实事评论或是情绪的发泄,没有什么登录规律,全凭心情。”因此,在平台内摇摆的过程中,利用社交媒体进行信息生产的时间主动权往往掌握在自己手中,相较于传统媒体时代统一、固定时段的信息发布规程,复媒体环境中的用户在自我呈现与信息发布时间上的限制更少,更为趋近个性化。受访者S20表示:“抖音是一天过后在晚上用来放松的,如果早晨刷抖音会让我觉得十分虚度时光,所以我都是早晨用微博看时政新闻,这样让我感到充实和安心。”何时使用何种媒体平台来满足自身的需要,是青年群体在个性化需求之下主动对时刻表进行的自由拼贴。

另一方面,对于媒体中所发布的新闻或者某一热点事件,从多个信息平台获取的信息节奏与密度也是高度个性化的。受访者S12表示:“有时我看到新闻后和舍友分享,他会说‘你怎么才知道,都好久了,但我觉得每个人节奏不一样,没必要事事都追热点。”在复媒体环境中,由于时刻表的生成具有高度的个性化,其凝聚着多重因素的共同作用,不同人接触相同公共事件的时间亦会有所不同,获取信息的主要平台与获取时间也不同。这种“选择”导致个人对媒介时间的感知开始产生“分化”,时效性信息也有可能在延时的作用下成为“虚假的新近事件”,每个人的时间表不仅是碎片化的,亦存在着延时带来的差异化规则。

2.切换:多线程时刻表交叠生成

平台摇摆存在相应的动机,亦存在不同的摇摆节奏与频率,进而自然时间与媒介使用时间在多线程任务处理的过程中会产生交叠,不同媒介平台间的使用时间亦存在着相互交叠。个人会无意识地将社交媒体的使用习惯与特定时段捆绑在一起,形成“陪伴组合”的日常。受访者S5表示:“现在只要去刷牙,就会打开抖音,然后就一边看一边刷,晚上睡觉之前会打开网易云音乐,要不就睡不着。”与此相似的还有诸如等车的时候“打开微博刷热搜”、吃饭的时候“刷B站”等日常生活行为与社交媒体平台的多任务处理模式。在生活与媒介使用的多线程任务处理过程中,自然时间的感知同媒介所建构出的时间感知相互交叠作用,生活习惯与时间规程会潜移默化地随着社交媒体的分配性使用行为而不断摇摆。同时,平台间的多线程任务切换在复媒体环境中显得更为高频。这一现象主要体现在信息获取与社交维系的过程中。

信息获取方面,受访者经常会在一段时间内利用多个媒体平台完成信息检索工作,受访者S11表示:“一个平台上的信息肯定是不够用的,我如果在知乎上搜索不到有用的内容,就会立刻去小红书上继续搜,直到得到我想要的信息。”由于平台内容可供性的差异,不同平台所提供的信息质量、内容特点均有所不同,利用这一差异并在不同平台展开多线程任务处理能够以较高效率完成对信息的检索。

社交维系方面,抖音等短视频APP成为青年群体进行情感维系的重要阵地,如受访者S9所言:“看到抖音好玩有趣的内容我会立刻分享给朋友们,这是我和大家维系关系的一种模式,所以我经常从抖音切换到微信,然后又跳转回抖音。”这一即时分享的过程不仅使得分享欲得到满足,也完成了对社交关系的维系。受访者S3为了能及时获得有关“哥哥”的路演信息,自己会不停“奔跑”于不同的平台间,以便于更好地为自家爱豆进行打投:“这边抖音直播刚结束,就立刻去微博刷评论,然后朋友圈转发路演信息……但是我并不累,感觉一直都在陪着他。”通过不断地平台切换来满足自身需求,在获取、分享偶像路演信息的同时,个人也在内心持续进行着与偶像的准社会关系建构。

但是,當我们时刻处于虚拟与现实共同交织的综合性环境时,多线程时刻表的出现会使得个人在享受“陪伴感”的同时也会陷入时间感知弱化的陷阱。持续的媒介依赖使得个人对时间感知的“边界”逐渐模糊,如受访者S15所言:“自己经常会在无意识的状态下打开不同的社交媒体,可能我先打开微博热搜,又马上打开B站首页看看推送,然后打开朋友圈刷两下……不管我是在什么情况下。”在快速的平台切换过程中,我们无法明确地感知到完整时间的存在,也无法对时间界限进行界定。受访者S2也表示:“疫情的那段时间,我完全分不清到底过去了多久,只是希望能赶紧把这段时间熬过去,所以基本上就是一个平台一个平台地刷来刷去。”在时间感知被不断弱化的今天,过于频繁、密集的平台切换不利于个人注意力的集中,也不利于任务处理效率的提升。

(二)平台摇摆中的时间节奏生成

基于经验性访谈材料,青年群体在进行平台摇摆的过程中会依据多种多样的需求展开媒体使用行为,而在此过程中,不同的行为会导致个人对于“媒介时间”的感知存在一定的差异。本文发现,“技术认知”与“内容逻辑”对平台的时间节奏生成和个人的时间感知存在密切联系,这也成为本文分析时间感知变化的主要维度。

1.认知:平台算法知识的识别利用差异

平台摇摆行为伴随着个体与复媒体环境的持续交互,而不同平台携载的算法机制则导致用户产生对平台时间节奏的差异化认知,并逐渐加深其对平台算法规则的了解。随着“算法的社会性知识”片段在青年群体的日常生活情境中不断涌现[32],个人也在摇摆过程中完成对平台基本运作逻辑与算法推荐机制的熟识,并学会利用、掌握不同平台推送的时间规则去获取更为丰厚的流量与关注度。

作为一名自媒体博主,受访者S6表示:“我会依照不同媒体平台上的算法推荐时间去发布自己的作品,在不同时段去安排内容制作并准时发布在不同平台上。”同样,受访者S8也认为:“抖音一般都会在下午5点集中推荐,这时候的流量很多。”由于青年群体对算法技术的存在有着更为明显的感知,因此会在人际交流与媒介实践中强化自身对算法知识的了解,甚至主动训练、操纵算法,如受访者S4所言:“如果我想多多关注某一领域相关信息的时候,每天都会去刻意地搜索两次,来确保这个平台给我推荐更多类似的东西。”

平台算法推荐机制的个性化认知使得用户在复媒体环境中的行为越发多元,对算法知识的识别与利用差异促使人们在平台中的停留时间和注意力分配时长走向分化。但另一层面,个性化算法推荐的出现也使得个人对时间的感知处于技术逻辑的隐性控制之中。受访者所表述出的对平台算法推荐机制的感知,实际上是用户基于自身需求通过对算法的想象而得出的所谓官方算法时间规则,就像受访者S18说的那样:“我其实有隐约观察到这个平台每天下午5点会推送很多同类型的美食内容,时间久了总会想在这个时间打开看看然后决定晚上吃啥。”

2.内容:平台内容建构中的可供性差异

传统媒体时代,媒体所提供的内容选择多为固定时段,且高度同质化,而在复媒体环境中,不同平台的内容可供性差异影响着个人的媒体印象,用户会基于自身使用体验与需求被满足的程度来决定下一次的媒体使用行为。受访者S1表示:“小红书上是图片加文字的形式,看起来就比较有视觉冲击力,能一下子引起我的注意力。”基于平台内容的组织形式,受访者将不同的平台使用习惯与平台使用时刻串联在一起,其使用的频率与时长各异,平台内容信息呈现的方式也大有不同,这为个性化媒介时间的生成提供了现实依据。受访者S5认为:“像微信这种实时性的社交软件肯定没事就需要看一眼,但是有些平台只在特定的时候需要,平台中的内容更新时间、内容特征都是有差异的,我不可能抱着抖音刷一天,但微信会时刻需要我打开。”平台可供性的差异使得不同平台拥有异质化的内容生成逻辑,而内容生成逻辑进一步成为用户与平台在互动过程中感知时间的中介物。换言之,用户会基于不同的媒介内容与平台展开互动,不同的选择决定了某一次互动行为在使用时间上的差异,并进一步影响着在互动过程中的时间感知。传统媒体时代,稀缺的媒体平台选择与整齐划一的内容排布使得个人对于时间的感知趋于统一,但复媒体环境的出现改变了这一境况,使得我们的时间感知在与不同媒介内容的互动过程中走向分化。

(三)平台摇摆中的时间感知冲突

复媒体环境中,青年群体的平台摇摆行为早已“篆刻”进自身日常媒介实践活动的日常,基于经验材料发现,在面对摇摆时青年群体所获得的时间感知因人而异,具体表现為“解放与束缚”之间的感知冲突,存在着注意力分配过程中的权力争夺。

1.解放:时间控制权的部分回归

面对“加速社会”带来的时间焦虑,找寻“掌控时间”的力量并对抗加速带来的不安与焦虑十分迫切。而社交媒体的存在既是引发时间加速感知的诱因,亦能够充当组织时间段落、填补时间空隙的工具。受访者S13表示:“有时候我会想要沉浸在自己的世界里,所以就会在不同的平台之间切换,不管是刷到新的信息还是发现朋友的回复都是值得期待的,从繁忙的工作生活中偶尔抽离出来一会儿能够让我得到休息。”在此情境下,与碎片化信息的“相遇”不仅没有徒增焦虑,反而成为受访者在快节奏社会中的临时驿站。

复媒体环境中多样化“个性时钟”的运转,使得制造“相遇”、丰富信息密度、舒缓时间焦虑成为可能,这也意味着个人获得了更多的时间掌控权。受访者S17表示:“从选择性角度而言,如果从知识汲取者的角度来说,我感觉自己变得更加自由,因为可以在多个平台搜寻、对比。”实际上,青年群体对时间感知的问题并非完全受到媒体平台的“操控”,受访者S19认为:“我是一个自控力相对较强的人,所以我觉得自己对时间的判断标准是掌握在自己手中的。”因此对平台摇摆这一行为还需要同个人的需求与自制力水平相关联。对于“无意识地进行平台摇摆”或者对APP的习惯性依赖,受访者S16则表示:“我觉得在无意识中不断切换平台的行为其实意味着某种填补时间空缺、消磨时间与无聊的心理状态,某种程度上也代表着平台摇摆对我们存在时间利用价值。”因此,复媒体环境下青年群体的平台摇摆行为具有一定的复杂性,但不可否认的是,海量个性化媒体平台的涌现为青年进行时间规划、填补时间空缺、消解无聊心理等需求的实现提供了更多的自主权。

2.束缚:主体自我的无意识丧失

平台摇摆在为青年群体赋予更多自主时间掌控权利的同时,也不应忽视其背后所体现出的注意力争夺问题。在今天,我们都是活在时代更替的夹缝中的“越界人”,在界限不断消失的过程中,“晕眩”成为基本的生存感受。[33]复媒体环境中,当平台打破各种“界限”、平台间切换的时差无限趋近为零之时,由时间感知变化带来的“晕眩”亦成为日常生活中的常态。受访者S11表示:“我会无意识地打开不同的平台看,听别人讲话的时候也会下意识打开朋友圈刷刷,一会儿看看热搜,一会儿看看抖音或者B站的首页,但是我好像说不出来自己为什么要这样。”在访谈过程中,此类现象或多或少地发生在不同访谈对象身上,而并非个例。这种特定情况下的“晕眩”,其实是“主体自我”在无意识中丧失的表现,学者蓝江在谈及平台注意力经济时将这一现象界定为“分心”,其认为“分心已经成为大数据与互联网时代的基本方式”。[34]一方面,不断将目光投向屏幕另一端的青年人正在经历着持续性注意力分散的困扰,正如受访者S10所言:“我觉得这会是对我注意力的一种剥夺,我有意识到自己正在处于一种不断摇摆的过程中,但这很难抵抗,手机屏幕对我而言太有吸引力了。”另一方面,由于不同平台能够给予用户差异化的功能性体验,生存于数字化时代的青年们似乎也更容易对社交媒体产生依赖,相较于单一的媒体环境,复媒体环境的个体会迷失在一个又一个平台之间的联结与互动中,并主动进行“自我束缚”。受访者S20就表示:“我现在都是习惯性打开APP刷一刷,或者习惯性地点开不同的媒体平台,时常有一种好像失去了APP就没有办法生活了的感觉。”

五、研究讨论

(一)个性时钟:平台摇摆刻画的多元时刻表

研究发现,青年群体会通过不同平台或同一平台内部的摇摆行为来进行个性化媒介时间的拼贴组合,建构出形态各异的日常时刻表。相较于由大众媒体统一建构出的“媒介时间”,平台摇摆的出现使得媒介时间的表征由“公共化”开始走向“个性化”,个人的时间感知也开始受到社交媒体分配性使用行为的影响,而这也回应了RQ1“青年群体在平台摇摆过程中的时间感知有何特征”的问题。一方面,在复媒体环境中,个人能够主动进行注意力的选择性分配,并且主动建构属于自己的媒介使用时间。个人的时间感知亦因此受到媒体使用习惯以及社交媒体分配性使用行为的影响,完整的媒体使用时间被分割为零散的碎片,从“共性时刻表的统一”到“碎片时刻表的拼贴”,个人的时间感知在走向碎片化的同时,对于大众媒体所建构的公共媒介时间感知则不断弱化。虽然复媒体环境的出现使得个体能够更加主动地挑选使用社交媒体获取信息的时间与空间,但个性化时刻表的存在潜在地弱化了社会大众对网络议题的共时性讨论,某种程度上不利于媒体发挥社会整合的功能机制。

另一方面,当我们以“多线程”这一视角去剖析用户的社交媒体分配性使用行为时,能够发现个人在复媒体环境中与平台的互动过程本就是一个“多线程任务”的集合。“多任务并发处理”是指在一定时间跨度内存在着不同任务间的切换问题[35],个人会基于自身需求在某段时间内进行多线程的任务切换,由此平台摇摆在多线程视角下可能会“同时发生”。在此情境下,由单一媒介平台所建构出的时间感知在短时间内相互融合,在多线程时刻表的交叠过程中引发时间感知的改变,这一行为在满足自身需求的同时亦衍生出诸多潜在问题。当个人误以为自己挣脱了钟表时间的“束缚”之时,实际上其所做出的每一个选择还是处于媒介时间的规训之下。换言之,“陪伴”变质成为依赖,进一步成为控制。在一次次的快速平台切换中,摇摆间隔逐渐趋近于“无时差”的状态,多线程时刻表的生成与交叠在满足个人需求的同时,似乎也在逐渐使得个人感知不到时间的存在,平台摇摆也成为日常生活中无法被意识到的惯习。

(二)感知变迁:共性时间到个性时间的转变

在这个由海量社交媒体组成的复媒体环境中,有限的个人注意力成为稀缺资源,媒体平台不得不加入争夺用户注意力的“内卷”浪潮并不断提升个人信息服务的水平,这一过程中个性化算法推荐机制扮演着重要角色。由于用户在媒体使用行为中存在着多样的矛盾,因此平台需要基于用户需求的迁移规律生成算法推荐的时间规则,从而达到收益的最大化。用户在某一时段存在阅读偏好的稳定性,并且会随着时间变化而产生兴趣的转移[36],因而不同平台的算法推荐机制也会有所差异,这使得部分用户开始思考如何利用算法推荐来满足自身需求,在这一过程中逐渐形成自身对于算法技术的认知与体悟。媒体平台数量的增加、个性化算法推荐机制的广泛应用既是平台摇摆现象产生的技术基础,又是塑造摇摆行为特点的客观因素。在技术逻辑的指引下,单一媒体平台所蕴含的时间性被延展为复媒体环境中的“综合时间性”,个性化的平台选择结合多样的算法推荐机制共同打造不同于传统媒体时代的媒介时间生态。

同样,平台可供性的差异使得不同平台拥有异质化的内容生成逻辑,而内容生成逻辑进一步成为用户与平台在互动过程中感知时间的中介物。用户会基于不同的媒介内容与平台展开互动,不同的选择决定了此次互動行为在使用时间上的差异,并进一步影响着我们在互动过程中的时间感知。传统媒体时代,稀缺的媒体平台选择与“整齐划一”的内容排布使得个人在使用时间上高度一致,对于时间的感知也趋于统一。但复媒体环境的出现改变了这一境况,使得我们的时间感知在与不同的媒介内容的互动过程中走向分化。

实际上,时间感知变迁是多重逻辑相互交织下的协商之物,而非单独的因素使然。可供性理论强调用户对环境的感知以及建立相互联系的过程,涉及用户与媒介间的集体协作,重在突出“人与技术互动的过程”。[37]本文认为对于媒介时间从共性到个性的感知变迁可以归结出以下几点原因:首先,社交媒体可选平台的增加与使用时间的个性化赋予用户更多的使用可能,在选择性心理的作用下,用户会选择一个或多个平台开展互动,建构出个性化的“媒介时间”。在这一过程中,对于算法技术的认知与利用差异亦会影响到时间感知的形成。其次,在个性化算法分发机制的作用下,形态各异的媒介内容产品作为媒体平台中的“诱饵”,吸引用户将注意力分配于特定的平台上,平台内部的算法机制亦导致不同的使用时长,不同平台中媒介内容呈现的方式、特点等均成为影响用户进行自主选择的基础,并决定着个人与平台互动行为的性质与质量。

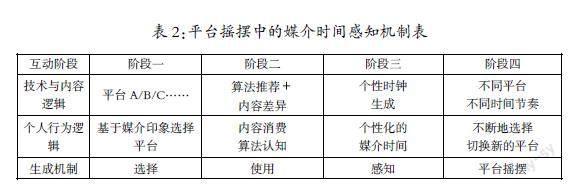

从技术可供性的视角出发,时间感知的变迁本质上是由“人与技术的互动过程”来决定的,技术与内容逻辑的变化是个人时间感知变迁的核心动因。由此,本部分回应并阐释了研究问题RQ2中“复媒体环境下,青年群体的时间感知特征发生变化的原因”。若以阶段来划分,本文将个人在平台摇摆过程中“媒介时间感知的形成过程”分为选择、使用、感知与摇摆四个阶段,并分别从技术内容逻辑与个人行为逻辑角度出发,归纳出“平台摇摆中的媒介时间感知机制表”,具体内容详见表2。

(三)围困时城:时间解放与时间束缚的博弈

复媒体环境中,每个平台都是一座时间之城,当无数时间之城共同组成的“个性时钟”开始运转,我们便开始依据个性化的时刻表完成对时间规程的塑造,从整齐划一的媒介时间中解放出来,开始建构属于自己的个性时间。但在时间解放的背后,实际上隐藏着更为隐蔽的权力争夺,“个性时钟”的运转规则并非由你我来制定,而是取决于每座时城自身的运行规则。

基于平台“隐喻”,我们往往缺乏对新技术发展背后权力机制的反思,而是更多地拥抱与面对技术带给我们的一切便利。[38]实际上,复媒体环境中的海量媒体平台改变了以往传统媒体对大众时间感知的掌控,而平台自身的运行逻辑也使得青年群体在一次次的摇摆过程中不断被剥夺属于自身的权利。社会加速理论认为“当前整体的社会正处于不断加速的状态”,而媒介时间的出现则被视为引致社会加速的重要因素。当人们越来越多地依赖媒介,并通过媒介来认识时间、安排时间、游戏时间时[39],虽然解决问题的效率在不断加速,但同时亦能捕捉到社会对于时间加速带来的忧思。“个性时钟”的生成在某种程度上将个人从公共媒介时间的操控下解放出来,并获得主动建构个性时间的权利。但是,如若我们将目光投向个性时钟的另一面向,以多向度来审视平台摇摆中所蕴含着的时间性,就能够在多样化的使用行为中窥探到个性时间所带来的“个性化赋权”潜在风险——这种“赋权”实则是为了实施“更好的控制”而掩人耳目的面具。我们不能否认平台选择的增加、使用时间的自由拼贴确实给予了用户控制时间的权利,但这一权利却是相当有限的。当“社交媒体平台的陪伴”成为个人日常生活中的必需品时,个人往往就将自己的选择权“让渡”给了平台本身,深度的媒介依赖使我们看似在操控各种媒体平台,其实只能是在有限的选择中进行虚假的“自由”选择,感知着由平台算法与资本为我们建构出的伪个性时间。

当前,青年人正在逐渐沉溺于社交媒体搭建出的时间围城,平台间的切换与分配性使用时常使得个人忘记了时间的流逝。生存于复媒体景观之中,我们的每一次点击、行动、切换抑或是任何动作都将作为数据被存储下来,以便于平台算法勾勒出个性化的用户画像,久而久之,算法便成为“比自己更了解自己”的存在。这种情况下,我们不再以自身的行为思考逻辑作为基础,而是以“外—主体”这一存在来重新建构对自身的认知。学者蓝江认为:“外部平台通过算法的精准调制,将我们的行为和思想由内及外地拖出来,转而被捆绑在数字平台上,让我们按照数字平台算法所设定的节拍,在其中漫游运动,我们以为在其中,这些都是我们自己的思考和行为,其实这些思考和行为不过是算法运动的衍生物。”

本部分基于前述内容对研究问题RQ3进行具体回应,分析“时间感知向个性化演变发展时所可能对青年带来的负面影响”。平台摇摆的本质即在于用户依据自身需求将注意力分配至不同的平台中,但从另一向度来思考,个人似乎不再是在复媒体牧场中自由驰骋的游牧者,而成为算法逻辑操控下被强制拖拽的无力羔羊。当注意力的主动分配成为被动的“分心”,失去主体自我意识的用户亦成为平台与技术的奴隶,自由选择的权力被僭越,“主动摇摆”变为“随波逐流”,被围困在一座又一座时间之城中却又全然不知。

(四)平台摇摆:个性化媒介时间的现实表征

青年群体在进行平台摇摆的过程中,其所获得的时间感知与“媒介时间”之间存在着千丝万缕的联系。由于平台摇摆本质上是一种个性化的注意力分配过程,个人在摇摆的过程中会建构出属于自己的媒介使用时间。反观人类的时间感知演变历程,其总是与媒介技术的形态演变息息相关,时间感知亦会反作用于人们具体的媒介使用行为。传统媒体时代,以广播电视为代表的大众媒介的出现使得“瞬时、零散与无序”成为媒介时间的主要特征,这里的特征同时也是相对于精密运转的钟表时间而言的。通过规则性的节目播放与内容呈现时段,媒介时间的出现促使个人养成统一性的时间规程,形成新的时间观念[40],公共性的大众信息影响着我们对时间的感知与判断,个体感知到的时间多为完整的、界限清晰的时间片段;而复媒体环境的衍生改变了以往传统媒体时代个人对媒介时间的感知特征,媒介使用的时间向着碎片化、个性化、多线程演变,在不断摇摆的过程中,我们的时间感知潜在地发生了变化。

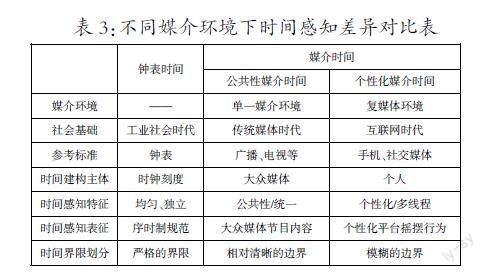

综合有关“媒介时间”的相关研究,同时基于本文的核心研究主题,论者形成有关“不同媒介环境下时间感知差异”的对比表,详见表3所示。

青年群体的平台摇摆行为先是遵循单一平台所拥有的特定时间节奏,以及平台算法与内容共同建构出的时间感知,继而基于自身对平台算法的认知与媒介印象逐步拓展与自身互动的平台,在多种需求动机之下主动进行平台选择与切换。这一过程将多个平台中不同的时间节奏与时间感知相互交叠、重合,形成每个人专属的个性化时刻表,亦即本文指出的“个性时钟”。通过描摹这一全新时间感知的特征、形成路径及其带来的相关影响,能够发现复媒体环境的产生是平台摇摆行为发生的前提,而平台摇摆行为则构成个性时钟生成的基础——没有摇摆行为,就不存在媒介时间感知上的相互交织。通过观察现实生活中青年群体的社交媒体分配性使用行为,拓印出其背后对应的时间感知脉络,我们能够发现:平台摇摆就是个性化媒介时间在现实生活中的具象表征,摇摆行为建构出“个性时钟”的存在,而“个性时钟”反向牵引着复媒体环境中的每一位过客,直至二者在互动中形成稳定的节奏,形成个体在复媒体环境下专属的生活节奏。由此,本文核心研究问题RQ4得到充分讨论并形成基本关系邏辑链条,有关复媒体环境中青年群体平台摇摆与时间感知的具体关系逻辑如图1所示。

六、结论与反思

麦克卢汉曾言:“我们盯着后视镜看现在,倒退着走向未来。”[41]当我们对媒介技术未来的发展之路一无所知时,或许唯一能够参照的就是来时的路。从有关媒介时间性的表层探讨,到自然时间、钟表时间、媒介时间三重迭代趋势的提出,媒介技术的发展路径及其给社会结构带来的影响与冲击从未远离学者们的视野。当前,青年群体在平台摇摆的过程中逐渐形成多样化的时间管理模式,而以此为特征的平台摇摆则成为“媒介时间”在复媒体环境中的具象行为表征。随着媒介技术可供性的变化,青年群体的时间管理模式与平台节奏在双向互动的过程中共同导致媒介时间的感知特征不断向着个性化趋势演变,不被束缚的自由选择使得个人拥有了更多时间掌控的能力。

然而,在这个“晕眩”成为常态的时代,吸食“电子鸦片”、品尝“电子榨菜”的我们似乎并未得到真正的自由,这不禁使人发问:技术发展所建构出的“个性之匙”能否消解其自身加之于人身上的“隐匿枷锁”?或许历史的后视镜已经给予了答案。回望媒介技术环境的发展演变历程,在人与技术互动关系不断变革的过程中,个性化的演变趋势并未消解技术自身所携载着的潜在价值取向,因此我们应当对复媒体环境的存在保持审慎态度,警醒由平台摇摆带来的时间感知异化与无意识“分心”问题。

这一结论意在拓展当前媒介生态环境下人与技术互动过程中的时间感知研究的脉络,从现实生活中捕捉具体的媒介互动行为,以此作为理论拓展的依据;同时指向媒介化生存实践的日常,促使青年群体意识到当前复媒体环境的出现对其行为带来的改变,呼吁青年不要忽略平台摇摆行为背后所带来的感知异化问题。若将“个性时钟”“指针”的具体指向比作平台摇摆的时间节点,那么在媒介化社会中不断强化自身操控“时间指针”的能力便显得尤为重要。我们应在一次次摇摆过程中利用好平台的时间节奏,建构属于自己科学、合理的日常时刻表。

本研究亦存在以下不足之处。首先,本文以青年群体作为访谈对象,所得出的结论主要适用于该群体内部,而对于其他特定群体在平台摇摆过程中的时间感知特征目前还无法得出特定的结论。如若能够将不同特征的群体在平台摇摆过程中的时间感知特征进行串联、对比与分析,或许能够得到更为丰富、完善的“时间感知特征”图谱。其次,本研究遵循“最大差异信息饱和”这一原则展开质化抽样,但仍存在样本量相对较小的问题,研究成果亦需要得到更为广泛的验证与分析。以上两点不足亦可成为未来这一研究领域下新的研究方向,成为后续研究的着力点。

参考文献:

[1]Greenwood,S.,Perrin,A.& Duggan,M.Social media update2016[EB/OL].http://www.pewinternet.org/2016/11/11/social-media-update-2016/.

[2]Vogels,E.A.& Gelles-watnick,R.Teens and social media:Key findings from Pew Research Center surveys[EB/OL].https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/04/24/teens-and-social-media-key-findings-from-pew-research-center-surveys/.

[3]艾媒网.社交APP“交交”上线,2020中国移动社交行业发展趋势预测[EB/OL].https://www.163.com/dy/article/FQOLIN4E0514A1HE.html.

[4]中国青年报.社交媒体年轻老用户边“冲浪”边“治水”[EB/OL].http://m.cyol.com/gb/articles/2022-11/25/content_YgpKQfm9V.html.

[5]Madianou M.&Miller D.Polymedia:Towards a new theory of digital media in interpersonal communication[J].International Journal of Cultural Studies,2013(2):169-187.

[6]Brasel,S.A,& Gips,J.Media multitasking behavior:concurrent television and computer usage[J].Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking,2011(9):527-534.

[7]TandocE.C.Jr,Lou,C.&Min,V.L.H.Platform-swinging in a poly-social-media context:How and why users navigate multiple social media platforms[J].Journal of Computer-Mediated Communication,2019(1):21–35.

[8]罗伯特·哈桑.注意力分散时代:高速网络经济中的阅读、书写与政治[M].张宁,译.上海:复旦大学出版社,2020:19-20.

[9]卞冬磊.作为存在的媒介时间:手机与社交媒体的时间性[J].新闻与传播研究,2022(11):56-70+127.

[10]刘丁香,万立良.“加速的碎片”:青年群体短视频倍速播放行为的竖屏转向[J].当代青年研究,2022(5):66-73.

[11]牛天.赋值的工作:数字灵工平台化工作实践研究[J].中国青年研究,2021(4):5-13.

[12]HutchbyI.Technologies,texts and affordances[J].Sociology,2001(2):441-456.

[13]Madianou,M.Smartphones as Polymedia[J].Journal of Computer-mediated Communication,2014(3):667-680.

[14]Alhabash S.& Ma,M.ATale of Four Platforms:Motivations and Uses of Facebook,Twitter,Instagram,and Snapchat Among College Students?[J].Social Media + Society,3(1),1-13.

[15]Gershon I.Breaking Up Is Hard to Do:Media Switching and Media Ideologies[J].Journalof Linguistic Anthropology,2010(2):389-405.

[16]董晨宇,丁依然,段采薏.作为复媒体环境的社交媒体:中国留学生群体的平台分配与文化适应[J].国际新闻界,2020(7):74-95.

[17]李嫒嫒.数字游牧民:复媒体环境中的社交媒体平台摇摆研究[J].当代青年研究,2022(3):27-34+98.

[18]Urista,M.A.,Dong,Q.&Day,K.D.Explaining why young adults use MySpace and Facebook through uses and gratifications theory[J].Human Communication,2009(2):215-229.

[19]卢新元,许姣,张恒,等.多社交媒体平台环境下用户摇摆行为研究:基于扎根理论的探索[J].情报理论与实践,2022(9):127-134.

[20]Boczkowski P.J.,Matassi M.&Mitchelstein E.How Young Users Deal With Multiple Platforms:The Role of Meaning-Making in Social Media Repertoires[J].Journal of Computer-Mediated Communication,2018(5):245-259.

[21]Ananny,M.Networked News Time[J].Digital Journalism,2016(4):414–431.

[22]胡泳.媒体与时间[J].新闻战线,2015(7):41-42.

[23]Ellison,N.B.,Schoenebeck,S.Y.,Falk,E.B.et al.Sharing the small moments:Ephemeral social interaction on Snapchat[J].Information Communication and Society,2015(7):956-977.

[24]卞冬磊,张稀颖.媒介时间的来临:对传播媒介塑造的时间观念之起源、形成与特征的研究[J].新闻与传播研究,2006(1):32-44+95.

[25]邵培仁,黄庆.媒介时间论:针对媒介时间观念的研究[J].当代传播,2009(3):21-24.

[26]王润.作为现代性的媒介与时间:论媒介时间的三重面向与人的全面发展[J].浙江传媒学院学报,2015(6):2-7+151.

[27]戴宇辰.媒介化研究:一种新的传播研究范式[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2018(2):147-156.

[28]张文娟.媒介时间的变迁与主流媒体融合创新[J].电视研究,2022(5):86-88.

[29]曾一果,陈爽.数字化生存与人设展示:平台化社会的自我形象塑造研究[J].未来传播,2023(1):19-27.

[30]孙玮.移动网络时代的城市新时空:传播学视野中的传播与建筑[J].时代建筑,2019(2):10-13.

[31]彭兰.新媒体技术下传播可供性的变化及其影响[J].现代出版,2022(6):60-73.

[32]赖楚谣.“算法的社会性知识”:短视频内容创作者的算法解释与知识的集体建构[J].国际新闻界,2022(12):109-131.

[33]胡泳.后人类的后真相[M].郑州:郑州大学出版社,2023:30.

[34]蓝江.无限分心的外—主体:注意力经济学的存在论蠡探[J].南开学报(哲学社会科学版),2021(3):58-67.

[35]巢乃鹏,王成,曹茜,等.互联网使用中的多任务行为研究[J].现代传播(中国传媒大学学报),2015(4):130-136.

[36]彭蘭.假象、算法囚徒与权利让渡:数据与算法时代的新风险[J].西北师大学报(社会科学版),2018(5):20-29.

[37]张志安,黄桔琳.传播学视角下互联网平台可供性研究及启示[J].新闻与写作,2020(10):87-95.

[38]刘战伟.凸显什么?遮蔽什么?——作为隐喻的“平台”:连接、中介与基础设施[J].新闻记者,2022(6):54-66.

[39]胡曼君.加速社会下的时间焦虑研究:基于哈特穆特·罗萨的社会加速理论分析[J].视听,2021(9):194-195.

[40]孙信茹.传媒人类学视角下的媒介和时间建构[J].当代传播,2015(4):34-37.

[41]Mcluhan M.Understanding Media[M].Cambridge and London:The MIT press,1964:19.

作者简介:胡泳,北京大学新闻与传播学院教授(北京 100871);王昱昊,北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院人文社科学院硕士生(北京 100091)。

编校:张红玲