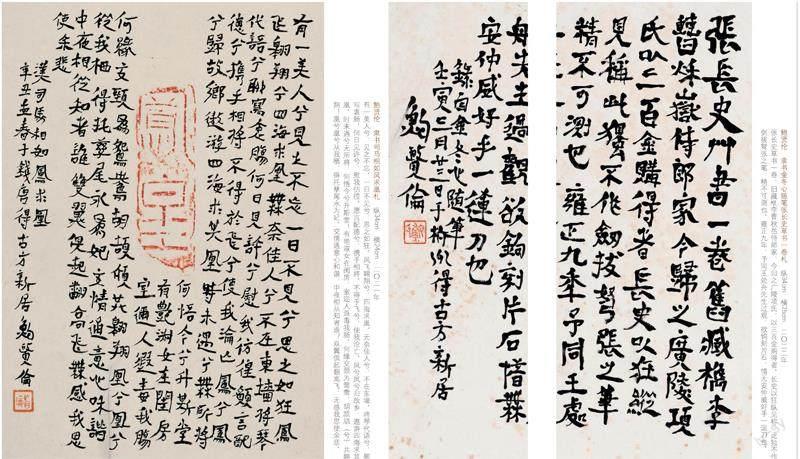

鲍贤伦书法集评

李刚田:

我与鲍贤伦很熟悉,对他的创作很关注。他是站在当代立场上,站在书法创作立场上,站在个性化的立场上,重新解读古人,重新塑造当代作品。他在当代书法创作中,把秦汉简牍最古老的元素表现得淋漓尽致。秦汉简牍在古代不是主动的艺术创作,我们今人站在艺术立场解读、取法与创作的时候,两千多年前的神秘感和历史厚重感都表现出来了,古老的东西有了现代的属性,这一点鲍贤伦做得很好。再一点,引发大家对书法的单纯和深刻的问题的思考。正因为他的选择单纯,取法很窄,选题很小,创作素材依托以秦简为主的古代遗墨,技法的运用力求质简,审美的倾向是古雅和厚朴,在单纯中得到了一种深刻,正是这种深刻塑造了个性化的品格,他的作品在当代独树一帜,在书法史上也是独树一帜,这是他成功的地方。

邱振中:

在这里,我只谈谈鲍贤伦立足于秦隶基础之上的作品,他的这一类作品,特别是其中的部分对联作品,我认为,在当代隶书领域,以至于在整个中国书法史的隶书创作中,是有贡献的。这是一件很了不起的事情。当我们这样来看他的创作时,发现他使用的是一种历史上很多人都使用过的方法,这就是说,依凭古代一种大家都不怎么去模仿的字体或作品,加以融裁,最后形成自己的风格。这是书法史上常用的方法,例如吴昌硕写《石鼓文》。这种方法看来并不新鲜,但它既接续了传统,又开辟了新的进路,无疑是对书法史的贡献。这种创作方法,在今后的一段时间内,仍然有它的意义。这种选择、坚持、融会,不是每个人都能做到的。一个人,在他的有生之年,便能去谈到他对历史的贡献,不可多得。这是鲍贤伦先生幸运的、了不起的地方。

沃兴华:

我一直关注鲍贤伦的书法,觉得他在创作上有两大成功:第一,他成功地将小字大写。鲍贤伦的隶书受简牍书法影响很大。秦代的竹简字很小,鲍贤伦把它们写大了,小字写大很难。董其昌曾经感叹,小字大写需要方方面面的转换,因为小字重韵味,大字重气象,表现在创作方法上,清代人也早就指出過小字与大字用笔方法不同。鲍贤伦的书法实现了小字大写的转换,不仅写出了自己的风格,而且写得那么雍容大度,难能可贵。第二,他成功写出了隶书的书卷气。小字大写的难度很高,近百年来,尤其是最近几十年,虽然写简牍书法的人很多,但是成功的很少,一般都是学习皮毛,又轻又薄。在我眼中真正成功者有两个人,一个是王蘧常,一个是鲍贤伦,他们的特点都是借鉴碑版写简牍。

寒碧:

鲍贤伦把简牍与碑版融合得很顺畅,雄强不空洞,朴落不粗率,能够避免执著于某种风格面貌可能产生的负效应,说明他很踏实,深思善悟,兼具了高明深潜。当然这也与他的性格气质有关,与他的成长经历、人生态度有关。他是中文系毕业,读书入古,但没有酸腐气。后来从事行政工作,做官进止,也没有纱帽气。一方面斯文养性,一方面干济有声,总能做到均衡有度……鲍贤伦倡导的『入古』是十分艰难的一桩工作,真能『入古』的人实在是凤毛麟角。入古也不完全是技术和形式问题,它跟我们大的文脉,比如『斯文』传统,具有非此不可的关系。『斯文』传统最重心灵化育和人格塑造,自然会导引书家书风书艺的『自我塑型』。依我看,鲍贤伦更接近这个传统。我们期待他循此更深入地开掘,得斯文之助,有德义之援,精光内照,不向外求。