“双轮驱动、递进融合式”大学生创新实践能力培养机制构建与实施

吕卅 杨佳 张立辉 王锐 刘力宾

摘 要:创新是引领发展的第一动力。抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。高校肩负着“第一资源”培养和“第一动力”提升的双重使命。该文通过对当前高校大学生创新实践能力培养存在的现实问题进行梳理,一方面坚持整体思维,在实践基础上构建“双轮驱动、递进融合式”创新实践能力培养机制;另一方面强化问题和需求导向,深耕创新两度,构建分层递进式创新实践教学体系,推动高校大学生创新能力培养“融入日常、教在经常、多级联动,发挥长效”。

关键词:创新能力;实践教学;人才培养;整体思维;问题和需求导向

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)26-0038-05

Abstract: Innovation is the first driving force to lead development. To grasp innovation is to grasp development, and to seek innovation is to seek the future. Colleges and universities shoulder the dual mission of cultivating the "first resource" and promoting the "first power". This paper combs the current practical problems in the cultivation of college students' innovative practical ability. On the one hand, it adheres to the overall thinking and constructs the cultivation mechanism of innovative practical ability with "two wheel drive, progressive integration" on the basis of practice; on the other hand, we have strengthened the guidance of problems and needs, deeply cultivated innovation twice, built a hierarchical and progressive innovative practical teaching system, and promoted the cultivation of college students' innovative ability to "integrate into daily life, teach frequently, and play a long-term role".

Keywords: innovation ability; practice teaching; personnel training; holistic thinking; problem and demand orientation

当今世界的竞争是人才创新能力的竞争。“关键核心技术要不来、买不来、讨不来,必须提升我们的自主创新能力”。高校作为人才第一资源和第一生产力结合点,不仅是高层次人才培养的摇篮和基地,更是科技创新的主战场。激发高校科研活力、巩固完善创新机制、攻克产业薄弱环节、实施核心技术攻关工程,关键在于提高人才自主创新能力,根本在于高校创新人才培养。特别是国际贸易保护主义日益盛行的今天,为高校人才创新能力培养向纵深发展提出了新的时代挑战,为提升大学生创新场域自主建构能力和核心竞争力指明了方向,为高校创新实践教学改革开辟了新的战场。广大高校要坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,落实“立德树人、人才培养”的根本任务,系统梳理制约大学生创新能力培养存在的主要矛盾,准确把握影响培养质量的主客观问题,协同联动、稳步提升创新实践能力培养质量,整体推进“创新人才培养”机制落地、落实、落细。

一 当前高校创新实践能力培养面临的现实问题

目前我国地方工科高校能够始终坚持中国特色社会主义思想的指导方向,紧密围绕国家教育战略工作部署要求,积极构建大学生创新能力培养体系,但创新实践环节仍需改进完善,主要体现在如下几方面。

(一) 学生主观创新能力内生动力不足

第一,大部分学生普遍能够认识到“创新是大学生应具备的最重要的能力和素质”,但事实上大多数学生更注重理论课程的学习和满足毕业标准,创新欲望和创新兴趣不足;第二,虽然大部分学生能主动参与大创项目等实践创新活动,但也存在“大帮哄”现象,内心参与的积极性不高,克服困难的主动性欠缺,使创新实践的培养过程流于形式,高水平原创成果不足;第三,大部分学生缺乏主动钻研、自主学习和创新实践的毅力,对创新内涵认识不够,创新方法欠缺,创新成果不足。

(二) 高校创新能力培养模式功能固着

当前高校仍以理论讲授式教学模式为主,大部分实践环节为感知和验证性实验,创新模式简单,实际上对学生激励不足,培养力度和深度难以保证;创新实践环节内容的更新较学科和专业发展前沿相对滞后,创新实践的目标、体系、内容及方法都存在一定程度的指向不清;創新实践教学体系普遍缺乏有效的考核标准和激励政策,导致高校创新能力培养模式存在功能固着现象。形式化、主观化、简单化的“为了创新而创新”导致基于学科自身的理论引导不够清晰,基于学生学习逻辑的创新实践教学设计深度不够。因此,无法贯通协同、形成合力,持续高效推动大学生创新能力提高。

高校应找准创新能力培养弱项,补齐实践教学短板,坚持需求和问题导向,构建以“学生为主体、需求为导向”的创新人才培养新模式,以强大的应用基础研究体系为支撑,形成产学研用结合、社企校协同的良好创新格局,不仅要提高创新要素的质量,调动各类创新主体的积极性,培育创新精神,提升创新能力和品质;更要优化高效创新生态,扩大、深化创新合作,提升创新体系的整体效能。

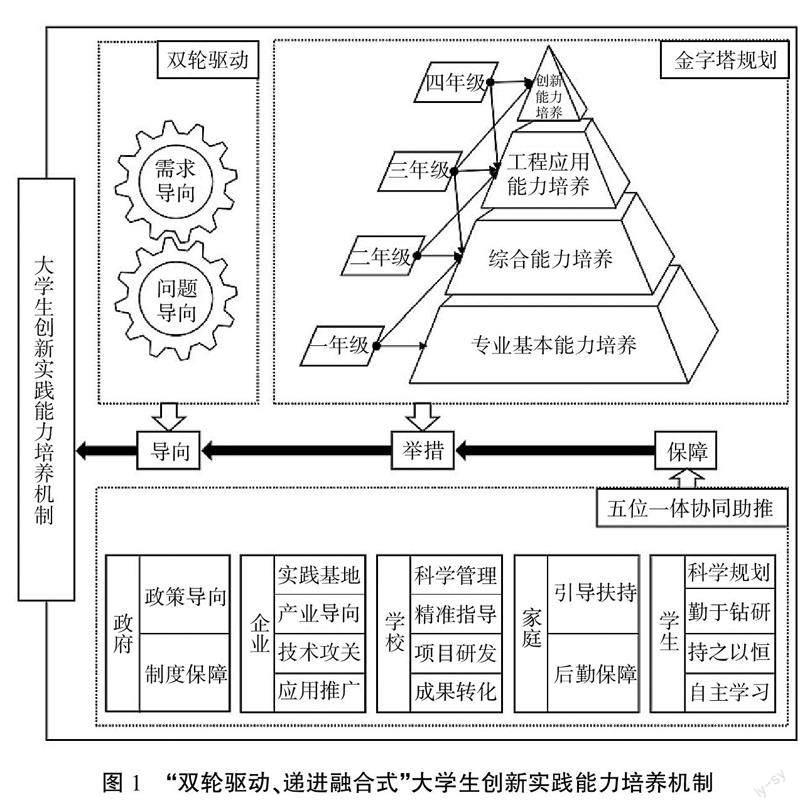

二 大学生创新实践能力提升机制构建

笔者所在的吉林建筑大学电气与计算机学院,涵盖电气工程及其自动化系、电子信息科学与工程系、计算机科学与工程系三个教学机构九个本科专业。近年來,学院围绕“立德树人、人才培养”的根本任务,构建了以大学生创新实践能力提升为目标,“双轮驱动”为导向、“金字塔规划”为举措、“五位一体协同助推”为保障的“双轮驱动、递进融合式”大学生创新实践能力培养机制(图1),弥补当下创新教育短板,赋予理论学习与创新实践“同等重要地位”,让广大学生对创新教育“高看一眼,厚爱一分,下真功,求实效”,有力推动学院创新实践教学更进一步。

该机制中,“双轮驱动”是指以“需求导向”为核心目标,以“问题导向”为攻坚方向,为大学生创新能力培养精确制导。“从国家急迫需要和长远需求出发,真正解决实际问题,对能够快速突破、及时解决问题的技术,要抓紧推进;对属于战略性、需要久久为功的技术,要提前部署。”因此,高校应在充分发挥学科和专业优势的同时,突出需求和问题导向作用,注重创新实践培育与科技发展主线同向并行,着力打造创新实践育人的品牌特色,为高校长远发展引航。

“金字塔规划”是指将创新能力的培养分为逐层递进的四个层次,贯穿大学四年,分别是专业基本能力培养层、综合能力培养层、工程应用能力培养层和创新能力培养层。对表现突出的低年级学生优先提升至上一层次培养,做到“循序渐进,因材施教,广泛培养,重点选拔”。“金字塔规划”旨在保证全过程培育,精准指导,为大学生创新能力提升路径领航。

“五位一体协同助推”是指以创新实践能力培养为核心目标,政府、企业、学校、家庭和学生五个维度全员参与的创新实践育人模式。实现政府大环境政策导向和制度保障,家庭小环境引导扶持和后勤保障,企业提供需求导向和实践育人基地,学校从教育和管理角度,为企业提供人才和技术支撑,深入开展校企共育,共促学生长本领,促就业,谋发展,实现学生从被动接受到主动自学的转变,从专业理论到实践创新的过度,从社会立足到科技精尖的拔高,五个维度相辅相成,共同为创新能力培养保驾护航。

三 大学生创新实践能力提升策略

依托“双轮驱动、递进融合式”创新实践能力培养机制,紧扣“立德树人”根本任务,站在“育人共同体”层面,构建分层次的创新实践教学体系,完善创新机制建设,巩固创新机制保障,力求用实策、出实招、见实效。

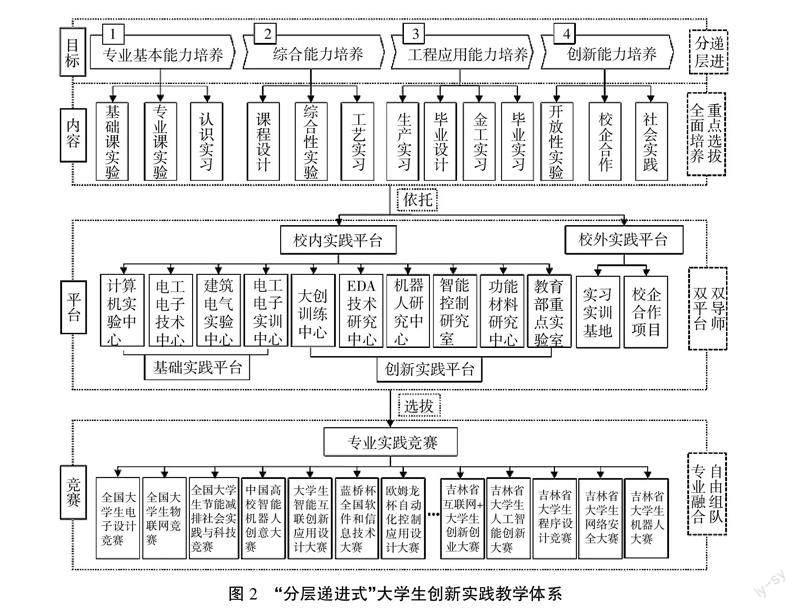

(一) 构建分层递进式创新实践教学体系

创新实践教学体系以“金字塔规划”中创新能力培养等四个层次为目标,以校内实践教学和校外实践教学两大平台为依托,开展实验、实习、实训等实践教学环节,如图2所示。其中,基础实践平台面向全体学生,多以感知和验证性实验为主,与理论课相配合,使学生打牢专业基础。创新实践平台服务学有余力和兴趣的学生,平台全时段开放,全过程教师指导,使学生获得和专业相关及扩展的综合训练机会,养成良好的工程思维和决策能力。以创新实践平台为依托,开展开放性实验,并选拔在平台训练中表现突出的同学参加国家和省市各类专业竞赛。学生根据专业特长打破年级限制,自由组队,通过与兄弟院校开展比拼,发挥优势,寻找不足,找准定位,提高学习能力、工程实践能力和主动创新能力。目标、内容、平台和竞赛四大板块有序衔接,从广泛培养到重点选拔,持续增效、纵深推进创新实践培养力度和质量。

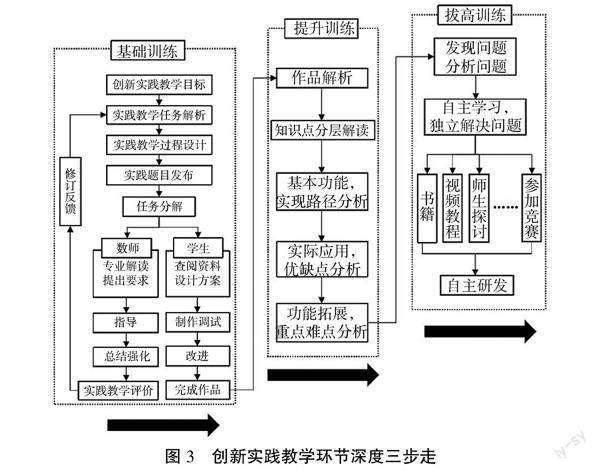

(二) 细化创新实践教学步骤,挖掘创新深度

精心设计每一个实践教学环节,将“基础训练,提升训练和拔高训练”三步走融入创新实践题目解决全过程,如图3所示。一方面,使创新能力的培养有效衔接,挖掘创新深度,另一方面,承认和尊重学生差异的同时保护学生的积极性和创新热情。其中,重点和难点在于提升训练和拔高训练。一方面,教师设计的题目,要打破固化的条条框框,在不盲目拔高的前提下指导学生按自己的思路设计流程,扩展功能,使学生有充足的思考空间和创新热情;另一方面,引导学生要独立思考,发现问题,通过书籍、网络视频资料等途径进行深入有效的探索式学习,解决问题,进入创新能力培养的拔高阶段,实现自主研发。

(三) 打造专业融合的创新实践梯队,拓宽思维广度

学科交叉融合是学术思想的交融,是交叉思维方式的综合。多层次的学科和专业整合,能发挥优势学科的辐射作用,拓宽思维培养的广度,提高学生综合素养。因此,在创新实践平台和竞赛中,学生可以根据特长打破专业和年级限制,实行自由组队,如图4所示。一方面,接触更多不同思维的同学,了解更多专业的学习体系;另一方面,老带新,形成梯队,各梯队互学互助,形成合力,迸发更多的灵感和热情。学科交叉融合的实践项目属于创新能力培养的提升和拔高阶段,旨在广度和深度上凝练培养特色。因此,对师生都要求更高,激励更强,培养学生学科交叉融合意识,提高学生综合素养的同时,也能够激励创新培育教师瞄准学科及专业发展前沿,带动学生知识整合,站在新的高度反观“问题导向”,指导理论及实践教学的方向,实现“人无我有、人有我强、人强我新”的创新目标。

(四) 汇聚创新资源,深化合作融合

创新能力的培养离不开校企共育和产教融合。企业是重要的校外实习实训基地,是创新能力培养的第二课堂,与校内实践平台不同,企业的培养形式更丰富生动,成果也更形象直观,更注重细节、效率、品质和行业引领,能给学生注入更新的思路、理念和活力,从而激发更多的热情和力量。近年来,学院通过实习、实践和项目合作等形式持续推动校企共育深度融合发展。一方面,邀请企业及行业专家走进校园,开展系列学术讲座和实践指导,将企业的创新理念和时代要求带入理论和实践课堂;另一方面,带领学生走进企业,融入生产,感受科技成果的震撼,了解企业的人才标准,让“眼见为实”引领学生职业规划,为学生的专业学习指路,为教师创新能力培养的深度和广度把握好方向和尺度。

(五) 巩固机制建设,保障创新热情

以完善创新成果考核和奖励机制持续推动创新能力培养见实效。首先,将创新教育的理论和实践课程纳入培养体系,将学生参加大创项目和各级各类专业竞赛情况量化为学分;其次,将创新实践学分作为奖学金评比和评优的重要指标,毕业指标对创新实践学分提出明确规定;再次,除参加国家和省市各类专业竞赛外,学院也定期组织师生开展专业实践竞赛和评比,旨在激励广大师生,“卯足劲、绷紧弦、拉满弓”,形成比学赶帮超的创新氛围;最后,将教师的成果也计入年底教学及科研考核和职称评聘,计入校级院系和专业建设评比中,形成长效的反馈机制以激励广大师生迸发创新热情。

四 创新实践教学改革成效及分析

创新实践教学改革实施以来,吉林建筑大学电气与计算机学院在教学质量和人才培养质量上稳步提高,创新成果丰硕。一是学生创新成果数量大幅提高。2017年以来,学生自由组队,经过实践平台选拔,代表吉林建筑大学电气与计算机学院参加国家和省级各类大学生学科专业竞赛,总计获奖285项。从2017年获奖39项增加到2021年的73项;学生承担国家和省级大创项目总计265项;项目研究成果发表在省级以上期刊240余篇。二是学生创新成果水平明显提升。学生参加的国家级专业竞赛获奖比例从2017年的18%增至2021年的28%,参加国家和省级专业竞赛获一等奖和二等奖平均占比48%。学生承担省级以上大创项目的比例从2017年的59%增至2021年的74%,增幅明显。

五 结束语

保持高校生命力的精髓在于传承与创新,高校要以“思想破冰”引领发展突围,这就要求高校主动适应社会环境的变化,预判潜在的问题,坚持用发展的办法解决前进中的困难和问题。当下,必须将创新能力培养作为人才培养的一项重要指标,对目前创新实践教学摸实情,创新教学改革精准施策出实招,创新实践教学体系精准推进下实功、务求大学生创新能力培养精准落地见实效,使创新能力成为大学生普遍拥有的一种学习能力和素质,为高校的长远发展助力,为国家的科技创新强军。

参考文献:

[1] 石丽.大学生创新能力提升机制与策略研究[J].教育理论与实践,2019,39(30):49-51.

[2] 张晓琪,马学条,程知群,等.大学生科技创新实践教学改革与实践[J].实验技术与管理,2019,36(6):42-46.

[3] 袁华,陈伟,郁先哲,等.基于OBE原则的实践教学体系再构[J].实验技术与管理,2019,36(7):206-209.

[4] 李春阳,郑艺,付铁,等.基于学科竞赛的实践教学模式研究与实践[J].实验技术与管理,2019,36(10):208-210.

[5] 宋云,赵建义,王瑶.应用型人才培养“学-赛-创”育人模式研究[J].教育理论与实践,2020,40(6):9-11.

[6] 任彦,张晓利,王义敏.自动化专业学生创新实践能力培养模式研究[J].中国现代教育装备,2019(315):118-120.

[7] 牛秋林,岳文輝,刘德顺.新工科背景下地方高校大学生科技创新能力培养的探讨——以湖南科技大学为例[J].高教论坛,2022(5):104-106.

[8] 郭姝君,张庆永.新形势下高校大学生创新能力培养路径及案例研究[J].机电技术,2022(2):109-111.

[9] 吴巧文.创新创业大赛背景下大学生创新能力培养研究[J].投资与创业,2021,32(19):42-44.

[10] 方美华,任占冬,李辉.“1+N”协同育人创新能力培养体系的构建与实施[J].文教资料,2021(25):172-175.

基金项目:2020年吉林省高等教育教学改革研究重点课题“‘三全育人模式下自动化专业人才创新能力培养的实践教学改革研究”(2020285TU96008C)

第一作者简介:吕卅(1982-),女,汉族,吉林长春人,博士,副教授。研究方向为电化学储能器件。