明“点”理“线”,破解“力与运动”一轮复习策略

——以近10年山东高考大题为例

刘为竹 张兴胜

(1.山东威海市第二中学 2.山东威海市教育教学研究院)

高考中“力与运动”计算大题的考查形式灵活多变、不拘一格.“力与运动”计算大题相比其他计算题难度较小,属于计算大题中易得分题.本文对近10年山东高考有关“力与运动”的计算大题进行分析,总结命题规律特点,并结合实际教学,提出一轮复习建议.

1 试题命题特点分析

1.1 试卷基本情况(表1)

表1 试卷基本情况

根据表1可知,山东高考物理命题方式经历独立命题到全国Ⅰ卷再到独立命题的变迁,试卷形式由理综物理变为单科考查,由试题数量多、考试时间长变为题目适量、时长适中.

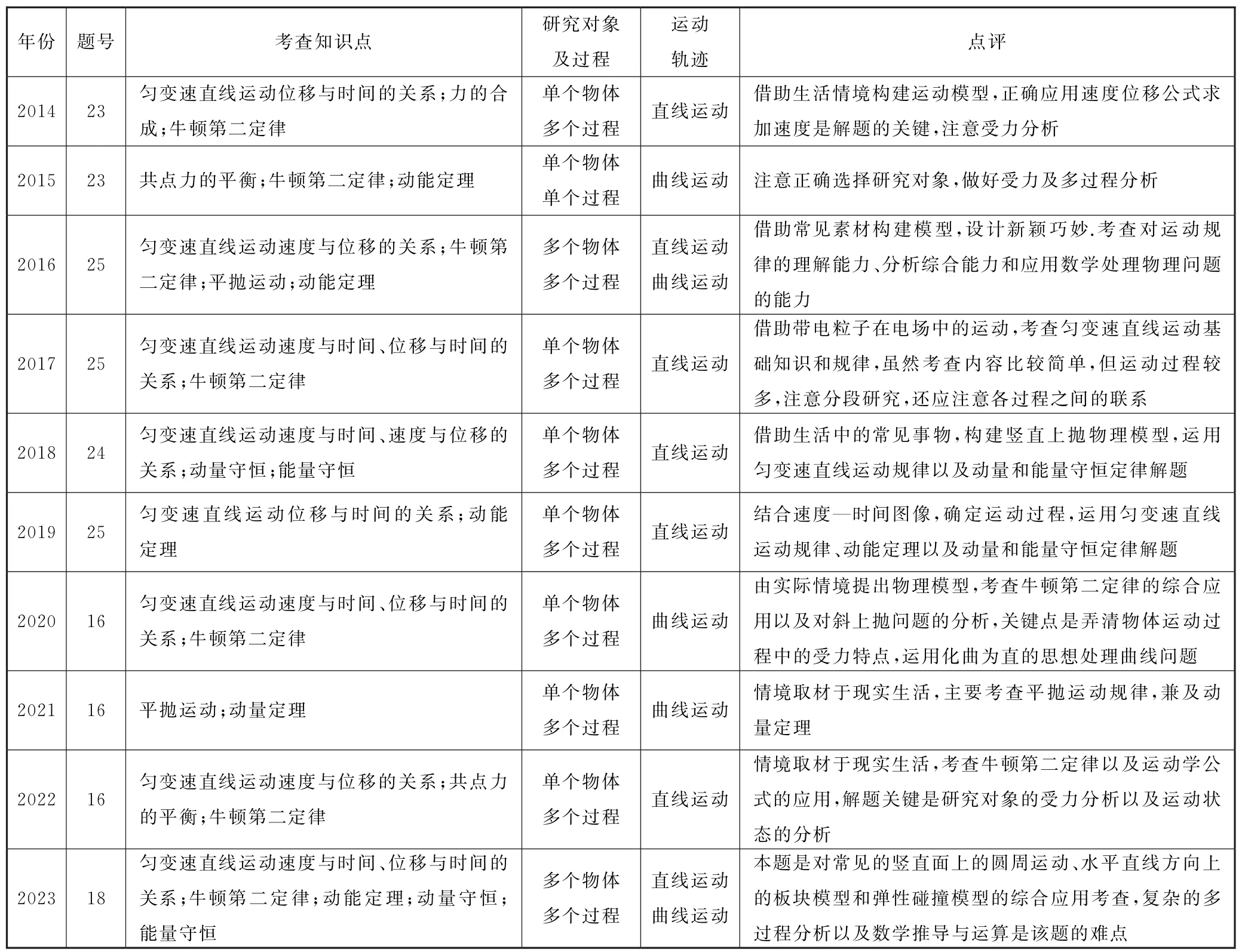

1.2 试题知识考查基本情况(表2)

表2 试题知识考查基本情况

根据表2可知,近10年山东高考“力与运动”计算大题基本上是计算题中的第二道.从考查的知识点来看,匀变速直线运动的知识点出现8次,占比80%,牛顿第二定律的知识点出现7次,占比70%,共点力的平衡和平抛运动的知识点都出现2次,占比20%,考查的知识点基本为学生熟知的基础公式、规律及其应用,难度为易.研究对象为单个物体出现8次,占比80%,多个物体出现2次,占比20%,单个物体多个过程出现7次,占比70%,单个物体单个过程出现1次,占比10%,多个物体多个过程出现2次,占比20%,研究对象清晰明了,难度为易.从运动轨迹上看,直线运动出现5次,曲线运动出现3次,同时涉及直线运动、曲线运动出现2次,考查轨迹清晰,多过程衔接各物理量关系难度为中.

综上所述,所考查知识点以匀变速直线运动基本规律为主,兼及牛顿第二定律和曲线运动中的平抛运动规律.考查形式以单个物体多过程为主,并趋向情境命题,情境取材于现实生活.

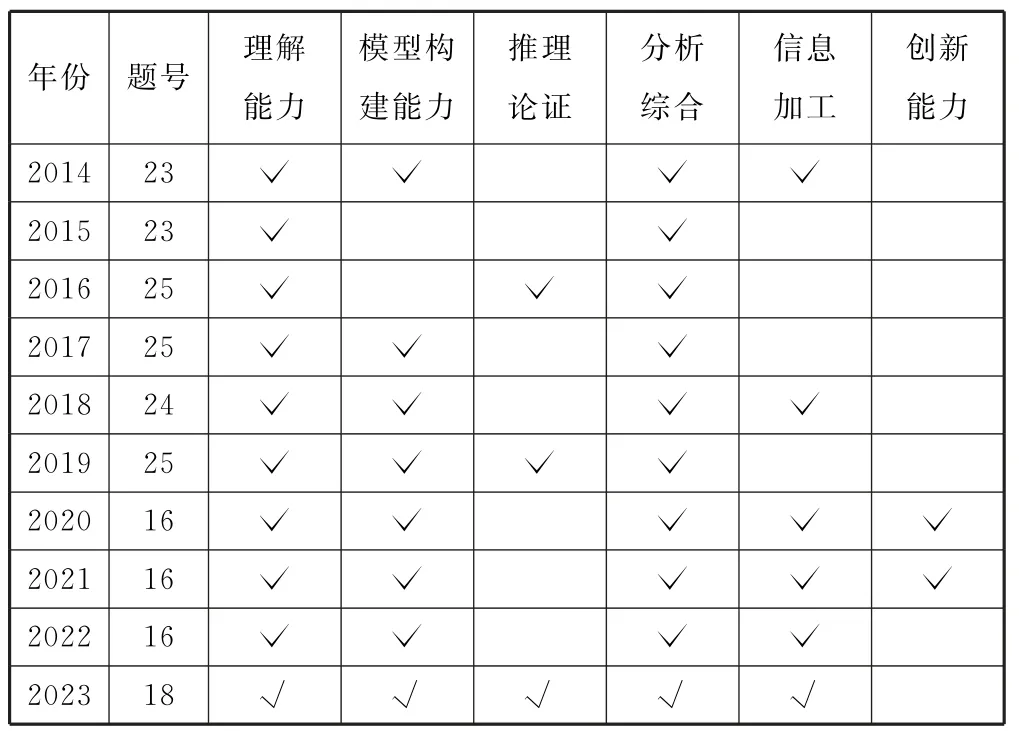

1.3 试题能力考查基本情况(表3)

表3 试题能力考查基本情况

根据表3可知,命题聚焦理解能力和分析综合能力,兼及模型构建和信息加工能力,逐步凸显情境化命题趋向,与《中国高考评价体系》中的“一核”“四层”“四翼”吻合.

山东卷在“力与运动”知识点的考查上,呈现命题多元化、时代化、生活化特点.所考查的试题均为原创,且难度逐年增加,纯记忆型的试题消失,综合性有所增强.试题侧重考查知识的理解和迁移应用,对数学计算能力的要求进一步提高;试题模型基于事实情境材料,对信息提取和整合能力的要求进一步提高,难度体现为从基础性到综合性的进阶.

2 “力与运动”的一轮复习策略

一轮复习的重点为基础知识和基本规律的应用,以帮助学生构建完整、系统的知识体系.基于上述分析,提出以下关于“力与运动”的一轮复习策略.

2.1 以“本”明“点”,以“情境”构“模型”

“力与运动”的一轮复习必须立足教材,以书本为主,明确课本中需掌握的运动学和力学的基础知识点及相关规律.鉴于高考试题常基于生活情境构建物理模型,在以“本”明“点”环节中,我们可打破常规复习方式,改用教材中提供的问题素材或生活情境中的问题,进行导思,引导学生作答.若回答正确,学生可体验知识形成的过程,夯实基础知识.若回答错误,学生可明确知识盲点,查漏补缺.这样可以实现以点带面,夯实基础.

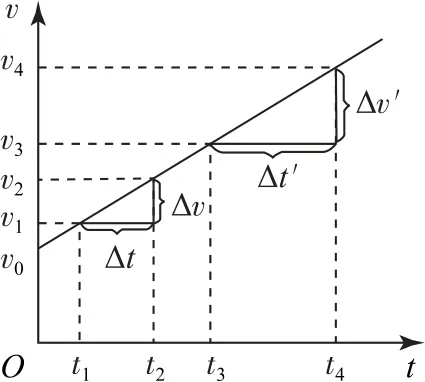

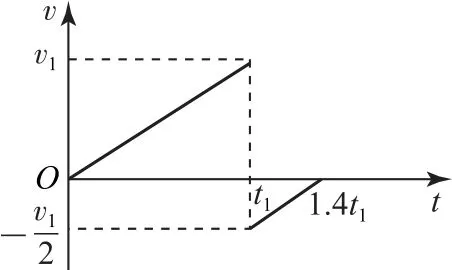

以人教版必修第一册教材第二章第2节设置的问题为例,小车在重物牵引下运动的v-t图像(图1)是一条倾斜的直线,它表示小车在做什么样的运动?

图1

问题导思:

1)依据图给字母,尝试书写对应的v-t方程表达式.

2)写出图像的截距和斜率的物理意义.

3)结合书写方程的字母,准确描述小车的运动.

4)谈谈你所运用的数学知识和技巧.

问题拓展:

1)思考图像与坐标轴所围图形面积的物理意义.

2)若小车在t3时刻与挡板相撞并等速率返回,作出其v-t图像.

这样,依据实际生活情境,结合图像,通过问题导思,引导学生作答,使学生经历了知识的形成过程,有效落实了基础知识以及运用数学知识解决物理问题的应用.在这样的复习策略指导下,再回顾2019年全国Ⅰ卷(山东)第25题的v-t图 像(图2),便 可 明晰碰撞后的运动过程,为成功解答该题奠定基础.

图2

回归课本并不是简单地重复一遍课本基础知识,而是采用串联式记忆等技巧,根据逻辑关系,对基础知识点、知识盲点加以整理,将“点”串在一起理成“线”,同时注意训练基于生活情境构建物理模型的能力.使知识系统化,复习才会事半功倍.

2.2 以“题”固“点”,以“反思”促“提升”

根据表2可知,“力与运动”大题的知识点考查相对集中,但结合一轮复习的特点,在相关习题设置上,还要突出全面、基础、系统三个特点,即要全面覆盖所有知识考点,把握基础知识和基础题型,不仅掌握知识本身,还应掌握与该知识点有联系的其他知识点,完善学生的认知结构.

在对习题的处理上,引导解答正确的学生落实以下5个层次的反思:1)怎么做出来的(目的是引导总结解题采用的方法);2)为什么要这么做(目的是引导总结解题依据和原理);3)为什么想到这种方法(目的是引导总结解题的思路);4)有无其他更好的解题方法(目的是引导思考多种解题的思路,培养求异思维);5)尝试改编试题并解答(目的是通过一题多变,发散思维).

引导错解的学生落实以下3个层次的反思:1)错解的具体原因是什么(物理过程不清、题意理解错误或不理解、公式运用错误、解题流程不清等);2)解答该类型题要注意的具体环节有哪些;3)对于正确解题步骤有何反思.

这样,通过习题的设置和反思处理,可以高效完成对所学知识点的检验、深化、巩固,并能提升运用知识点去分析、解决实际问题的能力.

2.3 以“点”理“线”,以“真题”悟“考法”

高考中“力与运动”计算大题的考查形式灵活多变,不拘一格.根据表2可知,既有单个物体也有多个物体;既有直线运动也有曲线运动;既有单过程也有多过程.

以2021年山东卷第16题为例,该题取材于现实生活实例,以海鸥投掷鸟蛤为素材组织命题,主要考查平抛运动规律,兼及动量定理,有一定的梯度和难度,考查了学生的综合思维能力.可以预见,以生产生活、体育比赛、先进技术为载体的真实情境命题将呈现逐步增加趋势,更注重新情境的创设.通过高考真题解答讲评,引导学生总结考题的考法,以高考真题为载体,将知识点理成线,编织成知识网,巩固学生的知识体系.

2.4 回归原理方法,有机整合,内化解题路径

虽然高考中“力与运动”计算大题的考查方式灵活多变,但是通过对近10年山东卷的分析,考点还是集中在物体的受力规律和物体的运动规律上.解决该类计算大题的核心在于以下两方面:一是从“点”出发,找出运动状态的变化点,厘清“运动过程”的关键点;二是以“点”连“线”,构建问题情境的物理模型,厘清问题情境的物理过程,通过对不同的运动过程进行受力分析和运动分析,最终回归解题的基本原理方法,选择合适的规律进行求解.

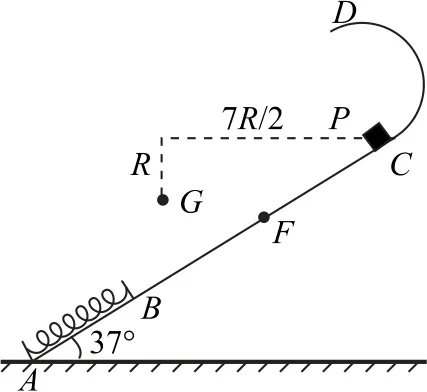

以2016 年全国Ⅰ卷(山东)第25 题(图3)为例,该题借助常见素材构建模型,为多物体多过程情况,且运动轨迹包括直线和曲线,题目复杂,难度偏大.

图3

第一步是从“点”入手,厘清过程的关键点.对小物块P:1)开始向下运动起点为C;2)向下运动的最低点为E点(未画出);3)开始向上运动的最高点为F点;4)改变质量后,圆周运动起点为C,终点为D,也是抛体运动的起点,抛体运动的终点为G.

第二步是以“点”连“线”,构建问题情境的物理过程.对小物块P:1)从C点到B点是初速度为零的匀加速直线运动;2)从B点到E点是非匀变速直线运动;3)从E点到B点是非匀变速直线运动;4)从B点到F点是匀减速直线运动;5)改变质量后,从C点到D点是圆周运动,从D点到G点是抛体运动.

结合分析,对匀变速直线运动过程选用运动学公式、抛体运动规律或者动能定理解答,对非匀变速直线运动、曲线运动采用功能关系解答.

我们通过明“点”理“线”的学习策略进行有序思维时,如果题目中的“点”和“线”不明显,或者是“暗点”和“暗线”,就需要通过分析题目中的关键词、关键语句或图像信息进行挖掘.

细品这10年的高考计算题,不难发现对“力与运动”知识点的考查重基础性、重理解能力和思维综合能力.高三一轮复习时,可以“点”理“线”,实现知识的全面掌握与巩固提高,同时也为二轮和三轮复习奠定基础.

(完)