艾灸对弥漫大B 细胞淋巴瘤化疗患者骨髓抑制的影响

陈丽红,单坤生,陈雅铃,杨雪容,王玮

[联勤保障部队第九〇九医院(厦门大学附属东南医院),漳州 363000]

弥漫大B 细胞淋巴瘤(diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL)是常见的淋巴系统恶性肿瘤[1]。DLBCL 呈浸润性生长,病情进展快,患者预后较差[2]。利妥昔单抗联合环磷酰胺、长春新碱和阿霉素是常用的化疗方案[3]。但是部分患者治疗后会出现白细胞(white blood cell, WBC)降低、血小板(platelet, PLT)减少等骨髓抑制表现,甚至发生严重感染和出血,影响疗效和患者的预后[4]。中医学认为,治疗后骨髓抑制主要原因是脾肾两虚,并且与久病伤正、精气亏虚有关[5]。《针灸大成》记载:“针所不为,灸之所宜,阴阳皆虚,火自当之。”研究也证实艾灸能够有效缓解恶性肿瘤患者治疗后的骨髓抑制反应[6-7]。本研究观察艾灸对于DLBCL 治疗后骨髓抑制的治疗效果,旨在为DLBCL化疗不良反应的预防和治疗提供新思路。

1 临床资料

1.1 一般资料

收集联勤保障部队第九〇九医院2020 年1 月—2021 年12 月收治的126 例DLBCL 化疗患者,根据治疗方式不同分为艾灸预治疗组(41 例)、艾灸治疗组(44 例)和对照组(41 例)。3 组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),详见表1。

表1 3 组一般资料比较

1.2 纳入标准

首次诊断为DLBCL;经组织病理学诊断为DLBCL;接受化疗;临床资料完整。

1.3 排除标准

既往其他恶性肿瘤者;血液系统其他疾病者;既往接受抗肿瘤治疗者;严重感染者;免疫系统疾病者。

2 治疗方法

2.1 化疗

化疗方案采用环磷酰胺+长春新碱+表柔比星+泼尼松方案(CHOP 方案)或者利妥昔+环磷酰胺+长春新碱+表柔比星+泼尼松方案(R-CHOP 方案),疗程为6~8 个周期。

2.2 灸法

穴位取足三里、大椎、膈俞和肾俞,观察穴位皮肤及周围皮肤有无红肿、破溃或皮疹,取2 块无菌纱布平铺于穴位上,使穴位位于纱布正中心,取长3 cm艾段点燃后放入艾灸盒中,将艾灸盒置于纱布中央位置并固定,每个穴位艾灸时间为30 min。艾灸过程中纱布覆盖部位出现皮肤微红并稍有灼热痛为正常现象,若出现难以克服灼热痛或皮肤出现水泡应及时停止艾灸。

艾灸预治疗组于每次化疗开始前7 d 进行艾灸,每日1 次,共治疗14 d;艾灸治疗组于每次化疗开始时进行艾灸,每日1 次,共治疗7 d;对照组行常规化疗。

3 治疗效果

3.1 观察指标

观察治疗前后WBC 计数、中性粒细胞(neutrophil,NEU)计数、血红蛋白(haemoglobin, Hb)、PLT 计数、粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(granulocytemacrophage colony stimulating factor, GM-CSF)水平、粒细胞集落刺激因子(granulocyte colonystimulating factor, G-CSF)水平、骨髓抑制分度及中医证候积分。骨髓抑制分度依据WBC 计数、NEU 计数、Hb 和PLT 计数结果,以《中国常见恶性肿瘤诊治规范》为标准进行分度,分为0~Ⅳ度,分度越高代表骨髓抑制越严重[8]。中医证候积分依据《肿瘤内科中西医结合诊疗手册》,以神疲乏力、气短自汗、食少纳呆、面色少华4 个脾气虚型症状进行计分,计0~3 分,分别表示无、轻、中、重4 个等级,分数越高症状越重[9]。

3.2 统计学方法

采用SPSS24.0 统计软件进行数据分析。符合正态分布计量资料以均数±标准差表示,多组间比较采用F检验,组间比较采用LSD-t检验;计数资料以例表示,比较采用卡方检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

3.3 治疗结果

3.3.1 3 组治疗前后WBC 计数、NEU 计数、Hb 和PLT计数比较

治疗前,3 组WBC 计数、NEU 计数、Hb 和PLT 计数比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,3 组WBC计数、NEU 计数、Hb 和PLT 计数低于治疗前(P<0.05);3 组WBC 计数、NEU 计数、Hb 和PLT 计数比较,差异有统计学意义(P<0.05);对照组和艾灸治疗组WBC 计数、NEU 计数、Hb、PLT 计数低于艾灸预治疗组(P<0.05);对照组低于艾灸治疗组(P<0.05)。详见表2。

表2 3 组治疗前后WBC 计数、NEU 计数、Hb 和PLT 计数比较(±s)

表2 3 组治疗前后WBC 计数、NEU 计数、Hb 和PLT 计数比较(±s)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与艾灸预治疗组比较2)P<0.05;与艾灸治疗组比较3)P<0.05。

组别 例数 WBC 计数(×109)/(个·L-1) NEUT 计数(×109)/(个·L-1)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后艾灸预治疗组 41 6.24±0.84 4.94±0.731) 3.44±0.431) 2.46±0.351)艾灸治疗组 44 6.74±0.72 4.02±0.691)2) 3.39±0.58 2.04±0.301)2)对照组 41 6.69±0.91 3.36±0.581)2)3) 3.28±0.52 1.64±0.471)2)3)组别 例数 Hb/(g·L-1) PLT 计数(×109)/(个·L-1)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后艾灸预治疗组 41 110.53±17.54 89.43±13.261) 217.35±33.52 145.26±23.641)艾灸治疗组 44 106.37±13.53 80.68±10.591)2) 220.10±38.67 128.29±27.261)2)对照组 41 113.53±16.43 72.58±13.821)2)3) 224.63±30.11 101.43±23.241)2)3)

3.3.2 3 组治疗前后骨髓抑制分度比较

3 组治疗前骨髓抑制分度比较,差异无统计学意义(P>0.05);3 组治疗后骨髓抑制分度优于治疗前(P<0.05);3 组治疗后骨髓抑制分度比较,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表3 3 组治疗前后骨髓抑制分度比较 单位:例

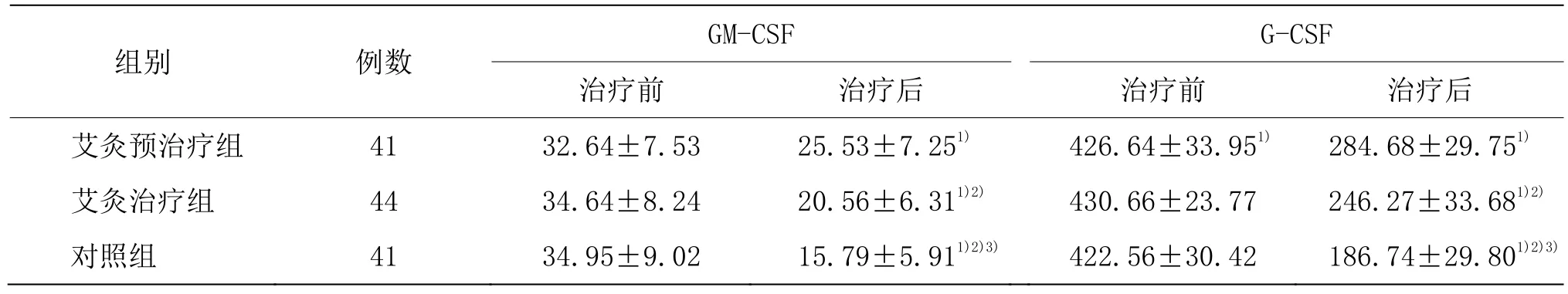

3.3.3 3 组治疗前后GM-CSF 和G-CSF 水平比较

3 组治疗前GM-CSF 和G-CSF 水平比较差异无统计学意义(P>0.05);3 组治疗后GM-CSF 和G-CSF 水平低于治疗前(P<0.05);3 组治疗后GM-CSF 和G-CSF 水平比较,差异有统计学意义(P<0.05);对照组和艾灸治疗组治疗后GM-CSF 和G-CSF 水平低于艾灸预治疗组(P<0.05);对照组治疗后GM-CSF和G-CSF水平低于艾灸治疗组(P<0.05)。详见表4。

表4 3 组治疗前后GM-SCF 和G-CSF 水平比较(±s) 单位:ng·mL-1

表4 3 组治疗前后GM-SCF 和G-CSF 水平比较(±s) 单位:ng·mL-1

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与艾灸预治疗组比较2)P<0.05;与艾灸治疗组比较3)P<0.05。

组别 例数 GM-CSF G-CSF治疗前 治疗后 治疗前 治疗后艾灸预治疗组 41 32.64±7.53 25.53±7.251) 426.64±33.951) 284.68±29.751)艾灸治疗组 44 34.64±8.24 20.56±6.311)2) 430.66±23.77 246.27±33.681)2)对照组 41 34.95±9.02 15.79±5.911)2)3) 422.56±30.42 186.74±29.801)2)3)

3.3.4 3 组治疗后重组人G-CSF 使用情况比较

对照组治疗后重组人G-CSF 使用率高于艾灸治疗组和艾灸预治疗组(P<0.05)。详见表5。

表5 3 组治疗后重组人G-CSF 使用情况比较 单位:例(%)

3.3.5 3 组治疗前后中医证候积分比较

3 组治疗前神疲乏力、气短自汗、食少纳呆、面色少华计分比较,差异无统计学意义(P>0.05);3 组治疗后神疲乏力、气短自汗、食少纳呆、面色少华积分高于治疗前(P<0.05);3 组治疗后神疲乏力、气短自汗、食少纳呆、面色少华积分比较,差异有统计学意义(P<0.05);对照组和艾灸治疗组治疗后神疲乏力、气短自汗、食少纳呆、面色少华积分高于艾灸预治疗组(P<0.05);对照组治疗后神疲乏力、气短自汗、食少纳呆、面色少华计分高于艾灸治疗组(P<0.05)。详见表6。

表6 3 组治疗前后中医证候积分比较(±s) 单位:分

表6 3 组治疗前后中医证候积分比较(±s) 单位:分

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与艾灸预治疗组比较2)P<0.05;与艾灸治疗组比较3)P<0.05。

组别 例数 神疲乏力 气短自汗治疗前 治疗后 治疗前 治疗后艾灸预治疗组 41 1.53±0.24 2.02±0.371) 0.86±0.19 1.85±0.411)艾灸治疗组 44 1.63±0.33 2.26±0.141)2) 0.88±0.20 2.05±0.301)2)对照组 41 1.48±0.22 2.40±0.291)2) 0.93±0.17 2.31±0.241)2)组别 例数 食少纳呆 面色少华治疗前 治疗后 治疗前 治疗后艾灸预治疗组 41 1.24±0.33 2.22±0.411) 0.73±0.22 1.95±0.311)艾灸治疗组 44 1.33±0.21 2.48±0.391)2) 0.69±0.24 2.22±0.261)2)对照组 41 1.30±0.24 2.70±0.221)2)3) 0.71±0.18 2.50±0.331)2)3)

4 讨论

化疗是恶性肿瘤常用的治疗方法,但是化疗可能会导致患者发生恶心、呕吐、疼痛、脱发、纳差、睡眠障碍等不良反应。骨髓抑制也是化疗常见的不良反应之一,临床表现为舌淡唇白、疲乏健忘、气短多汗、神疲脉弱,中医学称之为“虚劳”“血虚”,其本质是WBC、NEUT、PLT 等生成障碍[10-11]。研究认为,艾灸具有驱邪外出、通血活脉、益气生血、恢复正气之功效,对胃癌、肺癌、卵巢癌等恶性肿瘤化疗患者骨髓抑制具有预防和治疗作用[12-13]。

本研究选取穴位为足三里、大椎、膈俞和肾俞。大椎为督脉与阳经经气交会处,艾灸此处,有化生气血功效;足三里位于外膝眼下三寸,据《素问·针解》记载,有促行气血、调和脾胃功效;膈俞主血疾,是八会穴的血会,有生血理气功效;肾俞能固本培元,补血生髓[14]。也有学者研究认为,取关元、三阴交、气海等穴位能治疗恶性肿瘤患者化疗后骨髓抑制反应[15]。但是,足三里、大椎、膈俞、肾俞仍是多数学者选取的穴位。

本研究结果发现,对于DLBCL 化疗患者,3 组治疗后WBC、NEUT、PLT 和Hb 都会出现不同程度的下降,对照组低于艾灸治疗组和艾灸预治疗组。说明艾灸能够有效治疗DLBCL 化疗患者的骨髓抑制反应。同时,艾灸治疗组WBC、NEUT、PLT 和Hb 低于艾灸预治疗组,提示艾灸对DLBCL 治疗后的骨髓抑制反应具有预防作用。治疗后骨髓抑制分度比较,对照组的骨髓抑制程度比艾灸治疗组和艾灸预治疗组严重。对照组治疗后GM-CSF 和G-CSF 水平低于艾灸治疗组和艾灸预治疗组,艾灸治疗组治疗后GM-CSF和G-CSF水平低于艾灸预治疗组。对照组治疗后重组人粒细胞集落刺激因子使用率为 73.2%,艾灸治疗组和艾灸预治疗组分别为45.5%、29.3%。对照组和艾灸治疗组的骨髓抑制程度更重,多数患者化疗期间需进行药物治疗。进一步证实艾灸对于DLBCL 治疗后骨髓抑制有治疗和预防作用。

艾灸对于DLBCL 治疗后的骨髓抑制的治疗和预防作用,可能的机制是艾灸具有理气温补作用,能产生一定的光热辐射,为机体代谢和免疫提供所需能量,通过刺激穴位周围神经,改变局部微环境,从而对机体免疫功能产生影响。艾灸能加快骨髓间质细胞有丝分裂过程,缩短DNA 合成期,同时改变骨髓造血微环境,有利于骨髓间质细胞的DNA 修复[16]。还有学者研究证实,艾灸能够通过调控Notch 信号通路,改善肿瘤患者治疗后骨髓抑制反应[17]。本研究还发现对照组中医证候积分高于艾灸治疗组和艾灸预治疗组,进一步证实艾灸对于化疗患者具有益气养血、活血化瘀、扶正祛邪的治疗效果,这与其他学者研究结论相一致[18]。

综上所述,艾灸对于DLBCL 治疗后的骨髓抑制反应具有积极作用。