全国及各省份老年健康预期寿命变化及差异比较

乔晓春

(北京大学 人口研究所,北京 100871)

国家统计局每五年会根据全国人口普查和1%人口抽样调查数据计算和公布全国和各省份0岁人口平均预期寿命(简称为平均预期寿命或预期寿命),人们也会用这一指标来测评全国和各省份的人口健康水平。2016年10月25日中共中央 国务院发布了《“健康中国2030”规划纲要》,将人均预期寿命作为评价健康水平的指标。实际上,平均预期寿命只反映死亡水平,并不反映现有人口健康水平,因此用平均预期寿命反映人口群体健康水平并不合适。能同时反映现有人口死亡水平和健康水平的综合指标被称为健康预期寿命。本文将利用2010年和2020年两次全国人口普查获得的全国和各省份老年人健康自评数据和国家统计局提供的两次普查全国和各省份老年生命表计算2010年和2020年全国和各省份60岁确切年龄健康预期寿命,并对全国和各省份老年预期寿命和健康预期寿命在十年间的变化进行比较和分析。

一、研究背景

2019年7月国家卫生健康委员会发布的《健康中国行动(2019—2030)》将人口平均预期寿命作为评价人口健康水平的终极指标,并给出2022年的目标值为77.7岁,2030年的目标值为79.0岁。2022年国家卫生健康委员会发布的《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》显示,中国人口平均预期寿命在2021年已经达到78.2岁,距离2030年79.0岁的目标已经不远,说明中国人的平均寿命在迅速提升。

尽管死亡水平可以在一定程度上反映人群的健康水平,但是人口老龄化和疾病模式转变,导致死亡水平和健康水平的分离或不同步。国内外很多研究都发现,一些国家或地区人口寿命的延长并不是健康期延长促成,而是带病期或不健康期延长促成的,此时寿命在延长,但健康却在变差[1-2]。因此,长寿不应该成为唯一追求,我们真正需要追求的是“健康地长寿”。寿命反映的只是生命的长度或“数量”,而健康才真正反映生命“质量”。随着中国经济的发展和人们生活条件的改善,人们已经进入追求生命质量的阶段,其首要追求已经不是“活得长”,而是要“活得更健康、更幸福”。

人口进入老龄化社会之后,成年人和儿童死亡率已经非常低,它们进一步的下降空间已经很有限,且对人口群体死亡水平下降或0岁确切年龄(1)确切年龄指的是将年龄看作连续变量时的瞬间年龄,它区别于日常人们以正整数记年龄的方法,而是要用小数来记年龄。0岁确切年龄指的是出生时刻的瞬间年龄,此时的确切年龄可以记为0.00岁。如果说确切年龄为60岁,则可以理解为所有人在某一时刻都是60.00岁的瞬间年龄,或理解为过生日那个时刻的年龄。60岁确切年龄平均预期寿命可以看成一批人过了60岁生日后期望存活的平均年数。平均预期寿命提升的贡献越来越小[3]。老年人死亡率下降已经成为平均预期寿命提升的主导力量(2)从人口整体死亡水平下降的规律上看,在死亡水平很高时,人口死亡率下降首先从中青年开始;在死亡水平下降到一定程度后,中青年死亡率下降逐步停止,从而转向以婴幼儿死亡率下降为主导;到死亡率下降的后期,婴幼儿死亡率下降到比较低的水平以后,开始以老年人死亡率下降为主导。。由于0岁人口平均预期寿命变化对低年龄人口死亡率更敏感,对老年人死亡率最不敏感[4],即老年人死亡率下降对0岁人口预期寿命升高的贡献非常小,因此0岁人口预期寿命指标并不是老龄化时代反映死亡率变化最为敏感和合适的测量指标。那么,我们可以直接利用老年人死亡和健康数据来计算老年预期寿命和老年健康预期寿命,由此来反映老年人死亡水平和健康水平。

尽管在《健康中国行动(2019—2030)》给出的“健康水平”指标中也提到了人均健康预期寿命,而且还引用了《世界卫生统计2018》给出的2016年中国人均健康预期寿命为68.7岁的数据,但并未给出中国人口健康预期寿命在2022年和2030年的目标值,其原因是这一指标的计算使用了世界卫生组织依据全球疾病负担(GBD)项目收集的上百种疾病和残疾数据,通过加权处理后得出结果[5-6],并将其称为健康或失能调整预期寿命(HALE或DALE)。有学者运用这种方法,并利用1990年以来在中国能够收集到的各类疾病、死因、营养和残疾数据,用GBD的加权方法,对2015年中国及其各省份预期寿命和健康预期寿命进行了估计[7]。这项研究的特点是不仅给出了全国0岁健康预期寿命的估计,也给出了各省份的估计;因为是基于GBD方法计算出来的,所以可以与同类方法估计出的其他国家健康预期寿命进行比较。但这一计算方法存在的问题是需要大量的疾病和残疾数据,且加权存在一定的主观性,而且只能计算一次,很难由不同的人用同样方法在不同时间上进行持续的、动态的、重复性的计算。因此,目前国内并没有一个公认的、可计算的、口径一致的、可连续观测且能够综合反映人口健康水平的指标,从而导致“健康中国行动”缺少了一个能够监测人口健康水平、反映健康水平变化(而不是单纯反映死亡水平变化)的测量指标。

健康本身是一个相对抽象且涵盖多个维度的概念。人们可以从多角度来测量健康,比如从疾病角度来测量慢性病发病率、从身体器官残缺角度测量残疾发生率、从日常活动功能受限角度测量失能发生率等。然而,这几类测量往往相对复杂和困难,一种最为简单和方便的综合测量指标是自评健康(self-rated health),即由被调查者本人判断并直接回答的健康状况[8],这属于主观测量。杜鹏和李强曾利用1994年和2004年国家统计局全国人口变动情况抽样调查询问的“老年人生活自理能力”的自评数据计算了两次调查中的全国老年人生活自理预期寿命,得出的结论是:2004年,中国男性老年人平均有1.5年生活不能自理,女性老年人平均为2.5年;随着年龄的增长,老年人生活自理预期寿命占余寿(3)一般来说,0岁平均预期寿命可以简称为预期寿命,非零的x岁确切年龄平均预期寿命通常被称为x岁剩余预期寿命,简称为x岁余寿。本文将60岁确切年龄平均预期寿命直接简称为60岁预期寿命。的比重也在逐渐下降,女性老年人的预期寿命比男性高,60岁生活自理预期寿命也高于男性;女性老年人生活自理预期寿命占余寿的比重均低于男性老年人[9]。

崔晓东等利用中国老年健康影响因素调查(CLHLS)数据和多状态生命表方法计算了从2005年到2017年分四个阶段的全国65岁以上老年人健康寿命,并对未来作了预测[10]。因为这是用追踪数据和多状态生命表进行的估计,所以与使用截面数据和多减生命表估计的结果不能进行直接比较,而且估计得出的65岁确切年龄预期寿命与国家统计局计算的结果相比也明显偏低。

笔者曾利用2010年第六次全国人口普查自评健康数据和国家统计局提供的全国和各省份老年生命表,计算了2010年中国和各省份老年健康预期寿命[11]。然而,某一年人口健康预期寿命反映的是当时人口的综合健康水平[8,12],可以用这一结果来反映全国和比较各省份老年人死亡水平、健康水平以及综合健康水平,但不能反映健康预期寿命的变化。

研究健康预期寿命更重要的是要检验随着时间的推移,特别是在预期寿命提高的同时,老年健康预期寿命或老年人健康水平是提高的还是下降的。健康预期寿命理论告诉我们,如果健康预期寿命提高速度快于预期寿命,不健康期就会被压缩,这被称为“不健康压缩(compression of morbidity)假说”[13-15],也可以看成“健康拓展”;如果健康预期寿命提高速度慢于预期寿命,不健康期就被拓展,这被称为“不健康拓展(expansion of morbidity)假说”[16-17],也可以看成“健康压缩”;如果健康预期寿命与预期寿命变化在动态变化中保持平衡,这被称为“动态平衡(dynamic equilibrium)假说”[18]。比较不同时期健康预期寿命和预期寿命变化的目的就是检验一个国家或地区人口健康状况变动到底符合哪一种假说,并进一步探究出现某一种结果的原因。为此,在计算了2010年健康预期寿命基础上,我们还需要计算2020年全国和各省份老年人健康预期寿命,并将计算结果与2010年进行比较,分析全国和各省份老年预期寿命和健康预期寿命在10年中的变化,检验老年人健康状况变化符合上面提出的哪一种假说,同时还可以比较各省份老年健康寿命变化的差异。

二、方法和数据

计算健康预期寿命实际上就是将健康指标引入生命表的计算当中,它实际上是把人的生存期分解为健康期和不健康期两部分,从而将人的预期寿命分解成健康预期寿命和不健康预期寿命两部分,实现这种健康分解的生命表方法也被称为Sullivan方法,它是由美国学者沙利文(Sullivan)在1971年首次提出的[19]。健康生命表最终给出的是各确切年龄对应的预期寿命、健康预期寿命(或不健康预期寿命)、健康预期寿命(或不健康预期寿命)占预期寿命的比例这三个指标。由于男性和女性无论是死亡水平还是健康水平都存在较大差异,所以健康生命表一般会分性别计算。

三个指标中,平均预期寿命反映的是死亡水平;健康预期寿命反映的是人口群体综合健康水平,它是死亡水平和存活人口健康水平两个因素的叠加;健康预期寿命占预期寿命的比例反映的是存活人口的健康水平[12]。我们还曾给出过一个“生命质量指数”[11],它是由平均预期寿命除以不健康预期寿命所占比例(拿掉百分号)所得到,其具体计算公式为:生命质量指数=预期寿命/(100-健康预期寿命比例(%))。其中,分子反映的是“是否活得长”,分母反映的是“是否活得健康”。分子越大说明“活得越长”,分母越小说明“活得越健康”,指数的取值范围为0—+∞,其值越大说明生命质量越高。

由于x岁确切年龄预期寿命和健康预期寿命反映的是x岁确切年龄人口从x岁活到死亡时的预期存活年数和预期健康年数,它是通过x岁以上的分年龄死亡率和分年龄健康人口比例计算得到,所以60岁确切年龄预期寿命反映的是60岁及以上老年人的整体死亡水平,60岁健康预期寿命反映的是60岁及以上老年人的死亡和健康叠加的综合健康水平,而且无论是反映死亡水平的预期寿命还是反映综合健康水平的健康预期寿命均不受年龄结构影响。因此,本文将用60岁确切年龄人口预期寿命、健康预期寿命和健康预期寿命占预期寿命的比例来测量60岁及以上老年人的死亡水平、综合健康水平和健康水平。

用Sullivian方法[20]计算健康预期寿命需要两类基础数据:一类是分性别和年龄的死亡率数据,另一类是分性别和年龄的在普查时处于健康状态的人口比例。2010和2020年人口普查提供了全国和各省份分性别和年龄的死亡人口和死亡率。然而,人口普查直接公布的死亡人口往往存在比较严重的漏报,直接用此计算死亡率会严重偏低,由此计算得出的平均预期寿命也会严重偏高。国家统计局通常会在死亡数据公布后对全国和各省份分性别和年龄的死亡率进行调整,然后再计算生命表,得出各确切年龄平均预期寿命,并对外公布0岁平均预期寿命。国家统计局人口与就业统计司为本研究提供了调整后的2010年和2020年两次人口普查的全国和各省份生命表(4)国家统计局公布的2010年和2020年全国及各省份男性、女性和男女合计的0岁人口预期寿命(参见《中国人口和就业统计年鉴2021》中的表1-10)来自这些生命表。中60岁及以上老年人部分。因此本研究不需要自行计算老年生命表,而是直接使用了国家统计局计算的完全生命表,并将其直接转化为60岁及以上老年人的老年生命表,从而保证了本研究使用的60岁人口预期寿命与国家统计局公布的全国和各省份0岁人口预期寿命具有一致性。

本文使用的健康数据来自2010和2020年两次人口普查长表中的“自评健康”测量。这里将健康分为四种状态:健康、基本健康、不健康但生活能自理、不健康且生活不能自理。我们直接计算出了四种健康状态下的健康预期寿命;或组合成一个三分类变量,即把“健康”和“基本健康”归为一类,称为“健康”,其他两类单独保留;或把四种健康状态组合成两个二分类变量:一是将“健康”和“基本健康”合并,称为“健康”;将“不健康但生活能自理”和“不健康且生活不能自理”合并,称为“不健康”;二是将“健康”、“基本健康”和“不健康但生活能自理”合并为“生活能自理”;“不健康且生活不能自理”单独作为一类,称为“生活不能自理”。基于二分类变量可以得出健康预期寿命,也可以得出生活自理预期寿命(或简称为自理预期寿命或自理寿命)。

根据两次人口普查给出的样本数据,按照三分类法分别计算出男性和女性60岁及以上老年人按健康、不健康但生活能自理和不健康且生活不能自理所占比例。图1给出了男性和女性老年人2010年和2020年相应的比例,其中男性老年人2010年健康占比为85.1%,2020年提高到88.1%;不健康但生活能自理比例从2010年的12.4%降低到2020年的9.8%;不健康且生活不能自理老年人占比从2.5%下降到2.1%。女性老年人2010年健康占比为81.3%,2020年提高到86.5%,很明显男性健康老人比例高于女性健康老人,说明男性老人健康状况好于女性老人。女性老人2010年不健康但生活能自理比例为15.4%,到2020年下降到11.0%;女性不健康且生活不能自理老年人比例从3.4%下降到2.5%,不健康老人比例也是在下降的。很明显,2010年和2020年普查得出的老年人自评健康结果具有很强的一致性,从而可以证明人口普查自评健康数据是可信的。

图1 全国60岁及以上老年人分性别和分普查年份的不同健康状况比例(%)

在计算健康预期寿命时会用到分年龄老年人健康比例。图2给出了全国60岁及以上老年人按性别和普查年代划分的不同年龄老年人不健康但生活能自理比例和不健康且生活不能自理比例,两个比例的叠加则是不健康老年人占全部老年人的比例。从图中可以明显看出,无论是男性还是女性,2010年各年龄不健康人口比例均高于2020年相应的比例,而且同一年份女性各年龄不健康比例均高于男性相应年龄的比例。在实际计算健康预期寿命时我们不仅使用了全国数据,也使用了全国31个省份(不包括港澳台地区)同样的数据。

图2 全国60岁及以上老年人分年代、分性别和年龄的不同健康状况比例

三、全国及各省份60岁确切年龄预期寿命的变化

2010年全国男性60岁预期寿命为18.19年,女性为21.28年,老年女性比老年男性预期多活了3.1年。到了2020年,全国男性60岁预期寿命提高到19.93年,女性提高到23.47年,女性比男性老年人预期多活3.5年。十年间,男性60岁预期寿命提高了1.74年,增长了9.6%;女性提高了2.19年,增长了10.3%。尽管这十年间男性和女性老年人预期寿命都在提高,但女性60岁老年预期寿命无论是增长的绝对数还是相对数都高于男性老年人,意味着老年人预期寿命的性别差异仍然在扩大。

如果比较各省份差异的话(5)因为死亡率的计算来自总体数据,而不是样本数据,所以不需要计算预期寿命的标准误,也不需要做差异的显著性检验,而是直接进行差异的比较。(见表1),无论是2010年还是2020年男性60岁预期寿命最高的都是北京,2010年为21.04年,2020年提高到22.59年,十年增加了1.55年,相对提高了7.4%;排在第二位的是上海,两次普查分别为20.96年和22.12年,比北京市略低,十年增加了1.16年,相对提高了5.5%;排在第三位的是天津,两次普查中男性60岁预期寿命分别为20.63年和21.89年,十年增加了1.26年,相对提高了6.1%。2010年全国其他省份男性老年预期寿命没有超过20年的,2020年没有超过21年的。除了前面提到的三个直辖市外,两次普查中非直辖市老年预期寿命最高的是浙江,2010年排在浙江后面的是重庆,2020年排在浙江后面的是海南。2010年男性60岁预期寿命最低的是西藏,只有16.48年,比最高的北京低了4.58年;其次是云南,为16.84年;排在倒数第三位的是甘肃,为17.17年;2020年最低的仍然是西藏,为17.50年,比2010年增长了1.02年;其次是青海(17.89年),倒数第三位是云南(18.27年)。

2010年和2020年女性60岁人口预期寿命最高的均是上海,分别为24.18年和26.02年,意味着上海60岁女性若按照2020年60岁以后各年龄死亡率度过余生,她们预期平均还能存活26年,即这些女性一生平均预期寿命会达到86岁;如果考虑到未来老年人死亡率会进一步下降的话,2020年已经活到60岁的女性未来真实平均寿命会接近90岁。无论是2010年还是2020年排在第二的都是北京,分别为23.80年和25.75年。2010年排在第三到第七位的分别是海南(23.58年)、广西(23.07年)、浙江(22.79年)、广东(22.67年)和天津(22.49年);2020年排在第三到第七位的分别是海南(25.11年)、广西(24.94年)、天津(24.75年)、广东(24.28年)和浙江(24.25年)。2010年60岁老年女性预期寿命最低的是甘肃(19.48年),其次是西藏(19.68年),排在倒数第三位的是云南(19.73年),这三个地区均未超过20年;2020年老年女性预期寿命最低的是西藏(20.15年),排在倒数第二位的是青海(20.55年),排在倒数第三的则是甘肃(20.92年),这三个地区均未超过21年。

从2010年到2020年,各省份无论是男性还是女性60岁预期寿命全都在增长,只是增长幅度或增长速度存在一定差异,排列顺序也出现了一些变化。男性60岁预期寿命增长幅度最大的是河南,十年间增加了2.18年,相对增长了12.6%,从2010年的全国第28位提升到2020年的第24位;男性60岁预期寿命增长幅度和增长速度排在第二位的是山西,增加了2.03年,相对增长了11.5%,从2010年的第26位提升到2020年的第19位。此外,增长幅度和增长率均比较高的还有广西(从第16位提升到第6位)、湖北(从第23位提升到第18位)和江西(从第24位提升到第21位)。增幅最小的是青海,十年只增长了0.12年;湖南、重庆、新疆、吉林和浙江增长幅度都不到1年。60岁女性预期寿命增长幅度最大的仍是河南,增加了2.30年,但增长速度最快的则是山西,增长了11.1%。除此之外,天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、山东、湖北和陕西的增长幅度都超过了2年。女性增幅最低的是青海和西藏,分别只增长了0.44年和0.47年,新疆只增长了0.90年,其他省份的增长都超过了1年。

从整体上看,可以反映出以下六个规律:①发达地区老年预期寿命往往比较高,欠发达地区特别是西部地区预期寿命比较低,这跟0岁预期寿命的趋势是一致的。②女性比男性老年人预期寿命高,且二者的差异在继续加大(见表2)。③西部地区或经济欠发达地区整体上看不仅老年预期寿命较低,而且其增长幅度和增长速度都相对较慢。④经济较发达地区或老年预期寿命相对较高地区预期寿命的增长幅度和增长速度相对来说并不是很快。⑤某些中部地区老年预期寿命提高速度很快,比如河南、湖北、江西、山西、河北和内蒙古。⑥各省份之间男性老年预期寿命差异小于女性,且男性的差异程度在两次普查之间变化不大,甚至略有下降,而女性的差异程度有所增加。

表2 按性别和年代划分的各省份老年预期寿命整体状况 年

四、全国老年健康预期寿命的变化

通过测量2010年到2020年全国60岁预期寿命和健康预期寿命变化,来看预期寿命增加是由健康期增加导致的还是由不健康期增加导致的,从而检验上面提出的三种理论假说。图3(a)给出了两次普查的男性和女性老年预期寿命和健康预期寿命。在这里,男性老人2010年预期寿命为18.19年,可分解为三部分:健康寿命15.08年、不健康但生活能自理寿命2.54年、不健康且生活不能自理寿命0.57年;2020年,男性老年人预期寿命提高到19.93年,对应的健康寿命为17.13年,不健康但生活能自理寿命为2.26年,不健康且生活不能自理寿命为0.55年。很明显,从绝对数上看,健康期是拓展的(6)严格来说,对两个健康预期寿命进行比较时需要做统计差异的显著性检验。拿2010年和2020年男性健康寿命为例,我们先求出二者的标准误,分别为0.0017和0.0015,然后计算t值,为630.8,大于1.96,所以p值大大小于0.05。这是因为普查获得的2010年男性60岁样本规模为68.5万人,因此标准误非常小,z值会非常大。后面针对各省份差异的检验同样也会得出类似的结果,比如在全国所有省份2010和2020年健康寿命和自理寿命的检验中标准误最大的是2010年西藏女性自理寿命标准误,为0.0816。如果检验2010年到2020年西藏女性健康寿命和自理寿命差异显著性的话,得出的t值分别为8.5和7.0,p值仍然大大小于0.05,仍然是高度显著。所以本文后面不再给出标准误或t值,而是认为所有差异的检验在统计上都是显著的。,不健康但生活能自理期和不健康且生活不能自理期都是压缩的。女性老年人两次普查中的预期寿命从21.28年提高到23.47年,健康寿命从16.80年提高到19.47年,不健康但生活能自理寿命从3.64年降低到3.14年,不健康且生活不能自理寿命从0.84年略微提高到0.86年。这意味着女性老年健康期在拓展,不健康但生活能自理期在压缩,不健康且生活不能自理期在拓展。但若将不健康但生活能自理和不健康且生活不能自理寿命相加,就得到不健康寿命,很明显,不健康寿命是压缩的。从健康预期寿命的相对结果来看(见图3(b)),无论男性还是女性老年人健康寿命都在拓展,男性从82.9%提高到85.9%,女性从78.9%提高到83.0%;不健康但生活能自理和不健康且生活不能自理寿命都是压缩的,前者男性从14.0%下降到11.3%,女性从17.1%下降到13.4%;后者男性从3.1%下降到2.7%,女性从3.9%下降到3.7%。这意味着,从全国和这十年的情况来看,中国老年人不仅活得长了,也活得更健康了,这是一种非常理想的状态。

如果将男性和女性进行比较的话,无论是2010年还是2020年,无论是预期寿命、健康寿命还是不健康寿命,均是女性高于男性(见图3(a))。但是如果看各类健康寿命相对于预期寿命的比例(见图3(b)),无论是2010年还是2020年,男性健康寿命占比均高于女性,相反是女性不健康寿命(包括不健康但生活能自理和不健康且生活不能自理寿命)占比会高于男性。这意味着女性比男性更长寿,但并没有比男性更健康。尽管男性和女性健康寿命都在拓展,但无论是看绝对数还是看相对数,女性健康寿命的拓展幅度均高于男性。比如,男性健康寿命2020年比2010年增加了2.1年,女性健康寿命增加了2.7年;男性健康寿命占比2020年比2010年增长了3.0个百分点,女性增长了4.1个百分点。

一种检验不同健康寿命对预期寿命变化贡献的方法就是将预期寿命差异分解为不同健康预期寿命差异之和。比如,男性60岁预期寿命从2010年的18.19年提高到了2020年的19.93年,十年间提高了1.74年;女性从2010年的21.28年提高到2020年的23.47年,提高了2.19年。它们可以用两次普查的各类健康预期寿命差异之和来表达,并写成:

60岁男性预期寿命差异=健康寿命差异+不健康但生活能自理寿命差异+不健康且生活不能自理寿命差异=2.05+(-0.28)+(-0.02)=1.74

60岁女性预期寿命差异=2.67+(-0.50)+0.02=2.19

在这里,符号为正值表现为寿命绝对拓展,负值表现为寿命绝对压缩。很明显,在2010到2020年的十年时间里,中国男性老年人健康期表现为拓展,不健康期(包括生活能自理和不能自理)表现为压缩;女性老年人健康期拓展,不健康但生活自理期在压缩,不健康且生活不能自理期略有拓展,而且统计差异仍然显著。

从分解中可以看出,男性老年预期寿命增加的1.74年中,健康寿命的增长使得预期寿命增加了2.05年,不健康但生活能自理寿命的减少导致预期寿命减少了0.28年,不健康且生活不能自理寿命的减少导致预期寿命减少了0.02年。这意味着健康寿命的增加主导了预期寿命的提升。女性老年人反映了同样的情况,不同的是女性老年人不健康且生活不能自理寿命对预期寿命的贡献是正值,即女性生活不能自理期是在拓展的。

图4是四种健康状态随年龄提高的关系变化图。图中横轴为确切年龄,纵轴为预期寿命。图形展示了随着年龄提高,四类健康状况的变化曲线和曲线围成的区域,每个确切年龄对应的纵轴分为四个区间,由下至上分别为健康、基本健康、不健康但生活能自理和不健康且生活不能自理。在确切年龄给定后,各段区间高度为对应四类健康寿命,纵坐标的值为叠加后的累计寿命,分别称为区间1到区间4。根据前面的定义,区间1加上区间2为“健康期”,区间3加上区间4为“不健康期”;区间1加上区间2再加上区间3为“能自理期”,区间4为“不能自理区”。四个图横轴起点为60岁,60岁在纵轴上的最高点为60岁预期寿命,也可以称为老年预期寿命。图4(a)为2010年男性,图4(b)为2020年男性,图4(c)为2010年女性,图4(d)为2020年女性。这里需要注意的是,四个子图的纵轴和横轴刻度完全一致,这样可以从视觉上直接比较各个子图之间的差异。比如图4(a)中2010年男性60岁健康期寿命为8.17年,基本健康期寿命为6.91年,二者之和被称为健康寿命,为15.08年;“不健康但生活能自理寿命”等于2.54年,“不健康且生活不能自理寿命”为0.57年,二者之和称为不健康寿命,等于3.11年。四个区间叠加在一起为预期寿命,等于18.19年。

图4 2010年和2020年全国男性和女性四类健康预期寿命随年龄变化图

因为图4四个子图在横轴和纵轴上尺度是一样的,所以横向可以比较男性各个确切年龄预期寿命和健康预期寿命的差异,纵向可以比较同一年份男性和女性各个确切年龄预期寿命和健康预期寿命的差异。很明显,男性2010年各年龄预期寿命低于2020年各年龄预期寿命,从2010年到2020年,各年龄健康期明显在拓展,而不健康且生活不能自理期在压缩。无论是2010年还是2020年,男性预期寿命和健康预期寿命均低于女性。2010年女性60岁预期寿命(20.23年)低于2020年男性60岁预期寿命(21.28年),而2010年女性60岁预期寿命也明显低于2020年女性60岁预期寿命(24.15年)。当“健康”期拓展意味着区间1和区间2的面积随时间推移在扩大,则不健康压缩或拓展意味着区间3和区间4的面积在缩小或扩大。很明显,男性的区间4(生活不能自理)在压缩,而女性的区间4在拓展。

五、2020年各省份老年健康寿命比较

表3给出的是2020年各省份男性和女性60岁健康寿命、自理寿命和预期寿命以及健康寿命和自理寿命占预期寿命比例,并按照老年健康寿命从高到低顺序排列。将男性和女性综合考虑,我们将全国31个省份按照健康寿命从高到低分为四个梯队。

表3 2020年按省份和性别分的60岁人口预期寿命、健康寿命、自理寿命及其相应比例 年,%

2020年男性和女性老年健康寿命最高的是北京和上海。作为第一梯队,北京男性老年人健康寿命为19.92年,自理寿命为21.71年;女性老年人健康寿命为21.90年、自理寿命为24.34年。上海男性老年健康寿命为19.65年,自理寿命为21.29年;女性健康寿命为22.17年,自理寿命为24.57年。对于男性来说,北京老年人无论是健康寿命、自理寿命还是预期寿命在绝对数上均高于上海;而女性老年人这三个指标均是上海高于北京,这意味着跟上海相比,北京男性老年人既活得长又活得健康,而上海女性老年人相对北京老年人同样是既活得长又活得健康。然而,如果看健康寿命和自理寿命占预期寿命比例,无论是男性还是女性,上海均高于北京,这意味着从相对数上看,上海老年人比北京老年人的健康期更长。

列为第二梯队的有天津、浙江、江苏、重庆、广东和福建,这是按男性老年健康寿命排序的结果。实际上,这些地区在男性和女性老年健康寿命的排序上并不完全一致。若从女性老年健康寿命排序上看,其顺序是浙江、广东、重庆、福建、天津和江苏。而且按自理寿命、预期寿命以及健康寿命和自理寿命所占比例排序与按健康寿命排序并不相同,但整体趋势接近一致。在这里,无论男性还是女性,天津老年预期寿命都是最高的,但天津女性老年健康寿命只排在倒数第二;无论男性还是女性浙江老年健康寿命占比都是最高的,甚至高于北京和上海,这意味着浙江老年人相对健康期在全国是最高的。

列为第三梯队的有江西、海南、广西、贵州、山东、安徽和四川。这一梯队中无论男性还是女性,江西、广西和海南都比较靠前,但男性和女性的排列顺序并不一致。尽管江西男性老年健康寿命排在海南和广西前面,但自理寿命和预期寿命均排在海南和广西之后,从而使得江西男性老年健康寿命比例和自理寿命比例均高于海南和广西,这意味着相对海南和广西,江西老年人活得并不长,但活得更健康。在这一梯队的女性中,广西老年健康寿命排名最高,但预期寿命和自理寿命低于海南且高于江西,从而导致广西健康寿命比例低于海南、高于江西。本梯队中排在后面的贵州、山东、安徽和四川,其男性和女性健康寿命排序完全一致,但无论男性还是女性,山东和四川的预期寿命则更高一些,贵州和安徽的健康预期寿命比例则更高一些。在这一梯队中贵州无论男性还是女性预期寿命都是最低的,但健康预期寿命比例则是最高的,这明显体现出贵州老年人活得并不长但活得更健康。

第四梯队包括陕西、辽宁、湖南、湖北、河南和黑龙江。男性排在第一位的是陕西,女性排在最后一位的也是陕西;女性排在第一位的是河南,而河南在男性中排在倒数第二位;男性健康寿命排在倒数第一位的是黑龙江,但黑龙江老年预期寿命并不是本梯队最低的,从而使得黑龙江健康寿命比例是本梯队最低的,这意味着在本梯队中黑龙江老人既不长寿也不够健康。辽宁、湖南和湖北的男性和女性排序完全相同。在这一梯队里,河南男性预期寿命是最低的,女性排在倒数第二,但河南老年人健康寿命比例无论男女都是最高的,这意味着跟贵州一样,河南老年人活得并不长但活得很健康。

剩余的十个省份被列为第五梯队,属于老年健康寿命最低的地区。在这一梯队中排在男性前列的是河北、宁夏、云南和山西,排在女性前列的是云南、河北、吉林和山西。很明显,无论男性还是女性,河北、云南和山西都是排在本梯队前四位的。无论男性还是女性,甘肃、青海和西藏都是排在最后四位的。西藏无论是健康寿命、自理寿命、预期寿命、健康寿命比例和自理寿命比例在男性和女性中都是排在最后一位,这意味着该地区老年人既活得不长也活得不健康。尽管青海男性和女性老年健康寿命、自理寿命和预期寿命均排在倒数第二,仅高于西藏,但青海老年人健康寿命比例和自理寿命比例并不是排在倒数第二,甚至比这一梯队的很多省份还要高一些,这意味着青海现有老年人健康状况还是很好的。

六、各省份老年健康预期寿命的变化

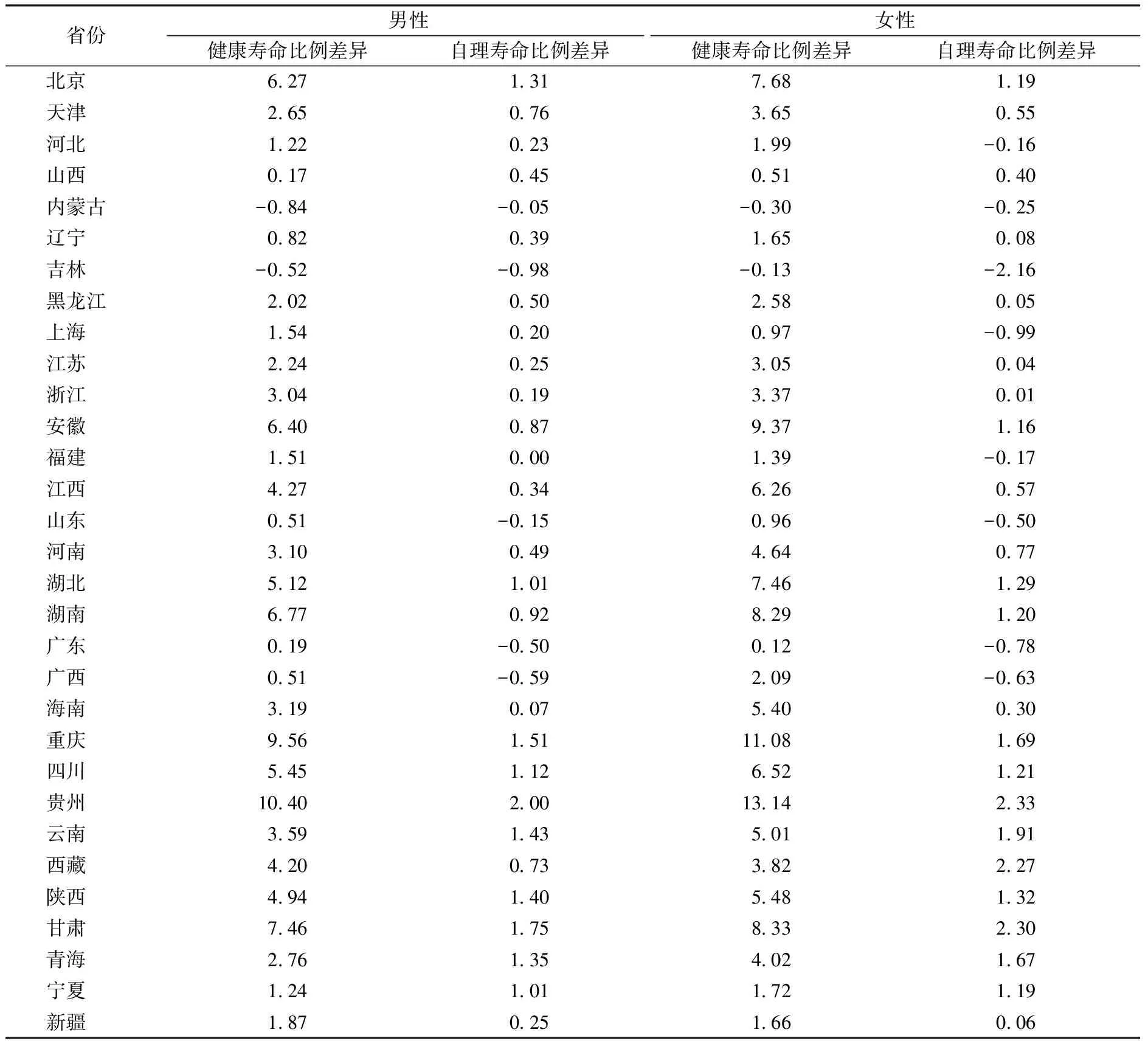

下面对各省份老年预期寿命和健康预期寿命在十年中的变化作一个比较,目的是看健康寿命或不健康寿命是拓展了还是压缩了。表4给出的是2010年到2020年各省份分性别健康寿命和不健康寿命差异、自理寿命和不能自理寿命差异以及预期寿命差异,即用2020年的值减去2010年相应的值。在这里,相当于将预期寿命差异分解为健康寿命差异和不健康寿命差异之和,或分解为自理预期寿命差异与不能自理预期寿命差异之和,即健康寿命加上不健康寿命等于预期寿命,自理寿命加上不能自理寿命也等于预期寿命。如果差异为正值,则意味着从2010年到2020年该指标值在增长;如果是负值,则意味着在下降。由于从2010年到2020年各省份老年预期寿命都是增长的,即差异为正值,那么如果健康寿命差异或自理寿命差异大于预期寿命差异,则意味着健康寿命的拓展速度快于预期寿命的增长速度,此时的不健康寿命被压缩,即不健康寿命差异为负值;如果健康寿命差异或自理寿命差异为正值且小于预期寿命的差异,则意味着健康寿命或自理寿命在拓展,但拓展速度慢于预期寿命的增长速度,此时不健康寿命或自理寿命也在拓展,不健康寿命差异为正值。

表4 按省份和性别划分的两次普查健康寿命、自理寿命和预期寿命差异 年

男性和女性健康寿命差异和自理寿命差异均为正值的省份有北京、天津、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃和青海,共计14个省份,我们将其定义为第一种情况。这些省份的健康寿命和自理寿命均在拓展,而不健康寿命和不能自理寿命都在压缩。以其中的北京为例,北京2010到2020年男性老年预期寿命增长了1.55年,而健康寿命在这十年里增长了2.69年,不健康寿命减少了1.14年;自理寿命增长了1.76年,不能自理寿命减少了0.21年,健康期和自理期都在拓展,而不健康期和不能自理期都在压缩。这是一种最为理想的状态,即老年人既活得长,也活得更健康、更能自理。

第二种情况与第一种情况的结果相反,尽管预期寿命在增长,但健康寿命差异、不健康寿命差异、自理寿命差异和不能自理寿命差异均为正值,这样的省份数量并不是很多,主要包括河北、吉林、山东和广东四省。以河北女性老年人为例,女性预期寿命在十年里提高了2.26年,女性健康寿命提高了2.16年,不健康寿命提高了0.04年,自理寿命提高了2.07年,不能自理寿命提高了0.13年,这意味着不仅健康期和自理期在拓展,不健康期和不能自理期也在拓展,尽管老年人活得更长了,但也活得不够健康、不够能自理。

第三种情况是指在一个省份内既存在第一种情况,同时也存在第二种情况。比如,黑龙江、江苏、浙江和新疆男性老年人健康寿命差异和自理寿命差异均为正值,不健康寿命和不能自理寿命均为负值;女性老年人健康寿命差异为正值,不健康寿命差异为负值,自理寿命和不能自理寿命均为正值。这意味着男性健康和自理寿命均在拓展,不健康和不能自理寿命均在压缩;女性健康寿命在拓展,不健康寿命在压缩,自理寿命和不能自理寿命均在拓展。再比如,上海男性老年健康寿命在拓展,不健康寿命在压缩,这是一种理想状态,而其他几种健康状态均在拓展,这意味着健康方面存在一些问题。

上面分析的只是健康寿命的绝对变化,也可以通过计算2020年和2010年两次普查的健康寿命比例差异或自理寿命比例差异来分析健康寿命和自理寿命的相对变化。因为健康寿命比例是在控制死亡水平后存活人口的健康状况,所以相对差异值为正时,意味着健康状况在改善,否则健康状况在下降。从表5可知,绝大多数省份男性和女性健康寿命比例和自理寿命比例差异均为正值,即老年人健康和自理状况都在改善;只有内蒙古和吉林两个省份各比例全部出现负值,即男性和女性老年健康或自理状况均存在下降趋势;山东、广东、广西三个省份男性和女性自理寿命比例差异为负值,意味着老年人健康状况在改善,但自理寿命存在一些问题;河北、上海、福建三个省份只有女性自理寿命比例差异为负值,其他均为正值。

表5 按省份和性别划分的两次普查健康寿命和自理寿命比例差异 %

七、基于生命质量指数的发现

如果一个人既活得长同时又活得健康,就意味着这个人有很高的生命质量。预期寿命反映的是死亡水平或生命的长度,健康寿命所占比例反映的是存活人口的健康水平,生命质量指数则定义为预期寿命除以不健康寿命所占比例。因为我们在这里将健康分为两类,一类是健康(包括生活能够自理和不能够自理),另一类是生活自理,所以我们将生命质量指数分为健康生命质量指数和自理生命质量指数两部分。表6给出了全国各省份两次普查的男性和女性老年人健康生命质量指数和自理生命质量指数。可以发现,健康生命质量指数有以下特点。

表6 按省份、性别和年份划分的生命质量指数

一是从2010年到2020年,各省份老年健康生命质量指数无论男性还是女性都在提高,这意味着所有省份老年人的生命质量都有明显的改善。

二是从2010年到2020年,健康生命质量指数提升幅度最大的是贵州,男性从0.90提高到1.94,提高了1.04个单位;女性从0.88提升到2.08,提高了1.20个单位;除此之外,重庆提高的幅度也很大,男性从0.96提高到1.86,提高了0.90个单位;女性从0.94提高到1.88,提高了0.94个单位。男性提升幅度最小的是吉林,只提升了0.02个单位,女性提升了0.07个单位。

三是男性老年健康生命质量指数2010年最高的是广东,为1.83,排在后面的是上海、福建、浙江、江苏,北京只排在第十位,甚至低于广西;排在最后的是西藏,只有0.59,其次是甘肃。2020年最高的是浙江,为2.16,排在后面的依次是福建、广东、上海、江苏、贵阳和北京;最低的仍然是西藏,为0.74,其次是吉林、内蒙古和青海。

四是女性老年健康生命指数2010年最高的仍然是广东,为1.82,其次是福建、浙江、上海和江苏;最低的仍然是西藏,其次是甘肃、青海和宁夏。2020年最高的是浙江,其次是贵州、福建、广东、江苏、江西和重庆;最低的仍然是西藏,只有0.70,其次是内蒙古、青海、宁夏和吉林。

五是除了2010年西藏男性老年人以外,2010年和2020年各省份老年健康生命质量指数女性均小于或等于男性。西藏2010年男性健康生命指数为0.59,女性健康生命指数为0.61,这是唯一出现的老年健康生命质量指数女性高于男性的情况。

同样地,从表6可以发现,生活自理生命质量指数有以下一些特点。

第一,绝大多数省份老年自理生命质量指数从2010年到2020年都是提升的,但有个别省份是下降的。比如,吉林男性从5.24下降到4.32,女性从5.14下降到3.73;广东男性和女性基本上都是从10下降到8;广西从7.5左右下降到6.6左右;上海女性从5.28下降到4.68;山东女性从6.17下降到5.59。

第二,2010年到2020年,老年自理生命质量指数提升幅度最大的仍然是贵州,男性从4.33提升到8.62,提升了4.29个单位;女性从4.35提升到8.93,提升了4.57个单位。男性提升幅度排在第二位的是甘肃,从4.25提升到8.13,提高了3.88个单位;男性排在第三的是重庆,从5.15上升到8.82,提升了3.67个单位。女性排在第二的是重庆,从4.75上升到7.92,提升了3.17个单位;排在第三位的是云南,从3.96提升到6.99,提升了3.03个单位。

第三,男性老年自理生命质量指数2010年最高的是广东,达到10.27,远远高于其他省份。排在第二位的是福建,为9.49;指数在7—8之间的有江西、浙江、江苏和广西;2010年男性最低的是西藏,只有2.85。2020年男性最高的是江西,为10.31;排在第二的是福建,为10.10;第三位是江苏,为9.33。2020年男性最低的仍然是西藏,为3.45。

第四,女性老年自理生命质量指数2010年最高的仍然是广东,达到10.08;排在第二的仍然是福建,为9.23;指数在7—8之间的仍然是江西、浙江、江苏和广西;2010年女性最低的仍然是西藏,为2.28。2020年女性最高的是江西,排在第二的是福建,排在第三位的是贵州,排第四和第五位的是江苏和浙江;2020年女性最低的是西藏。

第五,除了辽宁和贵州老年自理生命质量指数在2010年男性略低于女性外,其他所有省份和年份老年自理生命质量指数都是女性低于男性。

八、归纳总结

在对中国31个省份的老年人健康状况水平进行比较时,通常会关注这样几个问题:①综合健康水平(健康预期寿命);②死亡水平(预期寿命);③现有老年人的健康水平(健康寿命占预期寿命的比例);④健康水平变化(检验假说);⑤生命质量(健康生命质量指数)。

在2020年分性别、按综合健康水平(健康寿命)的排序中,列为前两个梯队的综合健康水平最高的地区包括4个直辖市以及浙江、江苏、广东和福建8个经济最为发达的地区;列为第三和第四梯队的属于综合健康处于中等水平的,共有13个省份;列为第五梯队的属于综合健康水平最差的地区,共有10个省份,绝大多数属于西部地区,也有部分中部地区,而且经济上都属于欠发达省份。

反映死亡水平的预期寿命整体上与健康寿命较一致,但也有一些不一致的地方。比如,吉林老年预期寿命排在全国的前15位,但其男性健康寿命排在全国倒数第五位,女性为倒数第八位。因为综合健康水平是由死亡水平和健康水平两个因素共同决定,所以若预期寿命比较高、健康预期寿命比较低,那么一定是健康寿命占预期寿命比例比较低的原因。比如,吉林男性健康寿命占预期寿命比例为78.0%,女性为74.0%,都排在倒数第二,都只是略高于西藏。当然,若健康预期寿命较高、预期寿命较低,那么一定是健康寿命占预期寿命比例较高的原因。比如,福建健康预期寿命排在第二梯队,但男性老年预期寿命排在第20位,女性排在第11位,原因是福建男性健康寿命占预期寿命比例为90.2%,排在全国第二位(第一位的是浙江,为90.4%);女性比例为88.3%,在全国女性中排第三。除此之外,还有贵州,男性预期寿命在全国排在第26位,健康预期寿命排在第12位,健康寿命占预期寿命比例排在第三位;女性预期寿命在全国排在第20位,健康预期寿命也是排第12位,而健康寿命占预期寿命比例则排在全国第一位,这意味着死亡水平较高(或预期寿命较低),但健康水平也非常高。

从健康寿命变化上看,无论是绝对数还是相对数,全国整体上都是非常理想的,即健康寿命和预期寿命都在增长,只有个别省份存在一些不理想的情况。最为明显的是吉林和内蒙古,这两地无论是健康预期寿命和自理预期寿命的绝对数还是相对数,都存在在预期寿命提高的同时健康压缩的情况。除此之外,山东和广东也存在一些这方面的问题,但并不是很严重。在中国,2020年既活得长又活得健康的老年人(即老年健康生命指数较高)主要生活在福建、广东、江苏和贵州,另外还有上海和北京的男性以及江西和重庆的女性。活得既不够长也不够健康的老年人主要生活在西藏、青海、甘肃、新疆、宁夏、内蒙古、吉林和山西。

(致谢:感谢国家统计局人口和就业统计司提供了2010年和2020年全国和各省份完全生命表中的老年人部分。)