宽街无闹市,窄巷存旺铺?从路网密度看消费活力

渠超男

编者按:

美国规划学者阿兰·B·雅各布斯在《伟大的街道》一书中写道:“最优秀的街道能给人带来强烈、持久、积极的印象;它们抓住你的眼睛和想象。这里是快乐的地带,让人们不知不觉希望故地重游。”

来自南京审计大学的彭冲副教授从微观地理的视角分析路网密度对城市消费活力的影响,有利于改善非通勤出行、提高居民福利和促进城市发展,尤其对以街区为单位的城市规划有实践指导意义。

有着28年历史、作为北京“夜经济”符号之一的三里屯酒吧街在今年2月迎来了腾退改造,引发了一阵怀旧浪潮。根据改造方案,三里屯酒吧街将从过去的机动车单向拓宽为两车道,以缓解区域拥堵,打造慢行友好街区和国际化消费商圈。

当前,中国正掀起打造国际消费中心城市的热潮,在此趋势下,城市和街道有着怎样“剪不断理还乱”的关系?

事实上,早在1977年国际建筑师协会(UIA)就制定了《马丘比丘宪章》,将城市视为一个有机整体,强调街区之间的密度和功能联系对城市质量和运行效率的重要作用。

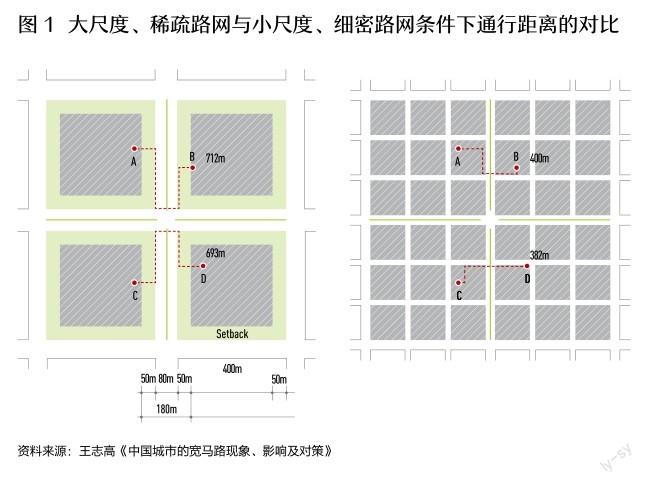

城市规划大致有两类理念,一种是沿袭欧洲世俗市民商业社会的“窄路密网”,另一种是受柯布西耶“光辉城市”理论和苏联大尺度规划理念影响的“宽路疏网”。

从商业角度来说,窄路密網更加通透开放,有利于分流交通和汇聚人流,城市居民依托便利的出行(交通可达性)与宜居性(比如街道可步行性)汇集到城市的消费中心,更大的人流量为消费提供源源不断的需求,提升街区资本渗透率,街道活力也竞相迸发。

新中国成立以来,中国城市规划的路网参照了苏联的道路设计规划,大部分城市采用了“宽马路、疏路网、大街区”的布局,甚至很多新城和新区的开发仍然在沿用这一模式。随着经济高速发展以及人口向大城市集聚,城市内部产生了诸如活力下降、交通拥堵等城市病问题。

例如北京是世界上平均路宽最宽的城市,达到14.64米,结果北京人均年拥堵268小时,高居全球前列。而同为超级大都市的东京有很多“毛细血管”路,通行便利,除了极少数几条干道,很少发生堵车。

究其原因,同样一块10km2的土地,北京的街区分割成四个很大的小区或者大院,修两条交叉的道路,虽然路面非常宽阔,但是车辆只能被挤在两条主干道上,容易造成堵车或者绕远路。而东京的街区则把土地拆成若干小地块,每个地块上建几栋楼,或者开发成小型公园和草坪,中间穿插几十条道路,“毛细血管”路具有自身调节拥堵和分流的能力,并且利于步行和公共交通。

《中欧商业评论》专访了南京审计大学从事城市经济学研究的彭冲副教授,从路网密度的角度探讨城市规划和消费活力。以下为本次访谈的精彩内容。

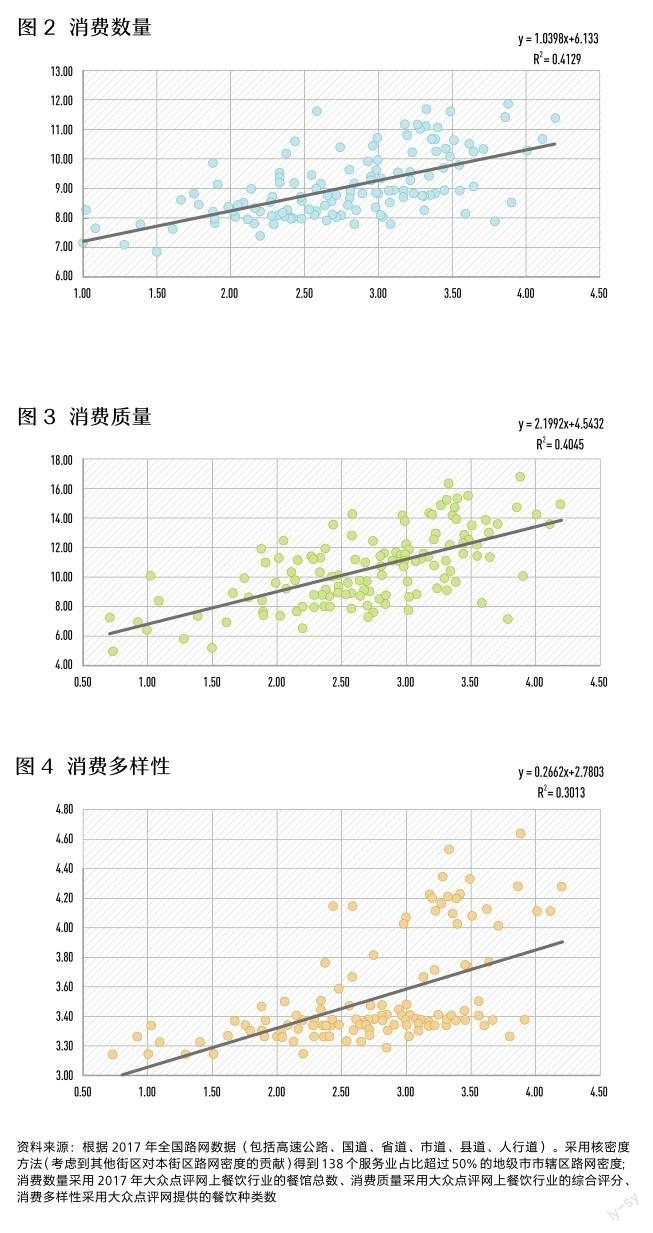

彭冲:路网密度有两种测算方式,第一种是传统算法,采用整体路网长度除以所在街区面积;第二种是核密度,考虑了街区周边的路网对本街区路网的贡献度,以地理距离为权重。提到路网密度,一般会涉及两个概念:交通可达性(城市某一地点到另一地点的交通方便程度)和可步行性(步行体验)。路网密度越高,交通可达性和可步行性就越强,人流量就越大,对于餐饮和零售行业来说有利可图,自然会汇集到这个街道开店。当市场需求增长到一定规模后,街区商铺的竞争会更激烈,从而进一步促进分工的深化带来服务质量的提高。与此同时,不同年龄、性别、收入等人群的需求不同,商户提供的服务也会更加多样化。

以大众点评的餐饮业为例,我们基于上海的研究发现,通过均值计算,如果把300米的六方格看作是一个街区,路网密度每提高1km/km2,该区域餐饮店铺的数量就会增加2个,大众点评上综合满意度评分将增加0.3分,美食店铺的种类将增加约1种。

图2~图4为路网密度(横轴)与消费活力的线性关系(以餐饮行业为例)

显然,路网密度高的地方往往是人口密度和人流密度比较高的中心城区,而提高路网密度又会显著改善居民福利,让居民享受到更多、更好、更多元化的服务。因此路网密度对消费活力的影响,在中心城区更加明显。

以上海为例,对比浦西跟浦东,浦西的路网密度比较高,它的人口密度和人流密度也比浦东高,尤其是浦西老租界受欧美“窄马路、密路网”的城市规划影响,老城区的消费活力明显要高于其他地区。

彭冲:从目前我的研究看,还没确切证据表明路网密度会有一个最优值。

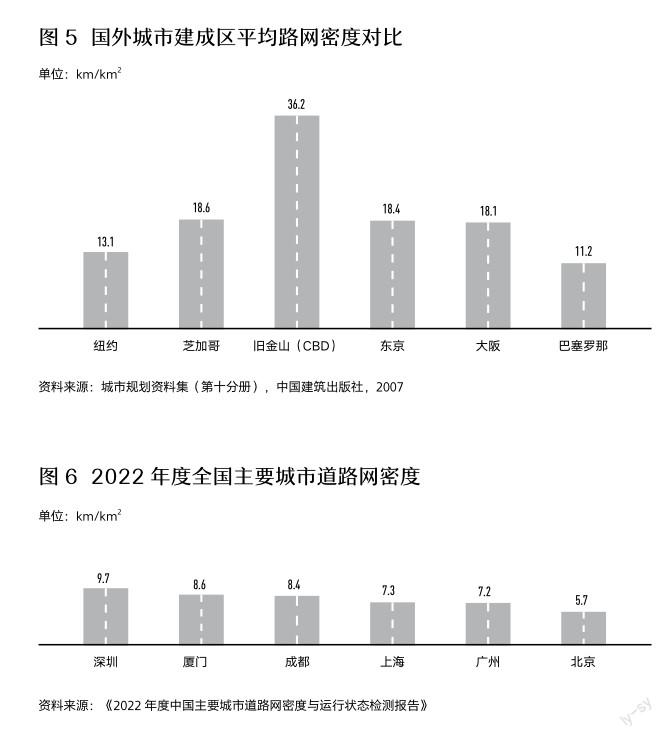

但从国际比较来看,目前中国城市街区的路网密度大大低于发达国家(图5)。截至2021年第四季度,中国36个重点城市中心城区建成区的路网总体平均密度为6.3km/km2,只有深圳、厦门和成都三个城市达到8km/km2的目标要求。

路网密度一方面会影响出行速度,也就是交通的可达性以及商品和服务的可获得性;另一方面会影响出行频率,比如有关日本和美国的大数据统计都发现,当地的非通勤出行不仅频率高、离居住地近,而且对服务业消费和就业的带动作用十分明显。所以,路网的设计要突出以人为本,注重道路的可达性和可步行性。

彭冲:“小街区、密路网”实际上是新城市主义在美国城市规划建设中总结出来的城市空间规划模式。1949年新中国成立之后,受到苏联大街区、宽马路模式的影响,居住小区内部也是采用“人车分流”的设计规范,导致现在路网体系严重失衡、密度过低(特别是中心城区的密度更低),在市场经济背景下,严重影响了现代城市的宜居、便捷以及城市经济增长的潜力。

比如北京就是大街区、宽马路的模式,这样形成巨型交叉口,行人和自行车过街距离长。直观的感受是有时候到另外一个街上要走很远,堵车现象也很严重,非常不方便。当前我国城镇化率已经达到 64.7%,进入了城市化的中后期,这个时候转变城市发展模式是我们未来城市化的必然趋势。中央在这个时候提出把路网密度作为城市体检的指标之一,希望通过这种方式去提高城市发展活力,同时兼顾效率和宜居的城市治理目标,实际上也是对我国几十年来,尤其是在改革开放以来城市规划模式的反思。

彭冲:其实早在2003年,北京三里屯就是以步行商业街区的模式进行规划和设计。根据当前的改造方案,一方面是消除安全隐患,另一方面是打造慢行友好街区,增设交通科技设施,同时更新和亮化街景,突出步行友好的规划理念。同时车道拓宽为两车道,路网密度变大(相当于同样面积上的道路长度增加了一倍),在一定程度上可以起到缓解拥堵的效果。

但局部上的改造是否会真正起到效果,可能还需要考虑周边的路网协同。同时需要注意三里屯商圈作为北京打造国际消费中心城市的重要承载区,还是要进一步适应人的需求,将道路让位为于人而不是汽车,拓宽两车道也不要影响人的步行空间,是提高活力的关键。

CBR:昆明的呈贡新区作为国内第一个大规模实验“小街区、密网路”模式的城区,从昔日“鬼城”蜕变为当前富有的宜居新区。能否详细介绍一下,呈贡新区是如何通过“小街区、密网路”的模式改造成为宜居新区的?这背后有哪些值得借鉴的经验?

彭冲:昆明呈贡新区是从2003年开始建新城,从2010年开始重新改造的。

2003年,小县城呈贡按照全国的“超大街区,稀疏路网”规划模式,计划建成全省的交通枢纽中心,以及“现代化科教创新新城”。当时,呈贡新区中心的主干道彩云路是一条双向十车道80米宽的宽阔大道。但是建成后的新城房屋空置率较高,即便昆明市政府以及多家医院、学校等机构陆续搬至呈贡城区,大多数人还是作为投资考虑,人们仍旧选择住在老城区。

2010年,住建部选擇呈贡新区约8.6km2范围的核心区为低碳建设示范区,规划的核心理念之一就是“小街区,密路网”的道路布局,不仅带来了更加友好的步行体验,还缓解了交通拥堵。这种布局模式对于土地集约利用、低碳发展、宜居便捷和经济活力的提升都能起到很大的作用,一举四得。

呈贡新区的做法非常值得借鉴,比如它把原来80米宽的彩云路切细,除了供汽车通行,还考虑了人们出行的便捷性,道路界面更清晰,完善了“各行其道”的功能。此外,它也会注重不同道路之间的协同,尤其满足不同公共服务设施对于道路的不同需求,比如医院、学校、商业区对于道路改造的方式和思路有所差异,要考虑到不同区域的实际情况。

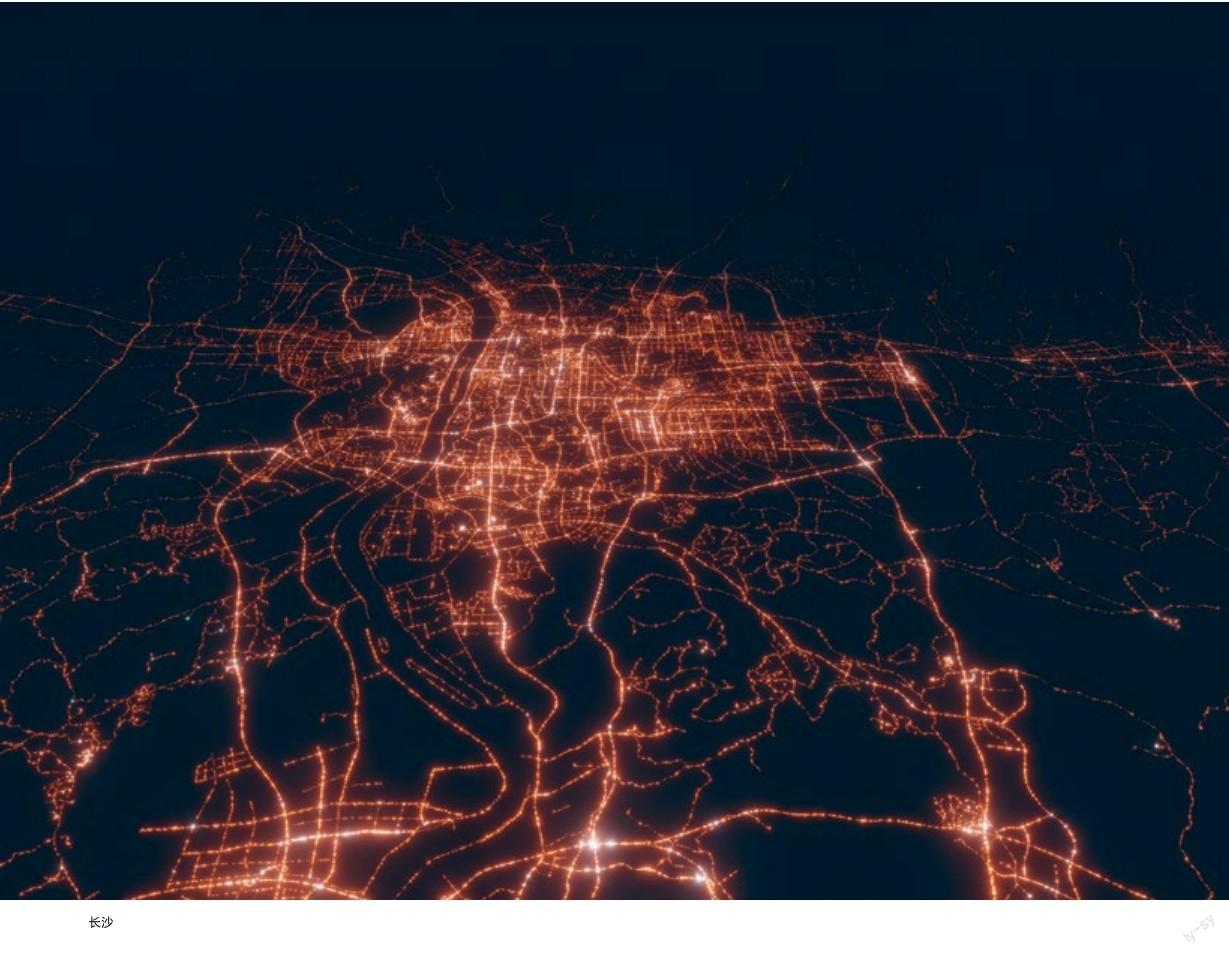

彭冲:旧城改造其实有很多成功的案例,比如重庆悦来生态城、长沙黄兴会展经济区、厦门金釜湾新城和珠海北站TOD新城是采用了“小街区、密路网”的模式,人流量大,消费活力也随之提升了。

有些街道原来号称城市第一街,人气很旺,但为了提高机动车通行能力,道路拓宽后,步行和自行车通行空间被占用,多处地段的人气明显下降。

所以旧城改造的关键在于以人为本,推行公交优先、步行优先的原则,适应人的需求。积极推广以公共交通为导向的开发(TOD)和以步行为导向的开发(POD);另外,消费型街区的关键在人口密度,人口密度越高,消费活力越强,旧城改造要更加强调土地的混合利用,让居住和消费的距离更加短,就是住游平衡。国家在土地用途上要适当给予灵活性,允许城市尤其是中心城区闲置的商业用地转变为住宅用地。

彭冲:从 2017 年开始,国家就计划要改造路网,但是进度很慢。在现有的规划下去优化路网面临着诸多的阻力,我觉得主要有两点,第一是固有观念难以转变,比如大家习惯了把小区全围起来才觉得安全,路窄了就会堵车;第二就是财政问题,如果要建设开放性街道,最大的问题是政府需要承担市政道路的建设、管理费用,以目前的经济状况,地方政府要提供大笔的开发资源也很困难。

国家在城市更新过程中,可以对路网改造进行分级处理,比如可以先从中心城区开始,因为中心城区税收较高,能够承担得了这一部分的支出。对于新城区的建设,一开始就可以按照“小街区、密路网”的思路去规划,而不是先建成了宽马路、大街区再去进行改造,那样成本更高。

彭冲:以深圳、厦门为例,这两座城市的密路网与城市规划时的前瞻理念是分不开的。比如深圳早在2012年规划之初就提出了“小尺度开放街区”的概念,强调尺度宜人、功能混合、慢行主导的街区开发模式;而厦门早在2004年就按照“开放式小街区”理念进行城市规划。当然,这也与当地财政相对充裕是分不开的。

我认为老城区的改造可以注意以下几点。一是提升商业街区的路网密度,将街道空间让位于人,而非汽车。可以借鉴新加坡大量运用单行道丰富城市毛细血管的做法,注重增加路网密度和十字路口的密度。

二是以人行道为抓手,加强步行友好性,改造过程中考虑周边的街景环境,包括绿化、和建筑的匹配度、人的感受等, 比如一些发达国家的街道都是立体绿化,视觉感受会更好。

三是打开居住区和其他公共区域,比如长沙湖南大学是敞开式校门,校区与闹市融为一体,里面还可以通车。

四是新城区的改造可以直接采纳“小街区、密路网”的形式,除了路网密度,十字路口的密度也值得关注。像香港十字路口的密度就非常大,每50到100 米可能就有一个十字路口,相当于丰富了城市的毛细血管,缓解交通和人流的压力。

彭冲:对于京津冀地区,要从规划、设计和技术政策上着力。首先应该要做的是转变规划观念,政府和公众形成“小街區、密路网”的规划共识。例如,2019年北京就颁布了城市副中心控制性详细规划(街区层面),尤其第32条就写明了构建舒适便捷的小街区、密路网。

其次,在推广小街区制的同时,要考虑改造的先后顺序,比如从市中心开始改造,从新建的新城开始等。同时提高居住区的环境质量、设施水平和治安水平,为小街区制的推广奠定基础。

最后,在强化路网密度的同时,还要注重不同等级路网之间的结构比例和建筑的多样性,优化路网金字塔结构配置,打造特色小镇和多样化街道。

彭冲:本身我是学城市经济学的,这是地理学和经济学交叉的一门学科。目前我国人口分布出现了人口从农村向城市集聚、向大城市和都市圈集聚的趋势,消费需求和消费空间得到了极大的释放和拓展,中国的一些大城市也慢慢具备了打造国际消费中心城市的基础和能力,但是如何提升大城市消费活力是一个非常值得研究的主题。

受《大国大城》《大城市的死与生》和《伟大的街道》这三本书的启发,我选择了从街道密度的角度分析消费城市的运行。目前国内关于“消费城市”的理论和实证研究还很少,虽然国内学者也开始关注到了消费的重要性,但大多从宏观和中观视角研究消费的影响因素及其机制,忽视了城市内部消费活力的微观研究。

以往我们的研究更多是讲城乡和城市之间,随着人口向大城市集聚,未来的城市研究会更多集中到城市内部。在大数据时代进行微观尺度研究,提出精细化的对策建议,应该说是未来研究城市内部的方向。

从微观地理的视角去研究城市内部消费的微观尺度,从经济学的角度去分析内在机制,反思城市发展,有利于理解非通勤出行、兼顾居民福利和城市的发展,尤其对以街区为单位的城市规划和更新有实践指导意义。

彭冲:这个研究方向会影响到城市规划、公共管理、交通、土地供应、零售店铺的设计布局、企业选址等等。例如店铺和企业选址就可以从路网密度的思路选择交通便利、步行友好、街景体验好的地方。在消费场景的设计上,要去满足不同人群多样化、品质化的需求。

【原文信息:彭冲、金培振:《消费型街道:道路密度与消费活力的微观证据》,发表期刊:《经济学(季刊)》,2022年7月第22卷第4期。】