出国进修如何影响高校教师的教学与科研?

——基于“2016年全国高校教师发展状况调查”的分析

杜 嫱

(中国人民大学 心理学系,北京 100872)

一、研究缘起

党的二十大报告指出,教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。[1]高校是教育高地、科技高地、人才高地的融合体,实现高等教育现代化是建设教育强国、科技强国、人才强国的重要内容和途径。中国式高等教育现代化需体现世界一流的高等教育理念、体系、质量和水平,既包括较为宏观的学术体系和学术机构的政策国际化、管理国际化、实践国际化,也包括个体应对国际学术环境做出的具体举措。[2]作为知识生产与课程教学的载体,高校教师能否建立广阔的学术视野,具备教学与研究层面的全球胜任力,是中国高等教育国际化发展的关键,也是我国高等教育国际化需要重点突破的方向。[3]改革开放后,大批高校教师前往海外高水平大学进修与访学,这一举措不仅有助于教师吸收与借鉴国际前沿的教学范式与研究进展,丰富自身的学术经历进而巩固提升学术职业发展路径,也将中国学术话语与研究成果向海外拓展,推动我国高等教育改革和创新。[4]本研究基于全国高校教师发展调查数据,探讨高校教师出国进修对其教学行为和科研成果的影响效应,从而为优化访学进修政策提供政策建议。

二、文献回顾

“国际化”已经成为高等教育发展的必然选择,教师的国际化能力和参与程度在高等教育国际化中占有重要战略地位。高校教师出国进修带来的收益是多方面的,兼具内部收益(或个体收益)和外部收益(或社会收益):一方面,作为重要的人力资本投入形式,教师从进修经历中开拓眼界、汲取知识、提升技能,内化为自身收益;[5][6]另一方面,教师习得的知识技能将在归国之后传播、延续下去,在协助解决全球难题、全人类困境中贡献知识力量,从而产生社会收益。[7]18出国进修能够有效改善教师的教学理念,促使教师更关注学生的主体作用。主流的教学模式认为,当教师秉持教学仅意味着将课程大纲里的信息传递给学生的理念时,教师自身是教学的焦点,从而产生“信息传递/教师中心”的教学模式;当教师认为教学的意义在于改变学生观念、协助学生构建知识时,会采用“概念转变/学生中心”的教学模式。[8]实证研究表明,出国进修对于教师教学模式的变革具有正向促进作用,主要体现在协助教师向“学生中心”的教学模式转型。[9]具有出国进修经历的教师在教学方法和素材、师生关系、培养方式等方面都有所改善,教师通过观察学习,回国后自觉调整自身与学生的互动方式,课堂中更加崇尚平等、互动和宽容,[10]在具体操作层面,不仅课程设计更重注引入国际前沿的教学内容,教学方法也倾向于采用讨论、互动、展示等方式,强调学生自主学习和实践训练。[11][12][13]出国进修带来的理念改变辐射到课堂场域之外,教师与学生对话也更为平等、指导风格更随和。[14]此外,出国进修的教师教学国际化程度更高,他们巩固了外语水平,并在教学中向学生灌输国际化意识,鼓励学生出国及自主发表。[15]

相比于教学,出国进修对于教师科研产出的影响则更为显性。对于绝大多数教师而言,出国进修的主要动机在于科研成长。[16]海外学习经历是我国高科技人才成长必不可少的环境要素。[17]基于全国百余所高校的调查表明我国76%的院士、55%的45岁以上的博士生导师、58%的45岁以下的博士生导师有出国留学的经历,这些教师活跃在国际学术界,在前沿追踪、经费争取、国际交流等方面具有明显优势。[18]出国进修的教师具备较强的问题意识和学习自觉,专注于自身的研究领域的深入,包括借鉴国外的研究视野、研究素养、研究工具和方法的采用等,[14]也能够带来不同程度的科研收获,质性访谈和问卷调查均表明教师科研增进,体现在在研究选题、研究范式与方法、论文写作与发表、课题申请、团队创新等方面,[15][19]尤其有助于国际刊物发表。[20]此外,出国进修对教师的薪酬获得和晋升也具有促进作用,出国进修和国外访学的高校教师其薪酬水平要超过未参加任何培训教师的34%。[21]且最佳出国进修时间期限为一年以上。[22]同时,在信号机制的作用下,出国进修经历对教师的入职、晋升也颇具益处。目前许多高校进行选拔时优先考虑有国外学习经历或具有国外学历的群体。[23][24]

上述研究可以为本文提供一定的理论借鉴与分析基础,但也存在一定的缺陷:首先,从研究数据来看,相关研究以经验分析或质性资料分析为主,基于代表性数据的高质量定量分析相对不足,[12]且对内生性问题的考虑不够充分。描述统计或普通回归分析会存在较强的自选择偏误问题;其次,相较于科研产出,出国进修如何影响教学行为的研究较少、结果较为笼统。根据鲍威等人的研究,目前我国高校教学中主要存在三大类行为,一类是强调考勤、课程预复习以及相关作业等严格管御手段,即“规制型教学”,一类是鼓励学生自主发现知识、积极引入互动环节的“互动型教学”,一类是突破课堂和教学时间框架,强调课后交流的“反馈机制”。[25]鲍威等人关于教学行为的分类能够清晰地区分出在教学行为中是否强调“学生中心”,对本研究具有很强的适切性。基于此,本研究拟采用倾向值得分匹配的分析策略,最大限度的消弭处理组与对照组样本之间的初始差异,并且在探讨出国进修如何影响教师教学行为时,参考鲍威等人的做法将教学行为进行进一步区分,以求细化出国进修对教师教学行为的具体影响效果。

三、研究设计

(一)数据来源和变量定义说明

本研究的分析素材来源于2016年至2017年北京大学教育学院《高校教师发展与本科教学现状调查》数据库。调查采用分层概率抽样的方案,在全国54所本专科院校抽取了5069名教师样本。本研究重点考察进修经历对本科院校全职教师的教学、科研影响,剔除数据库中的高职高专院校教师、兼职教师样本、剔除在海外获得学位、留学归国的教师,从而清晰剥离出国进修经历的净影响效应。最终获得2421名有效教师样本,涵盖全国46所院校(其中原“985工程”院校3所,原“211工程”院校10所,其余为普通本科院校),女性教师占比50.3%,平均年龄39.1岁,与年鉴数据对比具有较好的代表性。

在本次调查样本中,680个教师有过出国进修经历。本研究所使用的计量分析模型如下:

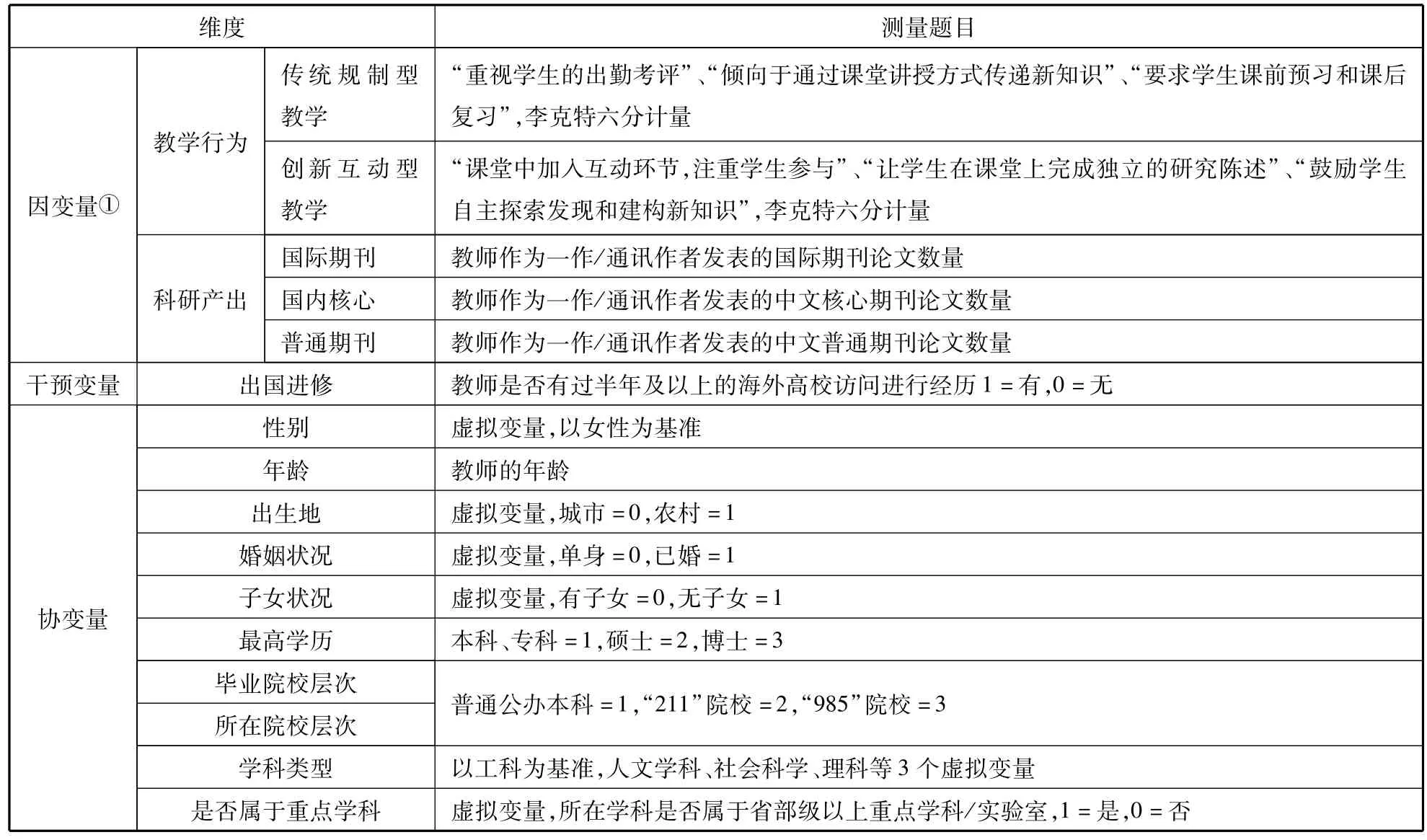

其中因变量Y为教师教学行为和科研产出,对教学行为区分参考鲍威的研究结论,划分为规制型教学以及互动型教学;干预变量为教师出国进修经历(training abroad);控制变量主要包括教师个体特征,家庭特征,先赋能力以及当前工作的环境;μ为随机扰动项。具体的变量定义如下表所示:

表1 变量定义与说明

(二)倾向值得分匹配方法选择与操作步骤

根据经验,有机会出国进修的教师与其他教师的先决条件不同,如果简单采用传统OLS回归进行评估,会导致样本自选择偏差问题(self-selection bias)。为此本研究将引入倾向值得分匹配方法来调整这一偏差,以保障结果的准确性和无偏性。[26]本研究遵循倾向值得分匹配方法的核心步骤开展数据分析。首先,由于教师的出国进修经历并非随机分布,先以教师的出国进修经历为因变量,基于一组潜在引起实验组与对照组差异的协变量(confounding covariates),使用Logit回归模型计算各样本的倾向值得分,倾向值得分即p或log(1-p)/p。其次,为保证数据分析结果的稳健性,本研究采用最近邻匹配、核匹配、卡尺匹配等多种方法将处理组与对照组样本进行匹配;最后,使用匹配后的样本数据,基于T检验探究出国进修经历对教师科研与教学的影响(post-matching analysis)。[27]

本研究将出国进修作为处理变量(D=0或1)有出国进修经历的教师而言作为实验组(T,treatment group),而无出国进修经历的教师为控制组(C,control group)。假设认为,在其他特征尽可能匹配的情况下,尽量缩减控制组与实验组之间的初始差异,得出有无出国经历会影响实验组的教师后续的教学行为和科研产出,即获得在实验组的平均干预效应(Average Treatment Effect on the treated,ATT)。

四、研究结果分析

(一)出国进修教师分布

在所调查的2421名教师中,28.1%的教师具有半年以上的出国进修经历。男性教师出国进修比例高于女性教师(分别为31.3%和24.9%);普通公办院校中仅有16.1%的教师具有半年以上的进修经历,这一比例在“211”院校中为46.0%,在“985”院校高达59.4%;学科差异方面,人文类教师(25.4%)和工科教师(27.3%)的出国比例较低,社科(30.0%)和理科(31.0%)教师出国比例相对较高。

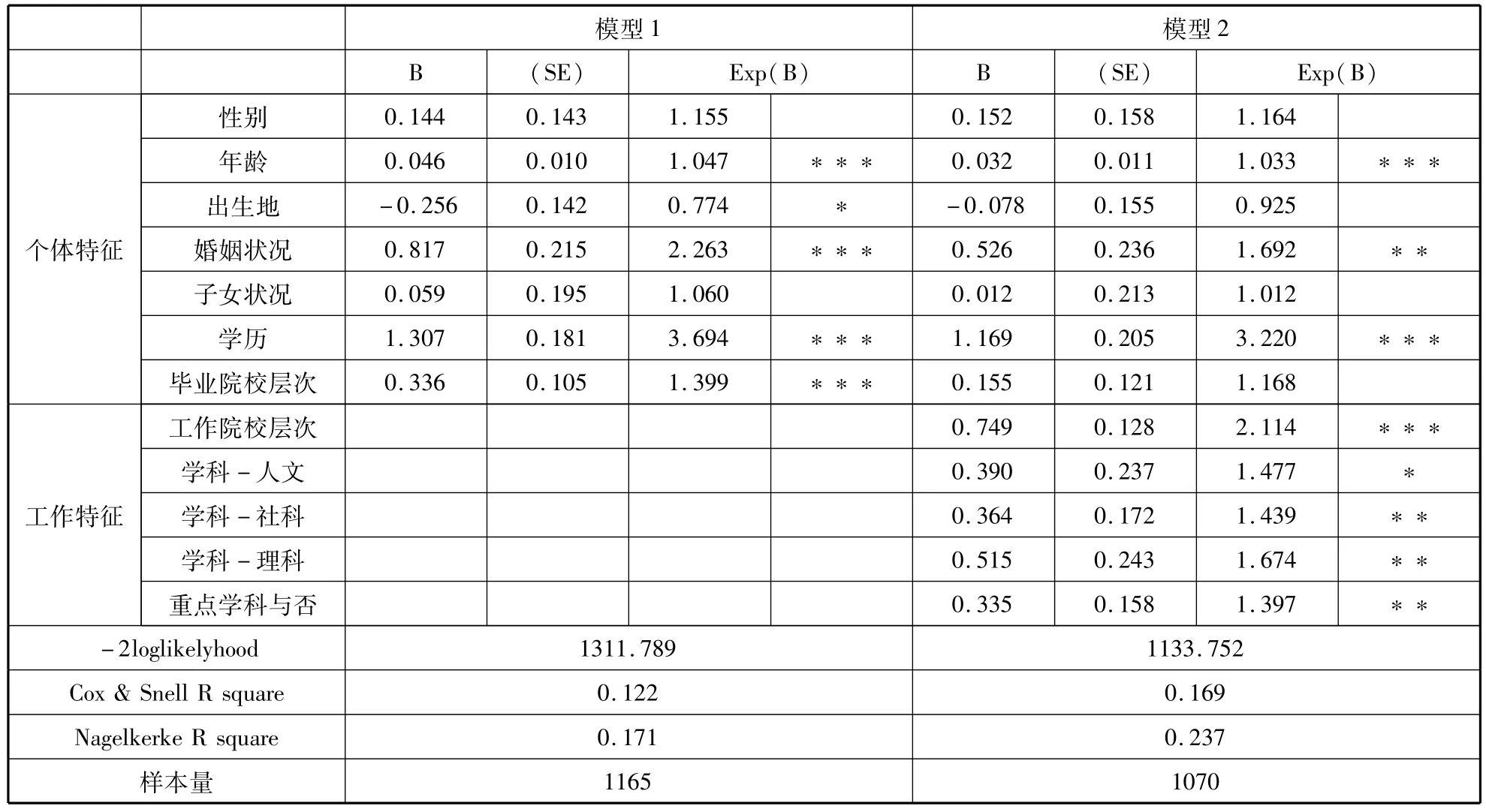

(二)教师出国进修的影响因素分析及倾向得分计算

根据PSM步骤,首先将教师出国进修作为因变量进行二元逻辑斯特回归,并且根据回归结果计算出每位教师出国进修的倾向值得分。在回归中选择的协变量包括教师的个体特征以及目前工作特征两部分,遵循预测变量不会受到干预变量影响的原则,变量选取参考张青根、沈红等人的研究。[22]回归结果显示模型拟合效果较好。在模型2中纳入个体特征和工作特征之后,男性教师出国进修的概率为女性的1.164倍,教师的年龄每增长1岁,其出国进修的概率为未出国进修的概率的1.033倍(即e0.032),教师结婚后其出国进修的概率为未出国进修的1.692倍,类似的,教师学历提升一级,出国的概率会增加2.22倍,所在院校层次每提升一级,出国概率增加1.114倍,如果教师所在学科属于重点学科或重点实验室,那么其出国进修的概率增加39.7%。根据表2,大致能够侧写出出国进修教师的人口学特征。

表2 高校教师出国进修与否的二元逻辑斯特回归

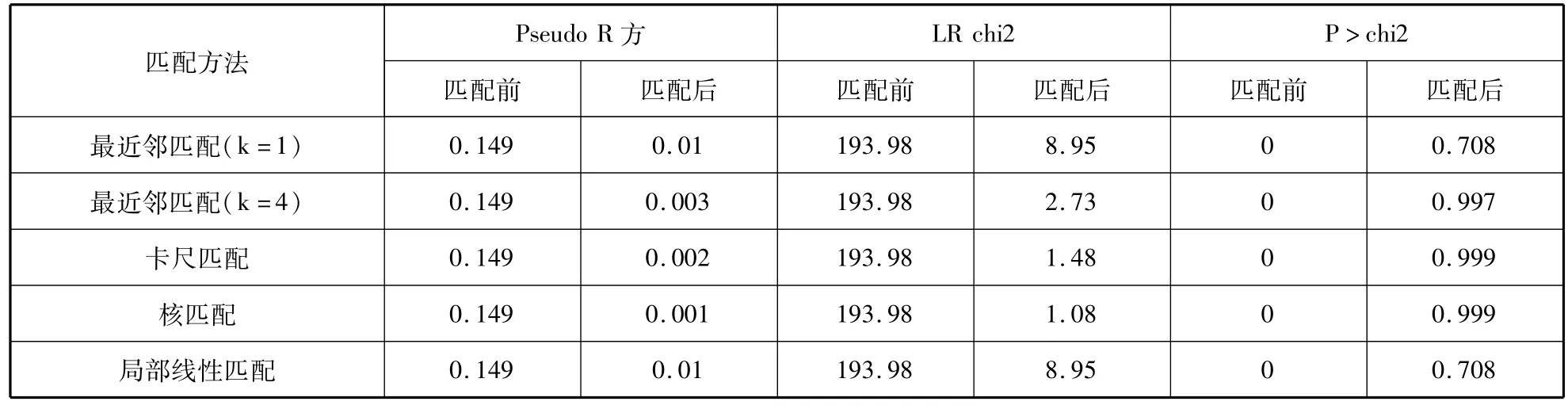

(三)倾向值得分匹配及其平衡性检验

基于上文Logit回归模型的分析结果,本研究计算了每一样本的倾向得分值。为了确保匹配结果的稳健性,本文采用最近邻匹配法(k=1)、最近邻匹配法(k=4)、卡尺/半径匹配、核匹配、局部线性匹配等方法对样本数据进行匹配。本文针对样本匹配效果开展平衡性检验,考察匹配是否能够平衡协变量的分布,减小初始误差,避免自选择偏差。结果显示,就匹配后协变量的标准化偏误(%bias)指标而言,除教师年龄变量为15%,出身地变量为10.2%外,其余变量均在10%以下,在可接受范围内。T检验结果表明,除年龄变量之外,实验组和控制组在其他协变量方面无系统差异,匹配之后所有变量的标准化偏差缩小。由于篇幅所限,不再赘述各个协变量的平衡性检验结果,从表3可知,匹配后通过了LR检验,P值均在0.7以上,Pseudo R方下降显著,匹配效果较好,结果可信。

表3 匹配效果检验

(四)出国进修对教师教学行为与科研产出的影响效应

表4汇报了高校教师出国进修对其教学行为的影响效果。数据分析发现,在教师教学行为方面,出国进修对传统规制教学方式无显著影响作用,但出国进修经历可以显著提升教师对创新互动型教学方式的采纳。表5汇报了出国进修经历与高校教师科研产出之间的关联性。数据分析发现,在多种匹配思路之下,出国进修的高校教师在国际期刊发表方面居于显著的优势状态,而在国内核心、普通期刊的发表层面优势并不明显。

表4 高校教师出国进修对教学行为影响效应的倾向值得分匹配分析结果

表5分析表明,出国进修对教师的创新互动教学以及国际期刊发表具有明确的正向作用,但对于不同职称的教师出国进修的作用方向与效力是否类似值得商榷,因此在数据分析的最后部分将区分不同教师群体,探讨出国进修作用的异质性,经过匹配后,对正高级教师,出国进修对教学或科研产出的作用均不显著;对副高级教师,出国进修与促进国际期刊发表高度相关;对初级和中级教师而言,出国进修的功效主要体现在互动教学方法的习得。

五、结论与讨论

高校教师出国进修是高等教育国际化的重要组成部分,对教师个体和高等教育体系都具有积极作用。出国进修这一经历虽然对教师的传统规制型教学行为并无显著影响,但能够显著提升教师的创新互动教学行为,出国进修后的教师表现出眼界开阔、观念超前、改革意识强,可以努力把当前普遍存在的以教师为中心的教学方法改变为以学生为中心的教学方法,让学生在教学中成为活跃因素;有出国进修经历教师的国际期刊发表显著高于无进修经历教师。此外,出国进修对不同职称教师的作用效果有差异,对于初级和中级教师出国进修的作用效果更显著。

一是明确进修利弊,构建支持体系。出国进修收益内涵丰富,包括认知效益(积极的国际化态度和开阔的视野)、教学效益(课程理论的更新和教学实践的提升)、科研效益(研究选题、研究范式与方法、论文写作、研究创新)、服务效益(外事活动、国际咨询、外籍学者邀请)。本研究专注于教学和科研两方面,证实了出国进修后的教师的确在教学表现上略胜一筹,出国进修也与科研产出高度相关。但在显著收益背后教师本身背负着较大的压力,出国进修指标有限、手续繁琐、竞争激烈,且访学成果扩散机制不完善,在进修期间开展的科研、教学活动难以与国内实现转换,教师出国进修的积极性被挫伤、顾虑重重。[28][29][30]鉴于此,高校和政府需在构建支持体系方面着力,强化国际交流合作带来的正效应,探索教师出国进修科学管理方案,如酌情改善当前的绩效考核制度、建立教师个人数字化档案、院系层面建立国内外工作量换算方案、对出国进修的教师给予经济资助等,力图激发教师出国进修的热情,弱化其后顾之忧。

二是推动教学实践,倡导互动教学。实证研究结果显示,出国进修经历虽然对传统规制教学并无显著作用,却能够明显提升创新互动教学行为。这一结果既折射出两类教学行为本质不同,也体现了出国进修对不同教学行为作用的异质性。有学者通过进修期间近距离观察美国高校的教学,发现我国课堂教学重在系统讲解,有着较为严格的课堂规范,但效能较低、学生参与不足,反观美国大学课堂,课堂气氛平等,互动较多。[31]相比而言,创新互动教学对学生和教师的成长大有裨益。课堂互动提升了学生的参与度,教师并不掌握绝对的话语权,互动对学生专业知识的发展大有裨益,经历互动与讨论的学生其课堂表达和文献撰写成绩显著高于传统讲授教学的学生。[32]教师应当对学生施加更多的间接影响,少讲授、多提问,发挥好“脚手架”作用,激发学生投身学习。在教学模式学习方面,当前部分院校采用“嫁接方式”引进国外优质本科教学资源(例如教学大纲、课程描述、教材能教学材料),并派遣教师出国进修学习国外的教学历年和教学方法,乃至评价体系,这种方式既能够整合国际资源实现本土化,同时成本较低,能够较大范围内进行推广。[33]也为未来增进教学国际化、改革教学方式提供了思路。

三是重视青年教师,精准鼓励进修。本研究在区分教师群体后发现,对于不同职称等级的教师,出国进修的作用效力有所差别,对副高级教师,出国进修与促进国际期刊发表高度相关;对初级和中级教师而言,出国进修有助于其互动型教学方法的习得。需要从教师职业生涯角度解释此种异质性,对于副高级教师而言,虽具备一定的学术资源,但依然不够强势,且面临着较强的晋升压力,因此出国进修提升科研产出的目的性更为明确;对于初级和中级教师而言,经过进修后在互动教学方面增益明显,这可能是与教学方法尚未定型有关。中青年骨干教师处于职业生涯的上升期,目标更明确、可塑性更强,因此出国进修的正向作用更为显著,且中青年教师作为我国学术职业的中流砥柱,也能够更持久地发挥出国进修的正向外部性。鉴于此,青年教师要具备国际视野,自觉关注国际前沿动态、关键信息,积极参加各种国际学术会议,拓展出国进修访学的机会,基于自身需求充分了解任职学校和访学学校情况以及相关性;高校和相关管理部门需要及时传达和提供最新科研资讯和访学资源,增加青年教师的访学机会,逐步探索建立健全的工作指引和评价体系,有的放矢地保障青年教师的访学质量。