黑龙江牡丹江市渤海时期城址调查简报

黑龙江省文物考古研究所

〔内容提要〕 2020年,黑龙江省文物考古研究所联合牡丹江市文物管理站、黑龙江省渤海上京遗址博物馆等单位对牡丹江市渤海时期遗迹进行调查。调查对象包括城址、聚落址、墓葬以及长城遗迹。其中,城址调查了7座,分为平原城和山城两类。平原城3座,为萨尔虎城址、龙头山城址和南城子城址;山城城址4座,为凤凰山城址、四平山城址、夹芯子山城址和杏树山城址。

“牡丹江”源于满语译音,意思是“弯弯曲曲的江”。牡丹江市位于黑龙江省东南部,牡丹江市辖有爱民区、阳明区、东安区和西安区等4个区,牡丹江市辖区东临穆棱市,南接宁安市,西侧为海林市,北与林口县为邻。地处东经129°18′32″~130°06′54″、北纬44°10′43″~45°00′47″之间。牡丹江市市辖区平面大体呈“十”字形,面积约2360平方千米,地势东部、西北部偏高,中部平坦。其东麓为老爷岭、西麓为张广才岭、北侧为锅盔山与肯特阿岭,中部为牡丹江平原。辖区内分属两大水系,大部分属牡丹江水系,位于境内的中南部;一小部分为穆棱河水系,位于辖区的北部。辖区内属于半湿润中温带大陆性季风气候区域。

2020年9—12月,黑龙江省文物考古研究所联合牡丹江市文物管理站(现牡丹江市文物保护中心)、黑龙江省渤海上京遗址博物馆等单位对牡丹江市的渤海遗迹进行专项调查,应用全站仪、数码相机、无人机、卫星照片和大比例地图等技术手段进行记录,调查对象包括城址、聚落址、墓葬及长城遗迹四类遗存。城址是研究古代文化的重要载体,本次调查详细记录了城址位置、城墙的构筑方式、对城址结构等进行了测绘和记录,并绘制了较准确的城址分布图、地形图和平面图等。下面将牡丹江市渤海时期城址进行简要介绍。

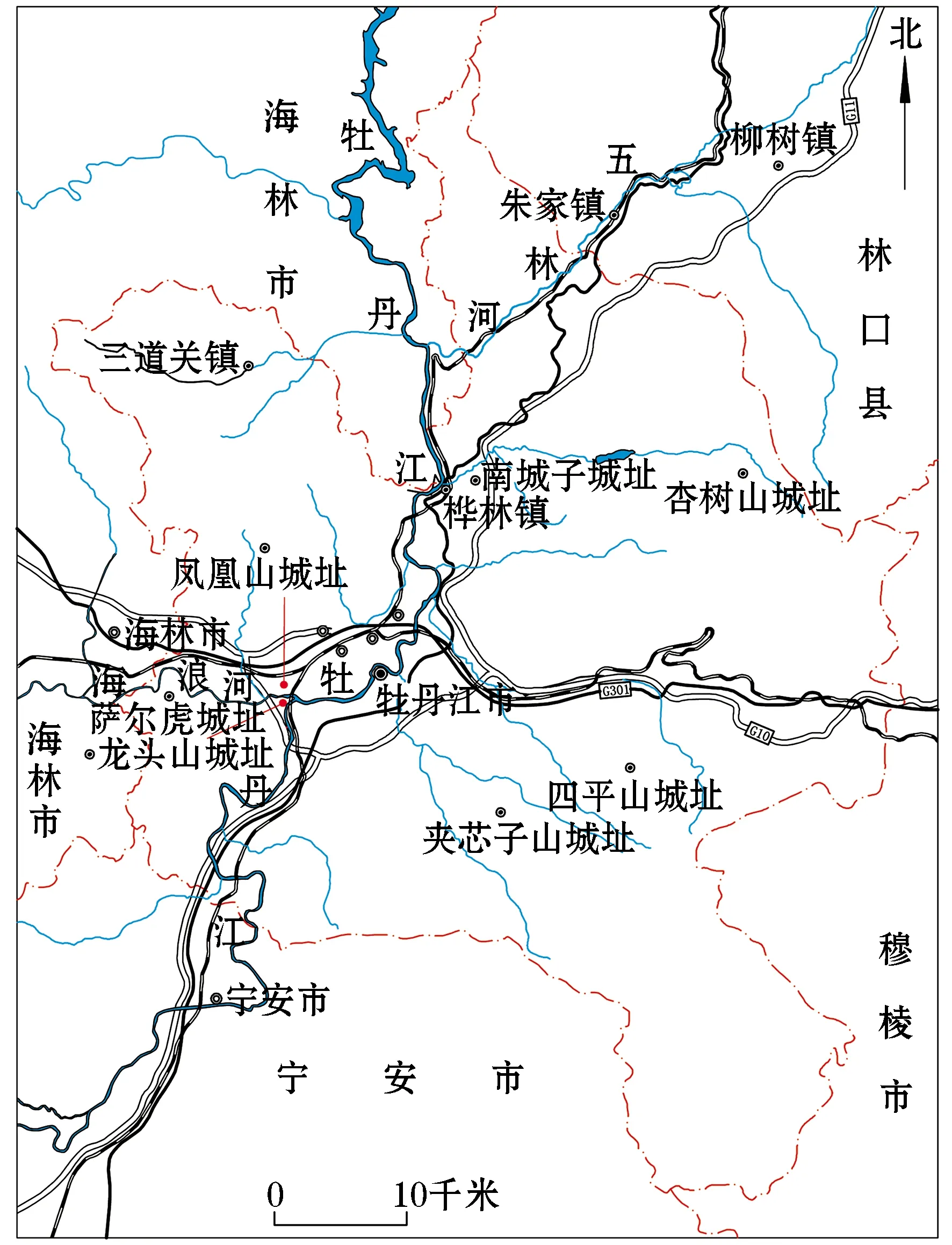

本次调查城址共计7座,分为平原城和山城两类。平原城址3座,分别为萨尔虎城址、龙头山城址和南城子城址;山城城址4座,分别为凤凰山城址、四平山城址、夹芯子山城址和杏树山城址(图一)。

图一 牡丹江城址分布图

一、平原城

(一)萨尔虎城址

萨尔虎城址,位于黑龙江省牡丹江市西安区海南朝鲜族乡沙虎村中北部,海浪河下游右岸的二级阶地上,城址北侧为海浪河支流,北距海浪河干流约700米(图二;图三)。萨尔虎古城址当地人称“沙虎城”,是海浪河下游一个重要城池。明永乐四年(1406年),明代在此设“萨尔虎卫”,管辖海浪河流域广大地区。城址地势平坦,被现代村庄破坏严重,城墙保存较差,仅存北城墙局部,城墙由黄土夯筑而成,夯层厚度在8~12厘米之间(图四;图五)。根据历史照片和实地走访调查,该城址平面大体呈直角梯形(图六)。东墙与西墙相互平行,南墙为直角边墙,北墙为斜角边墙,南墙中部设有瓮门;东墙、南墙和西墙墙体较为平直,东墙长约255、南墙长约255、西墙长约190米;北墙整体为弧形,长度约为275米。城址占地面积约为6.5万平方米。城内曾发现有布纹瓦、泥质陶片、唐宋时期的钱币以及“合重浑谋克印”等遗物。该城址1989年11月公布为县级文物保护单位;2015年6月,公布为市级文物保护单位。

图三 萨尔虎城址航拍(东→西)

图四 萨尔虎城址北城墙(上为北)

(二)龙头山城址

龙头山城址(原名龙头山古城),位于牡丹江市西安区温春镇小莫村村北约2千米的耕地中,城址处于牡丹江干流与海浪河干流交汇处,牡丹江左岸的二级阶地上,城址高出水面约10米(图七)。城址依地势而建,平面大体呈扇形,东、西两侧为人工构筑的城墙,东南侧和北侧未筑城墙,利用河水冲刷形成的断崖合围而成。城址地势整体较为平缓,西高东低、中部高南北两侧略低,城址西侧为农田,北侧为海浪河,东南侧为牡丹江,城址东西长约790、南北宽约416米,周长约1947米,面积近16.4884万平方米(图八)。东城墙呈弧形,土石混筑,长55、墙基宽约6、顶宽约1.5、城墙高约2米;东城墙外有一道护城壕,宽约3、深约0.8米(图九)。西城墙大体呈半圆形,保存相对较好,长约635米,城墙南部为土筑、北部为土石混筑,墙基宽约10、顶部宽约4、高约2~3米,墙体上有豁口3处(图一〇)。城址北侧有一通往海浪河的门道,门道宽约6米,呈“S”形,大体由西向东北通往海浪河河谷(图一一)。

图七 图七 龙头山城址卫星航拍图(21世纪10年代末摄、上为北)

图八 龙头山城址地形图

图九 龙头山城址东城墙(北→南)

图一○ 龙头山城址西城墙(南→北)

图一一 龙头山城址门道(东北→西南)

旧《宁安县志》①曾对龙头山城址有记述,1964年,黑龙江省博物馆在牡丹江流域考古调查时考察了此城,并做了文字记述。城址现为耕地,城内曾采集有石斧和石网坠等石器、夹砂陶和泥质陶陶片、陶网坠、布纹瓦、铁镞,以及骨器等遗物。1979年12月该城址被公布为市级文物保护单位;1986年,公布为省级文物保护单位。

(三)南城子城址

南城子城址(原名南城子古城),位于牡丹江市阳明区桦林镇南城子村南侧,亮子河支流勒勒河左岸的耕地中。城址东临勒勒河,南侧和西侧为耕地,北侧紧临南城子村,北城墙被村庄所占压(图一二)。城址平面大体呈长方形,地势整体呈西南高东北低;东墙长约549、南墙长约448、西墙长约598、北墙长约449米,周长约2044米,占地面积约为26.3276万平方米(图一三)。城墙为夯土筑墙,局部为土石混筑,其南墙、西墙和北墙较为平直(图一四);西城墙保持较好,南城墙稍差,北城墙和东城墙被破坏严重;西城墙墙基宽约8~12、高约2~3米(图一五);在南城垣中部有1处门址;城墙外护城壕遗迹清晰可见(图一六)。

图一二 南城子城址航拍图(南→北)

图一三 南城子城址地形图

图一四 南城子城址北墙(西→东)

图一五 南城子城址西墙(南→北)

图一六 南城子城址护城壕(南→北)

城内曾出土有石斧、石磨盘、石臼,地表散布很多深灰色、灰色轮制泥质陶器残片,青灰色、浅红色布纹瓦残片、莲花瓦当等陶瓦件,还有铁镞、铁钉、铁蒺藜等遗物。1979年12月,公布为市级文物保护单位;1986年12月,公布为省级文物保护单位。

二、山城址

(一)凤凰山城址

凤凰山城址,位于牡丹江市西安区温春镇卡路村西约1千米的凤凰山南部山坡上,南距海浪河约700米。城址平面呈不规则平行四边形,东西长约620、南北宽处约317米,城垣周长约1559米,占地面积约13.928万平方米(图一七)。城墙为依山势就地取土堆筑而成,墙体墙基宽约5~7、顶部宽约1.5~2.5米,高度不一,局部墙体高达3米。东城墙地表可见隆起,多处被挖断,墙外侧顺墙方向有壕沟(图一八);南城墙有多处被破坏,局部依山险为墙(图一九);西墙依山脊或山坡筑墙(图二○);北城墙一部分墙体微有隆起,北墙中部有处较大豁口(图二一)。城址地势为东、西、北三面较高,中、南部较低,现为山地密林,城内未采集到遗物(图二二)。

图一八 凤凰山城址东墙(北→南) 图一九 凤凰山城址南墙(东→西)

图二〇 凤凰山城址西墙(南→北)

图二一 凤凰山城址北城墙(西→东)

图二二 凤凰山城址地形图

(二)四平山城址

四平山城址,位于牡丹江市阳明区铁岭镇福民村四道林场宝龙泉村东南约2.5千米斗子沟山顶峰四平山顶部。山体东侧为东沟子、南侧是斗沟子、西侧为宝龙泉、北侧是夹皮沟(图二三)。城址平面大体呈圆角长方形,大体为东南—西北走向,东南—西北向跨度约76、西南—东北跨度约为44米,周长约222米,面积约3145平方米(图二四)。城址依山顶山势而建,西南侧为山顶峭壁,除局部用青石修筑峭壁外,其余位置均未筑城墙(图二五);城址的东南、东北、西北三面筑有城墙(图二六),城墙为青石垒砌而成,城墙墙基宽约3~4、顶部宽约2~3、高约1.5~2米,墙体内侧有一道浅壕(图二七;图二八)。城址整体地势较为平坦,城内有石堆6处,土坑10处。城址现为密林,地表植被覆盖率高,未采集到遗物。

图二三 四平山城址地形图

图二四 四平山城址平面测绘图

图二五 四平山城址西南侧悬崖(西南→东北)

(三)夹芯子山城址

夹芯子山城址,位于牡丹江市东安区兴隆镇东村林场东南约4.2千米的山顶上,山体北侧是大烟筒沟,南侧是夹芯子沟(图二九;图三〇)。城址平面大体呈东西向的枣核形,西端略尖,城址周长约365米,面积约为4286平方米。城址分为东、西两部分,东侧城东西跨度约45、南北跨度约22米,面积约996平方米;西侧城东西跨度约117、南北跨度约44米,面积约3290平方米(图三一)。除东城墙和城址的西南局部用青石垒砌而成外(图三二),城址其他部分皆是利用陡峭的崖壁作为城址的屏障。东墙大体呈向东突出弧形,墙基宽约3~4、顶部宽约2、高约0.8~1.5米(图三三)。东墙的南部有一门址,门址宽约2米(图三四)。在城址的东侧山脊约50米处,有一道深壕,壕长约10、宽约2,深约1~1.8米(图三五)。壕与东墙之间地势较为平坦,南北两侧地势较为陡峭(图三六)。紧邻壕南端西侧现存东、西相距2.5米的石堆,东侧石堆东西长约5、南北宽约3、高约1米,西侧石堆南北长约3、东西宽约2、高约0.7米(图三七)。

图三一 夹芯子山城址平面测绘图

图三二 夹芯子山城址东墙局部(东→西)

图三五 夹芯子山城址深壕(北→南)

图三六 夹芯子山城址南侧悬崖(东→西)

图三七 夹芯子山城址石堆(东→西)

城址地势整体为西高东低,城内地势较为平缓,城外处东侧以石墙、深壕依作屏障外,其余三面地势都很陡峭,城内有大小不一的土坑33个,城址内植被覆盖较好,未采集到遗物。该城址于2016年6月公布为市级文物保护单位。

(四)杏树山城址

杏树山城址,位于牡丹江市阳明区五林镇杏树村白石矿村东南约1800米处,转向湖沟东侧的山坡处(图三八)。城址依山势而建,平面呈不规则梯形,地势呈东北、东南和西侧三面高,中南部较低的漏斗状。城址整体呈东南—西北走向,大体上长向跨度约为412、宽向跨度约为234米,周长约1263米,占地面积约为8.1534万平方米(图三九)。城址内部地形高差较大,高差在120米以上。城址依据山险而建,城墙部分为石块砌筑而成,部分凭借山险,未筑城墙。

图三八 杏树山城航拍图(南→北)

图三九 杏树山城地形图

城址大体分南、北两部分。南部城址较大,平面大体呈圆角梯形,地势大体呈漏斗状,中南部较低,西侧、东北侧、东南侧三面高;南城依山势而建,大部分墙体用石块垒砌而成(图四〇),石砌墙体主要分布在城址的东南、东北和西侧的山梁和山脊之上,中南部地势较为陡峭,未筑城墙(图四一)。南城址城周长约为1168米,占地面积约为7.8976万平方米。北部城址面积较小,平面大体呈南北向较长的椭圆形,其地势为中部较高,四周相对较低,北城城墙均为石块垒砌而成,保存较为完好,墙基宽约3~4、墙顶部宽约2~2.5、高约2~3米(图四二);北城东西跨度约41、南北跨度约70米,周长约205米,占地面积约为2558平方米。

图四一 杏树山城址平面测绘图

城址地势较为陡峭,植被覆盖较好,城内未采集到遗物。该城址于1989年调查发现,1993年,公布为县级文物保护单位;2016年,公布为市级文物保护单位。

三、小 结

此次在牡丹江市市辖区域内共对7座城址进行了考古调查工作,包括萨尔虎城址、龙头山城址和南城子城址等3座平原城址,凤凰山城址、四平山城址、夹芯子山城址和杏树山城址4座山城城址。

萨尔虎城址地处海浪河的下游冲击平原地带,周遭地势平坦,视野开阔。据旧《宁安县志》②记载:“南门有瓮城,周围有土垒十八座遗迹俱在,外有护壕……详查此城形势以军略论之,洵为用武要隘。”再结合20世纪六七十年代的历史卫片看,该城址南墙中部有瓮城,城墙上多处马面,城外有护城壕。有学者认为,该城址年代为金代③,但城址未进行过解剖,城址始建年代不能明确,城内发现有渤海时期的遗物,城址的始建年代可能为渤海时期,沿用至明代。

龙头山城址地处海浪河与牡丹江的交汇处,地势平坦,水路交通便利,城址平面呈扇形,城址保存状况相对较好,视野开阔。南城子城址处于肯特阿岭与张广才岭所夹的河流冲积平原的中间地带,地势平坦,城址平面大体为长方形,城址保存状况较好。这两座城址内均发现大量渤海时期的遗物,城址的年代为渤海时期。龙头山面积近16.5万平方米,南城子城址面积达26.3万平方米,城址面积在已知的渤海中小城址中面积均属较大的④;牡丹江市文物管理站曾对南城子城址进行过多次调查,并且学者论述该城址为渤海的渤州⑤,龙头山城址紧邻牡丹江,南城子城址西距牡丹江仅仅4千米,两城相距24千米,这两座城址所处位置为渤海上京龙泉府北上道路的关键节点上,应为黑水道⑥所经之地。

在4座山城址中,除凤凰山城址靠近工农业生产区域,因20世纪六七十年代的“团结渠”工程破坏较为严重外,其余3座山城址保存状况均较好。这些城址的营建,多依托地势,城墙的营建也因地势变化而不同,在地势平缓处构筑城墙较为坚固,在山体险峻之处多凭借山险而不营建城墙。

凤凰山城址地处海浪河河口地带,与龙头山城址隔河相望;城址地势较高,从城址上可以俯瞰海浪河下游的冲积平原和牡丹江中游的广大地区;该城址为海浪河河谷平原与牡丹江河谷平原地带相互链接的重要位置,结合城址的地形因素,该城址的军事功能性比较高,城址内未发现遗物,城址年代可能为渤海时期。

四平山城址和夹芯子山城址均位于老爷岭西麓的边缘地带,城址海拔高度较高,夹芯子山城址海拔高度达到540米,在其东北方向相距6千米的四平山城址海拔高度达585米以上,城墙构筑方式同穆棱市的兴源城址⑦基本一致,且城址所处位置及城址大小极为相似。城址所处位置视野开阔,城址间相互军事瞭望与烽火通讯的可能性极大。城址的始建年代可能为渤海时期。

杏树山城址地处肯特阿岭的南麓,城址依山势而建,在山险处不构筑城墙,山势平缓处城墙用青石垒砌而成。这种城址的营建方式特别是城墙的结构同宁安市重唇河山城址⑧、穆棱市小四方山城址⑨的Ⅰ城区和俄罗斯远东地区的斯托戈瓦亚城址⑩的结构基本相同。城址的年代可能始建于渤海国时期。

附记:本项目考古工作负责人为赵永军;参加2020年度考古调查的人员有黑龙江省文物考古研究所赵永军、赵哲夫、尤洪才、魏明江,牡丹江市文物管理站申佐军、杨枢通,黑龙江省渤海上京遗址博物馆楚福印、曹伟;遗址测绘由尤洪才完成;遗址、遗物照片由楚福印、曹伟、魏明江拍摄。

执笔:魏明江 尤洪才

赵哲夫 赵永军

注 释:

①②王世选监修,梅文昭总编纂:《宁安县志》卷3,《古迹·古城》,1924年。

③ 申佐军:《牡丹江地区金代古城述略》,《北方文物》2006年第2期。

④ 赵永军:《渤海中小城址的初步考察》,《北方文物》2000年第3期。

⑤ 刘晓东、罗葆森、陶刚:《渤海国渤州考》,《北方文物》1987年第1期。

⑥ 刘晓东、祖延岺:《南城子古城、牡丹江边墙与渤海的黑水道》,《北方文物》1988年第3期。

⑦⑨黑龙江省文物考古研究所:《黑龙江穆棱市渤海时期城址调查简报》,《北方文物》2022年第5期。

⑧ 黑龙江省文物考古研究所:《黑龙江宁安市渤海时期山城址和长城遗迹调查简报》,《北方文物》2021年第4期。

⑩ Российская академия наук Дальневосточное отделение Институт истории,археологии и этнографии народов Дальнего Востока:Города средневековых империй Дальнего Востока,Москва Издательство восточной литературы,2018,Гл. 7. Илл. 7.4.1。(俄罗斯科学院远东分院历史考古与民族学研究所:《远东中世纪帝国的城址》,莫斯科东方文学出版社2018年。)

——“茶业芯子”的艺术特色及其发展出路探析