青绿江山绘长卷

——推进人与自然和谐共生现代化的生动实践

□ 群众杂志社特别报道组

【场景回放】

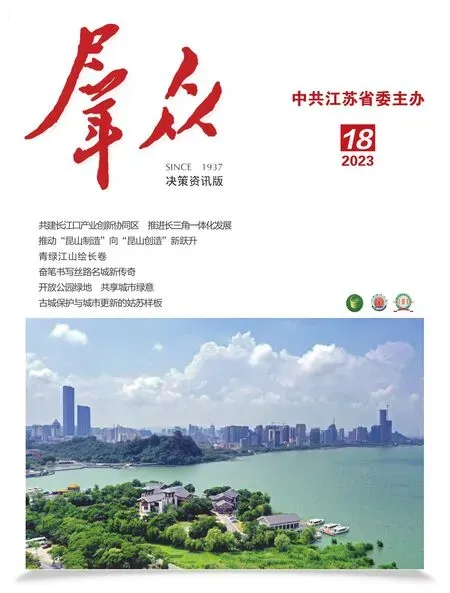

南通,大江之尾海之端,素有“江海门户”之称。五山地区滨江片区拥江揽海,烟波浩渺,黄泥山、马鞍山、狼山、剑山、军山五山威临江畔、叠翠连绵,沿江岸线14 公里是长江南通段重要的生态涵养区和城市发展的重要水源地。

2020年11月,习近平总书记考察江苏第一站就来到南通市五山地区滨江片区,沿江边步行察看滨江生态环境保护情况。他触景生情,感慨地对在场的干部群众讲起了一段40 多年前的经历。习近平总书记说:“来这里,最早我是1978年。我对你们这里壮阔的长江,印象特别深刻。现在我再来看看,确实是沧桑巨变。幸福生活也是你们亲手建设出来的,奋斗出来的,也祝你们这里的生活更美好。”

青山颔首,大江作证。如今的五山及沿江地区,江水辽阔,江岸葱茏,游人如织,江豚不时跃出水面,露出天使般的微笑,呈现新一轮“沧桑巨变”的江海风韵,描绘出一幅 “流连忘返”的“青绿江山图”。

沿着习近平总书记指引的方向,江苏全面贯彻落实习近平生态文明思想,坚持走生态优先绿色发展之路,以全面改善长江水生态环境为目标,在水生态修复保护、水环境治理改善等方面精准发力。以前所未有的决心和力度,力治沉疴顽疾、积极修复生态、加快发展方式绿色转型,迈出美丽江苏建设的坚实步伐。

【创新实践】

精工细刻绘就清水绿岸

江苏因江而兴、因江而盛。“蘇”一字鲜活形象地展现着水赐予这方沃野的灵动、温润和生机。作为全国唯一既拥有大江大河,又拥有大湖大海的省份,充沛的水资源滋润了江苏大地,也养育了江苏儿女。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把治水兴水作为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的长远大计来抓,作出一项项重要指示:“要把修复长江生态环境摆在压倒性位置,构建综合治理新体系,统筹考虑水环境、水生态、水资源、水安全、水文化和岸线等多方面的有机联系”,“要深入实施水污染防治行动计划,保障饮用水安全,基本消灭城市黑臭水体,还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象”……

全省上下牢记总书记嘱托、感恩奋进,一项项有力举措不断出台:“两减六治三提升”专项行动,蓝天、碧水、净土三大保卫战,长江经济带污染治理“4+1”工程,“美丽岸线”建设……生态文明建设和生态环境保护取得突破性进展,生态环境质量得到显著提升。

数据是美丽江苏新画卷最好的佐证。2022年,江苏210 个国考断面优Ⅲ比例首次突破90%,超额完成国家84.2%的目标任务。长江干流江苏段断面水质连续5年全部稳定在Ⅱ类水平,115个主要入江支流断面水质优Ⅲ类比例达100%,27 个取自长江的水源地水质全部达标,流域水生态环境综合评价指数由“中等”水平改善至“良好”。太湖湖体平均水质达到Ⅲ类,流域206 个国省考重点断面平均水质达标率为99%,高质量实现“两保两提”。太湖生态环境质量达到近十年同期最好水平。

人不负青山,青山定不负人。持续发力、久久为功,在集江、河、湖、海于一省的江苏,清水绿岸的美好愿景已成为群众可感可及的美好现实。长江江苏段生物物种资源密度显著回升,被称为“长江精灵”的江豚数量和活动范围明显扩大,到江边观江豚成为市民休闲、游客度假的打卡项。长三角水生态水环境的晴雨表——太湖,在经历了水质之变、观感之变、生境之变、产业之变的“四变”后,远眺碧波万顷,湖光山色;近观鸟飞鱼跃、水草摇曳,曾经难以剥离的“绿油漆”蓝藻,现已非常少见。“环境检测师”之称的地衣活跃起来,白鹭留下足迹,还可时常看到珍稀的“水中大熊猫”桃花水母在清澈的水中舒展身姿。“春风吹绿波,郁郁中原气”的淮河,曾因沿岸遍布化工厂、造纸厂等遭至严重污染,经过20 多年的全流域治理,2020年淮河流域水质首次实现由轻度污染转为良好;退圩还湖后的洪泽湖,重现百里画廊、醉美湖湾之盛景,成为江淮生态走廊的“绿心地带”;连云港市羊山岛在拆除堤坝建桥后,恢复海岛原有属性,有效改善羊山岛及周边的海洋环境……群众身边的江河湖海尽焕新颜,水韵江苏的生态人文之美徐徐铺展。

壮士断腕守护碧水常清

水是生态环境的控制性要素,水环境治理是一项具有长期性、艰巨性和复杂性的系统工程。党的十八大以来,江苏全面贯彻落实习近平生态文明思想,以“壮士断腕”的决心,朝“最痛处”亮剑、向“最难处”攻坚,系统实施水资源合理利用、水生态修复保护、水环境治理等一系列有力举措,造福流域人民。

水环境治理,表现在水里,根子在岸上,关键是源头治理。“化工围江”是困扰长江的“顽疾”,为守护好万里长江奔流入海的最后一道生态屏障,南通市以五山地区滨江片区生态修复工作为切入口,实施生态修复保护工程。先后组织20 多项专项整治行动,关停“散乱污”企业203 家,大力整治非法码头,拆除违建6.5万平方米,逐步清理“小杂船”162 条(户),退出12 公里沿江岸线的港口货运功能,优化布局沿江生产、生活生态岸线,长江狼山水源地水质达标率为100%。近10年来,江苏累计关闭4900 余家化工企业,取消26 家化工园区定位,累计退出长江生产岸线81 公里。苏州东沙化工园区曾是地方税收的“主力军”,但考虑其对沿江生态影响大,当地政府坚决向黑色“GDP”说“不”,全面关停环保不达标、安全没保障的低端落后化工企业,发展智能装备、新型材料等产业,实现“华丽转身”。

南通市五山地区滨江片区 南通市崇川区委宣传部供图

太湖治理是习近平总书记念兹在兹、反复强调的“国之大者”。为守护一湖碧波,江苏痛下决心关停整治“散乱污”企业5.85 万家,流域累计建成省级以上绿色工业园区10个、绿色工厂397家,实现太湖一级保护区化工生产企业全部“清零”。为根治蓝藻这一太湖“顽疾”,全省沿太湖共建成蓝藻打捞点122 个,日打捞能力超过6 万吨,配置固定式和移动式藻水分离站共计31 个,打捞蓝藻输送基本实现封闭化,重现旖旎的湖光水影。2023年6月,江苏出台新一轮太湖综合治理行动方案,以控源截污、精准防控为主线,将防控区域拓展至上游滆湖长荡湖片区,唱响新时代“太湖美”。

共抓大保护、不搞大开发。为全局计、为子孙谋,2021年1月1 日零时起,长江流域重点水域进入“十年禁渔期”。江苏把保护修复长江生态环境摆在压倒性位置,建立起覆盖长江江苏段资源生态一站式监测评估体系,实现退捕渔船和退捕渔民完成率的“两个100%”。2017年初江苏段鱼类仅检测到48 种,2022年恢复至76 种,中华鲟、胭脂鱼等国家重点保护野生动物身影重现长江下游。2023年江苏积极响应国家深入打好长江保护修复攻坚战的号召,提出山水林田湖草沙一体化保护方案,制定省级国家级生态保护红线规划,选取38 个典型区域开展“生态岛”试验区建设,旨在将长江江苏段建设成为人与自然和谐共生的绿色发展示范带。

大力发挥机制优势,全域推进幸福河湖建设。江苏是河长制发源地,目前已构建起贯通省市县乡村五级河湖长制。“包干到人”的河长湖长达5.7 万余人,实现全省水体全覆盖。各级干部筑牢“责任链”,划分“责任田”,让河长制“有名”又“有实”。2020年9月,长三角生态绿色一体化发展示范区推出联合河湖长制,以示范区和协调区47 个跨界河湖为重点,建立六大领域13 项具体工作机制,推进跨界水体一体化联保共治。3年来的成功实践为跨界水体联保共治在长三角乃至全国的复制、推广提供了可借鉴的范本,成为一体化示范区制度创新的生动案例。

江苏聚力修复治理、实现生态价值。一方面,省级财政提供纵向生态补偿,包含有支持生态红线保护、加强区域生态补偿、加大资金统筹力度等措施,切实提高生态重要功能地区基本公共服务保障能力。另一方面,通过恢复自然生态系统功能,发展适宜的生态产业,实现生态产品的供给增加和溢价增值。江苏各地积极探索生态产品价值实现路径,形成了徐州市潘安湖采煤塌陷区生态修复、江阴市“生态券”、宿迁市生态产品收储新模式等生态产品价值可行性案例。

系统发力汇聚绿色发展动能

“使长江经济带成为我国生态优先绿色发展主战场、畅通国内国际双循环主动脉、引领经济高质量发展主力军。”习近平总书记对长江经济带的战略定位,深刻体现着发展和保护的辩证法。江苏不断厚植高质量发展的绿色基底,推广全生命周期绿色发展理念。

高点定位塑造美丽江苏格局。

国土是建设美丽江苏的空间载体。2023年7月,国务院正式批复《江苏省国土空间规划(2021—2035年)》。为更好地优化国土空间布局,江苏构建了“四级三类”国土空间规划体系,系统优化江苏省的国土空间开发保护格局,更高水平建设“1+3”重点功能区,严格河湖水域空间管控,实施太湖、洪泽湖等全流域系统治理,保护苏北沿海、长江口等重要滨海湿地,提升黄(渤)海候鸟等生物多样性,加强山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,营造湖美水清的生态空间,塑造出美丽江苏的可触质感。

精准发力推动美丽经济发展。在长三角一体化发展国家战略下,太湖有了打造“环太湖世界级湖区”这一山水人城和谐共生的新命题。未来,这里不仅是世界级的生态湖区,更是创新湖区。江苏加快建设环太湖科创圈,在沿太湖地区强化科技创新策略功能,环湖城市纷纷出台地方规划,如《无锡太湖湾科技创新带发展规划(2020—2025年)》《关于全面实施苏州“环太湖科创圈”“吴淞江科创带”建设的指导意见》,沿太湖打造的科创空间串珠成链、深度融合,为长三角一体化发展蹚出一条新赛道。

多措并举构建绿色低碳产业链。推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。江苏全面推进经济社会发展绿色化低碳化,增减并重推动产业转型升级,积极稳妥推进碳达峰碳中和,充分彰显绿色发展之美。加快传统产业绿色改造,积极培育绿色工厂,推动绿色制造发展。2022年度工信部绿色制造名单,江苏上榜绿色工厂50家、绿色园区3 个,数量居全国前列。鼓励企业重点攻克碳捕捉、碳封存和碳利用等领域的前沿性、关键性绿色低碳技术。2023年6月2 日,亚洲最大火电二氧化碳捕集利用与封存项目——国家能源集团江苏泰州电厂项目正式投产,实现年捕集二氧化碳量达50 万吨,捕集率大于90%。江苏推动绿色低碳产业建圈强链,提升绿色低碳产业能级。盐城不断搭建完善风电、光伏全产业链,被誉为“海上风电第一城”。

当好示范 推进人与自然和谐共生

2023年7月,习近平总书记在江苏考察,明确指出江苏“有能力也有责任在推进中国式现代化中走在前、做示范”。对于江苏而言,在推进中国式现代化中走在前、做示范,推进人与自然和谐共生的现代化是题中应有之义。

一直以来,江苏全面贯彻落实习近平生态文明思想,推动生态文明建设和生态环境保护取得突破性进展,走绿色发展之路成为江苏普遍共识和自觉行动。如今,江苏生态环境质量创新世纪以来最好水平,蓝天白云成为常态,绿水青山触手可及。一幅富饶秀美、蕴藉隽永的“水韵江苏”画卷徐徐展开,成为习近平生态文明思想落地生根、开花结果的最美注脚,也让我们对习近平生态文明思想的真理力量和实践伟力感受更为深切、认识更加深刻。

江苏省委书记信长星在近日召开的全省生态环境保护大会上强调,当前江苏经济社会发展进入全面绿色低碳转型、高质量发展与高水平保护良性互动的新阶段,污染防治攻坚到了进则胜、不进则退,推动实现生态环境改善由量变到质变跨越的新阶段。要加快推动生态环境质量根本性好转,更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战,扎实推进新一轮太湖综合治理和其他重要水体保护,全面推进经济社会发展绿色化低碳化,扎实推进城乡环境整治提升,打造生态文化品牌,把传承“水韵江苏”独特生态文化作为担当新的文化使命的重要实践。

新征程上,江苏以更高的标准、更严的要求、更大的力量,更加坚决地扛起美丽中国建设的江苏责任,在推进人与自然和谐共生的现代化中走在前做示范,以高品质生态环境支撑高质量发展,不断满足人民群众对美好生态环境的向往,为谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章夯实生态根基、作出更大贡献。

【专家点评】

李宏伟 [中共中央党校(国家行政学院)社会和生态文明教研部教授、博士生导师]

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为关系中华民族永续发展的根本大计,开展了一系列开创性工作,决心之大、力度之大、成效之大前所未有,我国生态环境保护取得历史性、转折性、全局性的变化。

江苏省牢记习近平总书记嘱托,在推动生态文明建设和生态环境保护上取得突破性进展。走绿色发展之路成为全省上下普遍共识和自觉行动,生态环境实现明显好转,高质量发展与高水平保护协同并进良好局面加快形成,生态环境治理体系和治理能力现代化走在全国前列。

生态文明建设功在当代、利在千秋,美丽江苏建设责任重大、前景可期。江苏应深刻理解把握总书记在全国生态环境保护大会上发表提出的“四个重大转变”历史性成就、“五个重大关系”规律性认识、“六项重大任务”战略部署、“一个根本保证”重大要求,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,科学推进生态文明建设,坚决扛起美丽中国建设的江苏责任,更加扎实推进人与自然和谐共生的现代化。