财经类高校学术型硕士研究生创新能力状况调查分析

汪辉平,石晓晨

(西安财经大学,陕西西安 710100)

作为培养高水平创新型人才的重要方式,研究生教育在经济社会发展中所起的作用越来越大,研究生科研成果对社会发展具有重要的推动作用[1-2]。近年来,随着研究生教育体系的调整优化和社会就业压力的增大,我国每年在读硕士研究生数量不断增多[3]。因此,如何提升硕士研究生的创新能力,显得尤为重要。然而,我国硕士研究生尤其是学术型硕士研究生的学术水平和科研能力参差不齐,存在创新能力不足、科研成果产出较少等问题,影响了学术型硕士研究生的总体培养质量[4-5]。财经类高校主要培养经管类人才,硕士研究生的科研创新成果对于解决社会经济问题具有重要作用[6]。因此,进行财经类学术型硕士研究生创新能力的研究,具有重要的现实意义。

如何培养硕士研究生,提高其学术水平和创新能力,是高校研究生培养工作的重要任务[7]。针对研究生的创新能力及影响因素,我国学者开展了广泛的研究。学者普遍认为:我国硕士研究生创新能力水平有待提升,且在不同学科之间,研究生的科研创新能力存在显著差异[8-9]。影响硕士研究生创新能力的因素主要集中在以下几个方面:个人因素,如知识储备、创新意识、主动性等;导师因素,如指导风格、指导频次、科研能力等;课程设置,如课程设置的科学性和有效性、考核方式等;学校因素,如科研氛围、学术交流、奖励制度等[10-12]。因此,为了提升硕士研究生的创新能力,应完善培养体系、改革课程设置、强化导师责任、增加学术活动、制定激励措施[13-14]。但是,从已有文献来看,大部分研究文献都是笼统地针对所有硕士研究生,对于财经类高校学术型硕士研究生创新能力的研究较少。因此,本文以西安财经大学学术型硕士研究生为研究对象,采用问卷调查的方式,深入分析其创新能力及影响因素,旨在为我国财经类高校学术型硕士研究生创新能力的培养提供参考。

1 调查结果分析

1.1 样本基本信息

笔者参考已有的研究成果,设计了本次调查问卷,问卷主要包括四个方面的内容,分别是:基本信息、创新能力认知状况、创新能力状况和创新能力影响因素。笔者主要通过问卷星小程序在线上对学术型硕士研究生开展问卷调查,在回收的196 份有效问卷中,男生有64 人,占比32.7%;女生有132 人,占比67.3%,这符合财经类高校女性学生较多的特点。从年级来看,研一有106 人,占比54.1%;研二有67 人,占比34.2%;研三有23 人,占比11.7%。从专业来看,经济学专业学生最多,占比57.1%。从生源地户口来看,农村户口和城市户口人数基本持平,分别占比48.0%和52.0%。有43.9%的学生本硕专业一致,表明本硕跨专业学生占比超过50.0%。近50.0%的学生的导师指导人数都在3~5 人。

1.2 创新能力认知状况

1.2.1 创新能力基本认知

本部分主要分析研究生对创新能力的认知与评价,具体表现为三个问题的得分情况:学术型硕士研究生创新能力培养是否重要,学术型硕士研究生创新能力能否在读研期间体现,以及是否满意本校学术型硕士研究生创新能力的培养。通过调查结果可以得知,学术型硕士研究生创新能力的培养重要性平均分为4.61(最高为5 分),得分较高,且有66.8%的学生选择了“非常重要”。基于样本,可以合理推测大部分学生认为学术型硕士研究生创新能力的培养非常重要。学术型硕士研究生的创新能力在读研期间的体现平均分为3.69(最高为5 分),有46.9%的学生选择了“比较能够”,有31.1%的学生选择了“一般”。对于“是否满意本校学术型硕士研究生创新能力的培养”,有39.3%的学生选择“比较满意”,有33.7%的学生选择“一般”,平均分为3.61(最高为5 分)。因此,学校需对现有的研究生培养方式调整优化,提升研究生满意度。

1.2.2 科研能力基本评估

本部分通过了解学术型硕士研究生在校期间的论文发表情况、参与导师科研项目情况、参与学术交流会议次数、平均每天从事科研创新活动时间以及自己能否在正常毕业时间内完成规定的论文公开发表任务,对其科研能力进行基本评估。结果显示:有75.5%的研究生认为能够在正常毕业时间内完成论文发表任务、有24.5%的研究生表示有困难、有84.2%的研究生平均每天从事科研活动的时间在5h 以下、有61.7%的研究生在校期间尚未发表过任何论文、有51.5%的研究生没有参与过导师的科研项目、有79.1%的研究生在校期间参加的学术交流会议不超过5 次。

为了进一步探究不同人群的科研能力是否存在差异,以下利用性别、年级等基本信息对上述因素进行交叉列联分析和卡方检验。在不同年级样本中,研究生在校期间每天从事科研创新时间、论文发表情况、参与导师科研项目情况和参加学术交流会议次数情况均显著。P值分别为0.009、0.000、0.001 和0.000,均小于0.05,具有显著相关性。具体可以看出:研一学生每天从事科研创新的时间在2h 以下的比例为50.9%,明显高于平均水平39.8%;研三学生选择6~10h 的比例为26.1%,也明显高于平均水平12.8%。在论文发表情况方面:研三学生在核心期刊发表过论文的比例为26.1%,明显高于平均水平4.1%;研一学生尚未发表过论文的比例为79.2%,也明显高于平均水平61.7%。在参与导师科研项目情况方面:研三学生参与过省级及以上项目的比例为60.9%,明显高于平均水平29.6%。在参加学术交流会议次数方面:研二学生参加过6 次以上的比例为41.8%,明显高于平均水平20.9%。另外,不同性别学生的论文发表情况也存在显著差异,P值为0.037,小于0.05。问卷统计数据显示,男生在核心期刊和权威期刊发表过论文的比例共计为21.9%,高于平均水平12.3%。

综上所述,不同年级和性别的研究生的科研能力存在差异。具体来看,研三学生优于研一学生和研二学生,男生优于女生,但是总体创新能力有待提升。

1.3 创新能力状况

1.3.1 量表指标选取

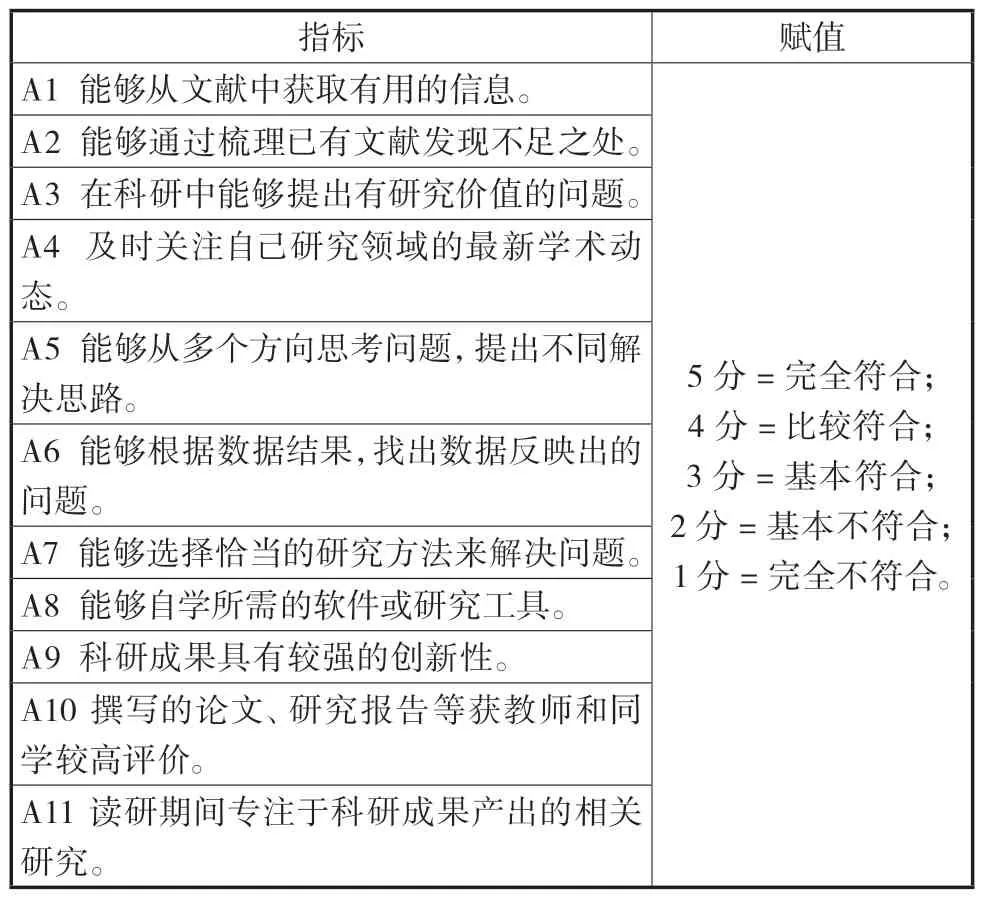

本部分采用李克特五级量表对研究生的创新能力状况进行评价,综合前期文献阅读,决定选取11 个评价指标来构建创新能力评价指标体系,如表1 所示。

表1 创新能力具体指标及赋值情况

1.3.2 信度分析

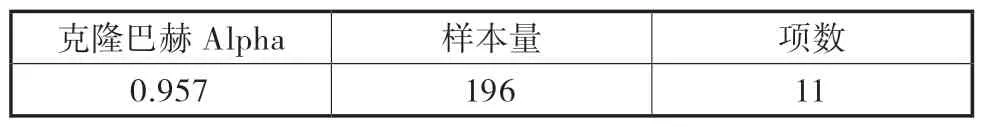

首先对量表进行信度分析,然后分析不同群体的创新能力是否具有显著性差异。利用SPSS 26 软件计算该量表的Cronbach’α 系数,该值越大,说明问卷的内部一致性越好,信度越高。如表2 所示,该量表的Cronbach’α 系数为0.957,一般来说,该系数大于0.6时可靠性可以接受,因此该量表内部一致性较好。

表2 信度检验

1.3.3 不同群体的创新能力

在这11 项指标的得分中,最高的两项分别是能够从文献中获取有用信息(3.91 分)和能够自学所需的软件或研究工具(3.71 分);得分最低的两项分别是科研成果具有较强创新性(3.23 分)和撰写的论文、研究报告获得了教师和同学的较高评价(3.22 分)。另外,为研究不同人群的创新能力是否具有差异性,对调查对象的基本信息和11 项能力指标进行单因素方差分析和独立样本T 检验,发现存在以下情况:

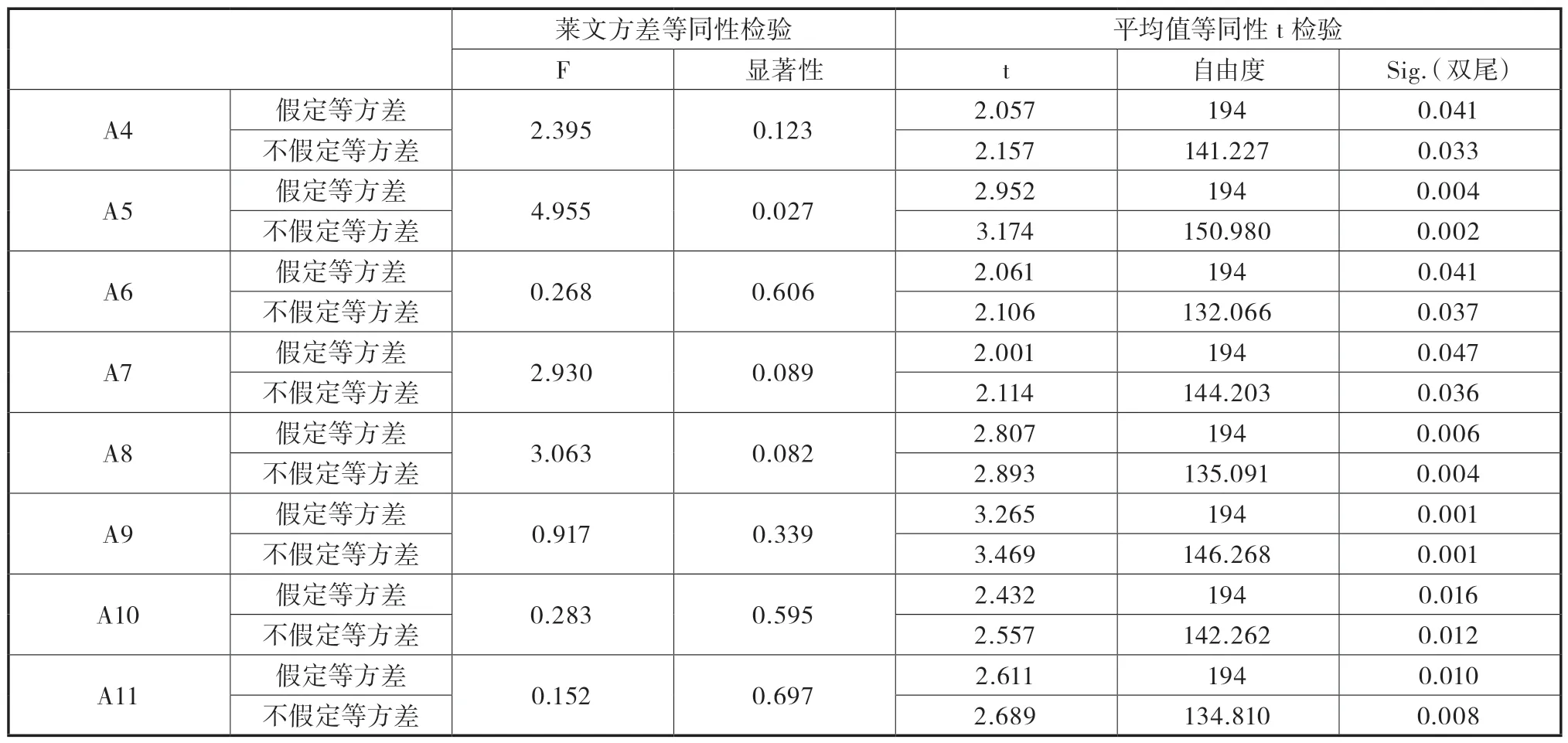

(1)不同性别研究生的创新能力存在显著差异。如表3 所示,对不同性别研究生的创新能力进行独立样本T 检验后得知,指标A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11 的莱文方差等同性检验显著性分别为0.123、0.027(<0.05)、0.606、0.089、0.082、0.339、0.595 和0.697。所以在0.05 的显著性水平下,除A5 项不假定等方差外,其他项均假定等方差。而Sig.(双尾)值分别为0.041、0.002、0.041、0.047、0.006、0.001、0.016 和0.010,均小于0.05。因此可以认定在0.05 的显著性水平下,不同性别对于A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10 和A11 这8 项创新能力存在显著差异,男生得分普遍高于女生。

表3 不同性别独立样本T 检验结果

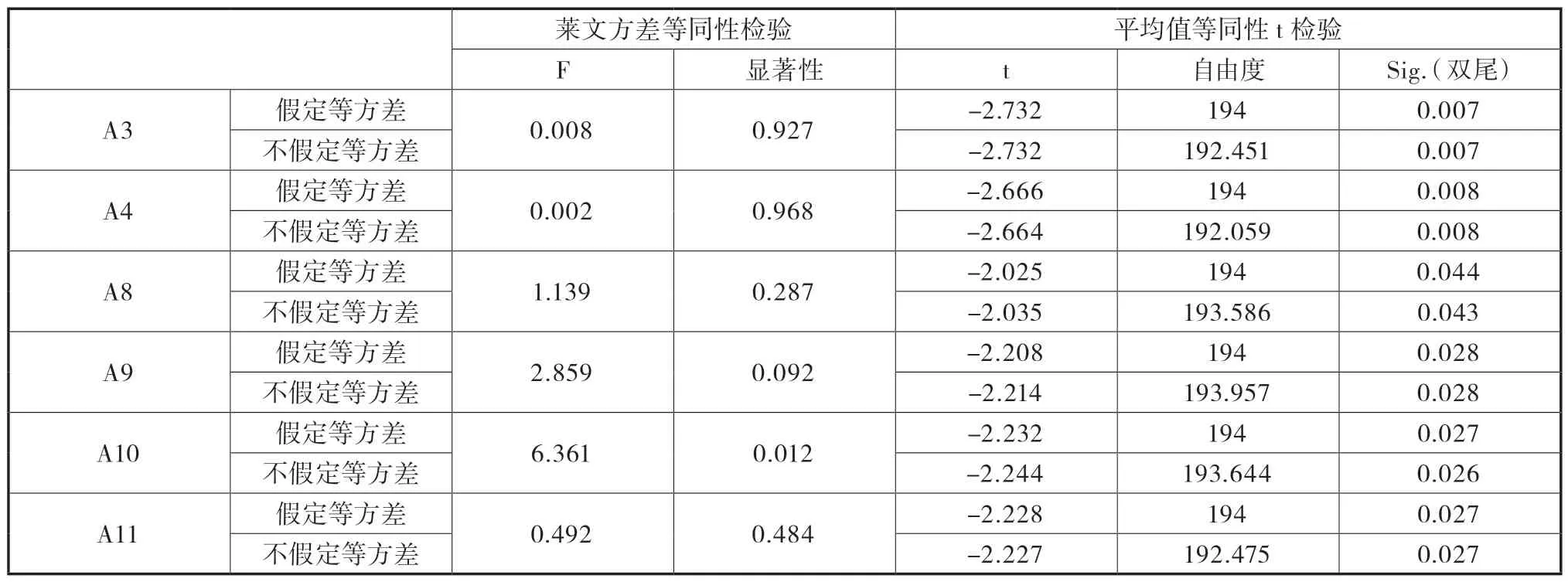

(2)不同生源地户口研究生的创新能力存在显著差异。如表4 所示,对不同生源地户口研究生的创新能力进行独立样本T 检验后得知,指标A3、A4、A8、A9、A10、A11 的莱文方差等同性检验显著性分别为0.927、0.968、0.287、0.092、0.012(<0.05)和0.484。所以在0.05 的显著性水平下,除A10 项不假定等方差外,其他项均假定等方差。而Sig.(双尾)值分别为0.007、0.008、0.044、0.028、0.026 和0.027,均小于0.05。因此,可以认定在0.05 的显著性水平下,不同生源地户口对于A3、A4、A8、A9、A10、A11 这6 项创新能力存在显著差异,具体得分情况如表4 所示,城市户口研究生得分普遍高于农村户口研究生。

表4 不同生源地户口的独立样本T 检验结果

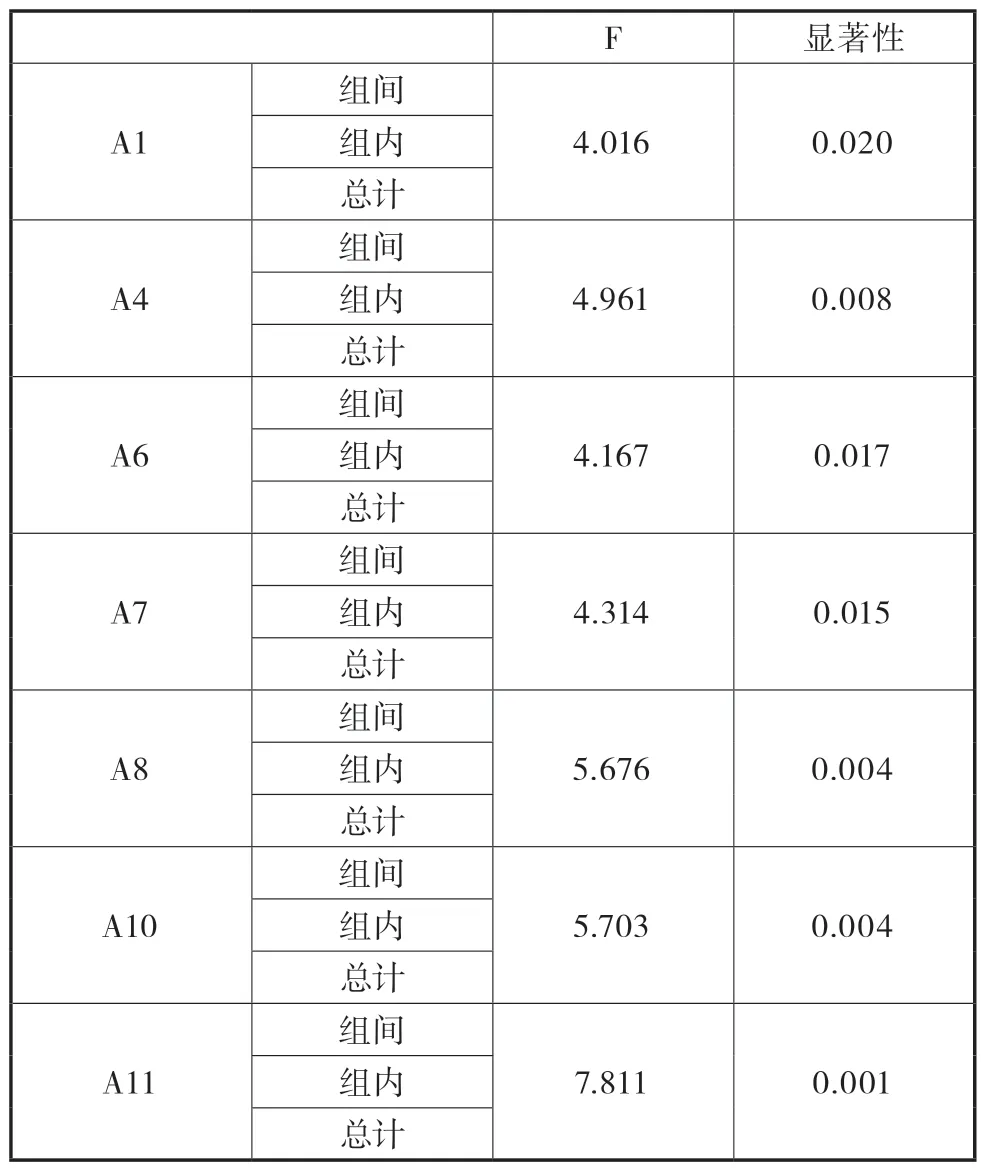

(3)不同年级研究生之间的创新能力存在显著差异。如表5 所示,对不同年级研究生的创新能力进行单因素方差分析后得知,指标A1、A4、A6、A7、A8、A10、A11 的莱文统计量显著性均大于0.05,通过了方差齐性检验。而在如表6 所示的ANOVA 分析中,P值分别为0.020、0.008、0.017、0.015、0.004、0.004 和0.001,均小于0.05。因此,可以认定在0.05 的显著性水平下,不同年级的研究生对于A1、A4、A6、A7、A8、A10、A11 这7 项创新能力存在显著差异。研三学生的得分普遍高于研一学生和研二学生,研一学生的得分普遍低于平均分。

表5 方差齐性检验结果

表6 单因素方差分析结果

综上,本次问卷设置的创新能力五级量表内部一致性较好。量表内11项评价指标得分都在3~4分之间。不同性别、生源地户口和年级的调查对象的创新能力存在显著差异,总体来说,男生优于女生,城市户口研究生优于农村户口研究生,研三学生的创新能力优于研一学生和研二的学生。

1.4 创新能力影响因素

1.4.1 指标选取

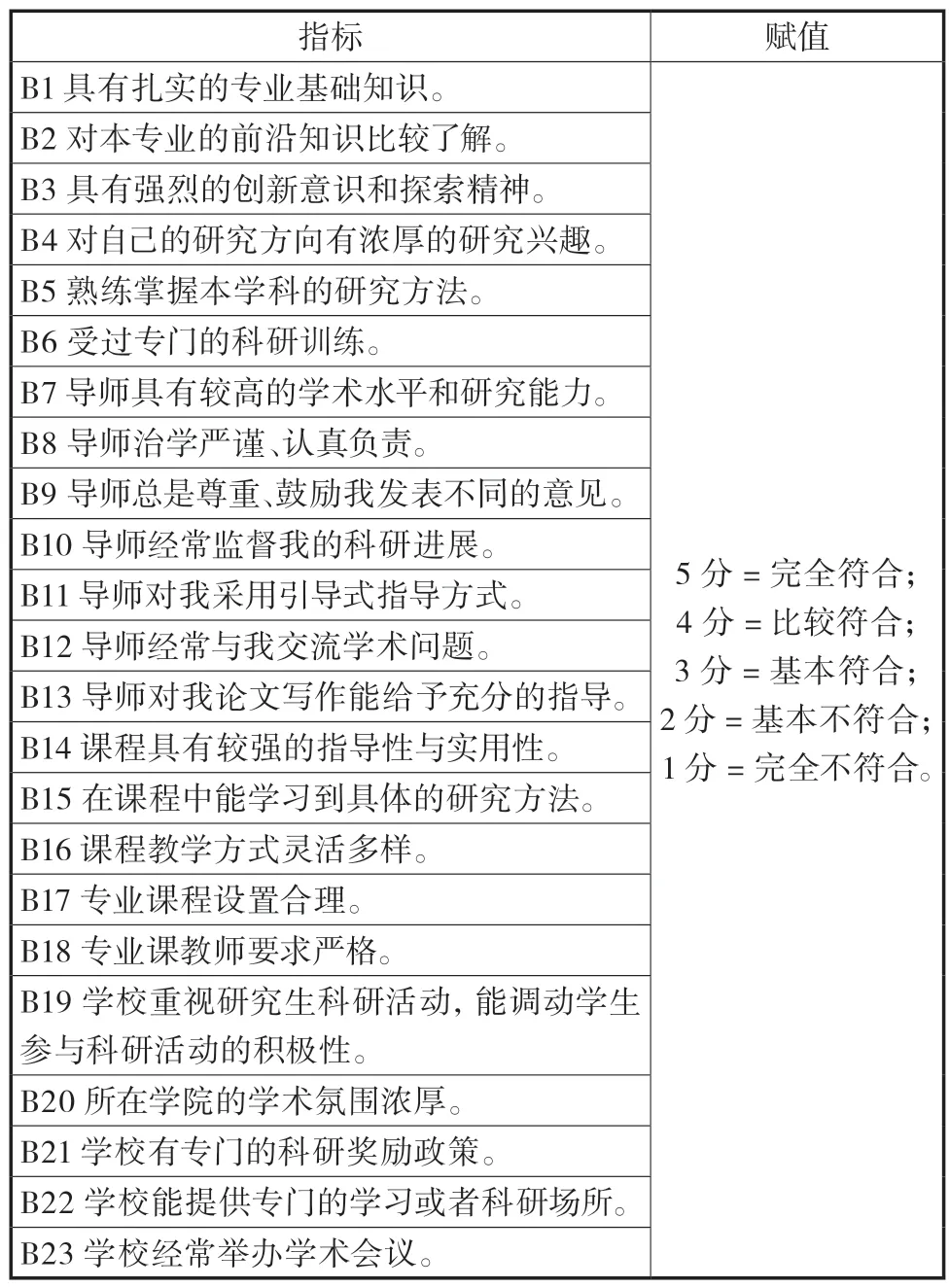

结合已有的研究成果,本次调查选择23 个指标作为学术硕士研究生创新能力的影响因素,具体指标及赋值见表7。

表7 创新能力影响因素具体指标及赋值情况

1.4.2 信度与效度分析

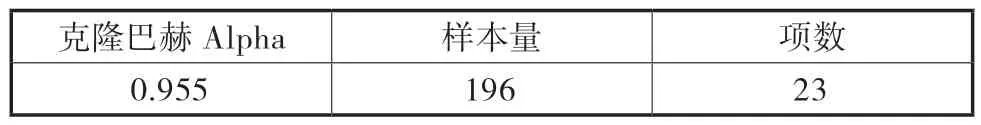

选择Cronbach’α 系数进行信度检验,结果如表8 所示,Cronbach’α 系数为0.955,大于0.6,说明选取的23 个指标之间存在较高的一致性,通过了信度检验,该量表内部一致性较好。

表8 信度检验

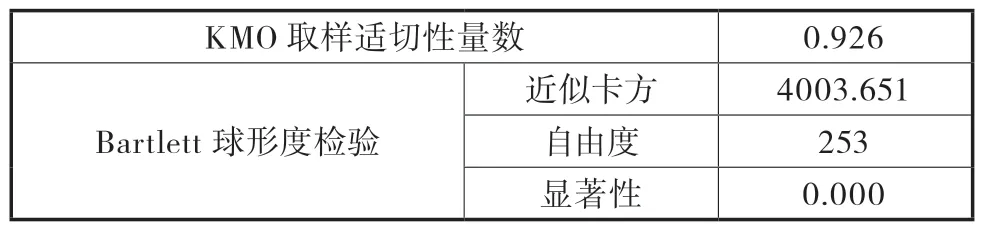

采用KMO 和Bartlett 球形检验对该量表进行效度检验,KMO 统计量值越接近1,变量间的相关性越强,说明越适合做因子分析;Bartlett 球形检验对应的p值越小越好。结果如表9 所示,KMO 值为0.926,说明该量表适合做主成分分析,Bartlett 球形检验得到的p值为0,通过效度检验,再次说明适合做主成分分析。

表9 KMO 和Bartlett 球形检验结果

1.4.3 主成分因子分析

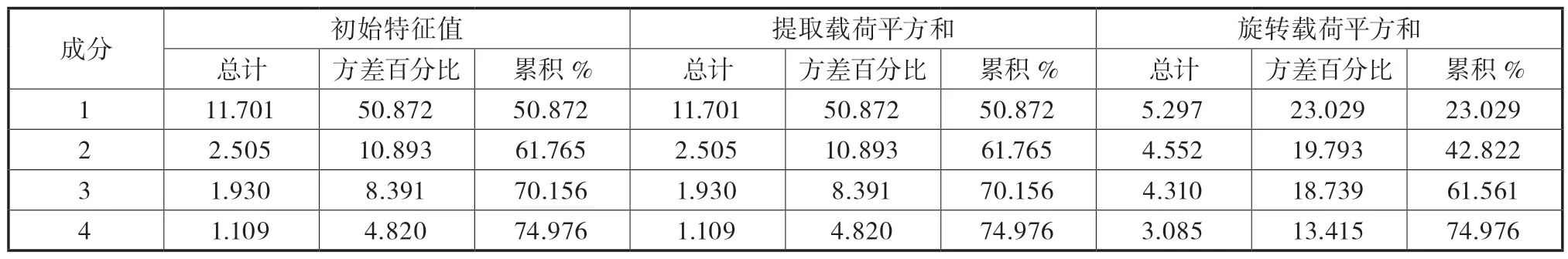

利用SPSS26 软件对数据进行因子提取,最终提取出4 个特征值大于1 的公共因子,旋转后的载荷平方和累积解释总方差的74.98%,如表10 所示。

表10 因子提取结果

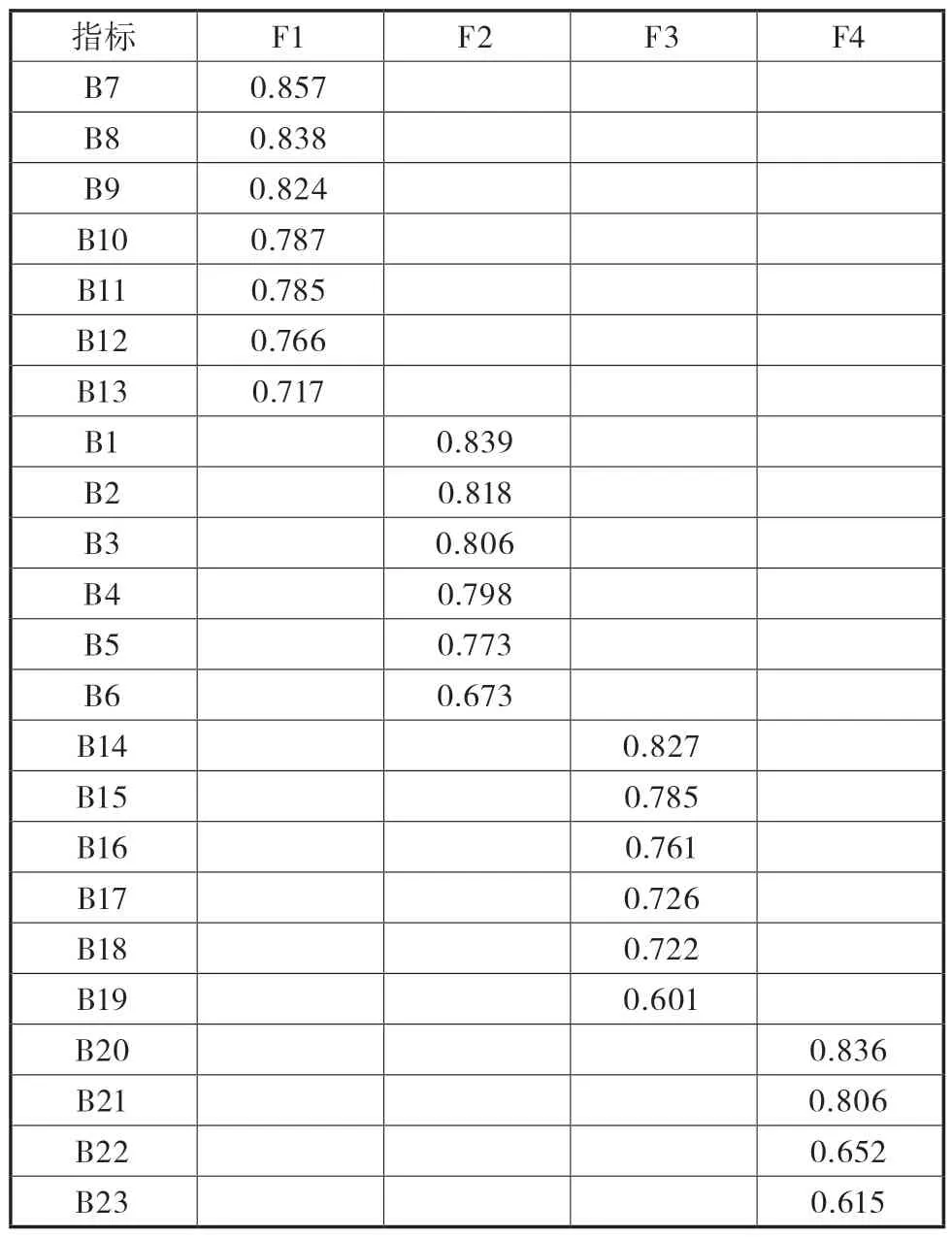

旋转后的成分矩阵如表11 所示。在主成分分析提取的4 个因子中:第一个因子解释了总方差的23.03%,其载荷大于0.5 的指标有7 个,分别是B7、B8、B9、B10、B11、B12、B13,这些方面体现了导师对学生的培养,因此命名为导师因素;第二个因子对方差解释的贡献率为19.79%,其中载荷大于0.5 的指标有6 个,分别是B1、B2、B3、B4、B5、B6,这些方面体现了个人专业能力素养,因此命名为个人因素;第三个因子对方差解释的贡献率为18.74%,其中载荷大于0.5 的指标有6 个,分别是B14、B15、B16、B17、B18、B19,这些方面体现了学校的课程设置,因此命名为课程因素;第四个因子对方差解释的贡献率为13.42%,其中载荷大于0.5 的指标有4 个,分别是B20、B21、B22、B23,将其命名为学校因素。综上,将影响学术型硕士研究生创新能力的23 个指标分为4 种因素,分别是个人因素、导师因素、课程因素和学校因素。

表11 旋转后的成分矩阵

1.4.4 结果分析

针对上述影响学术型硕士创新能力的4 种因素,分别进行如下分析:

(1)个人因素。

研究生是科研创新活动的主体,其具备的学术能力是科研创新的重要力量。在指标“具备扎实的专业基础知识”中,累计有85.8%的学生选择了“基本符合”及以上,说明大部分调查对象对于研究生期间的基础知识掌握较好;在指标“受过专门的科研训练”中,有26.0%的人选择了“完全不符合”或“基本不符合”,这说明当前学术型硕士研究生的培养方式还不成熟,因而,研究生要加强自身创新能力培养。

(2)导师因素。

我国高等院校对于硕士研究生的培养都是以导师为第一责任人,因此,导师的创新能力与教导方式对研究生的学习成长至关重要,对研究生参与科研探索、培养科研能力也具有不可忽视的作用。在指标“导师具有较高的学术水平和研究能力”和“导师治学严谨,认真负责”中,分别累计有92.4%和95.4%的研究生选择了“基本符合”及以上,说明导师自身实力较强,教学水平较高;在指标“导师经常监督我的科研进展”中,累计有10.2%的研究生选择了“完全不符合”和“基本不符合”,说明部分导师给予研究生较大的自由度,但研究生较难确定适合自己的研究方向。因此,导师除了需要具备较强的科研能力外,还需要给予研究生一定的科研指导,培养其创新能力。

(3)课程因素。

专业课程是研究生学习专业知识的主要渠道,也是培养研究生创新能力的基础,因此,导师的授课方式以及授课积极性于研究生而言也非常重要。在指标“课程教学方式灵活多样”中,累计有17.3%的研究生选择了“完全不符合”和“基本不符合”,说明部分研究生不满意当前的授课方式。因此,课程设置方面存在一定的提升空间。

(4)学校因素。

学校是研究生开展科研活动,进行学术交流的重要场所。在指标“所在学院的学术氛围浓厚”和“学校有专门的科研奖励政策”中,累计有93.4%的研究生选择了“基本符合”及以上;在指标“学校经常举行学术会议”中,累计有97.4%的研究生选择了“基本符合”及以上,说明学校的学术氛围浓厚。

2 结论与建议

2.1 结论

本文通过问卷调查和定量分析,对西安财经大学学术型硕士研究生的创新能力及影响因素进行了研究,主要得出以下结论:

(1)大多数研究生都认为学术型硕士研究生创新能力的培养非常重要,且这种创新能力在读研期间能够基本体现。部分研究生不太满意本校的培养方式,因此,学校需对现有的培养方式进行调整,提高研究生的满意度。

(2)超过3/4 的研究生能够在正常毕业时间内完成规定的公开发表论文的任务。但是不同性别和年级的研究生的科研能力存在差异,这可以从研究生每天从事科研创新时间、论文发表情况、参与科研项目、学术会议等方面看出,目前,学术型硕士研究生的科研创新能力有待提升。

(3)通过构建学术型硕士研究生创新能力评价体系量表,并对量表进行单因素方差分析和独立样本T检验后发现,不同群体的创新能力也存在差异,其中,男生的创新能力优于女生,城市户口研究生的创新能力优于农村户口的研究生,研三学生的创新能力优于研一学生和研二学生,且研一学生的创新能力不强。

(4)利用主成分分析法对调查数据进行分析,发现影响学术型硕士研究生创新能力的因素主要有4 种,分别是个人因素、导师因素、课程因素和学校因素。

2.2 对策建议

基于研究结果,针对如何提升财经类高校学术型硕士研究生的创新能力,本文提出如下建议:

(1)对于学术型硕士研究生而言,要提升学术水平和科研能力。研究生需要掌握扎实的专业基础知识,根据自身的兴趣和研究方向,广泛阅读文献,多了解本专业的前沿知识,对于未知领域要有强烈的创新意识和探索精神;需要主动参与教师的科研项目,通过日常的科研训练形成创造性思维;需要掌握具体的研究方法和分析工具,主动学习论文的写作范式。

(2)对于导师而言,要以立德树人为根本任务。导师不仅要具备较强的科研能力,还需要承担对研究生的学术指导和科研能力培养工作,因此,导师需增强责任感与使命感,给予研究生充分的指导,针对不同特点的研究生采用差异化的培养方式。此外,学校应建立科学合理的导师考核、激励机制,如设定量化评价指标,将研究生创新能力纳入考核范畴,同时,对于取得创新成果的研究生,应给予导师一定的奖励,调动导师指导研究生的积极性。

(3)在研究生课程设置方面,应注重完善研究生的知识培养体系,要突出课程的前沿性,将科研创新能力培养融入课程体系;要增加一些实用性较强的课程,如应用软件操作、论文写作方法与技巧等,提升课程对研究生创新能力培养的支撑作用。

(4)学校是研究生开展科研活动、进行学术交流的主要场所。因此,学校要加强基础设施建设,营造良好的学术氛围,充分利用自身资源和平台,通过定期举办学术会议和讲座等形式开阔研究生的视野,为研究生的选题和学术研究提出具有针对性的建议。另外,学校应制定完善的科研奖励方案,以调动研究生科研创新的积极性。