中国产业部门间接能源消耗测度及其驱动因素研究

高 鹏 岳书敬

(1.南京邮电大学,江苏 南京 210023;2.东南大学,江苏 南京 211189)

一、引言

自改革开放以来,我国不断加强经济体制改革,持续融入全球贸易市场中,在此过程中有效提升了我国的经济增长水平,并逐步构建了较为完备的产业体系,促进了我国产业部门的高质量发展。同时,在当前日益开放的经济系统中,各个国家或地区间的经济交融、产业分工和资源配置更加细化,一种产品的生产通常要融合多个部门共同完成,并逐渐与消费环节实现脱钩,在此过程中,生产该产品所消耗的能源也是多部门共同承担。而如何准确界定各部门之间在生产、流通和消费等环节的能源消耗量,促进产业部门的节能发展是当前亟须解决的重要问题。因此,在不断细化的产业分工和以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下,需要明晰各产业部门在直接生产和中间品生产等环节的能源消耗,即需要量化各产业部门的直接能源消耗和间接能源消耗问题。通过量化分析中国产业部门的能源消耗问题,一方面可以精准制定针对具体产业部门的节能方案,另一方面可以从直接生产和中间品生产两个维度进一步打通产业发展壁垒,以增强产业部门之间的要素配置和分工效率。

间接能源消耗揭示出一种产品在中间加工生产等过程中产生的能源消耗问题,反映了各产业部门在中间品生产中的参与度;相对于直接能源消耗,间接能源消耗能够更细致的显示出各产业部门的能源使用情况。但截至目前关于该方面的研究却鲜有涉及,一方面源于产业部门的间接能源消耗隐含在产品的中间生产层面,在定性分析和实证量化中存在一定的局限性;另一方面在制定节能减排目标时,当前更多的关注产业部门发展所消耗的直接能源,对间接能源消耗问题的关注较少。为进一步有效促进中国产业部门的节能发展,应当重视间接能源消耗的增长问题。因此,准确量化中国产业部门的间接能源消耗量,并深入剖析其驱动因素,对于促进中国产业部门的节能发展和高质量增长具有较强的现实意义。

综合上述分析,本文致力于解决以下现实问题,即在分析各产业部门能源消耗问题时,由中间品生产等环节所产生的间接能源消耗问题应该如何界定和量化?是何种因素促进了间接能源消耗的增长?本研究从中间生产技术视角定性分析产业部门的能源消耗问题,并基于投入产出模型进行量化分析;同时,结合指数分解法和生产函数分解法,构建间接能源消耗的IPDA因素分解模型,从多维度剖析间接能源消耗增长的内在机理,以期为中国产业部门的高质量发展和相关节能政策的制定提供实证支撑和客观依据。

二、理论依据与文献回顾

伴随着经济全球化的发展和产业体系的不断完善,我国不断推进工业化和城镇化进程,极大地提升了人民的生活水平和社会福利,但在此过程中也产生了大量的能源消耗,带来了一定的环境污染问题。需要注意的是,除了直接生产所消耗的化石能源外,通过中间消费和再生产等环节也产生了大量的间接能源消耗,并已远远超过直接能源消耗[1][2]。根据低碳经济理论和清洁生产理论可以发现,其内在核心在于低碳能源的开发利用、高碳能源的逐步淘汰以及将污染物的治理作为中间品再生产的过程[3][4][5],这就涉及以下关键问题,即如何科学制定低碳能源和高碳能源的使用比例以及如何衡量中间生产层面的能源消耗量。传统的要素禀赋理论和产业分工理论等对于能源消耗问题的关注较少,而现实中的经济增长和产业发展往往是以大量的能源消耗为基础,尤其在低碳经济时代,随着气候变化问题的不断加剧,能源消耗问题已成为全球各国重点关注的问题之一。因此,应当将能源消耗问题纳入传统的要素禀赋和产业分工理论等分析框架中。

关于能源消耗问题的研究可总结为以下四条路径:第一,从多维度测度能源消耗量。实现节能发展的首要前提是准确测度能源消耗量,判定能源消耗的真实水平。截至目前,众多学者主要运用IPCC方法、投入产出法和生命周期法对能源消耗量进行测度[6][7],IPCC方法强调分析产业部门的直接能源消耗,无法度量中间生产和消费等环节产生的能源消耗,而投入产出法和生命周期法可纳入产业部门的间接能源消耗问题,其中投入产出法在数据获取和结构分析等方面具有较强的比较优势,尤其在分析产业部门的中间生产层面时,其分析优势更为显著[8][9]。第二,分析对外开放、产业结构、数字经济和制度因素对能源消耗等因素的影响以及运用指标分析或计量方法剖析能源消耗的增长问题。众多学者从国别、行业、企业等不同维度下研究了能源消耗与其发展的耦合关系[10][11][12],为中国的节能发展提供了有力参考;同时,部分学者运用指标分解法从不同层面研究了能源消耗的驱动因素以及运用双重差分或合成控制法等分析了相关政策对能源消耗等方面的影响[13][14][15]。第三,从能源消耗量、能源强度、能源效率、能源回弹效应以及减排目标约束等方面验证诸如环境库兹涅茨曲线、污染天堂假说、竞争优势理论等理论的适用性[16][17][18]。截至目前,在已有研究中更多的是关注一国(地区)或产业部门的直接能源消耗问题,而对于产业部门中间生产等环节产生的间接能源消耗问题的研究却较少涉及,即当前研究更多的是关注直接生产技术问题,对于中间生产技术的考察较少。第四,结合“能源安全”“高质量增长”“可持续发展”“碳达峰”“碳中和”等发展目标,从能源消耗视角下提供发展路径和应对方案[19][20][21]。

综上所述,众多学者从不同视角下对能源消耗问题做出了大量研究,为节能发展提供了有效参考,但更多研究侧重于从直接生产或生命周期的角度分析能源消耗问题,对于中间生产过程中产生的间接能源消耗问题的关注却鲜有涉及。因此,本文主要立足于各产业部门的中间生产技术,从间接能源消耗视角下分析中国产业部门实现节能发展的驱动因素和发展路径。

相对于已有研究,本文的贡献可总结如下:第一,研究视角上,重点关注中国产业部门在中间品的加工生产环节,从中间生产技术角度衡量各产业部门的间接能源消耗,并进一步分析间接能源消耗的驱动因素。当前研究更多的关注产业部门的直接能源消耗问题,对于中间品加工生产维度的间接能源消耗问题考察较少,而在日益开放的经济系统中,一种产品的生产需要多个部门间的协同合作,需要明晰各产业部门用于中间投入和直接生产的能源消耗情况。第二,研究方法上,构建了间接能源消耗的测度指标,并基于指数分解法和生产函数分解法的基本设定,构建了中国产业部门间接能源消耗的IPDA分解模型,从多维度剖析中国产业部门间接能源消耗的驱动因素。第三,研究内容上,从直接生产和间接生产两个层面对比分析中国产业部门能源消耗量的差异,并分析中国产业部门间接能源消耗量变动的驱动因素,通过对比分析进一步证明对间接能源消耗问题研究的必要性。

三、模型构建与数据说明

(一)中国产业部门的间接能源消耗指标构建

基于投入产出理论可知,产业部门i满足以下等式:

(1)

扩展到n个产业部门中,可得到如下转换式:

(2)

其中,X和Y分别为产业部门的总产出和最终消费,Te和Tm分别为出口和进口价值列向量,A为直接消耗系数矩阵。

借鉴Pu等[22]的研究方法,通过设定进口系数矩阵M和剔除进口中间投入Am,构建非竞争型投入产出模型,此时直接消耗系数矩阵为:A=Ad+Am,Ad为国内投入的直接消耗系数矩阵。

将中国产业部门的直接能源消耗系数矩阵设定为E,结合投入产出模型的构建思路,中国产业部门的间接能源消耗系数矩阵可表示如下:

(3)

(二)基于生产函数理论的PDA分解模型构建

截至目前,关于能源消耗驱动因素分解的相关研究主要集中于指数分解法(Index Decomposition Analysis,IDA)、结构分解法(Structural Decomposition Analysis,SDA)和生产函数分解法(Production-theoretical Decomposition Analysis PDA)中,为从生产函数层面研究中国产业部门间接能源消耗的驱动因素,借鉴Wang等[23]的研究方法,重点考察基于生产函数理论的PDA分解方法对中国产业部门间接能源消耗的驱动因素,以明晰不同驱动因素对中国产业部门间接能源消耗的影响情况。

在PDA分解方法中,其生产可能性集合可表示为:

S={(E,K,L,Y):(E,K,L)可以产生Y}

(4)

其中,E、K、L和Y分别表示间接能源投入、资本存量投入、劳动投入和增加值产出。

生产可能性集合可进一步表示如下:

(5)

同时考虑如下两个Shephard距离函数:

De(E,K,L,Y)=sup{θ:(E/θ,K,L,Y)∈s}

(6)

Dy(E,K,L,Y)=inf{λ:(E,K,L,Y/λ)∈s}

(7)

上述距离函数可进一步具体表示为:

(8)

(9)

(三)中国产业部门间接能源消耗的IPDA分解模型构建

基于中国产业部门的禀赋特征,构建中国产业部门间接能源消耗的LMDI因素分解模型,如下所示:

(10)

进一步基于生产函数理论,运用PDA方法对中国产业部门的间接能源强度进行分解:

=PEI×PY×EUE×YDE×TCES×TCYD

(11)

结合式(10)可得到中国产业部门间接能源消耗的IPDA驱动因素分解模型,如下所示:

=ES×PEI×PY×EUE×YDE×TCES×TCYD×IS×PCE×PSE

(12)

其中,ES表示能源结构,PEI表示潜在能源强度,PY表示潜在经济增长效用,EUE表示能源利用绩效,YDE表示经济发展绩效,TCES表示节能技术变化,TCYD表示经济增长技术变化,IS表示产业结构,PCE表示人均产出,PSE表示人口规模。中国产业部门的间接能源消耗从0期到t期的整体分解可表示为:

(13)

(四)数据来源及说明

为保证数据来源的严谨性和限于产业部门能源消耗数据的可得性,本文所用数据主要来源于历年《中国投入产出表》(含延长表)和Wind数据库。

在PDA分解方法中,运用各产业部门的年末平均从业人数表示劳动投入,以间接能源消耗量作为能源投入,以各产业部门的增加值表示产出项。借鉴张宁和张维洁[24],单豪杰[25]以及杨轶波[26]等学者的研究方法,运用永续盘存法测算得到中国产业部门的资本存量,具体计算方法可表示为:K(t)=(1-δ)K(t-1)+I(t),其中K(t)和K(t-1)分别为t和t-1年的资本存量,I(t)为新增固定资产投资,并基于2005年进行价格调整。此外,根据投入产出部门的合并分类,将中国产业部门合并为28类(见表1)。

四、实证结果与分析

(一)中国产业部门的中间生产技术分析

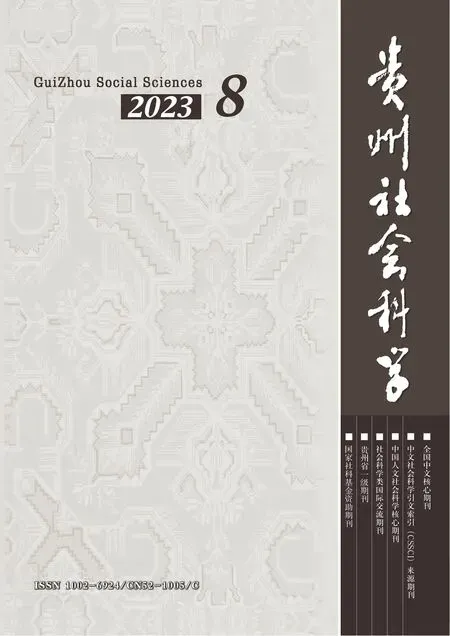

中国整体的平均直接生产技术和中间生产技术及其变动情况如图1所示。在2005—2017年间,中国总体的平均中间生产技术呈现“M”型变动趋势,由2005年的2.41波动增长到了2017年的2.43,并在2015年达到最大值2.83,表明中国整体的平均中间生产技术在各年间的变动幅度较大,2015年整体产业部门在中间品加工生产领域的参与水平较高,该时期的产业部门处于高消耗和高产出阶段。而中国产业部门的平均直接生产技术则呈现波动下降趋势,表明产业部门在直接生产层面的发展和消耗水平有所降低,同时结合产业部门的间接生产技术发现,在研究区间内中国产业部门发展的关联性和分工程度不断加强。

图1 中国总体的平均直接生产技术和平均中间生产技术

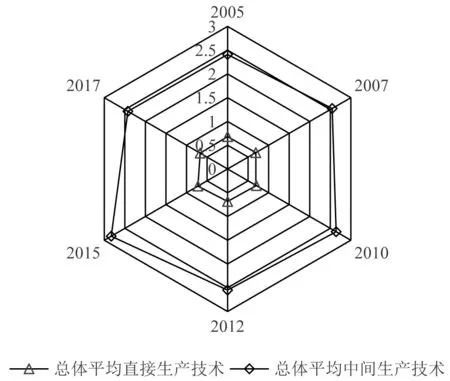

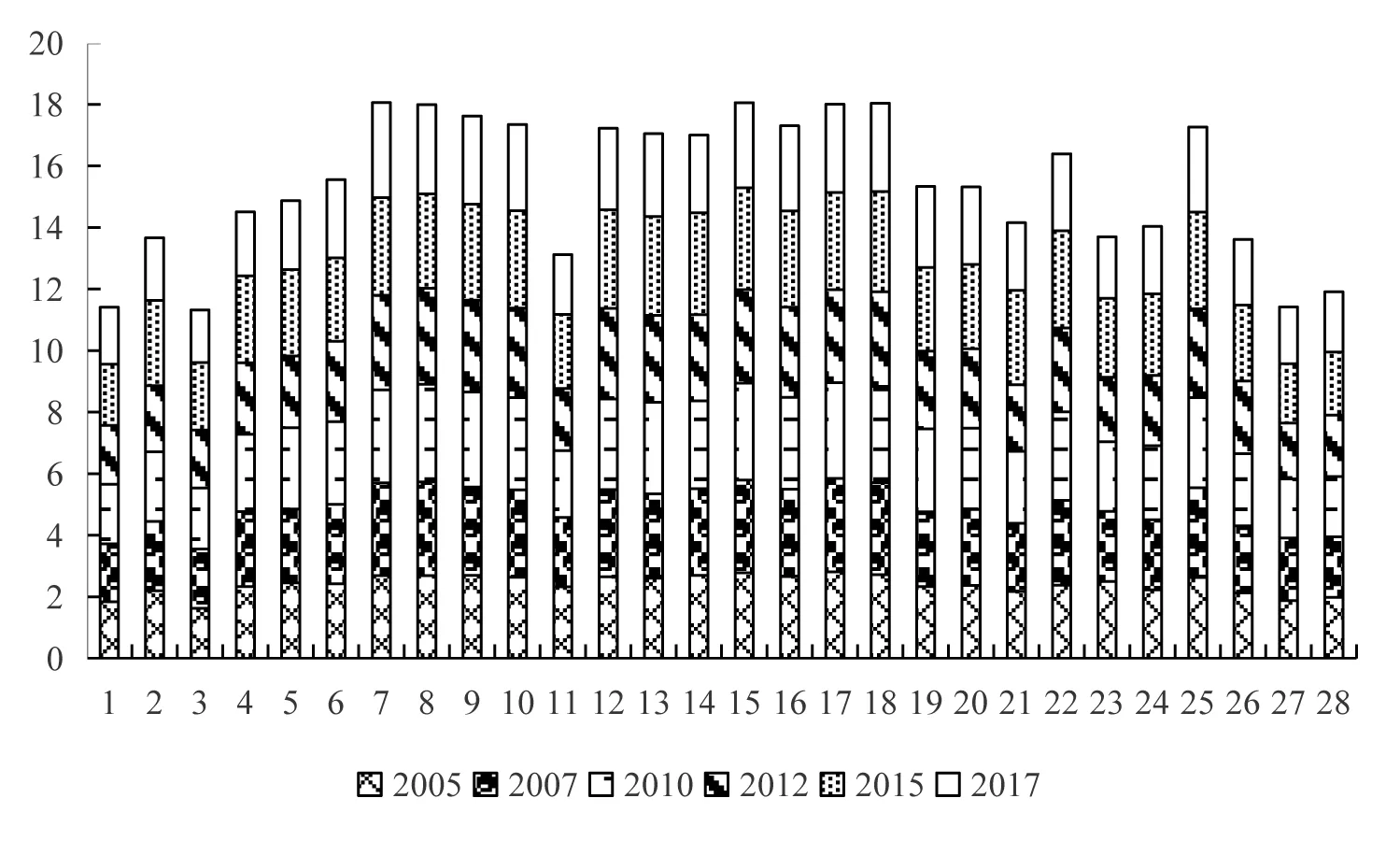

进一步对中国28个产业部门的中间生产技术进行分析,剖析不同产业部门的中间生产技术呈现何种变动趋势(见图2)。在2005—2017年间,整体维度上有17个产业部门的中间生产技术呈增加趋势,其中纺织业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,服装皮革羽绒及其制品业的中间生产技术增加量位居前三位,分别增加了0.396、0.297和0.213,表明上述产业部门在中间品的加工生产等领域具有较强的发展水平,并且与其他产业部门之间具有较强的关联性;同时,有11个产业部门的中间生产技术呈下降趋势,其中非金属矿采选业,金属矿采选业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,燃气生产和供应业的下降量均在0.2以上,分别下降了0.214、0.253、0.381和0.509,表明上述产业部门的中间生产价值和中间投入均呈下降趋势。

图2 中国28个产业部门的中间生产技术

进一步对中国28个产业部门的直接生产技术进行分析(见图3)。在2005—2017年间,有12个产业部门的直接生产技术呈增加趋势,但产业部门的增加量并不明显,其中服装皮革羽绒及其制品业的增加量最大,仅增加了0.042;同时,有16个产业部门的直接生产技术有所下降,其中非金属矿采选业下降最大,在研究区间内下降了0.140。

图3 中国28个产业部门的直接生产技术

结合直接生产技术和中间生产技术的测度结果发现,中国产业部门的中间生产技术普遍高于直接生产技术,并且呈进一步扩大趋势,表明各产业部门发展的关联性不断加强,可反映出产业分工程度的不断加深,同时在促进产业部门节能发展和高质量增长过程中,从中间品的加工生产维度实施节能政策的效果将更为显著。

(二)中国产业部门间接能源消耗量的测度分析

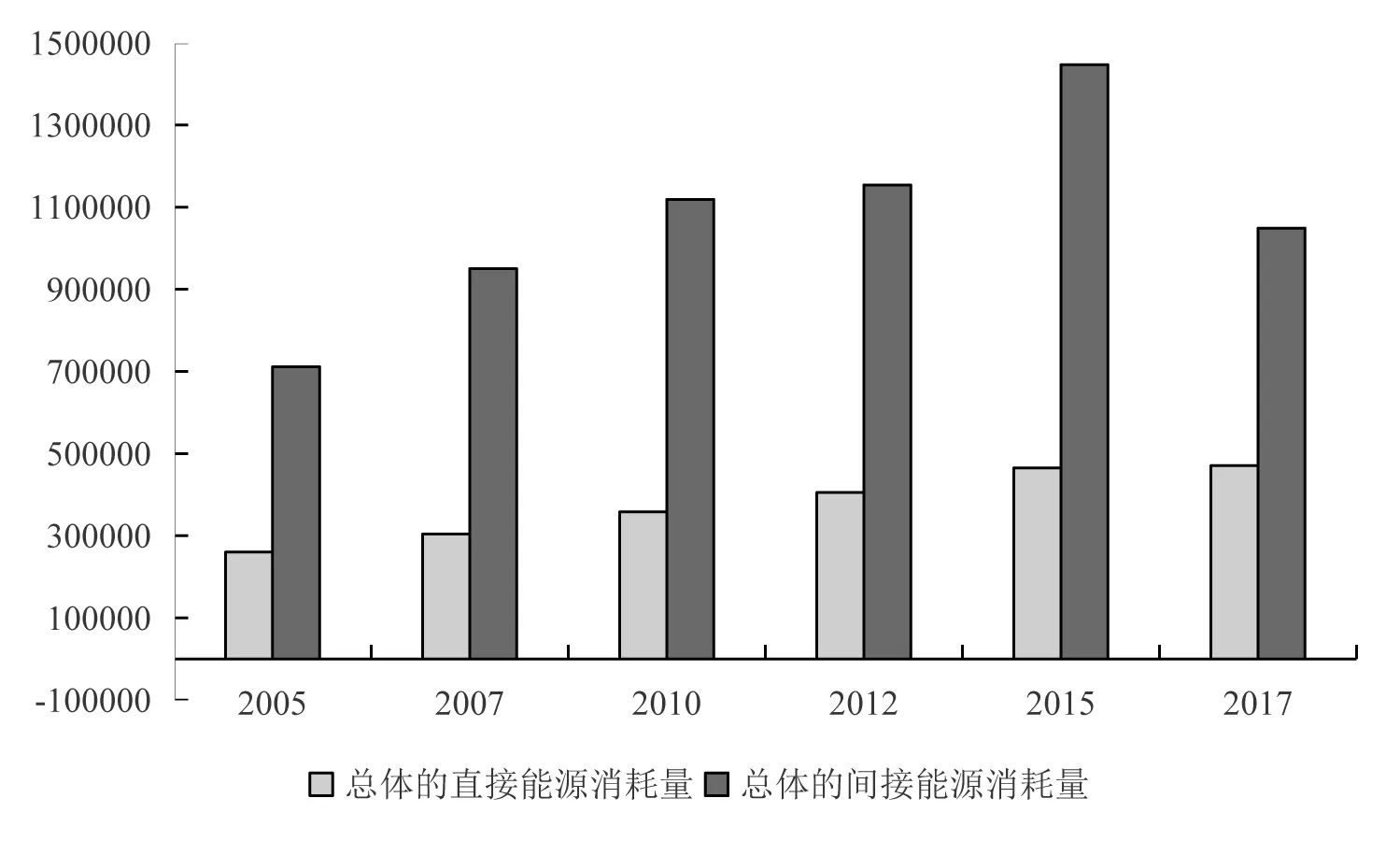

在得到中国各产业部门的中间生产技术之后,进一步测度各产业部门的间接能源消耗量。在2005—2017年间,中国产业部门整体的间接能源消耗量呈现波动上升趋势(见图4),其由2005年的711309.79万吨增加到了2017年的1048680.48万吨,年均增长率为3.29%,包含中间生产等环节的间接能源消耗问题值得进一步关注;同时,中国产业部门整体的间接能源消耗量在2015年达到最大值1446539.24万吨,而在2015—2017年间呈下降趋势,表明近年来中国的节能政策已取得一定成效,中国产业部门在中间生产、流通、消费和再生产等领域的发展质量和节能水平有所提高。

图4 中国总体的直接能源消耗量和间接能源消耗量(单位:万吨)

同时,引入中国产业部门的直接能源消耗量,进一步对比中国产业部门在直接能源消耗和间接能源消耗方面的差异。通过分析可知,中国产业部门的直接能源消耗量由2005年的260260.15万吨增长到了2017年的470796.82万吨,年均增长率为5.06%,直接能源消耗量的年均增长率略高于间接能源消耗量,但整体看来,中国产业部门的间接能源消耗量在总量和增量方面均远远大于直接能源消耗量,并且呈现出明显的差异化特征,从间接能源消耗视角下剖析产业部门的节能发展路径具有更强的研究价值。

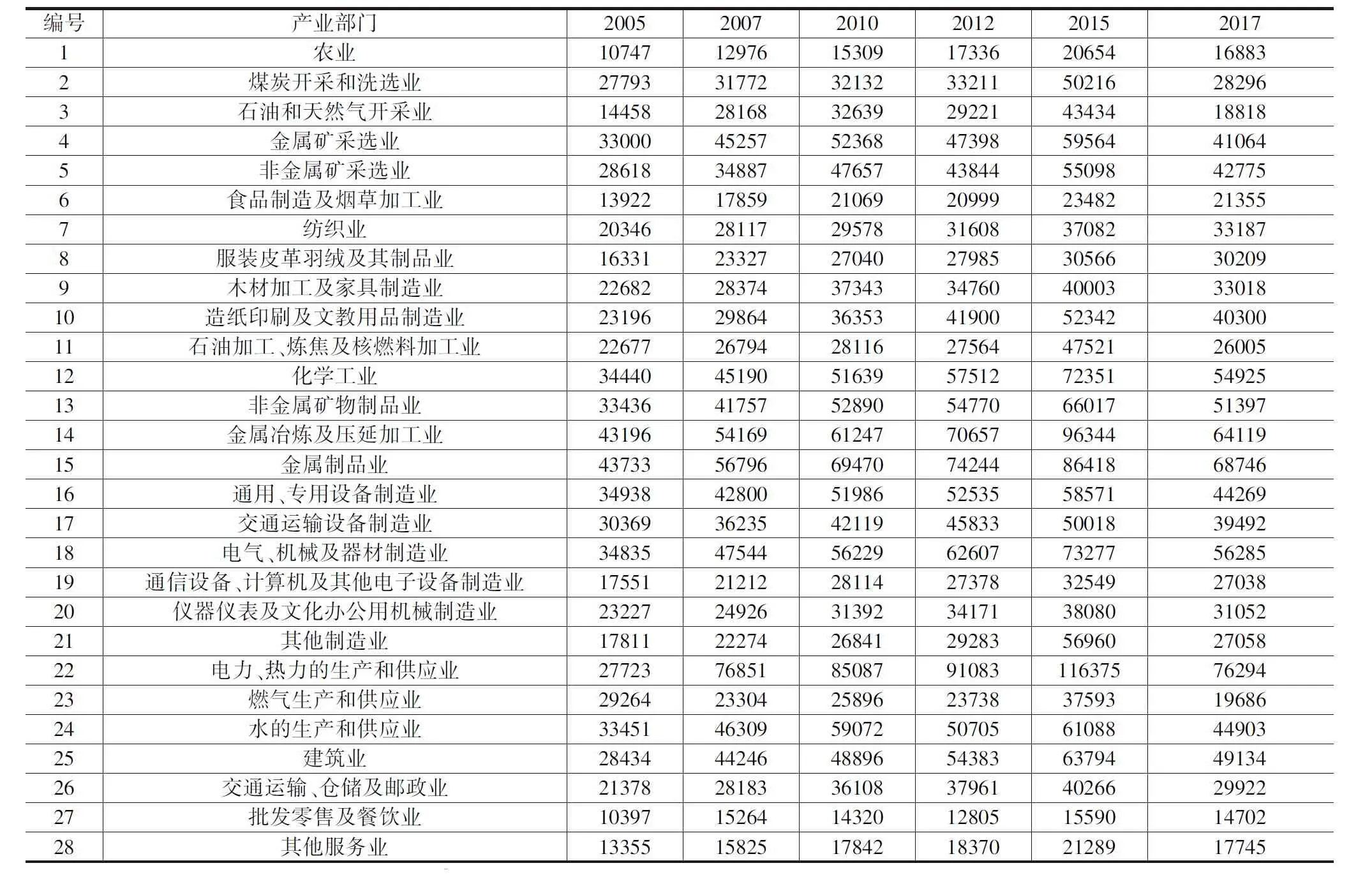

进一步分析中国28个产业部门间接能源消耗量的变动情况(见表1)。在2005—2017年间,除燃气生产和供应业的间接能源消耗量有所下降外,其余27个产业部门的间接能源消耗量均有所增加,其中有6个产业部门的增加量在2万吨以上。从产业部门间接能源消耗的异质性分析发现,电力、热力的生产和供应业作为国民经济发展中重要的能源消耗和投入部门,其增加量和增长率在各产业部门中均位居第一位,并分别达到了48571万吨和175.20%,该产业部门在中间品加工生产环节的参与度较高,为其他产业部门的发展提供了重要的动力资源。此外,燃气生产和供应业的间接能源消耗量出现下降,其减少量和降幅分别为9578万吨和32.73%,主要是由于在研究区间内该产业部门的直接能源消耗系数不断下降所致,其作为较为清洁的能源之一,应当加强该产业部门在中间品加工生产环节的参与度。同时,针对工业行业间接能源消耗量的分析发现,在研究区间内工业行业的间接能源消耗均实现了较大规模增长,表明工业行业的关联水平和在中间品加工生产环节的参与度较高。

表1 2005—2017年中国28个产业部门的间接能源消耗量(单位:万吨)

(三)中国产业部门间接能源消耗量的驱动因素分析

基于上述分析发现,中国产业部门的中间生产技术和间接能源消耗均处于较高水平,表明中国产业部门的用能情况整体上仍处于高投入和高消耗的发展态势。为有效促进中国产业部门的节能发展,需要进一步剖析中国产业部门间接能源消耗变动的驱动因素。

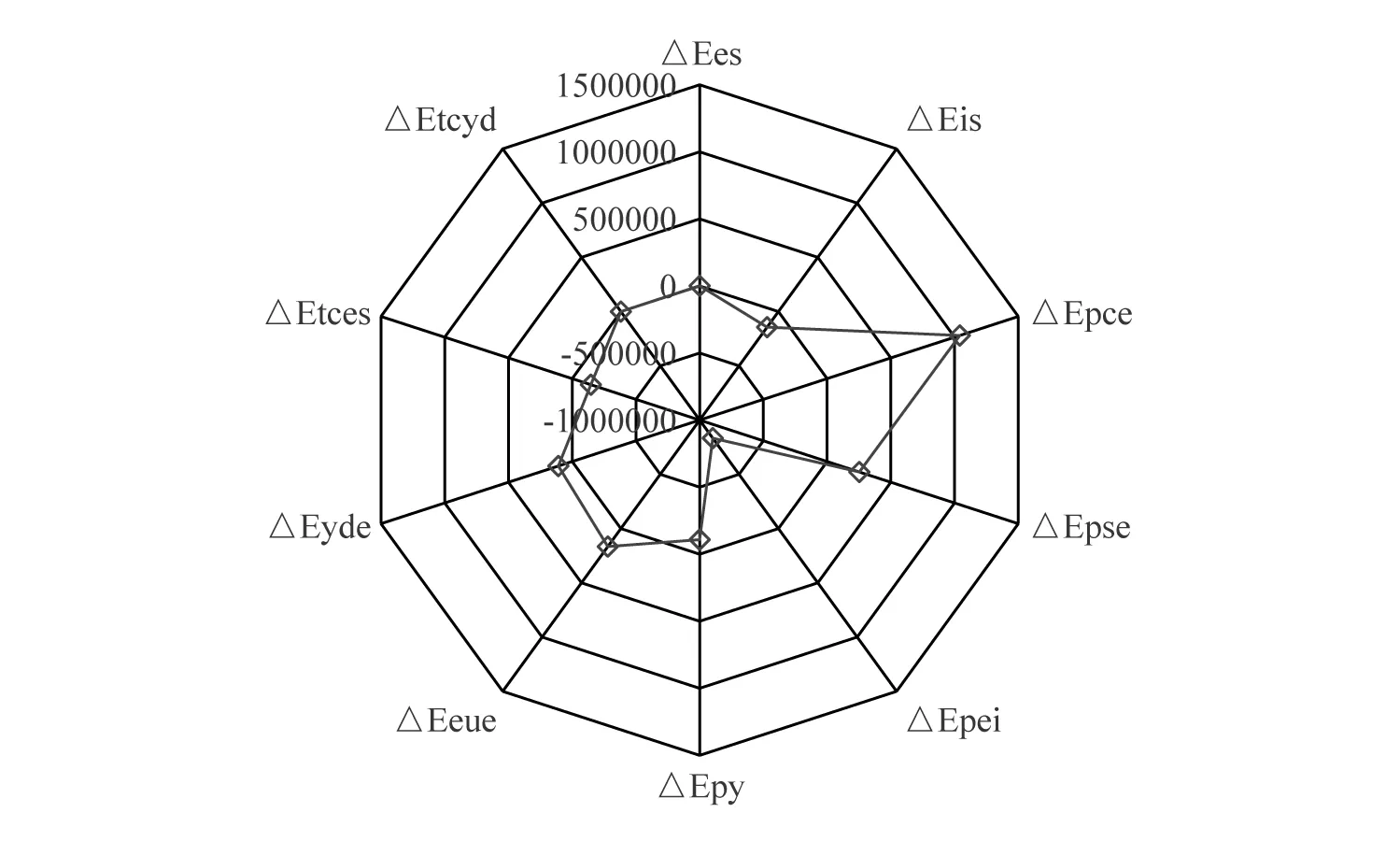

从总体视角下分析中国产业部门间接能源消耗变动的驱动因素(见图5)。通过分析发现,有5种驱动因素显著促进了中国产业部门间接能源消耗的增长,其中人均产出的驱动作用最为显著,其对间接能源消耗增长的驱动效果达到了1041059万吨,表明随着人均产出水平的提高,其对间接能源消耗量的需求也在增强;同时,以潜在能源强度为代表的驱动因素则有效抑制了中国产业部门间接能源消耗的增长,其对间接能源消耗增长的抑制效果达到了-833141万吨,表明随着潜在能源强度的提升,中国产业部门的间接能源消耗有所下降,其对间接能源的利用水平有所提高。

图5 中国间接能源消耗变化的驱动因素分解(单位:万吨)

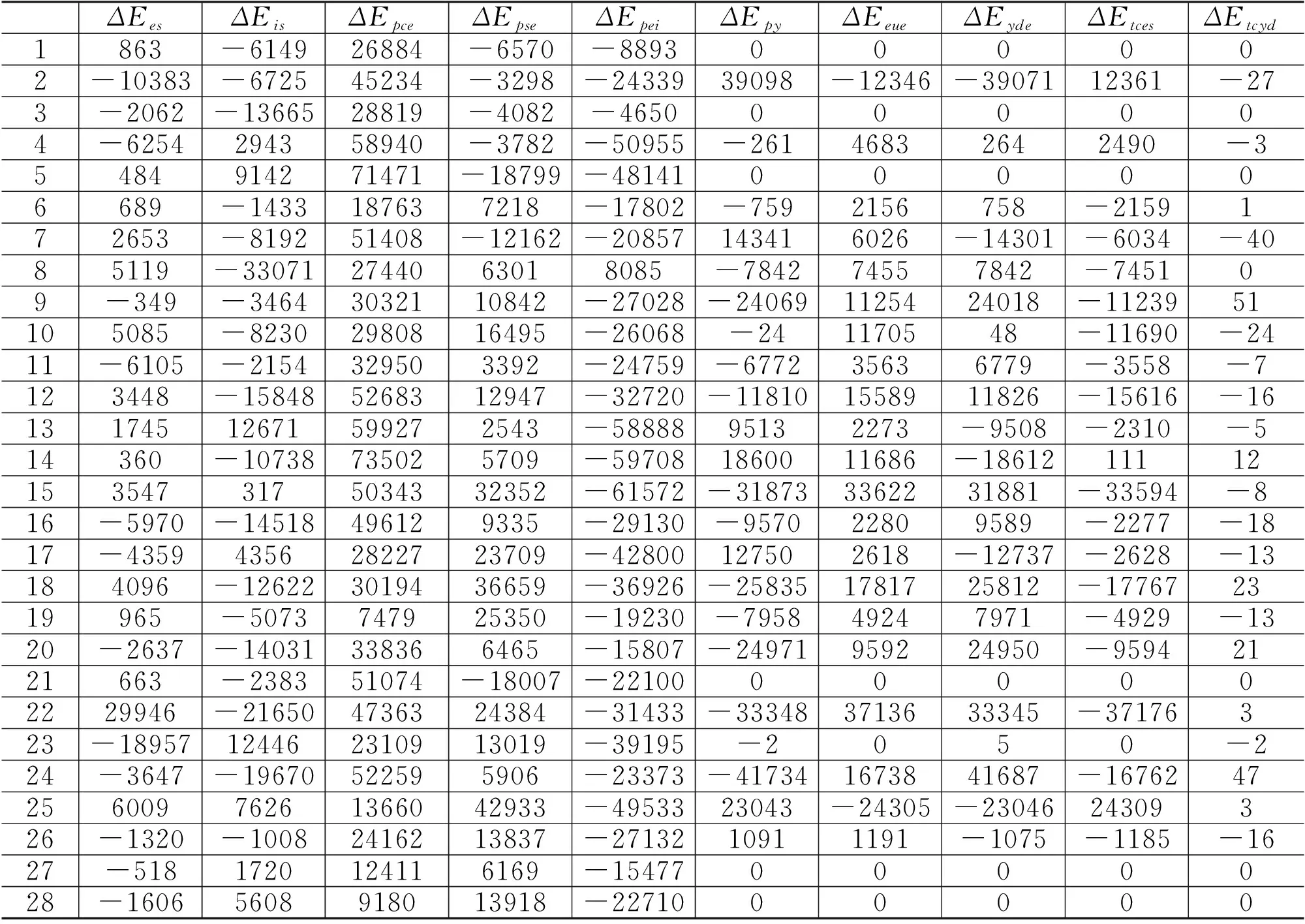

进一步研究中国28个产业部门间接能源消耗的驱动因素分解情况(见表2)。除燃气生产和供应业的总效应为负值外,其余27个产业部门的总效应均大于0,其中电力、热力的生产和供应业,金属制品业,电气、机械及器材制造业的总效应位居前三位,上述产业部门的间接能源消耗量增长显著。从细分驱动因素来看,人均产出对中国产业部门间接能源消耗量的驱动作用最大,尤其对金属冶炼及压延加工业和非金属矿采选业的驱动效果最显著,分别达到了73502万吨和71471万吨,表明人均产出水平的提升加快了对上述产业的中间投入,对间接能源消耗的需求也在逐渐提高;人口规模的促进作用次之,尤其对建筑业,电气、机械及器材制造业,金属制品业的促进作用较为明显,分别达到了42933万吨、36659万吨和32352万吨,但同时对非金属矿采选业等7个产业部门间接能源消耗量的增长具有一定的抑制作用。同时,节能技术变化和经济增长技术变化对中国产业部门间接能源消耗量变动的影响程度较小,但总体上较为显著的抑制了间接能源的增长,表明节能技术有效提高了产业部门的用能水平,但其驱动作用仍有待进一步提升。

表2 2005—2017年中国产业部门间接能源消耗的驱动因素分解(单位:万吨)

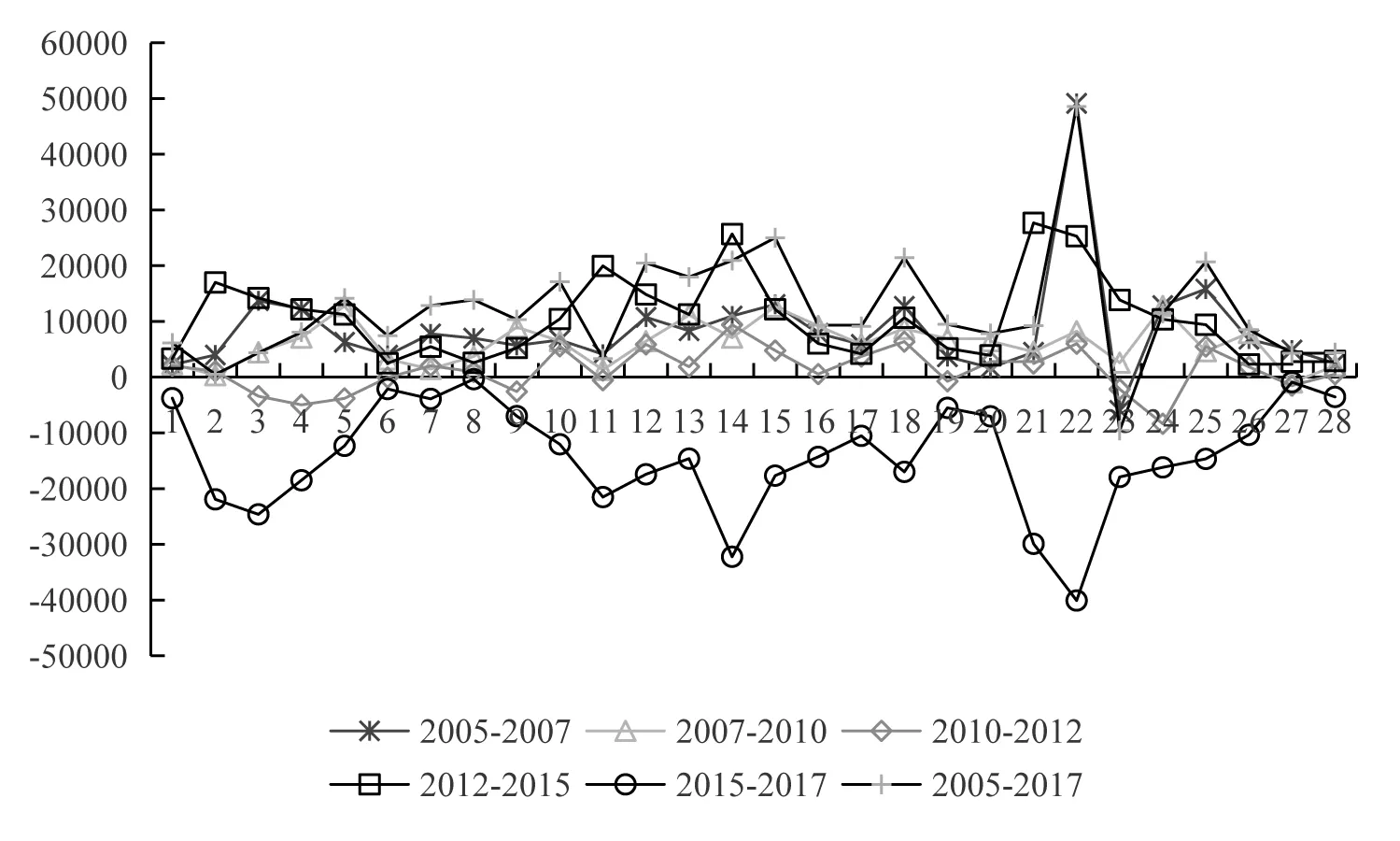

从细分时间维度下分析中国28个产业部门间接能源消耗的驱动因素(见图6)。通过分析可知,中国产业部门间接能源消耗驱动因素的总效应在除2015—2017时间段内为负值外,其余时间段内均大于0,这与2015—2017年间中国产业部门间接能源消耗量的下降密切相关,该时间段内中国产业部门实现了较好的节能发展,节能政策取得有效进展,尤其在电力、热力的生产和供应业和金属冶炼及压延加工业中最为显著,其间接能源消耗量分别下降了40081万吨和32225万吨;同时,在2005—2007年、2007—2010年以及2010—2012年三个时间段内,中国产业部门间接能源消耗驱动因素的总效应呈现持续下降趋势,并相较于上个时间段分别下降了70499万吨和133360万吨,而在2012—2015年间其总效应出现了高速增长,相较于上个时间段增加了257565万吨,其中以其他制造业,金属冶炼及压延加工业,电力、热力的生产和供应业的增长尤为显著,并分别增加了27677万吨、25687万吨和25292万吨,在制定节能环保政策时,应重点关注以上总效应增长显著的产业部门。

图6 细分时间段内中国产业部门间接能源消耗变化的总效应(单位:万吨)

五、结论与政策含义

(一)主要结论

立足于中国产业部门的中间生产技术,根据投入产出理论、生产函数理论以及Kaya恒等式的基本原理,构建了中国产业部门间接能源消耗测度的非竞争型投入产出模型和IPDA因素分解模型,研究了中国产业部门间接能源消耗量的变动趋势及其驱动因素,相关研究结论如下所示:第一,中国产业部门的平均中间生产技术由2005年的2.41波动增长到了2017年的2.43,并在2015年达到最大值,而中国产业部门的平均直接生产技术则呈现波动下降趋势;以纺织业为代表的17个产业部门的中间生产技术呈增加趋势,而以非金属矿采选业为代表的11个产业部门有所下降,中国产业部门的中间生产技术普遍高于直接生产技术,并且呈进一步扩大趋势。第二,中国产业部门的间接能源消耗在总量和增加量方面均远远大于直接能源消耗,表明由中间生产和消费等环节产生的间接能源消耗问题更为严峻;除燃气生产和供应业的间接能源消耗量有所下降外,其余27个产业部门的间接能源消耗量均有所增加。第三,通过驱动因素的分析发现,总体上以人均产出为代表的5种驱动因素显著促进了中国产业部门间接能源消耗量的增长,而以潜在能源强度为代表的5种驱动因素则起到了较强的抑制作用;在产业部门的驱动因素分析中,电力、热力的生产和供应业,金属制品业,电气、机械及器材制造业的总效应位居前三位;在区分时间段的分析中,除2015—2017年总效应有所下降外,其余时间段内总效应均有所增加。

(二)对策建议

第一,完善产业部门的节能发展政策。根据实证结果发现,大多数产业部门的间接能源消耗均出现了大规模增长,一方面表明各产业部门的分工程度不断加深,但同时也反映出大多数产业部门的能源消费结构有待改善。因此,相关职能部门应当针对间接能源消耗较大的产业部门,根据其发展实际,利用税收杠杆和金融工具等精准制定和完善相关的节能发展政策,[27]加强对高耗能部门的消耗约束和宏观监管。

第二,提升技术进步的节能发展效应。实证分析显示,节能技术和经济增长技术变化对中国产业部门的间接能源消耗具有一定的抑制作用,但抑制作用并不明显,这反映出当前阶段技术进步对经济增长和产业节能高质量发展的促进作用和提升空间仍有较大潜力[28]。因此,相关职能部门应重点增强节能技术研发,进一步提升其市场应用水平,并逐步推广到各产业部门在中间品的加工生产环节中。

第三,拓宽产业部门的节能发展路径。实证分析显示,人均产出和人口规模显著促进了中国产业部门的间接能源消耗,反映出中国产业部门仍未脱离劳动密集型的发展制约。因此,相关职能部门可根据各产业部门的发展阶段、产业特色、要素禀赋以及耗能水平等,构建促进产业部门节能发展的长效机制,并针对高耗能部门,在中间品的加工生产环节探索新型国际合作模式[29],以此贯通相关产业部门的协同发展,打通国内国际多维度的产业发展壁垒,将中国产业部门的发展融合到国内国际“双循环”的发展规划中。