巴沙鱼低眼巨鲶胚胎和仔稚鱼发育观察及其生长模型的确定

倪未,陈海港,刘晓莉,于凌云,李伟,洪孝友,刘毅辉*,朱新平*

(1.中国水产科学研究院珠江水产研究所 农业农村部热带亚热带水产资源利用与养殖重点实验室,广东 广州 510380;2.上海海洋大学 水产与生命学院,上海 201306)

低眼巨鲶(Pangasianodonhypophthalmus)隶属于鲇形目(Siluriformes)鱼芒鲶科(Pangasiidae)鱼芒鲶属(Pangasianodon),俗称巴沙鱼(英文名Basa),是东南亚重要的水产养殖品种[1]。其自然分布在东南亚湄公河流域,常见于湄公河下游,成鱼主要生活在湄公河中游。巴沙鱼原指博氏巨鲶(PangasiusbocourtiSauvage),在2000年以后,外形相似并与博氏巨鲶同属的低眼巨鲶人工繁殖技术获得突破[2],由于其在生长速度、耐低氧性、抗逆性、抗病力、单位面积产量和亲本怀卵量等方面具有优势,现逐渐取代博氏巨鲶成为越南主要养殖和出口的水产品种。越南政府为了巴沙鱼出口品牌的延续性,从2010年12月31日起出台政策,规定可把低眼巨鲶产品标示为“巴沙鱼”。至此,巴沙鱼除了博氏巨鲶外还包括低眼巨鲶,目前,中国养殖的巴沙鱼绝大多数为低眼巨鲶。

低眼巨鲶生长性能优越,产量约为450 t/hm2,是一种低投入、高动物蛋白产出的优秀养殖品种。越南是低眼巨鲶第一大养殖和出口国,年产超过125万t,2017年其产量占全球低眼巨鲶总产量的50%以上,低眼巨鲶主要销往美国、中国和欧盟,其中40%以上是在美国和中国市场消费。自2017年起,中国每年低眼巨鲶进口量超过30万t,中国市场以4.2亿美元的年进口量成为低眼巨鲶全球第一大消费市场,已超越美国成为越南最重要的低眼巨鲶市场。在市场引导下,中国一些企业通过引种,在海南、广东和广西开展了小规模的苗种生产和成鱼养殖。目前,中国低眼巨鲶养殖尚处于起步阶段,对低眼巨鲶的生物学特性还不是很熟悉,因此,有必要研究低眼巨鲶胚胎发育和仔稚鱼的生长规律,以推动低眼巨鲶苗种生产乃至养殖产业在中国的发展。

1 材料与方法

1.1 材料

试验用低眼巨鲶亲鱼取自广东省佛山三水白金水产种业有限公司,试验地点在珠江水产研究所肇庆高要科研基地。亲鱼年龄为4~9冬龄,雄鱼4冬龄性成熟,可挤出精液,雌鱼5冬龄性成熟。雄鱼体型较长,雌鱼体型短粗,雌、雄鱼个体质量差异不明显,亲鱼体质量为4.0~8.0 kg。

1.2 方法

1.2.1 受精卵获得及孵化 人工繁殖试验在2021年6月25日进行。催产药物和剂量为1 000 IU/kg的绒毛膜促性腺激素(HCG)+12 μg/kg的促黄体生成素释放激素类似物(LHRH-A2)+8 mg/kg的地欧酮(DOM)。雌鱼采用胸鳍基部两次注射的方法,第一次剂量为总量的1/3,两次注射间隔6 h。雄鱼进行一次注射,只注射DOM和LHRH-A2,剂量为雌鱼注射总量的1/2。水温为(30±0.5)℃时,效应时间为15~17 h。采用干法授精,将受精卵均匀附着在尼龙网片上,把网片浸入300 L的水槽中,微流水并充气孵化,直至孵出鱼苗。

1.2.2 胚胎发育观察 取少量刚受精的受精卵置于培养皿内,在解剖镜(桂光xtl400)下进行胚胎发育观察。水温控制在(30±0.5)℃,每次取受精卵50粒以上,培养皿中的水每隔2 h更换一次,从产卵受精后,每隔15 min对同一批受精卵观察和记录发育时序并进行拍照。胚胎发育分期方法参考洪孝友等[3]的分期标准,胚胎发育期划分以个体发育数达50%为准。

1.2.3 温度对胚胎发育的影响 利用宁波江南仪器厂生产的4台生化培养箱(SPM-50),用经过计量的水银温度计标定,分别设置(24±0.5)、(27±0.5)、(30±0.5)、(33±0.5)℃ 4个孵化温度。参考陈昆慈等[4]的方法,孵化用培养皿直径为12 cm,每个培养皿可容纳100粒受精卵。每个温度下设置3个平行。定时观察、记录胚胎发育的各个阶段,并统计孵化率及仔鱼出膜时间和数量。

1.2.4 盐度对胚胎发育的影响 利用生化培养箱,孵化温度为(27.0±0.5)℃,分别设置0、2、4、6、8、10、11、12等8个盐度。每个孵化培养皿可容纳100粒受精卵,每个盐度下设置3个平行。在同一温度下定时观察、记录胚胎发育的各个阶段,并统计孵化率。胚胎发育结束后,记录不同盐度下出膜仔鱼游动活力。

1.2.5 仔稚鱼发育观察 在室内玻璃钢水槽中进行仔鱼培育。玻璃钢水槽规格为3.5 m×0.75 m×0.65 m,培育密度为29 411 尾/m3。早期仔鱼投喂丰年虫,10 d后投喂甲鱼粉料,每日3次。稚鱼期后被移入室外水泥池(7 m×3 m×1.5 m)培育,培育密度为472 尾/m3,期间投喂甲鱼粉料,25 d左右开始投喂膨化饲料,每日3次。自低眼巨鲶孵化出膜后,每天随机取正常个体10尾以上,在解剖镜(桂光xtl400)下进行观察。使用游标卡尺(Ahead 10-15475)测量全长、体长、体高、卵黄囊长径和短径等指标,用电子天平(上海力辰YP20001B)称量鱼体质量,用相机(Nikon D90)记录仔稚鱼发育过程中的变化情况。

1.2.6 繁殖效率评价

受精率=原肠中期活卵数/产卵总数×100%,

(1)

孵化率=孵出仔鱼苗数/受精卵总数×100%。

(2)

1.2.7 生长模型的确定 用线性回归方法推算低眼巨鲶早期生长的线性回归方程。

参照Blaxter等[5]的方法,计算卵黄囊体积(V,mm3),即

V=4/3π×R/2×(r/2)2。

(3)

式中:R为卵黄囊长径(mm);r为卵黄囊短径(mm)。

y=ax3+bx2+cx+d。

(4)

式中:x为生长时间(h或d);y为全长(mm)或卵黄囊体积(mm3);a、b、c、d为常数,且a≠0。

1.3 数据处理

胚胎和仔稚鱼发育图片采用Photoshop CS 6软件进行编辑。各项形态学指标数据使用GraphPad Prism 8进行分析。试验数据均以平均值±标准差(mean±S.D.)表示,显著性水平设为0.05。

2 结果与分析

2.1 低眼巨鲶胚胎发育

低眼巨鲶鱼卵透明,遇水有较强的黏性,为黏性卵,卵径为(1.60±0.23)mm。水温为(30±0.5)℃时,受精卵22 h开始孵化出膜,28~30 h全部孵化出膜。低眼巨鲶的发育期分为受精卵期、卵裂期、囊胚期、原肠期、神经胚期、器官形成期和孵出期7个阶段。各发育时期的形态特征见图1。

A—受精卵;B—胚盘隆起;C—2细胞期;D—4 细胞期;E—8细胞期;F—16细胞期;G—32细胞期;H—64细胞期;I—多细胞期;J—囊胚早期;K—囊胚中期;L—囊胚晚期;M—原肠早期;N—原肠中期;O—原肠晚期;P—神经胚;Q—胚孔封闭期;R—肌节期;S—眼基出现期;T—尾芽期;U—肌肉效应期;V—心跳期;W—出膜仔鱼。A—fertilized egg;B—blastodisc formation;C—2 cell stage;D—4 cell stage;E—8 cell stage;F—16 cell stage;G—32 cell stage;H—64 cell stage;I—multi cell stage;J—high blastula stage;K—middle blastula stage;L—low blastula stage;M—early gastrula stage;N—middle gastrula stage;O—late gastrula stage;P—neural;Q—closure of blastopore;R—myomere stage;S—optic vesicle stage;T—tail bud stage;U—muscular effect stage;V—heart beating stage;W—newly hatched larva.图1 低眼巨鲶胚胎发育过程Fig.1 Embryonic development of Pangasianodon hypophthalmus

2.1.1 受精卵期(0~20 min) 受精完成后形成受精卵(图1A),受精卵为黏性卵,卵母细胞受精后,原生质向动物极移动与卵黄分离,在动物极可以观察到隆起的胚盘结构(图1B)。

2.1.2 卵裂期(20 min~3 h) 受精卵发育20 min后开始分裂,受精40 min后胚盘在动物极分裂成两个大小相等的细胞(图1C);随后两细胞也进行分裂,受精50 min后形成4个大小相似的细胞,进入4细胞期(图1D);受精1 h后形成8个大小略有不同的细胞,进入8细胞期(图1E),受精1 h 15 min后进入16细胞期(图1F);16细胞期后,细胞不断分裂,分裂方式相对不规则,受精1 h 30 min后进入32细胞期(图1G);受精1 h 45 min后进入64细胞期(图1H);随后不断分裂,受精2 h 15 min后进入多细胞期(图1I),细胞数量越来越多,细胞间间隔从清晰可见到逐渐模糊,开始进入囊胚期。

2.1.3 囊胚期(3 h~4 h 45 min) 进入囊胚期后细胞不断分裂,细胞界限模糊,受精3 h后,在动物极分裂的细胞不断聚集,形成帽状囊胚,进入囊胚早期(图1J);随后受精卵在囊胚期不断分裂,动物极囊胚的细胞团不断发育,逐渐向扁平发展,受精3 h 30 min后进入囊胚中期(图1K);随后囊胚期突起部分向四周扩展,受精4 h后进入囊胚晚期(图1L)。

2.1.4 原肠胚期(4 h 45 min~7 h) 受精4 h 45 min后,胚盘继续向植物极方向下包,形成胚环的雏形,达到原肠胚早期(图1M);受精5 h 55 min后,胚层细胞下包约整个卵黄的1/2,胚环更加明显,进入原肠中期(图1N);受精6 h 30 min后,胚层下包覆盖卵黄囊约4/5,胚盾拉长,进入原肠末期(图1O)。

2.1.5 神经胚期(7 h~9 h 15 min) 受精7 h 后,植物极的大部分被胚层包围,进入神经胚期(图1P);随后外胚层不断分化,受精8 h后,外胚层形成神经板与卵黄栓,随着外包不断进行,卵黄被完全包裹,进入胚孔封闭期(图1Q)。

2.1.6 器官形成期(9 h 15 min~22 h 15 min) 受精卵在胚孔封闭期后继续发育进入器官形成期,受精9 h 55 min后,背部体节开始出现肌节(图1R);受精11 h 30 min后,在脑的两侧出现圆形泡状结构,形成眼原基(图1S);受精14 h 35 min后,尾芽发生明显分化,逐渐离开卵黄囊(图1T);受精17 h 45 min后,肌肉发生间歇性收缩,进入肌肉效应期(图1U);受精20 h 10 min后,胚胎心脏持续跳动,可见血液流动,胚体在卵膜内不停转动,器官发育完全(图1V)。

2.1.7 孵出期(22 h 15 min~28 h) 受精22 h 15 min后,卵膜开始溶解破裂,胚胎陆续脱离卵膜,出膜仔鱼无色素,卵黄囊透明位于鱼体下方,鱼鳍发育不完全,可以在水中间歇性游动(图1W)。具体胚胎发育时序见表1。

表1 低眼巨鲶胚胎发育时序

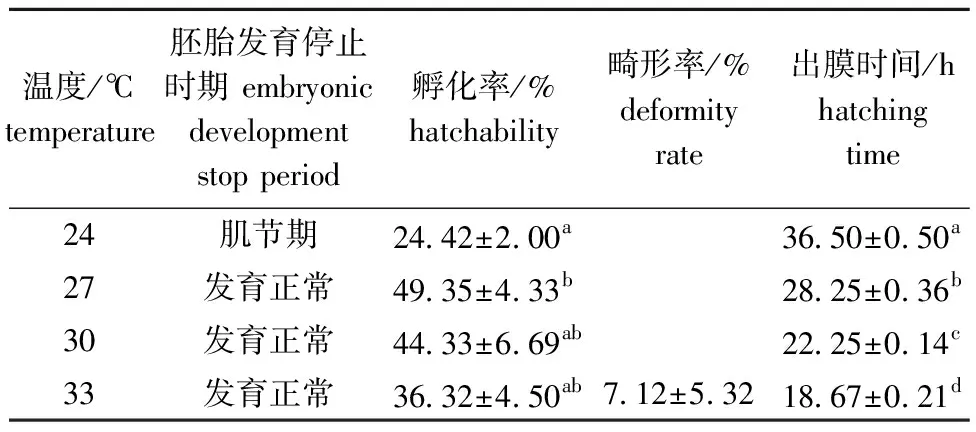

2.2 温度对低眼巨鲶胚胎发育的影响

从表2可见:随水温升高,孵化率呈先升高后降低的趋势,最适孵化温度为(27~30)℃,温度过高或过低均会严重降低孵化率;温度对低眼巨鲶的出膜时间也具有显著影响(P<0.05),随着水温升高,仔鱼出膜时间逐渐缩短,33 ℃时出膜时间最短(18 h 40 min),孵化率为36.32%,且该温度下会出现畸形(畸形率为7.12%);24 ℃时孵化时间最长(36 h 30 min),孵化率为 24.42%,且该温度下许多胚胎停滞在肌节形成期。

表2 温度对低眼巨鲶胚胎孵化率的影响

2.3 盐度对低眼巨鲶胚胎发育的影响

从表3可见:随盐度升高,低眼巨鲶孵化率呈下降趋势,水体盐度为0时孵化率最高(54.33%);盐度为10时孵化率仅为14.67%;盐度为10以上时低眼巨鲶全部死亡,无法进行正常的胚胎发育。

表3 盐度对低眼巨鲶胚胎孵化率的影响

2.4 低眼巨鲶仔稚鱼发育

初孵仔鱼在自然温度(水温27~32 ℃)下,经历前期仔鱼(0~2 d)、后期仔鱼(3~16 d)和稚鱼(17~29 d),随后进入幼鱼期(30 d)(图2、表4),刚孵化出仔鱼和1日龄仔鱼的形态指标均统计20尾,其他日龄仔鱼、稚鱼和幼鱼的形态指标均统计10尾。

表4 低眼巨鲶仔稚鱼发育过程形态学数据

A—1日龄仔鱼;B—2日龄仔鱼;C—3日龄仔鱼;D—4日龄仔鱼;E—5日龄仔鱼;F—6日龄仔鱼;G—7日龄仔鱼;H—8日龄仔鱼;I—9日龄仔鱼;J—11日龄仔鱼;K—12日龄仔鱼;L—13日龄仔鱼;M—15日龄仔鱼;N—17日龄稚鱼;O—20日龄稚鱼;P—23日龄稚鱼;Q—28日龄稚鱼;R—30日龄幼鱼。A—1 dph(day post hatching)larva;B—2 dph larva;C—3 dph larva;D—4 dph larva;E—5 dph larva;F—6 dph larva;G—7 dph larva;H—8 dph larva;I—9 dph larva;J—11 dph larva;K—12 dph larva;L—13 dph larva;M—15 dph larva;N—17 dph juvenile;O—20 dph juvenile;P—23 dph juvenile;Q—28 dph juvenile;R—30 dph juvenile.图2 低眼巨鲶仔稚鱼形态发育Fig.2 Morphological development of larvae and juvenile of Pangasianodon hypohthalmus

2.4.1 前期仔鱼 刚出膜仔鱼全长为(4.38± 0.23)mm,卵黄囊呈椭圆形,长径为(2.01±0.65)mm,短径为(1.18±0.31)mm,卵黄囊体积为(1.34±0.69)mm3。卵黄囊长径长约为仔鱼全长的1/4。听囊内2个耳石清晰可见,卵黄膜边缘上有色素累积,肠道细直,肛门封闭,晶状体为黑色球状(图1W)。

1日龄仔鱼,全长为(6.64±0.57)mm,长径为(1.04±0.21)mm,短径为(0.42±0.24)mm,卵黄囊体积为(0.25±0.18)mm3。鳃原基明显,口裂清晰,晶状体黑色素增多,卵黄囊继续缩小,肠道持续发育(图2A)。

2日龄仔鱼,全长为(7.05±0.46)mm,卵黄囊体积为(0.08±0.04)mm3,脑腔扩大,脑部开始发育,自脑部延伸出脊索神经。围心腔扩大,心脏跳动清晰可见。此时,仔鱼已会简单游动,有躲避能力,出现相互攻击的现象(图2B)。

2.4.2 后期仔鱼 3日龄仔鱼,全长为(7.84±0.47)mm,口裂为(0.64±0.11)mm,仔鱼卵黄囊已经被完全吸收,开始转化为外源性营养,仔鱼可以自行摄食,可见脂鳍与臀鳍原基,尾鳍开始分化,下鳍骨开始发育,出现两对须(图2C)。

4日龄仔鱼,全长为(9.50±1.32)mm,口裂为(0.85±0.14)mm,肠道内充满食物,仔鱼可以完全独立摄食,背鳍开始发育,体侧上下出现两道黑色淡纹,眼球呈黑色(图2D)。

5日龄仔鱼,全长为(10.36±1.1)mm,口裂为(0.85±0.10)mm,食物充满肠道,鳔变大为椭圆形,鱼体侧上下星状黑色色素增多,鳃部发育呈红色(图2E)。

6日龄仔鱼,全长为(10.30±0.74)mm,口裂为(0.87±0.15)mm,鳔拉长,脂鳍继续发育,尾鳍鳍条出现(图2F)。

7日龄仔鱼,全长为(11.69±1.69)mm,背鳍的棘条开始发育,消化系统出现明显分化,晶状体清晰可见,血液等循环系统逐步发育(图2G)。

8日龄仔鱼,全长为(12.10±1.33)mm,头部、鳃盖的色素细胞不断聚集,心脏及全身血液、血管清晰可见,背鳍继续发育,尾鳍、臀鳍鳍条发育明显,胸鳍、腹鳍开始出现(图2H)。

9日龄仔鱼,全长为(11.64±1.88)mm,头部鳃盖及第背鳍色素细胞不断增加,背鳍、脂鳍、臀鳍、尾鳍、腹鳍和胸鳍发育成形(图2I)。

10日龄仔鱼,全长为(11.40±1.21)mm。

11日龄仔鱼,全长为(13.40±1.42)mm,鱼体加宽,颅骨加厚不再透明,颊部、颏部色素细胞继续增多,肌肉组织清晰可见(图2J)。

15日龄仔鱼,全长为(14.84±2.57)mm,仔鱼各个鱼鳍发育完全,生长发育差异明显,消化循环系统发育完整,进入稚鱼期(图2M)。

2.4.3 稚鱼期 17日龄稚鱼,全长为(16.38±2.13)mm,体呈黑色,各鳍鳍条形成,背鳍、尾鳍和臀鳍边缘呈黑色,头部、腹部呈青色,与成鱼类似(图2N)。

20日龄稚鱼,全长为(21.18±0.95)mm,侧线上下出现明显的白色条纹,背鳍鳍棘继续发育,脂鳍不断延长(图2O)。

23日龄稚鱼,全长为(34.66±1.98)mm,稚鱼发育逐渐完善,侧线上下有两道明显的斑纹,鳍条呈黑色,与成鱼一致(图2P)。

28日龄稚鱼,全长为(49.43±9.68)mm,稚鱼发育完全,体色与成鱼一致,侧线上下两道条纹呈浅灰色,臀鳍和尾鳍上均有深黑色的斑纹。开始进入幼鱼期(图2Q)。

2.4.4 幼鱼期 30日龄幼鱼,全长为(53.65±11.27)mm,体质量为(1.4±0.3)g,进入幼鱼期,具成鱼形态(图2R)。

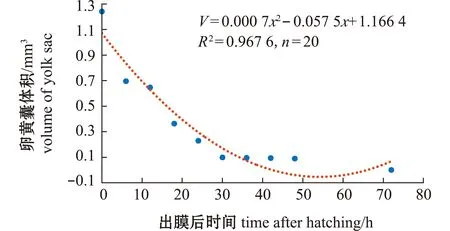

2.4.5 卵黄囊体积变化 根据式(3)计算低眼巨鲶卵黄囊的体积(mm3),再拟合得到卵黄囊体积(V)与出膜后时间(x)的回归方程:

V=0.000 7x2-0.057 5x+1.166 4 (R2=0.967 6)。

从图3可见,低眼巨鲶卵黄囊前期吸收较快,30 h时已经被吸收80%多,30 h以后吸收速度缓慢,72 h后卵黄囊才完全消失。

图3 低眼巨鲶仔鱼卵黄囊体积的变化Fig.3 Volume changes of yolk sac in Pangasianodon hypophthalmus larvae

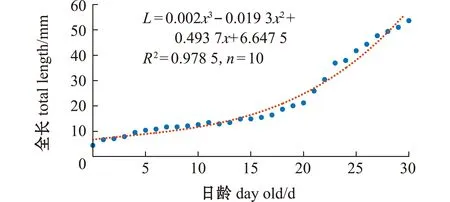

2.4.6 仔稚鱼生长模型 对低眼巨鲶仔稚鱼的全长(L)和日龄(x)进行回归分析,得到仔稚鱼生长模型方程:

L=0.002x3-0.019 3x2+0.493 7x+

6.647 5(R2=0.978 5)。

从图4可见,低眼巨鲶仔鱼前期生长较慢,培育20 d 后开始增速,30 d 时全长就可达到(53.65±11.27)mm。

图4 低眼巨鲶的全长生长曲线Fig.4 Total length of Pangasianodon hypophthalmus

3 讨论

3.1 低眼巨鲶胚胎发育特性

低眼巨鲶怀卵量大,胚胎发育快。一尾雌鱼怀卵量约为30万粒,其卵粒小,卵径仅为(1.60±0.23)mm,与同属的苏氏圆腹鱼芒(Pangasiussutchi)卵径为1.20~1.80 mm[7]、细尾巨鲶(Pangasiusnasutus)卵径为1.4~1.6 mm[8]和施氏油鲶(Steindachneridionparahybae)卵径为(1.90±0.4)mm[9]基本相似。与同目的黄颡鱼(Pelteobagrusfulvidraco)卵径为2.20 mm[10]和斑点叉尾鮰(Ictaluruspunctatus)卵径为4.2~4.5 mm[11]相比,低眼巨鲶卵粒偏小,这与其怀卵量较大的特点是相适应的。

低眼巨鲶最佳孵化水温为 27~30 ℃,温度越高,胚胎发育越快,反之越慢。30 ℃时出膜时间为 22 h 15 min,27 ℃时出膜时间为28 h 15 min,与同属的苏式圆腹鱼芒[12]出膜时间为24 h 18 min的结果相近。在相近温度下,四带小鲃(Puntiustetrazona)[13]出膜需要 24 h,军曹鱼(Rachycentroncanadum)[14]出膜需要 26 h,翘嘴鳜(Sinipercachuatsi)[15]则需要 38 h。这表明,低眼巨鲶作为热水性鱼类,具有卵径小、所需孵化水温高和胚胎发育时间短的特点。

盐度对鱼类的胚胎发育有较大的影响[16],适宜的盐度会提升胚胎的存活能力及孵化率。低眼巨鲶在盐度为0时孵化率最高,在盐度为2~10时孵化率逐步降低,盐度为10以上时胚胎发育畸形或无法正常发育,这与Farhana等[17]的研究结果相近。这表明,低眼巨鲶是一种适宜在淡水中生长发育的鱼类。

3.2 低眼巨鲶仔稚鱼发育特性

低眼巨鲶仔稚鱼发育具有明显的热水性鱼类特点。参照王武[18]提出的分期标准,本研究中根据低眼巨鲶卵黄囊、体色、鳍条及其他形态结构变化,将其胚后发育划分为3个时期(仔鱼期、稚鱼期和幼鱼期),其中,仔鱼期和稚鱼期的划分以各鳍条是否形成为依据,同时根据卵黄囊的吸收情况将仔鱼期划分为前期仔鱼和后期仔鱼;当低眼巨鲶稚鱼发育完全,体表颜色与成鱼一致,外观整体上与成鱼相似时,表明其进入幼鱼期。

本研究中显示,在水温为27~32 ℃时,前期仔鱼孵化后第2天开始摄食并有攻击行为,第3天时完成卵黄吸收,这表明,低眼巨鲶从内源能量依赖期向外源能量依赖期的转换只有1 d,这与Morioka等[19]的研究结果一致。仔鱼在卵黄囊存在期间,从内源营养开始逐渐转化为外源营养,为内源和外源营养混合期,此阶段卵黄囊吸收变化不大,这种现象在其他鱼类中也存在。相比而言,鲤形目的四川华鳊(Sinibramataeniatus)[20]卵黄囊完全消耗需要4~5 d,倒 刺 鲃(Spinibarbusdenticulatus)[21]卵黄囊消失则需7 d,而鲑形目的哲罗鱼(Huchotaimen)[22]需要27 d卵黄囊才能完全消耗。低眼巨鲶作为热水性鱼类,其快速吸收卵黄囊并迅速开始摄食的营养方式,与其生长环境相适应。这种营养方式能够使其生长迅速并能较快地适应生长环境。

本研究中观察发现,卵黄囊消失进入后期仔鱼,后期仔鱼已经能完全开口摄食,脂鳍和尾鳍首先发育,随后臀鳍发育,最后背鳍、胸鳍和腹鳍依次发育,最终运动器官逐步发育完全,体型逐渐接近幼鱼,器官基本发育完全,随后进入幼鱼期。幼鱼期与成鱼体型变化不大,体长、体质量在幼鱼期均快速增长。低眼巨鲶的仔稚鱼发育模式与黄颡鱼[23]、马口鱼(Opsariichthysbidens)[24]和胡子鲇(Clariasfuscus)[25]等相近。

3.3 低眼巨鲶生长特性

低眼巨鲶生长较快速,属于快速生长的鱼类。低眼巨鲶早期生长与黄颡鱼[26]和密斯特黄彩鲇(Mystussp.)[27]等鲇形目鱼类生长模式相近,均呈现出早期生长缓慢、后期生长速度加快的模式。本研究中,低眼巨鲶仔稚鱼前期生长较慢,培育 20 d后开始增速,30 d时全长几乎达到 6 cm。与许多鱼类物种相比,如黄颡鱼、密斯特黄彩鲇的仔鱼培育30 d时全长仅能达到 3 cm,低眼巨鲶属于生长较快的物种。

本研究中观察发现,低眼巨鲶仔稚鱼发育过程中,低眼巨鲶仔鱼孵化后2~3 d就有明显的互相残食行为,这与Morioka等[19]的研究结果一致。在此阶段,仔鱼眼睛完全发育且黑色素明显,卵黄迅速减少并被完全吸收,出现牙齿和胡须,游泳能力显著增强。仔鱼个体之间能互相攻击,且发生残食的现象,这与仔鱼形态和器官发育程度高度吻合。鲇形目鱼类天生有互相残食的习性[28],本研究中观察发现,在高密度、饵料不足及个体规格差异较大时,低眼巨鲶幼体之间残食更明显,这与对其他鱼类的研究结果相似[29]。因此,在苗种培育生产时,放养密度适当,饵料充足,及时分级饲养,可提高苗种培育成活率。

4 结论

1)低眼巨鲶卵为黏性卵,透明,卵径小。孵化期短,在水温为(30±0.5)℃ 时需22 h 15 min孵出。最佳孵化温度为 27~30 ℃,最适盐度为0。表明其为典型的热水性纯淡水鱼类。

2)低眼巨鲶刚出膜仔鱼小,全长仅有(4.38± 0.23)mm。初孵仔鱼出膜后第3天卵黄囊消失,出膜后第2天开始摄食,并互相残食。仔鱼前期生长较慢,20 d后开始增速,30 d时全长达到(53.65±11.27)mm,表明其属于快速生长的鱼类。