物的剧场与诗意现实:物导向本体论对美学和艺术的重构

冯雪峰|杭州师范大学弘一大师·丰子恺研究中心

在当代艺术中美学正在经历新一轮的复兴。这一波“美学热”兴起的原因部分的来源于艺术的“社会转向”,一个明显的征兆就是社会式参与艺术(socially engaged art or participatory art)在新世纪以来大有蔚然成风之势。在艺术的“社会转向”所借鉴的理论资源中,人们总是能够与诸如郎西埃和伯瑞奥德等人的美学思想不期而遇。不论是前者有关“感性分配”的洞见,还是后者对“关系性美学”的推崇,都可以看成是一种美学化的“社会本体论”建构。换言之,美学共同充当了“社会本体”的呈现形式。

然而将美学与社会联系起来只是当代美学复兴的线索之一,最近几年在艺术领域兴起的另一条美学发展线索几乎构成了美学“社会转向”的反题。我将这条线索称之“美学的本体论转向”,即将美学视为是有关存在的构成性原则。从本体论的视野思考或者说重构美学,这就意味着美学不仅需要超越“社会”和“历史”所设定的界域,同时还必须将自己从康德建造起的认识论哲学的“囚笼”中解放出来。这条美学发展线索导向了形而上学在当代思想中的回归,这点可以在以格拉汉姆·哈曼为代表的思辨实在论(Speculative Realism)和物导向本体论(Object-Oriented Ontology)得到印证。虽然哈曼对于物的界定过于宽泛,因此时而显得有些荒谬,同时他对物带有独断形而上学色彩的论断也引起了很大的争议,但是哈曼在建构其哲学体系大厦时,对诸如因果律、引诱和隐喻等范畴的重新界定,无疑可以帮助我们更好地理解和构想人类世的艺术形态及艺术的未来。有鉴于此,本文将以“美学作为第一哲学”的论述为起点,以哈曼提出的无接触的接触以及感同身受因果率为论述重点,并且以艺术家安德里亚斯·弗兰克的《范登堡号》系列摄影作品和前两年在中国许多城市突然出现的共享单车“坟场”为例子,尝试讨论如下两方面问题:艺术作品如何体现了美学所设定的有关存在的本体论原则;同时作为第一哲学的美学又如何预示了一种完全不同的艺术创造力。通过召唤非人类的参与,美学将艺术及其所包含的创造性延伸到了人类之外,使之有可能成为人类世中促成别样的艺术共同体的生成之场。

物导向本体论

物导向本体论的成立与思辨实在论之间存在着千丝万缕的联系。2007 年4 月27 日,4 位年轻哲学家在英国伦敦大学戈德史密斯学院名为“思辨实在论”工作坊的发言标志着思辨实在论的粉墨登场。虽然不乏争议,但是这场酝酿已久的哲学“革命”被在一部分学者视为自德勒兹和瓜塔里之后最有影响力的哲学潮流,以及对后康德哲学霸权,特别是其中隐含的“关联主义”(correlationism)最为激烈的一次挑战。作为四位发言者之一的格拉汉姆·哈曼在过去的十几年间,无疑是英语学界最为声名鹊起的哲学家和理论家之一,他的巨大影响以及引起的争议不仅体现在欧陆哲学研究界,同时亦在当代艺术研究领域显现无疑。哈曼将其哲学思想命名为“物导向本体论”,在严格意义上来说是属于思辨实在论中的一支脉络。不过,不管存在着多少种对思辨实在论不同版本的理解,这些版本都会同意存在着一个共同的“敌人”,那就是“关联主义”。梅亚苏将“关联”表述为这样一种观点:人类“能够接近的仅仅是思考和存在之间的相关性,而无法进入任何独立的一方”[1]12。哈曼将这种关系表述为“如果我们试图思考思维之外的对象,那么它本身也是一种思维。因此,没有什么东西存在于人类思维封闭的范围之外”[2]xiii。即使是康德笔下神秘而又无动于衷的“物自体”,“不变成‘为我们’的存在就无法被我们表现出来”[1]10-11。某物存在,是因为我们能够思考它:“任何存在于关联性结构之外的存在不仅仅是不可知的,而且根本就是不可想的。……没有任何东西可以拒绝思考而存在。”[3]4关联主义的哲学立场将形而上学和本体论置换成了认识论,即如毛里奇奥·法拉里斯所说的,从康德开始,哲学将存在纳入到了知识之中,关于“存在”的思考被“我们如何认识存在”的追问所取代。思辨实在论题中之义就在于回归“独断式形而上学的‘幼稚立场’”[1]10,回到康德开启的“批判”哲学之前,而将“思辨”视为是对“绝对”,即“在任何意义上都不是为我们(即人类及其思想)的存在”[3]5的探索。在当代哲学场景中,现象学、阐释学、分析哲学、形形色色的历史哲学,以及语言论转向后的诸种思潮都构成了这种“关联主义”的化身。而思辨实在论“毫无羞愧”地提出同时向形而上学和实在论的回归,以对抗各种形式的理念论、还原论,以及强调主观性和有限性的认识论。

哈曼在思辨实在论阵营中的脱颖而出得益于他的“物导向本体论”理论体系。作为思辨实在论的支流之一,物导向本体论除了反对“关联主义”这一“天敌”之外,还有另外两个基本诉求:在本体论意义上,将个体性的实体视为存在的基本单位,同时,将实体的自足性而非不同实体间的关系视为是存在的基本状态。[2]11物导向本体论论述中的实体几乎无所不包,不仅包含了人类,其他生物和非生物,也包含了观念、行动和事件。哈曼说:“‘物’这个词指的是所有的自治现实”:“物”既不能被向下还原为物的构成部分,也不能被向上还原为物的效果,或者关于物的知识和概念。[4]24-35简言之,物是绝对的存在,既无法等同于物本身的构成成分,同时也无法被任何外在的关系和效果所穷尽。

要进一步描述“物”的存在状态,哈曼从海德格尔那里借来了“隐退”这个概念。在海德格尔那里,“隐退”是与物件的“上手”(ready-to-hand)相关的,当一个物件从在手变为上手时,物件不再是一个认识论上的对象,而是隐退到了实践之中,成为了此在的构成部分。“锤子”是海德格尔经常使用的一个例子:当匠人使用锤子时,锤子并不是知识的对象,而是和匠人的劳作一体的。只有当锤子坏了,上手状态才会变成了在手状态,使用者才会将锤子视为是一个认识上的对象,它的重量、质感和其他特性才会显现出来。哈曼的物哲学是对海德格尔的“上手”和“工具分析”的发展和改写。他别出心裁地指出,虽然海德格尔本人可能没有意识到,但是他对器物的上手和隐退状态的分析,实际上触碰到了“物”本体论的核心问题。哈曼督促他的读者要将注意力集中在破损的锤子上面。海德格尔的“工具分析论并不仅仅是关于平顺工作的锤子融入到了实践本身之中;这个分析还是关于工具损坏的可能性,而这两种情况之所以可能只能因为工具要比我们当下对它们的使用还要更多”。“物的失败可以在任何时候让我大吃一惊,这就意味着在这些物之中,总是存在着隐藏的剩余从来都不为我的意识所掌握。”海德格尔的反现象学和反认识论立场使得他希望在具体的实践中通过器物的上手状态来把握物的存在,而哈曼认为这同样是徒劳的。因为“在与世界上的事物遭遇时,实践和理论是一样愚钝的。如果我的意识没法穷尽一把锯子或者椅子的存在的话,那么我对它们的使用同样是不可能达到这个目的的”①。

由此可见,“‘物’指的是任何无法被向上还原和向下还原的东西,换句话说,物比其组成部分或其在世界上的效应综合都多出一些东西”[4]34。而正因为物所蕴含的这种无法穷尽的剩余造成了物的惊奇效果:物的自治性总是超越了知识可以达到的极限,从而产生出认识论无法解释的扰乱或惊奇效果。正是这种对物自身绝对自治性和不可知性的强调构成了物导向本体论的基本前提。虽然康德在其哲学体系中同样为“物自体”保留了一席之地,但是,哈曼通过宣称“不存在关于任何东西的直接知识”非常坚决地与康德以降的认识论哲学传统划清了界限。哈曼坚称,物既不能被人类知识所洞察和把握,同时任何一个物也根本无法触碰到它自身之外的其他物,这样在物导向本体论设定中的物就成为了一种非常神秘的存在。那么随之而来的难题就是,这些物之间是如何相互联系,从而形成一个我们经验到的现实世界的?为了回应这个挑战,哈曼借鉴并改造了胡塞尔的现象学理论,提出了“四象限之物”这一概念,并在此基础上将美学提升到了第一哲学的地位,充当了世界万物接触和关联的动力之源。本文将简单地讨论哈曼有关“四象限之物”的构想,在此基础上将关注点转向物导向本体论的动力学问题,也就是哈曼“美学作为第一哲学”的论断。

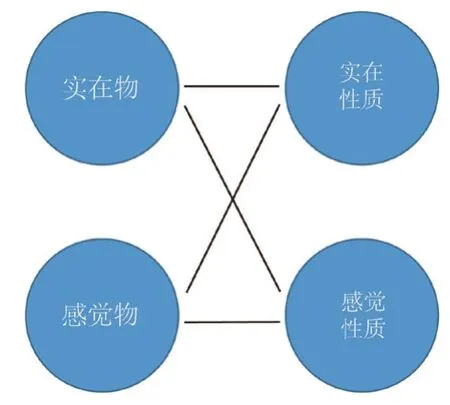

从其早期论文开始,哈曼就注重以现象学为入手点,对不同的物和物的不同性质进行了区分,并且不断地调适和修改这一有关物的本体维度的理论。在其较为晚近的著作《新万物理论:物导向本体论》中,哈曼给出了一个相对简洁的四象限图示,或者用他的话来说是“本体图”(ontography)(图1[4]138)。

图1 哈曼的“本体图”

对于物导向本体论来说,实在物和物的实在性质都是深不可测且不可被任何其他的物或者知识所洞悉的,但是人类或者其他非人类的存在依然不断地与各种物发生关联。究其原因就是因为所有的实在物及其性质通过作为其阴影或者镜像的感觉物和物的感觉性质,在世界舞台上发生种种互动和联系。哈曼直截了当地表示:“世界上一切运动和静止状态都来自同一根源——这就是物与其性质之间的相互作用。”[4]138根据四象限之物的本体图,哈曼从中抽取出了由两种物与两种性质交错构成的四对关系,即实在物与感觉性质的关系(例如海德格尔坏掉的锤子,即锤子可以“坏掉”这一事实凸显出了实在物与其所有感觉性质之间的距离)、感觉物与感觉性质之间的关系(胡塞尔指出,虽然同一个物的感觉性质随时间可能不断变化,但是我们不会认为我们面对的是不同的感觉物)、感觉物与实在性质的关系(所有的理论研究都可以视为是对这一关系的分析),以及实在物与实在性质的关系(因为实在物是永远不可能被穷尽和完全把握的,所以这对关系也是最为困难,几乎是不可知的)②。这些不同的关系构成了物与物相互接触和联系的不同形式:遭遇(感觉物和感觉性质)、引诱(实在物与感觉性质)、理论(感觉物与实在性质)和因果(实在物与实在性质)。为了反抗哲学中的关联主义,哈曼以物的不可穷尽性为基础建筑起了他的形而上学大厦,将物永远地封闭在了深不可测的“黑洞”之中。有学者就直言不讳地将物导向本体论中的“物”视为是对康德“本体”这一思想“新瓶装旧酒”的把戏,只不过康德的“本体”处于认识论的视域之外,因此不是知识的讨论对象[5]。而哈曼则认为正是因为“物”的这种本体地位,才使得我们必须讨论种种不同的世界的关联方式,而知识只是这种哲学讨论手段中的一种罢了。

物导向本体论在哲学上的孰是孰非并不是本文讨论的内容,搁置这一哲学论述中的争议部分,笔者认为哈曼在建构起形而上学体系时,为了充分解释物与物之间的运动和联系方式时,提出了一些颇具启发性的观点,这些观点对我们理解当代人类生活和艺术中与物相关的种种现象提供了一个不同以往的视角,因此具有继续讨论和深发的意义。这些具有启发性的观点包括了哈曼对美学的重新解释,以及对诸如“间接因果律”(在本文的后面我又将“间接因果律”译为“感同身受的因果律”)和引诱等概念。

作为第一哲学的美学

物导向本体论拒绝对物进行向上和向下的还原,也就是说拒绝通过诸如关系、实践、概念和分析等原则对物进行“简化”。其中最为关键的一个难题就是:如果说所有的物都是处于“隐退”(withdrawn)的状态,因而处于一种无可穿透的自足状态,那么如何来解决物与物之间的接触问题,换言之,物导向本体论必须要解释的是世界是如何变化这个问题。哈曼对其哲学体系的建构,在很大程度上都是在回应这个有关运动和变化的问题,也就是他要寻找物导向本体论中的动力因。在哈曼的论述中,他将物与物之间的“互动”机制时而称之为“无接触的接触”(a touching without touching)[4]67,时而称之为“无充分接触的交流”(communication without full contact)[6]26。这两个表述实际上都是对物导向本体论中动力机制的一种构想,也就是物与物之间永远无法彼此接触,但是它们确实又能够互相影响从而引起运动和变化。可是到底什么是无接触的接触,同时物与物又是如何通过无接触的接触进行交流?为了避免物导向本体论沦为一套“时髦的”语言游戏,哈曼必须解决的是这个哲学体系内部的动力问题,也就是物与物如何接触的问题,从而在自足自为的物与充满了运动和变化的现实之间建立起联系。正是在对这个问题的思考上,哈曼引入了艺术和美学。一方面所有的物都是无法被完全接近和穷尽的,而另一方面“艺术能够触及那些事物运作的内在性”③,而美学则构成了理解发生在艺术中无接触的接触这一机制的知识途径。正是在这个背景下,哈曼在其文章《作为第一哲学的美学:列维纳斯和非人类》提出了“美学作为第一哲学”的论述。在他看来,第一哲学必须是关于实体及其运动因果律的普遍理论,而在一个由“居于无限深渊中的物”构成的宇宙中,能够帮助我们部分地窥探到宇宙运动法则的知识则非美学莫属。

哈曼有关美学的灵感的思考至少部分的来源于列维纳斯的影响。在《作为第一哲学的美学》一文中,年轻的哲学后辈继承和改写了列维纳斯“作为第一哲学的伦理学”的命题,以至于他对前辈的批评变得无足轻重,几乎可以视为是写作所必需的某种修辞策略。作为列维纳斯“隐秘的崇拜者”,哈曼从这位形而上学哲学家那里获得了,至少也是巩固了他自身形而上学的基础。如果使用哈曼本人的措辞,我们也许可以将列维纳斯视为是论述“黑暗深渊”的哲学家:对现象学命题的颠倒,对无限性的强调,对关系的拒斥,对绝对他者及其不可知性的坚持。这些论述都被曲折地保存在了物导向本体论中,并构成了哈曼对重新构想美学的动力。因此在具体讨论“作为第一哲学的美学”之前,我们必须快速地了解一下列维纳斯的相关论述。

在列维纳斯的哲学论述中至少有一条线索是与现象学相关的。胡塞尔的现象学严格地在意向性范畴中来讨论世界,因此意识和现实在他那里就变成了一回事。而在意识的背后存在着一个先验自我。先验自我构成了这个“我”所意识到的所有世界及相关经验的源头,这样胡塞尔需要解决的难题就是如何证明其他先验自我的存在,即他人作为我意识之外的存在而存在的可能事实。胡塞尔及其之后的现象学对此进行了不同的尝试,这已不是本文所要讨论的了。至少对于列维纳斯而言,“胡塞尔试图证明在我自己之外的先验本我的存在,但事实上没有为作为他者的他者留下位置”[7]30。不论是胡塞尔倡导的主体间性,还是他所设想的诸如移情和共情等手段,在列维纳斯看来都没有摆脱一种主体性哲学的立场,即通过绝对主体的迂回来确定其他的存在。对哈曼物导向本体论而言,列维纳斯对这一主体性哲学立场的颠倒是具有启发性的:他者是不可知的绝对的存在,他者与“自我”是没有关系的,是不可以被认识和经验的。理解他者是必然失败的,因为与他者的相遇完全是神秘事件。如何处理与他者遭遇的神秘事件构成了列维纳斯伦理学或者说对“伦理域”(the ethical)论述的起点。

作为读者,我们必须承认,哈曼对物的界定实在是太像列维纳斯笔下的他者了。唯一不同的是,对于列维纳斯而言,他的伦理学讨论是严格地限定在人类事务内的,而哈曼需要找到的是一套关于所有生命和无生命存在因果关系和动力学的论述。他将这种动力学称之为美学。

相比于许多零星论述,《作为第一哲学的美学》的重要之处在于比较集中地呈现出了在物导向的视野下,如何重新理解美学作为一种本体论意义上的动力学。这篇文章主要是基于列维纳斯的伦理学,特别是基于对后者出版于1971 年的《异于存在》(Otherwise than Being)一书中几个概念的挪用和改造之上的。很多研究者已经指出,《异于存在》是“一部怪异而艰深的文本”,部分是因为列维纳斯“采用了一套新的词汇”“而且没有任何真正的解释”[7]76-78。鉴于本文并非对列维纳斯哲学专门分析,我的讨论将集中于哈曼对列维纳斯概念的理解和发挥。

在列维纳斯的术语库中,哈曼首先选择了“真诚”(sincerity)这个概念。真诚的第一层含义指的是“所有的事物都是它自己,它们不会通过关系而传递到其他地方;在现实中的任何一部分都是独自在那里,坦率地如其所是”[6]24。在这个意义上,真诚就是物之所是,每一个物的存在都不多于也同时不少于它自己。真诚代表了事物的完结性,保证了事物在本体论意义上的自足性和独立性。但是如果事物总是如其所是,且不过经由任何关系而传递给它物,那么不同事物之间又如何交流呢?交流(communication)构成了物导向本体论动力学所必须解决的首要问题。在 “后形而上学”时代,交流一般被视为是与文化、符号和语言等领域相关的功能性问题,或者说一个认识论问题,主要被视为是处理主体和他人的关系。但在哈曼的哲学论述中,他总是会批判性地提到中世纪伊斯兰教哲学和17 世纪法国的偶因论者们(如马勒布朗士)的一个论断:没有两个物能够碰到彼此,除非借助上帝的力量[4]151-152。虽然通过上帝来解决问题的思路并无法证明比其他方式更为有效,但这个论断的前半部分却值得深思。当事物总是远远地超出任何与它的可能的接触时,当事物总是无限地向内“隐退”时,当事物是绝对的存在而有没有朝向外部的“门窗”时,那么事物是如何相互接触和交流的呢?胡塞尔的意向性学说和海德格尔的存在论都试图解决这个问题,但同时又都不能让哈曼感到满意。哈曼自己的解决方案取自列维纳斯“邻近性”(proximity)概念。他说道:“列维纳斯发现邻近性是交流发生的场所。……邻近性促成了没有门窗的交流:交流但无需全面接触。”[6]26哈曼并没有专门地界定“邻近性”这个概念,但通过对其论述的分析,邻近性在此无疑指的不是空间位置相近,而是包含了不同物在感觉性质上的邻近性:风能吹动树叶,石块入水激起波纹,苔藓附着于岩壁。这些接触虽然不是此物与他物在实在性质上的接触,但是却是经由感觉性质的邻近性而产生的间接接触。哈曼经常提及的一个例子自于中世纪伊斯兰哲学的例子,即棉花遇火时,棉花会燃烧。但是火并没有直接地接触棉花的实在性质,它只是将棉花众多特性中的一小部分“转译”为了“可燃性”,它们两者之间的接触是以各自感性特性为中介的互动[2]212。正是这种间接接触促成了哈曼所言的无需全面接触的交流。

而邻近性的关键特征之一就是“非对称性”。这一不对称性来源于列维纳斯的伦理学构想:因为他人是绝对不可知的存在,那么尽管“我”对他人负有责任,但是“我”永远无法确定和预期他人对“我”也负有同样的责任。通过对伦理学意义上的非对称性的改造,哈曼的非对称性指的是两个对象在性质上达到了一种相邻关系时,两者之间的交流是非对称的:一物接近我,但是我不一定靠近它。当棉花与火相遇时,棉花被点燃,进而被完全改变,但火的性质并未发生任何变化,棉花和火的相遇并不对称。

一物接近我,但是我不一定靠近它的关系就构成了“真诚性”的第二个层面的意义:“真实对象和感觉对象之间的接触”[8]189。一方面,实在物总是如其所是,不多不少,它们之间永远是老死不相往来;但另一方面,不同物之间虽然不会直接接触,但是总是通过一物的感觉特性形成不对称的吸引关系,进而造成无接触的接触。在哈曼的设想中,一种无接触的接触之所以可能,那是因为两个实体的接触不是发生在“之间”,而是发生在第三者的内部。“只有在第三者的内部,两个实体才能相遇从而相互影响,在那个空间中这两个实体并排存在,直到一些变化出现使得它们可以相互接触。”[8]174这个第三者不是第三个实体,而是两个实体中的某一方的感觉物。换言之,两个实在物之间如果发生“无接触的接触”,这是因为其中一个实在物的感觉特性形成了一个空间或者界面,将另一实在物“吸纳”(absorption)进去。“在宇宙中,唯一允许互动发生的场所就是在感觉现象的领域。……在感觉层面上的变化将促成它们(物)发生接触(196-197)。”[8]178-181

哈曼将这种在感觉层面上发生的变化称之为诱惑(allure),而诱惑又与暗指(allusion)相关联,意味着一种非直接的,总是处于间接关系中的接触。当不同的物作为绝对的存在不断向内隐退之时,它们通过自身非本质的感性特征创造出与其他物的邻近性,于是一方成为了“引诱者”,而另一方则是“入迷者”(the fascinated)。引诱或暗指促成了无接触的接触,而这个事件及其发生动力学就构成了美学的研究对象。我们可以再次以棉花与火焰为例子来解释这种引诱关系。当棉花与火焰相遇时,棉花与火焰作为两个实在物并没有相遇,但是棉花被火焰的一部分感觉特性所吸引,并进入到了作为感觉物的火焰的内部。火焰点燃了棉花,改变了作为实在物的棉花(棉花变成了灰烬),从而引起了现实的变化。但是因为之前提及的不对称性,在棉花与火焰的接触过程中,火焰并没有发生任何的改变,不论是作为实在物还是由感觉特征形成的感觉物,棉花都没有接触到作为实在物的火焰。将这种无接触的接触引到人类世界之中,哈曼经由西班牙哲学家何塞·奥尔特加·加塞特提出了一种也许仅适用于人类的引诱现象:隐喻④。例如在“柏树就像火焰”的隐喻中,说出这个隐喻的人并没有能够真正地接触到作为实在物的柏树以及它的实在性质(那似乎是科学家的任务),他实际上是被柏树的某种感觉性质所引诱而使用了隐喻作为一个回应。这种状态也许就是人类所专有的审美状态,而这种审美状态“是一种内向性的投入。无论我遇到的是怎样的感觉事物,我自身都是一切经验中的唯一实在物。”[4]70在审美和艺术而非科学中,感觉物及其形象通过对观看者的引诱而改变了作为实在者的观看者,使得这种感觉形象成为了后者的一部分。

总之,只有在由表层感觉特性构成的领域中变化才能够真正的发生。美学之所以应该成为第一哲学,“这是因为形而上学的关键已经成为了如下的问题:实物之间如何通过邻近性而互动”[6]30,从而促发现实的运动和变化。从物导向本体论的角度来看,现实的运动变化根本无关于任何深层次的本质或者整体性,而是经由真诚、邻近性、不对称性和引诱等原则在感觉领域中发生的物的戏剧。在哈曼看来,艺术就是上演这些物的戏剧最好的场所,而美学则是破解这出戏剧最好的手段。

物的剧场与艺术的重构

物导向本体论一经提出就在当代艺术领域引起了很多关注与认同,哈曼的理论为当下艺术界中涌现出的“物转向”提供了哲学本体论上的支撑。艺术评论家和策展人迪伦·凯尔在一篇名为《什么是物导向本体论?:有关一场横扫艺术界的哲学运动的简明指南》中总结道:“归根结底,艺术家的工作就是将时间投入在为物寻找意义的事业中,因此有关物体自身想要去表达等类似观念总是能够自然地引起艺术家的共鸣。”[9]

正如本文在前面几个部分极力试图阐明的那样,物导向本体论通过对美学的重构,突破了以人类感性为核心的审美领域,赋予了所有的物通过感觉特性进行接触和互动的能力。艺术则成为了呈现世界运动和变化的舞台,而美学则成为了研究这些运动变化的第一哲学。凯尔在哈曼的哲学体系中看到了艺术与物之间的紧密联系,“思考超过人类思维的现实不仅不是无意义的,甚至是必须的。……物导向本体论的艺术作品倾向于揭示出在人类感官领域之外,物是如何存在、行动和‘生存’的”[9]。发生在物与物之间的无接触的接触或者说间接接触构成了世界戏剧的中心情节,而用来描绘这出戏剧的最好名称就是美学。哈曼将这种由无接触的接触形成的因果关系称为“vicarious causation”,就是一种代理性的、间接的因果关系,或者根据“vicarious”一词的本来意义,这也是一种感同身受的因果律。感同身受的表述不仅更加符合美学一词所指涉的感性经验领域的特性,同时也更好地揭示出了无接触的接触得以实现的工作机制。与科学追求理性分析不同,艺术作品正是通过感同身受的方式,通过替代性的手段将不同的物连接起来。这种感同身受的替代性手段在本质上具有高度的戏剧性,这也是为什么在哈曼看来,物导向本体论视野下的艺术首先是“一种以戏剧性为首要属性的艺术概念”[4]79。在艺术的世界中,物与物并不是通过物理的方式相互关联,而是通过感和受的联动机制产生作用,从而制造出了一种类似于戏剧表演的效果。

在本文的最后部分,我将简单地讨论两个例子,来展示感同身受的因果律如何创造出充满活力的物的剧场。在这个剧场中上演的戏剧不仅能够在观者身上唤起强烈的感性体验,同时这些戏剧还溢出了人类能力所及的范围,从而颠覆了以往对艺术创造力带有绝对人类中心主义的理解。借助这些例子,人类也许可以重新构想一种以物为中心的艺术共同体理念。

我的第一个例子是奥地利艺术家安德里亚斯·弗兰克(Andreas Franke)创作的《范登堡号》(Vandenberg)系列摄影作品。人类学家约西亚·O.雷诺对这一作品进行了精彩的分析[10]24-40,我将通过简要地概述雷诺的观点,来探讨作为动力学的美学如何调动了不同的物体参与到了这一艺术作品的创作中去。

弗兰克作品标题中的“范登堡号”指的是美国海军导弹追踪舰“范登堡号”。这艘服役了22 年,重达11000 吨的战舰在1984 年退役,并于2009 年永久性地被销毁和下沉到了佛罗里达群岛海洋生物保护区的海底。这些群岛中最为著名的自然是作家海明威居住过的西礁岛(Key West)。从2010 年开始艺术家弗兰克就数次来到西礁岛,在水底拍摄了大量“范登堡号”的照片,随后他将这些海底照片与他在自己工作室中完成的室内人物生活照叠加起来,就形成了这组名为《范登堡号》的作品。这些工作室内的作品内容大多表现了上世纪40-50年代西方社会的日常生活场景:晾衣服的家庭主妇、正在进行舞蹈训练的姑娘、玩耍的孩童、练习拳击的年轻人以及等待电影入场的情侣⑤。当这些场景被叠加在了“范登堡号”的影像之上时,日常生活与海底世界就融为了一体,现实主义与超现实主义变得难解难分。弗兰克这样解释他的《水下艺术计划》系列作品:“往昔的日常情境在一个虚构世界中上演,被转变成了一个梦的世界,观者既可能在其中迷失了方向,也可能能够与这些场景发生认同”⑥。

不过更加奇特的是这些作品的展出方式。弗兰克将完成的作品经过特殊的密封处理,悬挂在安静地躺在海底的“范登堡号”船体上面。“这个艺术计划特别迷人之处在于艺术家选择展示这些作品的场所。最终的艺术成品放置在了这个计划的原处之地,也就是所有这些作品共同使用的背景。这是一个海底的艺术展览,这些作品将在此待上几个月。”确切地说,这个展览前后一共持续了4 个月,吸引了超过1 万名潜水爱好者的到访。在这些照片重出水面之日,艺术家发现提前做的防水措施并没能阻止海底环境对它们的改变:照片的色彩、质感、二维的相片表面,甚至是相片本身的气味都发生了不可逆转的变化。摄影家自述到:“大海创造出了新的影像。”[11]

人类学家约西亚·O.雷诺将从海底浮出海面的《范登堡号》称之为“艺术剩余物”,以此来区别于惯常意义上的艺术品。法国哲学家克里斯蒂娃将精神分析哲学与社会人类学中有关神圣和污秽的分析结合了起来,将剩余物视为是被排斥的物,包括废弃物、垃圾和各种体液。剩余物的法文和英文词都是“abject”。词根“ab-”表示“远离”和“分离”,因此“ab-ject”就意味着“一个中间的位置,既不是主体(subject),也不是客体(object)”[10]32,[12]91。当某物被视为是艺术品时,这就往往意味着这个物件首先是一个形式清晰和范畴明确的客体,同时这也暗示了与这一客体相对的是存在着具有创造力的主体,正是后者将前者塑造成了富有意味的艺术客体。但是剩余物,用罗萨琳·克劳斯的话说,是集“无法跨越的边界和无法区分的质料为一体的问题,这就是说它既是一种取消了主体的主体位置……,同时又是客体限定性消失了的客体关系”[12]92。剩余物既不是客体也不是主体,它永远地处于无法被明确其同一性/身份,同时又无法跨域这一中间地带的摇摆状态。从剩余物的角度来看,在《范登堡号》这组照片被沉入海底之时起,它们就脱离了作为创作主体的艺术家的可控范围。即使艺术家最初的行为带有明显的意图性,但是至关重要的一点是主体的意图并无法消除照片在海底所可能面临的种种不确定性。当海水和各种海洋生物以它们的方式共同作用于这些人类制品时,它们并没有否定艺术家铭刻于这些照片上的痕迹,只是在这些主体的签名之外加上了人类难以辨识的“反签名”(countersignature)。各种非人类的力量和形式也彻底改变了这些艺术品的身份属性,使它们从人类文化所定义的艺术品范畴转变为了其自身的反面——艺术剩余物。雷诺指出,弗兰克的《范登堡号》是对“转变”(transformation)本身的展示。“原先被惯常认为是衰败的现象在此被呈现为是艺术作品本身的改变,以及(艺术作品)变成其他的东西”[10]31的过程。

如果回到物导向本体论的美学视角,我们不难发现海水与照片的结合实际上遵循了感同身受因果律的工作机制。不论是海水还是浮游生物都没能够穷尽《范登堡号》这组照片的所有性质,但是前者凭借自身的感官场域与这组照片结成了两个独立物体间的邻近性。海洋环境成为了“引诱者”,而照片则真诚地成为了“入迷者”,两者形成了无接触的接触。在这个过程中,海水和浮游生物的感觉特性在照片这一物体身上留下了自己的印迹,或者说它们通过“艺术劳动”改变了照片的性质。而当这些作品再次被打捞出海面之后,它们和艺术欣赏者之间也产生出了新的邻近性。在侵蚀和变形的双重作用下原先隐没的特性从这些物件“黑暗”的本体论深渊中凸显出来,通过质感和气息——两个在视觉艺术中并不是首要的感官特性,将艺术欣赏者引诱到它们的周围,经由感同身受而形成新的现实。《范登堡号》从艺术作品转变为艺术剩余品的过程,正好见证了美学为物体带来的本体论上的变化,按照哈曼的说法,这一变化构成世界和现实变化的基本形态。

如果说《范登堡号》这一系列作品的完成得益于人类主体的意图与环境偶然性的相遇,那么这一作品依然沿袭了以人类为中心的创作意图,只是更多地强调了借用其他物体的力量来实现这一意图。而在物导向本体论的启发下,艺术可以更为激进地开放其边界,深入到那些并不具备人类意识和意图的物的世界之中,或者说让艺术真正地成为充满了戏剧性的物的剧场。我要简单讨论的第二个例子就很难与传统的艺术概念以及个体创造力联系起来,但是却更为生动地体现出了物与物之间通过感同身受因果律而产生的奇幻效果。这个例子是关于共享单车“坟场”的例子,也就是大量堆放废弃共享单车的停车场。2016 年左右开始,共享单车租赁业务蓬勃发展的同时也造成了大量的社会问题,其中就包含了大量废弃单车造成的资源浪费。共享单车“坟场”的表述在媒体中不胫而走,除了引起人们对于资本扩张和管理缺失的反思之外,大量废弃堆积的共享单车在视觉呈现中还非常吊诡地制造出了一幅幅绚烂多彩的视觉奇观。例如摄影师吴国勇的影像作品《无处安放》就是对2017-2018 年期间在中国许多城市中出现的共享单车“坟场”的记录。“在他的镜头下,五颜六色的共享单车堆积成海,穿梭其中,‘滴滴滴’的车锁警报声、链条转动的响声连成一片,俯瞰之下,它们点缀在城市公共绿化之中,有种看似和谐的‘美’,细看却刺眼而扎心。”[13]

与对单车“坟场”现象的政治经济学分析和社会批评不同,本文只想简单地指出一个事实,那就是这些怪异的视觉奇观在被摄影师捕捉之前就已经存在,这些景观是各种物和行动构成的戏剧性存在,而人类的意识借由这些物所创造的感觉空间而被它们所吸引和捕获。在理性的层面,我们对共享单车“坟场”呈现出的资源浪费扼腕痛惜。但是在感觉层面,很多人又不自觉地惊叹于这些奇观在感官上带来的冲击和震撼,严格意义上来说这些感官体验与艺术带来的体验并无二致。共享单车“坟场”的形成展现出了一种“怪诞的现实”。针对这种怪诞的现实,哈曼又把他的实在论哲学称为“怪诞实在论”:“呆板的实在论(dull realism)总是讨论没有意识的原子和撞球般的存在,这种实在论败坏了所有哲学研究的乐趣。与之相对,我将主张一种怪诞实在论。这一模式强调整个世界是由如鬼魅般存在但却真实的物组成的,这些物从它们各自深不可测的存在深渊中向其他物释放信号,但是却永远也不可能与其他物完全地接触。”[8]171而美学的目的就在于接受和破解这些来自于深渊的信号。

与哈曼相似,新唯物论代表哲学家简·本奈特在《活力物质》一书中开宗明义地指出她无惧于把“生命”和“物质”两个词语结合在一起来讨论“有生命的物质性”(或者活力物质性,vital materiality)。“‘活力’一词不仅意味着事物——食物、商品、风暴、钢铁,具有阻碍人类意志和设计的种种能力,同时也意味着这些物自身可以像准行动者或者力量那样展开行动,同时具有它们自己行动的轨迹、喜好和倾向。”[14]本奈特的新唯物论为理解物的能动性提供了启发,但是诸如“生命”和“活力”等概念也可能因其表面上的泛心论(panpsychism)倾向而受到误解乃至批评。为了避免被扣上泛心论的莫须有之罪,物导向的美学绝口不提赋予物以任何有机体的意识,毋宁说,意识这个术语本身就与物导向本体论格格不入,是否具有意识并不是物行动的前提,也不是艺术创造的前提,物与物是通过感同身受的因果律获得运动和变化的动力⑦。回到共享单车“坟场”,这一现实就如同物导向本体论中的那个“物”一样,它既不等同于这个现象所有构成成分的总和(资本、自行车、用户、管理者等等),同时也无法通过有关经济、政治或者社会的解释予以穷尽。所谓的单车“坟场”实质上首先是不同物体(人、资本、物等等)运动轨迹的交叠和纠缠,最终形成了一出基于感觉特性进行互动和联结的戏剧——这显然符合物导向本体论对艺术的重新想象。

在物导向本体论的视域中,美学“不仅仅是有关艺术的理论,而是有关普遍性因果关系的理论”。借助于这一美学视角不仅可以帮助我们更好地去理解当下艺术领域中的“物转向”(例如弗兰克的《范登堡号》所展示的那样),更重要的是通过美学动力学和感同身受因果律帮助我们进一步打开艺术的边界,从而解放物和艺术之间的多重连接方式(如同共享单车“坟场”的例子)。

我认为物导向本体论至少在两方面可以为我们重新思考艺术带来启发:首先,人类可以尝试着从物的协同视角去重新发现、思考和定义艺术,从而重构艺术这一现象及其根基;其次,挑战了已有的艺术共同体的观念,即人类不能仅仅满足于将各种物作为艺术原材料包括到艺术中来,而必须将物也视为是艺术共同体中平等且不可或缺的参与者。艺术人类学家任海将这种艺术共同体称为 “宇宙公众”,“这个公众不仅是一群人(居民、艺术家和科学家),而且还包括非人类的物(树林、黑石、山川和河流)的参与”,而“艺术则是一种聚合各种物的宇宙技术”[15]。

结论:艺术与诗意现实

“我拒绝科学认识论这个模式不是出于‘后现代主义式’的理由,即认为所有事物都是我们头脑中建构起来的诗意虚构,而是因为所有事物都是意识之外的诗意现实。”[16]哈曼将美学作为了这个意识之外怪诞世界的第一动力。不过美学不同于自然规律或者超验性存在那样的直接动因,它是一种间接的因果律,一种感同身受的因果律。正是通过感同身受引起的共鸣,存在深渊中释放出的信号才能够被他物所接收,运动和变化才能够发生,世界才能够形成。将美学视为是由物的感觉特性产生的共鸣效果,这不仅突破了美学主体主义的路径,同时也不同于20 世纪通过语言和文化等概念来取代美学的尝试。美学之所以可以成为第一哲学是因为共鸣是这个世界的特性,既不是人类主体独享的内在原则,也不是文化或者话语的效果。它铭刻在所有存在者——人类和非人类,有机物和无机物——的本体之中。

如鬼魅般的物体总是在喃喃低语,这低语声在深渊不断回荡,等待着属于它的入迷者的回应。这乍看起来怪诞的现实图景同时又可能是充满诗意的,因为无数的戏剧——我们也可以称之为关于世界的戏剧,就在其中上演。在物导向本体论看来,这种诗意与意识无关,它本就是这个世界的构成维度。美学构成了这个诗意现实的动力机制,艺术则是这个诗意现实最好的呈现方式。

注释:

①以上三段话均出自HARMAN G.Bells and Whistles More Speculative Realism[M].Zero Books,2013:14,italics original,此处译文为笔者翻译。中文版相应译文见哈曼.铃与哨:更思辨的实在论[M].黄芙蓉,译.重庆:西南师范大学出版社,2018:24。

② 详细讨论可以参见哈曼的另一本著作The Quadruple Object(《四象限之物)的第七章 “The New Fourfold”(《新的四折叠形式》)。③参见哈曼.新万物理论:物导向本体论[M].王师,译.上海:上海文艺出版社,2022:67.译文有改动,原文参见HAMAN G,Object-Oriented Ontology:A New Theory of Everything[M].Pelican,2018:82。

④ 在其较为晚近的论著中,哈曼受到西班牙哲学家何塞·奥尔特加·加塞特的影响开始使用“隐喻”来指称这一感觉层面发生的美学事件。然而因为“隐喻”一词无可避免的人类中心主义色彩,本文坚持使用诱惑来描述物与物之间的动力学过程。关于隐喻的讨论,可参见《新万物理论:物导向本体论》第二章《审美是一切哲学的根源》。

⑤ 因为作品版权问题,本文无法提供《范登堡号》作品图片,有兴趣的读者可以通过以下链接访问艺术家弗兰克本人的网站了解这组作品:http://thesinkingworld.com/vandenberg/。

⑥ 见艺术家个人网站有关这个艺术作品系列的自述,http://thesinkingworld.com/the-artist/。

⑦ 有趣的是哈曼也讨论过“泛心论”,将其放置在了反叛康德哲学革命的脉络中,但是又微秒地将讨论转入到了对物导向本体论观点的再次确认,参见 HARMAN G.The Quadruple Object[M].Zero Books,2011:125-126。