浅谈辽宁鼓乐工尺谱

——《辽宁鼓乐工尺谱集》序言

○ 杨久盛

曲谱者,乐之大事。曲之结构、宫调、板眼尽在曲谱的框格规定之中,正所谓不以规矩,不能成方圆。有了曲谱,唱奏者方能把它变成可听的音乐。

当一个人开始学习音乐,真正入门几乎都是从识谱开始的,无论是简谱,还是五线谱。为什么呢?因为只有识谱,才开始懂得乐理,并随之掌握一套音乐观念。简谱和五线谱,都蕴含着西方乐理和西方人的音乐观念。至于中国乐理如何,中国人音乐观念怎样,在简谱和五线谱中是找不到的,必须学习中国传统乐谱。一个民族的音乐理论、音乐观念不是乐谱使然,但是,一个民族的乐谱,却能体现这个民族的“乐理”,蕴含这个民族的音乐观念。

欧洲音乐家常把音乐称为流动的建筑。有人对此做过生动的比喻,大意说,欧洲作曲家写总谱,如同建筑设计师设计图纸一样,把音符设计在纸上;指挥则像施工现场的工程师一样,按图纸要求,哪里凸出5厘米,哪里缩进3厘米,按照作曲家设计的“图纸”(总谱)“施工”,哪里强,哪里弱,哪里是多快的速度,一应总谱(图纸)发出指令和要求;而乐队、歌队唱奏者,只能像工人一样按照指挥的要求“施工”,不能有半点个人发挥。整个流程像建筑一样,且因音响是一纵即逝的,故称其为“流动的建筑”。

在中国,历来没人把音乐与建筑联系在一起,因为中国传统音乐找不到是谁设计的,流传的曲谱也仅仅是一个框格。如果勉强与建筑联系起来,乐谱也只有四个柱脚和一个横梁而已。像古琴谱仅有音位和弹奏手法(抹、挑、勾、剔、擘、托、打、摘、绰、注、吟揉),至于节拍、节奏一概由演奏者自行安排。工尺谱元明以后标注略细一点,但也仅仅是增加了板眼符号,有的曲谱连高低八度也不分,至于什么前十六、后十六、附点、切分、前后倚音、速度、强弱一概不做标记。

这样一对比,有人就得出结论:欧洲乐谱是先进的;中国乐谱是落后的。其实这只是看到表面现象,没有深入到实质。把乐谱标注得细一些,是中国人不会吗?请看200多年前曲家叶堂在《纳书楹曲谱》中怎么说:

小眼(引者注:即头、末眼)原为初学而设,在善歌者,即自能生巧,若细注明,转觉缚束。是不注小眼,留有善歌者生巧地步。

叶堂一语道出了中国人的乐谱观,也正是东西方乐谱观的差异所在。欧洲乐谱不厌其详地标注,中国曲谱则力求简化,不是不会,而是不愿为也。显然这是两种不同乐谱观使然。

《诗·大序》说:“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之。”这就是说歌是抒发情怀之物,抒发谁的情怀?当然是歌者自己的情怀。歌者能抒发别人的情怀吗?答曰:不能。这就是中国传统的音乐观。进一步说,声音(歌声、乐声)是谁发出来的,作者就是谁,不会是其他什么人。因此,中国历来没有什么作曲家,只有表演艺术家,他(她)既是表演者,也是作曲者。譬如京剧唱腔,有个固定模式,那是谁创作的?不知道。梅兰芳唱的,作曲家就是梅兰芳;程砚秋唱的,作曲家就是程砚秋。尽管后台有人帮助设计唱腔,但是声音(音乐)是梅、程发出来的,创作者自然是他们二人,没有别人什么事。

工尺谱就是在这种音乐观念的支配下产生的。以辽宁鼓乐为例,先来看看工尺谱的乐曲标题。欧洲音乐分为标题音乐和非标题音乐(亦称纯音乐)。所谓标题音乐,是用文字、标题来展示情节性乐思(表现文学性内容)或通过模仿、象征、暗示等手段模拟自然音响(表现绘画性内容)的乐曲。符合这个定义的标题音乐,在辽宁鼓乐中几乎找不到,仅仅有几首用于特定场合的曲谱,如《哭皇天》《十布母重恩》用于丧事,《万年欢》用于婚礼和欢乐场面等。但大部分乐曲几乎看不出标题与音乐有什么关系,如《大讴天歌》《下山》等,甚至有些乐曲标题不知所云,如《大尖》《火石调子》。

从鼓乐工尺谱记录的曲调看,也说不上是表现什么情感,它仅是个框架,要表达什么情感是表演者的事。譬如:《江儿水》(是《江河水》的讹称)工尺谱仅仅八板,谷新善把它演奏得撕心裂肺,而丹东王崇志就演奏得悠然自得,毫无悲切之感。这就是说,在中国人看来乐谱不是音乐,音乐是送到听者耳中的声音。谱仅是一个框格,一个“照头”,情感是唱奏者赋予的。正是因此,曲谱过细标注毫无意义。

我并不主张大家改用俗字谱、工尺谱,我们学习、研究我国传统乐谱,主要在于领会和继承它体现的乐谱观、音乐观。君不见“现代派”乐谱逐渐向“非定量”倾斜,给表演者留出越来越多的自由空间,把音乐的表现更多地赋予表演者,这正在与工尺谱走着近似的路线。所以说,我们继承的不是乐谱的表面形式,而是它的美学观、音乐观、乐谱观。

当然,学习我国传统乐谱还有另外一个意义,即自唐宋以来直到今天,古谱大量存在,像《九宫大成南北词宫谱》《律吕正义后编》《借云馆小唱》《小慧集》,以及数不清的昆曲曲谱等。有些工尺曲谱,在民间艺人中至今还在使用,这是不争的事实。可是,一些从事民族音乐专业(包括理论、民族器乐、民族声乐、音乐教育)的人,连一点儿古谱知识都不具备,他们如何深入研究我国的传统音乐?吹笛子的不懂得笛的工尺七调;学琵琶的不懂得琵琶的传统调名;学民族声乐的不知道霍音、掇音是什么。我们既然是培养专门的音乐人才,可连自己本专业的传统知识都不懂,何以谈得上是什么“专门”呢?现在有的搞民族唱法、民族乐器演奏的人不研究传统,把功夫全下在“时髦音乐”上了。这个局面着实堪忧。要知道,死守传统没有出息,社会不能前进;丢掉传统,则是无源之水、无本之木,不会有生命力。

不容否认,由于近百年来西方乐谱、乐理、音乐观已经在中国占据统治地位,从音乐院校毕业的人,绝大多数只知欧洲,不知中国。一些从事民族音乐的人,也是以欧洲音乐理论和音乐观来处理中国音乐,致使中国的民族音乐徒有其外表,丢掉了本质,且美其名曰“发展”。好像中国音乐要发展,只有不断“欧化”这一条路可走。到头来,“发展民族音乐”成了中国民族音乐“欧化”的同义语。常听人说,发展中国音乐要以我们民族音乐为基础。那么,什么是中华民族音乐的基础?我们认为,通过对于我国传统乐谱的学习,自能剥开表象,对于其本质有深入的了解和认识。

辽宁鼓乐在数百年的流传过程中积累了大量的唢呐、笙管、锣鼓曲目,由于传承的需要,也积累了大量谱本。初入行的学徒,都要由师傅教授读谱、背谱,待背熟曲谱后,再由师傅带领加“手法”演奏,直至自己能独立演奏。在鼓乐兴盛时期,流传的谱本无计其数,因为每位艺人从入行开始就要抄录师傅的谱本,艺人几乎是人手一册或几册。最近,从一位19世纪末的艺人后代家里,发现鼓乐工尺谱本十几册之多。

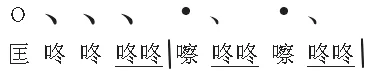

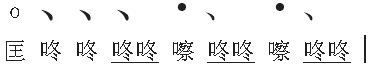

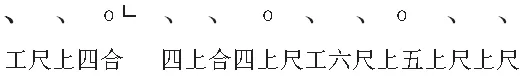

辽宁鼓乐形成不过三五百年,但它却保存了大量古老信息。研究发现,鼓乐工尺谱本,保留了大量古曲,我们能够认定的,有南北曲曲牌,有宋代曲破,有明清时期盛行的北十番。尤其是在汉曲中,尚可找到唐大曲的结构痕迹。特别值得提出的是辽宁鼓乐“三镲一锣”的点板方法,与后唐敦煌卷子琵琶谱点板方法高度一致,均为“一个圈,两个点”。(见图1、图2)

图1 辽宁鼓乐谱

图2 后唐敦煌琵琶谱

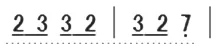

辽宁鼓乐“三镲一锣”板式可视为两板一个循环节,即:

亦可看成“一拍七寮”:

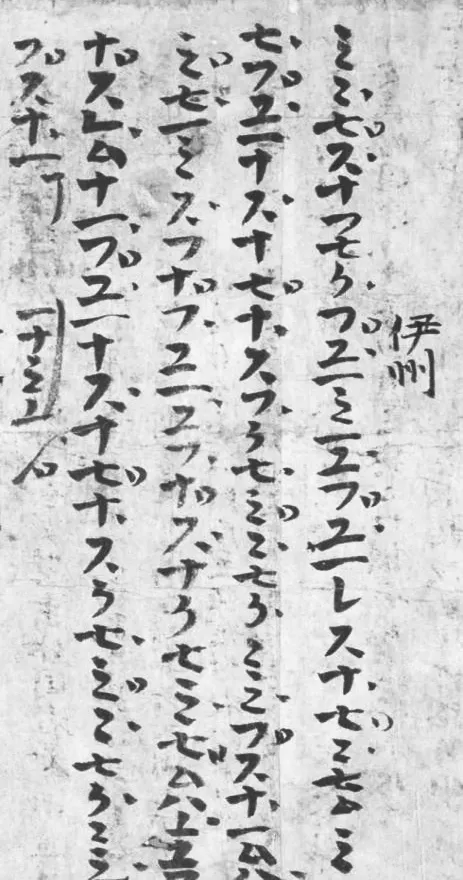

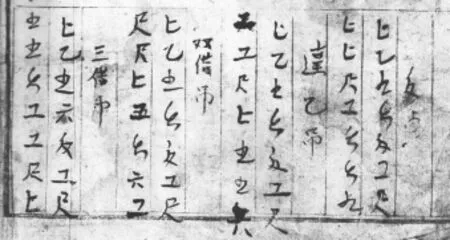

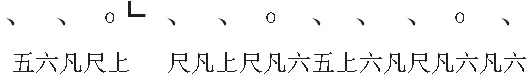

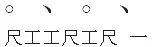

“借字”和“反膛”也是出自辽宁鼓乐工尺谱。详情这里不做介绍。其中“借字”方法和实践,对唐宋以来“移宫换调”的理论做了清晰的诠释。遗憾的是,有人把建立在借字理论上的“五调朝元”,解释为音程移位式的“模进”。这种解释是不对的,这是仅从现象上主观做的推论,它抹杀和掩盖了近千年的“移宫换调”的理论。详细批驳可见林林、李放发表的文章。“五调朝元”对于艺人来说,仅是一种“变调”手法。艺人靠的是演奏,不是理论。他们知道“是什么”足矣,至于“为什么”,他们并不太注意。于是,师傅就将怎样“借字”(即将原曲调那个音,换成什么音)使用方法交给徒弟即可,至于为什么这样“换音”,那就看徒弟了,在意的徒弟能从原理上知道怎回事;不在意的徒弟只管使用,虽然不知“为什么”,但也不影响他们的“借字”演奏。在编辑《辽宁鼓乐工尺谱集》过程中,我们发现清末鼓乐艺人一份工尺谱本中,就有借字和反膛的换算表。(见图3)

图3 反膛、借字换算表

不少艺人就是按照这个表使用“借字”手法。按照换算表改写乐谱,艺人称为“批谱子”。如果仅仅看到艺人“批谱子”,就下结论是“五声音阶模进”,未免太轻率了。

辽宁鼓乐工尺谱是集古曲之大成的重要音乐文献。可惜,由于多种原因,见存的鼓乐工尺谱本已寥寥无几,即或偶尔见到,也都是残破不堪,缺边少页,由于多用毛头纸书写,年头一多,几乎全部碎掉。眼见得这些珍贵史料就要“毁尸灭迹”,亟须抢救。我们编撰此书的意义,就是为了把这些珍贵史料保存下来,流传下去。

我们深知,现在进行辽宁鼓乐工尺谱集这项工作为时已晚,老一辈艺人已基本谢世,年轻艺人,识工尺谱者寥寥无几,几位识得工尺谱的,只会些小曲,从未接触过许多长大乐曲,给我们这次“结集”造成相当大的困难。虽然一些艺人积极参与,献计献策,终因所知不多,力不从心。好在新音乐工作者在半个多世纪采访中,用简谱记录了鼓乐艺人的口唱谱。在此基础上,我带领学生开始了复原工作。

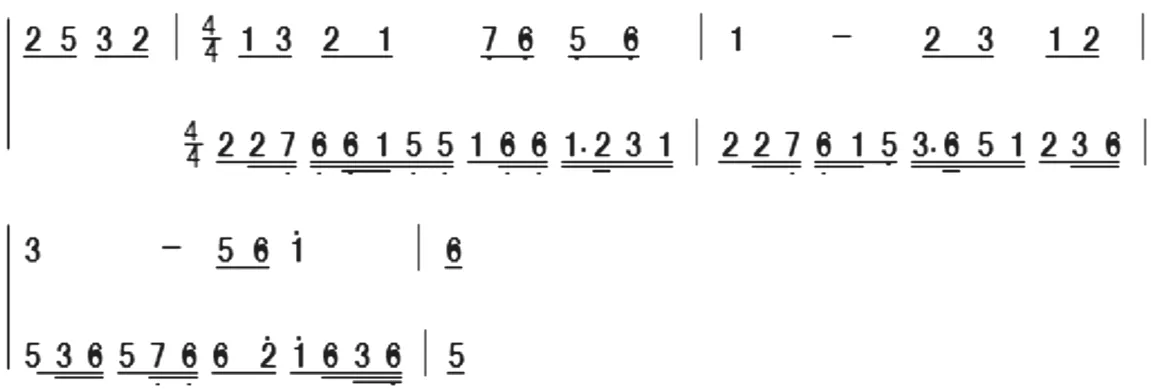

艺人手中的工尺谱有一个严重的弊端,不知是为了求简,还是出于保密,我们见到的绝大部分工尺谱板眼不全,只点板,不点眼。这种谱别说是外行人,就是艺人本人,时间久了也念不成句,变成“死谱”,即使把它公诸于众,也只能给后人增加考证的难度。为了解决这个问题,我们根据艺人口唱谱(不少已被新音乐工作者译成简谱),将板眼补全,使其成为可以识辨的“活谱”。这么做的难度在于许多人记录的简谱,只注重曲调,忽略了宫调,给我们的还原工作造成很大障碍。譬如《小讴天歌》,我们有张正治先生编辑,1956年出版的《唢呐曲集》的简谱。(见谱例1)

谱例1 (背调)《小讴天歌》

张正治是按首调概念(即乐曲本身的“宫调”)记谱,原谱的“凡”是宫音,译作“1”,没错。但是,我们要恢复艺人原谱,就不能按他的简谱写成。(见谱例2)

谱例2 (背调)工尺谱《小欧天歌》

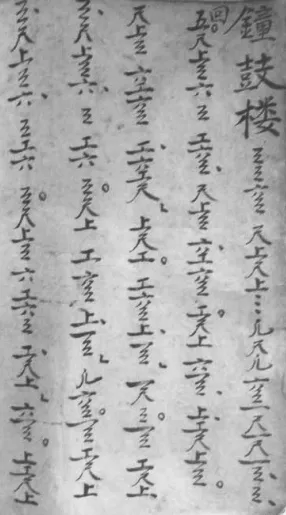

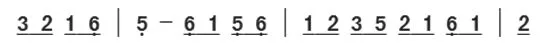

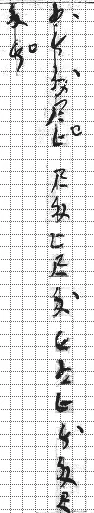

因为辽宁鼓乐(无论是唢呐曲,还是笙管曲)原本的工尺谱几乎都是“指位谱”(唢呐筒音为“上”,单、双管均以筒音为“四”),是一种“定调”的指法谱。张正治的曲谱没有给出是什么调,也没有在曲谱上标出与工尺谱的关系。看到艺人工尺谱(见图4),才知道张正治记录的口唱谱,还原《小讴天歌》的艺人工尺谱应如下。(见谱例3)

谱例3 (本调)工尺谱《小欧天歌》

图4 《小欧天歌》

找到艺人工尺谱,定谱没有困难。如果找不到原谱,就得根据演奏谱的用调来确定“工尺”。例如,张正治记录的《梁州》。(见谱例4)

谱例4 口唱谱《梁州》

工尺谱的本调谱什么样,在这份曲谱上无法确定,要参照艺人演奏谱来确定。首先找到的是沈阳艺人的演奏谱。(见谱例5)

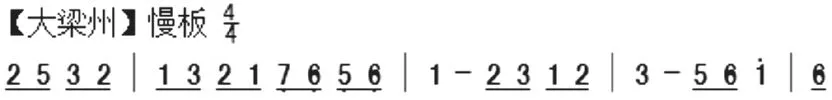

谱例5 演奏谱《大梁州》

它的开头是个“搭头”,用“本调”演奏。入板前两拍已进入【身子】,但“散奏”可以忽略。我们将入板后的演奏谱与张正治谱对照如下。(见谱例6)

谱例6 《大梁州》口唱谱与演奏谱对照

演奏谱入板处标明:前5=后2。就是说,这一段的“2”是前面“本调”的“六”,它是唢呐开下四孔音(唢呐“本调”筒音作“上”),可知此段已转入唢呐开三孔作“1”,是背调。据此,我们可以认定:1.张正治谱是“老本调”(筒音作“4”)谱;2.“本调谱”应为。(见谱例7)

谱例7 (本调)工尺谱《大梁州》

这种用四五度关系记写的简谱,虽找不到原工尺谱,根据我们的经验,尚可做出判断。而其他调关系的简谱,找不到原谱就很难做出判断了。

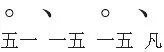

双管曲《四季》就是一首很难做出判断的曲调。我们找到口唱谱记录。(见谱例8)

谱例8 口唱谱《四季》

我们先按照一般“工尺”与简谱的对照,转写成工尺谱。(见谱例9)

谱例9 据口唱谱转写工尺谱《四季》

但我们总觉得这个简谱记录的调有问题。于是,我们查找了演奏谱,其谱面也是这样。仔细研究发现,它是调是用“筒音”作“2”演奏的。辽宁艺人双管的“本调”,是“筒音”作的“6”(工尺谱“四”或“五”),那么,按双管本调写谱就不能像上面那样,而应该写成。(见谱例10)

谱例10 (本调)工尺谱《四季》

但我们不敢下笔,因为这谱太难读了。后来,我们终于找到了艺人工尺谱,的确与我们的判断相合。(见图5)

图5 《四季》

以上是我们在订谱工作中取得的一点经验,写出来供大家参考。我们还有些问题没有解决,有些口唱乐谱,既无演奏谱,又找不到原工尺谱,我们就只好按简谱首调(1做上)还原工尺谱。这是本部书最大的遗憾。

虽然我们主观上力求完美,但终因能力所限,错漏之处在所难免,望方家不吝指教。