以亚硫酸钙为电子供体的自养反硝化研究*

叶一舟,倪伟敏,余德波

(杭州师范大学生态系统保护与恢复杭州市重点实验室,浙江 杭州 310036)

近年来,在许多国家,地表水和地下水受到硝酸盐或亚硝酸盐污染的现象日益增多硝酸盐本身对人体没有明显毒害,但进入人体后经硝酸还原菌可还原为亚硝酸盐,形成强致癌物质-亚硝基化合物(如亚硝胺),因此水中硝态氮的处理极为重要。

1 实验材料以及方法

1.1 实验进水

进水采用人工模拟低碳源含硝废水,废水的硝态氮初始浓度为100 mg/L,pH为6~7。

1.2 实验污泥驯化

(1)污泥活性恢复。来自杭州某污水处理厂的二沉池污泥,先经过好氧曝气处理24 h,静止30 min后去除上部清液,倒出中部絮状污泥备用,清理底部砂砾等杂质。再将中部絮状污泥放入葡萄糖配制COD在200 mg/L左右的废水中进行二次曝气24 h,测定前后COD变化。若COD去除率低于80%,则重复上一步骤,直至COD去除率达到80%,即认为污泥生物活性基本恢复。

1.3 实验装置

如图1所示,厌氧反硝化反应器的有效容积为3 L,外设水浴夹套,上部设计有沉淀区,整个反应部分主要由外循环系统和内循环系统组成。通过夹套水浴循环泵⑦,厌氧反硝化反应器可处于20~55 ℃条件下,本实验设定温度为35 ℃。内循环系统通过调节内循环泵③的流量,使得污泥在反应器中处于悬浮分散状态,避免在底部沉积。外循环系统通过外循环泵④的流量调节,使得污泥在上部沉淀区能够够有效分离而不被上水带走,减少污泥的流失。

图1 亚硫酸钙自养反硝化实验流程

实验过程中,模拟废水通过进水泵①输送至反应器。亚硫酸钙溶解装置②位于高位,装置内放入一定量的CaSO3固体,加酸调节使得溶解装置的pH在5~6左右,从而产生溶解性的Ca(HSO3)2,通过阀门控制,使其随进水进入反应器中。

1.4 实验方法

本实验采用封闭循环实验。模拟废水的硝态氮初始浓度为100 mg/L,维持pH 7~8,每个周期初始时,关闭出水循环阀门,打开出水口阀门,通过进水泵①输送至反应器,使得反应器中残余水被置换。进水完成后,通过进水泵①将模拟废水输送至亚硫酸钙溶解装置②中,并根据实验条件设定,放入一定量的CaSO3固体(以S∶N摩尔比=2∶1的比例加入亚硫酸钙),加酸调节使得溶解装置的pH在5~6左右,从而产生溶解性的Ca(HSO3)2,并通过外循环泵④进入厌氧反硝化反应器中。此时,反应初始话已经完成,关闭出水口阀门,打开出水循环阀门,并从反应器中取水样,测定反应初始时的pH、ORP、DO、氨氮、亚硝态氮、硝态氮、硫酸根、钙离子。

反应过程中,每天从反应器中取水样,测定其pH、ORP、DO、氨氮、亚硝态氮、硝态氮、硫酸根、钙离子。当反应器中硝态氮降至最低值(前后3次取样浓度基本不变)后,进行下一条件实验。

1.5 分析项目及方法

实验中所涉及的水质指标测定方法如表1所示。

表1 实验分析项目及方法

2 结果分析

2.1 亚硫酸钙溶解条件

在250 mL锥形瓶中加入1.5 g亚硫酸钙和100 mL水,通过调节8个不同pH条件(1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、7),在搅拌转速150 r/min下溶解30 min后过滤测定残余固体质量,计算得到亚硫酸钙溶解量,结果如图2所示。

图2 CaSO3在不同pH值下溶解量的变化

亚硫酸钙溶解实验结果表明,pH≥6的情况下,CaSO3的溶解量很小,几乎不溶解;在pH<6的情况下随着pH减小,CaSO3的溶解量就会增加。这主要是由于在酸性条件下,CaSO3转化为Ca(HSO3)2,而Ca(HSO3)2具有较大的溶解度。同时pH≤4的情况下,CaSO3的溶解过程中伴有刺鼻气味,可能有少量SO2挥发。结合反硝化菌适宜的pH条件范围,同时为了减少CaSO3的损失,本次研究选择亚硫酸钙溶解pH条件为5.0~6.0。

2.2 反硝化过程的时间影响

图去除率时间变化图

2.3 反硝化过程中三氮变化

图4 三氮变化关系图

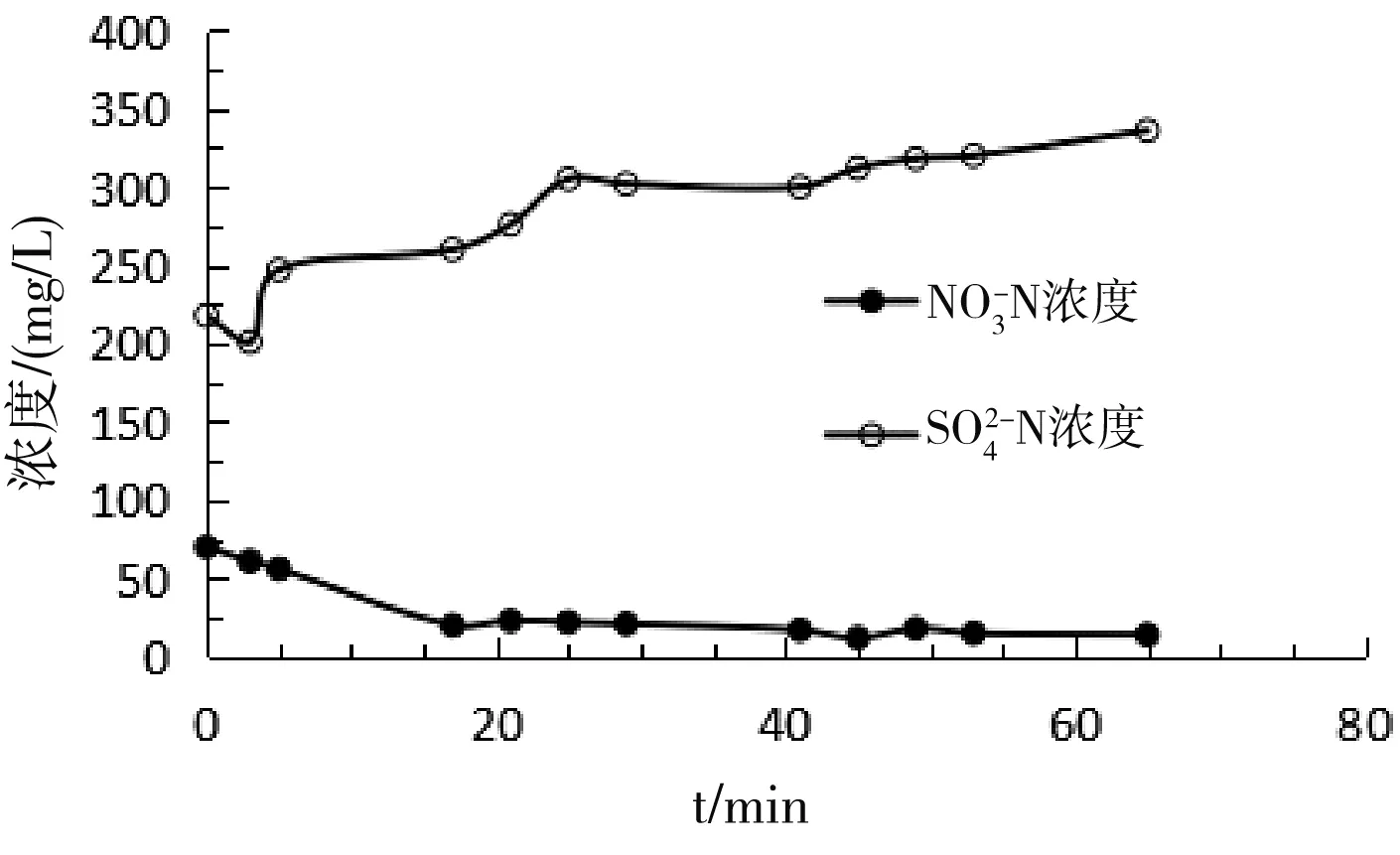

2.4 反硝化过程中积累

图5 反硝化过程中变化关系图

3 结 论

(2)亚硫酸钙溶解条件在pH为5.0~6.0之间,可以实现有效溶解,并在一定程度上控制水中溶解氧浓度,提供反硝化菌必要的厌氧条件。