关注知识形成过程,实施数学有效教学

唐闽真

[摘 要] 数学知识的形成需要经历一个漫长的过程,将教学内容的发展史暴露在学生面前,能让学生对知识的探究产生良好的情感倾向. 文章以“有理数乘法法则”的教学为例,从“负负得正”的发展历程与教学困惑出发,分析有理数乘法与加法加工方式的差异,并从“问题驱动,引出主题”及“分类讨论,抽象提炼”这两方面具体谈谈教学过程.

[关键词] 过程;教学;有理数乘法

新课标引领下的数学教学倡导关注过程教育的研究. 过程教育是指为了满足学生全面发展的需求,教师在教学中,要尤为关注数学结论的形成与应用过程,以及解决问题之后的反思等. 关注知识形成过程,对促进数学有效教学有着重要的意义. 下面,笔者以“有理数乘法法则”的教学为例,阐述如何实施有效教学.

“负负得正”的发展历程与教学

困惑

在有理数乘法的教学中,两个负数相乘的法则是教学的重点与难点,学生之所以难以理解,是因为它们无法像加、减法那样用直观的数轴上的点来表示. 从数学史的发展历程来看,负数与负数相乘的运算发展坎坷,在数学文化背景匮乏的情况下,莫里斯·克莱因还提出了以面积说明为起点,由特例推广到一般的解决方案. 他认为人类会不由自主地倾向于从特例中提炼出来的法则,这是人类本性的体现.

如图1所示,由特例到一般,可认为对于任意数a,b,c,d,式子(a-b)·(c-d)=ac-ad-bc+bd恒成立. 若a,c均为0,则能获得式子(-b)(-d)=+bd.

随着时代的发展,如今看来这种推理并没有说服力,但这确实是“负负得正”法则得来的前身. 在数学史的发展历程中,负数的引入与用字母表示数交织在一起,尽管最初负数的出现遭到了不少人的反对,但经过时间的洗礼,至19世纪,人们终于接纳了它的逻辑相容性.

正因为没有充足的数学史作为根基,才造成如今对这一运算法则的教学呈现出多元化的局面,导致不少学生在学完“负负得正”的法则后,依然难以准确理解其合理性. 这主要体现在以下两方面:①将正、负整数相乘,再将正因数依次减掉1,从积的变化规律来归纳负负得正,这种方式比较形式化,学生难以理解;②用分步法计算,当两数相乘时,如果将其中一个乘数替换成它的相反数,那么两数的积则为原积的相反数,由此概括两个负数相乘的结论,但这种方式同样偏形式化,缺乏合理的验证.

乘法与加法加工方式的差异

分析

从数学史的角度出发,并不能为有理数乘法法则提供典型的思维例证,那我们可从哪些方面着手,让学生对这部分知识获得更好的认识呢?不论哪个版本教材的编者在教材编拟时,都希望学生能对有理数乘法法则产生直观、形象且有现实意义的认识,并快速、准确地建构新知,完善认知结构,从而促进认知能力的发展.

初中阶段的有理数乘法运算的教学建立在正数乘法法则的基础之上,从运算相似的机制出发,学生面对数字加法运算与乘法运算时呈现出了不同的特征. 通过比较笔者发现,学生在乘法运算中具有更多的语义加工过程,而在加法运算中则表现出更多的视觉表象活动过程.

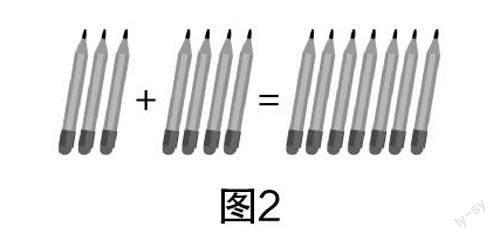

为什么会呈现出不同的加工方式呢?研究发现,這与儿童最早的学习方式有一定的关系. 学生在学习加法时,常从实物的角度进行直观模拟或结合模型后进行数字加工,比如对于“4+3”这个式子,学生常呈现出实物情境:如图2所示,小明有4支铅笔,他妈妈又给他买了3支,小明共有7支铅笔.

多位数相加的法则建立在数字加法与数位操作的基础之上,数位操作(进位)具有视觉加工的优势,它建立在视觉或空间加工的基础之上,因此正数加法法则也表现出较明显的视觉或空间加工特性.

正数乘法运算则建立在语言符号的基础之上,其虽然也存在数字识别、数学操作等视觉加工过程,但基本是建立在累加的基础上,呈现出了简约表示机制,从本质上来看,正整数乘法运算就是对特殊加法运算的二次抽象过程. 因此,正数的乘法运算呈现出语义加工特征.

对于有理数加法与乘法,人类大脑呈现出了不同的信息加工机制. 虽然这两种重要的运算都离不开视觉经验的支持,但有理数加法更明显地体现出视觉与空间加工的特征,而有理数乘法却更多地展现出语义加工机制的特征. 可见,在有理数乘法运算教学中应用与学生脑机制不匹配的视觉与空间加工机制,将无法达到预期的教学效果.

实践证明,以语义加工为主,以视觉与空间加工为辅的方式,不仅能更好地提高有理数乘法教学效率,还能让学生通过对不同的信息加工方式的接触,开发大脑结构中的不同功能区,激发学习潜能,促进对知识加工能力的协调发展[1].

教学设计

(一)问题驱动,引出主题

师:学习本节课之前,大家已经接触过有理数的加法运算法则,已经知道有理数存在“正数”与“负数”,那谁来说说有理数加法运算的要点?

生1:先确定符号,再计算绝对值.

师:非常好!这是将有理数运算转化成我们所熟知的加法运算的过程,只是在此基础上增加了“符号”的问题. 这种运算是否满足加法运算的结合律与交换律?

生2:满足.

师:不错,小学时我们还学过数的乘法法则,那么两个有理数是否能像之前学的两个数相乘一样相乘呢?该如何相乘呢?这就是本节课咱们要探索的主要内容——有理数的乘法法则.

设计意图 带领学生从小学阶段接触过的非负数的加法运算扩充到有理数的加法运算中,思考从非负数的乘法到有理数乘法的可能性. 学生通过加法运算性质的回顾,初步体验到了数系扩充的必要性,这不仅是现实生活所需,更是拓展运算的需求. 加法运算的类比,成功地引发了学生对乘法运算的思考. 借鉴加法类比经验,教师自然地引出了本节课的探究主题.

整个引入过程自然、流畅且充满“数学味”,能让学生快速进入思考与探索的状态,这既为课堂教学奠定了良好的情感基础,又为有理数乘法法则的揭示奠定了思维基础.

师:通过之前的学习,我们都知道有理数包括正数、负数与0,那谁来说说有理数的乘法运算存在哪些情况.

生3:有正数与正数相乘,正数与负数相乘,正数与0相乘,负数与正数相乘,负数与负数相乘,负数与0相乘,0与正数相乘,0与负数相乘,0与0相乘.

师:若从运算律的角度出发,以上九种类型的运算可以怎样分类?

生4:可以分为正数×正数,正数×负数,正数×0,负数×负数,负数×0,0×0,一共6种情况.

设计意图 从有理数符号的角度出发,学生明确了哪些乘法运算是之前已经接触过的,哪些数之间的乘法运算是尚未接触到的,于是教学便快速明晰了接下来运算法则推广的任务应该从何处开始,到何处去,这为分类思想的提炼奠定了基础. 后期学生在法则归纳时,则能自主提出合理的归纳样式.

通过与加法运算类比,学生能明白本节课的乘法运算同样需要像之前所学的乘法运算那样满足相应的运算律. 这能让学生的思绪沉浸到问题情境中,能让情境与情绪产生关联,为课堂教学服务.

如课堂上教师以问题解决的策略来组织实质性的教学时,可引发学生发现问题并提出问题,联系原有的学习经验与方法去分析问题与解决问题,避免一些复杂的视觉模型干扰,这能为教学奠定基础.

(二)分类讨论,抽象提炼

1. 分类研究分析

本节课在分类讨论环节,可从以下几方面展开分析:①正数与正数相乘;②正数与0相乘(此为学生已有的认知,不需要再次研究);③负数与0相乘(类比正数与0相乘,可知结果为0);④0与0相乘(结果为0,不需要再次研究);⑤正数与负数相乘;⑥负数与负数相乘;⑦总结有理数乘法法则.

通过对②③④三个环节的分析,不难获得“任何数和0相乘,结果均为0”的结论. 前四个环节是对小学数学乘法运算的回忆与总结,目的在于让学生明确本节课的研究任务为研究负数分别与正数、负数相乘的情况.

2. 正数与负数相乘

利用PPT直接展示需要确定运算结果的一个式子(正数×负数),如3×(-3),鼓励学生自主类比正数与正数相乘的法则来思考计算方法. 教师巡视后发现学生在草稿纸上呈现出如下思维历程:3×(-3)=(-3)+(-3)+(-3)=-9. 学生通过因数的变化获得了具有代表性的式子,几轮训练下来,学生很快就在观察、分析中总结出了这类运算的特征.

不需要教师过多的引导,学生就自主归纳出了结论:正数与负数相乘,积的绝对值与因数绝对值的积相等,结果为负数. 在此基础上,教师要求学生结合生活中的连续等额付钱情况与数轴上点的运动规律,验证这种结论是否合理. 而后再从交换律的角度出发进行探究. 探究后发现,负数与正数相乘,结果也同样具备这样的规律.

设计意图 让学生将正数与负数相乘的情况与认知结构中的乘法运算进行类比,可帮助学生更好地提炼结论. 在生活经验与乘法交换律的辅助下,学生结合数轴可验证相应的结论. 这是在语义加工的情况下,应用类比思想与归纳思想实施教学,能帮助学生更好地提炼生活经验. 学生亲历归纳、类比与检验等过程,可从某种程度上有效地提高数学认知能力.

3.负数与负数相乘

师:现在请大家分析(-2)×(-3)等于多少.

生5:(-3)与(-2)分别与0相乘的结果都是0,展开式子为(-3)×0=(-3)×[2+(-2)]=(-3)×2+(-3)×(-2)=0,同理展開(-2)×0. 由此可得到(-2)×(-3)的结果是2×(-3)的结果的相反数,又2×(-3)=-6,所以(-2)×(-3)=6.

师:太棒了!这完全出乎我的意料. (学生自发地鼓掌)

为了强化学生对“负负得正”的认识,接下来笔者设计了两个生活问题,目的是让学生进一步从生活实际中确认这种运算法则的科学合理性.

问题1 海拔每升高1 km,温度就会降低0.6 ℃. 若一个人所处位置的温度恰巧为0 ℃,相对高度为0 km,当相对高度处于-2 km时,此处的温度是多少?请尝试列式表示此时的温度.

学生从生活经验与认知水平出发,都知道此时的温度为1.2 ℃,若要列式,可从以下角度思考:将海拔高度的升高理解为“正”,海拔高度的降低理解为“负”,气温升高理解为“正”,气温降低理解为“负”,则列式为(-2)×(-0.6)=1.2.

如图3所示,教师可借助PPT展示高度变化与气温变化的关系.

问题2 小明爸爸在5个月前,给手机预存了一笔话费,用来支付之后连续5个月的手机话费,使完成本月扣款后账户余额恰巧为0. 若每月话费扣款金额固定为60元,那么当初小明爸爸存进账户的金额是多少元?

这是一个典型的生活问题,存钱为“正”,扣除话费为“负”,本月之前的时间为“负”,本月之后的时间为“正”. 月份与账户上的金额可列表表示(如表1所示),通过表格能一目了然地明确总金额为(-60)×(-5)=300(元).

接下来则是教师带领学生进一步高度概括有理数乘法法则的阶段. 学生结合以上探究过程以及自身原有的认知结构,进一步深化了对有理数乘法法则的理解,这为建构完整的认知体系奠定了基础.

“负负得正”是本节课教学的重点与难点,教师从数系扩充思想出发,引导学生自主发现并归纳运算法则的过程是对知识产生深度理解的过程. 学生也不负所望,能自主想到从负数与0相乘的特殊情况出发,将0视为两个相反数之和,再运用乘法分配律,自主提炼出“负负得正”的法则.

两个实际问题的解决,进一步强化了学生的应用意识. 问题1中所提出的“海拔越高,气温越低”是生活常识,学生比较容易理解;问题2中,随着月份的加大,话费账户上的金额则越来越少,反之,月份越少,账户余额越大. 这些都是与学生生活实际紧密相关的现实问题,将这些实际问题引入课堂,可增强学生对“生活处处皆数学”的理解,能让学生逐渐养成用数学的眼光观察世界的习惯.

总之,以发展学生数学核心素养为导向的初中数学教学,要在充分了解教学内容“前世今生”的基础上,结合学情进行教学设计,这样才能达到事半功倍的教学成效.

参考文献:

[1]李庾南,陈育彬. 构建促进学力发展的数学课堂[J]. 课程·教材·教法,2008(08):35-38.