三峡工程重大泥沙问题研究进展

胡春宏,方春明,史红玲

(中国水利水电科学研究院,100048,北京)

鉴于三峡工程泥沙问题的重要性、复杂性和持续性,“十三五”以来,水利部组织实施了系列三峡工程重大泥沙问题研究项目,以进一步提高工程综合效益和保持长江健康。研究内容主要包括未来三峡入库水沙变化趋势、三峡水库优化调度与长期有效库容、三峡水库中小洪水调度的影响及控制指标、三峡库尾推移质输移、库区及坝下游重点河段航道治理、坝下游河道长距离冲刷机理、水沙变化对长江河流健康的影响等,取得多方面的重要成果,为三峡工程高效运行和安全监管提供了支撑。

一、主要研究进展

1.未来三峡入库沙量变化与新水沙关系代表系列

三峡入库水沙条件在工程论证阶段采用20世纪60年代水沙系列,在“十一五”期间采用20世纪90年代水沙系列,同时考虑了上游水库的拦沙作用。2012年金沙江下游梯级水库建成后,三峡入库水沙发生了大的变化,需要重新研究选取水沙关系代表系列,为三峡工程调度和泥沙问题相关研究提供依据。长江水利委员会水文局等研究预测了三峡入库水沙变化趋势,提出了未来30年水沙关系代表系列。

(1)长江上游输沙量减少的主要影响因素与贡献率

研究表明,长江上游输沙量影响因素在不同时期及不同区域对输沙量变化的贡献率有一定的差异,但总体上水库拦沙占主导地位,水土保持和降雨影响次之。以1954—1990年系列为基准,1991—2018年长江上游不同影响因子对输沙量变化贡献率如图1所示。其中,2013—2018年三峡入库输沙量较1954—1990年减少4.40亿t/a,上述三个因素减沙量分别占总减沙量的65.1%、22.1%和12.8%。

图1 长江上游不同影响因子对三峡入库输沙量变化贡献率

(2)未来30年三峡入库沙量与代表系列

未来三峡入库输沙量为向家坝、横江、岷江、沱江、嘉陵江、乌江、向家坝至寸滩区间(简称向寸区间)及三峡区间之和,同时考虑河道冲淤量。未来30年,三峡入库沙量约在0.5亿~2.0亿t/a,平均约1.09亿t/a(如表1所示)。结合最新研究成果,建议未来30年水沙系列采用2013—2022年实测系列循环,其具有较好的代表性。

表1 未来30年三峡入库输沙量预测 单位:万t

2.三峡水库泥沙调控关键水位与排沙比控制指标

从2009年开始,三峡水库采取了提前蓄水、中小洪水调度、汛限水位上浮等优化调度措施,提高了水库的综合效益。随着长江上游干支流更多水库建成运用,如何进一步优化三峡水库运用与排沙措施是需要研究的重大问题。中国水利水电科学研究院等采用观测资料分析与理论研究、数学模型计算等手段,研究回答了三峡水库泥沙调控关键控制水位与排沙比控制指标等问题。

(1)汛期水沙调度关键控制水位

在三峡水库泥沙淤积与运用方式响应关系研究的基础上,针对典型洪水过程,模拟水库防洪库容淤积占比与坝前水位关系(图2)。由图可见,坝前水位150 m左右是控制有效库容损失的临界水位,当坝前水位在150 m以下时,水库泥沙基本都淤积在死库容内,防洪库容内基本没有淤积,当洪水流量较大时防洪库容内甚至有所冲刷;当坝前水位在155 m,防洪库容内出现淤积,占总淤积比例6.9%~14.3%。

图2 典型洪水过程三峡防洪库容淤积与坝前水位关系

(2)排沙比控制指标

提高三峡水库综合效益,同时尽量减少水库泥沙淤积,需要一个合理的排沙比控制指标。由于水库入库泥沙与淤积一般主要集中在汛期洪水与沙峰期间,水库排沙比控制指标主要是汛期场次洪水排沙比控制指标。针对典型洪水过程,模拟水库排沙比控制指标如表2所示。在水库运用中,入库流量越大的洪水过程,应控制水库排沙比越大。实际运用过程中还应根据入库含沙量预报,针对入库沙量大的特殊年份,尽量降低坝前水位,增大出库排沙比。

表2 三峡水库排沙比控制指标

3.新水沙条件下三峡水库长期有效库容预测

如何维护长期有效库容是三峡工程的核心问题之一,三峡工程论证阶段和运行后采用不同时期的水沙条件进行了模拟预测。中国水利水电科学研究院等根据新水沙条件,对三峡水库运行300年长期有效库容进行了预测。

(1)淤积过程

预测考虑两种水库运用方案:方案1为现行方案,方案2为综合效益优化方案(汛期水位148 m,汛后蓄水时间9 月1 日,对城陵矶补偿调度控制水位160 m,汛期实行沙峰调度)。水库运用300年,水库年均淤积量变化过程如图3 所示。前50 年和后50 年水库淤积较快,中间时段淤积相对较慢,与入库泥沙量变化和淤积过程中库容变小有关。

图3 三峡水库未来年均淤积量变化过程

(2)长期有效库容

运行100年计算结果显示,两种方案防洪库容年均损失率都不到1‰。运行300年计算结果显示,方案1和方案2在防洪库容内淤积量分别为19.96亿m3和33.35亿m3,方案2比方案1多淤积13.39亿m3,多淤67%,有效库容保留率分别为91%和85%,与论证阶段和初步运行阶段预测运行100年时有效库容保留率基本相当。

4.未来三峡入库推移质及对航道的影响

随着长江上游和一级支流梯级水电工程的修建,三峡水库入库推移质来源主要集中在长江干流宜宾至重庆段河床干流的泥沙补给,掌握其变化规律对于维护治理现有碍航浅滩及提高库区航道通过能力具有重要意义。重庆交通大学等基于GPVS 原型观测数据,分析了库尾航槽卵石推移质运动特性,预测了2050年三峡水库入库推移质来量水平及对航道的影响。

(1)三峡水库库尾卵石运动特性

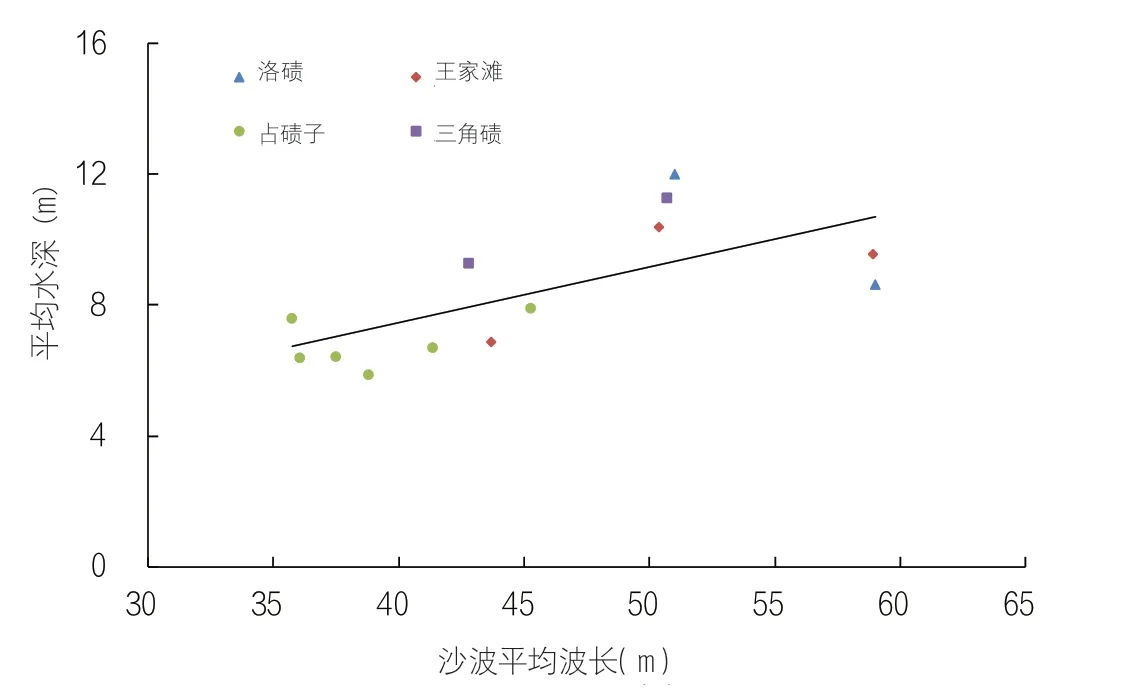

自三峡水库175 m试验性蓄水以来,部分典型河段发生了卵砾石淤积碍航问题。基于GPVS原型观测实测资料分析,三峡库尾推移质存在卵石沙波运动形式。典型碍航滩险的各时段河床冲淤变化分析表明,三峡库尾疏浚区床面呈波浪形态,统计各河段航槽疏浚区地形平均波长与该时段末的平均水深呈线性关系(图4)。

图4 地形波长与平均水深关系

以测量点的日平均输沙量、断面卵石输移带宽度、每年输移时长等参数进行卵石输移量估算,推算未来三峡入库推移质年输沙量在1万~5万t。

(2)推移质输沙变化及对航道影响预测

随着长江上游和主要支流梯级水电工程的修建,三峡入库推移质大幅度减少,泥沙补给与输沙能力受到限制。四川大学采用基于Logistics方程模拟预测了推移质输沙变化,结果如图5 所示,至2050 年寸滩站推移质来量基本维持在2012年以来的水平。

图5 三峡库尾卵石推移质输移量与趋势预测

预测结果表明,未来30年三峡库尾重点河段航槽内泥沙淤积变动回水区段不会出现新的淤积部位,洛碛、长寿、青岩子等重点河段推移质最大淤积厚度为0.36~1.12 m,集中在航道边界10~100 m范围。

5.三峡水库中小洪水调度的影响及优化方案

三峡水库175 m蓄水阶段实施的中小洪水调度试验表明,三峡水库减轻了长江中游的防洪压力。与此同时,库区及坝下河道随之发生响应和调整,河道阻力增加,坝下游河道洪水河槽过洪能力萎缩,不利于防洪。武汉大学等研究了三峡水库中小洪水调度对水库上下游冲淤及防洪风险的综合影响,提出了坝下河道维持漫滩洪水出现概率的流量过程控制指标。通过恢复荆江河段漫滩流量的发生频率,抑制植被发育,缓解洪水河槽过洪能力萎缩。

(1)中小洪水调度对三峡库区和坝下游河道演变的影响

数学模型模拟结果表明,中小洪水调度对水库淤积和坝下游河道冲刷影响不大,水库淤积量增加约8.39%,坝下游河道年均冲刷量增加约100万t。

(2)三峡坝下游河道过洪能力变化

三峡工程蓄水运用后,坝下游干流河道显著冲刷,相同水位下的过水面积显著增加,长江干流主要站点枯水期的同流量水位明显下降,但各年中高水位的水位流量关系并无趋势性变化。上述现象说明,在过流面积增大的同时,洪水河槽单位过水面积的过洪能力减小。

采用一维数学模型计算三峡建库前后荆江和螺山—汉口河段的糙率变化,结果表明:沙市以上的砂卵石河段内,各级流量下的糙率均呈增大趋势,尤其是2008 年之后的糙率增大更为明显;沙市—监利河段,枯水流量下糙率增幅不大,当流量大于25 000 m3/s时,糙率增大最为明显,增幅最大接近60%;螺山—汉口河段各级流量下糙率均增大,总体呈现枯水糙率增幅大、洪水糙率增幅小的特点。

(3)三峡水库中小洪水调度控制指标

建库后坝下游河道洲滩淹没频率减少,洲滩植被发育导致河道阻力增大。长江中下游的滩地植被以草本植物为主,其中芦苇群落的覆盖度较高,可用年内淹没频率20%、日均淹没水深0.2 m作为芦苇生长的临界适宜条件。三峡水库蓄水后,淹没频率小于20%的洲滩面积增加了11.2%,日均淹没水深小于0.2 m的洲滩面积增加了74.9%。荆江河段植被生长适宜度明显增加,这是洪水河槽阻力增大的一个重要因素。

三峡水库运行以来,尤其是2009年试验性蓄水之后,荆江河段的平滩以上流量出现频率减至1.5%以下,而城陵矶以下河段仍维持在4%以上(图6)。与此相应,城陵矶上下游河道出现了不同的糙率调整模式,可将大于漫滩流量出现频率4%作为洪水河槽糙率控制的临界条件。为减小植被生长导致洪水河槽阻力明显增加的可能性,应将荆江河段大于漫滩流量出现频率增加至4%,流量大于36 400 m3/s(对应宜昌流量约为35 500 m3/s)的出现频次控制在2年发生一次,每次持续时间18天以上。

图6 长江中下游沿程各站临界流量的超过频率

6.新水沙条件下三峡坝下游河道演变趋势

三峡工程蓄水运用后,受上游水土保持减沙、干支流水电枢纽蓄水拦沙及河道采砂等因素共同影响,坝下游水沙情势发生了显著改变,冲刷向下游发展速度较预期更快,给防洪安全、航道安全、生态安全及河势稳定等带来深远影响。长江科学院等分析了长江中下游水沙变化及其影响,预测了新水沙条件下未来30年河道冲刷与演变趋势。

(1)宜昌—枝城河段

三峡水库蓄水运用后,宜昌至枝城河段岸线和滩槽格局变化不大,河势仍保持基本稳定。2003 年以来,宜昌—枝城河段产生了累积性冲刷,蓄水后的15年内河床冲刷速率逐渐趋缓,预计2030 年左右基本接近平衡。

(2)荆江河段

三峡水库蓄水后荆江段河床发生剧烈冲刷,2002—2018年平滩河床累计冲刷11.38亿m3,年平均冲刷0.71 亿m3,局部河势变化较大,仍处于强烈的冲刷调整过程(图7)。预测未来30年仍呈单向冲刷趋势(图8)。

图7 荆江河段平滩河槽累计冲淤量

图8 荆江河段未来30年冲刷强度

(3)城陵矶—大通河段

三峡工程运用初期(2003—2012年),城陵矶—大通河段冲刷量较小。2013年后,强冲刷带由上至下发展至该河段,冲刷强度显著增大(图9)。预测未来30年,该河段仍将以较大强度持续冲刷,冲刷速率总体上随时程呈减弱趋势(图10)。该河段绝大多数分汊河段平面形态基本稳定,河道进一步朝稳定性增强的方向发展。

图9 城陵矶至大通河段平滩河槽累计冲淤量

图10 城陵矶—大通河段未来30年冲刷强度

(4)大通—长江口河段

大通—长江口为感潮河段,受上游来水来沙及下游潮汐的作用,水沙动力条件和河床演变复杂。三峡工程运用以来,2001—2018年该河段冲刷20.4亿m3。河段内大部分汊道滩槽形态相对稳定,汊道分流比变化不大。预测未来30年,仍处于冲刷状态,冲刷强度随时程呈明显减弱趋势。

7.长江中下游河道冲刷对崩岸、航运及沿江基础设施影响

三峡水库蓄水运行后,改变了坝下游河道水沙条件,引起河床冲刷,将对沿江崩岸、航道、供水等产生深远影响。

(1)冲刷对崩岸及堤防安全的影响

2003—2018 年,长江中下游干流河道共发生崩岸险情946 处,总长度705 km。在2003—2006 年围堰发电期间,长江中下游干流河道崩岸长度与处数均较大,之后崩岸总体情势趋缓。2020 年,由于河道遭受大水冲刷,长江中下游崩岸长度与数量均有较大幅度的增加。

(2)冲刷对航运的影响

长江中下游河道沿程冲刷发展及枯水河槽下切对于河宽较小、洲滩边界稳定的河段,河道冲深较为显著,航槽水深条件明显改善。在河宽较大、河道平面形态尚未稳定的河段及边滩冲蚀河段,冲刷给局部河段航道条件带来不利影响,如荆江调关弯道段、熊家洲—城陵矶河段、镇扬河段和畅洲水道等。

(3)坝下游冲刷对沿江重要基础设施安全的影响

坝下游河道沿程冲刷发展也对地下穿河工程、港口码头工程、取排水口等涉水重要基础设施安全运行构成威胁。如:武汉地铁7号线隧道工程过江断面冲刷超出预期等。

8.细颗粒泥沙减少对长江河流生境影响

泥沙是河流发挥生态环境功能的重要载体之一,对河流生境有重要作用。泥沙与生源物质具有不同程度的亲和性。悬移质沉降将吸附的氮磷带入沉积物,影响沉水植物和底栖动物的生长和群落结构。南京水利科学研究院等采用现场监测、室内实验等多种技术手段,研究了长江上游水库群建成运用后细颗粒泥沙减少对河流生境的影响。

(1)水库泥沙淤积对主要污染物的影响

三峡大坝拦截导致上游来沙在坝前沉积,沉降泥沙挟带的颗粒态磷大部分沉积在坝前水库底部,对水库的磷含量影响程度较大。上游水库群运行前,2008年三峡库区入库总磷污染负荷通量约10.82万t(不考虑区间污染负荷),出库总磷污染负荷通量约3.19万t,入库量明显大于出库量;上游水库群运行后,2014—2018年三峡库区入库总磷污染负荷通量约4.37万t(不考虑区间污染负荷),较上游水库群运用前呈明显下降趋势,出库总磷污染负荷通量约4.67万t。三峡水库泥沙淤积对氮作用较弱,即水库对磷和氮具有分选作用。

(2)河床冲刷对床面生物膜的影响

生物膜是泥沙、微生物及胞外聚合物等组成的微生态系统,是生物过程床面基础生产力的重要组成部分,在水生生态系统中起着承上启下的作用。水沙变化导致床面物理结构发生变化,影响生物膜生长并产生相应的环境效应。

细颗粒泥沙比表面积大,容易吸附微生物和营养盐,比相同条件下的生物膜生长量更多。河道冲刷及床面粗化,不利于床面生物膜量的积累,进而影响其环境生态功能。以枝城断面为例,断面长期处于较快的冲刷状态,导致床面生物膜量较少,仅在冲刷速率相对较慢的2002—2007年存在少量的生物膜量(约2mg/g),且因河床粗化,生物膜量逐年减少。随着河道冲刷向下游发展,长江下游也会逐渐出现床面生物膜量减少的现象(图11)。床面微生物高通量测序数据表明,坝下各站点的微生物群落丰富度和多样性较低,下游河床冲刷导致微生物群落分布变得更不均匀。

图11 2002—2012年典型断面床面平均高程及生物膜量变化

二、三峡水库优化调度运行及未来研究建议

基于上述研究成果,近年来三峡工程泥沙专家组提出了水库调度运行中泥沙相关问题的应对措施,以及提高三峡工程运行综合效益、维持长江健康的建议及需要进一步研究的相关问题。

1.提高三峡水库汛期水位

2003 年以来,长江上游主要水文站及三峡入库径流量集中度减小,输沙量集中度增大,为开展泥沙调度提供了有利条件。从泥沙淤积看,汛期水位上浮至150 m 对水库有效库容淤积没有明显影响,没有大洪水时,三峡水库汛期水位控制在148~150 m 是合适的;遇特殊大水多沙年份,应尽量降低坝前水位,增加排沙量。

2.优化并实践三峡水库中小洪水调度方案

本阶段研究获得了中小洪水调度对坝下游河道演变、河道行洪能力影响的认识,提出了优化三峡水库中小洪水调度的对策,建议在未来实际调度中进行实践。同时继续深入研究避免河道萎缩的三峡水库洪水调度控制指标及方案,进一步优化完善三峡水库中小洪水调度方案。

3.加强坝下游河道演变的生态环境效应研究

坝下游河道沿程持续冲刷,引起床面粗化、床面营养物质减少、微生物多样性降低、中低滩及岸坡坍塌等。同时河道、航道等治理工程使得河床边界及河道局部流态进一步复杂化,影响水生生物生境和栖息地适宜度,建议进一步开展坝下游河道演变对水生生物生境和岸滩生态的影响研究。