宁东煤田红墩子矿区煤中硫分布特征及成因分析

张志峰,黄鹏程,祁风华,王 贝,梁永平,陆爱国,王丽欣

(宁夏回族自治区煤炭地质局,宁夏银川 750001)

0 引言

随着宁东能源化工基地的快速发展,宁东煤田煤炭资源需求量大幅增加[1]。红墩子矿区煤炭资源量约17 亿t,构造简单,煤质优良,是宁东能源化工基地的重要原煤产地,但矿区高硫煤资源量达2.4亿t,占矿区煤炭总资源量的13.56%,很大程度上限制了煤炭资源的开发与利用[2-3]。在宁夏油气资源匮乏的客观因素下,开发利用高硫煤将是解决宁东能源安全的重要途径。为此,进一步探究、掌握红墩子矿区煤中硫的分布规律、赋存形态及形成原因,有助于建立对矿区煤中硫区域分布特征的客观认识,科学指导煤炭资源合理、有效开发利用。

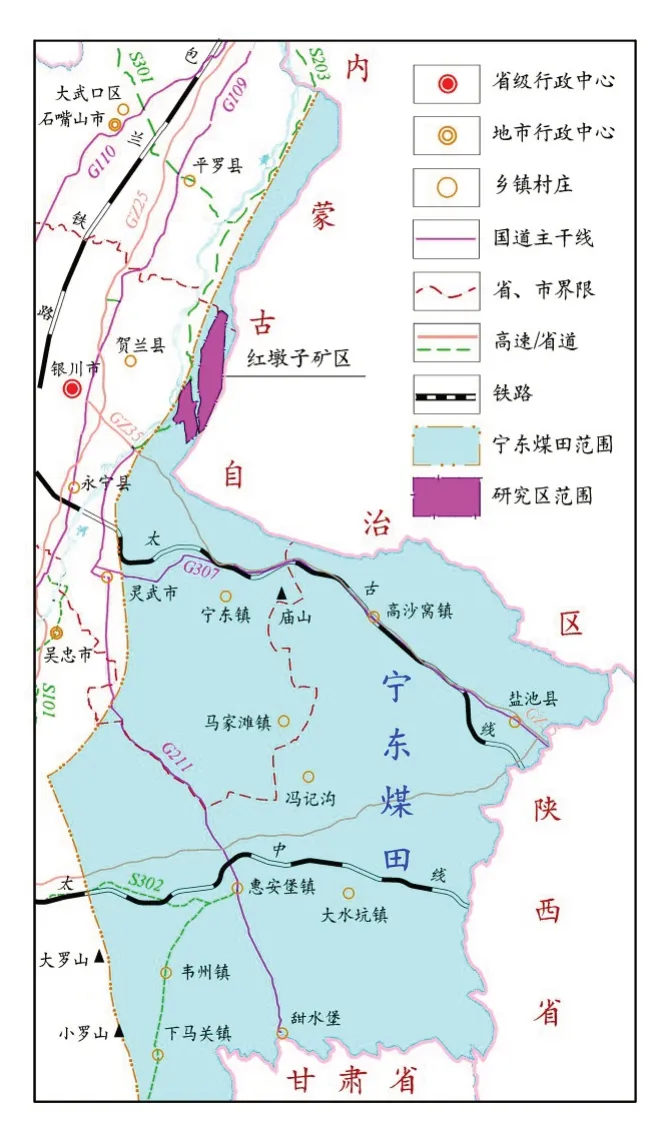

1 矿区概况

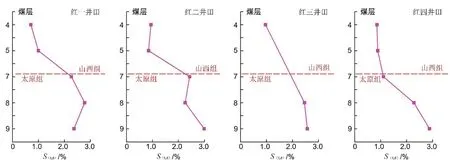

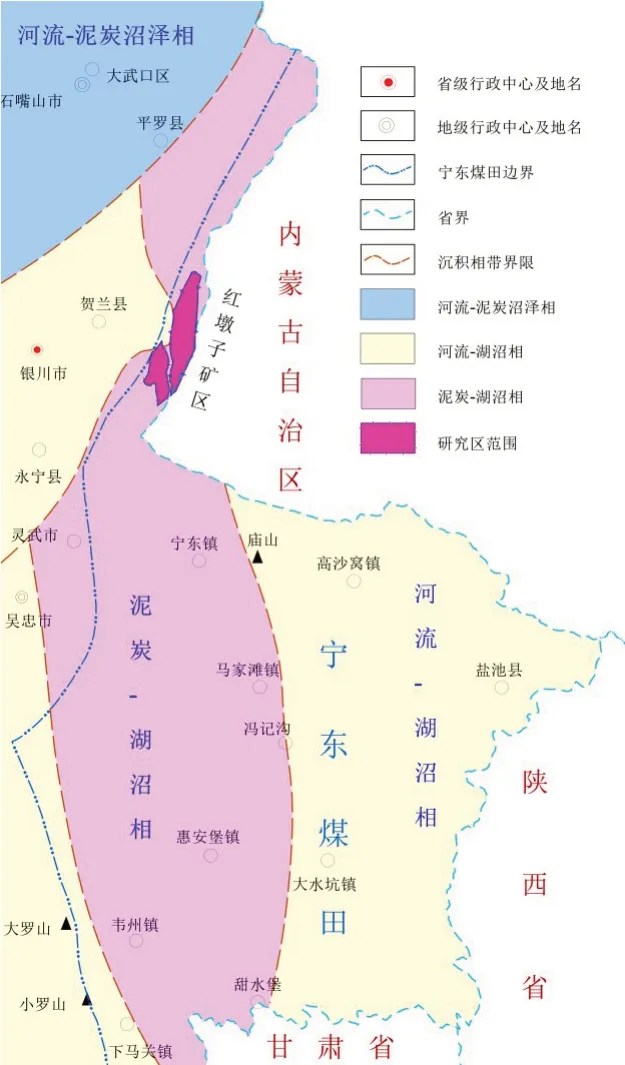

矿区呈南北向条带状展布,东部及南部以省界为边界,黄河断裂为西部边界,面积约200km2[4](图1)。矿区被第四系松散层覆盖,海拔1 100~1 300m,地势整体东南高、西北低,蒸发强烈,风大沙多,属干旱半干旱大陆性季风气候。

图1 研究区交通位置Figure 1 Location of the study area

1.1 地层

区域地层属鄂尔多斯西缘地层分区桌子山-青龙山地层小区,华北-柴达木地层大区,华北地层区[4]。钻探揭露第四系、古近系、二叠系孙家沟组、上石盒子组、下石盒子组、山西组、石炭系—二叠系太原组、石炭系羊虎沟组及奥陶系。矿区主要含煤地层为二叠系山西组及石炭系—二叠系太原组,具有由北向南逐渐变薄的分布趋势[5]。

1.2 构造

矿区地层总体向东倾伏,由于受东西方向压应力的作用,矿区内形成近南北向压性结构面和近东西向的张性断裂面,由于拖曳作用,断层两侧形成不对称的褶曲。在应力比较集中的背斜轴部附近,伴生有次一级的小断裂。含煤地层产状沿倾向随构造有规律变化,产状沿走向变化很小;矿区主体构造为两条近南北向压性结构面、两条近东西向的张性断裂面,并且在断层两侧形成简单的褶曲,次一级断层和褶曲均不发育;没有岩浆岩的影响。矿区构造复杂程度类型为简单构造[6]。

1.3 煤层对比

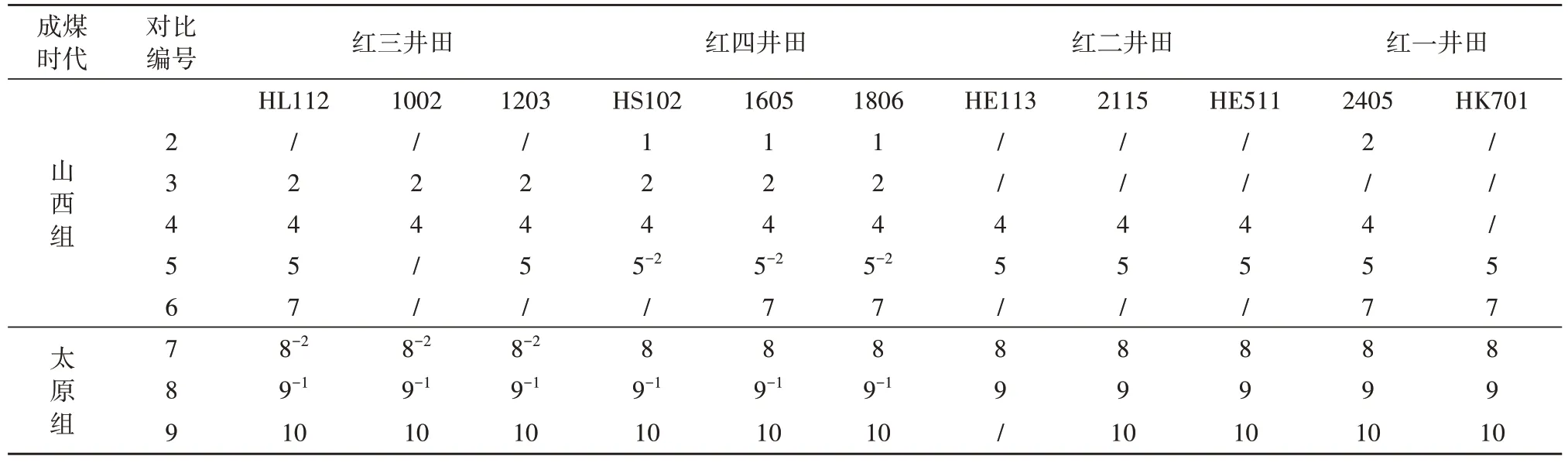

煤岩层对比是本次研究工作的核心基础,以矿区井田为基本单位,在每个独立井田选取质量合格、层序正常、煤层完整的钻孔2~3个,在原有地质勘查报告煤层对比成果的基础上,结合钻孔测井曲线、标志层、含煤组段及煤岩组合特征等方法进行煤岩层对比,统一煤层编号。本次煤岩层对比工作选取了红墩子矿区4个井田(勘查区)的11个钻孔,经测井形态特征、层段间距及厚度、煤岩结构、煤类特性及标志层的比对[7](表1),形成较为可靠的矿区煤岩层对比。

表1 煤岩层对比结果Table 1 Results of coal-rock correlation

1.4 煤质

以上述煤岩层对比结果为基础,对矿区煤层煤质进行了统计分析:水分(Mad)平均在0.46%~4.33%,灰分(Ad)平均21.48%~32.85%,挥发分(Vdaf)平均39.07%~42.25%,原煤全硫(St,d)含量为0.23%~5.62%,属中黏结—强黏结、低—中发热量、低磷。

2 研究方法及成果

2.1 研究方法

基于以往勘查资料及研究成果,统一对比、划分石炭系—二叠系太原组和下二叠统山西组煤岩层,再按照先井田、后矿区的顺序进行地质、煤质资料的分析研究,得出煤中硫在平面上的分布规律[7];同时,将山西组、太原组各煤层的煤中硫分布情况进行纵向对比,进而探究煤中硫在垂向上的变化规律。同时,在测试分析资料的基础上,以区域构造和沉积背景为基础,利用测井资料进行沉积旋回分析,重点研究沉积序列和沉积旋回特征,进而对煤田煤中硫的形成原因进行分析[8]。

2.2 研究成果

2.2.1 硫分等级划分

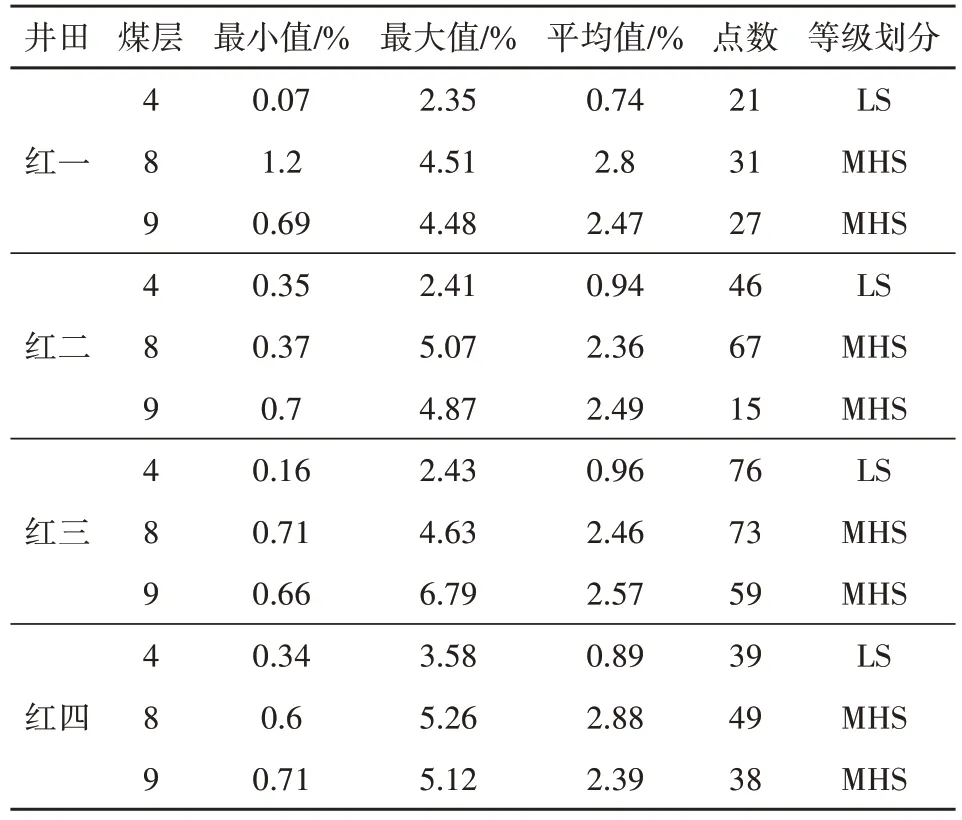

本次研究按照煤岩层对比结果并考虑该矿区各井田主采煤层情况,选取山西组4 煤及太原组8煤、9 煤进行分析。根据GB/T 214—2007《煤中全硫的测定方法》、GB/T 15224.2—2021《煤炭质量分级第2部分:硫分》进行统计,各煤层硫分等级如表2所示。

表2 硫分等级划分Table 2 Sulfur Classification

2.2.2 平面分布特征

1)山西组4 煤为低硫煤,原煤全硫(St,d)0.07%~3.58%,平均0.90%。4 煤从平面上看没有明显的变化规律,矿区高硫煤点见于红四井田1706 钻孔(3.58%),另有中高硫煤点分别见于红三井田HL212 钻孔(2.43%)、HL311 钻孔(2.07%)、803 钻孔(2.39%)、HW414 钻孔(2.45%),红二井田HK802钻孔(2.41%),红一井田HK704钻孔(2.35%)。

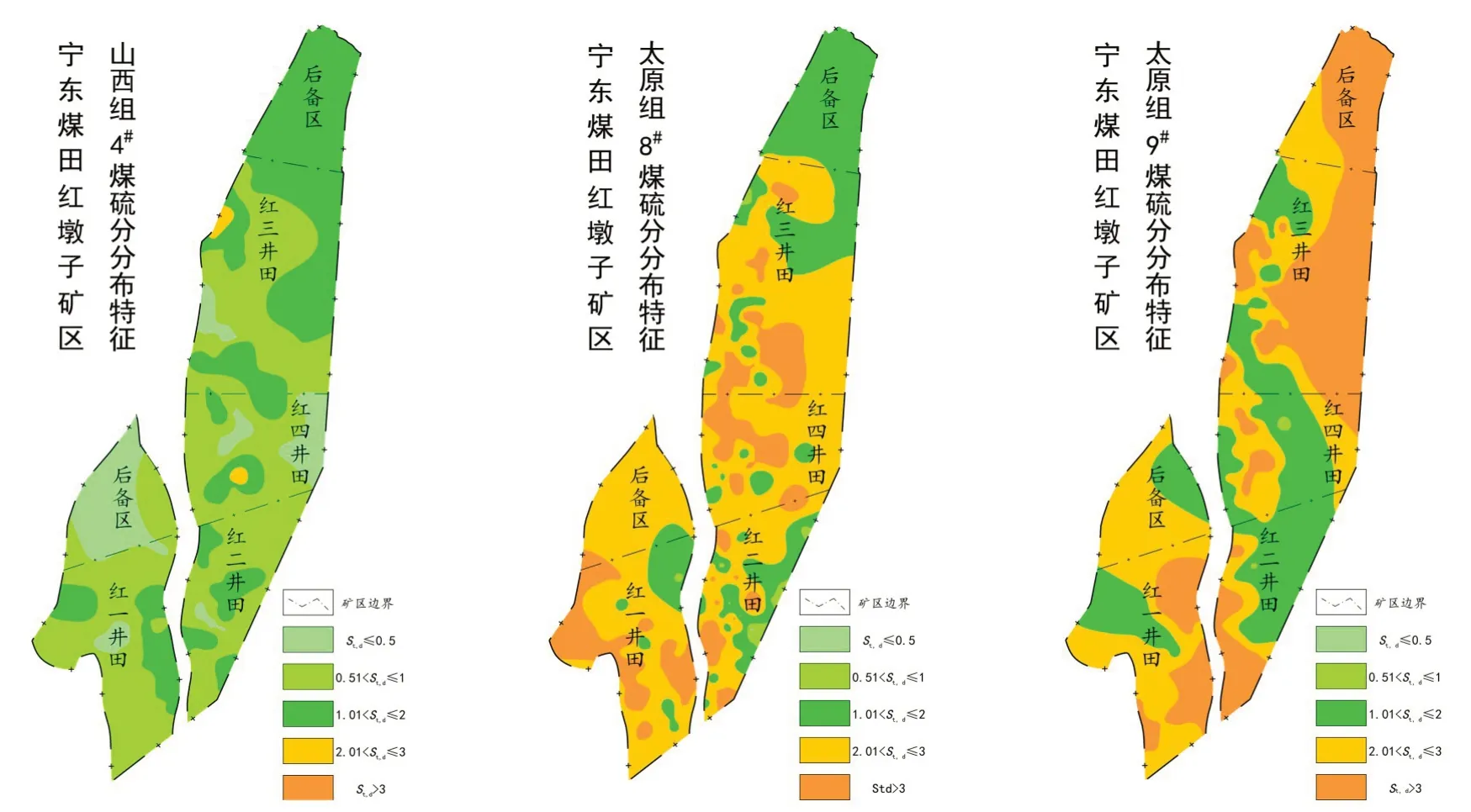

2)太原组8 煤为中高硫煤,原煤全硫(St,d)0.37%~5.26%,平均2.58%。中高硫煤分布范围广,仅在矿区北部及东南部硫分较低(图2),没有明显分布规律。矿区最低全硫值见于红二井田2312 钻孔(0.37%),最高全硫值见于红四井田1606 钻孔(5.26%)。

图2 硫分垂向分布特征Figure 2 Vertical distribution characteristics of sulfur content

3)太原组9 煤为中高硫煤,原煤全硫(St,d)0.66%~6.79%,平均2.49%。分布范围广泛,具东北、西南高,中部较低的变化规律(图3),矿区最高硫分值位于红三井田HW411 钻孔(6.79%),最低全硫值位于1202钻孔(0.66%)。

图3 红墩子矿区4、8、9煤硫分分布特征Figure 3 Sulfur Distribution characteristics of No.4、8、9 coal seam in Hongdunzi mining area

2.2.3 垂向分布特征

煤质分析结果显示,煤中硫分含量变化较大,呈现从山西组到太原组逐渐增大的变化趋势。同属太原组的7 煤、8 煤、9 煤均为中高硫煤,该三层煤全硫含量变化幅度较小,硫分含量呈自上而下逐渐升高的变化趋势。而山西组4煤的煤中硫含量明显偏低,造成了山西组和太原组煤中硫含量的显著变化,是因为太原组和山西组煤层因沉积环境不同而造成了煤中硫富集程度的巨大差异[9-10](图2)。

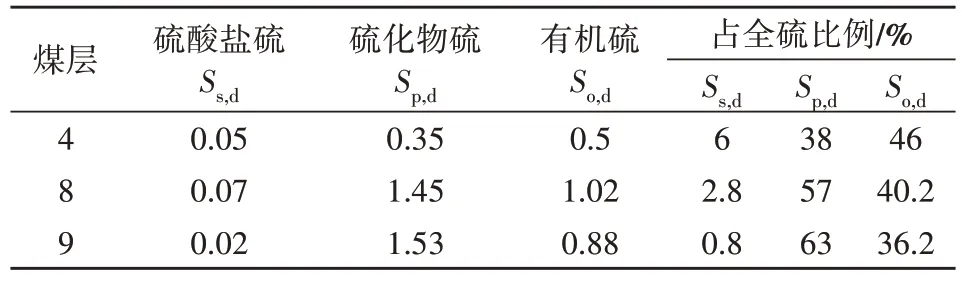

2.2.4 形态硫分布特征

山西组4 煤中硫元素以有机硫为主,有机硫占比达46%,具有有机硫最高、硫化铁硫次之和硫酸盐硫最低的赋存特征[11];9煤和8煤中的硫分以硫化铁硫为主要赋存形式,具有硫化铁硫最高、有机硫次之、硫酸盐硫最低的赋存特点(表3),硫化铁硫与全硫含量之比均超过50%,其中无机硫与全硫含量之比36.2%~40.2%(图3)。

表3 形态硫含量及其占比Table 3 Sulful proportion of various forms

3 讨论

3.1 成煤环境

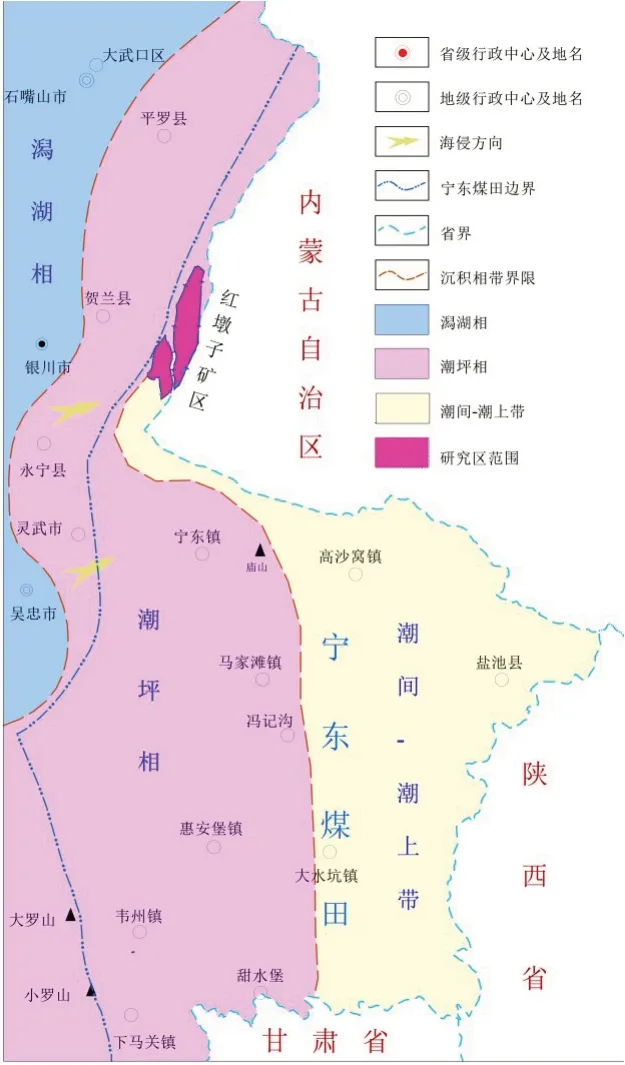

在石炭纪晚期海侵扩大的背景下,海水自西向东侵扰,沉积相由西向东分别为潟湖相-潮坪相(潮间、潮下带)-潟湖沼泽相-潮间、潮上带,形成海陆互碎屑含煤建造-太原组,此时,宁夏整个地区处于障壁海岸海水波动频繁、进退频繁的环境中(图4)。

图4 9煤沉积环境示意图Figure 4 Schematic depositional environment of No.9 coal seam

从山西组沉积中发现的腕足类化石碎片和海绿石、镁、绿泥石等海相矿物中,证实了二叠纪早期地壳缓慢抬升,海水逐渐退去,但海水的影响并未完全消失。此时河流作用明显增强,矿区开始接受陆相碎屑沉积。岩相古地理轮廓大致与石炭纪晚期一致,普遍接受了更加稳定的海退三角洲相沉积。至早二叠世晚期,海水基本退出,沉积环境逐步转化为陆地河流-三角洲沉积[12-16],在平面上可划分为三角洲平原亚相区和三角洲前缘原亚相区(图5)。

图5 8煤沉积环境示意图Figure 5 Schematic depositional environment of No.8 coal seam

煤中硫元素的重要来源是原始成煤植物和海水中的硫酸根离子。硫元素的富集程度主要与硫的供应、铁的供应、细菌的活动以及泥炭沼泽介质状况等元素有着紧密关系,是一个极其复杂的地质过程。煤中的硫分特征与沉积环境有很大的关系,特别是海水起着决定性的作用。以硫铁矿硫为主的中高硫煤和高硫煤容易在海陆交互式的沉积环境中形成;在碳酸盐台地沉积背景下发育的煤层,经海水作用,生成高有机硫煤的可能性较大;陆相沉积的煤层含硫量较低,但如果硫元素的补给源供应充足,其含硫量也可能较高[17-19]。

3.2 硫化物硫

中-高硫煤中的硫分主要来源于海水中的硫酸盐,而原位沉积形成的硫元素仅占少数。在海水环境中有着丰富的硫酸根离子,为泥炭提供了充足的硫源,随后与海水中如硫酸盐还原菌的一些厌氧菌、有机质发生一系列的生物、化学作用:硫酸盐转化为黄铁矿的过程较为复杂,先是在适当酸碱度的海水中,硫酸盐还原菌活性最强,能够将海水中的硫酸根离子还原成硫化氢,而后再和泥炭中的铁离子发生化学反应进而转化为二硫化铁,最终形成黄铁矿[20-21]。

红墩子矿区9煤、8煤形成于潟湖。潮坪沉积环境,在泥炭化和成煤过程中受海水影响,补充了足量的硫酸根离子,经过硫酸盐还原菌的生物作用,形成充足的硫化氢。鉴于有机质的化学活性较弱、铁离子活性高的特点,硫化氢将会优先与活性铁离子发生反应而生成二硫化铁;仅在硫化氢过量的条件下才能与有机质发生反应进而形成有机硫。所以红墩子矿区9煤、8煤最终形成以硫化铁硫含量为最高、有机硫含量次之的中高硫煤。

3.3 有机硫

沉积过程中,因成煤植物中的硫分形成的有机硫含量低于40%,而实际上矿区山西组4 煤的有机硫含量达50%,说明山西组4 煤层中的有机硫除成煤植物中的硫元素富集,还有另外一部分硫元素的富集,可能源于沉积环境中的其他藻类及微生物[22]。山西组4煤受河流作用影响,形成于河流-三角洲沉积环境。因此,环境中的硫酸根离子含量极低,且由于淡水、沼泽环境中的酸碱度不适宜硫酸盐还原菌的生存,造成了硫化氢数量的急剧减少。虽然铁离子易于与硫化氢反应形成铁硫化物,但由于早二叠世晚期海水逐渐退却,可利用的铁离子供给不足,在铁离子数量匮乏的环境下,硫化氢与有机质发生反应形成大量的有机硫并富集下来,最终形成山西组4 煤以有机硫为主,硫化铁硫次之的赋存特征[22-23]。

4 结论

1)从平面分布来看,山西组4 煤原煤全硫(St,d)为0.07%~2.05%,平均0.74%,属北高南低分布态势的低硫煤;太原组8 煤原煤全硫(St,d)平均2.58%,属中高硫煤,高硫煤零星分布,矿区中部和西部地区中高硫煤分布较广;太原组9 煤原煤全硫(St,d)平均2.49%,矿区东部硫分整体较高,高硫煤分布于东部及南部。矿区内煤中硫分的富集整体呈由东向西的迁移规律。

2)由于山西组4 煤形成于河流-三角洲沉积环境,受淡水成煤环境影响,可利用的铁离子极其有限,硫化氢与有机质发生反应形成大量的有机硫富集下来,形成山西组4 煤有机硫最高、硫化铁硫次之、硫酸盐硫最低的赋存特点。

3)由于太原组8 煤、9 煤形成于潟湖-潮坪沉积环境,在成煤过程中受海水影响,硫酸根离子数量充足,经由硫酸盐还原菌作用形成大量的硫化氢,并优先与铁离子结合进而生成二硫化铁,最终以黄铁矿的形式富集,过量的硫化氢则和有机质发生作用形成数量有限的有机硫。最终形成太原组8煤、9煤硫化铁硫最高、有机硫次之、硫酸盐硫最低的赋存特征。