扫码为何让消费者如此扫兴?

熊力

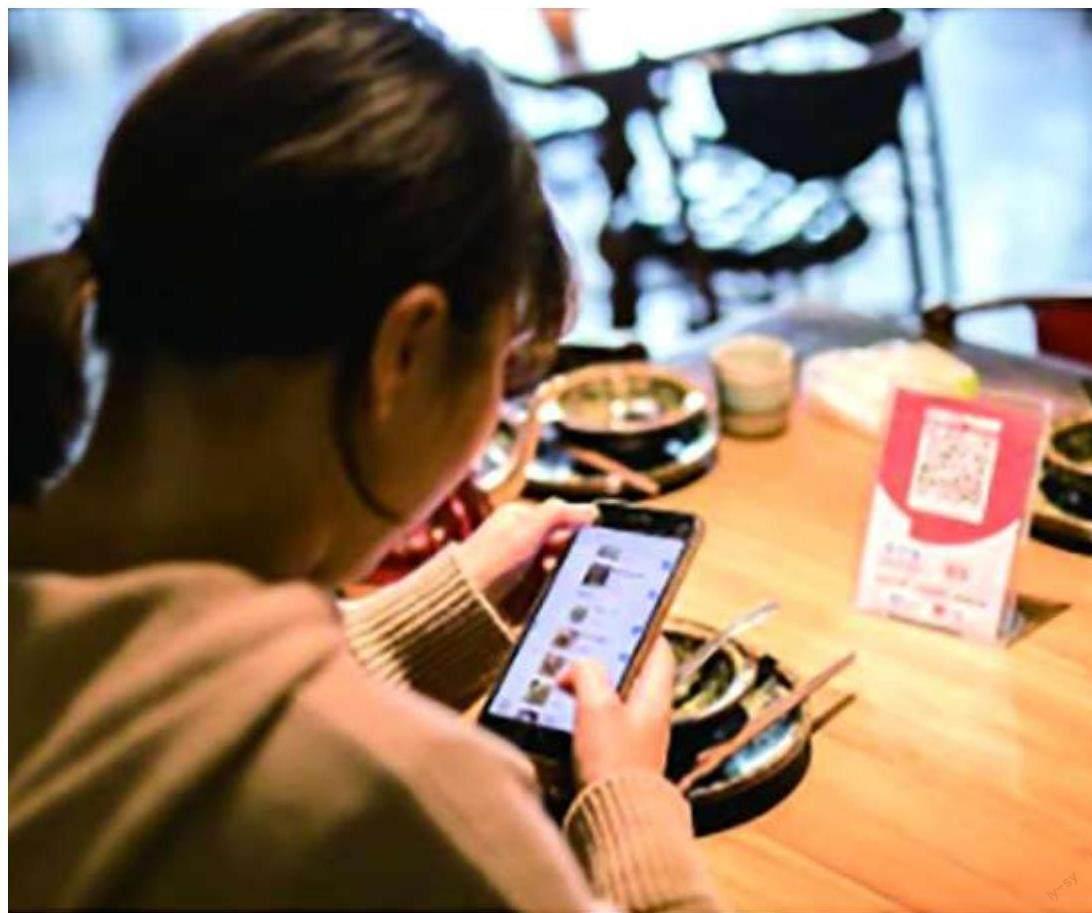

近日,央视再一次报道了“商家强制扫码乱象”。在报道中,上海市消费者权益保护委员会调查发现,部分商家存在强制或诱导消费者扫码现象。例如部分奶茶店,消费者明明已经到店,要想点单却只能扫码线上点,扫码后还必须“上缴”姓名、电话、位置等隐私信息,否则就无法下单。

扫码本意为了便捷。互联网兴起,各类线上支付平台使人们的生活日渐简单,出门在外,有时仅需一部手机便可满足全部消费需求,扫码点餐、扫码开票、扫码停车,并且扫码可以减少顾客等待时间、节约商家人力成本……

但不知从何时起,扫码却变成了消费者的负担。部分商家的扫码程序被外包出去,消费者一旦扫码,迎来的通常是一个难以关闭的广告界面,还容易被引流到别的小程序上。而在市场监管总局修订发布的互联网广告管理办法中明确规定,“以弹出等形式发布互联网广告,广告主、广告发布者应当显著标明关闭标志,确保一键关闭。”当然,对于消费者来说,在消费金钱之前还得額外支付时间成本,被动看广告,本身也很荒诞。

商家扫码服务“与时俱进”“遍地开花”,不仅危及消费者的个人信息,还存在部分商家拒绝消费者线下点单、买单的合理请求,忽视了不擅长使用电子产品的弱势群体,并且违背《中华人民共和国人民币管理条例》等相关规定。

在扫码之后,消费者还会收到各类优惠信息乃至于骚扰短信、骚扰电话。而根据《网络交易监督管理办法》,未经消费者同意或者请求,网络交易经营者不得向其发送商业性信息。但在这些不签署就禁止消费者使用服务的“隐私权政策”中,往往隐藏着类似“消费者同意商家向其发送商业性信息”的条例。

扫码点餐、扫码开票、扫码停车,这些本应是商家和消费者双方愿意的情况下,在消费过程中的一个程序,可消费者却在其中被迫暴露自己的隐私信息,让渡一部分个人权益,从消费者变成了商品,很难不产生怨言。

个人信息被商家“过度采、强制要、诱导取、违规用”的现象层出不穷,在这个“电信诈骗”引起热议的风口,消费者个人隐私可能会被“卖”给第三方、被盗用、被贩卖、被用于诈骗活动,或者可能频繁收到骚扰电话与短信等问题,再一次引发担忧。遇到这类情况,消费者完全可以运用法律武器,及时举报监督,积极维护自身权益;商家需严格遵循合法、正当、必要原则,事后也要做好消费者个人隐私信息保护工作;有关部门则需要强化对相关企业的监管力度,建立联合执法和监督的长效机制,完善投诉渠道和线上、线下调解机制,并及时惩治商家不法行为,加大处罚力度,提高其违法成本,使其“想违不敢违”。三方携手,方能打造“便捷有边界,扫码不扫兴”的清朗消费环境。