专业群背景下高职模块化教学改革研究

◇江苏信息职业技术学院商学院 张敏洁

本文梳理了目前高职院校专业群建设中出现的人才需求类型变化、人才职业发展路径变化、专业建设目标变化等实践问题,分析了专业群建设中应完成的对接产业发展人才需求、提升人才职业发展能力、实现专业群可持续发展等三项任务,阐明了基于专业群的模块化教学模式适用于高职院校专业群建设的改革路径及意义。

1 引言

2019年,教育部、财政部印发的《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》(以下简称“双高计划”)中进一步要求高职院校健全对接产业、动态调整、自我完善的专业群建设发展机制,实现人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合[1]。因此,如何通过专业群教学模式改革优化专业群人才培养结构、如何发挥高职院校专业群在人才培养中的集聚效应,进而向产业及产业链输送符合产业升级和结构调整需求的、具有岗位迁移能力、职业持续发展能力的高素质技术技能人才,是目前高职院校专业群建设中需要研究的重要课题。

2 改革背景

2.1 相关概念

(1)专业群相关理论。

在我国高等职业教育领域,明确出现“专业群建设”及其相关提法,是从2006年开始的。专业群的概念,借鉴了经济学中的“产业集群”相关理论。在组群逻辑上,有基于学科基础、基于现有教学资源、基于岗位群(职业群)、基于产业链等多种组群逻辑[2]。基于产业链组建的专业群,是各专业围绕某一行业产业链而设置形成的一类专业集群,以求集聚各专业的相关资源,培养满足快速变化的产业需求、适应性更强、就业面更宽的高素质技术技能人才[3]。因此,在“双高计划”的引领下,高职院校专业群建设的目标任务为支撑高水平高职院校建设、满足高质量充分就业需要以及服务现代化经济体系建设[4]。

(2)模块化教学模式相关理论。

模块化教学模式有两个代表性流派:职业技能模块教学模式(MES)和能力本位教学模式(CBE)。蒋乃平对上述两种模块化教学模式进行了系统的归纳,总结了四个主要的相似点:课程设计都采用了类似于教学计划开发法(DACUM)的课程开发方法;课程体系是模块化的,可以灵活组合;教学方式均以学生为中心,教学进度强调个性化;均基于终身学习的大框架[5]。近年来,随着高职教育改革的日益深入,在高职教育中应用模块化教学模式的研究也越来越多。戴勇[6]探讨了高职模块化课程的内涵、目标、开发方法以及功能等;邹立军等[7]研究了集群式模块课程在高职课程建设中的运用;袁俊[8]分析了基于融通体系的高职模块化教学模式并提出了相应的实施路径;舒伟[9]研究了现代学徒制背景下的模块化课程体系。

2.2 实践问题

(1)产业升级使人才需求类型发生变化。

近年来,以“物大云智”为代表的新技术的渗透,使得无论在传统产业还是新兴产业,都出现了许多新职业、新岗位。我国人力资源与社会保障部自颁布2015年版《中华人民共和国职业分类大典》至今,已经连续五次向社会发布新职业信息。相当一部分新增职业,如物联网安装调试员、区块链工程技术人员等,可以说是由新技术催生而来的。由于新技术的应用、产业行业间的相互渗透融合,无论是传统职业还是新增职业都对相关就职人员提出了更高的要求,例如建筑信息模型技术员、互联网营销师等职业或岗位,均要求相关就业人员除了具备本岗位的专业知识技能外,还需掌握交叉领域的知识技能,对人才技能的交叉程度、复合程度、多元化程度都提出了较高的要求。

由于当前对人才多样性的需求大大增加,人才供给的目标也逐渐从传统的“一个人面向一个岗位、一种职业、一个行业”向“一个人能面向多个相关岗位、一类相关职业、多个交叉行业”发生着转变。

(2)技术革新使人才职业发展发生变化。

人社部颁布的2015版《中华人民共和国职业分类大典》共有1481个职业,相比1999版,共新增9个职业中类、21个职业小类,减少547个职业。此后,人社部也曾多次发布新增、修订及删除职业的相关信息。曾有学者推断,平均每3至5年就有约50%的职业技能需要更新,而人类的职业大约每过15年就要更换20%[10]。

由此可见,职业是不断演进的,这意味着,一个人在同一单位同一个岗位上长时间从事同一个职业的可能性越来越小,大部分就职人员都有可能面临岗位、职业、就职单位甚至是就职行业的转变。因此,应对职业发展不稳定性的能力也将是人才将来必备的能力之一。

(3)职业演进使专业建设目标发生变化。

高职教育的专业设置与工作岗位、职业之间存在密不可分的的对应关系。随着社会经济的飞速发展和产业结构的调整升级,新职业的不断发布,表明社会分工正在进一步地趋向于精细化和多元化。依据2015版的《职业分类大典》及之后历年发布的增补与修订职业信息,以及2015版的《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》及之后历年发布的增补与修订专业信息可知,目前社会上的职业数量以远多于高职教育的专业数量,这意味着专业与职业的一一对应已无法实现,专业体系设置时必须大大提高职业类别和岗位种类的覆盖面。在这种情况下,2006年教育部和财政部通过发布《关于实施国家示范性高等职业院校建设计划,加快高等职业教育改革与发展的意见》[11]开启了我国高职院校专业群建设元年。

3 改革任务

3.1 对接产业发展的人才需求

我国高职教育领域的专业群建设,实践中存在两种典型的组群逻辑:一种是依据产业链逻辑进行组群,另一种依据专业逻辑进行组群[3]。产业链逻辑的专业群,各专业围绕某一行业产业链设置形成专业集群[12],根据行业产业链特征,对已有专业进行交叉融合、衍生重组。专业逻辑的专业群,由若干个学科基础或技术领域相近的专业组成[13],强调群内专业的相近性和共享性。“职业性”作为高职教育的天然职责,要求高职院校的专业群建设要起到高职教育与产业集群时空对接的桥梁作用。因此,近年来越来越多的高职院校倾向于采用产业链组群逻辑。

产业的提升与转型使职业及其职业要素间的联系发生变化[14]。因此,高职院校专业群建设的任务之一,是精准分析产业链上的职业、岗位,进而以这些职业(岗位)群为基础,分析其人才需求,以此为人才供给的培养目标,实现专业群与产业链的有效对接。

3.2 提升人才的职业发展能力

终身学习是现代教育思想的重要体现[15],毕业于高职院校的就职人员,其职业生涯通常是从一线岗位开始起步的,而很多一线岗位技术含量并不高,可替代性还很强,如近年来用人需求非常旺盛的在线客服、快递配送员、带货主播等岗位,都是典型的 “吃青春饭”的工作岗位。

因此,高职院校专业群建设的第二个任务,是通过专业群设置的人才培养体系,帮助学习者构建相对完整的职业生涯路径。通过专业群设置的人才培养体系,首先应使学习者能够胜任某一具体的岗位或职业,能在社会上得以立足和生存;其次,应帮助学习者获得职业发展的相关能力,能在某个岗位群或某些相关的职业链上具有转岗的能力,以获得更大的职业发展空间;最后,还应积极培养学习者的终身学习能力,使学习者能够有足够的底气和能力去适应产业升级和新技术的发展,从而避免很快被岗位、职业、产业淘汰的风险。也就是说,高职院校专业群的人才培养任务,是为学习者提供良好就业前景,同时帮助学习者夯实在岗位群、职业群中横向流动和纵向晋升的基础。

3.3 实现专业群的可持续发展

随着区域一体化战略的不断推进,区域内的产业结构调整、产业转型升级、企业集聚重组等都将进一步加速,使过去单一专业体系的人才培养方式已经无法适应市场对人力资源的需求。

因此,高职院校专业群建设的第三个任务,是构建一种柔性化的、可动态调整的、主动适应市场需求变化的专业结构。在保持专业结构相对稳定的前提下,尽可能发挥专业群的集聚效应和灵活开放性,紧跟产业演进的步伐。甚至,可以在充分调研的基础上预测产业集群的发展趋势,主动超前布局专业群的建设规划,延长专业群以及群内专业的生命周期,使专业群在平稳有序发展的同时还能保持一定的先进性,确保高职教育的可持续发展。

4 改革路径

4.1 基于专业群的高职模块化教学模式改革的路径

由于模块化的主要优点是降低系统复杂性和提升系统柔性,因而模块化教学模式同样也具有课程模块标准化、可灵活组合、可定制化等特征。为更好地与产业链、岗位群不断变换的人才需求对接,以职业教育为根本的高职院校可以采用基于专业群的模块化教学模式,将过去单一专业面向“单人单岗”的人才输出方式转变为专业集群面向“多人多岗”打包输送交叉复合型人才的人才输出方式。

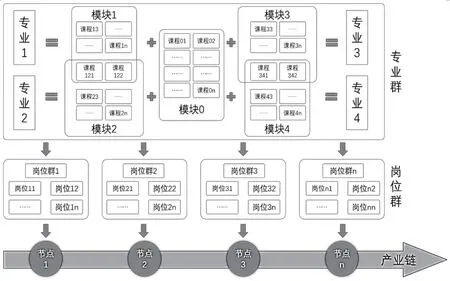

基于专业群的模块化教学模式的简单示意图如图1,本质上就是要采用模块化的课程体系,打破传统的专业边界,通过教学活动、教学资源库等的模块化来实现发挥专业集聚优势、优化专业结构等专业群建设目标。

图1 基于专业群的模块化教学模式示意图

4.2 基于专业群的高职模块化教学模式改革的效果

(1)有利于更好地对接产业发展的人才需求。

模块化的重要特性是通过标准化的模块,降低系统复杂性并提升系统柔性,因此模块化教学模式可以通过标准教学模块的建设,降低专业群内不同专业课程体系的复杂性,通过对专业群内各个专业的原有的线性逻辑课程体系进行解构和重组,大大提升专业群课程体系的柔性。

基于专业群的模块化教学模式能够以更快的速度、更小的代价去适应产业的飞速发展,以降低相对于产业发展速度来讲的高职专业群建设的滞后性。高职专业群建设采用模块化的课程体系后,当产业环境、人才需求发生变化时,专业群通过保持多数通用性、基础性较强的课程模块相对稳定,升级部分原有模块,开发少量新模块,即可主动应对产业调整的快速化。

(2)有利于更好地提升人才的职业发展能力。

过去很长一段时间内,高职院校专业群建设采用“产业-专业-就业”的逻辑,在追求高就业率的同时,也在一定程度上造成了高离职率[16]。究其原因,主要是在产业升级和结构性就业矛盾的双重压力下,忽略了劳动力市场的复杂性和人力资源需求的多样性。现在,无论是产业发展的速度还是职业演变的趋势,都极大的增加了工作岗位的不稳定性。因此,当下的高职教育,一方面要为学习者提供在岗位群、职业链中横向流动的可能性,另一方要还为学习者夯实在职业领域中纵向晋升的基础,以期他们在进入人力资源市场时拥有更好的切入点和更强的竞争力。

基于专业群的模块化教学模式中通用性较强的基础课程模块可以给学习者提供较以往单一专业覆盖面更广的专业基础教育,从而提升了学习者的职业迁移能力。基于专业群的模块化教学模式中灵活的专业课程模块,则可以更快地应外部行业、产业的变化而进行针对性的调整,以适应某些岗位群、职业链的内涵变化,从而更好地提升学习者的关键岗位能力。因此,相对于传统的单一专业线性教学模式,基于专业群的模块化教学模式能为学习者在将来的职业生涯中提供更大的发展空间。

(3)有利于更好地实现专业群的可持续发展。

在“双高计划”的引领下,高职院校的专业群建设既要体现灵活开放、产业适应性强等办学理念;又要保持专业结构的相对稳定,以便于优质教学资源的积累和专业特色的沉淀,才能更为长久地保持专业群的办学活力。

基于专业群的模块化教学模式具有如下三点优势:第一,能够通过专业群内优质基础核心课程模块的共享为专业群构建基础框架,以保证专业结构的相对稳定性;第二,能够通过专业课程模块灵活地拆分、互换或交叉重组,使专业群结构保持较强的适应性;第三,有利于打破传统的专业界线,以课程模块的形式调配教学资源,将专业群管理模式由传统的直线式管理模式转变为更具弹性、更灵活开放的矩阵式管理模式。

因此,基于专业群的模块化教学模式能够为群内原有专业的优化升级,过时专业的关停并转,以及新专业的演化派生提供足够的空间,为整个专业群的长期可持续发展提供坚实的保障。

5 结论与展望

综上所述,在我国高等职业教育专业群优化建设的新阶段中,基于专业群的模块化教学模式首先能够更好的对接产业发展的人才需求,为产业升级供给更多复合π型人才;其次,能够更好地适应劳动力市场的复杂性和人力资源需求的多样性,并以整个职业生涯为培养目标,帮助学习者获得更强的就业竞争力和职业发展能力;最后能够促进高职院校专业群主动适应产业变革、自主优化调整专业结构,确保专业群的长期可持续发展。

在国家大力推进专业群建设的政策指引下,如何构建模块化教学模式下的专业群管理模式、如何重构基于专业群的模块化教学课程体系、如何调配基于专业群的模块化教学资源、如何设计基于专业群的模块化教学活动、如何整合基于专业群的模块化教学资源库、如何建立基于专业群的模块化教学评价体系和调整机制,都是专业群建设背景下高职院校模块化教学模式改革具体实践中需要进一步研究和探讨的问题。