侵蚀性海岸带生态保护修复实践

翟 法

(上海友为工程设计有限公司,上海 200093)

风暴潮和海平面上升等海洋灾害长期威胁着沿海地区的安全,传统的海堤、防波堤等海岸防护工程被广泛用于应对洪潮风险。然而这些防御措施也面临着许多问题。海堤工程建成后需要持续投入高昂的维护成本,随着海平面的上升和不断增加的洪潮风险,传统的加高加固措施变得不可持续。围填海工程侵占大量滩涂资源,导致潮滩生境退化,容易引起局部岸滩侵淤,加剧了海岸线的脆弱性。此外,为了保滩而引入的互花米草等外来物种入侵能力强,严重威胁着海岸带生物多样性和生态系统健康。

近年来,海岸带特有的红树林、盐沼、海草床、珊瑚礁、牡蛎礁等典型海洋生态系统得到了世界各国的普遍重视,综合考虑海岸带生态与减灾协同增效的保护修复技术逐渐成为主流。本文以上海市南汇嘴为例,从技术方案和实施效果等方面对侵蚀性海岸带生态保护修复进行探讨和分析,以期为相关海岸带生态保护修复技术在我国的推广和应用提供一定的参考。

1 区域概况

南汇嘴位于上海市大陆片的最东端,处于长江口与杭州湾涨潮分流和落潮合流的分界点,也处于陆地生态系统与海洋生态系统的交汇点,属于典型生态过渡特点的海岸带地域系统。该区域是上海市大陆片遭遇台风、风暴潮等海洋自然灾害风险最高的海岸带。20世纪90年代以来,人工半岛和南汇东滩的促淤圈围将原南汇边滩变成了陆地,为上海市社会经济发展提供了大量的土地资源,然而这些工程也给南汇地区海岸带稳定性和生态系统安全带来了不同程度的危害。

南汇地区位于东亚-澳大利亚候鸟迁徙通道上,是候鸟迁徙的重要停歇地和中转站。南汇嘴沿线分布着淤泥质潮滩湿地,以芦苇群落、海三棱藨草群落为主的区域植被和丰富的底栖动物资源为候鸟提供了休息场所和食物。自2015年以来,互花米草已成为该区域的主要植被,芦苇以斑块形式分布其中,海三棱藨草以斑块形式分布于消浪坝外侧潮滩。

2 问题诊断

2.1 海岸带侵蚀,降低了海岸整体防潮减灾能力

在淤泥质海岸上,促使岸滩演变的基本动力过程是波浪掀沙、潮流输沙。本次研究的海岸带侵蚀区位于南汇嘴观海公园外海侧,消浪坝外侧滩面高程不足1m。在强风浪作用、长江口上游入海沙量减少、海平面上升的背景下,南汇东滩促淤工程截留了部分入海泥沙并导致南汇嘴沿线海域潮流动力的增强,进一步加剧了南汇嘴海岸带侵蚀。根据2016年和2020年的滩面地形测量资料显示,0.5m和0m等高线内移明显,海岸带整体呈侵蚀态势,如图1所示。此外,根据河床演变分析结论和现场调查资料,南汇嘴一线海堤堤前岸滩侵蚀现象严重,消浪坝块体出现破损,坝内中高滩持续被淘刷,影响一线海堤的稳定安全和风暴潮防御能力。

图1 2016年和2020年滩面等高线变化(单位:m)

2.2 滩涂资源萎缩,鸟类觅食空间不足

每年春季和秋季均有大量的鸻鹬类候鸟来到上海沿海滩涂湿地停歇觅食,主要以滩涂上的底栖动物为食。海三棱藨草的群落和潮滩是水鸟的传统栖息地,其球茎、幼苗和种子也是雁鸭类、鸻鹬类的食物。南汇嘴沿线海岸带缺乏低滩盐沼植被和光滩生境,不利于底栖生物的生存和繁衍,无法为鸟类提供合适的停歇觅食地。

2.3 互花米草入侵影响滩涂湿地生物多样性和生态系统安全

互花米草的大量入侵导致本土植被生态位受挤占,改变了土著微生物群落和土壤底栖动物群落结构,进而影响生态系统的营养循环规律,对依赖芦苇、海三棱藨草等群落的底栖生物和鸟类产生不利影响,威胁原生湿地的物种多样性和生态安全。

根据华师大生态团队相关调查结果显示,2021年外来物种互花米草已成为南汇地区的主要盐沼植被,面积占比超过80%,分布于中、高、低潮滩,严重侵蚀芦苇和海三棱藨草的生长空间;2017—2021年,底栖生物种类从30种减少至11种;2012年以来,芦苇鸟类的数量和种类均出现了大幅度的下降。

3 侵蚀性海岸带生态保护修复

3.1 修复技术

根据相关导则,海岸带生态保护修复技术主要包括红树林、盐沼、珊瑚礁、海草床、牡蛎礁、砂质海岸等海岸带典型生态系统修复和基底修复、海滩养护、和海堤生态化建设等内容。针对南汇嘴海岸带存在的海滩侵蚀、外来物种入侵、生物多样性减少等问题,秉承“基于自然的解决方法(Nature-based Solutions,简称NbS)”理念,本文从工程措施和生物措施两个方面分别提出海岸带保护修复技术和潮间带生物多样性恢复技术。海岸带保护修复技术具体包括低滩人工牡蛎礁群构建技术与中高滩消浪坝及滩面修复技术;潮间带生物多样性恢复技术具体包括互花米草治理及盐沼植被恢复技术与底栖生物增殖放流技术。

3.2 修复方案

3.2.1低滩人工牡蛎礁群构建

为了控制海岸带进一步侵蚀,采用人工牡蛎礁块体在低滩区域构建复合型牡蛎礁单元来缓流、护滩和消浪,同时为底栖生物的繁衍、低滩植被的生长和鸟类的停歇创造生态空间。

根据牡蛎礁生态减灾的功能定位,兼顾整体美观性,对牡蛎礁单元形态进行优化。以寻氏肌蛤、海扇蛤、牡蛎3种贝壳形态和圆形为意向,设计18个贝壳形+3个圆形牡蛎礁单元,交错布置在海滩侵蚀区域,形成一道自然、艺术和工程完美结合的大地艺术景观。为了提供更大的生态空间、满足不同牡蛎礁固着基布置的内部空间,牡蛎礁体固着基结构型式采用透空式半圆型块体,如图2—4所示。

图3 低滩人工牡蛎礁群平面布置

图4 透空式半圆形混凝土牡蛎礁块体

3.2.2中高滩消浪坝及滩面修复

中高滩消浪坝作为一线海堤防潮减灾的一部分,具有消浪和保滩作用,主要应用在潮流和波浪作用均比较强的海岸带地区。南汇嘴沿线消浪坝现状护面扭王块体单重1.5t,采用50年一遇波要素复核计算,得到其单重不宜小于3t。消浪坝外坡采用3t扭王块体护砌,内坡通过抛石理砌整平,如图5所示。芦苇、碱蓬等本土盐沼植被对滩面高程的要求不低于3.0m,综合考虑消浪、保滩和生态需要,保滩坝坝顶高程取至平均高潮位附近。

图5 消浪坝结构修复方案

为了恢复本土盐沼植被生长基底,采用微地形改造技术分别修复坝内被侵蚀的湿地滩面(不低于3.0m)和圆形牡蛎礁单元内部滩面(2.0~2.5m)。

3.2.3互花米草治理及盐沼植被恢复

针对互花米草的强入侵性和对生态系统造成的危害,国际上主流的控制方法有物理法、化学法和生物法。单一控制措施治理互花米草,一般只在局部范围内有效果,对成片互花米草来说,将几种控制措施结合使用才能获得较好效果。首先采取“刈割+翻耕”的物理方法清除互花米草种群,抑制互花米草的萌发和再生,其次运用种植本土盐沼植被的生物替代方法,恢复海岸带滩涂湿地生态。上述互花米草治理技术灭除效果良好、技术成熟、成本低廉、安全高效,在上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区得到了大量应用。

刈割时间宜选在互花米草扬花期即每年的5—8月进行,目的是阻止传粉、结实,减少种子库,控制互花米草的有性繁殖。刈割后的互花米草仍可通过根茎进行无性繁殖。待重新生长的互花米草高度达到0.2~0.3m时,再次进行刈割,刈割总次数不小于3次。冬季是互花米草的生长季末期,互花米草根茎受损后将更难恢复。为防止互花米草根茎扩散、保证刈割效果,可在冬季对刈割后的互花米草进行翻耕。

待互花米草清理完成后,开始恢复本土盐沼植被。恢复范围包括主堤与消浪坝之间的中高滩地湿地和圆形牡蛎礁单元内的低滩湿地。根据本土植物生长特点及分布情况,在消浪坝内中高滩面上种植芦苇,在圆形牡蛎礁单元内滩面上种植海三棱藨草。

3.2.4底栖生物增殖放流

增殖放流是恢复和优化水生生物群落结构、提高水生生物生产力的有效手段。通过在低滩牡蛎礁群和盐沼湿地内投放底栖生物,构建完整的食物链,提升生物多样性,巩固生态修复效果,形成稳定的生态系统。

根据相关研究,长江口与杭州湾主要分布着近江牡蛎和熊本牡蛎,结合长江口牡蛎礁修复实践经验,投放牡蛎种苗以近江牡蛎为主。除牡蛎外,其他底栖动物投放物种宜选择本土种或适应性较强的广布种,且自身应有饵料价值,才能在食物链和营养盐的转化循环中发挥承上启下的作用。南汇地区底栖动物以软体动物为主,见表1,为实现底栖动物的多样性,投放物种宜以软体动物、节肢动物(甲壳类)和环节动物为主,辅以节肢动物(软甲类)、脊索动物和纽形动物。

表1 南汇地区底栖动物群落划分

4 生态减灾效果预测评估

运用潮流、泥沙和波浪数值模型,结合相关规范和导则,分别从缓流、护滩和消浪3个角度,预测评估南汇嘴海岸带生态保护修复方案的生态减灾效果。

4.1 模型介绍

4.1.1潮流数值模型

长江口潮流数值模型采用Mike 21 Flow Model FM模块构建,模型的计算范围西边界取至长江大通,东边界取至东经123°,北边界取至吕四港北纬32.5°,南边界取至象山港附近。计算网格采用六节点二次三角形单元和八节点二次四边形单元相结合。模型验证采用2015年1—2月的实测水文资料,部分站点的验证结果如图6所示。

图6 水位验证结果

4.1.2泥沙数值模型

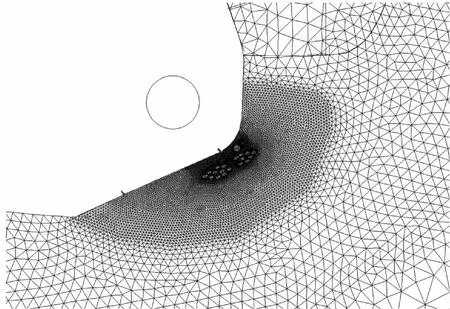

长江口三维泥沙数学模型基于无结构网格,采用有限体积法离散三维浅水方程、物质输运方程及地形变化方程,其具有很好的复杂边界适应能力和质量守恒性。模型计算域主要包括了长江干流、南北支、南北港、南北槽以及杭州湾等在内的水域,其中东西向长度大约600km,南北向宽度也为600km左右;计算采用的三角形网格共计17万多个,计算域内整体水平网格情况如图7所示,工程局部加密网格如图8所示,网格完全贴合工程建筑物边界,能精确反映工程建筑物的作用,垂线采用6层Sigma网格。

图7 模型范围及计算网格图

图8 研究区域网格图

对2020年7—8月的含沙量进行了验证,验证结果如图9所示。由验证结果可知,计算含沙量过程与实测过程比较一致,可应用于长江口杭州湾地区的地形冲淤分析。

4.1.3波浪数值模型

表2 波要素验证结果

4.2 缓流效果

运用长江口潮流数值模型分析人工牡蛎礁群实施前后的流速差值,计算潮型采用典型大潮过程。由图10的计算结果可以看出,在涨潮和落潮期间,人工牡蛎礁群单元及侵蚀海滩区域范围内的流速整体均有明显降低,整体流速减小数值在0.1~0.8m/s,涨落潮全过程中牡蛎礁内部流速均低于0.6m/s,可以营造较大面积的缓流区,为牡蛎等底栖生物迁移附着以及盐沼植被生长提供有利条件。

图10 牡蛎礁群实施前后潮流流速差值(实施后-实施前)

4.3 护滩效果

运用长江口水沙盐三维泥沙数值模型开展低滩人工牡蛎礁群实施后南汇嘴海岸带地形冲淤变化研究,如图11所示。由图11的计算结果可以看出,人工牡蛎礁群实施1年后,人工牡蛎礁群局部以及受其掩护的上、下游区域均发生淤积,受影响范围为长约7.7km、宽约1km的长条区域。淤积幅度多在0.40m以内。人工牡蛎礁群实施3年后,在影响范围和幅值上较1年后有所增加,淤积幅度多在0.80m以内。

图11 低滩人工牡蛎礁群实施后水下地形变化

由此可见,人工牡蛎礁群的实施能够减缓海滩侵蚀态势,起到保护岸滩的作用,且海滩淤积厚度相对有限,不会影响到牡蛎的繁殖生境。

4.4 消浪效果

以南汇嘴一线海堤200年一遇防潮标准(200年一遇高潮位+12级风)、SE主风向作为控制条件,分别分析消浪坝、人工牡蛎礁群以及盐沼植被的消浪特性,主要评价指标采用波高衰减率(RwL)。其中波高衰减率为风暴潮期间,波浪经过潜堤、礁体或植被区后,波高衰减量(H0HL)与来波波高H0的比值百分数,按公式(1)进行计算:

(1)

式中,H0—潜堤或植被区前测点的有效波高,m;HL—潜堤或植被区后测点的有效波高,m。

4.4.1消浪坝

消浪坝顶宽2.5m,顶部淹没水深2.7m,由莆田试验站和波浪传播变形公式计算得到消浪坝前波高3.0m、波长62.3m。根据海堤规范中潜堤堤后波要素公式,计算得到波浪越堤后波高衰减率在12%左右。此外,修复消浪坝也有利于维持坝后中高滩地,保证海堤前有足够宽的破波带,增加波能耗散,降低海浪对主堤结构安全的影响。

4.4.2人工牡蛎礁群

人工牡蛎礁群布置范围沿波向达500m,考虑到浅水变形和底摩阻损耗对波高变化均有一定影响,波高衰减率不能直观地反映人工牡蛎礁群的消浪效果,采用方案实施前后波高比这一指标更为合适。

根据波浪数值模型计算结果,消浪效果较好的范围主要分布在礁群与消浪坝之间的低滩区域,波高比在0.5~0.9。中高滩区域水深较浅,波浪已经破碎,波高主要由水深决定,因此方案实施前后波高比接近1。

4.4.3盐沼植被

南汇嘴沿线中高滩本土盐沼植被恢复以芦苇为主,根据现有芦苇分布和生长情况,平均高度约2m,植株密度40株/m2,种植带宽度40~150m;波高取2.5m,从中高滩面起算水位约3m。根据盐沼修复技术导则中的波高衰减率参考表,南汇嘴高滩芦苇恢复后的波高衰减率在45%~78%之间。由于芦苇的生长受到各种自然环境因素影响,如气候变化导致生长密度或高度达不到预期值或遭遇风暴潮时可能出现大面积倒伏、折断甚至连根拔起等不利情形,在实际应用中宜酌情考虑一定的安全富余度。

5 结语

本文以南汇嘴海岸带存在的海滩侵蚀和滩涂湿地退化问题为导向,提出了海滩保护修复和生物多样性恢复两种策略,运用数学模型等工具预测评估南汇嘴海岸带生态保护修复方案的生态减灾效果。分析结果表明,修复方案在缓流、护滩和消浪方面均有较好的效果,能够为海岸带生态系统恢复营造合适的生境,有效提高海岸带防潮减灾能力和应对气候变化的韧性。生态系统的恢复是一个缓慢的过程,生态保护修复项目的生态效果和植物减灾效果需要一定时间才能逐渐显现。海岸带生态修复工程实施后,建议做好跟踪监测和灾后调查等工作,为准确评价海岸带生态保护修复效益、实现海岸带生态减灾目标提供数据支撑。

——乌尤尼盐沼