遭遇数字风险:基层政府的治理逻辑与现实困境

聂召英 王伊欢

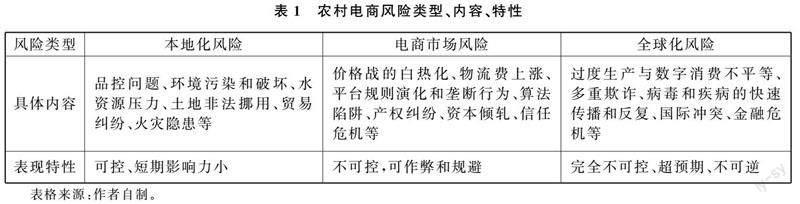

摘 要:农村电商在现代化数字经济中的发展和扩张,对农村社会的环境、资源、安全等产生了一定程度的损害和威胁,农村社会面临着来自本地化、电商市场和全球化的三重风险。基层治理面临着前所未有的挑战和压力,风险治理成为主要议题和任务。农村电商显著的经济效应和社会影响力,使基层政府不得不从打击、遏制的强制性行动转变为淡化风险并采取扶持发展的姿态。然而,基层政府淡化、压制风险的方式并没有消除风险,反而使风险日渐成为问题。基层政府碎片化的治理方式、新兴产业治理边界的模糊性、数据要素扩张风险的不可控等因素使风险治理陷入困境。基层政府应构建常态化风险治理体系、提高联治力、建构补偿数字资本主义风险的机制等,从而减弱农村电商生产运营产生的风险,改善基层社会运营状况,发展产业的安全性和自由度。

关键词:基层治理;农村电商;风险治理;数据要素;算法利维坦

中图分类号:D422 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2023)05-0003-11

一、问题的提出

面对百年未有之大变局,建立健全风险治理体系、构筑风险防火墙成为现代国家、政府等治理主体迫在眉睫之任务。现代化进程中“技术—经济”的发展后果逐渐凸显,呈现“自反性”和“二重性”,发展本身日渐成为问题。坐在文明火山上的现代性,其首要任务便是如何识别风险,提升对风险的感知力、应对力、处置力和反思力。党的二十大将风险治理意识提升到了史无前例的新高度,指出要推进国家安全体系和能力现代化,坚决维护国家安全和社会稳定[1]。

文森特·莫斯可认为,人类即将进入一个全面数字化的社会,生产生活空间的数字化转型已成为社会常态[2]。在国家主导的市场数字化转型背景下,平台经济是数字经济的一种特殊形态,具有颠覆式创新、多边市场、跨界竞争及线上线下能力综合等特征,包括电商、网络约车、文娱、社交、搜索、数字金融、工具、门户、共享、服务、物流等业务类型[3](pp.6-7)。其中,农村电商则是平台经济与农村产业相融合、相交互发展下的具体化和地方性产物。农村电商作为平台经济发展过程中的新媒介、新技术和新知识,以带动农村经济、推动城乡二元互动和一体化进程的方式反向推进农村基层治理方式、治理内容、治理手段的转型,有助于乡村现代化治理体系的建构和完善。自2020年突发性意外风险爆发,数量众多、分散度高的农民网商在平台经济的场域中承受着“水即将淹没脖子”的生存危机和心理煎熬,不得不大批量退出电商市场,导致农村电商的发展出现衰退迹象。农村电商在风险面前的脆弱性成为倒逼基层政府增强风险意识、完善响应机制和强化应对策略的关键因素,这意味着现代性治理在遭遇风险时,也迎来了转型的契机。随着风险防范进入常态化状态,如何在保障个体安全性的同时有序发展和扩张农村电商生产、运营、销售等经营性环节,成为数字风险社会中的核心生存之道。在数字风险社会中,基层政府面临着农村电商风险治理方式、治理手段、治理理念的结构性冲击和挑战,如何回应农村电商产生的新型基层治理风险,打破基层数字风险治理困境,实现农村数字化转型,成为乡村治理关注的问题。

目前,学界对农村电商与风险治理的研究仍处于初步探索阶段,未形成系统化、专门性和关联性强的研究体系。有学者通过分析农村电商面临的某一困境,总结出基层政府对其进行风险治理的必要性和重要性的结论。邵占鹏通过分析平台资本逻辑规则确立、垄断地位形成、空间生产的差异逻辑等问题,总结出依附于平台的农民网商面临经营性风险以及难以摆脱的生产关系樊笼,打破这一风险困境必须依靠国家和基层政府的干预和治理[4][5][6]。在此基础上,有学者提出,在后疫情时期的风险背景下,农民网商在经营平台经济遭遇生存困境和危机时,采取了积极策略进行应对,但效果颇微,难以突破结构化困境,需要依靠基层政府进行风险治理并建构相关的制度安排[7]。显而易見,农村电商嵌入农村社会,对基层治理体系和治理能力提出了新挑战和新要求,基层政府陷入公共服务供需之间的非均衡状态,乡村处于治理真空的风险之中[8]。

其他学者们具体分析了农村电商下沉后引发的治理格局、治理逻辑、政策供给等方面的风险和问题。罗震东认为,随着农村电商的持续快速发展,其产业发展的紧张态势必然会传导到乡村治理体系之中,新的利益关系或利益联盟将重新建立,新的非均衡治理格局和困境也将随之而形成[9](p.230)。农村电商作为“技术下乡”的一种新经济模式和手段,其成功与否受乡村治理逻辑与村民选择的影响。如若乡村共同体内的治理格局与利益关系互动存在风险,则电商村必然失败[10]。因此,地方政府主导下的电商赋能乡村产业振兴存在着政府产业认知错位与职能发挥有限、政策效能低等治理风险,即电商赋能乡村发展的需求与地方政策供给存在着显著差距[11]。

目前已有的研究成果涉及农村电商发展与治理风险和困境之间的关系,它们笼统地分析了农村遭遇的某一类或几类风险,但学界对风险治理的研究尚不深入,没有直接从风险视角具体分析农村发展平台经济时将遭遇何种治理风险,更未具体分析面对多重交织的数字治理风险,基层政府在不同时期做出了何种反应以及这背后的治理逻辑、选择倾向和后果。

在平台经济时代,随着农民网商从业人数的快速增多,专业电商村、电商镇、电商县大批量涌现,乡村治理遭遇的风险类型和性质完全有别于“半工半耕”的农村社会,乡村面临着地域、电商市场和全球化三个层面的风险,这对基层治理的现代化问题提出了全新的挑战。因此,本文基于风险治理视角,研究农村电商发展中遭遇的风险类型和性质。在分析和推演具体个案时,本文主要使用了事件过程追踪法,过程追踪法是一种旨在识别因果机制的方法,它通过识别因果机制存在与否,进而确认因果关系得以建立的可能性[12]。在此基础上,文章探讨了基层政府治理电商风险的逻辑演变及其背后的运行机制,从而为基层治理适应农村电商的发展规律和需求,构建现代化治理体系提出可行性建议。

本研究采取质性研究方法研究农村电商产生的风险类型和内容,运用田野调查的方式获得经验资料。调研地点主要选取S省、H省中较为发达且主要依靠本地化实体产业作为产业基础的多个电商村,以期能多层次、多界面了解电商村遭遇的风险。S省位于中国东部,C县D镇电商镇处于S省西南部,以演出服作为电商产品,衍生出完整的产业链并实现了产品的细分。电商产业的高速发展使得基层政府建立和提供了农村电商公共服务中心、扶贫车间、辅料大市场、电商产业园等相关性较强的公共物品。H省位于中国中部,M村以大鼓作为电商产品。2019年基层政府开始提供电商产业园、电商协会等公共物品。然而,以实体产业作为发展基础的农村电商,其主要生产经营形式是小农户的庭院经济,这造成了乱搭乱建、环境污染严重、火灾频发等隐性治理风险。在2022年7-10月的实地调研中,笔者与团队以专家身份,运用焦点小组访谈的方法,与省疾病预防控制中心、省应急管理厅、某市应急管理局、某市消防救援支队等负责应急管理的部门和机构的相关人员进行互动交流,全面了解公共卫生类、生产安全类、自然灾害类、事故灾难类四大突发事件的应急理念、预案、程序、困境等,重点关注各应急管理机构和部门对从属于生产安全类的农村电商风险的处理理念、态度和措施。在此基础上,笔者深入电商村进行调研,与访谈对象进行1~2个小时的深度访谈,并参与式观察电商村生产经营的场地、人员和工具等。访谈结束后,笔者与访谈对象互相添加联系方式,以便随时跟踪基层政府项目的推进进度、农民网商生产经营中的风险处境和应对措施。

二、风险与风险治理:一个分析框架

风险概念的出现源于人类文明中的特定行为:为了使自己的决定可能造成的不可预见的后果具备可预见性,从而控制不可控制的事情,人们通过有意采取预防性行动以及相应的制度化措施来战胜种种副作用[13](p.118)。本質上,风险是一种与时间尤其是与“未来的时间”相关联的概念。风险产生的根由则是它的不可预测性、不可见性、不可计算性,甚至是不可控性,即我们无法在“未来时间”来临前消灭可能存在的隐患,从而防止或减弱非预期性的、损害性的潜在后果的发生和出现。齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)则从全球化、现代性、后现代性的关于劳动分工和消费的设计方面对风险进行界定,即全球资本的流动性使得劳动者逐渐成为“被废弃者”,导致人们面临着极大的不确定与安全感丧失。詹承豫进一步从风险的不确定性角度对其概念进行界定,指出并非所有的不确定性都是风险,只有当不确定性会带来损失时,其才可以成为风险[14]。

现代性风险概念得以界定和确立后,“风险治理”的概念也得以生成并在实践中不断演绎。2004年,联合国开发计划署在自然灾害防治领域初步提出“风险治理”的概念,初次使用了“Risk Governance”这一词语。随着风险类型的多变、风险治理实践领域的拓展,风险治理的概念逐渐从自然灾害防治领域拓展至生产安全、公共安全以及卫生安全等领域。随着风险类型的增多和风险实践的深入,风险治理逐渐从自然灾害防治层面拓展至社会治理层面,同时也从最初的风险事后治理、应对和处置转移到风险预防、预警和控制的前置阶段,将不确定性尽可能变为确定性,最大程度降低了风险的发生概率和波及范围。沈费伟、杜芳从政府治理的角度出发,认为风险治理是政府通过识别和评估风险问题,所做出的有助于改善风险事件结果的行为[15]。由此可见,风险治理的概念和理念逐渐科学化、合理化,并成为一种社会性的议题。

电商平台的建立和应用,将农民从本地化的市场供需关系吸入到全国甚至全世界的农政关系之中,意味着农民在扩大市场规模、增加利润的同时也承担了更多的交织性、交叠性、不可预知和预测的复杂性风险和后果。而农村电商高速发展的背后是对农村资源竭泽而渔式的开采、利用以及对风险的隐藏、忽视和漠视,它将发展代价转移到基层社会,并且超出了基层社会的风险承载力和治理范畴。在各个电商村,地域层面的火灾、环境污染、水资源矛盾、土地非法挪用等风险一直存在。但在数字经济介入之前,本地的实体产业发展规模小、从业人员少、受波及程度低,因此,其风险未被纳入需要应对及处置的层面和范畴。然而,随着数字经济和实体经济的深度交织和融合,农民网商生产理性扩张,农村电商迅速进入高速发展期,其从业人员、发展规模短期内急遽增加,导致原本隐而不见的风险逐渐暴露并日渐呈现不可控、不可逆的状态和趋势。农村电商的市场风险则是电商运营到成熟阶段的必然性后果,即资本利用网商之间非此即彼的竞争关系而制定垄断性规则以获得超级利润。在此基础上,全球化风险虽然貌似与农村电商存在着空间、时间的距离,却能通过压缩时空的能力突破时空的限制,从而控制农村电商的发展方向和态势(参见表1)。

基层政府的农村电商风险治理范畴已从地域层面扩展至虚拟电商市场甚至全球场域,多重场域的风险虽然相互区别但又相互交织、相互影响,共同编织出基层政府风险治理的图景。面对不同场域、不同内容、不同特性的农村电商风险,基层政府必须采取针对性较强的风险控制、预防和治理策略,从而将消极影响控制在可承受范围之内。

三、基层政府治理农村电商风险的逻辑和选择

基层政府针对农村居民经营平台经济时出现的日益膨胀且高发的传统风险和现代性风险,在不同的时期采取了不同的治理逻辑:从开始的排斥、打击和叫停到保护性政策再到积极干预。由此可见,随着农村电商规模的扩大和影响的加深,基层政府逐渐将平台经济纳入治理范畴之内,倒逼治理理念和效能的提升与扩展。

(一)不出事的底线:规避不确定性事件的发生

基层政府将火灾、污染等电商户在制造产品过程中产生的生产性风险视为可能会对自身产生影响和威胁的政治风险。面对风险的性质和属性转化,基层政府感知到的潜在政治风险强度越大,越容易引发其展开介入和叫停行动,并对风险进行“标记”。尼克拉斯·卢曼(Niklas Luhmann)指出,对于一个确定的风险预估而言,根据是否发生损失或是否进展顺利,人们会在事后做出不同评估[16](p.51)。基层政府对S省C县D镇因发展农村电商而可能造成的频发性的火灾问题的后果进行了评估和预测,认为这类生产安全事故极易转化为政治风险,最有效的应对措施便是控制农村电商生产运营的时间、强度和规模。

S省C县D镇在平台上销售的演出服的典型特性是具有易燃性,分散于电商户内大量堆积的演出服极易引发火灾。从2013年开始,电商户火灾频发,成为D镇的主要安全隐患。然而,电商户在大批量、粗放式生产制作演出服的过程中,未购置任何防火灭火的专业化设备。同时,北方天气干燥、农民网商经常乱扔烟头、电线老化等不稳定因素更加剧了火灾发生的频次和规模。但是,面对电商户小型化、分散化的发展状况,地方政府无力提供规模化、集中化的公共服务以减少火灾事故的发生频次。基层政府的行政官员对于农村电商急剧发展而引发的消防安全隐患忧心忡忡。他们认为,一旦出了重大的生产安全事故,所有的行政工作和努力将一夜之间在行政系统内化为乌有,相当于“一夜回到解放前”。在此情境下,基层政府不断地不定期突击检查电商户,叫停他们的生产经营活动。然而,直到现在,电商户火灾频发这一安全隐患问题依旧缺乏科学的预防和控制方案。2022年10月9日,D镇某街道多家电商店铺发生火灾。2023年8月17日,D镇电商村一民房发生火灾,该民房一楼存放了大量汉服,二楼为汉服直播带货工作室,火灾造成了一定的经济损失。

在风险计算的表象之下,基层政府和电商户对风险的认知维度、计算模式、处置方式持两个完全不相关的立场、视角和态度。电商户的风险计算方式和分配逻辑完全以是否增加收入作为唯一的衡量标准,其余风险基本不被纳入其衡量和考虑范围之内。在电商户的认知范围内,唯一的风险反而来自于基层政府为了防范生产风险对其采取的叫停和制裁行动,因为这会严重干扰和耽误生产进度从而造成经济损失。而基层政府认为,一旦发生突发的、特大型、不确定的火灾事件,将会不可避免地造成财产损失、人员伤亡等意外后果,必将出现上级政府问责、社会舆论压力等被动性状况,这在某种程度上突破了其关于风险界定和分配的底线逻辑,即“不出事”。通常情况下,基层政府在应对社会风险事件时主要遵循“大事化小、小事化了”的“不出事”逻辑,也就是主要运用较为被动的、消极的、选择性的、暂时的策略主义[17]。

當基层政府将生产风险直接视为政治风险和威胁时,必然采取强制性、粗暴式、突击式的打击、关闭和控制等低成本的直接行动。基层政府在具体策略上将从源头防范潜在的、不确定的风险的制造和产生,使风险被锁定在临界范围之内,控制风险爆发的可能性和概率。盛智明认为,在社会治理过程中,各级政府部门都面临潜在风险,他们倾向于采用规避风险的策略[18]。

电商户ZZF提起早期经营电商的艰苦时期时说:“2012—2013年,我刚开始做服装那几年,因经常有群众举报存在生产安全隐患问题,县里的相关部门经常来叫停并罚款。”一位在D镇政府工作过的LH,目前在C县电子商务公共服务中心工作的行政官员也佐证了该电商户的说法。LH说:“2013年5月份,有人举报某商户存在消防隐患,需要我们采取防范措施。我们刚开始下去了解情况时,一进入电商户家中就发现地面和方桌上全是花花绿绿的衣服,庭院里搭建着棚子,好几台电脑叮叮当当地响着。我们询问农民网商关于衣服的事情,农民网商对我们不信任,不搭理我们,躲着我们,怕我们去是罚款的。”在防灭分离的分工基础上,“防”的压力几乎完全由基层政府、应急局和环保局等部门承担,因此他们扮演了取缔、阻滞电商户进行生产经营活动的角色。

电商户作为生产性风险的制造者,在某种程度上也是生产性风险的受益者。对于电商户而言,为了获取经济利益、维持生存安全、实现致富目标,他们完全可以忍受和承担风险。电商户在生产经营过程中制造的环境污染、乱搭乱建、火灾风险等,在无形之中被平摊或分配给村域范围内的其他村民或基层政府,进而激化了电商户与村民、电商户与基层政府、电商户与电商户等之间的矛盾。

(二)折中式的处理:模棱两可的保护性政策

在国家发展主义逻辑的引导下,基层政府在计算因农村电商迅速扩张而产生的风险成本和收益时,发现支持农村电商发展的收益超过了其预估的风险成本或损失,因而逐渐提高了其风险接受度。基层政府转而开始大力支持农村电商发展,并利用一切关系网络、资源等将其合法化和合理化。基层政府在考察、叫停S省C县D镇的农村电商过程中发现了其蕴含的经济效益和社会价值,从而彻底摒弃了遏制、打击农村电商发展的政策和态度。

2012年,S省C县D镇(2015年改为镇)党委书记SY刚上任之时,D镇呈现一片破败、荒凉的贫穷之象。2013年3月,在一次会议上派出所所长说:“乡南面有两个村,村里的老百姓都在做服装,存在很大的安全隐患,弄不好会出大事。”SY立马去村里踩点考察,发现村民在自家宅基地生产制作服装,场地摆满布料和成品,几个年轻人守在电脑前进行操作。看到村民通过平台销售演出服,SY书记深受震撼和启发,他表示:“这是个好苗子,要扶植也要引导。”随后,SY联合其他部门给从事平台经济生产经营活动的农户挂上“重点保护企业”的牌子,从政策上给予其肯定和保护。

基层政府通过日常化运作科层体系内的权力关系和认可关系,使农村电商发展的合理化和合法化成为一种现实。基层政府的运作使风险与收益达成了一种均衡关系,能防止其自身成为风险的主要承担者和分担者。实际上,在农村发展平台经济的过程中,基层政府充当和扮演了“保护型经纪人”的角色。然而,基层政府制定的保护性、支持性政策是粗线条的,倾向于对表面性建筑物的建设和打造,以暂时性掩盖、逃避和漠视发展的需求、矛盾和风险。在农村发展平台经济和规模化经营的过程中,服装材质的易燃性、供电系统的不稳定性、家庭式作坊的无序化扩张和搭建,以及宅基地居住、生产、仓储、销售功能一体化等因素,共同造成C县D镇的安全隐患问题。据统计,在平台经济发展最为迅速的C县D镇,众多电商户沿主路两侧建起了大量临时厂房,面积多为500~1000平方米[9](p.83)。

面对村域范围内农村电商快速发展所衍生的生产安全隐患,基层政府开始的时候主要通过打击、查处和处罚等手段对风险进行控制。后来,其逐渐转变态度,认为这是“不影响大局的小事”。基层政府分别采取了两项主要措施应对火灾频发的隐患:一是禁止任何单位和个人对电商企业及电商户乱检查、乱收费;二是通过非强制方式向电商协会成员征集资金,购买了两辆消防车用以消防救援。然而,这些保护性的公共政策和服务,只停留在允许农村发展平台经济的范畴之内,并未从根本上解决分散化、小体量、数量庞杂、家庭作坊式的电商户在生产经营中存在的安全隐患问题。同样,对于环境污染的风险,基层政府采取了针对生产过程的末端进行处置的低成本治理方式,其主要手段是临时性、运动式、突击式的捣毁机器设备和罚款等。H省M村是制作并销售大鼓的电商村,基层政府主要将注意力集中在不定时干预或打击大鼓生产制作过程中的鼓皮加工环节,而不关注水牛皮初加工、起皮子、蒙鼓皮、钉鼓皮、鼓身加工、喷漆等环节。因此,在某种程度上,由于基层政府对地方农村电商发展绩效的深度依赖,其风险治理和规制的职能已趋向于异化为“风险保护”职能,出现风险治理失灵的问题。

(三)策略性的应对:扳机事件下的治理转型

农村社会除了面临生产安全事故的传统风险外,还时刻遭受着现代性风险的威胁,并且对此几乎束手无策。在电商产品供应过度饱和、潜在用户开发成本增加、公域流量溢价过高、价格战日益白热化等因素的影响下,电商市场场域逐渐呈现过密化样态。电商户忍受着超低的客单价和利润率,艰难维持着电商体系的运转。然而,在2020年的意外性突发事件的冲击下,电商户难以在隔离政策实施期间继续收编线上消费者,导致其销售量、订单量呈断崖式下滑状态,生产经营几乎难以为继。与此同时,经济状态的持续低迷和下行压力,导致农村电商的发展势头难以回到以往的火爆状态,越来越多的电商户不得不退出电商市场另谋生路。同时,传统电商在网络直播和短视频这一更直观化、黏度高、具象化的运营模式的冲击下,逐渐丧失流量,失去了原本的市场优势。以短视频、直播的模式销售商品的全域兴趣电商,为电商户进入现代化产业体系提供了新的途径。电商户可将当地的人文、历史、生态、文化等要素嵌入产品,并以可视化的形式直接展示给消费者,在丰富的应用场景内实现与消费者的多维度互动和沟通。S省L市TC县Q村是生产二胡的专业村,其电商户通过短视频、直播的模式,将S省非物质文化遗产二胡产品与民乐文化、制作工艺、乐器历史等分享给线上消费者,激发了线上消费者的探索冲动和购买欲望。

面对电商直播的兴起与传统电商的式微,S省L市TC县积极推动全民电商化,实施“电商人才领头雁培育工程”,集中资源发展和培育Q村的电商专业人才。TC县开展职业技能培训,整合闲置土地资源建立电商产业园和科技园。

L市TC县Q村现有居民1279户,共计4749人。目前,该村有二胡乐器制作专业户105户,从业人员280余人,开设网店30余家。2022年6月18日,Q村的一名40岁左右的农村妇女GX,在庭院内的一间屋子里进行直播。她的身后挂满了各种型号的二胡,开着打光设备,同时使用三部手机进行同步直播。她一边演奏简单的经典二胡曲子,一边与网友进行交流沟通,娴熟且专业地回答着网友的在线提问。她介绍说,以前客户主要通过电话、微信或TB电商平台下单,现在订单少了,甚至没有订单了,这一年就尝试在短视频APP上做电商直播,一天至少能售出六把价格不等的二胡。GX目前弹拉二胡的水平仅限于会演奏几个简单的曲目,她直言才学习了半年,政府每星期都举办二胡弹奏班,有老师专门教授,她每周都去学习。

在此背景下,原本致力于深耕线下场域的基层政府,逐渐开始探索和开发线上市场领域的公共服务供给模式。虽然不同时期的治理模式各有特点,但偶然性的扳机事件是触发治理转型的关键变量,推动了治理主体间的组织重构、目标调整与权责划分[19]。为了让农民网商在平台经济场域的竞争中掌握流量密码,具备专业的电商直播素养和技术,了解電商直播时不同应用场景的互动话术和技巧,基层政府开设了一系列直接针对提高农民网商电商直播技能的培训班。基层政府这一行动,实际上是间接帮助农民网商通过直播话术的输出、产品的直接展示、流量的获取等方式制造出电商场域内的数据,并将数据要素转化为生产力和生产关系以创造财富。为实现数据要素在电商市场场域内的有效配置,基层政府增加了土地、资本、技术、劳动力等传统生产要素的供给数量、规模和质量,并使其完全服务或整合于数据要素之下,提高了数据要素市场化的配置效率和质量。

四、风险视角下基层政府治理农村电商的现实困境

(一)制造同意:多主体碎片化的治理惯习

多主体被说服和纳入同意、支持和保护农村电商发展这一序列之中。然而,多主体以保护性姿态介入到农村电商发展反而造成无任何主体负责和控制风险的局面,导致一种“合而未合”的状态。究其原因,尽管基层政府对于风险的识别、判断和应对具备一定的完全能力,但对于是否上报、是否解决风险要素却不取决于风险本身,而是基于与风险毫不相干的政治性要素:一是取决于上级政府的重视程度以及施加的压力程度;二是取决于部门之间基于利益点的谈判、博弈和妥协的过程和程度。S省C县D镇的农村电商得到了基层政府的强势支持,其他相关职能部门不得不彻底改变对农村电商发展风险的态度和措施。

S省C县D镇党委书记SY要求保护地方性电商经济的发展,避免其遭受举报、罚款、强制关闭等干预性措施的影响。2013年3月份,D镇政府成立了“淘宝产业发展领导小组和办公室”,同时让环保局、派出所等职能部门加入,形成多部门“同意”C县D镇各个村庄发展农村电商的局面。在具体行动方面,SY号召和动员派出所亲自为电商户送去“先进企业”的鼓励性牌子。多个职能部门均在行动上做出支持农村电商发展的表示,但农村电商发展过程中存在的“火灾频发”“电压不稳定”“道路难以通行”“建设用地不足”“贷款短缺”“运营居住功能和空间形态混杂”等问题和矛盾,大部分仍处于被搁置的状态,只有少部分问题和矛盾有了初步的改善措施和方案。

多行政主体给予了发展农村电商的安全承诺,意味着任何一个行政主体均不会对其负责,这实际上是一种模糊的、不清晰的“同意”和“承诺”,无法建立科学的风险约束机制,是基层治理碎片化的典型表现。在火灾隐患的预防和治理方面,相关职能部门的主要做法是不再采取督察、罚款、关闭等强制性措施,即放任农村电商的自由发展,忽视其内在的安全隐患。显然,分散化、体量小、数量众多的小家庭作坊式的电商生产经营活动,在监管、预防等方面增加了职能部门的治理成本和代价。相关职能部门虽然参与了农村电商风险的治理过程,但并未真正对发展中存在的问题进行有效地干预,更未设置针对性强的制度安排以降低或消除风险发生的可能性。

更为重要的是,乡镇政府成立的“淘宝产业发展领导小组和办公室”只是作为牵头组织联系环保局、派出所等职能部门。尽管这一牵头组织能将这些相关性强的职能部门纳入同一个临时性的、专门性的组织机构之中,却无法整合各个主体的资源,因为乡镇政府设置的电商专门机构是非正式机构,并无权限要求这些职能部门制定关于农村电商风险治理的具体职责和规则,更无指挥调度或协调相关职能部门的能力。因此,基层政府对农村电商风险治理的控制力放松后,反而导致一种无人治理、无人负责的碎片化状态。

(二)模糊地带:新兴产业的无法可依

农村电商作为新兴经济模式和产业,在侵蚀掉传统的产业链和打破原先市场利益分布格局的同时,也因具备创新性、现代性、网络性的产业面貌和样态而得到国家、政府的鼓励和支持,政府甚至在某种程度上对其经营行为采取了包容性发展的态度。作为新兴经济模式和产业的农村电商,在经营的初期、发展期甚至是成熟期,一直缺少强有力、成文的法律和法规的指导,这导致其成了无法可依、无例可循的真空地带。2003年,TB电商平台成立。2017-2018年,农村电商的发展进入黄金期。然而,直到2019年1月1日《中华人民共和国电子商务法》才正式实施,2021年6月10日《中华人民共和国数据安全法》通过,2022年8月1日起《中华人民共和国反垄断法》正式实施。值得关切的是,三部关涉平台经济运行与治理的法律法规如何下沉至乡村社会,融入基层政府治理农村电商运营风险之中,仍旧是基层治理现代化过程中需要长期探索的问题之一。

基层治理中真空地带的产生和存在必然衍生出模糊地带,但农村电商经营过程中的模糊性地带也确实在农村电商发展的初中期阶段生产和再生产了关键性动力。因为农民网商在经营电商的初中期阶段缺乏资本、经验和互联网创业环境等要素,而包容性环境建构的容错机制能给予其创业的信心、喘息的时间、积累资本的空间和交易规模快速发展和扩张的机会。

然而,难以忽视和回避的是模糊性的存在对农村电商的长期发展和跨越式突破造成了相当程度的损害。农村电商的经营主体是农民网商,其身份存在模糊性,兼具农民(工)和商人双重身份。因此,农民网商在以农民的身份和面貌从事商业性活动时,可能会以合法的方式逃避政府的征税和治理。同时,农民网商逃避税收和治理在某种程度上也造成了基层政府公共服务制度供给的困境[20]。在国家的引导下,基层政府与职能部门进行合作,他们在为电商户、电商产品制作工厂提供免费环保资质检测和认定、产业园入驻和租用、小额贷款、文化品牌建设等公共服务时,遭到无声的抵制和逃避,使得这种服务提供往往收效甚微。同时,电商户在某种程度上的无政府主义,虽然会使其逃避可能的税收,却也能使其灵活、自由、最大化地开辟和使用农村的土地、水等自然资源。农村电商竭泽而渔式的破坏型发展模式,严重超出了基层政府的治理能力和水平,导致治理主体在某种程度上出现放任不管或敷衍了事的“失范”“失语”行为。

(三)全球数字迷思:数据要素风险的不可控

乌尔里希·贝克认为,在某种意义上,风险社会是一个世界风险社会[21](p.9)。风险早已突破了地域范畴,脱离了个人、政府、国家的治理和掌控范围,我们只能倾全国之力进行“死防严守”,却很难真正实行积极的“本地化”的解决性措施。突发性意外事件的反复爆发和蔓延,再加上基层政府应对经验的欠缺以及治理方式的僵化,造成风险影响的时间、范畴、程度等加深,导致全国范围内不同区域的应急预案和措施不均衡、不完备和不成熟。基层政府处于被动式应付甚至无法应对风险的状态。

风险不仅仅是地域性的流动、扩散与不可控的问题,它更存在于多个界面和范畴之内,早已超出了现有的法律、伦理、价值等认知和界定的范围。随着算法技术的兴起和确立,数字平台企业利用对经营者和消费者的数据采集、掌控、核算、推送和展示排序等方式获得数据红利,使其扩张的无序性、发展的易变性、经营的垄断性和资本积累的剥削性等属性显现出来。由此可见,“算法利维坦”这一庞然大物已然生成且正在不断地制造新风险。刘皓琰认为,平台经济对信息产品进行占有和利用,其价值剥削已经突破了雇佣劳动制度的范畴,剥削的深度和广度进一步提升,更多的普通用户强制性地作为免费劳动力被纳入资本的剥削体系之中[22]。毫无疑问,数据作为一种要素已经成为资源和资产,是数字经济时代具主导性的新生产资料,这造成了平台经济中数据要素的信息、权属、价值、安全和交易等成为关键问题。戚聿东、刘欢欢认为,尽管数字经济时代数据产生的速度极快、体量巨大,但大部分数据都被少数经济主体控制,无法被合理地分配和使用[23]。

基层政府的属地治理方式无法应对、整合和调控数据要素整体市场化的边界和规范问题,更无法对不利于农民网商生产经营的数据要素进行识别、控制和改善,难以保障生产及交易的安全性、稳定性和确定性。然而,以家庭代际分工为发展根基的个体化、分散化、体量小的电商户,面对平台经济中兴起的数据要素风险,要么处于“生存抵抗”的境地,要么被迫失去生产运营的资格。舒马赫“小的是美好的”的经济学论断,在数据要素市场化的发展趋势下日渐呈现不兼容的样态。在数字风险扩散和强化过程中,电商市场场域内形成了新的社会区隔和界限。显然,拥有品牌效应和规模效应的大企业、代销商能够获得流量优惠政策,投入資本直接购买免遭数字风险的安全和自由。电商户则因资本的匮乏、信息的非对称性以及技能的缺失而承担更多的数字化风险,在某种程度上,其有限的承载力甚至放大了这种风险。

五、总结与建议

农村电商风险的产生、爆发和冲击不仅是当今全球化过程中的现代性表征,也揭示了基层政府的治理逻辑、运作机制以及其承载力和应对力。基层政府在治理风险时,始终处于在不出事的底线逻辑和发展主义逻辑之间相互矛盾和妥协的钟摆式状态,难以从根本上平衡好发展与安全的关系。数字社会风险的嵌入、脱域和回嵌特性,已远远超出基层政府的治理边界和治理能力。基层政府深陷监管困境的泥淖之中,既无法彻底解决地域性的电商风险,也无法促进数字平台实现善治。显然,当电商村处于潜在风险叠加和隐性矛盾强化的困境中时,其在风险防范和化解措施方面却是低设防状态。基层政府、电商户和电商企业以及应急管理部门和机构,始终怀有火灾、生态环境污染致病等潜在风险只是小概率事件的侥幸思维。殊不知,无论事件的概率多么地小,其一旦发生,加诸于个体、家庭或村庄的命运之上时,都将是毁灭性的打击,需要付出财产、生命等巨大代价。甚至在某种程度上,个人可见、可感知、可推测的风险之物,也可能只是柏拉图的“洞穴隐喻”中被锁住头颈和腿、面向洞壁之人所见的现实和真理的火光阴影。在此情境下,风险知识、感知的悖论使得风险治理早已从个体化范畴上升为公共治理的范畴,成为数字风险社会中最重要的时代性议题之一。

首先,建立健全基层常态化风险治理体系和能力现代化,构建现代化风险意识和思维,提高基层预警和防御能力建设,抑制现代化风险的回旋镖效应。在农村电商风险治理层面,应充分理解农村电商这一数字经济时代的新型产业模式的风险产生机制、类型、属性等基础性内容和知识。针对农村电商生产的风险模式和分配逻辑,制定关于安全生产风险“防”和“灭”的协调沟通机制,使两者实现有效衔接。例如,基层政府应在一定程度上重新规划电商户生产运营居住的场所和空间布局,以减轻风险防护的压力和成本,降低处置突发性风险事件的难度和代价。目前相关应急管理机构和部门的主要精力仍然被放置于对突发事件的被动应对方面,而非可能耗费巨大人力物力财力却无显性效果的常态化防范和预控的风险前端治理机制上,这导致无法将风险消灭于萌芽之时,难以形成风险的事前治理闭环。

其次,基层政府应在坚持属地治理的基础上,通过设置合理化的激励性制度安排提高联治力,构建起“市—县—镇—村”四级联动效应。同时,应充分发挥与农村电商风险治理相关度较高的各个部门和机构的职能,压实压紧安全生产的责任。应在火灾隐患、环境污染等电商风险防治层面理顺职能部门之间的权责关系和协同方式,探索家庭作坊排污许可制的落实问题,建构风险防与灭的长效制度安排,扭转末端治理的模式。

最后,基层政府应建立关于数字资本主义风险的补偿和评估机制,规制数字经济中“算法利维坦”的扩张和蔓延。数字经济的高速发展、电商市场交易的高度活跃、农民网商收入的线性增长为农村电商经济的发展勾勒出一幅美好的经济图景,营造出兴盛繁荣的乌托邦世界。然而,脱去超级平台利用大数据制造的光鲜亮丽的外衣,基层政府必须正确识别和评估这其中所嵌含的算法陷阱、场景欺骗、信息非对称和伦理关系被践踏的内在逻辑,防止作为弱势群体的农民网商在社会资源再分配中陷入新型垄断的现代性风险之中。因此,基层政府在聚拢农民网商形成利益共同体的同时,应以政府为背书,以县域为单位积极与电商平台进行谈判,构建地方性的合作关系,为农民网商搭建有利的电商运营机制,弱化数据要素持续扩张对其产生的负面效应。

参考文献:

[1]习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26.

[2]凌羽乔.处理信息的信息:数字化社会的技术范式——基于卡斯特的技术范式视角[J].未来传播,2019,(6).

[3]北京大学平台经济创新与治理课题组.平台经济:创新、治理与繁荣[M].北京:中信出版社,2022.

[4]邵占鹏.规则与资本的逻辑:淘宝村中农民网店的形塑机制[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2017,(4).

[5]邵占鹏.农民网商对电商平台的依附关系及其形成机制[J].上海对外经贸大学学报,2020,(3).

[6]邵占鹏,刘少杰.电商平台中空间生产的差异化逻辑[J].社会科学研究,2021,(4).

[7]聂召英,王伊欢.后疫情时期青年农民网商的生存困境及策略[J].当代青年研究,2021,(1).

[8]聂召英,王伊欢.数字经济时代基层治理中公共服务供需问题研究——以电商村为例[J].兰州学刊,2023,(1).

[9]罗震东.新自下而上城镇化:中国淘宝村的发展与治理[M].南京:东南大学出版社,2020.

[10]周敏,聂玉霞.“技术下乡”中的治村逻辑与村民选择[J].社会发展研究,2021,(1).

[11]刘承昊.乡村振兴:电商赋能与地方政府外部供给的困境与对策[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019,(4).

[12]陈超,游宇.迈向理论导向的个案研究:过程追踪与一致性分析的混合设计[J].公共管理评论,2022,(4).

[13][德]乌尔里希·贝克,[德]约翰内斯·威尔姆斯.自由与资本主义:与著名社会学家乌尔里希·贝克对话[M].路国林.杭州:浙江人民出版社,2001.

[14]詹承豫.转型期中国的风险特征及其有效治理——以环境风险治理为例[J].马克思主义与现实,2014,(6).

[15]沈费伟,杜芳.风险治理视角下政府网络舆情防控的创新实践与优化策略——基于杭州市“瞭望哨”工程的探索[J].电子政务,2022,(11).

[16][德]尼古拉斯·卢曼.风险社会学[M].孙一洲.南宁:广西人民出版社,2020.

[17]杨建国.基层政府的“不出事”逻辑:境遇、机理与治理[J].湖北社会科学,2018,(8).

[18]盛智明.地方政府部门如何规避风险?——以A市社区物业管理新政为例[J].社会学研究,2017,(5).

[19]李鑫,陈玲.新兴产业的协作治理何以达成?——以共享单车停放管理为例[J].电子政务,2022,(7).

[20]聂召英,王伊欢.农村电商制度的供给困境与创新路径[J].农业现代化研究,2022,(1).

[21][德]乌尔里希·贝克.风险社会:新的现代性之路[M].张文杰,何博闻.南京:译林出版社,2019.

[22]刘皓琰.信息产品与平台经济中的非雇佣剥削[J].马克思主义研究,2019,(3).

[23]戚聿东,刘欢欢.数字经济下数据的生产要素属性及其市场化配置机制研究[J].经济纵横,2020,(11).

[责任编辑:李 堃]

Abstract:The development and expansion of rural e-commerce in the modern digital economy has caused damage and threats to the environment, resources and security of rural society to a certain extent. Rural society faces triple risks from localization, e-commerce market and globalization. Therefore, grassroots governance is facing unprecedented challenges and pressures, and risk governance has become the main topic and task. The significant economic effect and social influence of rural e-commerce make the grassroots governments have to change from the mandatory action of cracking down and curbing to the attitude of downplaying risks and adopting supportive development policies. However, the way that grassroots governments downplay and suppress risks does not eliminate risks, but instead makes risks be increasingly problematic problems. Because of the fragmented governance mode of grassroots governments, the ambiguity of the governance boundary in emerging industries, and the uncontrollable risk of data elements expansion, risk governance is in trouble, and it is difficult to fundamentally implement scientific risk governance measures. Therefore, the grassroots governments should build a normalized risk governance system, improve joint governance capabilities, and construct mechanisms to compensate for the risks of digital capitalism, in order to reduce the risks generated in the production and operation of rural e-commerce, and improve the safety and freedom of grassroots social operation and industry development.

Key words:grassroots governance, rural e-commerce, risk management, data element, algorithm Leviathan

基金項目:2022年山东省党校(行政学院)系统课题年度项目“山东省基层治理现代化背景下平台经济的发展困境与突破路径研究——以电商村为例”(2022XTN010);中共山东省委党校(山东行政学院)2023年重大项目攻关创新科研支撑项目年度项目“多元理论视角下山东数字经济振兴乡村研究”(2023CX085)。

作者简介:聂召英(1990-),女,中共山东省委党校(山东行政学院)应急管理培训部讲师,博士;

王伊欢(1969-),女,中国农业大学人文与发展学院教授。