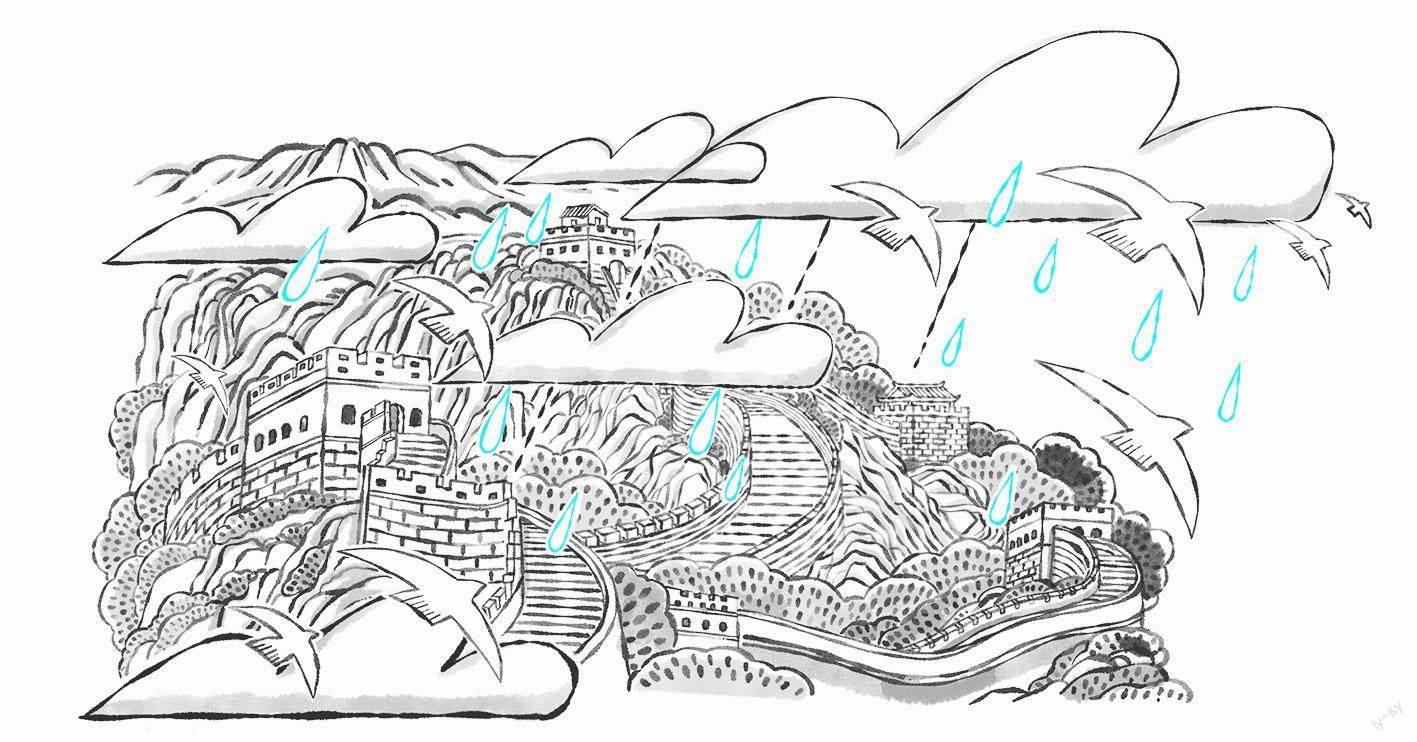

万里长城与400毫米降水线

崔凯

秦始皇統一中国后,为防御北方的匈奴开始修筑长城。长城为什么修在了今天的位置,而不是沿着黄河这样的天然屏障?作为农耕与游牧两大民族的分界线,长城修在了400毫米降水线上。长城以南种粮,村落群居,男耕女织,生活稳定有序。长城以北长草,游牧者逐水草而居,随季节迁徙,在马背上驰骋四方。

1935年,国立中央大学地理系主任胡焕庸教授在中国版图上画出了一条直线,北起黑龙江黑河,一路向西南延伸,直至云南腾冲。这是一条人文与自然地理的风景线,一边是“大漠长河孤烟”,另一边是“小桥流水人家”,与400毫米降水线不谋而合。说到底,这条线两侧的巨大差异就是水资源导致的。

秦始皇统一中国后,开始进行疆域重组,剥离了长城以北的“不良资产”。当然,护卫长城的代价也很沉重。秦始皇在长城沿线大量驻扎戍边将士,靠人力从中原调运粮食。大多数粮食都消耗于运输途中的人吃马喂。守长城依旧是被动防御,主动出击才能从根本上解决问题。一代战神霍去病驰骋河西走廊,让匈奴人发出“失我祁连山,使我六畜不蕃息”的哀歌。依托坚实的农业国力,汉帝国终于击败了游牧匈奴。最终南匈奴归服汉朝,逐渐被同化;北匈奴则在溃败后一路西迁,远遁他乡。有学者认为,这支匈奴先后驻足哈萨克草原以及南俄草原,在400年后再次崛起。在匈奴王阿提拉(Attila)的带领下,匈奴铁骑向欧洲西部发起潮水般的进攻,导致了罗马帝国在公元5世纪的崩溃。整个欧洲为之战栗,阿提拉就此被称为上帝派来惩戒欧洲人的“上帝之鞭”。如果说游牧民族的入侵是“外因”,那么华夏大地维系“大一统”的内因是什么?

黄仁宇在《赫逊河畔谈中国历史》一书中提出,季风影响农业是促成中国统一的重要原因。夏季太平洋季风为中国带来充沛的雨水,80%的降雨集中在6至8月。天气变化加上地貌复杂,雨水经常分布不均,多发的旱涝及蝗灾导致谷物减产和民众饥荒。春秋时期曾有170多个大大小小的诸侯国,很多国家的面积仅相当于今天的一个地级市。大国控制的资源多,有很强的抗灾和赈灾能力,可以不断地接济和吸纳周围的邻国。

德裔汉学家魏特夫在《东方专制主义》一书中提出:中国古代社会是一种“治水社会”。巨大的水利工程绝非个体小农所能担当,必须把劳动力、生产资料、技术和管理体系高度集中在一起才能完成,中央集权制应运而生。这种观点描述了一种跨地区配置资源的机制,从古代的都江堰、郑国渠和京杭大运河,到今天的三峡大坝和南水北调工程,的确显示出“全国一盘棋”的优势。

地理环境也是促使中国“大一统”的重要因素。黄河和长江的主干道相距仅500千米,两大农耕区域之间没有大山阻隔,几乎连为一体。开阔平坦的地势难以让多个势力共存,只要一方诸侯积聚起足够强大的力量,就能获得独一无二的皇权。三国时期的曹操说过:“设使国家无有孤,不知当几人称帝,几人称王。”这句话道出了问题的关键。