明刊浣月轩本《蓝桥玉杵记》的文本互文与出版形态

谢君月

摘 要|明刊浣月轩本《蓝桥玉杵记》作为明代文人剧作且为案头之作的典型代表之一,在文本上因其乃明代唯一现存描写裴航、云英故事的剧本而颇为人瞩目,在文本表现上具有特殊的意义。《蓝桥玉杵记》正文本周边环绕了丰富的副文本,涉及的内容十分丰富,构成了小说、传奇、杂剧和散曲四种文体共存一体的互文关系。《蓝桥玉杵记》更利用改编原有的传说、故事等民众喜闻乐见的材料,以采取小说、散曲、杂剧等通俗生动的文学形式向大众进行宣教,从旧有素材中出新、出奇。此外,《蓝桥玉杵记》附录的形制相对于《西厢记》发生了较大改变,是一种特殊的出版形态。从附录位置、编排、内容等方面均经过书坊主与书籍编纂人巧妙的构思,不断地在进行版式上的改良与创新,使其达到良好的宣传效果。故以《蓝桥玉杵记》为研究对象,对其互文性视野下的特殊出版形态进行研究,从而以小见大,以个案研究呈现万历时期传奇剧本的出版形态与结构特征的演变脉络,深化对当时戏曲文学生态的理解。

关键词|《蓝桥玉杵记》;文本;互文;出版形态

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

明万历三十四年(1606)浣月轩刊本《蓝桥玉杵记》为明代云水道人所编著的传奇,叙述张苇航与妻樊云英因扰乱天宫秩序,被玉帝贬下人间后,张苇航托生为云中博士裴广志之子裴航,云英再世为李遐寿之女李晓云。二人自幼订有婚约,后晓云反对父亲悔婚而投水自杀,幸得祖姑相救。裴航得神仙之助,在蓝桥驿遇云英一见倾心,终寻得玉杵臼作为聘礼,二人成亲升仙的故事。浣月轩本《蓝桥玉杵记》正文剧本共二卷三十六出,每出均配双面连式一图,共三十六幅。卷前有虎耘山人《蓝桥玉杵记叙》,其云:“余师谢迹尘嚣,怡情云水,久不作声……师数辞不得,乃强取故传,稍加铅饰,表以羽曲,大都托人籁以鸣天籁,皆风世寓玄也。”[1]卷前《凡例》“第一”条亦云:“首重风化,兼寓玄诠。”[1]乃知是剧系云水道人在友人力邀下完成,创作本意为“风世”(劝勉世人)并借此为世人指迷。《凡例》“第一”条又称是书“本传原属霞侣秘授,撰自云水高师”[1],霞侣何人,亦无考,云水道人于此基础上创作而成。在《蓝桥玉杵记叙》后,依次在卷首附有小说《裴仙郎全传》《刘仙君传樊夫人附》《裴真妃传》《铁拐先生传》《西王母传》及《凡例》各一,在《西王母传》后,书坊主特意标注“集列仙传终”,意为将以上卷首小说统一归于小说集中,并命名为《集列仙传》。此外,卷末还收录有一套散曲《蓬瀛真境》和一部杂剧《天台奇遇》。

《蓝桥玉杵记》正文传奇剧本,与卷首小说《集列仙传》、卷末散曲《蓬瀛真境》,以及杂剧《天台奇遇》,一起构成传奇、小说、散曲和杂剧四种文体共存的形态,且四者在内容主旨上形成互文,这种出版形态较为少见。互文性是考量文学经典理论的一个独特而有效的视角。就戏曲艺术而言,《蓝桥玉杵记》文本互文性创作特征尤为明显和突出。由四种文体共存与互文,且经过书坊主以及书籍编纂人的精心设计与巧妙布局后出版的浣月轩本《蓝桥玉杵记》,二者互为表里,共同构成十分特殊的出版形态。

目前在戏曲研究领域,有翻译层面互文比较研究,也有涉及插图与文本的互文性研究等,而对于戏曲主副文本之间互文性的解读及出版形态研究有所不足。笔者认为,从互文性角度分析戏曲出版形态,研究戏曲文本成果,关注文人创作过程,聚焦副文本文体特殊样态,运用互文性的方式进行比较研究,将在一定程度上拓展对戏曲文本的研究,帮助研究者深刻掌握戲曲文学生态的内在构成。因此,本文拟对《蓝桥玉杵记》四种文体的文本内容、互文关系,以及出版形态与意义进行系统性的探究,从而以小见大,以个案研究呈现明代万历时期传奇剧本的出版形态与结构特征的演变脉络。

一、文本细读与互文性研究

互文性,又称“文本相互作用性”“文本间性”,这一文学批评术语最早由法国批评家克里斯特瓦提出,指的是对任何一个文本的解释都离不开其他文本,文本与文本之间存在着边界与沟通。在中国古代,互文也叫互文见义,或叫互言、互辞,是指上下文意彼此交错,相互渗透,共同表达一个完整句意的修辞方法。衍伸开来,其与文学理论中的互文性虽有区别,又相互包容,但二者的本质却为一致,皆指此文本与彼文本之间的对应关系。

明清时期,戏曲作品中所包含副文本数量和种类日渐增多。如果将《蓝桥玉杵记》的主体剧本部分称为“正文本”,那么依附、交叉于正文本的序跋、凡例、小说、杂剧等多种文体,均可视作它的“副文本”。云水道人《蓝桥玉杵记》正文本周边环绕了丰富的副文本,包括《蓝桥玉杵记叙》《凡例》《集列仙传》《蓬瀛真境》《天台奇遇》,与正文本共同处于相对自足的文本结构中,相互补充,意蕴丰沛,是为文本互文。除了常规的序跋、凡例之外,《蓝桥玉杵记》的副文本与正文本构成了传奇、小说、杂剧和散曲四种文体共存一体复杂的互文关系,且以一种独特的对话方式与正文本系统发生勾连,形成作者与出版者对戏曲创作的独特理解。

《蓝桥玉杵记》中各个文体之间创作的互动关系,使不同的文体在同一个作家的笔下产生对话,对《蓝桥玉杵记》而言开辟了另一种的思维创作模式。由于这些文本内容并非简单的相互重复,而是交叉滋养,互相影响。[1]他们之间的联系就像枝叶相连的树枝,它们不是各自为阵的独立存在,而是横斜逸出,交错纵横。因此,本节欲从互文性的角度对这些不同文体进行解读分析。

《蓝桥玉杵记》的文本互文性体现在两个方面。一方面是文体互文,传奇创作游刃有余地运用各种不同体裁的文体进行主旨的传达,导致传奇在文体上呈现出一种极高的综合性,与小说、散曲、杂剧之间构成了互文性,从而有助于深入理解其主旨和内涵。另一方面,互文特性又表现在“一个确定的文本与它所引用、改写、吸收、扩展或在总体上加改造的其他文本之间的关系”[2]。而改编就是小说《集列仙传》与杂剧《天台奇遇》文本与其他文本之间的孕育和渗透关系。因此任何一种改编行为都必然包含着互文的关系,从互文角度看,改编是一种特殊的互文。[3]这里主要对《蓝桥玉杵记》小说、散曲、杂剧等三种较为重要的副文本进行阐说。

(一)小说《集列仙传》

《集列仙传》包括《裴仙郎全传》《刘仙君传樊夫人附》《裴真妃传》《铁拐先生传》《西王母传》,介绍了裴仙郎(裴航)、刘仙君、樊夫人、裴真妃(裴玄静)、铁拐李、西王母五位神仙的故事,其均为道教人物,且都与云水道人所提的“首重风化,兼寓玄诠”主旨有关。作为小说集,“集列仙传”这一命名为《蓝桥玉杵记》书坊主等人的自创,但其内容并非是其独立创作,而是汲取旧有素材,通过改编创新而成。与其他神仙传记相比,《集列仙传》特殊之处在于它不是单独成书,而是与传奇剧本、散曲、杂剧等文本一同放置于浣月轩本《蓝桥玉杵记》中,共同构成一部作品。

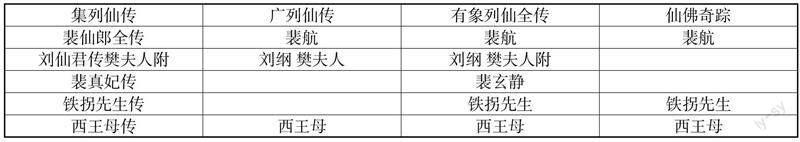

据笔者所知,明代较为著名的神仙传记共有三本,为万历十一年(1583)明少谷山人张文介《广列仙传》、万历二十八年(1600)汪云鹏玩虎轩刻本《有象列仙全传》、万历三十年(1602)洪应明《仙佛奇踪》。笔者在对文献资料进行搜集、考证的基础上分析,认为《集列仙传》所描绘的内容吸收借鉴了明代著名的神仙传记《有象列仙全传》。现将其人物列表分析如下:

对比明代较为著名的列仙传得知,《广列仙传》缺少对裴玄静和铁拐李的介绍,《仙佛奇踪》缺少对刘仙君、樊夫人、裴玄静的介绍,且《集列仙传》的内容与《有象列仙全传》中人物传记的内容绝大部分吻合。故笔者推测,除了明确《裴仙郎全传》取材于《续列仙传》外,其他人物传记均取材于万历二十八年(1600)汪云鹏玩虎轩刻本《有象列仙全传》。

玩虎轩与浣月轩均为徽州书坊,设立在徽州府。徽州作为明代三大刻书中心之一,《西谛书话》云:“盖徽郡出版事业之盛,自汪士贤与吴勉学师古斋、吴瑁西爽堂、吴养春泊如斋以来,已凌驾两京建安矣。而版画之工,尤绝伦无比。”[1]这表明明万历年以后徽州图版在图书市场上具有极强的竞争力。

作为徽州府著名的刻坊,玩虎轩所刻绣像插图精美,形象逼真活脱,版面清雅简洁,形成了徽派版画的独特风格,十分迎合市民阶层的阅读品位。除《有像列仙全传》外,汪云鹏所刻《元本出相北西厢记》精工细雕,富丽婉约,是徽派版画中的上乘作品,今传世极稀,受到文人学者的追捧。

故玩虎轩名声之大,同在徽州府的浣月轩不可能不知晓。除此之外,在《有象列仙全传》第七卷《裴航》附有一幅插图,其为裴航在驿站因渴求水时,在门外偷看云英,云英则在室内因羞涩而颔首垂眸,此时插图中画有一玉兔正在室内捣药。《广列仙传》中《裴航》篇无插图,《仙佛奇踪》中《裴航》篇中插图只有裴航与老妪两人。

颇有意味的是,玉兔捣药这一形象在《蓝桥玉杵记》里《蟾宫折桂》和《捣药壶中》这两出的插图中均有出现,且与《有象列仙全传》中玉兔捣药并无二致。这说明《蓝桥玉杵记》插图借鉴了《有象列仙全传》插图中的元素,故此进一步证明了笔者的推断,即《集列仙传》所描绘的内容,甚至《蓝桥玉杵记》所附插图,均吸收借鉴了明玩虎轩刻本《有象列仙全传》。

总之,从《集列仙传》内容与插图对《有象列仙全传》的借鉴,可加深有关云水道人生活与戏曲创作主旨的理解。浣月轩书坊主虎耘山人与玩虎轩书坊主汪云鹏应该相识,甚至可能为好友,虎耘山人编纂《集列仙传》时借鉴了《有象列仙全传》的内容,可能也想借机帮玩虎轩进行宣传,于此种种缘由,才有了《集列仙传》的出现。以下对《集列仙传》内容及主旨依次进行分析。

1.《裴仙郎全传》

《裴仙郎全传》出自《续列仙传·裴仙郎全传》,其叙述了裴航与云英的爱情故事,与《蓝桥玉杵记》情节内容大致相当,由于话本小说篇幅有限,故事主要围绕裴航与晓云两家展开,许多次要人物在《裴仙郎全传》中并无姓名称谓,作者仅一笔带过。《裴仙郎全传》是云水道人改编的主要底本,可以让读者了解《蓝桥玉杵记》的本事,也能使之对比小说和戏曲的不同创作取向和结局形态。

云水道人依据小说《裴仙郎全传》文本来进行戏曲改编,延续着小说的故事情节,寻找自己的创作点,从而与源文本发生对话。这些改编的文本与源文本进行相互阐释,又在叙事策略上更加突出戏曲的特色,构成对话而具有互文的性质。

2.《刘仙君传樊夫人附》

《刘仙君传樊夫人附》介绍了刘纲与其妻樊夫人飞升之前在人间的政绩,以及描绘了二人白日斗法、飞升的情形。《集列仙传》中《刘仙君传樊夫人附》内容与《列仙全传》卷五几乎相同,只些许有几处物品名称表达有所不同,如《列仙全传》写“床”字,《刘仙君传樊夫人附》写“榻”字。事实上,无论是《列仙全传》,还是《集列仙传》中的《刘仙君传樊夫人附》,都借鉴了唐代裴铏《传奇·樊夫人》,倘若再往前溯源,又借鉴了东晋著名道教学者和炼丹家葛洪的《神仙传·樊夫人》。

他们二人虽然同为天仙,但樊夫人道术比刘仙君强,白日飞升也有所不同。如刘纲点火烧着房子,樊夫人便下雨将给火熄灭;刘纲将吐沫吐到盘中化成鲫鱼,樊夫人吐出水獭将鱼吃掉……飞升之时,樊夫人坐在床上飞升,刘纲则需要爬到皂荚树上才能飞升。通过描写夫妻二人的斗法场景与飞升过程,展现出道家法术的变幻莫测与高深,可见书坊主意图通过小说创作达到宣扬道教。[1]

3.《裴真妃传》

《裴真妃传》介绍了裴玄静飞升时的经历,其叙裴玄静在夜中独居,忽然房间中传来一阵笑语声,家人起了疑心,悄悄地从窗隙偷看。看见有两名姿态绝妙的十六七岁女子,她们周围有侍女数人,皆发髻高耸、身穿绛服,随而侍女奏着天乐,凤凰载着裴玄静升天而去。其大部分文字与《列仙全传》卷六《裴玄静》一致,但笔者通过对比发现,在人物的表达上,《裴真妃传》对《列仙全传·裴玄静》做了些许改变。前后比较,发现主要修改了以下二处:

《列仙全传·裴玄静》:言疑潜于壁隙窥之,言惊呼。[2]

《裴真妃传》:家人疑之潜窥之于窗隙间,举家惊呼。[3]

总体来看,《裴真妃传》修改后的句子更为妥帖且契合文章主旨,文中用家人行为将李言行为全部替换,可见《集列仙传》想要弱化裴玄静作为李言妻子的影响。作为修道之人,裴玄静身处红尘之中却拥有一心向道之心,心系大道。故笔者认为,裴玄静具有独立的人格,“言”字频繁出现,会让读者将裴玄静的身份囿于固定框架中,注意力会发生转移。此外,《裴真妃传》并不是描繪裴玄静与李言之间的纠葛,也不需要太具故事性,而是要以客观的第三视角重点描绘裴玄静飞升经历。因此多余的人物出现会干扰读者的视线,只需裴玄静一个主人公便足矣。以家人的眼光来看待裴玄静飞升,读者更容易代入,更加身临其境。

4.《铁拐先生传》

《铁拐先生传》介绍了铁拐李在洞穴修炼时,与老君相约前往华山会面,临行前告诉他的徒弟将其肉身留下,而元神出窍,倘若元神七天未归,便可将肉身烧掉。徒弟在第六天的时候,接到了母亲病危的消息,便烧掉了铁拐李的躯壳。铁拐李到第七天回来,失去肉身,只好依附一个破衣烂衫的乞丐尸身再成人形,结果那个乞丐,不但体貌丑陋还瘸了一条腿。

与上面几则相比,《铁拐先生传》更像是一则生动有趣的民间传说。作为八仙之一,铁拐李的记载较少。宋代实有刘跛子其人,又传说南岳圣寿观曾有跛仙,遇吕洞宾于君山,南宋有《跛仙图》,均不详其姓名。又南宋《齐东野语》卷一曾记载,有一道人在山间结庵,将成之时灵魂升天告诫弟子不要轻易动自己的身体,但村中人以“留之无益,徒臭腐耳”焚烧了肉身,等到道者返回,肉身已损。到了明代,有关铁拐先生的记载更多,《列仙全传》卷一所记载的《铁拐先生》,与《集列仙传》中《铁拐先生传》的内容几乎相同。

实际上铁拐李传说较多,而为绘画及戏剧所欢迎的,除了因为他别致状貌的怪,重要处在他的“拐”。作为八仙之一,铁拐李的形象在元杂剧中已初步定型,在岳百川《吕洞宾度铁拐李岳》、贾仲名《铁拐李度金童玉女》等杂剧中,铁拐李时常背着一个药葫芦,拄着铁拐,浪迹江湖,行医治病。

晚明《历代神仙通鉴》所录与《铁拐先生传》内容相差无几,不同的是《历代神仙通鉴》增加了铁拐李嫌弃自己相貌跛足丑恶时老子的劝诫之语,笔者认为此语与《蓝桥玉杵记》书坊主所想要表达的观点不谋而合,故兹录如下:

凝阳始知失却本来面目,复欲跳出。老子急止之曰:“当在质外求之,不可着相。我有金箍束汝乱发,铁拐拄汝跛足。只须功行完满,是异相真仙也。”凝阳依言结束,以手扪两眼如环,遂自号“李孔目”,世称为“铁拐李先生”。[1]

其借老子之口阐述了得道并不在乎外表,让铁拐李需放下对容貌身材的执念,等待功德圆满之后,自会成为异相真仙。故铁拐李脱去魁梧伟岸的天神之躯,变成了一个“脸色黝黑,头发蓬松,头戴金箍,胡须杂乱,瘸腿并拄着一只铁制拐杖”的乞丐,从此铁拐李这么神通广大的神仙却整天瘸着一条腿晃荡,但没有了桎梏,整日悬壶济世,踏遍大江南北,显得极为平易近人,最终得道升仙。

5.《西王母传》

《西王母传》与明代玩虎轩刊本《列仙全传》卷一《西王母》相比,除了少数几处表达方式不同外,绝大部分内容相似。《西王母传》内容主要分成三个部分,第一个部分讲述了西王母的职责与其所居住的环境,西王母与东王公共理阴阳二气,化生万物,天上天下三界十方,女子登仙,全归西王母门下,她住在昆仑山顶的悬圃上的阆风苑中,九层玉楼,左绕瑶池、右环翠水。第二个部分讲述了周穆王驾着八骏之乘西征,以郑重的礼节拜见西王母——执白圭玄璧见西王母天子,并在瑶池之上宴请西王母。第三个部分讲述了西王母赠汉武帝蟠桃的故事,汉武帝想留核栽种,西王母称蟠桃三千年结果,在人间无法播种,当天西王母命手下共同为汉武帝作寿助兴。

关于西王母传说有很多,《西王母传》汲取众多作品中的内容如《山海经》《穆天子传》《汉武故事》等,所杂糅出西王母的形象,与作者所想传达给世人的意图相契合,其宣扬了道教与长生不老的愿望,希望吸引人们修道。

首先西王母的地位至高无上,道教宣称天上、天下、三界、十方女子之登仙得道者,都归属西王母管辖。其次关于周穆王西行故事目的,是寻找长生不老药。作为天子的周穆王,驾八骏马西巡时,十分恭敬地拿着白圭玄璧等宝物谒见西王母,并在瑶池上大设酒筵。《西王母传》删去了《穆天子传》中西王母与周穆王之间的对话,将重点集中在周穆王不远万里西行拜见西王母以及西王母对周穆王长生不老的祝愿上。最后,西王母下凡为汉武帝做寿,与《汉武故事》《汉武帝内传》等故事相比,删去了西王母劝诫指点汉武帝修身得道,最后汉武帝得意忘形,劳民伤财,最后断了仙路,无法长生不老的情节。只讲述了汉武帝想留蟠桃种子种植,却因天上凡间有别,无法如愿,更描绘了西王母为汉武帝庆寿的宏大场景。作为九五至尊的帝王,都十分向往长生。又讲了东方朔曾三次偷桃,在民间传说中东方朔以长命而被奉为寿星,侧面也印证了蟠桃对凡人长寿长生所具有极致的吸引力。

(二)散曲《蓬瀛真境》

散曲《蓬瀛真境》位于《蓝桥玉杵记》卷末,有曲无白,无排场,是为清曲(散曲)。

在语言方面,《蓬瀛真境》注意一定的格律规范,又呈现口语化的特点。在内容方面,首先,《蓬瀛真境》描绘了蓬莱仙境宴飨热闹的场面。走进蓬莱,便可看见“洞门深锁祥云里,野鹤双飞碧汉边”[1],穿过鸟岫,度过松烟,观看着瑶池的宴席日复一日地开始、结束,霓裳曲调亦周而复始,余音袅袅,延绵不绝如缕。其次,描绘了于蓬莱仙境所看到的场景,有丹台百座,屋宇万千,神仙身临其境,远眺更别有洞天,清流如带远峰前,看“洞前运气霭”、观“堂里晓鐘清”、赏“亭上多风月”,“俺只见?丸人唱?丸歌,端的是闲消日月多。俺只见苍迷阆苑,艸蔓鸾坡。天籁如笙管棋后自嵯峨。俺只见彩云端蒲圃儿坐得千峰破,雀屏深处轻轻转过。见几个女仙娇,见几个女仙娇,闲对着芙蓉咲,好一似丹桂嫦娥。”[1]蓬莱的如此良辰美景,不禁引发了神仙的所思所想,“烟霞此地赏心多”,思绪回转,追忆古人,想到羽扇纶巾的周瑜。“百苍成醸,千鍾满酌无过”,又想到高山流水,谩携琴鹿石逍遥坐,堪叹那桃李关情,如我随时行乐。得出了“何如我及时行乐”的感悟。

随后神仙开始游玩起来,沉溺于春夏秋冬四季好光景中去,且看其如何随时行乐、悠然自然:夏季白日“声隐隐泉?石弦,声隐隐泉?石弦,闹嚷嚷人競龙舸。娇滴滴荷蕊连天,娇滴滴荷蕊连天”,夜傍时“风度荷香”,湖面上“月共波光荡漾”;秋季,“桥柳含烟霭,金茎滴露新”,“闲来眠石上,乘月听松声”,好一片悠然自得、潇洒自在;冬季断崖白雪,新月寒梅,在风雪中“吹一笛梅花调,咏几曲白雪歌”。这时,神仙突然想到“白了青天,老了青天,皱了清波。谩嗟咨杜海几迁,桑田幾迁,江山几换,把世界浮云掀髯阅过”,“方外无穷乐,壶中不老春,餐霞还吸露,石上日醺醺”,“人生到处须行乐,古去今来瞬息过,不信人间瞆瞆多。”作者以神仙的口吻教导世人更要及时行乐,因为世人的生命更是有限的。

最后,作者对内容进行了升华,劝诫世人要修道成仙,枉教蝶恋眼前花,需“深沉苦海甘胥溺”,要精心修炼,方能与天同寿。

(三)杂剧《天台奇遇》

杂剧《天台奇遇》写刘晨、阮肇入天台山采药遇见仙女事,其脱胎于《幽明记》中《刘晨阮肇》故事。宋元以下小说、杂剧、传奇多有以刘、阮事为题材者。元明杂剧中有马致远和陈伯将的《误入桃源》、汪元亨的《桃源洞》、明无名氏的《相送出天台》,均佚。现存的杂剧有明王子一《误入桃源》与云水道人《天台奇遇》。按成书年代来看,王子一的《误入桃源》作于明朝初年,《天台奇遇》成书于明万历年间,经笔者分析比较,《天台奇遇》对《误入桃源》可能有所借鉴,二者内容较为相似,但在内容与艺术特色上又有自己的特性。

杂剧《天台奇遇》仅有一折,情节比较简短,相比于《误入桃源》,省略了较多内容。其叙述了玉香仙子含真和其妹绛真夙世与刘晨、阮肇互为夫妻,结有来生之缘,二人趁着刘晨、阮肇入天台山采药之机,与其会晤。刘晨、阮肇迷路,玉香仙子凭空用法术在山中变出一座琼楼,备有筵席,邀请二人入座共餐。用餐结束后,二仙子留下一首绝句化作清风离去。等到刘晨、阮肇返回家中,发现家中人已不知所踪,询问农夫方才知晓,尘世已过了两百年。无奈,二人只得重新往天台山去,望见两个女子冉冉而来,正是玉香仙子奉虚皇紫诏前来迎接。原是二人大千功满,合得上仙,四人乘鸾而去。

分析可知,《天台奇遇》淡化了《误入桃源》强烈愤世嫉俗、深沉的感叹、不遇的绝望与悲怆等思想,其剧中人物不受外力的影响而希冀成仙,往往是出于对神仙世界的向往、长生永恒的求乐心理,是心所悦之、盼之、往之,故《天台奇遇》重在强调一个“奇”字,这便是“奇遇”所代表的内涵,故剧作并不太注意对其故事情节进行精心细腻的安排与设置,而热衷显示的是仙女神奇的法力与仙界的生活,描绘仙子们变幻莫测的法力,使读者发自内心地对得道升仙生出向往之感。其描绘了仙子神通廣大,她们远远地望见刘晨、阮肇从石桥深畔入山采药,便唤来一阵仙风化作一座琼瑶楼。楼宇之精致奢华、美景之绮丽炫目,皆通过刘晨、阮肇惊呼以及不可置信的神情表现得淋漓尽致,“绣户珠帘卷,玉沙瑶草连,数声鸡犬云中唤。素婵娟无语倚雕栏,曲廻廊玉兔丹砧乱”[1],在深山穷谷之中突然出现了此等华居,以致阮肇认为此处莫不为妖穴。另外在问及两位仙子在山中如何吃穿的时候,仙子回答道:“吃的是还丹授长房,吃的是半勺青精饭”“穿的是月殿紫霓裳,穿的是翎羽舞翩跹”[1]等,众多华丽辞藻的堆砌,强烈突出神仙生活的与众不同,更使读者有目眩神摇之感,令凡人心生无尽的向往。

综观全剧,《天台奇遇》在对于仙女的描写上更加大胆开放,十分具有创新性。笔者认为这是作者故意渲染辞藻之故,令人顿生眼花缭乱之感,来引起人们对仙乐世界的憧憬。

综上所述,《蓝桥玉杵记》用各种不同文体进行写作,导致传奇在文体上也呈现出一种极高的综合性,与传统诗词、小说、杂剧之间构成了互文性,表达了作者相信仙可学致,更期盼通过学道得以长寿长生的愿望。这也进一步强调了作者希望民众接受道教信仰,更将自己对神仙世界的向往、长生永恒的愿望饱含其中,表达了对仙界无限的盼望。

此外,它利用改编原有的传说、故事等民众喜闻乐见的口头文学材料,以采取小说、散曲、杂剧等通俗生动的文学形式向大众进行宗教宣传,可见剧作家如何从旧有素材中出新、出奇,而不是自己刻意作奇。这也从侧面说明了传奇的互文特性——传奇剧作家是作家也是读者,其传奇创作实际是对前代文学作品或其他传奇作品的意义再生产。[2]

二、出版形态的特殊性

明刊浣月轩本《蓝桥玉杵记》所描述裴航与云英的爱情故事及其中蕴含的道教意蕴,受到学者们的广泛研究,而对其小说、传奇、杂剧和散曲四种文体共存一体出版形态的研究较为罕见。

从上述分析可知,《蓝桥玉杵记》四种文体具有互文的特性,主旨一致。除此之外,《蓝桥玉杵记》附录的位置、内容,以及与正文传奇的关系,看似随意,实则均经过书坊主以及书籍编纂人的精心设计与巧妙布局,故笔者认为此为一种特殊的出版形态。那么如何理解《蓝桥玉杵记》作为一种特殊的出版形态的地位?其附录的编排是否有所借鉴前人的内容?本节拟梳理出明万历三十四年之前戏曲刊本的出版形态,并将其附录的文体数量、类型、体例与浣月轩本《蓝桥玉杵记》进行比较。

笔者翻阅《古本戏曲丛刊》发现,明万历及之前的戏曲刊本,大部分戏曲除传奇的内容外,只兼有一种文体,如《绣儒记》中卷首有小说《汧国夫人传》,《东郭记》卷首有小说《齐人生本传》,《红梨记》剧末附赠了元杂剧《红梨花》,《新刻博笑记》卷首附《词隐先生论曲》等。像《蓝桥玉杵记》这样小说、杂剧、散曲、传奇四者皆有之的,除《西厢记》外,笔者目前暂未见到。《西厢记》附录文体类型及数量较为丰富,且《西厢记》家喻户晓,版本众多,较为特殊。故笔者认为《蓝桥玉杵记》的出版形态对《西厢记》有一定的模仿借鉴,但又推陈出新,在其版式与内容方面有所新创,形成了自己特殊的出版形态。

(一)《西厢记》的出版形态

《西厢记》“天下夺魁”,版本繁多。据不完全统计,明清两代刊刻的《西厢记》有一百五十馀种,其中明刊本就有将近六十种,“这构成了古代戏曲传播史上其他剧作难以比肩的奇妙景观”[1],是其他剧作难享的殊荣。

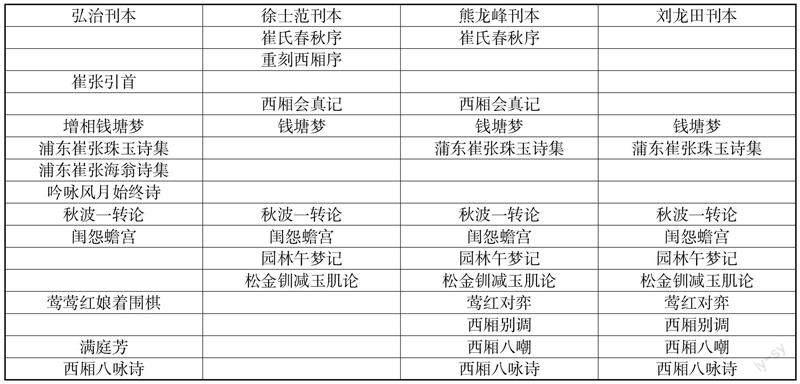

据笔者翻阅资料进行比较之后,认为明初至明万历年间现存且附录较多的《西厢记》主要有四个版本,分别是弘治十一年(1498)刊刻的《新刊大字魁本全相奇妙注释西厢记》、万历八年(1580)徐士范刊本《重刻元本题评音释西厢记》、万历二十年(1592)熊龙峰忠正堂刊本《重刻元本题评音释西厢记》和万历时期刘龙田乔山堂刻本《重刻元本题评音释西厢记》。

弘治刊本是现存最早、最完整的《西厢记》刊本,徐士范刊本《西厢记》是现存明刊本中较早的刊本。据学者考证,熊龙峰刊本和徐士范刊本是根据同一祖本重刻的,可能也借鉴了徐士范刊本的内容,刘龙田刊本则是根据熊龙峰刊本翻刻,故其附录和熊龙峰刊本的基本相同。[2]现将其四种刊本的附录示例如下,以便为观之比较:

就其附录位置来看,弘治岳氏刊本《西厢记》的附录均集中于卷首。徐士范刊本《西厢记》正文下卷卷首有附录《松金钏减玉肌论》(署“国学生撰”),其余均附录在上卷卷首。熊龙峰刊本《西厢记》的附录在卷首、卷尾均有,其书前附有《熊氏春秋序》《西厢会真记》《秋波一转论》《松金钏减玉肌》《钱塘梦》,书后附录新增《莺红下棋》《园林午梦记》《北西厢附余:西厢别调、打破西厢八嘲、闺怨蟾宫》《浦东崔张珠玉诗集》《西厢八咏诗》。刘龙田刊本《西厢记》的附录均在下卷卷末。

就其附录文体类型来看,熊龙峰刊本《西厢记》所收录的文体类型最多,其中有序《崔氏春秋序》、话本小说《西厢会真记》《钱塘梦》、短剧《莺红对弈》《园林午梦记》、诗集《蒲东崔张珠玉诗集》、文学评论《秋波一转论》《松金钏减玉肌论》、散曲《西厢别调》、诗《闺怨蟾宫》、词《西厢八嘲》[满庭芳]九首。弘治本《西厢记》有附录话本小说《錢塘梦》、文学评论《秋波一转论》、短剧《莺莺红娘着围棋》,以及众多诗词曲调,无序作。徐世范刊本《西厢记》并未收集词曲,刘龙田本《西厢记》未有序作。从中可见,无论哪个刊本的《西厢记》附录中至少包含有话本小说、诗、文学评论、杂剧等众多文体。其文体数量之多,相较于《蓝桥玉杵记》有过之而无不及。

就其附录内容来看,熊龙峰刊本《西厢记》所收录的附录内容及数量最多。弘治本《西厢记》所附无话本小说《会真记》、短剧《园林午梦记》、文学评论《松金钏减玉肌论》。徐世范刊本有程巨源著《崔氏春秋序》和徐世范题《重刻西厢记序》。这两篇序文对《西厢记》的作者以及评价等问题都做了重要的阐述。熊龙峰刊本保留了《崔氏春秋序》而删除了徐士范的自序,刘龙田刊本在翻刻之际又把《崔氏春秋序》也删除了。徐士范本和熊龙峰本均收入话本小说《西厢会真记》,刘龙田刊本却并无。此外,熊龙峰本和刘龙田本还比徐士范本多收了《蒲东崔张珠玉诗集》《莺红对弈》《西厢别调》等五种,这也是为了满足不同读者的需求。

就其附录副文本与主文本联系程度来说,附录与正文联系紧密度较高,多为书坊出于射利之目的,以此引起人们的阅读兴趣,满足不同读者的需求。附录内容之多,笔者无法一一讲解,故主要对话本小说、杂剧、文学评论等进行论述。

《西厢会真记》,即元稹小说《莺莺传》,其为《西厢记》故事的渊源所在,主要是表示《西厢记》自有文人传统,可以让读者了解《西厢记》的本事,也能使之对比小说和戏曲的不同创作取向和结局形态。

短剧《园林午梦记》,剧本结构比较简单,全剧仅一折,一折仅四曲,其余均为宾白。其讲述了一位老渔翁正在园林中午睡,睡梦中,崔莺莺与李亚仙相会,老渔翁说他俩一般,崔莺莺自恃相国千金,怀有门第偏见,鄙视曾为娼女的李亚仙,双方激烈驳斥起来。渔翁醒来,一切皆空。由此他想到,因自己机心尚存,致使梦境不安。他要从此断绝尘缘,务要达到至人无梦之境界。

短剧《莺红对弈》(弘治本为《莺莺红娘着围棋》),接着续写莺莺与张生,张生昨夜墙角儿吟诗、莺莺和韵的故事,其叙莺莺听琴后与红娘下围棋,张生逾墙相见,惊散棋局,二人情感得到了更深层次的交流。

《秋波一转论》《松金钏减玉肌论》之类的附录,是以《西厢记》中的名句为题目作专论的,以论说文的形式,对《西厢记》两个关键情节进行分析与论说。

《秋波一转论》就崔张初次见面两情相感相悦进行评论,标题来自《西厢记》第一本第一折【赚煞】中第四句:

“怎当他临去秋波那一转!”这是崔张初次见面,张生惊于莺莺的美貌,两人离别之时,莺莺回头对他一望,这一望更激发张生无限的激情和爱慕,文章即对此大发抒情议论。文章认为,目传心声,人有真情是掩饰不住的。文章充分肯定了男女两情相感的天然合理性,“情欲相感本诸天”,认为张生与莺莺相悦相感情有所通,这是完全正常不可避免的“淑女于临去之时,敛媚凝娇秋波一转,则彼酷嗜风流、素耽放逸者,宁不勃然而感动耶”。[1]文章认为正是有了“临去秋波那一转”,才有了后来崔张相恋相合的情事发生,如果没有这一“转”,就不会有叙写西厢情事的《西厢记》了。文章表达了他对崔张的赞颂之情。

《松金钏减玉肌论》开头先用江淹《别赋》的语调抒写崔张离别时的凄婉:“离别之机将兴,憔悴之容速见。盖夫妇之所以愿相守而厌相离者,以其恩意绸缪而情志契合也。”[2]文章认为张生莺莺一为“天下才子之出类者”一为“世间佳人之拔萃者”,两人是天造地设的一对,尽情渲染崔张离别之苦。

两文思想并无突出深刻之处,但都是用同情、欣赏的口吻写崔张相识相离,没有用礼教道学的规范来作训诫,这是难能可贵的。两文语言则骈散相间,典丽清雅,明白晓畅,值得称道。[3]

唯一特殊的为《钱塘梦》与《满庭芳》,二文均为四种刊本所收录,其中《满庭芳》在三个刊本《重刻元本题评音释西厢记》中为词《西厢八嘲》所收录。

《钱塘梦》的内容与其他内容有些许不同,与《西厢记》故事及其主旨没有什么联系。讲述宋朝一个秀才赴杭州赶考,在当地修筑房室园亭内挖出一其骸骨,便将其安葬。夜间,梦到一女子前来相诉倾慕之情,却被他呵斥。女子作一曲《蝶恋花》后化清风而逝。秀才醒来悔之不及,亦作《蝶恋花》半篇。

九支《满庭芳》嘲讽了《西厢记》中的人物:老夫人、莺莺、红娘、张生、郑恒、法聪、杜确(白马将军),另外还有王实甫与关汉卿两位曲家。如嘲讽莺莺的《满庭芳》:“莺莺鬼精,麝兰半勺,花月娉婷,结丝罗不用媒和证。眼角传情,听瑶琴霄奔夜行,烧夜香胆战心惊。家不幸,口着你齐齐整整,弄出个丑名声。”[1]可见这九支《满庭芳》实为对《西厢记》的否定和嘲讽,自《西厢记》问世以后,直到明代后期汤显祖创作《牡丹亭》,对这几位曲家的诟病就从未停止过。然而刻印一本书耗资必然不微,正文部分又完全忠实于原作,无篡改歪曲之处,再者,全书插图画面精美。刊刻者将这样的一段指责《西厢记》的文字内容作为“广告”附入书中,似乎与宣传《西厢记》多有矛盾,或者书坊想让读者全面了解《西厢记》,故故意将其与文本意旨不相符的内容收录。

从《西厢记》刊本收有附录情况可知,《西厢记》附录位置各不相同,且所收录的内容文体之间联系虽然紧密,但其附录将所有关于莺莺、张生的内容杂糅进去,没有进行选择,文中有赞扬,也有批判,更有与其主旨思想不相符的副文本出现。

(二)《蓝桥玉杵记》对《西厢记》出版形态的继承与创新

浣月轩本《蓝桥玉杵记》除正文文本为云水道人所做外,其余三种文体并非由云水道人独立完成,而是由书坊主主导之下多人共同编纂的结果,故书坊主对书籍的排版与内容的选择起到了很大的作用。同时《蓝桥玉杵记》附录的刊刻与其内容的改编,也与浣月轩雄厚的资源支持密不可分,这无疑为《蓝桥玉杵记》刊刻众多附录提供了可能与十分优越的条件。

因《西厢记》最为特殊且其附录文体类型及数量较为丰富,故笔者认为《蓝桥玉杵记》与《西厢记》的文本形态之间具有一定的联系,《蓝桥玉杵记》出版形态对《西厢记》的出版形态有一定的模仿借鉴,更在其版式与内容方面有所创新。

1.在版式安排上独具匠心

上文分析,弘治本《西厢记》的附录均集中于卷首,劉龙田本《西厢记》的附录均在下卷卷末。徐士范刊本《西厢记》下卷卷首仅有一则附录,其余七则附录均集中在上卷卷首。熊龙峰刊本《西厢记》的附录在卷首、卷尾均有,卷首有五则附录,卷尾有七则附录。

笔者认为附录均位于卷首或卷尾,且其数量之多,不仅更容易令读者产生疲倦感,而且会逐渐消磨读者的阅读兴趣。上下卷附录数量差之过大,又易使文本产生头重脚轻之感,不利于文本排版的美观。

故《蓝桥玉杵记》对不同《西厢记》版本附录位置进行扬弃,发展改善,具备自己的审美与创新,从而形成自己独特的出版形态。《蓝桥玉杵记》将附录放置其正文前后两方,且其附录放置的篇幅内容大致相当,文本版式美观,令人赏心悦目。其各个附录的排列位置与顺序,更有其深意所在。

小说《集列仙传》位于《蓝桥玉杵记》正文卷首,《蓝桥玉杵记》取材于《续列仙传·裴仙郎全传》,其效仿徐士范刊本与熊龙峰刊本《西厢记》在其卷首放置元稹《会真记》的做法,将《裴仙郎全传》列于众仙传的首位,介绍戏曲本事及其渊源,告之读者戏曲是取材于此本小说,方便读者对故事脉络有一定的了解。剩下人物传记依次为《刘仙君传樊夫人附》《裴真妃传》《铁拐先生传》《西王母传》。这些人物简介放入正文有些累赘,但又为了补充人物形象,使读者对这些神仙人物生平有一定的了解,故才将他们列于正文之前。《蓝桥玉杵记》将《西王母传》置于《集列仙传》末尾,笔者认为这是因为西王母地位最高,故放在后面压轴出场,以区分其他众仙。基本上有一个从文士、官员、庶民到神仙的等级线索,但又有交叉回环,透漏出阶层之间的渗透和互相关联。

随即在戏曲正文之后,放置散曲《蓬瀛真境》与杂剧《天台奇遇》,既拓展了文体类型吸引读者、又满足书坊主从多方面宣扬道教的心思,更不会使读者产生倦意。倘若一开始将散曲或杂剧放置卷首,散曲有曲无白,辞藻华丽,会令读者心生退却之意,杂剧叙刘晨、阮肇入天台山采药遇见仙女事,更令读者一头雾水,不知其所以云,更不能深入理解其书意旨何在。故《蓝桥玉杵记》将其放于卷末,在此之前,读者已对裴航、云英之事有了一定了解,知晓文本主旨,再读散曲、杂剧,只会加深读者映像,加强道教宣传之意,其效果事半而功倍。

2.在内容与主文本相得益彰

浣月轩本《蓝桥玉杵记》在内容编排上更是凝聚特色,每一文体内容都充分考虑人物的性格特性,充分考虑到读者整体阅读的感受。另外,为了营造更好的视觉效果,编纂者还注意将戏曲书籍中各个部分串联起来。

《蓝桥玉杵记》附录中的副文本与正文主文本联系更为紧密,其不似《西厢记》附录基本上为并列关系。《蓝桥玉杵记》四种文体互文,其思想主旨一脉相承,不同于《西厢记》将与众多内容全部杂糅出来,《蓝桥玉杵记》更注重先后关系,讲究思想主旨的一步步推进。小说《集列仙传》与散曲《蓬瀛真境》、杂剧《天台奇遇》所叙述的内容均与戏曲正文产生千丝万缕般的联系。其中以《集列仙传》尤胜,其人物简介与后文传奇中出场的重要人物的特性相似,使读者在附录中对人物的性格、习性有一定的了解,随即又能在戏曲正文中加深印象,理清来龙去脉。

在《裴真妃传》中,其介绍了裴玄静虽已与李言成亲,但仍能拥有一颗向道之心,常年避世独居修炼,心系大道,不被凡情束缚,最后尸解登仙。《蓝桥玉杵记》中也强调了裴玄静对道教的看重甚于亲情,在第十出《风雷普化》中裴玄静礼仙学道,将要尸解登仙时,她道“本欲将我平生所得丹诀传与一家,使得同升。奈我额日子不肖,媳妇不贤,皆非载道之器。只有孙女晓云,年纪虽小,却是夙有根基,不免唤他出来,语以道秒,有何不可。”[1]这也从侧面也反映出作者认为品行不端之人不可修道。加深了读者对裴玄静性格的理解,使裴玄静形象更加立体化、形象化。

《铁拐先生传》介绍了曾经英俊魁梧,擅长元神出窍,但是一次元神出窍时因为意外导致身体被毁,为了避免元神消散只能附身到一个跛脚乞丐身上,从此变身为铁拐李。在传说中,铁拐李背着一个大葫芦,一直游戏人间,以瘸腿乞丐的形象来教化世人,修行一段时间后成仙。《蓝桥玉杵记》中,铁拐李曾出现过两次,分别为第二十三出《倚棹酬吟》和第三十二出《毕姻霞外》中,这两出插图中展现出了铁拐李形象的不同侧面,但与《铁拐先生传》中铁拐李形象相差无几。《倚棹酬吟》中,铁拐李奉西王母之命化作楚江舟子向裴航透露云英消息,好教夫妇二人重逢。图中铁拐李衣衫褴褛,胡须杂乱,眼睛圆瞪,蜷缩着腿,在他的一侧放一个葫芦。《毕姻霞外》中,铁拐李头戴金箍,拄着铁拐,袒胸露乳前来参加裴航与云英的婚礼。可见,铁拐李不论是在人间船上,还是在仙界都是这种乞丐形象。

铁拐李的葫芦是他的法宝,葫芦内有乾坤可装万物,既能装救人的仙药,同时可以变大成为渡海的工具。故在《蓝桥玉杵记》正文西王母选择铁拐李化作楚江舟子来渡裴航。樊夫人在文中对铁拐李说道:“昨奉王母玄执旨,命铁拐真人化作楚江舟子,驾奴到鄂渚。与裴郎共抵襄汉,睹露云英消息,教他夫妇重逢。李仙长,鄂渚已近,须索抵岸渡他。”[1]这里的“须索抵岸渡他”的“渡”,与“度”谐音,古代典籍中“渡”也通写作“度”,例如《汉书·贾谊传》中“度江河,亡维楫”。故笔者认为,这里的“渡”不仅有渡裴航过河之意,更有度化之意,这与《集列仙传》中铁拐李需以瘸腿乞丐的形象来教化世人之意不谋而合。《倚棹酬吟》中,李铁拐总共唱了两次歌,来隐晦度化裴航。第一次,铁拐李唱到“数声柔橹苍茫外,何处江村人暮归”;第二次,他唱到“钩罢归来不系船,江村月落正堪怜。纵然一夜风吹去,只在芦花浅水边”,均描绘了秋江晚归之景,写出了江水柔润清亮、夜色浓重,与李铁拐撑船所见之景相吻合。这两首诗分别出自宋代道潜《秋江》和唐代司空曙《江村即事》。道潜是北宋著名的诗僧,为大觉怀琏弟子,云门宗下五世。司空曙生于乱世、历经坎坷,内心充满为国效力又无能为力的矛盾,过着隐居的生活,栖心佛禅,将此种心境融入于自己的诗作之中,创造出一种独树一帜的诗歌意境。两人的诗歌均具有禅意,铁拐李用两首带有禅意的诗歌来教化裴航,这也是安抚裴航心绪的一种表现,彼时的裴航经历了被岳父赶出家门,未婚妻投河自尽等一系列事情,心中难免抑郁不平,此时铁拐李唱的这两首歌很好地安抚了裴航躁动的内心,是使裴航参透真理、自我修持的一种方法,也有利于启发裴航修道的悟性。

《西王母传》称凡间女子要想登仙得道,都必须属其管辖,《蓝桥玉杵记》第十二出《西昆参圣》,裴玄静尸解登仙后,需要朝见西王母,由西王母为其安排职位,这便与《西王母传》中西王母的职责相对应。

戏曲正文结束之后,散曲《蓬瀛真境》内容层层递进,从描绘蓬瀛仙境的美景美人,到神仙在仙境畅游享受自然,再到规劝世人及时行乐,最后升华主题要好好修行成仙,才能前往仙境,其层层递进,一步步为读者铺设美好的期盼,最后回归主旨,希望宣扬道教,好好修炼成仙。

最后,《蓝桥玉杵记》用杂剧“天台奇遇”结尾,其蕴含之意不言而喻,不仅进一步强调了作者希望民众接受道教信仰,更将自己对神仙世界的向往、长生永恒的愿望饱含其中,表达了对仙界无限的盼望。

此外,浣月轩本《蓝桥玉杵记》凡例称,“末附《蓬莱》《天台》二曲,同出秘授”,《蓝桥玉柞记》剧末附送的《蓬莱》《天台》两曲则是对买家购资之外的馈赠,“同出秘授”四个字告知读者本书所附内容的来源不易,以示版本的尊贵。表明除《蓝桥玉杵记》外,这些附录在其他地方并未寻到,更突出了《蓝桥玉杵记》附录及其出版形态的特殊性。

基于以上分析,《蓝桥玉杵记》附录的形制相对于《西厢记》而言已经发生了很大变化,从附录位置、编排、内容等方面,书坊主与书籍编纂人均经过巧妙的构思、全方位的思考,将宣传的手段运用得非常娴熟,不断地在进行版式上的改良与创新,力求至臻,以达到最好的宣传效果。明代戏曲受众的阶层是复杂的,审美趣味也是多样而变动不居的。读者的需求使书坊主不断地改进和创新,书坊主为了使曲本畅销而达到获利的目的,必须要投其所好,以读者的审美旨趣为依归,在曲本的形制和内容上下功夫,以致达到排列组合的最大化效能,以多样的形式和丰富的内容来满足读者的审美要求。《蓝桥玉杵记》形制的变化与创新,恰恰成为此时期时代发展的独有代表之一。

三、互文性视野下特殊出版形态的意义

晚明文人剧作家和评论家主要将传奇视为案头之作,而不是场上之戏。浣月轩本《蓝桥玉杵记》作为文人剧作且为案头之作的典型代表之一,将文本的互文性与版面创新性的设计结合起来,两者互为表里,共同构成了特殊的出版形态。《蓝桥玉杵记·凡例》更称“本传兹因海内名公闻多渴慕,故急刊布,未遑音释,重订有待”。为满足读者的急需,先用初版以占市场,复谋划修订再版,迎合市民口味,杂糅了传奇、散曲、小说多种文体于一体,更用不同的文体减少视觉疲劳,相较于其他戏曲刊本而言,其宣传方式更具竞争力,是浣月轩书坊主为达到促销而迎合市场的有效手段。且互文性视野下特殊出版形态的研究,限定读者的阐释自由度,加强了对道教的宣传力度,将在一定程度上拓展读者对戏曲主旨内涵的研究。

此外,《蓝桥玉杵记》将小说、散曲、杂剧等黏合在一起,打破语域区隔河雅俗秩序,试图为不同社会背景的人们构建一个人文关怀体系。由于明代戏曲受众基数较大,阶层自上而下几乎全部覆盖,故《蓝桥玉杵记》从全方位向民众传播道教,对普通市民而言,有小说故事,更有民间传说;对文人而言,有诗词曲调,有杂剧传奇。让读者能夠在戏曲文本中找到自己所处的社会地位,以寻求共鸣。虽为道教,却并不是虚无缥缈的形而上学,而是真正扎根于人民群众,与人世间民众最真实的生活结合起来,让读者更有认同感,既加强了对道教的宣传,又隐藏着人文关怀,具有世俗化民间性,令读者感到并非遥不可及,加速推动了《蓝桥玉杵记》在市场上的传播。

(一)阐释自由度的限定

互文性存在于一切文本中,但互文性关联的程度却因文本而异,《蓝桥玉杵记》副文本从属并服务于主文本,所产生的交互关系使其主旨更加明确、单一,这实际上构造了读者阐释的大框架,使得读者的审美反应和意义阐释不至扩展到无限虚无之中。它不允许读者的思绪漫无边际地飘荡,限定了读者的阐释自由度,从而杜绝那些超出母体多能允许的多义范畴的过度阐释。

《蓝桥玉杵记》的互文本如此广泛紧密地“织就”在此剧之中,明显是剧作家刻意求之的结果,其大肆宣扬道教思想,试图引导读者热衷于神仙道教,带领人们熟知道教内涵,引导人们向往仙界,以达到教化世人的目的。

为达到特定的意图,确保交互文本的主旨限定在书坊主的把握内,《集列仙传》详尽描写了裴航、刘仙君、樊夫人、裴玄静、铁拐李、西王母等神仙的成仙经历,介绍其修仙得道需要具备的条件,又在传奇正文及卷末散曲与杂剧中不断重复、扩展、变形与改写,达到互论互释的功效。

《蓝桥玉杵记》中人物的成仙过程不尽相同,其中裴航是清泠真人的后裔,刘仙君与樊夫人为天仙,铁拐李为地仙,裴玄静为尸解仙,西王母则是女仙之宗。道教的得道成仙,可分为天仙、地仙、尸解仙这三个级别。葛洪在《抱朴子》中解释:“上士举形升虚,谓之天仙;中士游于名山,谓之地仙;下士先死后蜕,谓之尸解仙。”天仙是指精神和肉体同时超脱飞升,也被称为白日飞升,这是修行的最理想境界,也就是上士才能够达到的境界。地仙是指肉体不死,在人间当地神仙。他们并不一定固定在什么地方,或许跟普通人一样,到处游历,但不会自然死亡。尸解仙是最低等的方式,是指死后超脱成为尸解仙。其中天仙为上乘之道,尸解仙是下乘之法。可见,除了为神仙后裔及天生为上仙之外,《蓝桥玉杵记》给读者介绍了三种途径,来拓宽人们的认知体系,从而帮助人们得道成仙。

对芸芸众生而言,这三种修炼之道不是一蹴而就,而是需要历经万般磨炼方可而成。首先,行善是修仙的前提。葛洪在《抱朴子·内篇》中强调了“欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本,若德行不修,而但务方术,皆不得长生也”,《刘仙君传樊夫人附》中虽写二人飞升,但前半段着重介绍了刘纲与樊夫人的政绩,其道:“为理尚清静简易,而政令宣行,民受其惠,盖邑无旱暎潦垫之害,无疫毒鸷暴之伤。年崴大丰,远近忻仰。”刘纲作为县令,崇尚清静无为,政令畅通,人民都受其恩惠。他所治理的地方没有旱涝灾害,也没有病疫凶暴之伤,岁岁丰收,人民生活幸福、安居乐业,人人具有敬仰之心。可见,他们飞升的前提是行善,有了民众的敬仰,他们飞升将更为顺利。

其次,得道升天需要肉体且不注重外表。从《铁拐先生传》可见,笔者认为书坊主想要隐晦地告诉读者:一方面,得道升天需要肉体;另一方面,相貌丑陋与升仙无关。与佛教不同,道教是我国的本土宗教,终极目的是肉身飞天、成仙。其“正果”的载体就是我们的肉身,不但不能舍去,而且要利用各种方式方法加以巩固和增强,使之变得与天地同寿,因此铁拐李就一定需要一个肉身。作为民间传说八仙之首的铁拐李,曾经英俊魁梧,擅长元神出窍,但是一次元神出窍时因为意外导致身体被毁,为了避免元神消散只能附身到一个跛脚乞丐身上,背着一个大葫芦,从此变身为铁拐李。铁拐李一直游戏人间,以瘸腿乞丐的形象来教化世人,修行一段时间后成仙,成了八仙之一的铁拐李。虽然铁拐李形象比较沧桑,多是蓬头垢面,少了几分仙气,多了几分浪荡不羁的痞气,衣着相貌显得格格不入,混迹在其他神仙衣着华丽的神仙中,虽突兀却不违和,更与其他众仙友好相谈,关系密切。这又进一步从侧面说明了云水道人认为修仙得道与外表毫无关系,且神仙不会像凡人一般,因你容貌身形有异而远离厌恶。

再次,作为修道之人,要意志坚定。裴玄静能够放弃红尘荣华富贵,男欢女爱,财色名利,常年避世独居修炼,身处红尘之中却拥有一心向道之心,心系大道,不被凡情束缚,才是道性。即使与李言成亲,修炼应该在谈婚论嫁,男欢女爱的基础上通达出淤泥而不染的无为境界,在有为的世间,脱离尘垢,爱护一切有缘,心系大道,拥有大情,脱离凡情,如此便入真道。

最后告诉世人要想成仙,拥有慧根以及服食丹药是道教修炼一个重要途径。《裴仙郎全传》中,裴航与云英成婚后拜谢老妪时,妪曰:“裴郎自是清泠裴真人子孙,业当出世,诸真幸青眼焉。”我们得知裴航是道教神仙的代表,更是清泠真人的后裔。可见裴航原就是极具慧根之人,否则他也很难登上仙界,更别提与云英喜结连理了。《裴仙郎全传》篇载“乃徙航於玉峰洞中,棲以琼楼珠宇,饵以绛雪琼英之丹,且命女受以伏母真诠。越明年,遂證大果。”[1]娶妻云英后,裴航亦是通过服食仙丹,再借助《伏母真诠》加强对内丹的修炼,才能一年便超为上仙。在第三十三出《玉洞谭真》中,裴玄静送来丹药助裴航與云英修炼,服食丹药也是道教修炼一个重要途径。外丹修炼是道教的一种成仙方式,炼丹家们认为人与物同源同道,将具有物质性的丹药视为道的化身,一旦服食,便可像道一样长生不灭,《抱朴子内篇·金丹》曰:“凡草木烧之即烬,而丹砂烧之成水银,积变又还成丹砂,其去凡草木亦远矣。故能令人长生。神仙独见此理,其去俗人,亦何缅邈之无限乎?”

此外,前文说道《蓝桥玉杵记》附录内容多为描绘仙界,介绍仙界的奇珍美境,吸引大家修道。在《西王母传》中西王母“居昆仑之圃,阆风之苑,玉楼玄台九层,左带瑶池,右环翠

水”[1],周穆王驾着八骏之乘西征,以很郑重的礼节拜见西王母,并希望能在瑶池之上宴请西王母,无一不反映出神仙生活环境的奇特与地位的超群。在散曲《蓬瀛真境》几乎全篇是对蓬瀛仙境的描绘,为读者开启了一个全新的世界,人生不过几十载,只有修道成仙才长生不老,有无穷的乐趣,能够看尽世间百态。

这些交互文本中潜在的思想与文化因子可供读者在阅读时限定读者的阐释自由度,加深对道家成仙的认识,吸引人们修道成仙,从而服务于书坊主宣扬道教的主张与意图。

(二)人文关怀体系的构建

《蓝桥玉杵记》文学互文性的实现,归根结底要依赖于一个特定的读者类型,这一类型的读者必须具有文学阅读经验,而文人读者便是其最好的代言人。对于文人读者而言,他们能够辨识出不同交互文本,从而意识到剧作家在他的剧本中所做出的文学性或体裁性的改变。对于虽识字但文化程度不高的普通读者而言,尽管他们可能不能对文本进行交互阅读与理解,也无法具备充足的文学与文化知识储备,但《蓝桥玉杵记》隐藏着深层次的人文关怀,其人文关怀体系的构建,使得浓厚的世俗审美趣味以及民间化的宗教信仰在戏曲文本间交叉流动,这些文本所展现出的意蕴主旨对读者而言并不陌生,也并非遥不可及。

1.仙话世俗化

仙话向世俗化发展,反映出《蓝桥玉杵记》浓厚的世俗审美趣味和贴近大众的时代文化特色。《集列仙传》所述成仙之人遍及士、农、工、商、吏等各个阶层,甚至既包括了普通的妇女裴玄静。男女道俗、还是文庄粗野,在《集列仙传》中都能找到对应的代表,社会大部分阶层的人都能从中找到亲近的对象,这不仅迎合了社会各阶层的心理需求,同时也是道教自身宣传的需要。

道教并不禁欲,《天台奇遇》描绘了仙女对住处与饮食十分讲究,仙子设宴邀请刘晨阮肇共饮,其屋内陈设以及饭菜水平的质量是相当高的,“桃李开春宴,笙歌徹四筵”,仙子住的是琼楼玉台,还有侍婢奏乐服侍,举杯推盏,宴饮游乐,通过这些美味佳肴和华丽的场面可见,在仙界中神仙仍然能够拥有凡人对美食享乐的追求,甚至更为夸张。

此外,道教并不禁止戒情,如刘仙君与樊夫人、张苇航与云英等皆为修道伴侣。修道之人寻找伴侣,主要在于双方之同修同德、阴阳之间彼此感应,日久自然可以感恪天地、神灵护佑,亦可以回转生死。故而修行感应、扭转命运,乃修道之人双方之共事,而非一方之情愿可以为之。所以行道之人择偶及侣,需要万分谨慎,不可盲目而行。故而修道之人可以选择同修同道、真正信奉道教的伴侣,如此为最佳抉择,若能遵道不怠,便能永作蓬莱之云侣。

可见道教对于彼岸世界的设计是具有世俗性的,不排斥人间的物欲享受和男女情爱。这种世俗性实际上是道教对现世生活的选择性接受,道教是主张出世的,但并不是绝对的,强调潜形遁迹于山林之间,以此摆脱人世的纷扰,达到心灵的清静无为,更注重的是精神层面的“出世”,对于外在的物质层面仍然任其自然。

2.明代宗教信仰与民间信仰的合流

自汉末以来西王母信仰根植于道教信仰中,西王母神话的特征在于脱离现实社会的枷锁,追求生命的延长性,所以不仅西王母的神格不断地提高,升天求仙与长生不老仍旧紧随着西王母传说。明清两朝西王母的职责被扩展了,西王母信仰与民间宗教相结合,更多的民间和民俗色彩附着于西王母信仰,与民间宗教的结合使得西王母的神职更为复杂化和民俗化。

明清戏曲开始对西王母加以“人间皇后”的想象,西王母成为民间信仰中一位慈母般的女神。西王母逐渐平民化的特征,让更多平民百姓开始喜爱并逐渐信仰,很多神仙传说故事都渐渐地附会在西王母身上。在民间传说中,西王母常常和蟠桃宴联系在一起,更据此而加以虚构写就成文学作品,譬如:元代杂剧《婪瑶池爨》《王母祝寿》《蟠桃会》《瑶池会》等剧目,明代戏剧《群仙庆寿蟠桃会》等。

西王母的职责还在于保姻缘,《蓝桥玉杵记》第十二出《西昆参圣》中,裴玄静向西王母上奏裴航与晓云前世因果与今世劫难,西王母听罢唱道:“听伊言,凄风动几筵,这姻缘当保全。人间仙侣天应眷。慈云倏忽弥空现。怜颠连,须教青鸟好音传。”[1]随即,派铁拐真人和云翘仙嫔前去接引裴航。除了《蓝桥玉杵记》外,西王母在《娇红记》《织锦记》《天仙配》等戏剧中也扮演着这种角色。可见西王母逐渐向中下层社会发展、渗透,并在中下层社会中获得了很大的信仰空间。因此读者在阅读《蓝桥玉杵记》时,并不因神仙职责与故事情节而感到晦涩难懂,反而会感到熟悉与亲切。从另外一方面而言,书坊主在《蓝桥玉杵记》中所构建的人文关怀体系,正是建立在其善于市场调查,善于把握市场风向的基础之上。书坊主能够根据百姓需求,刻印面向读者大众的书籍,以剧本内容具有浓厚的世俗审美趣味以及民间化的宗教信仰来方便百姓阅读,从而达到获利目的。

综上所述,《蓝桥玉杵记》作为明代文人剧的案头文本,得到了诸多关注的目光,在创作上无疑是成功的。《蓝桥玉杵记》用各种不同文体进行写作,呈现出一种极高的综合性,表达了作者对仙界无限的盼望,加深了主旨内涵。本文从文本互文性、出版形态等方面,对《蓝桥玉杵记》进行了深入分析。这些分析将在一定程度上拓展对戏曲文本的研究,有助于研究者深入理解戏曲文学生态的内在构成。

此外,在明代戏曲受众基数较大的时代背景下,《蓝桥玉杵记》的出版形态与文本结構,归根到底是浣月轩书坊主为了使曲本畅销而使用的一种营销手段。其均是浣月轩书坊主为投其所好,以读者的审美旨趣为依归,在曲本的形制和内容上下功夫,在文本与形态上双管齐下,以达到排列组合的最大化效能,是以多样的形式和丰富的内容来满足读者审美要求的一种独特的宣传方式。

云水道人:《蓝桥玉杵记》,载《古本戏曲丛刊初集》,北京图书馆藏明万历刊本。

[法]蒂费纳·萨莫瓦约:《互文性研究》,天津人民出版社,2003,第1-3页。

[美]杰拉德·普林斯:《叙事学词典》,袭小龙译,漓江出版社,1985,第2页。

由于从互文角度看,改编是一种特殊的互文关系。但就《蓝桥玉杵记》传奇本身而言,其裴航遇云英事原出唐裴铏《传奇》中的《裴航》,又事本《续列仙传·裴仙郎全传》并参考宋元话本《蓝桥记》、元杂剧《裴航遇云英》等敷演而成。因此如果要分析《蓝桥玉杵记》文本的互文特性,这些必然包含其中。但由于本文主要针对的是《蓝桥玉杵记》副文本的研究,且《蓝桥玉杵记》正文部分改编的互文性众多论文中早已分析过,故对于《蓝桥玉杵记》正文部分的改编暂且按下不表。

郑振铎:《西谛书话》,生活·读书·新知三联书店,1983,第497页。

陈柳:《裴航故事文本流变研究》,硕士学位论文,广西大学,2020,第64页。

王世贞:《有象列仙全传》,明万历二十八年汪云鹏玩虎轩刊本。

云水道人:《蓝桥玉杵记》,载《古本戏曲丛刊初集》,北京图书馆藏明万历刊本。

徐道:《历代神仙通鉴》,上海图书馆藏康熙五十一年刊本。

云水道人:《蓝桥玉杵记》,载《古本戏曲丛刊初集》,北京图书馆藏明万历刊本。

云水道人:《蓝桥玉杵记》,载《古本戏曲丛刊初集》,北京图书馆藏明万历刊本

何博:《北美明清传奇研究的文化细读模式》,博士学位论文,武汉大学,2012,第102页。

伏涤修:《〈西厢记〉接受史研究》,黄山出版社,2008,第6页。

黄冬柏:《日本内阁文库藏〈重刻元本题评音释西厢记〉考》,《中国文学研究(辑刊)》2017年第1期。

《新刊大字魁本全相参增奇妙注释西厢记》,《古本戏曲丛刊初集》北京图书馆藏明弘治刊本。

《重刻元本题评音释西厢记》,《古本戏曲丛刊初集》北京图书馆藏明刘龙田刊本。

伏涤修:《〈西厢记〉接受史研究》,黄山出版社,2008,第467页。

云水道人:《蓝桥玉杵记》,载《古本戏曲丛刊初集》,北京图书馆藏明万历刊本。

云水道人:《蓝桥玉杵记》,载《古本戏曲丛刊初集》,北京图书馆藏明万历刊本。

[1]何博:《北美明清传奇研究的文化细读模式》,博士学位论文,武汉大学,2012,第106页。

葛洪:《抱朴子内篇校释》卷二,王明校释,中华书局,1985,第20页。

葛洪:《抱朴子内篇校释》卷二,王明校释,中华书局,1985,第53页。

云水道人:《蓝桥玉杵记》,载《古本戏曲丛刊初集》,北京图书馆藏明万历刊本。

云水道人:《蓝桥玉杵记》,载《古本戏曲丛刊初集》,北京图书馆藏明万历刊本。

葛洪:《抱朴子内篇校释》卷二,王明校释,中华书局,1985,第178页。

云水道人:《蓝桥玉杵记》,载《古本戏曲丛刊初集》,北京图书馆藏明万历刊本。