PART Two 美术馆真怪

SpY,《毯》,瞬息涌现,2023

反其道而装置

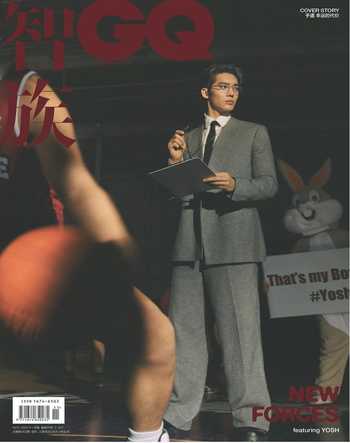

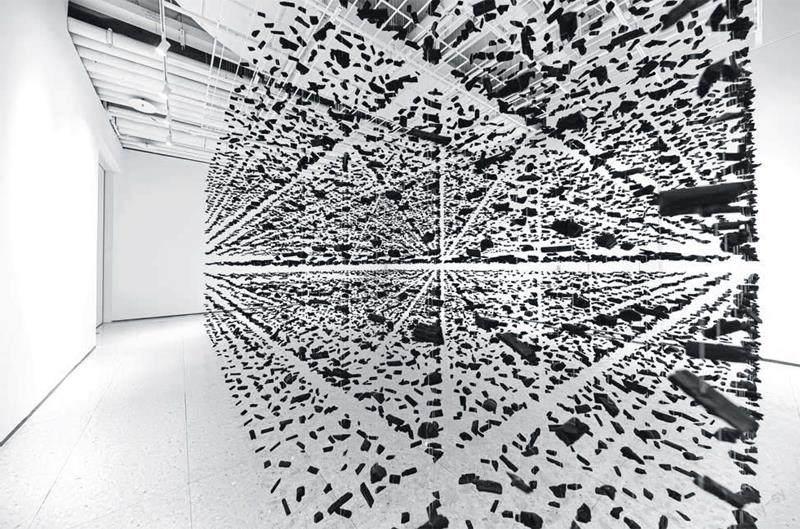

Bahk Seon Ghi,《聚合》,“瞬息涌现”展览,2023 ;

WAVELENGTH :在瞬间的感受中追寻永恒的共鸣

变化的主题,不变的同频共振

“我们相信绝大部分人在欣赏艺术的时候,都感受过那种直击内心的情感冲击。这种情绪的触发点可能只是画作中的某个表情、音乐中的幾小节旋律或戏剧中的一句台词,而创作者与欣赏者仿佛在一瞬间建立了一种跨越时空的默契。”

作品与心灵的同频共振,也许正是艺术的花中蜜源,也是策展团队“WAVELENGTH”名字的起源。WAVELENGTH,取自“On thesame wavelength”,在中文中,是“一拍即合”和“志趣相投”之意。

2016年,在纽约第一次策划当代艺术展时,WAVELENGTH的团队就把展览命名为“WAVELENGTH”,希望观众能通过展览感受到当代艺术那种震撼人心的力量。展览在纽约引起了不小的反响,直接导致了第二届“WAVELENGTH”艺术展的开启,这个名字也作为团队的展览IP,一直沿用至今,而其中“寻找共鸣”的精神也得以贯穿。

今夏刚结束的《WAVELENGTH:瞬息涌现》上,团队邀请了16位享誉国际的当代艺术家,用超现实的当代艺术装置表现“瞬息”的美感,从灯光艺术装置组合 Children of the Light、以绳索艺术装置而闻名的巴西当代艺术家 Janaina Mello Landini,到“生物主义艺术”开创者 Aljoscha,他们以光影、声音、材质等多重角度表现他们对“瞬间”的感知,在转瞬即逝之间的不确定性中,试图在观众心中激起一阵遐想的涟漪。

这已经是 WAVELENGTH与北京时代美术馆的第六度携手。依靠时代美术馆,每年WAVELENGTH都会带来令人耳目一新的装置艺术展览。从某种角度来说,WAVELENGTH一直都在带领中国观众认识全新的艺术形式和国际艺术家,也为装置艺术在国内的发展带来了强大的契机。

变化的空间,不变的思考

Alex Chinneck ,《回头见,鳄鱼》,“感知边缘”展览,2022 ;

Graham Hudson,《上下》,“出厂设置”展览,2018 ;

Philip Colbert,《龙虾理想国》,长沙公共艺术项目,2022

从事艺术行业的这些年里,在合作过的来自数十个国家的几百名艺术家中,他们习惯于有意将一些此前创作公共艺术的当代艺术家引入美术馆,用另一种形式展示他们的创作。“人类社会一定是先有艺术,而后才有美术馆。人类的所有艺术形式在诞生之初都具有一定公共性,之后再随着策展行为的介入慢慢完成走进美术馆的过程。

而美术馆中的观众‘欣赏作品的目的性比公共场合的观众更强,这会让观众更乐于关注作品的细节,也更愿意对作品的概念和内涵进行深入的思考。”

另一个容纳装置的空间,是商业地产。近些年,商业地产开始通过开发装置作品以求艺术作品的加持,WAVELENGTH也在这个过程中接到了越来越多来自商业空间的项目委托。尽管商业项目和美术馆展览选择艺术家和艺术作品的目的性是截然不同的,但WAVELENGTH在两者的区别间看到了商业空间和美术馆的互补关系。

美术馆仍是艺术作品最重要的展示和保存场所,以及最重要的学术交流与美育空间。而新兴的商业空间将为艺术提供更大的创作空间、更具公共性质的展示平台和更普世的受众群体。从这个角度来看,拉斯维加斯球形剧场MSG Sphere和西斯廷礼拜堂的意义同样重大。

“如果没有西斯廷礼拜堂的巨大天顶,怎么会有米开朗基罗的《创世纪》呢?同样的,如果没有MSG Sphere这样的一块巨大的‘球面屏,也不会有艺术家创作出巨大的球面视频艺术作品,这也是全新商业空间对于艺术的最大意义。随着社会的发展,商业空间的形式也在不断迭代。在未来的城市中一定会诞生出全新业态、全新风格、让今天的人们无法想象的全新商业空间。我们相信,那时候这种全新的空间也一定会催生当代艺术的全新形式。”

从公共空间到美术馆,从美术馆到商场。装置作品在商业空间和美术馆间的迁徙给不同的地产形态都带来了自省和上升的空间。

“在美术馆的建筑本身越来越有标志性、越来越引人瞩目的同时,这些‘奇形怪状或‘空旷宏伟的美术馆空间是否为艺术品的展陈带来了正向的帮助呢?这些空间是为美术馆展出的作品提供了更多的可能性,还是為美术馆的作品展陈施加了更多限制呢?这些空间的存在是引导观众更加关注作品呢,还是在削弱作品在空间中的存在感呢?”

爱尔兰艺术家布莱恩·奥多尔蒂在四十多年前就提出过类似的疑问,时至今日,问题仍然存在,但如今似乎是答案到来的时候了。商业地产在思考如何用新的空间形式来更好地实现商业功能,美术馆也可以思考如何更好的形式来展示丰富的艺术作品。

而对于WAVELENGTH,关于未来的问题同样最重要也最难回答:“我们相信未来的艺术一定有和今天完全不同的展览形式和应用形式,而我们能做的就是跟随着不确定的未来、跟随着时代和艺术发展的脚步,用策展的力量把最新的艺术形式和艺术思潮传递给大众。不过无论艺术变成什么样,有一点是不变的——我们仍会倾尽所有,让观众感受艺术与心灵的同频共鸣。”

Wim Delvoye, Cloaca Professional, 2010,摄影:Mona/Rémi Chauvin ;

MONA:爱与死亡之屋

当你逐渐适应漫步在MONA(Museum of Old and New Art,古今艺术美术馆)之中的迷失感后,会逐渐被另一种感觉包围:就好像这灯光昏暗的屋子里,每个角落的作品都在窃窃私语,每个沙发都在向你发出落座的邀请。这不是幻觉,你已经进入了David Walsh的私人领域。这座美术馆几乎是他的肖像。

关于爱与死亡的装置

David Walsh,一个数学家、艺术收藏家、企业家,更关键的是,一个赌徒。他14岁接触赌博,从80年代,赌到新世纪;从21点的王式跳桌法(WONGING)入门,到后来自主研发投注模型。在金钱不断易手的过程中,他感受到了金钱作为数字的虚无,决定把这笔钱投入自己从小长大的这片土地——在塔斯马尼亚首府霍巴特的一角,他建了座美术馆,没有窗户,没有展签,没有标准动线,前无古人,今日也再没有替代品,这就是MONA。

想要建立一座美术馆的动力不像在赌桌上的下注,很难独立分析成本。但David的兴趣很明确,最初,他想建造的是一座火葬场和屠宰场,但没审批下来。如今,在这座美术馆中,同种冲击性的精神得以延续,一并留存下来的,还有许多对于初始愿景的物证:一颗金色甲虫和鸟的尸体组成的骷髅,一匹倒吊在空中的死马,一个蜷缩在金属柜中的女孩像,以及离美术馆酒吧几步之遥的一个柜子。那个独享一派舞台灯光的柜中放的是骨灰盒,只需七万五千美元,你就可以将自己的骨灰存放并转化为其中的一个展品,其中一个类似法贝热彩蛋的骨灰盒,里面装着的骨灰正是David的父亲。

MONA内装置的主要主题是“性”和“死亡”——Walsh的独立性为MONA提供了一个独特的沉浸式体验,把他和MONA在全球艺术市场中有效地区分开来。美国艺术史学家和策展人Gary Tinterow称MONA为“我在美术馆里有过的最迷人、最满意的体验之一”。纽约现代艺术博物馆国际委员会成员John Kaldor认为“MONA已经成为了艺术被公众理解的分水岭”。《悉尼先驱晨报》将MONA比喻为“富孩子Dick Grayson的蝙蝠洞”。

赞扬与否,David的目的已经达到了:一个没有目标客群的美术馆,只吸引那些与他们有共同信仰和兴趣的人,正如David所说:“如果MONA曾经是独一无二的,那么它以后也会是,因为它所代表的哲学本就是独特的。”

Vestibule, Heavenly Beings,摄影:Mona/Jesse Hunniford

一座“没有远见”的美术馆

MONA的动线令人困惑,并且没有任何指示牌和展签的解说。参观者漫步于这座3层的建筑之中,会不可避免地产生一种迷失感。它是一个立体的迷宫,高达三层,目的是让参观者体验那种面纱层层揭开的感觉,而不是按部就班地浏览画廊。

“我希望寻路变得困难。但如今的设计成果是个增量过程的结果,在MONA的规划中,从来都没有多少远见。”

另一个事实从侧面为这种自嘲式的总结提供了佐证:从建立之初,MONA从没有一年是盈利的。时至今日,它每年亏损约15,000,000澳元,而David一直在为此买单。

但MONA仍在扩张,如同一枚被放置在世界尽头的培养皿。在美术馆酒庄区域的对面,一块庞大的区域被围了起来,预告着建设进度的外立布面上写着一行小字:“David又在建新东西了,事已至此,我们已然放弃了阻拦。”(Yep,Davids building something new, atthis point weve given up trying to stop him.)

David介绍,围挡后面会有个更大的图书馆,结合一个巨大的AnselmKiefer的装置作品。他很好奇这个新的成分会如何影响现在的MONA、影响他自己。他不确定,但是他期待极了。他总为未来的事感到兴奋,他最喜欢的作品永远是最新的那个,正如他几乎后悔自己所购买过的所有艺术品。“我买的每件东西都让我停止买其他东西……”

他以一种近乎调侃的姿态说着“我对艺术家的动机更感兴趣,而不是他们制作的东西。”

但即便如此,他仍然会继续购买下去,然后陈列它们。

“如果我知道未来是什么样子,那就不值得去了。”

Michel Blazy,Mur de pellicule (Wall of film),2002,摄影:Mona/Jesse Hunniford

陈劭雄,《视力矫正器 3》,“动为行”展览

中国媒体艺术35年:屏中窥艺

在杭州天目里美术馆的那场“动为行——中国媒体艺术35年”展览中,屏幕如复眼,构建成的一排排方形的荧光图,柜上、地上、空中、四壁,等待着和观众建立关系。

见证下的媒体艺术

如果你产生了“为何要在美术馆观看屏幕?”的疑虑,这场展览将不可避免地激发你对尺寸、作品和空间关系的再一次思考。浏览屏幕的俯仰间,作品共同构建的场域及策展对作品的阐释的暗喻根植其间。

这是一场以“屏幕们”为主角的展览,但结果并非刻意筛选而就,它全面回顾着中国媒体艺术35年的发展历程,但在这些年的发展中,电子屏幕之于媒体艺术,正如纸张和石膏之于传统艺术。

自策展人张尕2003年首次回国到现在整整20年间,中国媒体艺术从21世纪初较为单一的,以录像为主的脉络发展成今天全方位的媒体艺术形态,他目睹参与了整个过程。而天目里美术馆所在的杭州本身,不仅是中国第一件媒体艺术作品《30Χ30》的诞生地,杭州的中国美院新媒体艺术学院也培养了大量媒体艺术领域的艺术家;杭州发达的新媒体与互联网科技行业也在潜移默化中为相应文化发源提供了土壤,形成一种独特生态。

在一楼观众刚步入展厅不久的地方,一个电子显示器内就放着《30Χ30》。屏幕中,一双戴着手套的手不断将镜子摔碎再缝合,这套無稽重复着的动作长达41分钟,正是“中国第一部录像艺术作品”。

其创作者张培力就读于油画系,后来脱离纸笔,投向了录像机,追溯原因,一方面,他对绘画的教育体系感到疲惫;另一方面,他对新媒介这种新兴事物产生了强烈的好奇。

而这种好奇也将贯穿着整个展览。

以“动”为题

吴俊勇,《千月》,“动为行”展览

“动为行”展览

“从最直接的意义上讲,媒体艺术是通过机器设备(technicalapparatus and device) 得以创作、 展示和流通的艺术, 机器是‘运动中的机械设备,故此, 媒体艺术是运动中的艺术。媒体艺术通过机械设备得以为时间的艺术(time-based ), 时间通过运动得以体现,运动通过时间得以实现。”为此,张尕以三个章节构建这场展览:“作为行动的运动”、“作为互动的运动”、“作为能动的运动”。“作为互动的运动”补全着观众对“为何要在美术馆观看屏幕?”的疑惑,多种互动关系徐徐展开,以展示媒体艺术能带来的丰富感官刺激。

这其中就有张培力的第一件声音装置作品《碰撞的和声》。在一楼展厅深处的幽闭空间内,上方,两个老式扩音器正一边顺着轨道前后滑动,一边发出一男一女练声的声音;下方,地面的灯管不断闪烁。随着扩音器滑动靠近彼此,它们会发出越来越大的噪声,地面上灯管的闪烁也会越来越夺目刺眼。

策展人张尕介绍这种互动背后的意义:“目的是建立一种乌托邦式的大同世界,在转译的互动过程中,观众无须各种语言来沟通。”“作为能动的艺术”则展示着近10年以来形式更加新颖的作品,包括许多著名中国当代艺术家的新作,比如徐冰的《卫星上的湖泊》,这是件太空艺术作品——利用太空特殊条件所创作的、仅在地球上无法实现的艺术作品。

对照刚入门的第一个作品,已是从一个模糊的显示屏,到在宇宙中进行拍摄,穿过几十件装置,35年倏忽而过,成为漫长艺术史里的一粟。这种超越于现实的抽离感,印证着天目里美术馆的期待:“我们希望美术馆代表的是一个超越建筑本身的场域概念,希望它构成城市生活的一部分,成为工作和生活以外的‘第三场所,大家可以在此结识、与艺术和自然相遇。”

博物馆里的椅子

在浩瀚的设计品类里,椅子与人最为亲密,它承载、给人以放松、唤起某种回归或是场景浸入;它稀松平常,处处可见。

除去行走与睡眠的光阴,其余大部分时间里,人类与椅子贴合相伴。

也因此,人们常将椅子视为最直观的设计世界的缩影——椅子设计的背后,是人类社会兴衰成败周而复始的百年又百年。

每一个时代,椅子的设计都为设计史留下了自己的注解:政治、经济、意识形态、人文艺术、工艺与科技……

在 北京“751国际设计节、藏物·于思”展览中,我们可以看到它们在每个时代的椅子上留下的烙印。

267型摇椅

以“蛋形”设计而闻名的267型摇椅诞生于1914年,由黑色漆面的山毛榉曲木和维也纳藤条编织而成,多年来因其独特的设计和历史意义,仍被不断复刻生产。

椅子既是博物馆里的展品,也成为了博物馆本身。

18世纪的工业革命,技术的转变与科学发现从根本上改变了全球消费品的生产、传播和消费行为的长期模式。原本由传统手工艺主导的家具设计制造开始向批量化的工业生产过渡——机器开始取代工匠,但还远未到达完全取代的程度——时至今日仍是如此。

对于这一时期的椅子来说,它们的功能性是存在的第一要务——也因此,这些椅子的制式仍被继续沿用着,为人类的日常生活服务,并在漫长的岁月中以其实用的设计和实惠的价格被消费者不断青睐。

这一时期的展品选择以木质材料为主,手工和机械混合的制作形式贯穿整个阶段。

Batlló双人长凳

“Batlló”双人长凳出自杰出建筑师 Antoni Gaudí 之手,设计师参考解剖学的形式设计了这款椅子,以期他们能够完美适应身体。

Calvet扶手椅

同样由Antoni Gaudí 设计的Calvet扶手椅则是西班牙新艺术风格现代主义风格的设计经典。

B9椅

被稱为“维也纳椅子”的B9椅子,由名牌家具公司Thonet在1900年左右设计。展览中的单品则作为复制品被制作于20世纪40年代,由实心山毛榉木弯曲而成,配有原始的手工编织藤椅座,在那个年代是民众们经济实用的选择,结实耐用,在世界范围内仍保存良好。

B3椅

B3椅(通常被称作瓦西里椅)当时是一款革命性的设计。它轮廓简约,钢材闪光优雅,帆布椅座、椅背和扶手宛若飘浮于空中,时尚而现代。

第一次世界大战后,人们不论在政治文化还是创作倾向上,都需要一种解放——1914年到1940年的椅子设计,归属于现代主义的凯旋。在本次展览中,20世纪20年代的选品受包豪斯运动影响,在材质上也出现了钢管与木材的结合——在椅子设计领域,材料通常以更新迭代的方式在演变,鲜少有节点性突破。

该时期的设计拥有一个共同的愿景:将工业化体系的设计品反哺给整个社会大众。设计师们在此时主动拥抱设计的未来,独立于客户和国家指令去设计,会对替代方案进行测试,也愿意接受随之而来的争议。此时的工业、商业和消费主义被大众视为有利,这样的认知也促成了现代主义的蓬勃发展。虽然因为材料原因,它们在当时社会的普及率并不如现代人想象之高,但其中许多标志性作品仍作为经典设计被延续至当代,在市场上贩售近百年。

Chaise Lounge

与瓦西里椅同时期的“ChaiseLounge” 以金属和马皮毛为材料,同属20世纪早期现代主义设计运动的经典代表作。该椅采用流线型几何设计,符合人体工程学原理,强调以人为本,注重形式和功能,为放松服务。

MR chair

MR chair由藤编和不锈钢制成,有着大型的半圆形前滑道,既具正式特征又保有功能性指标,且具有令人身心舒畅的弹性。

草编椅

美籍日裔设计师乔治·中岛的草编椅由海草编织而成,融合天然材料,设计简洁优雅而隽永。

办公藤椅

《办公藤椅》的V形腿由当地工匠用防潮、防虫的缅甸柚木凿成,十分坚固,因为设计师秉信“人们需要座位”。后来发展出了躺椅版。

每个时代的座椅设计师都有各自的不同使命,分别回应着专属于他们的时代背景议题。二战结束后,现代主义设计达到了一个高潮,工业重建以及从战争时期生产过渡到向和平时期生产的进程需要大量的时间和投资——经历过战争深刻影响的设计师们响应了重建任务的号召,所有材质在此时都是被乐于尝试的。

Eames摇椅

Eames摇椅由胡桃木、玻璃钢和不锈钢制成,那些早期用于造船、在二战时期为伤员打绷带固定的弯曲木板被实践用于家居设计领域。

670号休闲椅

“670号休闲椅”为高端市场打造,以玫瑰木和不锈钢做骨,由牛皮覆盖饰面,鹅绒填充而成。

蝴蝶凳

蝴蝶凳由日本设计师柳宗理设计,采用了创新的压制胶合板成型技术,如蝴蝶翅膀或神社鸟居的轮廓令人赏心悦目,将日本美学与西方现代材料完美融合。

Knotted Chair

“Knotted Chair”(1996)则以围绕碳纤维芯的芳纶编织线开始,采用传统的流苏技术操纵形成椅子的形状,消融了手工艺和工业之间泾渭分明之界限,它浪漫、人性化、前所未见,是设计史的标志性参考点。

第一把椅子

“第一把椅子”是孟菲斯集体设计的代表作——孟菲斯的设计师们充满反骨,喜好凭反传统设计的思考驱使而行动。他们不屑于现代主义理性、无情感和功能主义的设计方法,他们利用几何形状模仿坐姿,将几何形式和色彩融入他们对现代主义哲学的回应中。

chaise rio躺椅

繁盛过后,设计师开始了更深一层的思考与更进一步的表达与创新。1973~2017年,世界在复杂与矛盾中成长,而设计,则以更加层次繁复的创作和提供多元视角的姿态去讲述故事、回应世界。材料、形态、工艺迎来了全新的丰富狂欢,在现代主义的设计理论体系下,设计的分内之事——对功能性的探索已基本完成,这是走向新可能性的时间:设计不再只是设计,它虚构、梦想、实验,它展现了大时代中人类的精神面貌与意识形态的深层语境——设计师们开始放轻功能性比重,通过革新化的思考和前沿性的材料及设计语言尝试,去探索椅子的个性化设计,去创作属于后现代主义与数字时代的设计之诗。

策展人薛天宠:

这时的椅子仍是可以落座的,但并无必要。它们是让你更注重心理感受的一种设计表达。椅子设计与艺术、人文、政治、时代背景发生关联,设计师们在彼时的思潮下用椅子作为载体来体现他们创新的思考。到最后,功能性对这些椅子来讲不那么重要了,它们拥有了媒体性和收藏性。

月亮有多高扶手椅

“月亮有多高扶手椅”由不銹钢网制成,对椅子的形式存在进行了巧妙的哲学探索:它的内部没有任何框架或支撑,仅留椅子轮廓,却无传统结构;非物质化、近乎透明的外观暗示了形式与功能之间的紧张关系,钢网的反光则强化了这一效果,使其视之近乎脆弱,并以自身存在挑战椅子功能性家具的定义。同时,它建立了东西方设计语言的沟通枢纽,虚实结合,实体存在,又在光影照射下焕发虚空,有着自己浪漫的哲学观。

展品提供者、策展人曹峰:

这是我本人最喜欢的展品。

椅子虽平常可见,但它们给予了属于设计师的、表达型的创作机会。将设计与艺术做得厉害的人,他们有自己的设计方法论及艺术追求,他们要做一些别人没有做过的事情。没有做过的事情有风险,但设计师不会按照一个什么都可以的方式做,他们有自己的设计语言个性化的表达方式,并且大部分还是要有商业性的逻辑思考。

这一时代的设计师以探索性的设计为下一时代章节带来了铺陈,展示给我们新的设计思路与可能。

水墨云休闲椅

中国设计师赵子晗的水墨云休闲椅采用了3D打印技术。

从2018年至今,“去全球化”以及“去批量化”的设计创作趋势则愈发明显:一把具有可收藏性的椅子,其实也可以视为一座便宜的雕塑或是一副椅身形状的艺术装置,它们带来了一种现代基调的艺术语言。或许是因为新型材料的运用,也或许是因为新知识的创造,也或许是因为它们包含的新的社会思辨——当椅子来到一处空间,反而让整个空间得以诞生。

与此同时,全球化逐渐走向了“逆全球化”:设计的新思维一方面建立在对西方话语霸权的继承与批判上,另一方面根植于本土文化的传统当中。于中国则更是如此:当代的国内设计师大部分有着全球化的背景,从自身的文化背景出发,对现代设计给予了更深刻的反思。

一把简单的椅子,不再是复刻临摹、在单一学科内或是跨学科交流制造,而是以学科/行业交叉的形式摆脱限制,藏深思于物中,去表达自己更为鲜明的立场并确立主场。

有机物椅子

李思蔚的有机物椅子取材自49%回收茶叶以及秸秆有机生物塑料,艺术家通过了解材料的属性、语言和生产环节,用它完成雕塑性的椅子设计,倾听材料的声音和生命力。

“东”衣帽挂

陈旻的“东”衣帽挂灵感来源于篆体的“東”,采用模块化的设计形式,以实木弯曲工艺制成三道笔画,用榫卯将其结合,是东方语境下的巧捷心思。

海绵椅

设计师时天一使用曾被用在软垫家具中的泡沫,强化其奇特的纹理及微妙的颜色,将材料原本的柔软和灵活特质实验运用在海绵椅上,以捆绑的形式探索椅子设计的另一种形态。

策展人薛天宠:

这些设计直观地令人感受到话语权的明显转向。

我们学的设计史学、设计理论、设计批评等等都是西方的,从前的整个话语权都在西方。现在的话语权逐步转向。要输出我们中国的设计——不是迎合西方過往的认知与语境,而是脱离符号化、元素化、西方凝视化的设计,由我们重新构建一种新的设计塑造。应该开始有现在这样的抗衡,这是我们当下的思潮。”

大漆屏风-绳结记事

李鼐含的“大漆屏风-绳结记事”以天然可持续、千年不腐的髹漆为优质材料,将天人合一的东方美学用当代的艺术设计叙事以器作载讲述。

在新的价值体系的建立中,中国设计可以用现代的技术,以自己的认知与内核浇灌出植根于本土文化土壤的果实。在曹峰看来,全球化的体系经过多年长跑,就会产生现在的“去全球化”:“在这过程中一定会产生一个新的价值体系。中国的从业者要抓住这个机会,在这个过程中去产生差异化的创作,而不是去寻求另一个价值体系的认可。我们未来可能会更多地去推介一些这样的设计。”

现在的设计终将进入未来的设计历史,对现代的回应以及对未来的畅想并不冲突——一百年前设计的椅子现在坐来也很畅快。而新材料、新科技、呼应互联网时代的新设计语言、交叉学科的视角和审美、细分的产业组成和更欢迎创意人才的姿态,以及在“去功能性”浪潮开始后投射有时代思考的社会思辨和更加个体化的表达,是未来的椅子所能带来的新的设计回响。它发于设计,不止于设计。