“独当一面”还是“博采众长”?

——不同科研训练模式下博士生创新能力差异分析

马永红,杨雨萌,张飞龙

(1.北京航空航天大学 高等教育研究院,北京 100191;2.北京市哲学社会科学研究生教育改革与发展研究基地,北京 100191)

一、问题提出

习近平总书记在党的二十大报告中明确提出“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势”[1]。为我国新时代高等教育事业发展指明了方向。博士生教育作为高等教育的最高层次,是国家储备高级人力资本和攻占科技前沿的关键力量,通过较高水平的科研活动提高博士生创新能力是博士生教育的重要途径[2]。

随着经济社会的发展,对博士生创新能力的培养也产生了新要求。目前实验基地、科研团队等正在逐步代替传统的学部、科系而成为了大学知识创新的中心。基于国家和社会需求导向的团队合作、跨学科协同研究等知识创新模式,成为个体独立自由探索研究之外的重要方式。博士生主要通过个体独立自由探索研究和团队协同合作研究两种方式进行科研创新。在博士生科研学习活动中,往往同时开展个体独立自由探索研究和团队协同合作研究。目前已有研究较多关注如何提升博士生个体独立创新能力或团队协同创新能力,对二者整合、协同效应的讨论暂付阙如。故有必要进一步针对博士生的科研训练模式进行深入分析,考察和比较资源投入对不同类型博士生创新能力的影响,以期深入了解不同科研训练模式下博士生的特征和培养资源投入的效果,以寻找当前培养制度下提高博士生教育质量的突破口,为破除博士生教育内涵式发展中存在的障碍提供新思路,并探讨如何通过科学的“独立探索”范式设计和高效的“知识集群”建构来进一步促进博士生的创新能力发展。

二、文献回顾与研究假设

(一)博士生知识网络

知识资源对创新起到重要作用,知识网络嵌入也因此成为影响创新能力的关键情境变量。知识网络嵌入性常被用于经济学和管理学研究中,反映了个体在网络中的地位,以及个体与网络中其它主体的关系。网络结构与关系的特性决定了该行动者在知识网络中能够配置、整合知识与资源的数量和种类,从而影响个体的创新水平[3]。经济学和管理学研究中知识网络的概念主要是从宏观和微观两个层面进行界定。美国科学基金会(NSF)从宏观层面上界定了知识网络的概念[4],认为知识网络是信息和知识自由传递和交换的空间,且不受时间和空间限制就能完成知识整合。Yayavaram和Ahuja从微观层面上界定了知识网络的概念,将知识网络界定为团队知识流动的平台,是反应团队知识元素之间关联性的网络。知识网络嵌入是个体实现知识获取、应用和共享的重要条件,博士生知识网络嵌入亦是影响博士生科研合作和知识创新的关键要素[5]。已有学者从知识网络嵌入性的视角,分析其对博士生创新能力的作用效果。目前相关文献中,国内对博士生知识网络嵌入及能力发展的研究较少,国外学者则对此进行了许多探讨。

Cumming提出将博士教育视为复杂的网络系统,能够更好地反映博士教育的过程,每个博士生将构建不同的知识网络,网络的建构受到个体读博期间的科研训练环境和学术氛围的影响[6]。Edwards将博士生知识网络界定为博士生在其学术社区中基于彼此的信任、规范等发展形成的以交流、分享知识资源为目的的团队关系[7]。因此,本研究参照Yayavaram和Edwards的研究,将博士生知识网络的学理性概念定义为:博士生通过知识资源的积累、共享、传播及演变创新而构建起来的集合系统,反映的是博士生在知识生产活动中与其他生产主体之间的关系。具体到实际培养环节中的操作层面,从个体网络的视角出发,将博士生知识网络的操作性概念界定为博士生与其进行知识获取、积累和创新的实际载体、媒介(如其所在实验室、课题组和科研团队)及相关人员(如导师、组内博后、外部合作专家等)之间的联系状况。

(二)博士生知识网络嵌入与创新能力

“嵌入性”的概念最早由Polanyi提出,其主要观点即现实中的个体被广泛嵌入并根植于社会结构网络与具体情境中,受其制约并与之相互作用[8]。因此,在剖析个体行为变化时,应从环境特征、主体在社会结构中所处的位置及主体与社会环境之间的关系等视角出发。尼尔森在此基础上提出“知识网络嵌入”的概念,提出知识嵌入存在于网络关系中[9]。这一概念强调了知识的协同作用,这种协同作用产生于不同参与者之间的知识共享,它大于单个参与者的知识总和。由于知识嵌入在网络的关系中,这些关系的强度越大,网络的连接越紧密,嵌入在网络中的知识就越多。在大学的研究环境中,这种嵌入式知识对网络中的个人成员和整个研究团队都是一种资产,决定了行动者在网络中能够配置、整合知识与资源的数量和种类,从而影响行动者在网络中的创新水平[10]。Granovetter将其分为结构嵌入性和关系嵌入性两大维度,结构嵌入性主要用来表征关系的结构特征,如中心性、网络密度和网络范围等;后者则代表主体间关系特征,如信任、关系密切程度等[11]。

创新能力理论的相关研究初始于20世纪80年代,Amabile等学者提出创新能力成分理论,认为创新能力是衡量博士生培养质量的关键指标[12]。国内外学者对博士生创新能力的界定各具差异,如Heinze提出博士生的创新能力主要指科研创新能力,包括参与科研项目过程中产生新颖性原创思想的能力和该过程中提出新问题、开辟新视角、采用新方法、建构新理论的能力[13]。刘贤伟和马永红将博士生创新能力归纳为两大维度:产生创新构想的能力和执行创新构想的能力[14]。综上,本研究将博士生创新能力定义为博士生在学习、科研活动中产生创新思维,并努力将之付诸于实践的能力。

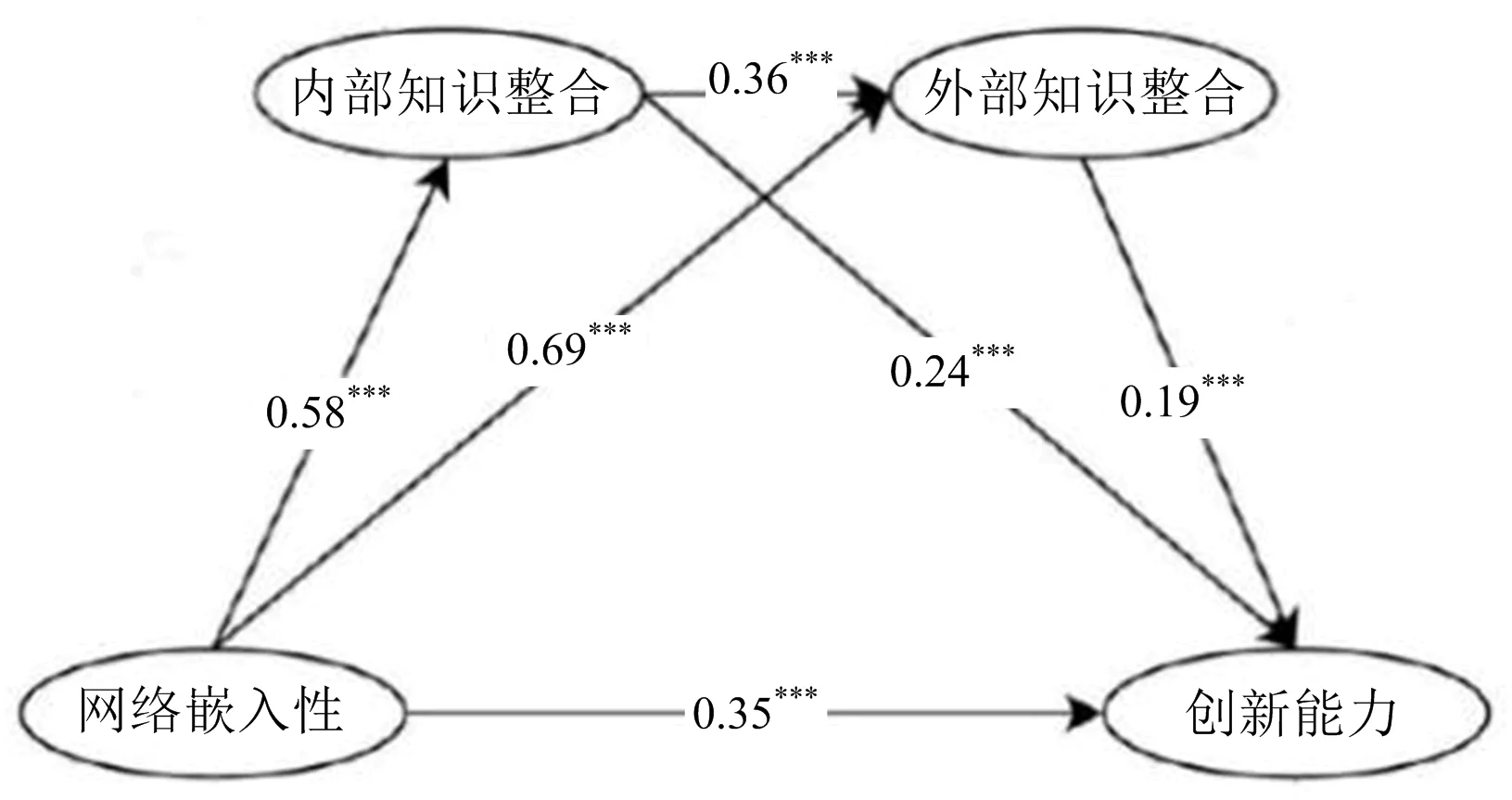

根据Amabile的创新能力成分理论,外部环境是影响创新能力的关键要素,而本研究的网络嵌入性是衡量博士生与网络中其它主体关系的指标,是影响其创新能力的重要外部环境因素。基于此,本研究提出如下假设:

H1:博士生的知识网络嵌入对其创新能力有正向影响。

(三)知识整合的中介作用

知识网络嵌入性是博士生影响获得新知识的重要因素,但需通过整合,将新知识进行共享、融合、应用、创造。结构嵌入影响新知识的获取和传递,嵌入的程度则影响新知识的融合及应用[15]。网络嵌入丰富了博士生新知识获取与交流的方式,有利于提升科研协作的质量,进一步促进创新能力发展。已有诸多研究证明,知识整合在网络嵌入性与创新能力之间发挥着重要的中介作用[16]。虽然新的知识创造发生在个人层面,但Von Krogh、Ichihjo等提出需要提供适当的环境来鼓励知识创造[17],因此需要从内外两个维度入手进行分析。内部知识整合主要指的是个体内部将不同知识紧密结合和匹配的水平。外部知识整合主要是指个体同化、获取多重网络中其他组织和个体知识的过程。因此,本文提出如下假设:

H2:博士生内部知识整合对其知识网络嵌入性与创新能力之间的关系具有中介作用。

H3:博士生外部知识整合对其知识网络嵌入性与创新能力之间的关系具有中介作用。

本研究的假设模型如图1所示。

图1 假设模型

(四)不同科研训练模式的调节作用

个体模式和团队模式是知识生产的两大主要模式[18],蔺亚琼等归纳了博士生科研训练的两大模式,认为不同科研训练模式下的博士生在论文选题来源、师生关系、研究过程、学习体验等诸多维度上存在差异,在实际培养过程中,博士生的科研训练通常兼具两种模式[19]。Panadero等从知识技术来源的角度对理工科学生的科研创新方式进行了界定,强调个体独立研究模式具有技术内生性和资源内部性的特征,而团队合作研究模式则更多依赖成员间异质性资源、技术的互补[20]。刘苗苗则从学科的角度进行区分,提出管理学和人文社科类倾向于“个人独著”以及“小规模的团队合作”,理工科则更加倾向于多人合作,且更倾向于“大规模的团队合作”[21]。

具体到博士生培养的实践环节,随着知识生产模式转型的推动和社会经济发展的需要,团队合作模式已经成为大部分理工科博士生的主流科研训练方式,但主流不等于完备与合理,两种科研训练方式对博士生创新能力的发展究竟产生了何种效应还需进一步探讨。李永刚的研究表明,与传统单一模式相比,团队级联模式并没有表现出明显的优越性,在学术志趣、知识深度理解、研究原创性和问题提出能力等核心科研素养上显著弱于认知学徒指导的效果[22]。蔺亚琼等认为两种科研训练方式各具优势,个体模式中更注重对研究广博深邃的推崇和亲力亲为,团队模式则具备科层制工具理性和高效率的特点,有利于赢得科学优先权[19]。综上可知,目前已有研究多对这两种模式下博士生的能力发展和培养质量进行比较研究,然而在博士生科研学习活动中,两种研究方式往往是并存的,那么如何将“个体-团队”的科研训练方式有机整合,最大限度提升独立创新与合作创新的协同作用值得进一步探讨。

根据已有研究,博士生知识网络嵌入存在科研训练方式上的差异。Becher的研究认为,以团队合作模式为主的博士生通过共享实验室空间和仪器设备等和产出标准化的科研成果,与团队的“大导师”“小导师”“博士后”等进行层级合作,比进行独立研究的博士生更依赖合作网络的密度和范围等,具有更高程度的结构嵌入性,而进行独立研究的博士生主要在单一导师指导下以自主探索为主,更多依赖关系嵌入性[23]。Pilbeam和Denyer提出博士生嵌入知识网络的程度取决于学生的个人特征、博士生项目的性质和科研训练模式等三大要素[24]。Hakala则认为,知识网络视角下的博士教育政策和实践往往会产生一种矛盾的平衡,一方面是旨在培养独立研究人员的独立自主学习,另一方面则旨在让学生参与合作学术工作以促进知识交流共享[25]。

已有理论对不同科研训练模式的作用存在三种主流观点。根据Burt稀疏连接的网络能够赋予有益的价值,使这些成员有机会在环境中获得控制权[26]。McFadyen的研究也表明,随着研究者社会网络中关系数量的增加,知识创造的回报会递减[27]。这些理论均支持了个体模式的优势。Mountford和Coleman则持相反的观点,主张社会封闭理论(social closure theory),网络产生的价值或效益与网络成员之间形成的互惠关系的数量有关[28]。随着这些相互联系在网络中增加,网络能够为其成员提供更大的支持。该理论强调了团队模式的优势。Nicolaou和Birley则采取一种权变的观点,注重个人绩效的组织文化倾向于不冗余的独立模式,而更注重团队和群体导向的集体文化倾向于从社会封闭中获益更多[29]。本文采取Birley和Nicolaou的权变理论,提出如下假设:

H4:科研训练模式对博士生知识网络嵌入性与创新能力的关系具有调节作用,不同科研训练模式对博士生知识网络嵌入性与创新能力之间的作用机制存在差异。

三、研究方法

(一)研究对象

本研究于2019年采取随机抽样的方式,对北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学、中国科学技术大学、上海交通大学等全国9个省市15所高校的博士生进行问卷调查。其中符合本研究主题的问卷共发放900份,回收有效问卷787份,问卷有效率为87.4%。被试博士生覆盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学等学科门类。被试数据覆盖地域广泛、高校类型全面、学科种类齐全,理工科占比61.1%,人文社科占比38.9%,整体来看,样本分布范围及结构排布较为合理,具有较好的代表性。

(二)研究工具

博士生科研训练方式的测量及划分参照蔺亚琼和Panadero等人的研究,结合博士生的实际进行改编,共8题项,如“存在着重复性劳动与创造性劳动的区分,高度分工与成员协作”。采取里克特五点计分法。Cronbach’s α系数为0.87。

博士生知识网络嵌入性的测量借鉴Tsai等人的量表,结合博士生的实际进行改编,共6题项,关系嵌入性的示例题项如“我和导师、其他同学等合作对象对科研任务中采用的技术、工具、术语等有共同的理解”[30]。结构嵌入性示例题项如“在与我经常联系的人员中,关键和重要人员的占比较大”。采取里克特五点计分法。Cronbach’s α系数为0.93。

博士生创新能力的测量参考Zhou和George等人开发的创造力量表[31],共10个题项,如“我会用新的方法去实现科研目标”。采取里克特五点计分法。低分代表低水平的创新能力,高分代表高水平的创新能力。研究中该量表Cronbach’s α系数为0.75。

博士生知识整合水平的测量参考借鉴Iansiti等的研究中对中介变量知识整合进行测量[32]。内部知识整合的示例题项如“我能将获得的新知识、新技术与原有的知识、技术紧密结合和匹配。”外部知识整合的示例题项如“能够从科研团队内部其他成员处获得新技术”。采取里克特五点计分法。研究中该量表Cronbach’s α系数为0.93。

四、研究结果

(一)共同方法偏差检验

本研究施测时对问卷个别项目采用反向计分以减少共同方法偏差,并在数据分析前采用Harman’s单因素检验法检验共同方法偏差。探索性因素分析表明,第一个因子解释的变异量为32%,小于50%的临界标准,因此本研究中的共同方法偏差不显著。

(二)博士生科研训练模式的聚类分析

国内外学者均对博士生科研训练模式进行了较为科学的分析和提炼。Baker等基于发展网络理论和社会文化的视角,归纳出博士生参与跨学科项目时候的科研互动模式,提炼了经典学徒模式和团队合作模式两大维度,并剖析了两大模式的特征和优缺点[33]。Johanna提出博士生教育实践中,两种模式往往是组合搭配的,培养学术性独立性和让学生参与合作学术工作缺一不可[34]。国内学者也对此进行了归纳总结,蔺亚琼提炼了博士生科研训练的两大模式,即个体和团队模式,不同科研训练模式下的博士生在论文选题来源、师生关系、研究过程、学习体验等诸多维度上存在差异,在实际培养过程中,博士生的科研训练通常兼具两种模式[19]。可见已有研究均通过分析凝炼出个体独立模式和团队合作模式两大维度,但均未能考虑到培养实践中两大模式的组合形式。故本研究沿用上述两大模式,采用K-means聚类法进行聚类分析,从而综合考虑个体独立模式和团队合作模式。

经过聚类分析,呈现结果如表1,共得到四类博士生科研训练模式。当博士生的科研训练活动中个体独立自由探索研究和团队协同合作研究同时存在时,会根据两种方式的不同程度形成如图2所示的“高-高”“低-低”“低-高”和“高-低”四种组合构型。“高-高”组合代表博士生的个体独立自由探索研究和团队协同合作研究程度均较高,在这种训练方式中均呈现积极水平。“低-低”则与“高-高”相反,此类博士生既没有得到较高的独立发展,也缺乏高水平的团队合作,“高-低”则代表着博士生更倾向于独立研究,“低-高”表示此类学生更依赖团队合作研究。

图2 学生分类图

(三)变量的描述性统计与相关分析

本研究对各变量进行了描述性统计和相关分析(见表2),结构嵌入性、关系嵌入性、内部知识整合、外部知识整合和博士生创新能力五个变量之间两两相关,且均在0.01的水平上显著(假设H1得证)。性别、年龄两个人口学变量与各个变量之间相关不显著,因而后续分析中无需加以控制。

表2 各变量平均数、标准差和相关系数

(四)研究变量的类型差异

1.四种不同博士生类型的特征

本研究在划分“高—高”“低—低”“低—高”和“高—低”四种组合类型的博士生时,考虑了“量表理论均值”和 “实际样本均值”两种临界点,考虑到样本中的博士生均源自我国“双一流”建设高校或重点实验室基地,得到的科研训练较为丰富,多项得分均超过“量表理论均值”2.5分,故最终以本研究样本的一级指标总均值作为分类依据。根据图2,团队协同合作研究程度的总体均值(M1)为3.292,个体独立自由探索研究的总体均值(M2)为3.285,将博士生分为四类,具体如下:

协调并重型(高-高):此类博士生的团队协同合作研究程度和个体独立自由探索研究的均值分别为3.660和3.656,均高于实际样本均值。这类博士生的团队协同合作研究和个体独立自由探索研究均处于积极水平,且这两种方式中呈现出协调一致性,所以本研究将其命名为协调并重型,共有27%的博士生属于该类型。

依托团队型(高-低):此类博士生的团队协同合作研究程度较高,均值为3.533,高于平均水平,但个体独立自由探索研究的得分为3.139,低于平均水平。此类博士生的两种科研训练并不平衡,主要依托团队进行合作研究,所以本研究将其命名为依托团队型,共有46%的博士生属于该类型。

独立发展型(低-高):此类博士生的个体独立自由探索研究程度较高,均值3.539,高于平均水平,但团队协同合作研究程度的得分为3.217,低于平均水平。此类博士生的两种科研训练并不平衡,主要的科研训练方式是独立完成,较少对外部资源进行整合利用,本研究将其命名为独立发展型,共有19%的博士生属于该类型。

消极被动型(低-低):此类博士生与高度协调型的特征刚好相反,既没有得到较高水平的团队协同合作训练,也未参与高水平的个体独立自由探索研究。在这两种科研训练方式中呈现消极水平。所以本研究将其命名为消极被动型,共有8%的博士生属于该类型。

2.四种不同博士生类型的差异分析

研究采用单因素方差分析考察不同类型博士生在网络嵌入性各维度、知识整合水平和创新能力上的差异。从表3的数据可以看出,不同类型博士生在网络嵌入性两个维度上无显著差异、但在知识整合水平和创新能力方面都有显著差异,“高—高”博士生的水平显著高于其他类型。考虑到学科文化的差异,进一步将研究样本划分为人文社科博士和理工科博士两大类进行差异分析,经检验,不同类型理工科博士生在网络嵌入性两个维度上无显著差异,但在知识整合水平和创新能力方面有显著差异,“高—高”理工科博士生的水平显著高于其他类型。不同类型人文社科博士,在网络嵌入性两个维度上无显著差异,但在知识整合水平和创新能力方面有显著差异,在创新能力方面,“高—高”人文社科博士的水平显著高于其他类型,但在知识整合水平方面,“高—高”人文社科博士和独立发展型(低-高)人文社科博士均显著高于其他两类,但两者间并不存在差异。

表3 网络嵌入、知识整合、创新能力在不同类型间的差异检验(n=787)

(五)中介效应检验

考虑到传统的Sobel检验统计量的推导基于正态假设,而特定中介效应、总的中介效应和对比中介效应估计值都涉及参数的乘积,通常都不满足正态假设,本研究采MPLUS7.0 软件进行并行多重中介效应分析,将A1B1~A2B2设置为辅助变量。使用偏差校正Bootstrap 方法进行分析。首先进行模型拟合程度检验:MPLUS 软件得到的模型拟合结果是χ2=32.06,自由度df=8,χ2/df=4.01,CFI=0.96,TLI=0.98,RMSEA=0.02,模型拟合程度良好。并行多重中介效应的数据结果如表4所示:内、外部知识整合广度的特定中介效应均是显著的,总的中介效应也是显著的,两个特定中介效应之间的差异同样显著,假设H2、H3得证。考虑到两个特定中介效应之间的差异显著可能是由于类型差异导致的,后续将进行四类学生的分模型检验。

表4 知识整合对博士生网络嵌入与博士生创新能力关系的并行多重中介SEM分析结果

(六)不同类型博士生创新能力发展路径

经单因素方差分析可知,高度协调型博士生的创新能力显著高于其他类型的博士生。同时,前文已证两个特定中介效应之间存在差异。为此,需对不同类型的四类博士生的模型进行比较分析。建构对应的四组结构方程模型,各拟合指数均在合理范围内,得到如下四组路径系数图(见图3、图4、图5、图6)。高度协调型博士生的创新能力模型存在四条发展路径,独立发展型和依托团队型各自存在三条,而消极被动型仅存在两条路径。不同类型博士生创新能力模型各影响路径见表5。

表5 不同类型博士生创新能力模型各影响路径

图3 协调并重型

图4 独立发展型

图5 依托团队型

图6 消极被动型

本研究进一步提炼了不同类型博士生创新能力的四种发展路径:星型拓扑、树型拓扑、网状拓扑和线型拓扑,如图7所示。星型拓扑呈现的是独立发展型博士生创新能力的主要演化路径,以个体独立自由探索研究为中心向周围辐射增长,对外部知识资源依赖较少。树型拓扑呈现的是依托团队型博士生创新能力的主要演化路径,形如倒置之树,顶端是所依托科研团队所代表的树根,汲取从树根衍生出的知识资源拓展分支而不断拓展。网状拓扑呈现的是协调并重型博士生创新能力的主要演化路径,可扩充性好且结构稳定,通过内外部知识资源交互和承接所形成的联通网络发展延伸。线型拓扑是消极被动型博士生创新能力的主要演化路径,缺乏内外部支撑,仅通过单一连接介质拓展,一个节点出现故障而导致整个路径发展停滞不前。根据Baker的研究,认为博士生的能力发展存在阶段性变化。考虑到结构化的培养方式,他提出“博士教育三阶段理论”:第一阶段通常是从入学到完成博士生课程。第二阶段通常是完成课程后到博士论文开题,通常指的是博士生二年级。第三阶段通常是完成博士论文撰写并通过论文答辩[33]。博士生创新活动是个体和科研训练模式动态匹配过程,在不同阶段具有差异性,即博士生创新能力发展路径具有不断演化的特性。Baker认为在前两个阶段,博士生的创新活动主要依赖外部知识资源和合作,第二阶段则更依赖自己的内部知识水平和技术,第三阶段则同时集成两者。常规情况下,创新能力发展路径是由树型拓扑—星型拓扑—网状拓扑,当然如在科研过程中遭遇重大挫折则可能导致消极孤立,退至线型拓扑。

图7 不同类型博士生创新能力的四种发展路径

五、结论与讨论

(一)主要结论

在博士生创新能力研究中,独立创新能力和合作创新能力均持续受到关注,然而有关两者的研究时常分开进行,有关两者间系统关系的研究较少。鉴于此,本文在已有研究的基础上,基于知识网络理论和创新能力理论,分析了个体独立自由探索研究和团队协同合作研究两种科研训练方式下博士生创新能力的影响机制模型。

1.基于知识网络理论,描述并实证检验了网络嵌入性对博士生的创新能力具有正向影响。这与以往的研究结论一致。同时也是对最新研究关于网络嵌入性与博士生创新能力关系的佐证。

2.将知识整合作为中介变量纳入本文概念框架中,验证了博士生的内外部知识整合在其网络嵌入性与创新能力关系中起部分中介作用。据此归纳出博士生创新能力中的三个共性关键点:一是良好的网络关系嵌入,二是内部知识资源的有效整合,三是外部知识资源的有效内化。

3.依据科研训练方式,采用二维四分法将博士生划分为四种类型:协调并重型、依托团队型、独立发展型、消极被动型。其中依托团队型占比最高(46%),高度协调型其次(27%)。团队合作研究模式日益成为知识生产和博士生人才培养的主要形式。但目前大多数博士生的外部知识整合还处于质量较低或中等的水平(M=2.55)。

4.不同类型的四类博士生的创新水平和机制模型存在差异。在水平差异方面,协调并重型博士生的创新能力水平和知识整合水平显著高于其他类型。在内部结构差异方面,协调并重型博士生的创新能力模型发展路径最为丰富,共存在四条影响路径,独立发展型和依托团队型各自存在三条,而消极被动型仅存在两条路径。

5.研究了不同类型博士生创新能力的发展路径和演化规律,探讨了在不同的内外资源环境的背景下博士生创新能力提升的方式。博士生创新能力的发展路径存在四种形态:星型拓扑、树型拓扑、网状拓扑和线型拓扑。网状拓扑有利于实现独立创新和合作创新能力平衡全面发展。

(二)讨论

总结四类博士生的创新模型可知,协调并重型博士生善于挖掘运用集群网络提供的支持,同时还能有效整合和内化外部知识资源,并积极将其融入内部知识体系,实现独立创新和合作创新的协调平衡。依托团队型博士生在内部知识资源的自我整合方面稍有欠缺,独立发展型博士生需要提升对外部资源的整合和内化,这两类学生在内外部知识资源整合的能力方面相对不平衡,消极被动型学生的独立和合作水平都处于相对落后的状态。这一结果与Birley和Nicolaou的权变理论一致。

值得注意的是,在前文分析基础上,本研究进一步提炼了不同类型博士生创新能力的四种发展路径:星型拓扑、树型拓扑、网状拓扑和线型拓扑。但根据Baker的三阶段理论,这四种演化路径并不是互相排斥割裂的关系,而是在博士生面临不同科研环境和科研工作的不同阶段时,可能相互转化,且前三种类型并无绝对优劣之分,在知识发展创新不同的阶段起着各自相应的作用。树型拓扑的团队外部资源优势为博士生创新发展的广度提供了多样化的方向,星型拓扑则是博士生独立成长的重要支撑,为其创新纵深发展提供了阶梯。网状拓扑则主要代表能够将内外部不同知识资源优势相互转换以全方位提升创新能力。

六、建议

首先,宏观层面上,政府和高校科研院所在博士生培养的改革建设上应兼顾个体模式和团队模式的优势。当前,以项目为牵引、以师生为主体的科研团队已成为博士生培养的主要形式,具有高效率和整合内外部资源的显著优势。因此,博士生培养的改革建设的相关政策、制度等也多从团队层面出发,聚焦在合作创新方面,对于个体模式和培养独立创新能力方面的改革探索较少。团队合作模式固有其突出优势,但也存在不足之处,如严密的科研分工可能造成科研过程的割裂,存在重实验数据轻科研规律、重结果产出轻科学思维的现象,博士生成为科研任务的步骤操作工,不利于培养其独到的见解和独立创新能力,政府和高校科研院所应在宏观层面出台相关政策和制度,关注个体自由探索模式的优势,引导导师加强对博士生创新思维、逻辑能力的培养,使博士生既能“合作出成果”,也能“独立创新知”。

其次,个体层面上,博士生导师应分类型、分阶段推进博士生创新能力的发展。有针对性的引导不同类型的学生利用知识资源,提升对内外部知识资源的整合能力,促进其独立创新能力和合作创新能力协调发展。如针对独立发展型的博士生,可以为其更多提供参与学术研讨会、合作科研项目的机会,而对依托团队型的博士生则需在平时的团队合作过程中引导其在整体层面上深入了解科研项目,并注重其科研任务的连贯性和丰富性,有意识培养其独立研究思维,避免科研分工造成其能力发展的偏颇。根据博士生创新能力演化路径及不同阶段的科研需要,有的放矢地进行指导。如在初始阶段,通过辅助学生制定科研和学习计划、研读经典文献和书籍等,引导学生入门,为创新活动提供外部知识资源辅助。在中期阶段,通过以高年级博士生或博士后等有经验的合作科研对其进行进一步的科研训练,帮助突破认知锁定和“学习高原”危机,适当放手以培养其独立创新。最终能够集成内外部知识资源实现其合作和独立创新能力的平衡发展。

最后,应尊重学科发展差异,回归博士生教育本质和初心。如在知识整合水平方面,协调并重人文社科博士和独立发展型人文社科博士均显著高于其他两类,但两者间并不存在差异。个体自由探索模式在博士生创新能力研究者培养体制中仍具有不可替代的重要作用。在团队模式蔚然成风的整体环境下,对博士生的教育和培养应尊重学科发展差异,避免走上随波逐流、唯产出导向和一味追求效率的误区,回归博士生教育本质和初心。

需要说明的是,本研究仍然存在以下不足:首先,知识资源获取是网络嵌入与博士生创新能力关系中的重要传导变量,那么除了知识整合之外,还一定存在其他的中介变量,这是未来研究需要进一步挖掘和尝试的方向;第二,从时间范围看,本研究仅结合理论研究讨论了博士生创新能力的发展路径存在阶段性差异,并未进行纵向实证数据的收集,尝试采纳纵向数据,有助于进一步解析其演化规律。

——王永平教授

——陈桂蓉教授

——拜根兴教授