三穴五针联合肺康复训练治疗脑卒中并发肺部感染临床研究

郭延芳,贺春侠,冯学伟

郑州人民医院康复医学科,河南 郑州 450000

肺部感染是脑卒中常见并发症之一,也是导致患者病情加重甚至死亡的重要原因[1-2]。西医治疗以抗感染为主,同时辅以祛痰、吸氧等对症治疗,但随着细菌耐药程度的普遍性,单纯西医治疗对于肺部感染和免疫功能的改善疗效不佳[3-4]。三穴五针是邵经明教授提出的一类针对肺部疾病的针灸疗法[5],主张取穴有主次,施术有先后,具有调肺气、止咳喘的功效。本研究观察三穴五针联合肺康复训练对脑卒中并发肺部感染后体液免疫、表面活性蛋白和抗炎介质的影响,结果报道如下。

1 临床资料

1.1 诊断标准参考《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[6]制定脑卒中诊断标准。①临床特点:多数患者静态下急性发病;病情在几小时或几天内达到高峰;出现例如偏瘫、偏身感觉障碍、失语、共济失调等局灶性神经功能缺损症状和体征,部分有头痛、呕吐、昏迷等症状。②辅助检查:经颅CT 检查发现大脑中动脉高密度征,皮质边缘以及豆状核区灰白质分解不明,脑沟消失等;头颅MRI 检查发现缺血组织部位以及血液动力学改变。

参考《医院感染诊断标准(试行)》[7]制定肺部感染诊断标准。①有咳嗽、咳痰、气促等典型呼吸道症状;②出现双肺干湿啰音和(或)呼吸音减弱,出现肺实变体征;③体温升高至37.5 ℃以上;④血白细胞计数(WBC)>10.0×109/L,和(或)伴中性粒细胞比例升高;⑤X 线或肺CT 等影像学证据明确有肺部感染征;⑥痰培养获得致病菌。

1.2 辨证标准参考《中药新药临床研究指导原则(试行)》[8]辨证为痰热腑实证。主症:半身不遂,口舌歪斜,言语謇涩或不语,感觉减退或消失。次症:头晕目眩,咳痰或痰多,腹胀便干便秘。舌质暗红,苔黄腻,脉弦滑或偏瘫侧弦滑而大。

1.3 纳入标准符合诊断及辨证标准;年龄20~70 周岁;患者签署知情同意书。

1.4 排除标准存在严重肝肾功能障碍或合并心血管疾病的患者;伴有血液系统疾病或活动性自身免疫病的患者;对本研究所用药物过敏或对针刺过敏者。

1.5 一般资料选取2020 年1 月—2022 年3 月郑州人民医院收治的脑卒中并发肺部感染患者120 例,按随机数字表法分为对照组和针刺组各60 例。对照组男33 例,女27 例;年龄47~75 岁,平均(63.26±13.41)岁;入院时平均神经功能缺损评分(NIHSS)(18.53±2.66)分。针刺组男35 例,女25 例;年龄48~75 岁;平均(62.58±13.55)岁;入院时平均NIHSS(18.78±2.45)分。2 组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究通过郑州人民医院医学伦理委员会审核。

2 治疗方法

2 组均采取基础对症治疗,包含积极控制血压和血糖等原发病、吸氧、吸痰、降颅压、抗血小板聚集、抗凝、维持水电解质平衡、营养支持、控制感染等。

2.1 对照组在基础对症治疗上行肺康复训练,包含体位管理、咳痰指导、呼吸训练。体位管理:帮助患者逐渐完成床上坐位、床边坐位、床椅转移、床旁站位、床旁行走的循序渐进活动流程,卧床休息的时候尽可能2 h 翻身1 次,避免压疮;咳痰指导:采用胸部叩拍、有效咳嗽、体位引流、主动呼吸循环技术等物理或机械方式帮助患者咳痰;呼吸训练:指导患者取坐位,身体略微前倾,放松后经鼻吸气后经口呼气,可用一手覆于上腹部感受呼气时腹部下沉的感觉,吸气时手施加压力进一步增加腹内压,呼气时对抗手施加的压力,多次练习呼吸,每次10 min,每天练习3 次。

2.2 针刺组在对照组基础上行三穴五针疗法。取穴大椎、双侧风门、双侧肺俞,针具选择华佗牌一次性针灸针(型号25~40 mm)。对针具及穴位消毒后,大椎穴向斜上方进针,深度约20 mm,肺俞和风门向脊柱方向进针,深度约15 mm。进针后行捻转泻法30 s,留针20 min。每天1 次。

2 组均以7 d 为1 个疗程,共治疗2 个疗程。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观察指标①免疫功能。采集患者治疗前后晨8 点~10 点空腹肘静脉血,分离血清后低温保存送检。采用免疫比浊法测定免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白G(IgG)、C3 补体、C4 补体水平。②肺表面活性蛋白D(SP-D)。采用酶联免疫吸附法测定血清中SP-D 含量,试剂盒购自上海华大基因科技有限公司。③炎症因子。采用酶联免疫吸附法测定血清中白细胞介素-4(IL-4)、白细胞介素-10(IL-10)含量,试剂盒购自上海仁捷生物科技有限公司。④症状和体征评分。症状和体征包括体温、咳嗽、痰色及性状、咳痰量、气促、自汗、胸部X 线。体温评分:体温正常为0 分,体温37.5~38.4 ℃为2 分,38.5~39.5 ℃为4 分,39.5 ℃以上为6 分。咳嗽评分:无咳嗽为0 分,偶发咳嗽为2 分,咳嗽频繁为4 分,连声咳嗽为6 分。痰色及形状评分:白色稀痰为0 分,黄白黏痰为2 分,黄黏痰为4 分,脓性痰为6 分。咳痰量评分:24 h 咳痰量低于10 mL 为0 分,11~50 mL 为2 分,51~100 mL 为4 分,100 mL以上为6 分。气促评分:呼吸平稳无气短憋气为0 分,稍有气短憋气为2 分,呼吸急促为4 分,喘憋明显为6 分。自汗评分:无汗为0 分,微汗为2 分,多汗为4 分,大汗为6 分。胸部X 线评分:无炎性征为0 分,单侧斑片状影为2 分,双侧斑片状影或条索状影为4 分,双侧融合片状影为6 分。各项症状和体征评分相加为总分。⑤住院时间。治疗后,统计2 组住院时间。

3.2 统计学方法采用SPSS23.0 统计学软件分析数据。符合正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对样本t检验;计数资料以百分比(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

4 疗效标准与治疗结果

4.1 疗效标准根据患者各项症状和体征评分拟定疗效标准,根据尼莫地平法计算疗效指数。疗效指数=(治疗前症状体征总分-治疗后症状体征总分)/治疗前症状体征总分×100%。痊愈:疗效指数≥95%;显效:70%≤疗效指数<95%;有效:35%≤疗效指数<70%;无效:疗效指数<35%。总有效率=(痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%。

4.2 2 组临床疗效比较见表1。针刺组总有效率为96.67%,高于对照组86.67%(P<0.05)。

表1 2 组临床疗效比较例

4.3 2 组治疗前后症状和体征积分比较见表2。治疗前,2 组症状和体征积分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2 组症状和体征积分较治疗前降低(P<0.05),且针刺组症状和体征积分低于对照组(P<0.05)。

表2 2 组治疗前后症状和体征积分比较(±s)分

表2 2 组治疗前后症状和体征积分比较(±s)分

注:①与本组治疗前比较,P<0.05

组 别对照组针刺组t 值P 值例数60 60治疗前25.63±5.17 26.58±5.33 0.991 0.324治疗后17.26±2.64①11.85±2.36①11.834<0.001

4.4 2 组治疗前后免疫功能指标比较见表3。治疗前,2 组血清IgA、IgG、C3、C4 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2 组血清IgA、IgG、C3、C4 水平较治疗前升高(P<0.05),且针刺组血清IgA、IgG、C3、C4 水平高于对照组(P<0.05)。

表3 2 组治疗前后免疫功能指标比较(±s)

表3 2 组治疗前后免疫功能指标比较(±s)

注:①与本组治疗前比较,P<0.05;②与对照组治疗后比较,P<0.05

组 别对照组针刺组时 间治疗前治疗后治疗前治疗后例数60 60 60 60 IgA(g/L)1.13±0.30 2.50±0.46①1.18±0.33 2.94±0.52①②IgG(g/L)6.29±1.15 8.56±2.04①6.16±1.30 10.12±2.23①②C3(g/L)0.68±0.22 0.77±0.25①0.72±0.23 0.93±0.29①②C4(μg/mL)0.15±0.04 0.28±0.08①0.16±0.05 0.35±0.10①②

4.5 2 组治疗前后炎症因子及SP-D 水平比较见表4。治疗前,2 组血清IL-4、IL-10、SP-D 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2 组血清IL-4、IL-10 较治疗前升高,SP-D 水平较治疗前降低(P<0.05);且针刺组血清IL-4、IL-10 水平高于对照组,SP-D 水平低于对照组(P<0.05)。

表4 2 组治疗前后炎症因子及SP-D 水平比较(±s)

表4 2 组治疗前后炎症因子及SP-D 水平比较(±s)

注:①与本组治疗前比较,P<0.05;②与对照组治疗后比较,P<0.05

组 别对照组针刺组时 间治疗前治疗后治疗前治疗后例数60 60 60 60 IL-4(pg/mL)0.93±0.30 1.85±0.44①0.97±0.33 2.20±0.58①②IL-10(pg/mL)1.37±0.42 2.76±0.61①1.40±0.45 3.22±0.74①②SP-D(ng/mL)2.53±0.50 1.90±0.61①2.59±0.58 1.56±0.47①②

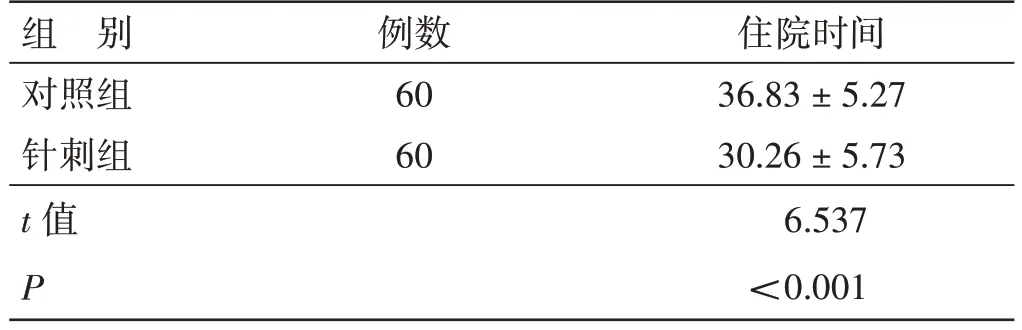

4.6 2 组住院时间比较见表5。针刺组住院时间短于对照组(P<0.05)。

表6 2 组住院时间比较(±s)d

表6 2 组住院时间比较(±s)d

组 别对照组针刺组t 值P例数60 60住院时间36.83±5.27 30.26±5.73 6.537<0.001

5 讨论

中医认为肺为贮痰之器,脾为生痰之源,中风患者气机逆乱,中焦痰热内蕴,瘀浊阻滞经脉,导致气机升降失常,痰热壅结于中焦,影响脾胃功能,运化失司,糟粕内停,无法排出体外,积聚日久而生热,结于阳明;同时中风患者肝阳亢盛,热灼津液,胃肠燥结不通,浊毒内停,痰浊上犯,引发肺部疾病[9-11]。

三穴五针最早用于哮喘病的治疗,三穴五针疗法的特点在于所选的三穴分别是肺俞、大椎和风门,邵教授认为肺俞穴是肺脏经气输注之处,通过针刺可补肺气,止咳平喘,是治疗肺部疾病的主穴;大椎穴位于颈部下端,是诸阳之会,可宣通一身阳气,有宣阳解表、理气降逆之功,配伍肺俞可治虚损、盗汗之证;风门穴位于背部,属足太阳膀胱经穴,又为督脉及足太阳膀胱经交会之处,其胸腔对应器官为胸膜腔及肺,具有调理肺气、疏风解表之功,三穴合用,共奏宣通肺气、祛邪止哮、补肺固气、扶助正气的功效[12-14]。本研究中患者辨证为痰热腑实证,故以捻转泻法行针,从而发挥清热、化痰、平喘的疗效。现代研究表明,针刺疗法可增强肺功能,改善微循环,改善血液流变学异常,提高机体免疫功能[15]。

免疫球蛋白(Ig)是指具有抗体活性的蛋白质,脑梗死患者机体处于高免疫反应状态,而Ig 可在机体受抗原的刺激下产生并与相应的抗原发生特异性结合。IgA 和IgG 均为浆母细胞分化后的浆细胞产生,具有中和游离毒素并介导和调理吞噬细胞的作用[16-18]。同时,补体激活是脑梗死后炎症反应的重要环节,其中C3 和C4 补体分别通过补体蛋白和激活炎症反应等途径发挥作用。在脑缺血早期,C3 补体含量较低原因可能是早期血栓形成过程被大量消耗,C4 补体含量较低的原因可能是在非特异性免疫反应中,C4 补体被活化生成C-激肽并参与了炎症反应,导致含量较少。当机体并发肺部感染后,大量Ig 与细菌及体内代谢毒素结合发生免疫反应,导致血清中免疫球蛋白含量降低,同时C3、C4 补体被激活结合形成免疫复合物[19-20]。治疗后,针刺组血清IgA、IgG、C3、C4 水平高于对照组(P<0.05),说明采用三穴五针联合肺康复训练能有效清除抗原,减轻补体系统作用导致的血小板功能亢进以及血液凝固,从而降低体液免疫反应和机体炎症反应。

表面活性蛋白是肺泡表面的一类多分子复合物,其中SP-D 具有调节肺部免疫功能的作用,肺部出现炎症感染时肺泡通透性增加,导致大量活性蛋白进入血循环并促使活性蛋白发生降解,故在肺部感染患者中呈现SP-D 高表达的状态[21-22]。治疗后,针刺组血清SP-D 水平低于对照组(P<0.05),说明三穴五针联合肺康复训练有助于降低肺表面活性蛋白表达,原因可能与针刺后局部免疫功能增强、炎症反应减轻有关。

IL-4 是一类由活化的Th2 细胞分泌的细胞因子,具有多种生物功能,其主要作用是介导体液免疫和抗体的分泌,具有一定的抗炎作用[23];IL-10 由Th2 细胞、巨噬细胞以及B 淋巴细胞分泌产生,可抑制抗原提呈给Th1 细胞的过程,从而抑制组织相容性复合体抗原的上调从而减少IL-6、IL-8、TNF-α等因子的生成,是一类对炎症免疫应答有明显抑制作用的抗炎介质[24-25]。治疗后,针刺组血清IL-4、IL-10 水平高于对照组(P<0.05),说明三穴五针联合肺康复训练有助于减轻患者机体炎症反应。本次研究结果中,针刺组总有效率高于对照组(P<0.05),说明三穴五针联合肺康复训练有助于提高患者临床疗效。治疗后,针刺组症状和体征评分低于对照组,住院时间短于对照组(P<0.05),说明三穴五针联合肺康复训练有助于促进脑卒中并发肺部感染患者缓解各项临床症状,加速恢复出院。

综上所述,三穴五针联合肺康复训练治疗脑卒中并发肺部感染患者,能增强机体体液免疫水平,降低肺表面活性蛋白表达,减轻机体炎症反应,提高疗效。