日本江户后期的唐诗集句集及其诗学示范意义

刘晓

摘 要: “集句诗”是中国诗歌传统中由来已久的创作形式,伴随中日文学交流也东传日本。日本江户后期汉诗人野村篁园的唐诗集句集《采花集》,即代表了当时集唐诗的创作热潮。《采花集》并非简单的游戏之作,而有集“四唐”之诗的意图,其成书过程中的“初稿”和“定本”体现了野村篁园反复修订完善的痕迹。它寄托了野村篁园取法唐诗、反拨宋调的诗学主张,以及教示弟子作诗方法、提炼创作范式的意图。不仅其序跋、评点承载了中日诗学交流互动的历史图景,《采花集》的诞生本身也是明清诗坛与江户诗坛相互碰撞的结果,呈现了唐诗在日本跨语言、跨文化的接受语境中派生的接受样貌。

关键词: 江户诗坛;集句诗;野村篁园;采花集;诗学示范

中图分类号:I207.22 文献标识码:A 文章编号:1004-8634(2023)06-0060-(10)

DOI:10.13852/J.CNKI.JSHNU.2023.06.006

“集句诗”,是采摭他人诗句、重新排列组合以成新诗的一种创作形式,在中国诗歌传统中由来已久,至宋代蔚为大观,明清皆有继作。1 而随着中日文学交流,这种创作形式也东传日本,成为日本汉诗坛不可忽视的一种唐诗接受形式。五山时期(1192—1602)日本诗人的集唐诗尚不多见,到了江户时期(1603—1867),汉诗创作达到空前繁盛,集唐诗也在诸多日人文集中出现。如日本江户初期诗人日政与友人分韵赋诗时,集唐人诗而成五律1首;2 林凤冈也有和友人集句5首。3 此后,龙草庐、市河宽斋、菅茶山、桦岛石梁、樫田北岸等人皆有集唐诗之作。应该说,这种创作形式贯穿了日本整个江户时期。

但以上集唐诗创作多只有一首或几首,为诗人一时游戏之作。江户后期野村篁园的《采花集》,却是一部专门的唐诗集句集,不仅规模较大,涉及的唐代诗人、诗作广泛,而且形式谨严,皆为平仄和谐、对仗精整的五律,足见日本江户后期汉诗人对唐诗阅读和诗法掌握的熟稔程度。故《采花集》在彼时的日本有唐诗集句“集大成”之称,是值得关注的研究对象。关于《采花集》,日本学者德田武曾撰文指出它与篁园本人创作风格的相似1。本文将从域外唐诗接受和中日诗学交流的角度,考察《采花集》的成书背景及其采源唐诗的特征,并结合野村篁园所处的江户诗坛语境,揭示“集唐”创作与日本诗坛风会变迁的密切关系。

一、野村篁园与《采花集》的成书

野村篁园(1775—1843),名直温,字君玉,号篁园、静宜轩,大阪人,师从江户后期儒学大师古贺精里。他不仅善作汉诗,也长于填词,今有《篁园全集》存世,为其弟子石川柳溪编制。在《篁园全集·凡例》中,石川柳溪特别提到《采花集》与《静宜集》(诗集)、《秋篷笛谱》(词集)都出自野村篁园手订,“可谓精选”,2 足见篁园本人对此集句集的喜爱和重视。这部集子有以下几处显在特征:一是规模较大,计137首、1096句,广取“四唐”诗人成句;二是诗体一以贯之,皆是五律,且每首八句之中无重复采源同一诗人者;三是均为组诗形式,每组主题集中,少则3首,多则25首。这些限制,显示出篁园创作《采花集》时面临的挑战。他不仅须对唐诗有博闻强识之能,且能以才力融会贯通、运用自如。那么,《采花集》是如何成书的呢?

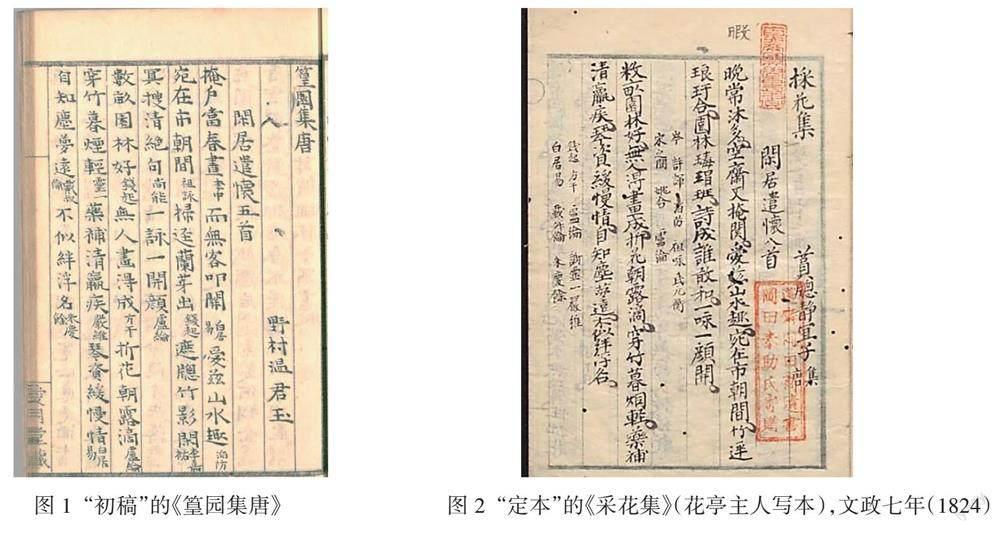

《采花集》目前所存皆为写本,《篁园全集》所收为内阁文库藏天保十五年(1844)写本。据《采花集》卷末篁园本人跋,其完成于文政二年(1819)秋,跋曰:“右集唐五律一百三十七首,倦余游戏,固不足存,但当其集之也,仰梁蹋壁,殆废寝食,精神所注,不忍弃畀炎火,姑录以助覆瓿箔。”3 可见他为此集付出极大心力,且颇为自珍。实际上,早在文化年间(1804—1817),篁园就开始了集唐诗的创作,彼时名为《篁园集唐》,中间几经增订、删改,才有了后来手订成稿的《采花集》。这一过程,可由篁园友人古贺侗庵处得证。侗庵(1788—1847)是篁园的老师古贺精里之子,也有一部唐诗集句集,名《销魂集》,其后附有《篁园集唐》58首,此即《采花集》的“雏形”。侗庵《书〈篁园集唐〉后》曰:“予曩日赋集唐送别一百首,题曰《销魂集》,以其单薄不足成卷,故更请友人善詩者赋集句,将以附于后,篁园集唐之作,亦职由此也。”4 可见,篁园集唐的契机与侗庵的鼓动有密切关联。此跋写作时间为“文化甲戌”,即文化十一年(1814),比《采花集》定稿早了五年。而将《篁园集唐》与《采花集》的文本对照,即会发现“初稿”与“定本”之间的诸多修改痕迹,呈现出集句文献有趣的演变线索(见图1、2)。

图1和图2中呈现的均是篁园的第一组集唐诗《闲居遣怀》。“初稿”的《篁园集唐》中只有五首,“定本”的《采花集》中已增至八首。从诗歌文本来看,“定本”的改订痕迹也非常明显。《篁园集唐》第一首诗八句为“掩户当春昼,而无客叩关。爱兹山水趣,宛在市朝间。扫径兰芽出,遮窗竹影闲。冥搜清绝句,一咏一开颜”,“定本”中只有三、四、八句相同,其余诸句皆是重新采集。如第一句由李中诗改为岑参诗“晚沐常多暇”;1 第二句由白居易诗改为许浑的诗“空斋又掩关”;颈联更是全联改动,原先集钱起、李嘉祐诗已对偶工整,“定本”中又改为武元衡与宋之问的诗句“竹径琅玕合,园林瑇瑁斑”,2 更为精丽。《闲居遣怀》的第二首全无改动痕迹,这是比较少见的情形。第三首在《篁园集唐》中为:“隐市同梅福权德舆,行藏自可期崔涂。宽心应是酒杜甫,消日不过棋白居易。高月穿松径李嘉祐,暗泉冲竹篱张籍。贫家仍有趣秦系,唯怕俗人知元稹。”在《采花集》中则直接被拆解,重新采集展演为第三首和第六首2首集句诗。第三首为:“隐市同梅福权德舆,何人识姓名许浑。雨晴山有态王周,池满水无声温庭筠。性拙才非逸李中,恩深责尚轻白居易。达生书一卷李群玉,摆落世间情钱起。”第六首为:“冷卧空斋内皮日休,千山入梦思韩翃。宽心应是酒杜甫,销日不过棋白居易。高月穿松径李嘉祐,闲云挂竹篱钱起。贫家仍有趣秦系,唯怕俗人知元稹。”3

此外,据德田武考察,在宫崎成身所编《视听草》中也收录了初稿阶段的《篁园集唐》,有诗72首,比《销魂集》所附58首又有增加。而且,《视听草》中《闲居遣怀》的第六首也不同于“定本”的《采花集》。其首联为“夙昔怀微尚王琚,巢林喜一枝李益”,4 《采花集》则为“冷卧空斋内皮日休,千山入梦思韩翃”,更为冷旷清幽。这说明,《采花集》的成书经历了一个漫长的过程。文化十一年野村篁园应古贺侗庵之邀出示58首的《篁园集唐》时,其篇帙尚小。而日积月累、不断增订完善之后,才有了后来的“修订本”“定本”,并最终更名《采花集》。

《采花集》成书后,以单行本流播传写。图2呈现的日本东北大学收藏的文政七年花亭主人写本,是较早的版本。今存《明远馆丛书》本、九州大学藏本则皆出自不同抄写者。而《篁园全集》所收的天保十五年(1844)年写本,是序跋、批点最全的版本。对此,江户末期的儒者加藤善庵(?—1862)在其《柳桥诗话》中有载录,只是称其为《拈花集》:“《拈花集》一卷,凡五律百三十余,咸系唐贤集句,乃篁园野村先生所撰也。册首系以清商江芸阁、朱柳桥之二序。”5 他还举出《采花集》最后一组《题画杂诗》的第七和第十二首评价称“读者朵颐,当是恨一脔之吝”,可见篁园的《采花集》在当时受到日本江户诗坛阅读者的极大喜爱。值得注意的是,加藤善庵所提江芸阁、朱柳桥,是当时活跃于日本汉诗坛的两位清朝客商,与江户文人多有交往,他们不仅为《采花集》作序跋,还对其中的作品多有评点,因此,《采花集》实际还承载了中日诗学交流的一段佳话,以下详论。

二、《采花集》的序跋、评点与中日诗学交流

江芸阁,名大楣,字辛夷,号芸阁,苏州人,是19世纪初与日本汉诗坛交往密切的清朝客商。他和兄长江稼圃(名大来,字泰交)往来长崎多年,在当时的日本诗坛颇有影响。6 据蔡毅考证,江芸阁在1819—1831年间共往来长崎13次,甚至更多,其初来日本的时间推测为文化十一年(1814)。7 江芸阁与当时日本的诗坛大家市河宽齋多有赠答,文政元年(1818)赖山阳游长崎时亦说“余闻江名久矣”,可见江芸阁在彼时日本江户文人圈中颇有影响力。

《采花集》卷首载有江芸阁的序,他对这部集句集评价极高,称:“集唐一艺见之广矣,非入于泛,则入于窄。今读是编,题句恰当,辞意相洽,宛出己手,了无采撷之痕,想灯窗雨夕,费词人一片苦心。……非学问兼优、文情绵丽者不能辞,在吾土已不可多得,而况遇诸此地邪?天地之大,无所不具。吾读是编,增一阅历,益自检束于心,因思文采之广、才人之巧,不知有岁千万亿也。读罢凝神细味,掩卷思维良久,乃叹曰:集唐之能事毕矣,吾辈之艺华长矣,东土之奇才广矣,鲰生之小序所以作矣。”1 篁园作为日本汉诗人,在江芸阁看来即使置于中国本土亦属佼佼者。

江芸阁的序之后,又有朱柳桥道光四年(1824)序。该年正月江芸阁至长崎,二月与朱柳桥一起为野村篁园的《采花集》作序。朱柳桥,名栩平,浙江平湖人,多次跟随商船来往于中国与长崎之间从事贸易。据记载,文政九年(1826),身为唐船“得泰号”大副的朱柳桥曾因遇风暴漂流至远州榛原郡,后随日本护卫船到达长崎。其间,他与负责护送的日本儒者野田笛浦有笔谈著作《得泰船笔语》存世。2 而朱氏的《采花集》序作于文政七年,可知“得泰号”事件发生前,朱柳桥就多次赴长崎,与江芸阁共同活跃于日本江户诗坛。野村篁园之所以能结识江、朱二人,很可能是由于当时任长崎奉行、雅好文学的高桥重贤。高桥因职务之故熟识活跃于长崎的清朝商客,而高桥又常与篁园等人有文学雅集,故介绍三人相识。3

朱柳桥的序对《采花集》同样给予高度评价,称:“夫吟咏一道,作固不易,而集古为尤难,盖非读破万卷、弃粕取精、兼收众长、再加以剪裁者不能。兹静宜先生以集唐一册寄示,性耽翰墨,吏隐成名,志在诗书,文坛著望,以绣虎雕龙之手为裁云镂月之篇。集腋成裘,声同金石,酿花作蜜,字吐珠玑。罗卷轴于胸中,词源三峡;运化工于腕底,笔挽千钧。仆漫诵阳春,未免窥管之诮;谬加月旦,良深附骥之私。是为序。”4 由序可知,篁园手订《采花集》后主动寄予朱柳桥,想必希望能得到中国文化人的评价和揄扬。序中朱柳桥用“集腋成裘”和“酿花作蜜”两个譬喻赞扬篁园的集句之工,在卷末他又作跋文道“历观全册无一句不妙,洵集古老手”。5

如果说在序跋中,朱柳桥尚“理性”地审视《采花集》作为集句诗的特征,那么在正文中,他则多以沉浸式的阅读感受加以评点,俨然视之为篁园自己的诗歌创作而非集唐人之句。这种评点语气无疑是对篁园集唐融化无迹的最高赞赏。如他评《闲居遣怀》第三首曰“非亲身阅历之人不能道”,第六首曰“俗人不解闲居之趣,世上甚多”,以及评《题主人园》第四首曰“如此妙境,不啻仙人”,浑忘诗中所采诸语,皆是唐人所为。又如,他评集句组诗《咏怀十五首》曰“句句入妙,是觇先生之不为俗累,非流俗食禄辈可仰望也”,在此,他作为评点者搁置了“集句诗”的创作语境,而在某种意义上承认了集句是篁园表达自我心境、意趣的创作,在批评话语上对篁园集唐“如出己手”的水准给了认可。

与朱柳桥“入乎其中”的评点姿态不同,江芸阁的评点则始终保持理性审视。如他在《春日送别三首》的眉批处写到“批蓁采兰,集腋成裘,如手亲裁,似鱼戏游,风人之旨,灵太清幽”,6 又将读者拉回“集句”的品评语境之下。他与朱柳桥的评点形成饶有对比趣味的“副文本”,共同彰显了《采花集》的集唐之妙。

《采花集》卷末还有日本江户著名诗人友野霞舟文政二年(1819)的跋,距篁园手订《采花集》的时间非常接近。友野霞舟(1792—1849),名王奂字子玉,号霞舟、昆冈、锦天山房,是日本江户后期“折中派”的代表人物,曾在昌平黉随野村篁园学习,《篁园全集》中多载二人交游、唱和之作。霞舟也有唐诗集句集,名为《昆冈集唐》(有27首五律),和《篁园集唐》一起被附于古贺侗庵的《销魂集》之后,可见彼时三人多有集唐诗的切磋交流。

霞舟的跋文云:“集句之难,非对偶精密之难,而章法融化之难,譬如蜂之酿蜜也。……是集采材四唐而撷其精英,气脉贯通如出诸其口,自然奇巧妙亦在融化矣。先生尝题予集句云:天衣无针线之痕。如予岂敢,今移评是集,洵称允当。”7 在此,霞舟再次指出了江芸阁强调的集句之难:对偶只是集句诗最基本的要求,更高的要求是将各家的诗重新融化于心,随己意裁剪,既合乎章法,又要天衣无缝、如出己口。这一点在《采花集》中体现得淋漓尽致,以致篁园弟子在编集时,就把其中一首集唐诗当作篁园自己的诗羼入本集。如《篁园全集》卷十一中有《游僧院》两首,1 实际分别来自《采花集》中《游僧院八首》的第一首和第三首,2 只是个别联句做了置换。这既可印证篁园集唐时经历了反复推敲、锻炼的过程,故同一首集句先后呈现不同面貌,也可以印证其集唐诗的融化无迹,乃至与本人诗歌风格浑然一体。

三、《采花集》集唐诗的分布特征与中晚唐倾向

如前所述,《采花集》集唐诗共成五律137首,合1096句。那么这1096句诗,分别采自哪些唐代诗人?其初、盛、中、晚“四唐”分布有何特点,反映出野村篁园唐诗阅读和接受的何种倾向?这些问题,都需我们对《采花集》中的唐诗进行量化分析。而篁园在每首诗末依次列出了八句诗的归属诗人,经笔者校对,其中的诗句与《全唐诗》多有异文,在作者归属上也偶有讹误,故本文将依据校正后的作者归属进行统计。

《采花集》的1096句唐诗中,有2句引诗不详,查无出处,分别是题陈雷的“追游更见招”和题晚唐李山甫的“自爱幽居僻”,姑且不计入统计内。此外,还有6句实为宋诗羼入,包括北宋诗人王周的诗5句、赵湘的诗1句。王周为宋真宗、仁宗朝人,《全唐诗》《笺注唐贤三体诗法》均误收其为唐人。赵湘是北宋淳化三年(992)进士,乃北宋名臣赵抃之祖,《全唐诗》误收,后沿其讹。陈尚君对此已有考证,此处不赘。3 因此,《采花集》实际集唐诗共1088句。通过分析这些诗句的分布特征,可以发现,《采花集》涉及的诗人、作品非常广泛,且体现出明显的中晚唐倾向。

具体来说,首先,从所集“四唐”诗分布来看,《采花集》所集中晚唐五言诗占绝对优势,其中又以晚唐五代之句为多。在1088句诗中,初唐81句,盛唐178句,中唐359句,晚唐五代470句。其中,中晚唐、五代合計829句,占《采花集》集唐诗总句数的76%,中晚唐倾向可见一斑。与此相对应,所集“四唐”诗人中,初唐31位,盛唐37位,中唐72位,晚唐五代82位,《采花集》所采源的也属中晚唐、五代最多,合计占《采花集》“四唐”诗人的七成还多,各自也都超过了初唐、盛唐的总和。

进一步看,《采花集》所采源的初唐诗人中最多的是宋之问,仅有9句,其次是陈子昂、骆宾王、李峤各7句,其余初唐诗人则都在6句以下。盛唐诗人中,采源数量最多的是杜甫,达39句,远超其他诗人;其次是王维,19句。此外,采源数量较多的盛唐诗人还有孟浩然(18句)、岑参(15句)、李白(15句),其余则都在10句以下。而这一分布态势在中唐以后的诗人中明显不同(参见表1)。

由表1可知,《采花集》在中唐诗人里采源15句以上者就有7人;晚唐、五代诗人中,14句以上的亦达7人之多,并且涵盖的诗人范围更加广泛,人均采集数量达到每人近6句。这些诗人中,白居易诗入集数量47句,为“四唐”之最,而与白居易同时的其他元和诗人入集诗句并不多,如柳宗元7句、元稹6句、韩愈5句、刘禹锡3句等。大历诗人群,如卢纶、钱起、戴叔伦、刘长卿等,成为《采花集》中唐一段集唐诗的主要来源,他们长于律诗创作,且诗风流丽。同样,晚唐、五代入选诗人中,也以长于律诗创作的诗人为主,如姚合、许浑、李中、马戴、刘得仁等,他们的诗以对仗工整、诗律精研著称。

《采花集》倾向于采摭中晚唐诗这一现象,一方面与唐诗本身的时代分布态势有关。中晚唐诗数量本就倍于初唐、盛唐诗,采源分布与此相合自不成疑。另一方面实际也是五律集句诗的性质使然。集句者要从卷帙浩繁的诗歌海洋中挑选出属于同一韵部、符合五律平仄和粘对规则,且可构成意脉连贯的对仗联句的诗,并非轻松的“游戏”活动。即使可以类书或韵书等为辅助,也极其考验集句者的记诵、积累之功,以及对唐诗的熟稔程度。如此,在诗律、对仗上下功夫更多的中晚唐诗自然成为最佳的诗歌“数据库”。盛唐诗人中杜甫的诗句采集最多,自然也与杜诗律法精研有关。

不过,以上尚不能完全解释《采花集》的诗源特征,因为其中也有不少集句来自五言古诗或古绝。篁园从中挑选出符合平仄规则的诗句,也将它们纳入了其集唐创作的视野。这一点,通过对《采花集》所集唐句的原属诗体统计可以见出(表2)。

从表2中可见,五律、五排诗体的所集数量占了绝对优势。但是,细看篁园所集诗源,实已囊括了唐代五言古、近体的所有体式,包括长篇排律、联句和不讲究平仄格律的五古。这意味着,篁园不仅要对唐诗翻检勤勉、记诵精详,还要细心考量其平仄协律、安排布置,以做到章法融化、如出己手。

此外,还有两个特征值得注意:其一,这1088句唐诗无一句重复使用,就连其原归属的篇目被重复采集者也很少。经统计,《采花集》1088个集句背后涉及的1088首唐诗中,重复采集的共94篇,仅占8.6%;且只有盛唐徐晶的《同蔡孚五亭咏》(五律)、晚唐罗隐的《南园题》(五排)、五代韦庄的《赠武处士》(五律)这三首被重复采集3次,其余91篇皆重复采集2次而已。这样小的重复比例,我们完全可将之解释为野村篁园在有意遵循“句无重出”“人无叠见”的集唐原则,尽可能多地囊括唐诗作品,扩大集唐范围。其二,这些集句并非都出自有名诗人,不少名气不大、留存作品极少的诗人也被采入。如表2所列唯一的“存句”来自作为开成二年(837)状元的晚唐诗人李肱,其留存作品不多,《全唐诗》仅存其诗《省试霓裳羽衣曲》1首和存句1联,1 《采花集》所集即其存句“水光先见月,露气早知秋”的前半句。又如,晚唐诗人朱可名,为唐武宗会昌年间进士,张为的《诗人主客图》曾标举其诗为“广大教化主”及门者。《采花集》“徒拋钓月船”集自朱可名《应举日寄兄弟》一诗,而这也是其在《全唐诗》中留存的唯一作品。2 类似的诗人情况还有多例,这说明篁园苦思而成的《采花集》并非简单的游戏之作,广集博取当是其刻意为之。一方面,他要极力囊括“四唐”诗歌、五言诸体,借此扩大唐诗影响,以致存诗寥寥的唐诗小家也得到关注;另一方面,《采花集》的采源倾向也在客观上突出了中晚唐近体诗歌的优势,对此前日本诗坛盛行的“诗必盛唐”说未必不是一种反拨和纠偏。

故而,要全面理解《采花集》集唐诗的意图,需将篁园本人的诗歌主张与当时日本江户诗坛的诗歌风气关联考察。在中国诗学语境中,集句诗被认为与“唐宋诗之争”有非常密切的关系,3 此视角也可用来观照日本诗坛。一般以为,唐诗在日本江户诗坛的接受高潮出现于元禄(1688—1703)、享保(1716—1735)之际。以荻生徂徕为首的古文辞派受“格调说”影响鼓吹盛唐诗歌,认为“古诗以汉魏为至,至近体以开元为至”,1 “古来有一种风雅之情,初盛唐为优,而晚唐及宋等差矣”。2 这一诗学思潮无疑确立了盛唐诗在日本的尊崇地位,但也逐渐造成诗坛剽窃模拟、故作大声壮语的流弊。故宽政(1789—1800)以降,以山本北山、市河宽斋为首的日本诗人学者开始对其加以反思和批判,转而倡导学习宋诗,尤推重以清新自然著称的“宋四家”,唐诗则陷入相对的接受低潮。野村篁园《采花集》成书前后,正值文化、文政(1818—1829)时期,风靡诗坛的“宋调”带来的弊端已逐渐显现,“宋诗之风渐盛,新奇可喜,其弊近俗”,3汉诗创作又陷入浅薄、鄙俗、奇僻的境地。故重新揄扬唐诗,进而折中衷各派,成为势在必行之事。

野村篁园对“宋调”带来的弊端有清醒认知,其文化六年(1809)所作《晚翠堂吟稿序》云:“一世之诗根于三唐,虽品制各异,臭味略同,是所谓百卉丰缛之日也。……近日诗教坏烂,画陆塑杨,纤佻蹇涩,竟以成风,譬犹秦筝羌管,迭奏新声,虽取媚于俗耳,不足以格鬼神矣,是所谓千林黄落之日也。”4 这段话表明,其一,篁园推崇唐诗,认为唐诗是后世诗学发展的根源,直指当下一味效仿宋诗、“纤佻蹇涩”的末流,欲以唐诗纠正时风。其二,篁园认为初、盛、中、晚“四唐”之诗共同构成唐诗的多彩面貌,不应刻意褒贬,这实际是针对日本诗坛长期以来刻意割裂“四唐”、贬抑中晚唐诗的观念进行反拨。

从日本江户诗坛的风气变迁来看,不管是元禄、享保以来盛行的“唐诗派”,还是宽政以来风靡一时的“宋诗派”,他们论诗往往以大历为界刻意割裂“四唐”,或认为中晚唐诗“工者愈下”,晚唐诗格卑调衰,或虽肯定中晚唐之变,但仍认为不及宋诗开拓广大。这种门户之见成为各派互相诋诃的根源,拘限了人们对唐诗的学习和观照视野。野村篁园对此均不赞同,他与友野霞舟都属以学唐诗为主的“折中派”阵营,认为不同阶段的唐诗虽韵调、品制各异,但皆如“百卉丰缛”,值得仿习与重视。篁园在《采花集》中杂取唐诗诸家,并以才思把人为划分的“四唐”界限融化无迹,不知孰为初盛、孰为中晚唐,其考量或正在此。故友野霞舟的跋文强调《采花集》乃“采材四唐而撷其精英”,古贺侗庵评《篁园集唐》曰“森严整密,取法于李唐;鸿博富丽,萃材于四库,辞意兼美,华实相称”,5 这些评论实与篁园推崇唐诗、欲除诗坛纤佻蹇涩之弊的诗歌主张相一致。

后人在评价篁园诗歌时,也往往将他与当时的“宋诗派”划开界限,强调其“取范于唐贤”。内田远湖(1854—1944)《跋野村篁园诗幅》曰:“篁园长诗赋……以身列儒职,不漫与江湖诗人往来,故知之者甚罕。……其诗《游林祭酒别墅》,所作五言排律四十韵,结构严整,用典的切,亦足以窥其学殖焉。……顾当时诗人,有宽斋、如亭、詩佛、五山,各自占坛坫,世称曰‘今四家’,以比宋苏、陆、范、杨,然就四家集中求一篇与斯诗相匹者,不可得也。”6 在他的跋文之后,石川文庄又对篁园的诗风做了进一步重申:“篁园取范于唐贤,其所作结构严整,用典的切,而与当时诗人异撰者,亦有以也夫。”7 内田远湖所谓“江湖诗人”即指以市河宽斋等人为代表的“江湖诗社”,他们推重“宋调”,倡导清新性灵之诗,与篁园取法唐诗的“结构严整、用典的切”是不同的,故篁园与“宋诗派”往来不多。了解这些后,再来看《采花集》的编纂,野村篁园通过“集唐”来突出唐诗之广博以及中晚唐诗之工巧严整,当在情理之中了。至于唐诗集句对于发扬唐诗的效果,或可从篁园好友古贺侗庵对自己《销魂集》的评价窥见一二。《销魂集》是以“送别”为主题的唐人七绝集句,侗庵因念“河梁祖道之情,仳离契阔之感,唐贤之诗尽之矣,未以尚焉,因试集唐诗之句”,以塞友人之请。而友人读后曰:“某读斯集,盖不觉涕泣之泛澜横集也,徐而察之,为句之工而泣者十九,为集之工而泣者十一,果哉能令人泣者,唐诗之工,而非子集之之工也。”8 可见,侗庵的《销魂集》之所以能感染人情,非徒集句之功,从根本上说源于唐诗之工,读者必以此为媒介追慕、怀想唐诗。如此,联想《柳桥诗话》对《采花集》“读者朵颐,当是恨一脔之吝”的评价,篁园集唐亦当有如是之功。

四、《采花集》与日本江户后期诗坛的学诗示范

除了《采花集》,《篁园全集》中还有数首集唐诗,如卷一的《秋日游泷川集唐句》所集为唐人仄韵五古,卷十四的《咏怀集唐句》是七律,卷十五的《梅花集句》是23首七绝,其采源范围涉及唐宋元明各阶段。但无疑,《采花集》是篁园规模更大、体式也一以贯之的唐诗集句集。要准确定位其诗学意义,一方面,要从中日诗学交流的角度统合观照,形成“东亚文化圈”的互动视野;另一方面,还要结合日本江户诗坛自身的文学语境,揭示其对于汉诗创作实践的示范指导意义。

从中日诗学交流来看,集句诗在中国本土由来已久,尤其至明清出现了大量集句文献,既有集唐、集宋者,也有集杜、集陶等专采一人之诗者,还有专集艳体、梅花等特定主题者。1 这种集句风潮随着人员、书籍的流动也影响到日本诗坛。篁园集唐最初的“鼓动者”古贺侗庵,在《销魂集序》中就提到明清集句诗集在日本的接受阅读:“若夏宏《联锦诗集》、戴天锡《群珠摘粹》、陈圳《宫闺组韵》、童琥《竹窗梅花集句》,此其尤章章较著者也。至清黄之隽《香屑集》前后四年而得九百有余首,集句之极盛矣。予观以上诸集,其剪裁之巧,缝合之妙,真类非人力所及者!”2 这在某种程度上促发了侗庵等人仿习的热情。日本江户前期诗人们对集句尚偶一为之,至后期则出现了诸如《销魂集》《采花集》《昆冈集唐》等专门的唐诗集句集,不得不说与此有关。侗庵的集唐七绝甚至达到了200余首规模,虽与清人黄之隽集唐多达900余首的《香屑集》不能比,但在日本诗坛已是不小的体量。明治年间的久保天随(1875—1934)言“吾邦诗家为集句者古来寥寥,岂非艺苑一阙典耶”,3 侗庵、篁园等人的集句集在日本诗坛的独特地位可见一斑。

除了仿习,篁园等人在集句创作上还带有对明清集句挑战和创新的意味。篁园集唐之所以涵盖游览、送别等诸多日常主题,古贺侗庵之所以致力于七绝集句,与此不无关联。侗庵在《销魂集序》中明确说:“(前举明清诸集)所恨者有七律而无七绝,即有焉,迥乎不及,盖斗巧竞长专在七律,而七绝惟余力为之故也。乃其所矻矻刻意者,又惟在闺情之作,警句绝调独于是乎见之,而他题殊寥寥,岂非一大缺陷哉!……古人于送别、出塞、怀古、思乡尤多名世之作,而今区区于玉台、香奁之体,亦独何欤?”4 这一来道出了七绝一体在明清集句诗中成就不高,二来指出其集句主题过于狭窄,局限于玉台、香奁等艳体题材,故当光大其诗体、扩展其主题。篁园《采花集》确实是以组诗形式呈现不同题材,19组集句诗涉及抒怀、遣兴、游览、送别、赠答、题画等,突破了如《宫闺组韵》《香屑集》等艳体集句的主题范畴。侗庵对《篁园集唐》的拓展之功评价道:“古来集句家,其所长在闺情之作,而他作迥不及,題画、咏怀等诗尤未见其工者。今也于古人所最难者而巧妙乃尔,亦可以见其学富才优,无施不可矣。”5 从这个角度说,集句集在日本江户诗坛的流行也是与中国明清诗坛互动的结果。

从日本本土的文学语境看,《采花集》亦有根植于日本江户诗坛汉诗创作实践的示范意义。黄庭坚曾称集句诗为“百家衣体”,“其法贵拙速,而不贵巧迟……疲费精力,积日月而后成,不足贵也”,6 可知集句诗博采众家,讲究速成,颇考验集句者的学殖、才力,这也意味着集句当有技巧、法度可循。清人郎廷极就曾作《集唐要法》总结集句诗法。

由于集句诗多采前人佳作入诗,对学习者兼具开示轨范的作用。如据《篁园全集·凡例》,野村篁园与门下弟子曾组成“漱芳诗社”,“诗社每月一会,一年十二会,其题目咏史、咏物无所不见,先生教门弟子可谓周悉矣”。7 由此可知,每月一次的诗社集会是篁园教示弟子磨炼诗艺、提炼诗法的重要时机。而这些月旦诗作被收入《篁园全集》第十三至十五卷,其中卷十四《咏怀集唐句》、卷十五《梅花集句》皆是集句之题。与书中其他咏史、咏物主题相似,这些诗体皆需对修辞、状物、偶对等技巧加以熟练掌握。《采花集》作为篁园专门的唐诗集句集,对门下弟子也当有如何取法唐诗、研磨诗艺的示范作用。

具体来说,集句诗需考量用韵、平仄、对仗和章法诸方面的技巧。其中,用韵和平仄有定篇之用,韵部一旦选定,择句方有准的,之后便要再考虑八句诗的平仄相谐、粘对合律,这是律诗入门最基本的修习课程。相较而言,对仗是较高的要求,在符合平仄、韵部之外,还要字义相衬、句法结构相对。对此,即使有类书辅助,要做到自然博洽仍不容易。检视《采花集》各诗中间对仗的两联,并将其与原属唐诗比较,会发现其中蕴含着诸多对仗技巧。集句一般只采原诗对仗联的半句,而其未出现的另外半句则是一种隐藏的“互文”文本,可为下一集句的选择提供线索。这种互文有多种形式,篁园较常用的有三种:一是字义相对法。如“有地唯栽竹,无村不是花”两句分别来自张籍和张蠙的诗。张籍原诗为“有地唯栽竹,无池亦养鹅”(《和左司元郎中秋居》其二),“有”和“无”就是明显的集句指示,篁园将后半句直接置换为张蠙诗便成为捷径。二是相同或相似字词的联想法。如“山临青塞断,崖夹白云浓”两句分别集自王维和张乔。王维原诗为“山临青塞断,江向白云平”(《送严秀才还蜀》),张乔诗为“树黏青霭合,崖夹白云浓”(《华山》),上下句的“青塞”(“青霭”)对“白云”,成为对仗黏合的关键。三是句法结构提示法。如“宿鸟排花动,孤猿抱叶吟”一联分别集自马戴和戴叔伦的诗,对仗极为工稳,完全看不出集句痕迹,其中法门便在于篁园准确把握了两句诗的句法结构,都是以“名词+动词+名词+动词”的形式。对比马戴原诗“宿鸟排花动,樵童浇竹回”和戴叔伦原诗“众鸟趋林健,孤蝉抱叶吟”,其结构串联方法就更加明显了。总之,这些方法可多变、合用,不仅锻炼了集句技巧,学诗者也可从中体会、琢磨律诗的用字、句法、辞藻等丰富法门。

章法,则当是集句诗中最难的部分,正如友野霞周所说“集句之难,非对偶精密之难,而章法融化之难”。它不仅关涉技术层面的起承转合、流畅自然,还要在语境移植之后碰撞出新的诗学反应,营造出自然有味的诗歌意境。比如《采花集》中的《秋日送别三首》第三首:“离言殊未尽,竹树已迎曛。有泪人还泣,无情水亦分。浮云空冉冉,落叶又纷纷。别后同明月,山窗定忆君。”1 诗题为“秋日送别”,这八句的原出处也都与怀人、送别有关,移植前后的语境相似,但融合为一首诗仍颇有难度。篁园的这首诗章法完整,画面感极强。其开首便贴合“送别”主题,“殊”与“已”相对,表现抒情者与友人依依话别,未察觉离别时刻已经来临。颔联是临水分别时刻,有情之人对无情之水,自然的亘古恒常与人生的契阔无奈充溢而出。颈联是别后景象,浮云和落叶的缓慢飘动如人落寞的情绪,伴随时间的流动静谧无声。尾联是对未来的希冀,彼此将共望明月,寄托相思。如此读来,丝毫无集句的生硬缝缀之感,而别富一种韵味。朱柳桥就非常欣赏“有泪人还泣,无情水亦分”一联,其眉批点评道:“人生离别,最不能忘情,此一联,不特具‘别’字入神,对更工致。”2 “工致”又不失“入神”,当是对篁园集唐境界的最高评价了。也正是因为篁园对章法的融化自如、如出己手,才导致其弟子会混淆他的集句诗与他本人的创作。

除了基本技巧法度的示范,《采花集》集句主题的多元化、日常化也是对日本江户后期诗坛交往酬唱创作语境的回应。野村篁园所处的江户诗坛诗社林立,松下忠曾对江户后期的诗社做过梳理,宽政、文化和文政年间设立了众多诗歌吟社,江户、大阪、京都、九州等各地都有分布。3 在这种语境中,创作汉诗不仅是言志抒情的表达方式,更是一种社会交往的必备技巧,甚至是当时文人交游的一种身份认同的象征。翻检《篁园全集》,篁园往来唱酬的社交类诗作占绝大比例,分韵、得韵、次韵、和韵、用韵、限韵、联句等形式无不尽有,这从侧面反映出篁园所处的江户后期汉诗创作生态中,纯粹的独吟诗不是主流,诗社、学社内“刻烛击钵、唱酬斗工” 4 的文学酬唱才是常态。而上文所举野村篁园《采花集》涵盖的多元主题,几乎囊括了当时日本汉诗坛唱酬往来的各种社交题材。这些集句不仅可以教示弟子迅速习得作诗技巧,还可作为一种社交方式应对送往迎来的需求。相对于诗格、诗法类著作,其可更直接地示范如何在日常应用场景中仿效唐诗,具有实践指导意义。古贺侗庵就因感慨送别场合太多,友人往往“临行皆索予诗以为赠,予枯肠无物,既不能一一结撰,以塞其请”,1 故集唐人七绝以赠。这样,既可应对交往场合,又能彰显才情学问,不失为一种创作选择。

为应对这种日常化作诗需求、加强汉诗教育,篁园还专门搜罗群籍,前后历20余年为李峤的咏物诗作笺注,看重的就是《李峤百咏》所具有的诗学示范性质。葛晓音曾指出,《李峤百咏》在日本平安时期就作为幼学启蒙书流行,是“唐初以来探究对偶声律之风的产物,是一部以诗体撰写的‘作诗入门’的类书,它采用大型组诗的形式,将唐初以来人们最关心的咏物、用典、词汇、对偶等常用技巧融为一体,以基本定型的五律表现出来,给初学者提供了便于效仿的创作范式”。2 野村篁园对《李峤百咏》自幼熟读,认为“其命题也博,其取材也赡,可抵一部类书矣……童子见而喜之,请誊写以藏于家”,3由此也可以看出篁园对学诗门径、法度的重视。而这部笺注成书于文化十三年(1816),与《篁园集唐》的陆續创作时间正相重合,距离《采花集》的“定本”也仅有三年,那么,篁园通过集句诗的形式锻炼章法、律句教示门生,不失为一种合理论断。

五、结语

综上可见,野村篁园《采花集》的集唐诗,不仅仅是争奇斗巧的游戏之作,也寄托了篁园本人取法唐诗、反拨宋调的诗学主张,以及其教示弟子作诗方法、提炼创作范式的意图。《采花集》代表了日本江户后期唐诗阅读和接受的一种重要形式,不仅仅是其序跋、评点承载了中日诗学交流互动的历史图景,其诞生本身也是中国明清诗坛与日本江户诗坛相互碰撞的结果,为我们呈现了唐诗在日本跨语言、跨文化的接受语境中所派生的更“接地气”、更具实践指导意义的接受方式,因此是域外唐诗学研究中不容忽视的一个方面。

The Collection of Tang Poetry in Late Edo Period and

Its Poetic Model Significance

— A Case Study of Nomura Kouen’s Collection of Picking Flowers

LIU Xiao

Abstract: The Jiju poem is a long-established form of Chinese poetry, which has spread to Japan along with the exchange of literature between China and Japan. In late Edo period, Nomura Kouen’s collection of Tang poetry Collection of Picking Flowers, represented a boom in the creation of Tang poems at that time. Collection of Picking Flowers is not a simple game of work, but the intention of making an agglomeration of “Si-Tang”, the process of its completion of the “first draft” and “final version” reflects the traces of Nomura Kouen’s repeated revision and improvement. Collection of Picking Flowers entrusts Nomura Kouen’s poetic ideas of taking the style of Tang poetry and counteracting Song tune, as well as his intention to teach his disciples the method of poetry composition and refine the creative paradigm. Not only its preface, postscript and commentary carry the historical picture of Sino-Japanese poetic interaction, but the birth of Collection of Picking Flowers itself is also the result of the collision between the poetic circles of the Ming, Qing Dynasties and the Edo period. It shows a unique acceptance appearance when Tang poetry was spread to Japan in a cross-language and cultural contexts.

Key words: poetic circles in the Edo period; Jiju poem; Nomura Kouen; Collection of Picking Flowers; poetic model

(责任编辑:陈 吉)