专业基础课程思政元素融入式教学探索

——以建筑环境与能源应用工程专业“流体力学”课程为例

翁庙成,刘 方

(重庆大学 土木工程学院,重庆 400045)

习近平总书记在2016年12月召开的全国高校思想政治工作会议发表重要讲话,强调把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,要用好课堂教学这个主渠道,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程要与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[1]。2018年9月,习近平总书记在全国教育大会上发表重要讲话,指出“教育是民族振兴、社会进步的重要基石,是功在当代、利在千秋的德政工程,对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义”[2]。2019年3月,习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上再次强调,挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,实现全员全程全方位育人[3]。2020年5月,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》提出,课程思政建设要围绕全面提高人才培养能力这个核心点,在全国所有高校、所有学科专业全面推进[4-5]。

“流体力学”是建筑环境与能源应用工程专业基础课程,授课对象是大二的本科生,共4.5学分,72学时(其中实验课12学时)。重庆大学“流体力学”课程是重庆市精品课程,如何将教学上的优势融入课程思政建设中,课程组根据建筑环境与能源应用工程类专业的培养要求,在教学实践中,将课程思政融入课程教学目标、教学内容,以课程思政与“流体力学”课程内容紧密相结合,在挖掘课程思政元素、积累育人素材,构建思政案例库以及建设数字教学资源等方面进行探索。通过课程思政建设,引导学生树立社会主义核心价值观,以及“爱国、敬业、诚信、团结协作”的理念。

一、课程教学内涵

2018年1月,教育部发布《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,明确了各类专业的内涵,明确专业应根据社会需求依据和专业相关的学科组织课程体系。建筑环境与能源应用工程专业主要服务于建筑行业的建筑环境控制与建筑节能领域,培养可从事工业与民用建筑的室内环境控制、建筑节能、城市能源规划、暖通空调设备生产与研发等方面技术工作,且具有一定创新能力的复合型工程技术人才[6]。

“流体力学”是建筑环境与能源应用工程专业的专业基础课,也是注册公用设备工程师(暖通空调)资格考试基础理论考试的课程之一,是建筑环境与能源应用工程技术人员的理论基础。课程组根据建筑环境与能源应用工程专业培养目标,以及社会对人才素质培养的需求,以社会主义核心价值观为导向,明确课程价值目标,由此确定课程的能力目标与知识目标。课程“三位一体”的教学目标具体设计如图1所示。

图1 课程教学目标

课程组围绕价值塑造、能力培养、知识传授三位一体的课程建设目标,挖掘课程思政内涵。以家国情怀、哲学唯物主义思想、科学方法论、严谨求实、创新精神以及团结协作等育人元素构建“流体力学”课程教学的价值目标。

二、课程思政元素构建

“师者,所以传道受业解惑也。”对于教师来讲,最重要的职责就是“传道”。“流体力学”课程思政元素的构建基于从教学任务挖掘思政元素,从而实现教学目标。广义的教学任务可以理解为传道、授业、解惑。传道即素养培养,授业即能力培养,解惑即传授知识。因此,从课程教学任务的三个方面凝练和挖掘“流体力学”课程思政元素,即传道与素养培养,授业与能力培养,解惑与知识传授。

(一)传道与素养培养

通过学科发展史与学科发展过程中杰出科学家,挖掘课程的德育内涵,引导学生树立爱国主义情怀和科学世界观。流体力学是人类与自然界斗争过程中发展起来的学科。我国古代在流体力学方面有很多成就和贡献,最重要的是2 000多年前的都江堰水利工程。都江堰工程共有三个主体工程,即鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口,三者各司其职,而又相互配合。鱼嘴分水堤严格控制内外江的水沙量,飞沙堰溢洪道控制洪水量,宝瓶口起到水库的作用,这些都运用了“流体力学”的原理,科学地解决了旱季和雨季的江水自动分流,泥沙的自动排出,以及水量的控制几个难题,不仅消除了水患,而且实现了农业灌溉。两千年前的设计至今依然滋养着成都平原,这些成就表明中国古代劳动人民智慧。在讲授“流动损失”这部分内容时,引入都江堰工程涉及的流体力学知识,一方面有助于知识点的掌握,另一方面进行了家国情怀教育。

现代流体力学正向各个学科渗透,流体动力学在航空航天、海洋探索、新能源开发、环境保护等方面具有广阔应用前景,其中还存在很多期待解决的流体力学问题。比如,近几年来极端天气越来越多,其中涉及地球表层流体运动问题。这些极端天气的背后与流体力学有着紧密的关系,可通过研究加以预防和解决。在能源开发和输送以及利用过程中也包含大量的流体力学问题,如天然气输送管道的设计过程中遇到的管线积液问题,以及如何提高地源热泵系统U型地埋管换热器的换热性能等,这些问题都需要利用现代流体力学知识解决。

通过呈现流体力学学科发展史,展现中国古代文明,激发学生的爱国主义情怀,引导学生树立为祖国发展、民族复兴而刻苦钻研专业的前沿科学领域的信念与理想。通过列举学科发展中存在的问题,激励学生探索未知、追求真理,敢于攀登科学高峰,激发科技报国的使命感和责任感。

曾为流体力学做出巨大贡献的杰出人物有伯努力、欧拉、拉格朗日、斯托克斯、雷诺、普朗特、冯·卡门、钱学森、周培源、陆士嘉等。在讲解流体力学经典理论和应用课程时,课程相应的章节引出为流体力学发展做出贡献科学家的事迹,特别是中国科学家的故事,激发学生勇于创新、顽强拼搏的精神。

(二)授业与能力培养

“流体力学”课程教学能力目标是培养学生掌握分析问题的科学方法。因此,通过讲授课程知识在工程中的应用,以及建筑环境与能源应用工程中与流体力学相关前沿热点问题,在增强解决复杂问题的能力的同时,融入思政元素。

港珠澳大桥作为中国史上长度最长、投资最多、施工难度最大的跨海桥梁项目,受到了海内外的广泛关注。大桥主体工程实行桥、岛、隧组合,主体工程全长约29.6 km,海底隧道长约6.7 km。海底隧道的通风问题涉及流体力学知识,可利用流体力学相似原理搭建隧道模型开展模型实验,提出优化的通风方案。北京奥运会体育场馆“鸟巢”的设计,借用了流体力学的模拟方法论证通风方案,以保证每一个座位都可以感受到自然风。通过与“流体力学”课程知识相关的典型大型工程案例,增强工程伦理教育,培养学生大国工匠精神。

建筑环境与能源应用工程专业目标营造舒适健康的环境,而建筑热湿环境的营造中要消耗大量的能源,建筑节能是实现经济社会可持续发展的重要战略举措。空调与采暖系统的管网节能技术涉及流体力学管路流动阻力的知识点。在讲授课程知识时,引入生态环保与节能减排国家发展战略内容,让学生领会推动绿色发展、促进人与自然和谐共生存的意义,培养其历史使命感和责任担当。

运载工具的能源消耗主要用来克服运载工具表面与空气发生高速相对运动产生的流动阻力,如果减少阻力,那么就可以减少机械做功,从而可以减少碳排放。减少运载工具的阻力,涉及流体力学的边界层与绕流阻力知识。在讲授相关知识点内容时,让学生了解中国提出碳达峰、碳中和目标的必要性及战略意义。

在课程教学中,引入与流体力学知识相关的典型工程案例分析,加深学生对科学与工程之间关系的理解,强化学生工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。通过引入涉及流体力学知识的建筑环境与能源应用工程专业中热点问题,引导学生了解国家发展战略方针,坚定信念,激励学生实现中华民族伟大复兴中国梦的使命感、责任与担当。

(三)解惑与知识传授

流体力学是研究流体平衡和运动规律的学科,是力学的一个重要分支。流体力学学科发展至今已形成了系统的知识,在生活、科学技术及工程中具有重要的应用价值。流体力学研究涉及力学模型与研究方法,流体力学模型有连续介质假设,理想流体与实际流体、不可压缩流体与可压缩流体等力学守恒定理理论体系。从课程知识点的研究方法基本定理的理论体系,发掘其中蕴含的哲学思想和方法论,培养学生科学世界观。

流体是由大量分子组成的,工程中关注流体分子微观运动所产生的宏观结果,流体的宏观力学性质都是大量分子行为的平均。1753年欧拉提出连续介质模型,连续介质假设意味着流体由连续的质点组成,流体质点的运动过程是连续的。引入连续介质简化模型,摆脱了研究复杂的微观分子运动,可用空间坐标和时间的连续函数来描述宏观流体的各个物理量,不仅理论分析中可以利用数学的连续函数分析方法来研究流体运动规律,也为实验研究提供了可能性。实践证明,采用连续介质模型解决一般工程中的流体力学问题可满足要求。在一些特定情况下,连续介质假设不成立,如航天器在高空稀薄气体中飞行,这是因为稀薄气体分子间的距离很大,能和物体的特征尺度比拟。

实际流体具有黏性,流体运动时,流体质点间发生摩擦、碰撞引起能量损失,流体黏性的存在给研究流体的运动带来了困难。在研究流体运动规律时,采用由浅入深的方法,先忽略流体的黏性,把流体假定为无黏性,即流体运动时,流体质点间没有摩擦力,从而没有能量损失,这种假想的流体称为理想流体。通过理论推导建立理想流体运动方程,采用理论分析方法研究理想流体运动规律,采用实验来研究由于黏性引起的流动损失,提出流动损失计算方法,从而解决实际流体运动的计算。

实际流体都有一定的可压缩性,流体在温度或压力变化时,密度发生变化的性质称为流体的压缩性。对于一定的流体,当压力变化不太大时,流体密度的变化可忽略不变,可认为是不可压缩的流体。不可压缩流体假设,给研究流体运动带来极大的方便。流体运动遵守质量守恒定理、动量守恒定律和能量守恒定律,三大基本守恒定律,建立流体运动的控制方程,从而形成流体动力学的理论基础。

通过理想化的模型研究流体运动规律,才能揭示流体运动规律,从而构成流体力学学科的内容。流体力学的研究方法遵循实践—理论—实践的认知规律。在讲授课程过程中,注重挖掘流体力学知识点研究方法所蕴含的思政元素,培养学生科学世界观和方法论,注重培养科学的思维方法。

根据课程传道、授业、解惑的教学任务,建立分层次的课程思政体系。从建立流体力学经典理论的科学家成长的故事引导学生追求科学真理、严谨求实的科学态度和坚持不懈的科学精神。典型工程案例涉及的流体力学知识,思考分析科学与工程关系,加强学生工程伦理教育,增强学生的辨识能力和责任意识;从课程知识与建筑环境与能源应用工程专业相关的社会热点问题中,引导学生关心国家发展战略,拓宽国际视野。从流体力学学科发展的知识的系统性与逻辑性,以及基础理论对应用科学技术的支撑性,培养学生科学探索精神。

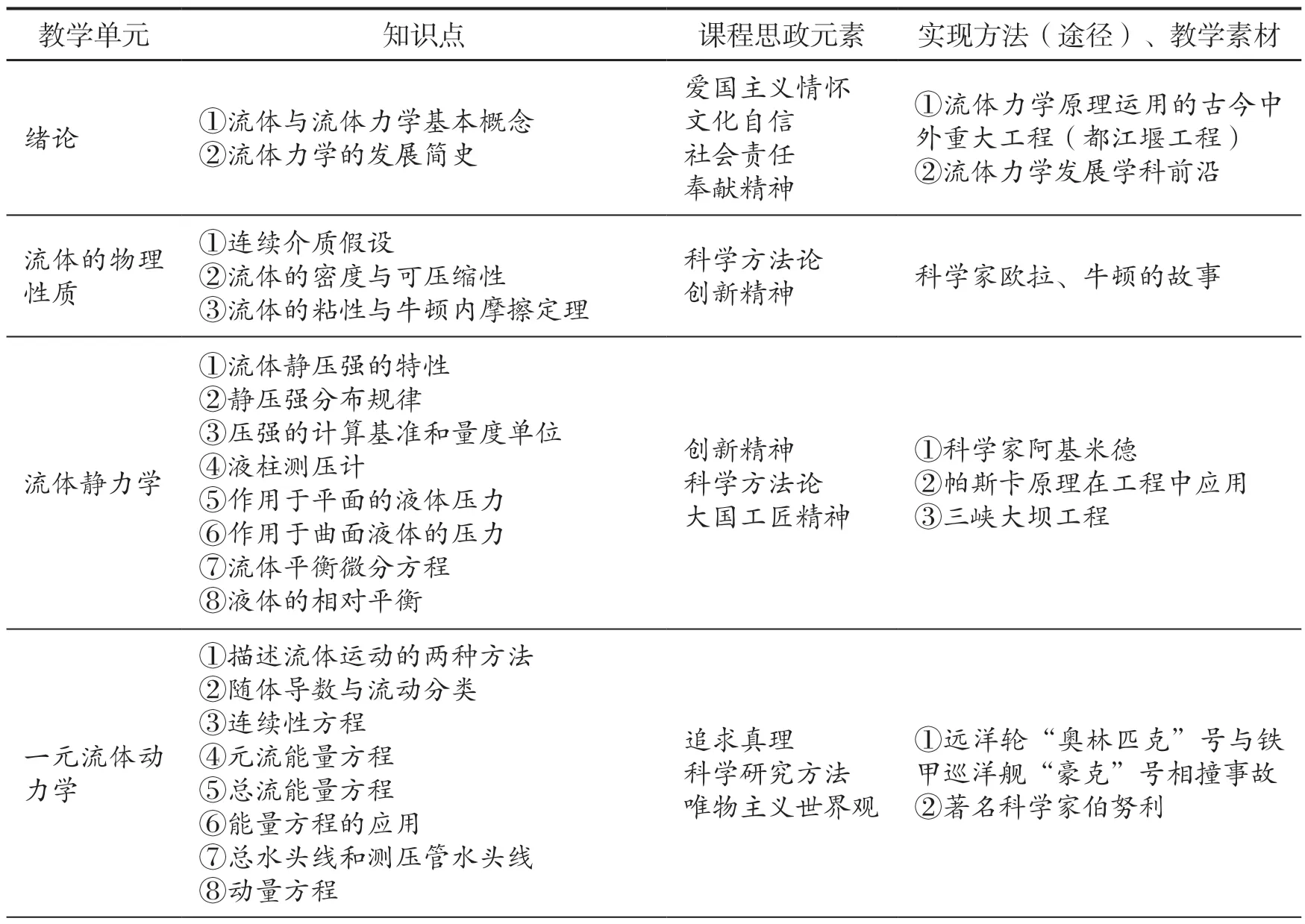

通过典型案例等教学素材的设计运用,如都江堰工程、港珠澳大桥工程、航天中的流体问题,将社会主义核心价值观、家国情怀、理想信念、科学世界观和方法论、创新思维及团结协作精神等有效传递给学生,从而达到润物无声的教育目的。表1为“流体力学”课程部分知识点与思政元素的对应关系。

表1 “流体力学”课程思政总体设计方案

三、课程思政融入式教学模式

如何将挖掘的思政元素融入课程教学,是一项充满挑战的任务。课程思政内容与课程知识点应有密切联系,课程思政内容应全面融入课程教学体系,融入课堂授课、课程研讨、课程实验、课程作业等各教学环节。

“流体流动”涉及大量实验演示,演示实验可帮助学生理解课程学习内容,虚拟仿真实验让学生能清晰地看到实验的全过程。“流体力学”课程理论性强,课程习题案例求解有助于提高学习效率。因此,“流体力学”课程组在重构课程体系、教材体系调整和挖掘课程思政元素的基础上,应加强建设数字化课程资源。逐步建设完善数字化资源,主要包括课件、典型工程案例、试题库、虚拟仿真实验以及科学家故事等,实现资源共享,促进线上线下教育融合,推进课程思政体系化、科学化、规范化。

通过数字资源展示“流体力学”在工程中的应用及技术成果,如我国高铁的发展、航空航天技术成就、大型建筑、桥梁和隧道建设成果等,激发学生的家国情怀、社会责任感和工匠精神,激励学生勤奋学习、勇于拼搏。数字化资源的建设,为课程思政建设和提高课程教学质量奠定了坚实基础,潜移默化地激发学生科学兴趣及学习动力,从而提高了课程育人效果。

结语

“流体力学”课程教学中将价值观培养融入专业知识的传授中,探讨挖掘思想政治教育在课程教学中的融合点,形成具有建筑环境与能源应用专业教学特色与专业基础课特点的课程思政。课程思政建设是一项系统工程,需要教师不断探索提升自我修养,勇于担负时代使命,将知识传授、能力培养与价值引领有机统一,提高课堂教学质量,提升育人成效。接下来,课程组将进一步完善课程数字资源建设,构建细化的课程思政案例库,推进“流体力学”一流课程建设。