融入钱学森技术科学思想的防灾减灾工程学课程教学探索

宋玉鹏,方 海

(南京工业大学,南京 211816)

随着经济社会快速发展,人口分布更加聚积,基础设施建设规模显著增大,灾害带来的人员伤亡和财产损失也日渐上升,因此有效提升社会防灾抗灾能力是我国长期关注的重要课题。土木工程防灾减灾工程主要通过利用土木工程专业技术提高各类基础设施的抗灾能力,保障人民生命财产安全。因此,防灾减灾工程学是高等学校土木工程类学生的重要专业基础课程。南京工业大学也为土木工程类研究生开设了防灾减灾工程学课程,取得了一定的教学实践经验。然而,防灾减灾工程学课程涉及多个学科,知识面广,例如涉及地震灾害、风灾灾害、火灾灾害及地质灾害等不同类型的灾害,也涉及混凝土结构、钢结构等不同类型的民用、工业、交通等基础设施结构[1],学生在学习过程中普遍反映知识点多、学习难度大。因此,有必要探索更加有效的课程教学方法。

上述不同类型灾害虽然看起来千差万别,但在某些关键特征上具有共性科学基础,而不同类型结构在灾害作用下的分析也存在共性基础科学问题。因此,突出防灾减灾工程中不同问题的共性科学基础,并结合具体问题的不同特征进行课程教学,有助于学生学习和掌握课程的核心内容。另一方面,由钱学森先生提出的技术科学思想[2-3],就是倡导研究人员从工程中抽象出共性科学问题进行研究,并将研究成果应用于工程,为纯科学研究和工程问题之间的鸿沟架起桥梁。在此基础上,钱学森先生后来进一步提出了现代科学技术体系思想[4],对指导我国现代科学技术事业的整体发展起到了关键作用。因此,可将钱学森技术科学思想融入课程教学,强调把握工程问题共性科学基础的重要性,不仅有助于学生学习防灾减灾工程学课程内容,而且能够让学生了解钱学森技术科学思想和现代科学技术体系观,对研究生后期学习和开展研究工作均具有重要帮助。

一 钱学森技术科学思想

1947 年,钱学森回国探亲期间,在浙江大学、上海交通大学和清华大学作了题为《工程与工程科学》[2]的报告,论述了工程科学的内涵和研究内容等(钱学森后来根据国内习惯将工程科学改称为技术科学),被认为是技术科学思想的正式提出。应当说,在1947 年之前,钱学森就已对技术科学有了深入思考。彼时,钱学森已是近代力学、航空和火箭技术的世界一流专家。基于多年的科研与教学实践,他敏锐地洞察到当时以普朗克和冯·卡门为代表的应用力学学派的引领性工作既不属于纯科学研究,也不属于纯技术研究,而是科学理论与工程技术的综合。钱学森回国之后,为了推进我国技术科学的发展,于1957 年在《科学通报》上发表了著名的《论技术科学》[3]一文,进一步全面论述技术科学的概念内涵、研究的必要性、研究方法和发展方向等。可以说,技术科学思想对我国后来取得包括“两弹一星”等一系列重大工程技术突破起到了关键作用[5],并且对我国当今科技事业发展和人才培养依然起着重要指导作用[6-7]。

钱学森[3]认为,科学理论不能把自然界完全包括进去,总有些东西是不能从科学理论推演出来的。虽然自然科学是工程技术的基础,但它又不能完全包括工程技术。如果要把自然科学的理论应用到工程技术上去(更合适的说法是科学理论和工程技术的综合),不是一个简单的推演工作,而是一个非常困难、需要有高度创造性的工作。而综合自然科学和工程技术,产生有科学依据的工程理论需要一个新的知识部门,即技术科学。它从工程技术实践提取具有一般性的研究对象进行研究,研究成果对那些工程技术问题有普遍的应用。所以技术科学是从实际中来,也向实际中去。

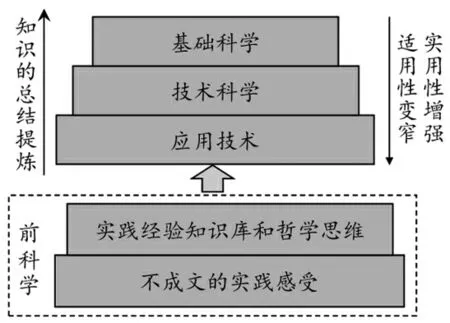

从上述可知,技术科学的研究对象是从工程中抽象出来的共性科学问题,研究过程同时涉及基础科学和工程技术。关于基础科学、技术科学和工程技术在科学技术整体知识体系中的地位,钱学森在后来提出的现代科学技术体系中有生动的论述。钱学森从对客观世界研究角度的不同将现代科学技术知识体系划分为11 个门类[4],包括自然科学、社会科学、数学科学、系统科学、思维科学、人体科学、地理科学、军事科学、行为科学、建筑科学和文艺。同时,将每个门类分为三个层次,即应用技术、技术科学和基础科学。在上述科学体系之外的人类精神财富属于前科学,即待进入科学技术体系的知识,包括不成文的实践感受、实践经验知识库和哲学思维,如图1 所示。人认识客观世界的过程是:实践—前科学—科学技术体系。

图1 应用技术、技术科学和基础科学的逻辑关系示意图

二 防灾减灾工程学课程特点与教学现状分析

(一)课程特点分析

防灾减灾工程涵盖多种自然灾害和人为灾害的发生演变过程、作用效应以及预防应对措施等内容,具有以下几方面特点。

1)多学科交叉。防灾减灾工程主要关注人类生产生活环境及设施在地震灾害、风灾灾害、火灾灾害、地质灾害和洪涝灾害等灾害条件下的安全问题,因此涉地震工程、气象学、火灾科学、岩土工程、水利工程和结构工程等学科专业,具有典型的多学科交叉特点。

2)内容知识点多。对于每一类灾害,防灾减灾工程学基本遵循从灾害发生的机理条件,到灾害的作用机制和分析方法,再到工程结构的抗灾设计与灾害控制这一思路进行研究。由于不同类型灾害的上述方面均具有自身特点,并且涉及不同类型的基础设施结构,因此该门课程的内容知识点较多。

3)理论与应用并重。在防灾减灾工程学中,不仅需要对灾害的发生演变过程及其对结构的作用效应给出科学合理的理论解释,而且需要提出科学有效的防灾减灾措施,具有理论与应用并重的特点。例如,对于地震灾害,既需要对地震波传播机理及建筑结构地震反应给出理论解答,又需要给出建筑抗震的具体措施。

4)新知识不断涌现。科学技术发展日新月异,不断扩充和完善防灾减灾工程学的理论技术体系,为该门课程源源不断地注入新的知识内容。例如,随着可靠度理论的日益发展,逐渐形成了基于全概率的结构抗灾可靠度设计理念;随着人工智能和大数据技术的迅速发展,灾害监测和预警问题也有了更加科学有效的解决途径。

可以看出,防灾减灾工程学主要基于工程灾害实践经验,提取灾害发生演化过程及其作用效应的关键问题加以研究。研究过程涉及自然科学、数学科学等基础理论,研究成果应用于提出工程结构防灾减灾有效措施,是典型的从实际中来,又到实际中去的一门科学,因此属于技术科学的研究范畴。

(二)教学现状分析

为了较为完整地介绍土木工程防灾减灾工程学的基本内容,同时结合南京工业大学土木工程学科的研究特色,课程设置了工程结构抗震、工程结构抗风、风浪联合作用、结构振动控制、工程结构抗火、结构抗冲击、结构健康监测和BIM 防灾应用等专题内容,涵盖了主要的工程灾害类型和防灾减灾关键技术措施。为了能让学生深入学习课程主要内容并掌握前沿研究动态,安排了多名不同研究方向的专业教师共同讲授该门课程。例如,安排研究方向为结构抗震和结构振动控制的教师分别讲授相应的专题内容。由于这种方式能够充分发挥教师研究专长在教学中的作用,对扩大研究生的学术视野、促进研究生后期学习和研究工作的开展均具有重要帮助,因此很多高校都采用这种做法[8-9]。

然而,这也容易引起一些问题。首先,由不同教师分别讲授不同专题内容,容易造成学生孤立地看待不同专题知识,不利于学生从整体上把握防灾减灾工程学的发展脉络和研究方法。其次,该门课程虽然涉及的灾害类型和结构类型较多,但是在某些关键方面具有共性科学基础,如果不在课堂上加以总结分析,大部分学生很难有这方面的思考认识,不利于学生从更高层面把握课程核心内容,也失去了在课堂上培养研究生从实际工程提取关键科学问题的机会。因此,有必要对这门课程探索更加有效的教学方式,避免上述问题的发生,实现研究生课程教学的“知识传授”和“价值引领”双重目标[10],其中价值引领包括思想教育和科学精神及研究能力的培养等多个方面。

三 防灾减灾工程学课程教学探索与实践

(一)调整课程内容

随着经济社会和科学技术的发展进步,国家对创新型科技人才的需求愈加强烈,因此对研究生科学素养和创新能力的培养至关重要,而课程教学是其中的关键环节。为了在课程教学中达到“知识传授”和“价值引领”的双重目标,基于防灾减灾工程学的课程特点和教学现状,同时参考钱学森技术科学思想的主要内涵,调整了该门课程的部分内容。首先,在绪论中从实际工程灾害案例引出对钱学森技术科学思想和现代科学技术体系的介绍,培养学生的科学素养。其次,在每章内容中融入技术科学思想,从技术科学思想的视角审视防灾减灾工程的研究脉络和研究方法,提高学生的认知层次。再次,增加对不同章节内容的联系对比,突出防灾减灾工程学中的共性科学问题,培养学生从工程问题中提取科学问题的能力。最后,调整课程考核方式,增加专题学习报告和分组汇报环节,培养学生分析问题和解决问题的能力。课程内容调整的主要情况见表1。

(二)课程教学示例

1 课程示例1:以著名的塔科马海峡大桥风毁事故为话题,引出防灾减灾工程和钱学森技术科学思想

第一章绪论。以一段1940 年刚建成通车四个月的美国塔科马海峡大桥被微风摧毁的视频开始,让学生直观认识到灾害的巨大破坏性。然后向学生讲授该桥破坏后土木工程师的困惑,即为什么如此小的风力能将刚建成不久的大桥摧毁?以及当时航空领域的专家也参与调查大桥破坏的原因,进行了模型试验和理论分析,给出了普遍认可的解释,即桥梁破坏是由颤振所致。随后,向学生讲授吸取事故教训后新大桥的设计改进措施,例如开设通风孔等,并且新大桥从1950 年通车后,一直处于安全运行状态。然后,向学生总结该案例,自然地引出防灾减灾工程学的基本概念,点明这门科学的主要研究内容和研究思路,即从工程灾害的发生机理,到工程结构的灾害反应,再到防灾减灾的具体措施,帮助学生建立学习这门课程内容的基本逻辑。然后,讲授钱学森于1947 年在《工程与工程科学》这一报告中关于塔科马海峡大桥风毁事故原因调查的精彩论述,自然地引出对钱学森技术科学思想和现代科学技术体系的介绍,培养学生的科学素养和问题意识,引导学生在接下来的课程学习中从技术科学的视角审视各章节的内容。

2 课程示例2:以影响较大的深圳赛格大厦摇晃事件为话题,探讨工程灾害原因调查中蕴含的科学研究方法和技术科学思想

第三章工程结构抗风。在课程中介绍引起广泛关注的2021 年“5·18 深圳赛格大厦摇晃”事件,着重介绍专家组对大厦摇晃原因的调查过程。由于可能引起大厦摇晃的因素较多,因此调查组由多个领域的专家构成,调查过程充分体现了“大胆假设,小心求证”的科学研究方法。例如,先后排除了施工振动、轨道交通振动、地裂缝与沉降等可能因素,而在考察大厦桅杆风致涡激共振这一因素时,不仅进行了严密的理论分析,而且进行了现场激振试验,最终确认是该因素引起大厦摇晃,并确立了相应的处置方案——拆除大厦桅杆。在讲授过程中,还让学生思考为什么大厦在使用二十余年后才出现涡激共振,然后讲授了专家组的调查过程和结论,即大厦长期使用后,主体结构钢管混凝土脱粘劣损,阻尼比大幅降低,使大厦成为振动敏感结构。然后,结合钢-混组合结构在桥梁工程中广泛应用的现状,引导学生思考未来在桥梁工程中也可能出现类似问题,进而强调关注工程中共性基础科学问题的重要性及防灾减灾工程研究体现的技术科学特征。

3 课程示例3:从随机过程的角度介绍脉动风场、波浪场和地震动模拟的一致性,探讨把握共性科学基础对学习和研究的帮助

第四章风浪联合作用。向学生展示脉动风速时程、海浪波面高度时程和地震动加速度时程的观测数据,总结上述环境激励的共同特征——随机性,进而引入随机过程的基本概念。从随机过程的频域描述出发,向学生讲授常用的脉动风速谱、海浪谱和地震动加速度谱。基于随机过程模拟的谱表现方法,向学生讲授脉动风速时程、海浪波面高度时程和地震动加速度时程模拟的统一方法。通过对比三种环境激励功率谱的不同,向学生讲授结构在上述三种环境激励作用下动力响应的不同特征。因此,在该部分课程中引入随机过程的概念,不仅不会增加学生学习的难度和负担,反而通过突出不同灾害过程描述的共同数学基础,让学生能从统一的角度认识风速时程、海浪时程和地震波的特征,体现了技术科学研究的主要特点,有助于学生将该门课程内容融会贯通,加深对知识的理解。不仅如此,通过引入随机过程的概念,还能引导学生在认识问题时将观念从确定性向随机性转变,对于提高研究生的认知水平和科学素养具有重要帮助。

4 课程示例4:从结构在火灾全过程作用下的分析探讨结构在破坏性灾害作用下的非线性力学行为

第六章工程结构抗火。对于大部分学生,在本科阶段主要接触结构抗震和抗风内容,而对结构抗火知识了解较少。因此,将首先讲授结构抗火设计的三个关键步骤:构件温度场分析、温度作用下材料参数的折减、构件承载力分析。通过与常规结构设计方法对比,启发学生发现上述过程的核心问题是材料力学特性随温度变化的关系。然后,向学生展示混凝土和钢材力学参数随温度变化的非线性关系,引导学生思考结构在火灾全过程作用下将具有非线性力学行为,并结合相关实验记录,让学生有更加直观的认识。随后,引申到常用的工程材料在破坏前均具有非线性特点,这里将举出混凝土材料受压全过程曲线呈现的强度退化和刚度软化的特点,由此导致结构在破坏前表现出非线性力学行为。然后,向学生总结,材料自身的非线性将导致结构无论受到何种破坏性灾害作用通常都呈现非线性特征,因此在进行结构的灾害破坏分析时,应当合理考虑材料的非线性。因此,在这部分内容中点明结构破坏的非线性力学行为,不仅体现了结构在破坏性灾害作用下的共性科学问题,有助于学生把握结构抗灾分析的关键,而且还引导学生在认识问题时将观念从线性向非线性转变,对于学生后期的学习和研究大有裨益。

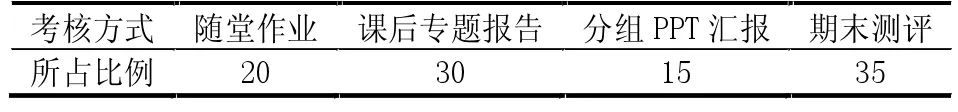

(三)多元化考核方式

传统的考核方式主要采用课后作业和期末考试相结合,并且期末考试成绩权重较大,导致部分学生不注重课程学习过程,仅在期末考试前突击学习,难以达到课程教学目标。防灾减灾工程学作为一门综合性学科,要求学生不仅掌握理论知识,还需要具备创新思维和解决工程问题的能力,因此需要建立一种多元化考核方式,更加准确地评价学生的课程学习情况。为此,在课程考核中,增加了随堂作业考核、课后专题报告、分组PPT汇报三个环节,课程整体考核方式见表2。其中,随堂作业不仅能检验学生对课堂内容的理解掌握情况,起到对教学效果的反馈作用,而且还可以检查学生的出勤情况。课后专题报告要求学生在学习完专题内容后,搜集与该专题内容相关的实际工程灾害案例,通过查阅文献和整理资料,分析灾害发生机理、工程结构的灾害反应及防灾减灾措施等,并撰写专题报告。这个过程可以提升学生分析问题和解决问题的能力,强化防灾减灾工程的研究思路和解决工程实际问题的逻辑。分组PPT 汇报设置在全部课程学习结束之后,汇报内容与课后专题报告类似,由各小组自主选择汇报主题,并且要求学生从工程案例中提取关键基础科学问题。这一过程主要培养学生的团队合作和语言表达能力,也强化学生对技术科学思想的认识。

表2 课程考核成绩比例 %

四 结束语

防灾减灾工程学是一门理论性和实践性强的多学科交叉课程,涉及的知识内容多,学生普遍反映学习难度大。探索融入钱学森技术科学思想的防灾减灾工程学课程教学方式,突出不同工程问题的共性科学基础,不仅契合防灾减灾工程研究的特点,而且有利于学生从更高的角度把握课程的核心内容,达到融会贯通的学习效果,还有助于培养学生的科学素养和研究能力。在课程教学过程中,结合实际工程灾害案例的调查分析,提高学生的学习兴趣,培养学生分析问题和解决问题的能力。探索多元化考核方式,不仅能促使学生全过程积极参与课程学习,而且能培养学生的自主学习和创新能力,还能较为全面地评价学生的学习情况。所探索的课程教学方式能有效实现研究生课程教学的“知识传授”和“价值引领”双重目标,对于助力创新型科技人才培养具有重要价值。