中心城区“向地下要空间”的城市遗产保护策略

——以徐州市为例

黄 超, 邱 建, 谭晓红

近年来,以北京、上海为代表的一线城市,已在城市总体规划层面开始将用地总规模不增加甚至是减量发展作为新的城市战略,如北京在《北京城市总体规划(2016—2035年)》中要求在2020年实现“城乡用地规模减量”〔1〕,上海在《上海市城市总体规划(2017—2035年)》中亦明确了集约利用土地、实现规划建设用地总规模负增长的目标〔2〕。新常态下,如何更好地提升城市“存量”的价值成为了当下热议的话题〔3~5〕,对城市“存量”的更新,将决定国家社会经济的空间载体是否能够得到可持续供给〔6〕。在城市“存量”更新中,“向地下要空间”已成为大势所趋〔7〕,城市地面空间不足与城市空间需求之间的矛盾在市中心、老城区区域尤为突显〔8~9〕。

城市遗产(urban heritage)保护已经是城市“存量”更新中不可回避的问题,我国对遗产保护利用在“存量”更新以及人们日益增长的精神内涵需求提出了新的要求。2023年5月习近平总书记在山西运城博物馆考察时发表讲话:“要认真贯彻落实党中央关于坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求,全面提升文物保护利用和文化遗产保护传承水平”,强调了在遗产保护中将城市遗产有效利用的重要性。2023年6月,住房和城乡建设部发布国家标准《城乡历史文化保护利用项目规范》,该规范建立分类科学、保护有力、管理有效的城乡历史文化保护传承体系,在城乡建设中加强历史文化保护传承与合理利用,再一次强调了城市遗产保护利用的重要性。

城市遗产具有明显的脆弱性,其历史价值是历史演变过程中产生和积淀的,大部分埋于地下,它对应于某个特定的历史时期,具有无法复制性,在地下开发时稍不留意或将造成毁灭性的破坏。若片面鼓励地下开发而牺牲城市遗产,或过分强调保护旧建筑牺牲城市的舒适性和生态性,都会影响城市的和谐发展和有机生长。在城市存量更新中,遗产保护和地下开发必然产生交集,在不影响遗产保存和保护的同时,如何在地下开发中保护和利用好文化遗产是地下开发利用中一项重要环节。

一、案例研究及理念建构

(一)国内外城市在“向地下要空间”中保护文化遗产理论与实践——有益的借鉴

国内外对城市遗产保护的设计研究较为广泛,也积累了较为丰硕的理论成果与实践经验〔10~14〕,文献调查发现,目前的国内外研究主要集中在城区地面建设场景下展开,而结合地下空间开发利用的城市遗产保护实践和相关理论研究成果〔15~19〕相对偏少。通过对国内外利用地下开发保护文化遗产的理论和实践的研究分析,发现我国和世界上许多国家根据不同的国情和不同遗产的具体情况,采用了相同或相似的开发策略,主要集中在:地下整体性开发中的历史环境保护、历史文化保护区或历史街区地下开发、地面历史建筑地下开发、工业遗产地段地下开发、地下轨道交通导向性保护开发和利用地下空间保护地下遗址。本文将其归纳为四类进行探讨,即旧城整体地下开发、地面单体及连片遗产地下开发保护、地下轨道交通周边遗产保护以及地下遗址保护,并分别探究地下开发对遗产保护的作用和策略。

1.旧城整体地下资源开发

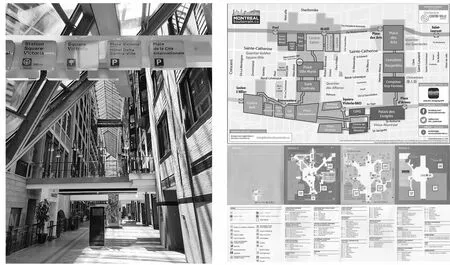

英国、法国、德国等西方国家利用地下空间的目的是为了保护城市环境和自然、历史景观等,所以欧洲各国建设城市基础设施的原则是将有碍城市景观的设施建在地下〔20〕。乔永康在《古都型历史文化名城地下空间总体规划策略研究》中从宏观、中观、微观三个层次阐述了地下空间开发对于古都型历史城市保护的意义〔21〕。加拿大蒙特利尔老城区地下城(见图1),通过30km地下步行道,将城市中心区的高层建筑、公共广场、地下大型购物中心和交通枢纽连接成为一体(见图2),对于具有历史价值的建筑,均纳入地下开发控制的范围之内。地下城减轻了主要交叉路段汽车与行人的交通冲突,也使古建筑的风貌及环境得到完整的保存。

图1 加拿大蒙特利尔老城区地下城(1)图片来源https://you.ctrip.com/sight/montreal661/66953.html。

2.地面单体及连片遗产地下开发保护

地面连片遗产地如历史街区的地下开发应遵循保护与利用相结合、地上地下一体化以及开发规模适宜性等原则,结合不同文物在保护方面的不同要求和特点,因地制宜地确定地下空间开发利用模式,以达到既保护历史文化特色、保持历史街区风貌,又促进城市可持续发展的目的〔22〕。Salvarani陈述了使用地下空间作为避难所,其具有住宅、墓地、通道、画廊和有组织的日常生活系统的功能,提出城市地下空间的使用会被象征性地用于仪式和纪念仪式,同时与当地社区的文化具有密切联系〔23〕。广井悠在减灾研究会(地下街減災研究会)对日本大阪、东京和名古屋等历史城市80个地下街进行梳理,系统分析了地下街一体化和复合化的开发情况〔24〕。夏健、王勇在《基于整体保护的旧城工业遗产地段地下空间一体化开发研究》中,提出地下空间开发具有提高遗产地段经济价值、使用价值和整体价值的明显优势,探讨了整体保护的地下空间全局全过程的基于功能、空间、建设和运行管理一体化开发模式,最终实现地段整体保护的目标〔25〕。廖钰琪等人在《日本城市历史地区地下空间的适应性利用与借鉴》中选取日本近20个历史城市作为样本,系统分析了城市中历史地区地下空间的类型、特征、历史沿革和发展的阶段性特征,梳理了“集中式、网络式、围合式”三种具有代表性的空间组织模式〔26〕。徐正良、张中杰在《城市更新与地下空间改扩建规划设计》中提出地下空间在历史街区的保护与发展中具有几项优势:通过拓展地下空间容量完善基础设施,增加公共设施,保护历史街区风貌,增强不可移动文物遗址的完整性及展示性;通过组织地下交通系统改善地面交通,增加地面公共开放空间;利用地下空间良好的热稳定性和密闭性保护文物安全〔27〕。

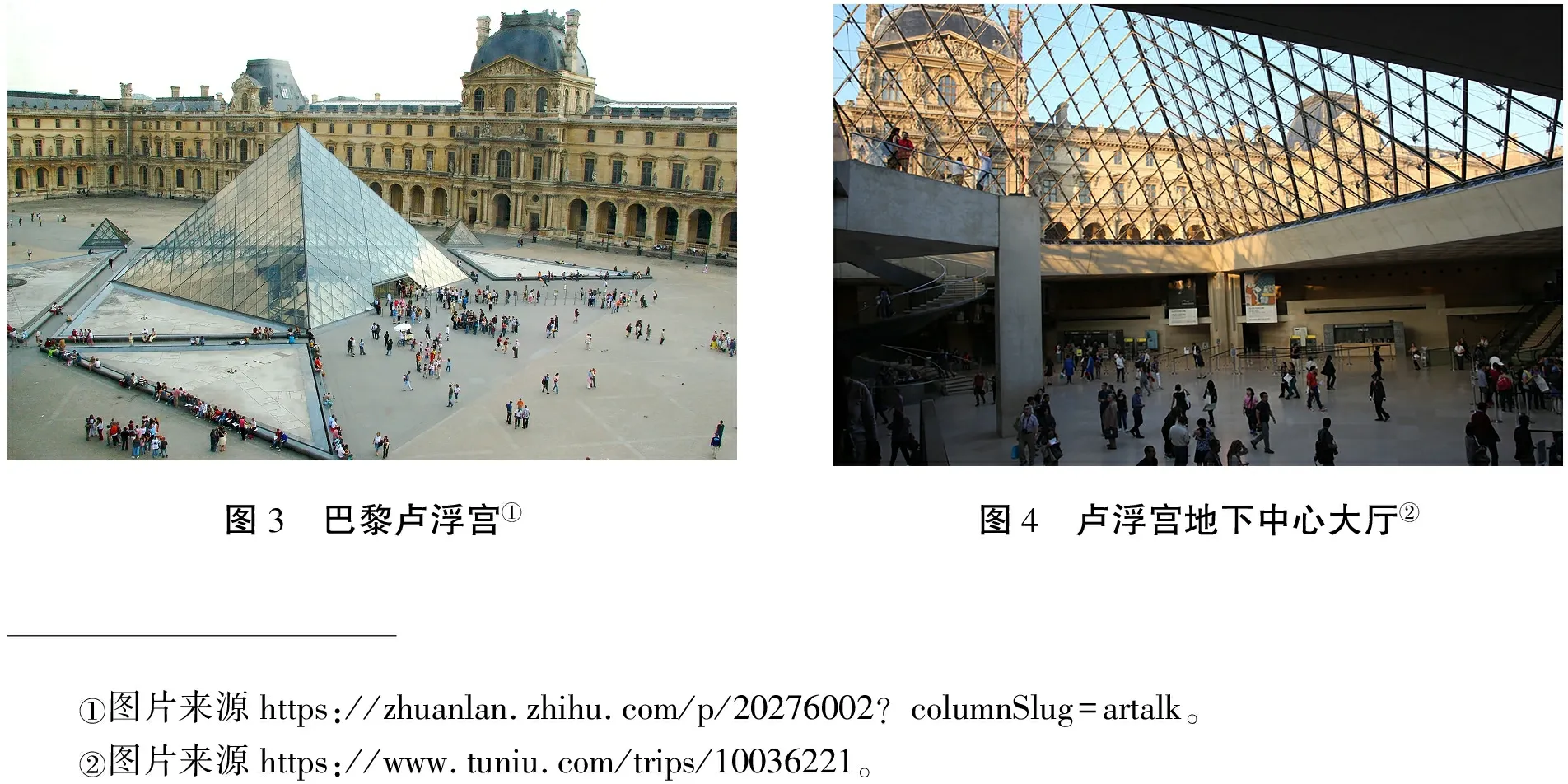

法国巴黎在地下开发中对众多文化遗产进行保护,最著名的当属巴黎卢浮宫扩建(1984—1989年)(见图3)。在市中心无法实现地面的扩建的情况下,为保持地面原有的著名古典建筑风貌,贝侓铭先生在设计中将宫殿建筑所围合的拿破仑广场进行地下开发,扩建了休息、服务、餐饮、贮藏、研究和停车的功能。参观路线在地下中心大厅由地下通道与原博物馆连通,优化了原本的参观路线,保护了地面历史建筑。在广场正中和两侧设置的三个大小不等的锥形玻璃天窗,解决采光和出入口布置(见图4)。卢浮宫的改扩建是保护地面建筑遗产历史环境和景观的地下空间代表性设计。

图3 巴黎卢浮宫①图4 卢浮宫地下中心大厅②①②图片来源https://zhuanlan.zhihu.com/p/20276002?columnSlug=artalk。图片来源https://www.tuniu.com/trips/10036221。

北京大栅栏历史文化街区(见图5)是我国第一批中国历史文化街区,为了保护街区路网格局以及历史风貌,配置了适量地下停车场以及地下商业(见图6),实现人车分流,有效的缓解了地面交通压力以及适应现代城市功能需求。

图5 大栅栏历史文化街区图6 大栅栏历史文化街区地下车库入口

3.地下轨道交通周边遗产保护

在建造地铁时往往会发现古城等地下遗址,将地铁站与商业或城市公共空间进行一体化设计,不仅在扩充地下功能类型的同时能更好地保护遗产。如胡斌等人提出“一体化展示利用”理念,总结出“多元融合的新型城市综合体”“与地上一体化开发的城市文化微中心”和“展陈小型遗址或出土文物的考古车站”三种展示利用设计策略,缓解地铁建设与地下遗存展示利用的矛盾〔28〕。张梦娜在《青岛历史文化街区保护下的轨道交通站点地区建设探析》中认为轨道交通站点设置可以有效地疏散历史街区密集的人流,解决历史街区交通问题〔29〕。廖枢丹在《历史文化名城保护与地铁规划建设的互动影响关系研究》通过调研和总结历史文化名城保护和地铁规划建设互动影响实例,归纳出历史文化名城保护与地铁建设项目的互动影响关系〔30〕。

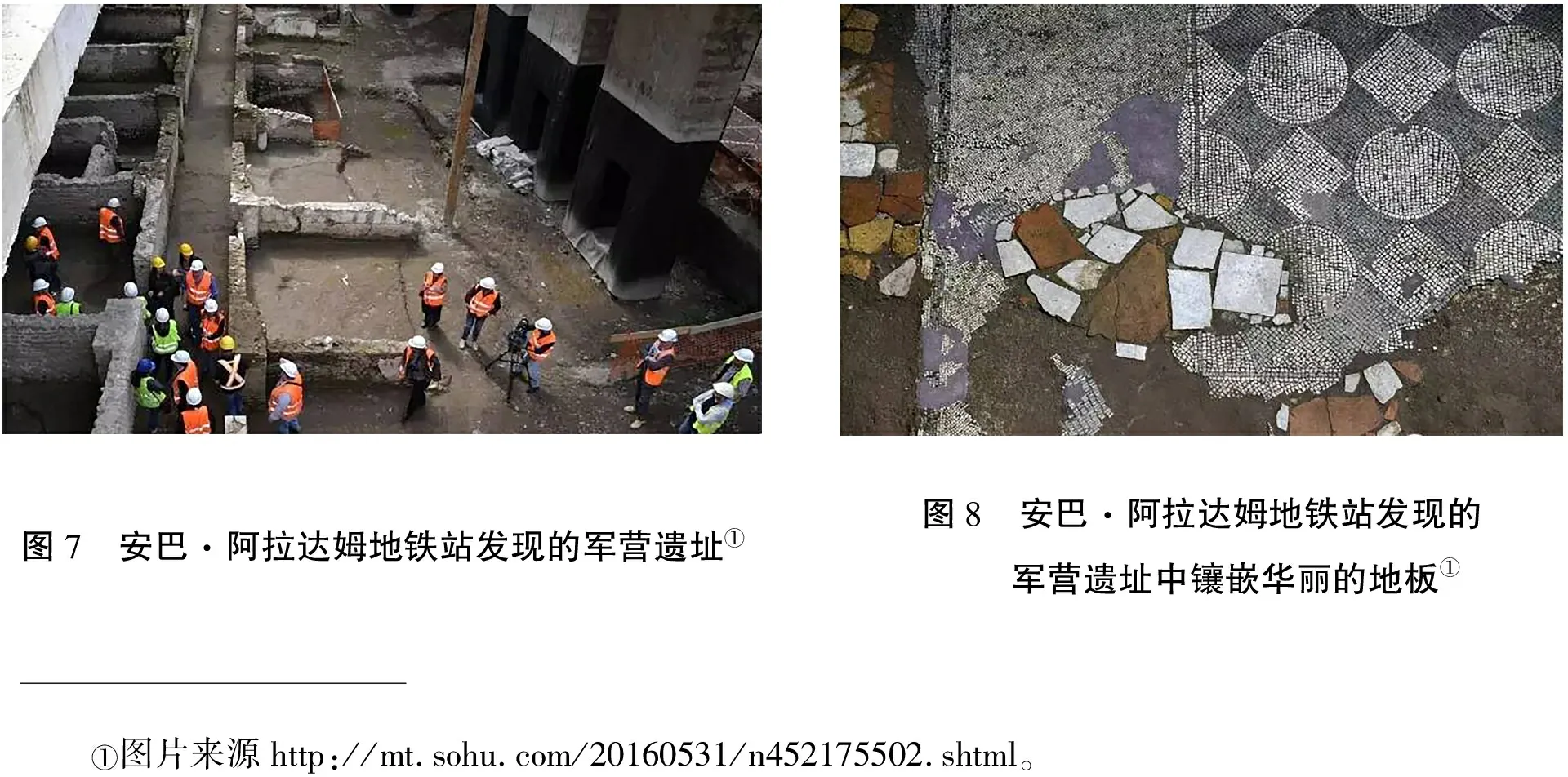

位于罗马的安巴·阿拉达姆地铁站(Amba Aradam station)在建设时意外发掘的拥有2000年历史的哈德良皇帝军队军营遗址和集体墓穴(见图7和图8),将军营遗址和正在修建的地铁站建设成罗马市一座考古车站,并在建成时成为当地新地标。

巴黎里昂火车站是法国最大的铁路交通枢纽之一,位于一号大厅一侧的蓝色火车餐厅(Le Train Bleu)是法国历史文物。大厅设置了通往地铁站的出入口以及地下连通道,其地下建筑内饰类型均呼应了历史文化元素,形成了别具一格的地下文化景观(见图9)。

图7 安巴·阿拉达姆地铁站发现的军营遗址①图8 安巴·阿拉达姆地铁站发现的 军营遗址中镶嵌华丽的地板①①图片来源http://mt.sohu.com/20160531/n452175502.shtml。

图9 蓝色火车餐厅(Le Train Bleu)(3)图片来源http://www.mafengwo.cn/sales/2078028.html。

4.地下遗址保护

保护和再利用地下建筑遗产(UBH)(4)地下建筑遗产(UBH)是一种独特的文化资源,可能有助于个人和集体的身份认同,社会凝聚力和包容性。根据COST Action Underground4value的定义,UBH遗址的类型包括自然和人为洞穴、地下埋葬仪式、矿山和采石场,其他用于开发和居住的人造洞穴,地下基础设施(蓄水池,古代排水系统,隧道等)以及古代埋藏结构和定居点。可以促进文化宣传、社会发展和城市更新〔31〕,而在城市考古中可以利用考古公园等景观建筑将历史环境与当代城市空间建立视觉联系,不仅可以在开放空间中保留古老的历史景观,同时促进当地遗产保护和文化旅游业的发展,让遗产在受到保护的同时创造经济价值。裴胜兴在《浅谈基于类型学的遗址博物馆建筑形式设计》中提出在服从于遗址环境风貌整体性保护大局的基础上,采用地下遗址博物馆建筑形式,良好的保护遗址历史环境〔32〕。李男等人在《多重因素下的博物馆地下室设计关键点解析》中探讨了解决博物馆地下空间的特殊性技术问题〔33〕。

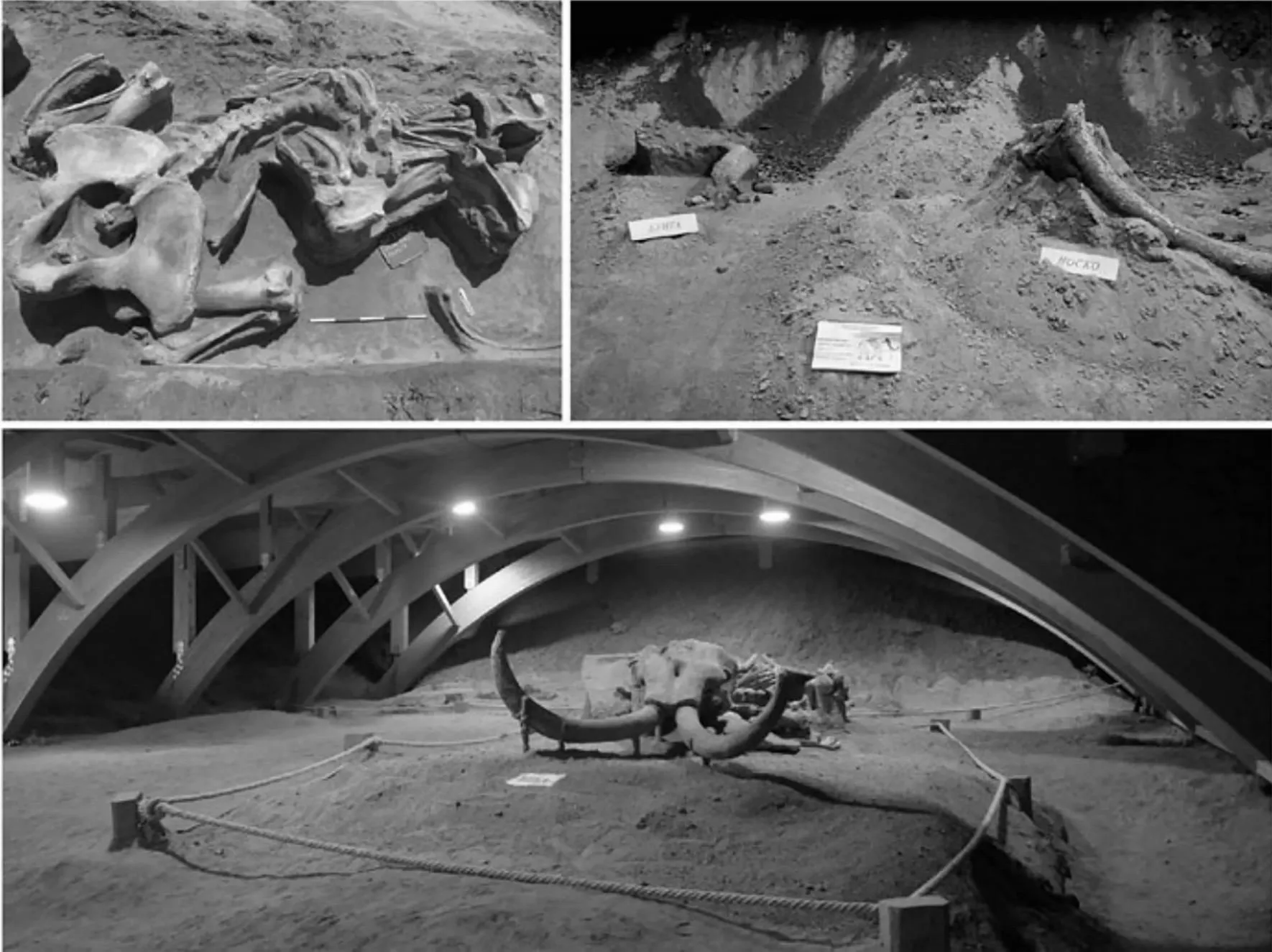

Viminacium考古公园是一座多功能的当代建筑,包括办公室,实验室和仓库、博物馆、图书馆、会议厅、餐厅和小型SPA中心,其中办公室和实验室、住宿、图书馆和餐厅在地上,而博物馆和仓库在地下。2009年和2012年发现的猛犸象遗骸的所有骨骼都在Viminacium考古公园内的保护建筑下展示(见图10),周围的绿地,儿童游乐场和保护性建筑组成了猛犸公园〔34〕,完好的保护了地面风貌和地下遗址。

图10 Viminacium考古公园中的猛犸象遗骸〔34〕

(二)理念建构

从以上国内外城市在“向地下要空间”中的保护文化遗产相关理论和实践可以看出,充分利用地下空间防护性、抗震性、环境稳定性、与外界的隔离性等特点,对城市遗产的展出和保存的优势主要体现在以下几个方面:(1)利用地下功能优化地面功能;(2)解决历史建筑保护和文物展示陈列的矛盾;(3)原址展示不可移动文物遗址,保护其原真性;(4)利用综合交通的带动作用优化城市空间品质;(5)改善基础设施条件。因此,地下开发在城市遗产的保护中具有地面空间无可比拟的优势。

本文认为,城市遗产地段的地下开发所具有的社会性价值不仅是城市空间发展的机会,也是确保遗产得到维护的机会。结合地下空间对遗产保护的作用以及对以上四类案例归纳总结,发现在地下开发中对遗产进行保护主要注意四个方面:在旧城整体、地面单体和连片遗产地下开发保护中,需要注重上下一体化设计,构建地下空间网络,通过拓展地下空间容量完善基础设施,改善地面历史环境和交通系统,通过空间组织完成“地面—商业—文化—交通”的空间流线变化;在地下轨道交通建设中难免与遗产地交汇,在规划和技术设计阶段就应注重加强轨道交通周边文物保护;对于地下建筑遗产和大遗址类,大多使用原址保护和展示的方式;注重地下环境和文化景观设计。笔者将其归纳为构建历史街区地下空间网络、加强轨道交通周边城市遗产保护、原址展示地下城市遗产以及提升城市遗产地下空间环境品质四种策略。

本文将通过调研徐州市地下开发的城市遗产保护现状,归纳总结中心城区老旧历史地段普遍存在的城市功能缺失以及城市遗产破坏问题,根据地下开发对城市遗产保护的理念和策略提出针对性实施建议,希望在利用地下开发对城市遗产的保护和发展问题上提供参考。

二、徐州市地下开发的城市遗产保护问题

徐州是苏北地区的核心城市,是国家第二批历史文化名城,其城市遗产分布密集(见图11),文物数量众多,遗产种类丰富,包含规模宏大、具有时代代表性以及历史意义显著的重要文物和大遗址。而地下空间有序、合理地开发利用是有效地节约土地资源、改善人居环境、拓展城市空间、保护历史文化名城以及实现城市可持续发展的有效途径。如何在地下开发时保护城市遗产,是徐州市目前亟待解决的问题。

图11 徐州市城市遗产现状

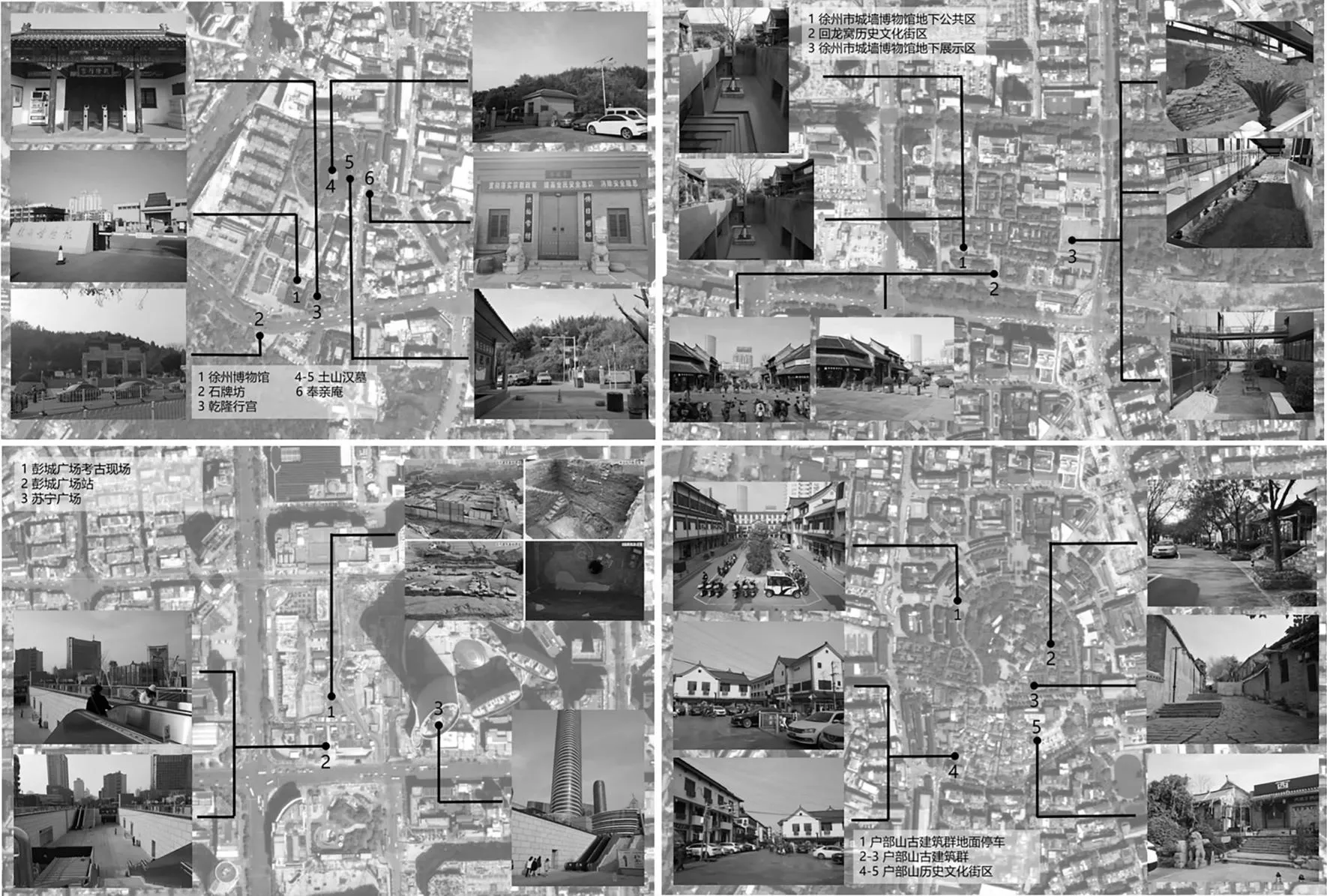

通过对徐州市中心城区城市遗产地下空间现状进行实地调研,总结现状(见图11)问题如下:

(一)地下空间功能待优化

城市遗产特殊地段由于建设年代久远,疏于管理出现破败的迹象,现有地下空间较为分散,规模数量较小,且功能使用较为单一,无法解决城市发展日益需求的基础设施建设,使得地面遗产风貌保护受到影响。

状元府历史文化街区已开发地下空间大都属于半地下空间,周边地段部分商业区建设有地下设备间与库房。由于其开发较早,土地利用调整、环境整治和绿化、人口搬迁和聚落改造等工作都未开展,缺少相关整体规划政策的指引。地面停车混乱,历史风貌遭到破坏,影响城市遗产的本体保存(见图12)。

(二)地下交通混乱待统筹

城市遗产区域内已建设地下空间缺乏一定的关联,没有地上地下统筹一体化设计,未充分利用区域内下沉广场以及地下通道与其他城市空间相联系,从而让出地面空间减少地面交通混乱以及作为城市景观场所,从而在解决城市遗产保护与发展的过程中改善城市空间品质。

徐州市城墙博物馆与下沉广场(见图13)对外开放的既有地下空间之间相互独立,缺少地下步行通道将两处城墙遗址连通,只能通过地面交通组织进行联系,增加了游客流线的上下往返距离,且不利于无障碍通行。回龙窝历史文化街区下沉广场与地铁站点出入口没有连通,使得游客和行人需上行至地面出入口再从地面道路进入街区。

(三)生活配套陈旧待更新

随着经济的发展,城市遗产特殊地段的自我更新缓慢,现代城市所应具备的居住、交通、游憩功能,已经无法满足该地区原住居民的需求,一些城市遗产已遭到了不同程度的侵占和破坏,环境质量恶劣,生活质量急剧下降。

状元府历史文化街区随着时间的推移已经产生了环境恶化问题,历史风貌遭受破坏,建筑质量低劣,人口密集、交通拥挤、用地紧张等问题明显(见图12);各类生活基础设施与公共服务设施的不完全配套,难以赶上现代城市的发展节奏;一些原住居民为了生存的自建和违建破坏了城市遗产原貌。

(四)城市遗产展示待提升

目前徐州市城市遗产主要以古遗址和古墓葬为主,众多地下遗存处于未开发的状态,城市遗产地下空间建设比较有代表性的就是城墙博物馆和城下城遗址博物馆。现有部分区位条件较好,知名度高,开发利用早,有一定展示利用基础的城市遗产目前已经进行地上开放展示,地下空间还未建设,如户部山古建筑群、回龙窝历史文化街区、乾隆行宫、文庙街区、快哉亭古城墙遗址、徐州古城南门遗址。其他遗址点限于区位条件,个别已经产生了环境恶化问题,历史风貌遭受破坏,遗迹观赏性较低等展示手段不足,利用不充分,保护和展示状况较差,文物价值宣传和展示工作滞后,目前尚处于自然状态,未能有效实现城市遗产的社会教育功能和促进城市遗产社会经济发展的作用。

三、徐州市地下开发的城市遗产保护策略

针对以上存在的问题,徐州市多措并举,近期完成了《徐州市城市名城保护规划(2020—2035)》的编制,将城市遗产保护纳入新一轮城市规划中,并计划编制《徐州市城市地下空间开发利用专项规划(2020—2035年)》,科学合理规划开发地下空间。

笔者在参与过程中进行了深入地调查研究和分析,与当地相关部门进行多次结构性会谈,补充和完善现状调研记录内容的同时,了解当地保护政策、管理条件、社会经济、规划发展等情况,为遗产保护利用策略提供科学依据,避免后期保护利用决策产生争议,有助于处理好遗产保护利用在现实中可能出现的矛盾。在研究过程中基于城市规划、建筑设计及文化遗产保护等基本理论,参考国内外经典案例及相关研究成果,结合徐州市城市建设规划及遗产保护的相关政策法规,通过对调研取得的第一手资料进行“去粗取精”“去伪存真”“由此及彼”“由表及里”的研究和分析,依据“模式补形”“功能原则”及“整体系统”等准则,采用“借鉴”“类比”“联想”“启发”等研究方法,将遗产地下建设融入整体地下空间体系,使得地上遗迹和地下遗址得到有效保护。本文从地下开发中对遗产进行保护的四种策略对徐州市地下开发中的城市遗产保护问题提出实施建议。

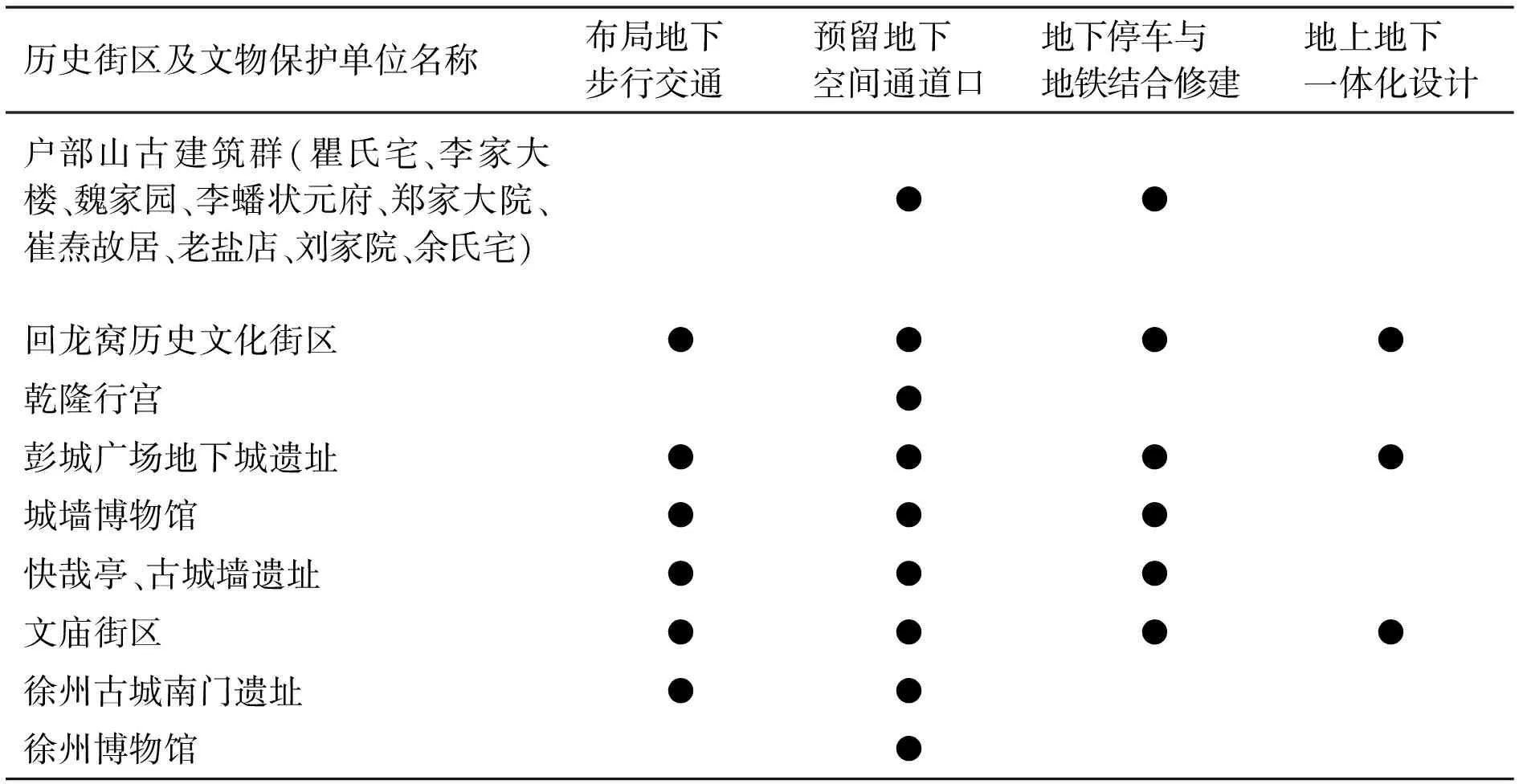

(一)构建历史街区地下空间网络

为保护历史街区特有的建筑特色和空间格局,保持街区原有的生活方式和习俗,保护其“生活原真性”,在交通量集中地区通过组织地下交通系统,将地铁网络、地下停车场和地下交通换乘枢纽统筹设计,实现地下交通立体分流,缓解地上交通的拥挤状态,增加地面公共开放空间,实现历史文化街区内部步行交通与外部城市交通的相互联系和立体交汇设计。根据徐州中心城区的空间特点来看,以促进城市遗产的整体保护与综合利用为目标,在开发建设中通过综合交通的带动作用优化城市空间品质,提出以下几点策略:(1)在已建道路下方布局地下步行交通,形成更加完善的历史街区地下步行网络;(2)预留地下空间通道口与周边建筑地下空间相通,成为地下轨道交通以及人行交通重要枢纽,保护地面遗产原始风貌;(3)将地下停车库(包括自行车库)与地铁结合修建,将人流并入地铁交通,成功地将地面交通转入地下,从而能更好地保护街区历史风貌;(4)地上地下一体化设计,利用地下空间解决交通、休闲等大量问题,同时保护地面和地下遗产(具体实施建议见表1和表2)。

表1 徐州市中心城区城市遗产地下空间开发策略

表2 徐州市中心城区城市遗产地下空间交通开发模式

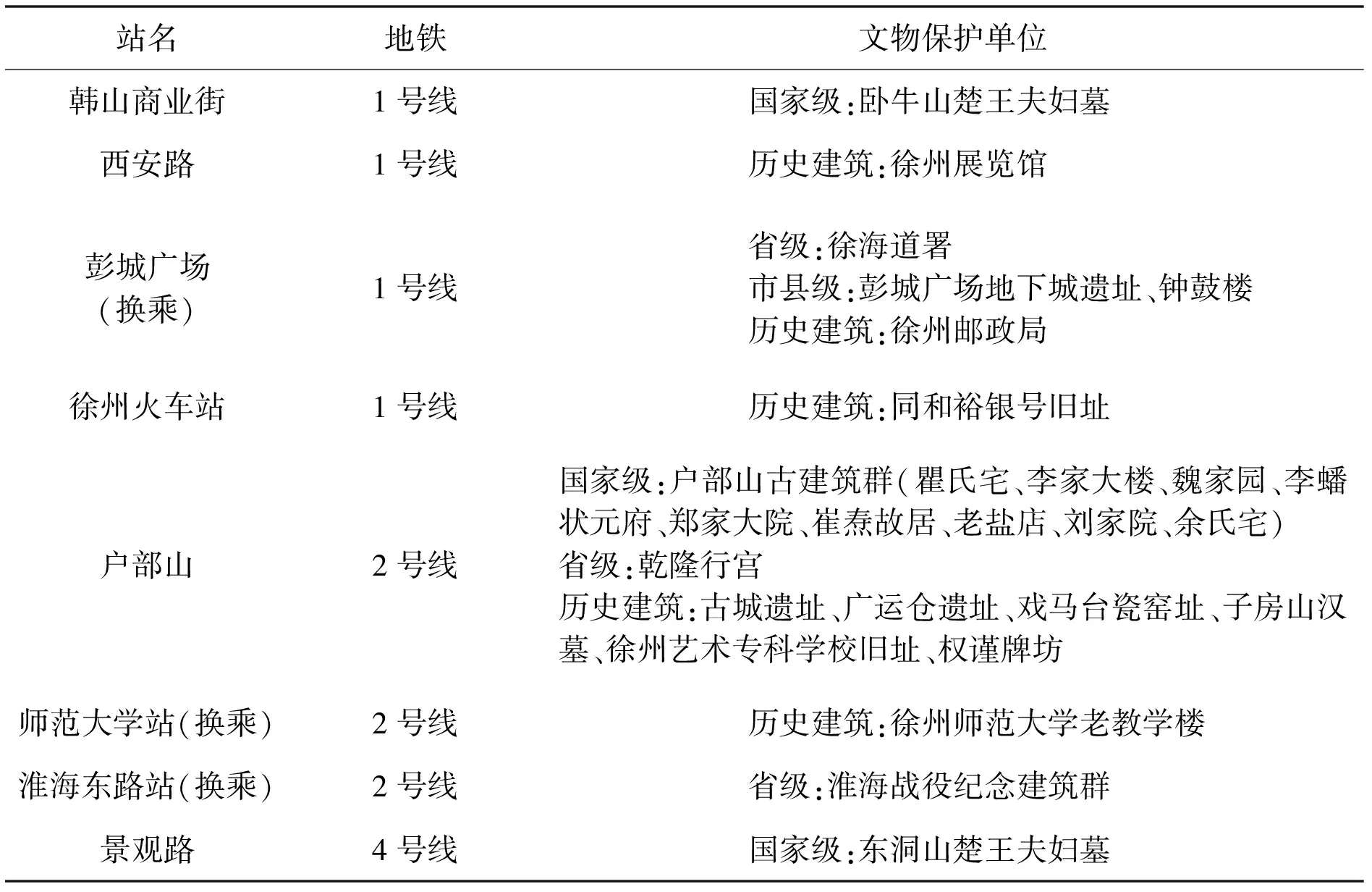

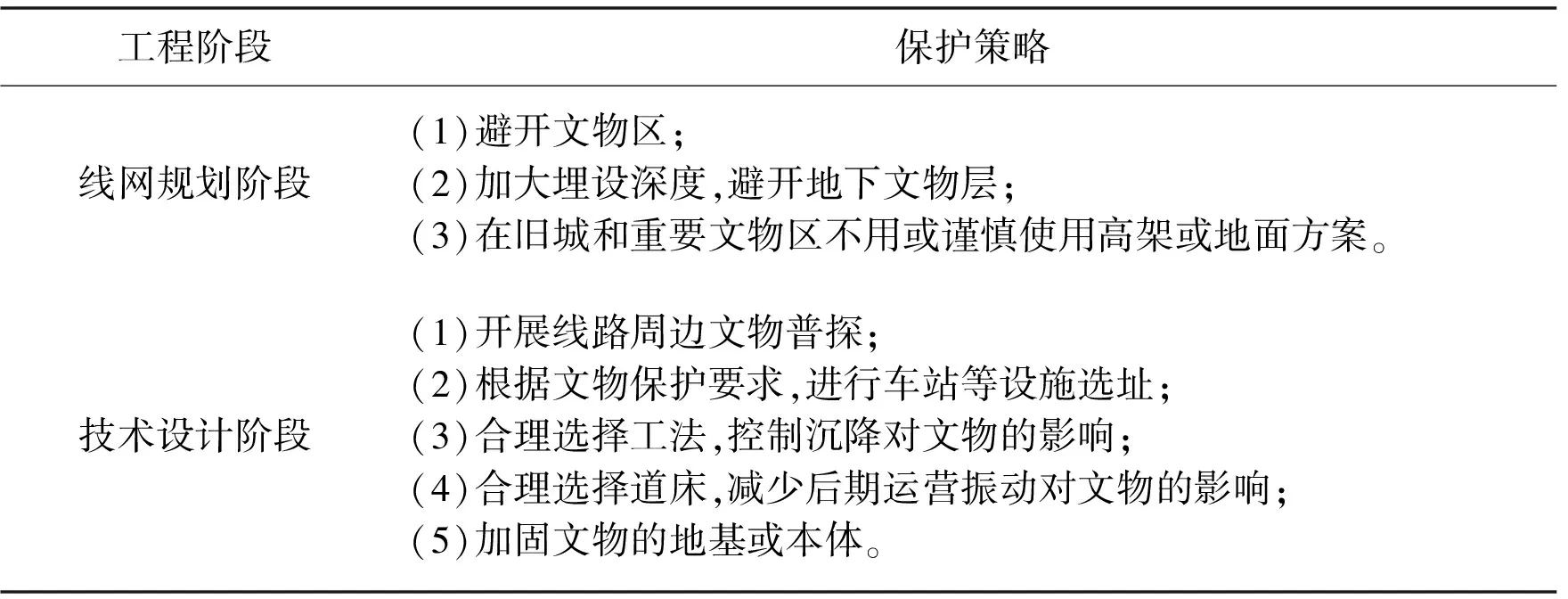

(二)加强轨道交通周边城市遗产保护

城市地铁的建设将交通功能设置在地下,有效保护地面遗产风貌以及周边历史环境不受破坏。在线网规划阶段以及车站选址阶段,难免会与地面以及地下遗产交汇,尤其遗产密集的城市中心。徐州市中心城区内轨道交通线网规划6条线路,其中8个站点周边共涉及历史文物保护单位26处(见表3)。

为保护地面以及地下遗产,对于徐州市结合轨道线网规划和技术设计两个阶段分别确定保护策略(详见表4)。

(三)原址展示地下城市遗产

利用地下空间对地下遗址进行原址展示主要是应用地下保护工程,其内部形成的展示空间来展示遗址本体,利用地下空间良好的热稳定性和密闭性,保护不可移动文物遗址的完整性以及真实性,提高其展示性,传达其背后的历史文化内涵,体现出城市遗产的社会教育功能。因此本文对徐州市中心城区利用地下空间保护遗址并进行展示提出以下相应策略:

(1)建设地下博物馆。采用原址展示方式,馆内以发掘现场的原生态遗址展示为主,既解决了地下遗址展示区的采光问题,又能有效保护地下遗址。彭城广场城下城遗址和文庙地下文物埋藏区可利用地下空间建造遗址大厅进行原址展示,以保护城市遗产以及古都的历史文脉,同时屋顶广场也营造出了城市景观效果,地面商业带动街区活力,与城市地面空间整合为新的城市公共空间,将有效保护与合理利用结合起来。

表3 徐州市中心城区内轨道交通站点周边文物保护单位

表4 徐州市城市遗产地下空间轨道交通与文物保护建设策略

(2)设计宽敞及丰富的遗址展示空间。如徐州明清西门城墙遗址,将部分挖掘出来的城墙旧址采用玻璃上盖等展示罩方式对其进行展示(见图14),在未来的开发中将未挖掘的徐州古城南门遗址与已建成的城墙博物馆两处地下空间相连(见图15),加强地下步行交通系统联系,给游客提供更丰富有趣的游览空间,提升回龙窝历史文化街区整体历史价值以及经济价值。

图14 城墙遗址展示图15 徐州市城墙博物馆区位图

(四)提升城市遗产地下空间环境品质

在地面和地下遗产的保护与发展中,可以通过拓展地下空间完善基础设施和增加公共服务设施,保护城市遗产风貌,同时也是对历史环境的扩充与延伸,因此地下空间环境品质也尤为重要。对徐州市中心城区遗产地下开发中提升空间环境品质提出以下相应策略:

(1)采用地上地下一体化综合开发策略。确定功能定位,可将交通、居住、商业以及其他配套设施功能引入地下,进行较大规模成片开发,使其自身形成有机协调系统。如文庙街区地下空间建设将部分商业以及停车布置在地下,利用地下功能优化地面功能,且自身形成有机协调系统,完好保存地面历史风貌不受破坏,扩充老城区各种城市功能,提高该街区的社会、环境以及经济价值,并把这一区域变成现代化的城市购物休闲中心。

(2)将地下公共空间环境加入历史文化元素。如成都金沙博物馆地铁站将金沙遗址文化元素融入到地铁站内部空间环境设计(见图16),形成地下古蜀文明文化长廊,提升公共空间品质的同时展示当地历史文化。对于徐州市如在户部山地铁站等地下站点及通道结合徐州市历史文化元素设计文化形象展示空间,串联历史街区,形成良好城市文化展示界面和文化消费目的地。在彭城广场地下综合体(包含城下城遗址博物馆)进行外部和内部引导出入口设计,包含文化内涵指示标识,通达地下各功能空间和地下出入口的方向要明确。

(3)对地下各位市政设施、工程管线进行外部材料以及涂装设计。

(4)加强地下景观设计。徐州城下城遗址博物馆在地下庭院中构建水景绿植(见图17),带来自然空间体验的同时,将自然光和景观引入室内,装饰美化地下空间环境,调节人们的空间体验和视觉感受。

(5)体现人性化思想。建设无障碍设施,使各类人群都能够充分享受历史文化及生活空间,提升城市遗产区域的人文关怀和整体影响力。

图16 成都金沙博物馆地铁站图17 徐州城下城遗址博物馆地下景观①①图片来源https://zhuanlan.zhihu.com/p/545551007。

四、结语

从整个城市的角度出发,城市遗产在城市地下发展中整体依旧密不可分,归根到底还是对地下空间的高效综合利用,在“发展和保护”中产生的空间开发问题。对建筑遗产的开发利用不是破坏保护,是实现更好保护的途径,在拓展城市发展空间、促进城市更新的过程中,为社会提供文化教育价值。

中心城区城市遗产地下空间开发具有特殊性,本研究对国内外城市在“向地下要空间”中保护遗产的理论与实践进行梳理,归纳出地下空间对城市遗产的展出和保存的优势,借鉴这些理论成果、实践经验及典型案例中蕴含的先进理念,提炼出构建历史街区地下空间网络、加强轨道交通周边城市遗产保护、原址展示地下城市遗产以及提升城市遗产地下空间环境品质四种策略。

通过对徐州市中心城区城市遗产实地调研分析,总结出中心城区老旧历史地段普遍存在的城市功能缺失以及城市遗产破坏问题,在“向地下要空间”中结合建设可行性,依据地下开发对城市遗产保护的理念和策略合理确定城市遗产保护性发展策略,包括地下空间网络构建、地下设施布局、文化展示和环境营造等方面的实用方法和关键技术,积极探究地下开发对城市遗产的保护作用,寻找适应城市遗产结合地下开发建设的可行性生存方式,进行适应性再利用设计,使城市遗产不仅能够“活下来”,还要“活得好,活得久”。

现如今城市遗产的保护在城市规划、城市设计、建筑设计等多方合力共同进行,由于遗产保护和地下开发的强复杂性,当前研究还存在一些局限与不足,它仍然是一个单一地区的案例研究,并没有提供足够的材料来支持一个关于城市遗产地下开发利用的讨论,进一步的理论研究和案例调研将是理解城市遗产地下开发复杂性的丰富资源。未来需要更进一步细化城市地下空间开发利用工作,解决城市遗产保护工作中面临的诸多难题,平衡现代城市发展和历史文化传承。对在以徐州中心城区大规模的遗址和文物古迹为主要特点的城市文化格局的整体保护,以及其他类似历史文化名城实现城市“存量”更新和可持续发展提供有益的规划策略。

- 西南交通大学学报(社会科学版)的其它文章

- 社会分层与育龄女性多孩生育意愿

——基于“成本—效用”的分析