毛泽东指挥新四军由小华中走向大华中

■徐君华

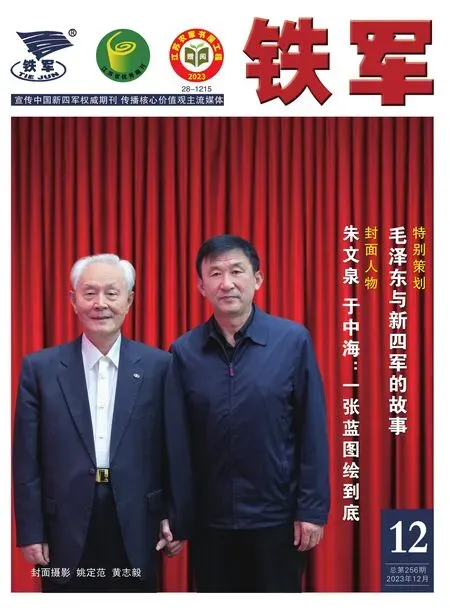

今年12月26日是毛泽东诞辰纪念日,特发此文以志纪念。

我们都知道新四军战斗在华中敌后地区,这个“华中”是抗日战争时期一个特定的地理概念,它是一个随形势发展而变化的地域概念,有别于地理教科书上的“华中”。在毛泽东和党中央指导下,新四军由小华中走向大华中,显示了新四军发展的历史轨迹,是新四军抗日反顽斗争的胜利成果。

国民党当局最初划定的新四军活动地区是:第一、第二支队在长江以南的芜湖以东,高淳、溧水、金坛以北,丹(阳)金(坛)公路以西,东西不过百余公里,南北仅约五六十公里的区域,第三支队则在青弋江、铜陵前线担任机动防御任务,第四支队活动在江北的淮南铁路一带,并规定各部不得越界活动。

毛泽东在1938年“五四指示”中,指示新四军“在广德、苏州、镇江、南京、芜湖五区之间广大地区创造根据地,发动民众的抗日斗争,组织民众武装,发展新的游击队”,但不能受国民党“画地为牢”的束缚。要求“在茅山根据地大体建立起来之后,还应准备分兵一部进入苏州、镇江、吴淞三角地区去,再分一部渡江进入江北地区”,为新四军确立了“东进北上”的发展方针。

小华中渐成格局

最早出现“华中”这一概念是毛泽东1938年10月在中共扩大的六中全会上所作的《论新阶段》一文:“为了准备转入新阶段,应把敌后游击战争大体分为两种地区。一种是游击战争充分发展了的地区如华北,主要方针是巩固已经建立了的基础,以准备新阶段中能够战胜敌人之残酷进攻,坚持根据地。又一种是游击战争尚未充分发展,或正开始发展的地区,如华中一带,主要方针是迅速地发展游击战争,以免敌人回师时游击战争发展的困难。”这里首次提出跟八路军作战的“华北”地区相对应的,新四军作战的“华中”地区的概念。这就是中共中央在全国抗战即将转入相持阶段时,制定的“巩固华北,发展华中”的战略方针。

1938年5月19日徐州沦陷后,日军总的目标在进攻武汉,这时的新四军可放手在敌后活动。毛泽东于5月20日,即提出准备“在豫皖苏鲁四省深入敌之后方活动”。1939年4月21日,中共中央书记处在《关于发展华中武装力量的指示》中说:“我在华中之游击战争及武装力量有很大发展前途。过去由竹沟出发之少数部队,如八团队,彭雪枫部现已发展合计万余人。在鄂境我新成立之游击队亦有数千人,便是明证。”1939年6月22日,中共中央军委、总政治部《关于目前我军任务的指示》说:“华北八路军与江南新四军目前的中心任务,是巩固工作,尤其是巩固新部队。而在华中方面,中心是在发展。”

为了向北发展,1938年11月10日,毛泽东致电项英:“现在安徽中部最便利我军发展,新四军可否派二个至三个营交张云逸同志率领过江。”当年底项英派张云逸率一个连过江进入皖中地区。在陈毅指挥下,1939年4月,派新四军挺进纵队拿下扬中这块北上跳板,进而在江北嘶马、大桥建立了向北发展的桥头堡。1939年11月,陶勇借为李明扬、李长江运送枪支弹药的机会,率一个营兵力过江后,便以苏皖支队的名义留驻运河以西的扬州、仪征、六合、天长地区发展。1940年6月底,郭村战斗中,叶飞的挺进纵队和陶勇的苏皖支队已会合,遵照毛泽东“陈毅仍应力争江北”的指示,1940年7月苏南陈毅、粟裕率江南主力北渡,与叶、张(即陶勇的原名张道庸)两部会合,为东进黄桥作了准备。

1939年中,中共中央准备在江北成立新四军江北指挥部,得到蒋介石同意,“蒋已批准新四军在华中成立指挥部”,中共中央认为“新四军在江北指挥部应成为华中我武装力量之领导中心”,提议“或者项英同志来华中……或者调陈毅同志来华中主持指挥部”。“希望东南局及新四军领导同志顾全全国局势及华中之重要,抽调大员及大批干部到江北”。可见最初的“华中”专指长江以北的苏皖豫鄂地区,不包括长江以南地区。

为了加强对“华中”地区党的领导,中共中央派刘少奇来华中敌后主持中共中央中原局工作。在军事上,一面派八路军一部南下,一面指示苏南的陈毅率部渡江北上,并指示皖南军部设法北移。

1939年12月19日,刚来到华中敌后的中原局书记刘少奇在《关于目前华中发展地区及工作部署致中共中央书记处等电》中,则将李先念部活动的豫鄂边区、彭雪枫部活动的豫东地区,包括在“华中”范围内。

1940年国民党将摩擦中心由华北转移华中。中共中央指出:“华中之皖东、淮北、苏北成为顽方必争之地”,1940年3月21日,毛泽东指示八路军援助华中新四军,“创立皖东、淮北、苏北抗日民主根据地”。

为粉碎国民党企图将八路军、新四军统统赶到黄河以北的阴谋,中共中央指示八路军一部南下,华北敌占区日益扩大,我之斗争日益艰苦,“不入华中不能生存”“我军决不能限死黄河以北不入中原,故华中为我最重要的生命线”。“惟整个苏北、皖东、淮北为我必争之地。凡扬子江以北,淮南路以东、淮河以北,开封以东,陇海路以南,大海以西,统须在一年以内造成民主的抗日根据地”,这已勾画出了小华中的蓝图。

根据毛泽东和中共中央的指示,到1940年底,也就是皖南事变以前,新四军江南指挥部开辟了苏南茅山抗日根据地。新四军江北指挥部开辟了皖中和淮南津浦路两侧的皖东抗日根据地。新四军苏北指挥部在黄桥战役取胜,黄克诚率八路军一部南下华中,并与北上的陈毅部在东台会师后,创建了苏北抗日民主根据地。新四军游击支队(第六支队)开辟了豫皖苏边区和皖东北抗日根据地。豫鄂挺进纵队开辟了鄂东、鄂中、豫南抗日根据地。新四军实现了毛泽东提出的“东进北上”战略方针,形成了小华中的格局。

在斗争中向大华中发展

皖南事变后,国民党撤销了新四军番号,继续推行反共政策;日军进一步向中国内地进攻,占领区范围日益扩大,同时大力扶植伪军,力图巩固占领区,新四军处于日伪顽的严重夹击中,经受了严峻的考验,在逆境中顽强坚持和发展。

1941年初,新四军第一师在苏中地区,首先打垮了投敌的李长江部,继而粉碎了日伪军的数次大“扫荡”,第四分区进行了数年的反“清乡”斗争。1944年3月发起车桥战役,揭开了华中敌后局部反攻的序幕。6月攻克南坎镇,耙齿凌歼敌,1945年8月底的兴化战斗、9月的泰兴战斗,10月的盐城战役,12月已改为华中野战军的苏中部队,进行了对日伪最后一次大规模战役——高邮战役,这一系列重大战斗、战役的胜利,肃清了苏中地区的日伪兵力,解放了苏中地区日伪占领的全部国土。

新四军第二师在淮南地区,皖南事变后,淮南地区驻有日军3 万余人,国民党军两万人。战斗在这里的新四军第二师,执行对西防御的方针,坚守自卫立场,击退国民党桂系顽军的进攻,坚守津浦路西原有抗日阵地。1941年4月的金牛山战斗、1943年8月的桂子山战斗,1944年的占鸡岗战斗,巩固了津浦路东抗日根据地。1944年6月,在津浦路西进行反“扫荡”作战,1945年4月,在兄弟部队支援下,进行了路西反顽战役。经过艰苦复杂的斗争,粉碎了日伪军对淮南根据地的“扫荡”和“蚕食”,击败了国民党顽军的进攻。

新四军第三师在苏北地区。1941年4月26日,第八旅第二十四团一营二连,在淮安县茭陵镇南面的大胡庄战斗中全连82 位干部战士,全部壮烈牺牲;第二次反大规模“扫荡”中,1943年3月18日,第七旅第十九团二营四连血战刘老庄,全连83位干部战士除一名重伤员因抢救无效第三天牺牲,其余82位指战员全部牺牲在当日的战斗中。接着,19日的单家港战斗、25日的陈集战斗、30日的八滩战斗,还有湖垛、东坎、张庄、黄营子、钦工等战斗,粉碎了两个多月的第二次大“扫荡”。1944年中先后攻克高沟、杨口及其周围的日伪据点,收复六塘河两岸地区,使盐阜区和淮海区连成一片。

新四军第四师的淮北地区,1941年1月下旬至4月下旬,进行了3个月的反顽战役,挫败了国民党顽军东进苏北和北上山东的企图。除留部分武装坚持路西斗争,主力转移路东皖东北抗日根据地。1941年10月,在陈毅代军长统一指挥下,第四师与兄弟部队一起,对侵占程道口地区的韩德勤部,发起程道口战役,取得胜利。1943年3月18日,为反击背信弃义侵占淮北抗日根据地基本区的韩德勤部,第四师在兄弟部队有力配合下,取得山子头战役的胜利,歼韩顽主力,俘韩德勤以下千余名,活捉韩德勤。1944年,对日伪军发动春季攻势,先后攻克安徽省泗县、灵璧和江苏省睢宁县的大店、张庙、仁义集等日伪据点51 处。同年6月至7月,攻克前后张楼,控制了睢泗公路全线。8月,第四师挥师西进,在兄弟部队配合下,经过4 个多月的奋勇作战,基本恢复了原豫皖苏边区抗日根据地。

新四军第五师的豫鄂边区,在豫南、鄂东、鄂中抗日根据地的基础上,趁日军发动太平洋战争和进攻长沙,日军兵力不足的时机,于1941年底到1942年初发起侏儒山战役,开辟川(汉川)汉(阳)沔(阳)抗日根据地,形成了自西线包围武汉的战略态势;1942年5月,日军进攻浙赣线,为牵制日军的进攻,第五师派第十四旅过江挺进鄂南,战至8月,创立了以大幕山为中心的鄂南游击根据地,实现自南线包围武汉之敌的战略态势。1943年5月,日军为逼蒋介石投降,发起湘北、鄂西战役,第五师建立了桃花山敌后根据地;1944年4月18日,日军从河南发起打通大陆交通线的作战,国民党军大溃散,第五师遵照军部关于发展河南,绾毂中原的指示,分兵进军河南敌后,在豫南、豫中建立抗日根据地。1945年第五师配合八路军南下支队进军至湘粤赣边五岭山脉一带。鉴于五师活动地域扩大,1944年10月19日,中央军委将第五师活动的鄂豫边区地区改称湘鄂豫皖军区。到全国抗日战争胜利时,第五师抗日根据地已发展到东起皖西之宿松、太湖及赣北之彭泽、瑞昌,西至鄂西之宜昌、当阳,北起豫中叶县、舞阳,南至湖北之幕阜山麓、洞庭湖畔(均不含县城)的广阔地区。

新四军第六师的苏南地区,1941年7月至1943年底,日伪军对苏南抗日根据地进行了5期“清乡”,国民党“忠义救国军”乘机向新四军挑起5次摩擦战斗。造成新四军第六师第十八旅很大损失,不得不撤出东路地区,转移苏中江都、高邮、宝应地区。1941年11月28日,日伪军突袭新四军第六师第十六旅和苏南党政机关驻地溧阳塘马地区。为保证党政机关和主力突围,旅长罗忠毅、政治委员廖海涛亲临前线指挥部队抗击敌人,罗、廖首长和270余名指战员在血战中壮烈牺牲。为加强苏南抗日力量,1943年1月12日王必成率新四军一师二旅南下与第十六旅合编,加强了新四军苏南的抗日力量,1943年取得两溧地区反顽斗争的胜利。1944年8月在江苏宜兴和浙江长兴之间30 公里的战线上,向日伪军发起全线进攻,攻克合溪镇等25 处日伪据点,控制了太湖南岸地区,发展到安徽的郎溪、广德地区、浙西的长兴地区。

新四军第七师以巢无为中心的皖中地区,扩大了皖南及沿江地区,打通了与淮南第二师、苏南第六师和湖北第五师的联系,发展为跨大江南北的皖江地区。1943年3月,皖中行政公署改称皖江行政公署,皖中军区改称皖江军区。1944年12月皖南支队南渡长江,与铜陵、繁昌、泾县、旌德、绩溪、歙县等地的游击队取得联系,在打击日伪军中,开辟了铜陵、繁昌游击根据地,完成了重返皖南的任务。1945年第七师部队四打桐荫镇,从内线作战转为外线作战,标志着皖江地区大反攻的开始。

新四军浙东游击纵队,1943年4月,三北游击司令部攻击梁弄,取得胜利,控制了四明山。同年11月19日,浙东部队进行历时9 个月的第二次反顽作战,挫败了国民党军2 万余人的进攻,度过了最困难艰苦时期。全国抗日战争胜利时,浙东抗日根据地发展到杭州湾两岸,沪杭甬三角地带,东濒东海、南迄金华、义乌,东阳至宁波公路,西跨浙赣线金萧段两侧,北达黄浦江两岸的三北、四明、金萧、淞沪4 个基本区和三东(鄞县、奉化、镇海三县东部和定海县)抗日游击区,还控制着一段重要海岸线。

抗日战争胜利时的“华中”,早已跨过长江,包括新四军创建的苏皖鄂豫浙湘赣的苏中、淮南、苏北、淮北、鄂豫皖湘赣、苏南、皖江、浙东8 块根据地,先后光复国土25.3万余平方公里,这就形成大华中了。

新四军在中共中央和毛泽东的战略方针指引下,卓越地完成了敌后抗战的历史任务,为民族解放事业和世界反法西斯战争作出了重大贡献。正如毛泽东赞誉的那样,新四军“已经成了华中人民的长城”。