cN0期多灶性分化型甲状腺癌临床分析*

孙岩峰,胡 博,金功圣

(蚌埠医学院第一附属医院肿瘤外科,安徽 蚌埠 233099)

目前,甲状腺癌作为头颈部常见恶性实体肿瘤,其发病人数呈现逐年上升趋势[1-2]。而作为最常见类型的分化型甲状腺癌(DTC),起源于甲状腺滤泡上皮细胞,约占85%以上[3]。多灶性分化型甲状腺癌(MDTC)是指腺叶内存在2个及以上DTC癌灶,相对于单灶性分化型甲状腺癌(SDTC )侵袭性更强,更易发生颈部淋巴结转移,表现出独特的生物学特性[4-5]。本文旨在通过回顾性分析78例临床分期阴性(cN0)MDTC患者和150例cN0期SDTC患者的临床资料,以期探寻颈中央区淋巴结发生转移的相关危险因素,从而为外科手术方式的选择提供参考依据。

1 资料与方法

1.1资料

1.1.1一般资料 选择2020年1月至2021年12月本院肿瘤外科甲乳病区收治的228例cN0期分化型甲状腺癌(DTC)患者资料并进行回顾性分析。术者均有丰富的甲状腺手术经验。依据癌灶数量分为MDTC组(n=78)和SDTC组(n=150)。MDTC组78例患者中男15例,女63例;年龄24~61岁,平均(38.78±9.62)岁;癌灶最大平均直径(1.09±0.25)cm,其中49例患者癌灶最大径>1 cm,29例患者癌灶最大径≤1 cm;59例患者中央区淋巴结阳性,19例患者中央区淋巴结阴性。MDTC组78例患者中54例患者为双侧多灶,24例为单侧多灶;48例患者癌灶数量为2灶,30例患者癌灶数量为3灶及以上。SDTC组150例患者中男39例,女111例;年龄21~64岁,平均(40.12±9.38)岁;癌灶最大平均直径(1.04±0.19)cm,其中107例患者癌灶最大径>1 cm,43例患者癌灶最大径≤1 cm;73例患者中央区淋巴结阳性,77例患者中央区淋巴结阴性。

1.1.2纳入与排除标准 纳入标准:(1)患者术前经细胞学穿刺考虑为DTC或术中冰冻提示为DTC,且均经术后病理证实。(2)患者术前辅助检查颈部彩色多普勒超声和(或)颈部 CT(平扫+增强)未见异常肿大淋巴结(cN0)。排除标准:(1)患者伴有严重心、肾等功能不全,从而导致无法手术。(2)患者既往有甲状腺手术史。(3)肿瘤位于甲状腺峡部。(4)患者临床病史资料不齐全。

1.2方法

1.2.1手术方式 所有患者均行甲状腺手术,局限于单侧SDTC且对侧腺叶无结节的患者行单侧腺叶+峡部切除+患侧中央区淋巴结清扫术,MDTC或单侧SDTC伴对侧腺叶结节的患者行甲状腺全切术+患侧中央区淋巴结清扫术。颈中央区淋巴结主要包括喉前淋巴结,气管前淋巴结,(左侧/右侧)气管旁淋巴结以及右侧喉返神经后方淋巴结,术中清扫范围上界为甲状软骨,下界为胸腺,外侧界为颈动脉鞘[6]。术中均选择使用纳米炭混悬液进行淋巴结示踪。

1.2.2指标观察 统计MDTC组和SDTC组患者的性别、年龄、癌灶直径,癌灶数量,是否侵犯包膜,中央区淋巴结转移情况,以及是否合并桥本甲状腺炎并进行对比分析。

2 结 果

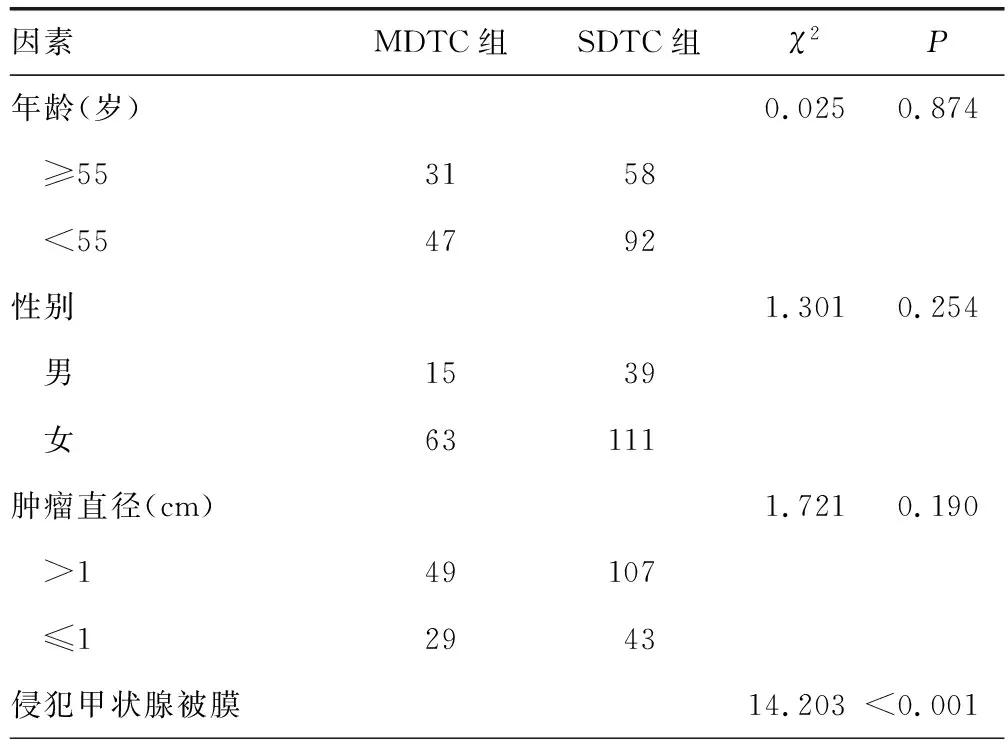

2.1一般资料与病理特征比较 SDTC组和MDTC组在年龄、性别、肿瘤直径方面比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。但MDTC组患者较SDTC组患者更易侵犯甲状腺被膜,发生中央区淋巴结转移,合并桥本氏甲状腺炎,两者比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 SDTC与MDTC组一般临床资料与病理特征比较(n)

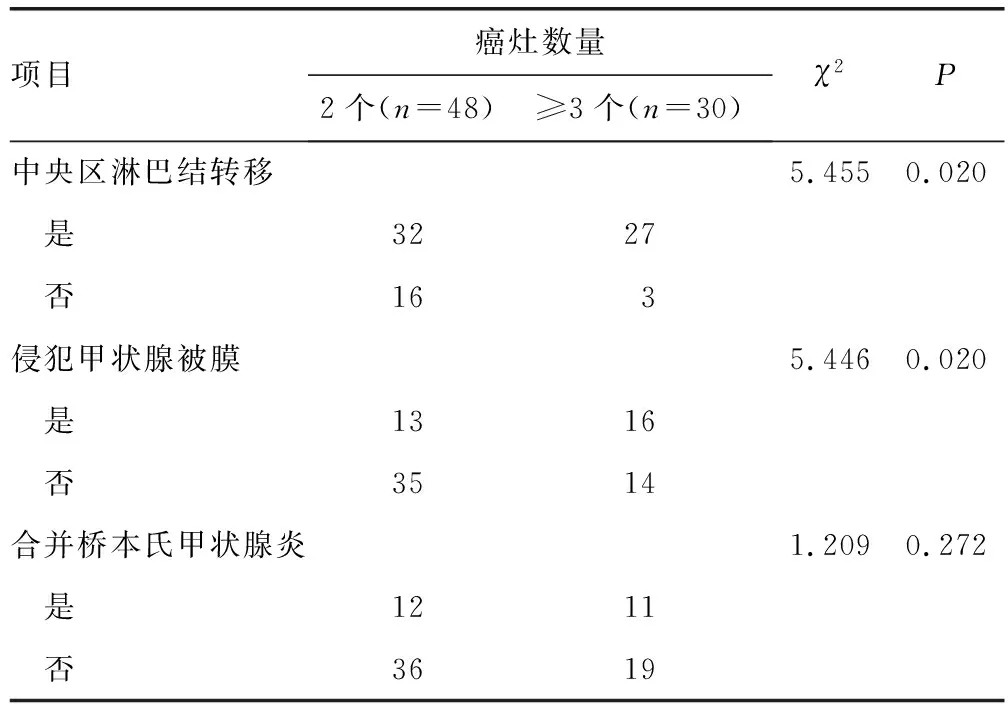

2.2MDTC组中癌灶数量与临床病理间的相关性 MDTC组中癌灶数量为3灶及以上的患者较癌灶数量为2灶的患者更易侵犯甲状腺被膜,发生中央区淋巴结转移,两者比较,差异有统计学意义(P<0.05);而在合并桥本甲状腺炎方面,两者比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 癌灶数量与临床病理间的关系(n)

2.3中央区淋巴结转移因素的相关分析

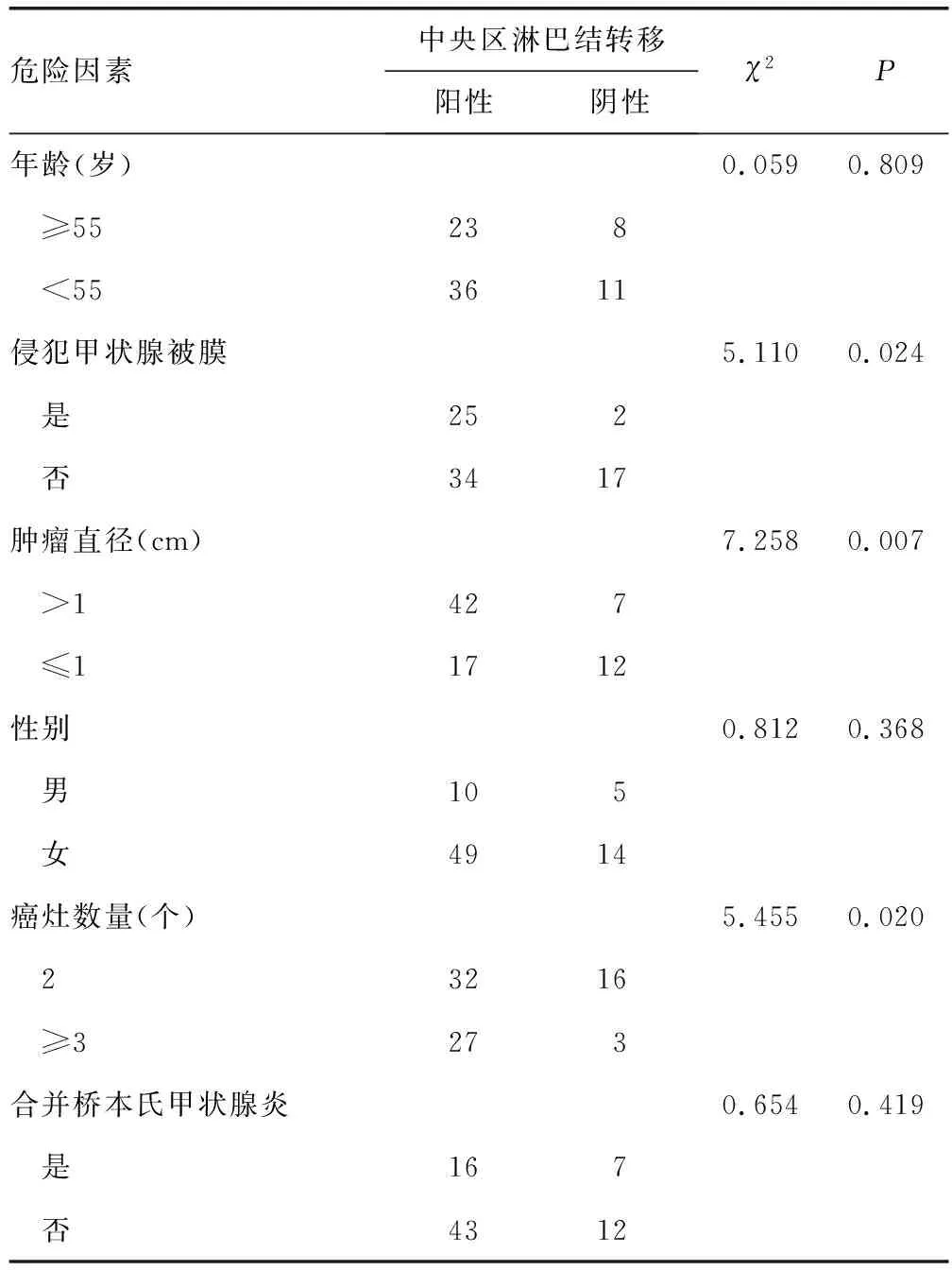

2.3.1中央区淋巴结转移因素的单因素分析 中央淋巴结转移情况进行单因素分析结果显示,侵犯甲状腺被膜、肿瘤直径、癌灶数量差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 MDTC组中央区淋巴结单因素分析(n)

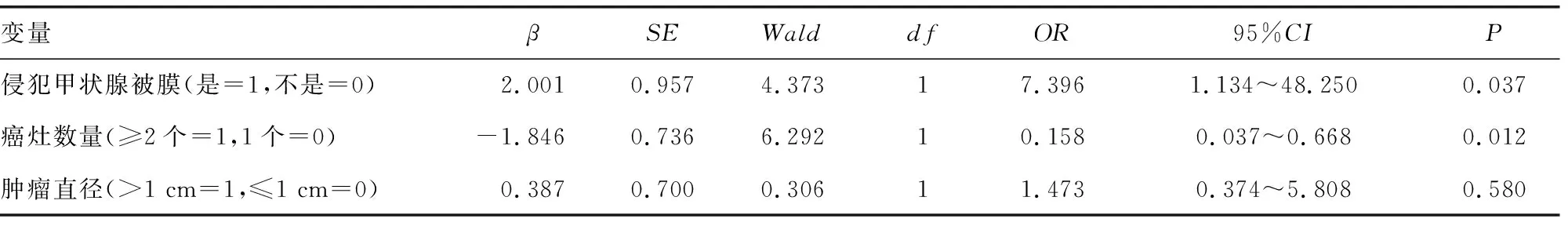

2.3.2中央区淋巴结转移影响因素的logistic回归分析 中央淋巴结转移情况进行logistic回归分析结果显示,侵犯甲状腺被膜、癌灶数量差异有统计学意义(OR=7.396、0.158,P=0.037、0.012),为中央区淋巴结转移的独立影响因素。见表4。

表4 MDTC组中央区淋巴结转移影响因素的logistic回归分析

3 讨 论

甲状腺癌作为临床最常见的内分泌肿瘤,在全身恶性肿瘤的比例仅占1%[7],而其中绝大多数为起源于甲状腺滤泡上皮细胞DTC,约占总体的90%。多灶性为DTC的重要特点之一,约占DTC的18%~80%,其与颈淋巴结转移关系紧密,多视为判断预后的重要指标[4,8-9]。对于多灶型的成因目前尚未明确,“单克隆学说”认为多灶型系单灶通过腺体或淋巴结直接播散造成,而“异时独立起源学说”认为多灶系独立起源的,相互间无依附关系[4,10-11]。本研究结果显示,MDTC组更易侵犯甲状腺被膜,发生中央区淋巴结转移。同时随着癌灶数量的增加,侵犯甲状腺被膜的概率及发生中央区淋巴结转移的概率也随之增加。这与多数研究报道一致,突显出MDTC具有更强的侵袭性[4,8,12-13]。

甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAB)和甲状腺球蛋白抗体(TGAB)是甲状腺常见的自身抗体,常常作为诊断慢性淋巴细胞性甲状腺炎(即桥本甲状腺炎)的重要实验室指标[14-15]。通过收集TPOAB和TGAB2种抗体情况借以判断桥本甲状腺炎和DTC之间的关系。目前,针对二者的研究争论较大。一项meta分析共纳入34 488例患者,结果显示TGAB会导致恶性肿瘤的风险增加[16]。郑涛等[17]报道甲状腺自身抗体均增高是中央区淋巴结转移的高危因素,会增加中央区淋巴结转移率。然而,王兴等[18]报道TPOAB和TGAB增高并不会引起中央区淋巴结转移增加。本研究结果显示,相对于SDTC组,MDTC组患者更多合并桥本甲状腺炎。然而随着癌灶数量的增加,患者合并桥本甲状腺炎的数量却没有显著增加。同时在进行中央区转移因素的相关分析时结果显示桥本甲状腺炎不是中央区淋巴结转移的高危因素。这与相关文献存在部分结果偏差,可能与研究样本量较小有关,需要后续大样本、多中心的临床试验进一步明确。

目前,临床上针对cN0期的DTC患者进行预防性中央区淋巴结清扫存在争议。一项研究共纳入11 569例患者,结果显示局部复发率并不随着预防性中央区淋巴结清扫的进行而降低;相反,预防性中央区淋巴结清扫组发生声带麻痹、甲状旁腺功能减退的概率较未预防性清扫组显著增加[19]。然而,国内对于预防性中央区淋巴结清扫态度较为积极,特别是甲状腺手术精细化被膜解剖技术的提出及术中纳米炭的应用[20],极大降低了相关并发症的发生。宋洋等[21]研究结果显示,中央区淋巴结中隐匿性淋巴结转移率较高,预防性中央区淋巴结清扫有助于避免中央区隐匿性淋巴结转移。郑向欣等[22]研究结果显示,对于MDTC行甲状腺全切和预防性中央区淋巴结清扫并不引起并发症的增加。而在一项针对MDTC术后复发风险研究显示除需行预防性中央区淋巴结清扫外,还应行甲状腺全切术,从而有效降低术后复发风险,减少二次手术的发生[23]。目前,国内的诊疗规范也指出,对于多灶性甲状腺癌可以选择甲状腺全切[6]。本研究对中央区淋巴结转移影响因素进行logistic回归分析,发现侵犯甲状腺被膜、癌灶数量是中央区淋巴结转移的危险因素。因而针对MDTC患者,即使处于cN0期术中对于中央区淋巴结也应积极行预防性清扫,同时可以选择甲状腺全切,进而有效降低术后复发风险。

综上所述,cN0期MDTC患者同样具有较强的侵袭性,且随着癌灶数量的增加,侵犯甲状腺被膜的概率及发生中央区淋巴结转移的概率也随之增加。因而对于cN0期MDTC患者应积极行预防性中央区淋巴结清扫,同时可以选择甲状腺全切术,术中应注意被膜精细化解剖,合理使用纳米炭,预防并发症的发生。